скачать книгу бесплатно

В Керчи он впервые увидел море, а также поразившие его своим поэтическим видом корабли. Золотые годы детства и юности, проведенные им в Керчи, около моря, – это самое счастливое время в его жизни. (Эти дни очень хорошо описал в своем очерке «Поэт Георгий Шенгели и его Крым» современный харьковский писатель Сергей Шелковый.) Память об этих днях, омытых ветром и солнцем, поэт проносит через все последующие годы. И даже на старости своих лет, возвращаясь мысленно к любимым берегам, он напишет строки о белом домике в Еникале, стоящем над самыми водами Киммерийского Босфора, который он никогда не забывал и хранил в своем сердце, как образ земного рая:

Где-нибудь – белый на белой скале —

Крохотный домик в Еникале…

Город в две улицы узким балконом

Выпятился над проливом зеленым;

Степь с трех сторон, а с четвертой – простор:

Ветер и зыбь, Киммерийский Босфор…

Здесь доживают в безмолвьи суровом

Площадь в булыжнике средневековом,

Замок турецкий и греческий храм,

И – старики… Хорошо бы и нам

Выискать белый, в проулке дремливом,

Крохотный домик над рыжим обрывом,

Стол под широким поставить окном,

Лампу зеленым покрыть колпаком,

Наглухо на ночь закладывать ставни,

Слушать норд-оста мотив стародавний,

Старые книги неспешно листать

И о Несбывшемся вновь поминать:

Очень подходит к томительной теме

Медленное – по-еникальски – время…

Здесь, на родных керченских берегах, хотел бы он подвести итоги своей жизни, бурной и наполненной многими значительными событиями. Годы Георгия Шенгели сполна отмечены яркими событиями его внутренней творческой жизни. И этому творческому богатству, отмеченному неповторимостью личностной духовной силы, еще только предстоит стать по достоинству оцененным его наследниками – читателями русской поэзии.

Учился Шенгели в Керченской Александровской мужской гимназии, где с третьего класса начал подрабатывать репетиторством, а с 1909 года уже сотрудничал в газетах «Керчь – Феодосийский курьер», «Керченское слово» и других, писал для них хронику, фельетоны, статьи по авиации. В том же году он сошелся с товарищем по гимназии С. А. Векшинским, с которым дружил до последних своих дней.

В 1958 году на вечере памяти Г. А. Шенгели академик Сергей Аркадьевич Векшинский рассказывал о своем школьном товарище и друге всей его взрослой жизни следующее:

«Чернобровый красивый юноша, стриженный наголо, с повязанной, как тюрбаном, белым платком головой, смеющийся, веселый и страшно предприимчивый. Все его звали Ерик. Он был такой обаятельный, что я сразу привязался к нему и стал также называть его Ериком. В нем была какая-то удивительная предприимчивость, какое-то поразительное умение во всем найти интерес и увлечь остальных. Что бы он ни затевал, оно становилось общим интересом…

Вспоминая школьные годы, могу сказать, что он весь класс держал в постоянном любовно-прикованном к нему внимании. Не было случая, чтобы он плохо или стандартно написал классное сочинение; все то, что он писал, было несколько вызывающе, выходило за рамки казенной педагогики, но всегда умно, строго, логично. Кроме нормального почерка Георгий в совершенстве владел и микро-почерком, столь мелким, что только в пятикратную лупу можно было прочесть написанное им; нормальным невооруженным человеческим глазом читать было невозможно. Однажды он подал классное сочинение на маленьком, в осьмушку, листке бумаги. Учитель взорвался, сказал, что это хулиганство, что он доведет об этом до сведения начальства. Однако на следующем уроке он прочел это сочинение всему классу, и Шенгели получил за него отметку 5+. Это было самое интересное и содержательное сочинение, а по объему оно не уступало нашим «нормальным» классным писаниям…»

В 1910 году Шенгели съездил к своему дяде в Харьков. А в 1911 году побывал у другого дяди Александра Андреевича в Одессе, где, как он записал в своем дневнике, у него была «первая женщина». В 1912 году он бросил гимназию и отправился в Иркутск к своему брату Владимиру, который служил там младшим офицером. Позже Георгий напишет в своей первой книге стихов об этой поездке:

…Сосны и ели, горы, тайга,

Тускло блестели льды и снега,

Там, подо мною, мягко сверкал

Синей волною грозный Байкал…

По возвращении в Керчь Георгий провалился на экзамене и был из-за этого оставлен на второй год в седьмом классе. В этом же году (то есть в 1912-м) он влюбился в Паню Грипенко и начал писать стихи, а также серьезно заинтересовался стиховедением. Он обратил внимание на то, что «ямб Пушкина не совпадает с определением ямба в школьном учебнике», и это подтолкнуло его к «систематическим наблюдениям над фактурой стиха у больших поэтов», а также к чтению стиховедческой литературы. Таким образом, поэтическая и стиховедческая работы начались, в сущности, одновременно и продолжались – фактически непрерывно – до самых последних месяцев его жизни, взаимно обогащаясь, когда одно вырастало из другого.

Благодаря учителю французского языка в керченской гимназии Станиславу Антоновичу Краснику, Шенгели довольно быстро и накрепко приобщился к французской поэзии. Тот способствовал его приобщению к стихам С. Малларме, Ж.-М. Эредиа и других французских авторов, выступая в качестве первых критиков его переводов на русский. 1 декабря 1913 года под руководством Красника Георгий принял участие в литературно-музыкальном вечере, посвященном Расину, школьники разыграли фрагмент его трагедии «Митридат», в которой Шенгели играл царя Митридата, а Векшинский – Фарнака.

А в конце этого года он опубликовал в газете свои первые стихи.

«Когда мне было лет 17, – вспоминал позднее Шенгели, – и я только начинал писать стихи, буквально изнемогая от ощущений и мыслей, хлынувших в меня со страниц Верлена и Бодлера, Верхарна и Готье, Ницше и Пшибышевского, не говоря уже о русских модернистах, я «сошел с ума» от поэмы Брюсова «Искушение» (из книги «Urbi et Orbi»). Она абсолютно совпала с моими полудетскими томлениями и тревогами, с мучительными поисками «смысла жизни», «категорического императива», «границ познания» и т. п., она полностью отозвалась на то нытье в коленках, которое я испытывал, карабкаясь по кручам Канта, Спенсера, Шопенгауэра, Авенариуса, Фейербаха и других – вплоть до Сведенборга… Я в два прочета выучил поэму наизусть (помню до сих пор) и часами бормотал ее, сидя на утесах горы Митридат или выгребая в крошечной шлюпке, «тузике», против зыби Керченского пролива…»

И здесь у него рождались чудесные поэтические строчки, которые просто необъяснимо, по каким причинам, на столь долгое время были упрятаны от глаз влюбленных в настоящую поэзию читателей:

Исчерченный коринфскою резьбой

Иконостас из черного ореха.

Сгоревшего полудня льется эхо

Из купола струею голубой.

И бледным золотом дрожащий зной, —

Шипы уже незримого доспеха, —

Зигзагом быстрым, молниею смеха

У закоптелых ликов – как прибой.

Забытый порт Святого Иоанна…

В долине – церковь, где молчит осанна;

Безмолвный храм Тезея на холме.

И выше всех, в багряной мгле заката,

Над пропастью, на каменном ярме,

Гранитный трон – могила Митридата.

Еще один из выпускников Керченской гимназии Федор Аверкиев, выпустившийся в 1913 году с серебряной медалью, позже написал в своих воспоминаниях, как после приезда в Керчь известного авиатора Сергея Уточкина и показа его полетов на биплане «Фарман-IV» его друг Ера Шенгели «решил строить планер и привлек к этому меня. У нас не было нужных знаний, но было много энтузиазма. Во дворе, где жил Ера, закипело строительство. И вот планер из деревянных планок и бамбуковых жердей, обтянутых коленкором, готов. Первый полет намечался в городском саду, где были, как нам казалось, подходящие для полетов холмы на открытой поляне.

Нести на руках планер пришлось через весь город. Как мы ни отбивались от мальчишек, заинтересованных нами и нашей ношей, за нами увязалась целая толпа. От них мы получили, можно сказать, авансом восторженную оценку нашего «полета».

Полет окончился, не начинаясь, безобидной аварией. Ера прыгнул с холма, вооруженный планером, но тут же упал на землю с обломками крыльев. Однако его эмоциональное возбуждение было так велико, что он, невзирая на печальную действительность, уже сидя на земле, лихо воскликнул: «Ура, лечу!» Дружный смех зрителей был ему ответом…»

3 января 1935 года на встрече писателей с мастерами советского планеризма и парашютного спорта сам Георгий Шенгели так вспоминал об этом случае: «В 1913 году на планере собственной конструкции я совершил свой первый полет там, где вы совершили свою посадку. Я слетел с холмика вышиной в этот балкон и, пролетев не менее 50 сантиметров, торжественно воскликнул – «ура»! Вот уже в течение 20 лет этим меня дразнят мои товарищи. На втором полете планер сломался, и я построил биплан со стабилизатором сзади, с висеньем на локтях, сделал 7 взлетов длиной до 30 метров. Это даже было сфотографировано, причем снимок осторожно обрезали снизу, чтобы не было видно земли…»

А еще в 1916 году им было написано замечательное стихотворение «Полет», которое он тогда же читал на большом поэтическом вечере в зале петроградской городской Думы, где он выступал тогда вместе с Игорем Северяниным:

На гладкой мартовской полянке,

Где первые так нежны мхи,

Я выстрогал прямые планки

Из мягкой кремовой ольхи.

Оклеил шелком, руль наставил

И в голубую высоту

Аэропланом их направил,

Легко дрожащим на лету.

И тонкая в руке бечевка

Виолончельною струной

Поет отточенно и ловко,

Впивая ветер молодой.

И упоенный этой дрожью,

Впитав ее отрадный мед,

Потом иду по бездорожью,

Как будто совершив полет.

В те годы Шенгели жил на Мещанской улице, которая сегодня называется Самойленко; с 1826 года на ней находился Керченский музей древностей, который давал юному Георгию немалую долю вдохновения и знаний. В своем неоконченном романе «Жизнь Адрика Мелиссино» он потом написал:

«Необычайно сладкое и странное чувство он испытал, когда они подошли к великолепной «гидрии». На подставке стояла ваза, почти такой величины, как Адрик, вся черная, блестящая, в равномерных рубчиках, бежавших от горла, огибавших бока и опускавшихся к подставке. Она была совершенно простая, без всяких украшений, и – непонятно чем и почему – была необыкновенно прекрасна. На одной из ее ручек были вытиснуты какие-то буквы. Слав Славич сказал, что это – имя гончара, который ее сделал, и что звали его «Эвний», вероятно, сокращенное от «Евгений». Адрик прикоснулся к вазе, ощутил ее холодок, и сладкий холодок пробежал у него по позвоночнику. Эвний! Он жил две с половиной тысячи лет назад, он сделал эту прекрасную вазу, – и вот имя его звучит, а его вазой любуются! Он, Адрик, точно пожал руку этому древнему Эвнию, благодаря его за созданную им красоту! Сделает ли он, Адрик, что-либо такое, чтобы через две тысячи лет вспоминали его имя? Адрик не мог бы сказать, что он чувствует, но никогда у него не было такого странного, сладкого, пронизывающего чувства. Вечность!..»

Через два с лишним десятилетия Георгий напишет стихотворение «Поэту», в котором опять всплывет эта запавшая ему в душу удивительная ваза:

Помнишь день, когда амфо?ры древней

Ты впервые тронул стройный бок,

И гончар, вовек безвестный Эвний,

В пальцы вдунул ветерок?..

В этом году Шенгели съездил с Сергеем Векшинским в Батум и обратно, потом еще побывал в Феодосии, а затем поселился жить в большом доме у Векшинских.

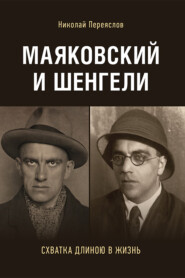

Осенью 1913 года Георгий познакомился с приехавшими в Керчь на «олимпиаду футуризма» поэтами И. Северяниным, Д. Бурлюком, В. Баяном и В. Маяковским, к которым он пришел на встречу в гостиницу «Приморская». О том, как все это произошло, через очень много лет описал сам Шенгели:

«Я – гимназист старшего класса, через полгода – студент! Я пишу стихи. Их многие пишут: Юра Брженчковский, Федя Мишинов, Женя Сирин, Женечка Массино. Но я один – футурист.

Раннее утро; я спешу в гимназию. По главной улице – вереница извозчиков: прибыл утренний поезд. В одном из фаэтонов, – вижу мельком – какие-то бритые джентльмены, фаэтон поворачивает налево за угол: едут в “Приморскую” – лучшую гостиницу городка.

Проходит три часа, закончены уроки, наступает “большая перемена”: час досуга. Позавтракав в гимназическом буфете, где за семь копеек дают весьма приличный бифштекс, я устремляюсь на бульвар, надеясь повстречать хорошенькую гимназисточку и эпатировать ее чем-нибудь. На углу афишная витрина. Я бегло гляжу и вдруг застываю:

Дальше – всякие “занятности” – оглушительные тезисы докладов и пр.; цены местам…

Я читаю и перечитываю – “Игорь Северянин”!

Я уже с жадностью проглотил “Громокипящий кубок”, половину запомнив наизусть (память у меня “клинописная”); я чуть не наизусть знаю фельетон Чуковского о Северянине (в 1943 г. я удивил Корнея Ивановича, сказав ему несколько фраз из этого фельетона).

“Владимир Маяковский”! Это имя я уже не раз встречал в “Журнале для всех” под непонравившимися мне стихами, которые, впрочем, я тоже помню наизусть.

“Давид Бурлюк”! Это имя встречал я: да! Он ходил с раскрашенным лицом…

“Вадим Баян”?.. Но мне нравится и то, что он – Вадим, и то, что – Баян, и то, что он будет читать “Лирионетты и баркароллы”.

Пойду, пойду на “олимпиаду”! Хотя… гимназистам, верно, не позволят. Ну, конечно, в штатском проберусь на галерку; “Араб” (гимназический педель) туда не пойдет; если пойдет, так Герман (милейший и кротчайший Герман Готфридович Беме), а это – свой человек. Пойду!

И вдруг меня осеняет прозрение: да ведь те бритые джентльмены, проскользнувшие мимо моего рассеянного взора в “Приморскую”, и есть, несомненно, они – Северянин, Бурлюк, Маяковский, Баян!

И я мгновенно принимаю великое решение.

Гимназия – к черту! Гимназисточка – по боку! Я сейчас иду в “Приморскую”! Пойду к ним!.. Я прочту им… мои стихи!..

У меня колотится сердце; я мчусь по липкому осеннему тротуару.

“Приморская”. Вхожу в вестибюль. На черной доске постояльцев мелом написаны фамилии: Дурацевич… Попандопуло… Бурлук… Номер такой-то.

Иду по красной дорожке пустынного коридора. Вот этот номер. У меня холодеют пальцы. А вдруг они меня не примут? А если они скажут, что мои стихи плохи, что я бездарность? Уйти?

Нет! – и я сильно стучу в дверь. За дверью слышна какая-то суета, движение. И только через полминуты резкий и повелительный голос произносит:

– Войдите.

Вхожу. Обыкновенный “роскошный номер” провинциальной гостиницы. Справа диванчик, перед ним стол, окруженный стульями, слева ширмы. На диванчике сидит человек в коричневой куртке с бронзовыми плоскими пуговицами, украшенными изображением якоря. У человека чрезвычайно длинное лицо. По ту сторону стола, лицом ко мне, сидит другой, в широкополой шляпе, надвинутой на лоб. У него тяжелая челюсть, нахмуренные брови, темные, желчные воловьи глаза. Он сидит, отодвинув стул и погрузив на стол ноги; между огромными подошвами – тарелка с остатками яичницы. Третий человек стоит посреди комнаты. На нем расстегнутый сюртук, бархатный зеленый с рельефными разводами жилет. У него круглая голова, оттопыренная губа. Он смотрит на меня в лорнет. Глаза у него колюче сверкают. Четвертого в комнате нет.

Я лепечу:

– Могу я видеть г-на Бурлюка?

Человек с лорнетом коротко взлаивает:

– Я.

Называюсь, прошу извинить беспокойство, излагаю – зачем пришел.

Человек с лорнетом прячет его в карман жилета и протягивает мне руку:

– Очень приятно. Знакомьтесь.

Я поворачиваюсь к длиннолицему человеку. Он деревянно протягивает мне узкую руку и чеканит:

– Игорь Северянин.

…Так вот он какой!..

Человек в шляпе убирает пятки со стола и забирает мою руку в мягкую теплую ладонь и басом рокочет:

– Владимир Маяковский.

…Так вот он какой!..

Из-за ширмы выходит четвертый: голубоглазый, востроносый, с пышными вьющимися волосами. На нем щегольская визитка, бриллиантовые запонки в манжетах, жемчужины в крахмальном пластроне, из-под жилетки впродоль выреза голубеет муаровая лента.

– Вадим Баян, – говорит он приветливо, подавая мне вялую, бескостную руку.

…Так вот он какой!..

Бурлюк сразу меняет тон, становится простым, усаживает меня к столу, звонит, заказывает кофе, не внемля моим отчаянным клятвам в том, что я ничего не хочу, – и засыпает меня расспросами о городе, о публике, о молодежи и ее читательских интересах. При нем все безмолвствуют.

Наконец, Северянин прерывает молчание; видно, ему наскучила эта беседа:

– Прочтите стихи.

Я читаю.

Фурора они не производят, но я чувствую, что меня слушают без иронии, что меня – слушают.

– Прочтите еще.

Читаю. И еще.

Северянин говорит:

– Вы правильно читаете, только нужно еще больше петь.

Я читал, как все поэты, слегка нараспев, что в гимназии всегда вызывало насмешки, а преподавателя словесности просто било по нервам, и он никогда меня не выпускал читать на гимназических вечерах.

Маяковский сказал, перекатывая сигару из одного угла рта в другой: