скачать книгу бесплатно

Вот вся команда под хлыстом угрозы

Готова уступить. Но офицер,

Уже безумный, с пенящимся ртом,

Удерживает остальных: «Ни с места!

Я вас отправлю борщ хлебать на дно!

Эй, боцман!! Вызвать караул! Подать

Сюда брезент! Закрыть их! Расстрелять!»

Минута виснет бредом. Вдруг матрос,

Едва не плача, выкликает: «Братцы!

Да что же это? Братцы!» Пистолет

В руке у офицера улыбнулся

И плюнул смертью… И громовый вопль

Ответом был на выстрел: «Бей драконов!»

И через час, венча?нный красным флагом,

Корабль, сильнейший в Черноморском флоте,

Плывучим мятежом валил в Одессу…

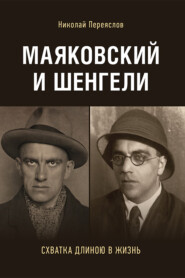

В 1925 году Георгий переиздает свою книжку «Раковина». В 1924–1926 годах пишет поэмы «Наль», «Доктор Гильотен» и ряд других, а в 1927 году выпускает сборник стихов «Норд». По его стихам было видно, что это был тончайший лирик, сохранивший символистские, импрессионистические начала в поэзии, с несколько акмеистической четкостью видения предмета.

Однако, несмотря ни на какие успехи Шенгели в собственном творчестве, очень многие из окружающих его поэтов упорно сеяли негативные отклики не только о его стихах и поэмах, но и о его деятельности. Так, например, Павел Ильич Лавут, объездивший с Маяковским почти всю нашу страну, в своей книге «Маяковский едет по Союзу» написал следующее:

«Это было в двадцать седьмом, в Москве, у Политехнического музея, у того самого здания, где не раз проходили боевые литературные “премьеры” Маяковского и накалялся зал во время жарких и шумных диспутов.

Звонкий мальчишеский голос выкрикивал:

– М-а-я-к-о-в-с-к-и-й в-о в-е-с-ь р-о-с-т!!

Я позвал парнишку:

– Что продаешь?

– Интересную книжку про Маяковского, купите, полтинник!

– Ну что ж, держи рубль, давай две сразу!

Тощая брошюра. Имя автора и название – на зловеще черном фоне обложки. Возможно, так придумал или, во всяком случае, одобрил сам автор – Георгий Шенгели. На улице я не стал читать, а лишь воображал себе содержание книжки, как анализ творчества поэта, будучи уверен в том, что данный автор не преминет воспользоваться случаем и для резких нападок.

Однако то, что я прочитал дома, лишь доказало скудость моего воображения. Даже я, знавший, что Шенгели обижен на Маяковского за критику его книжки “Как писать статьи, стихи и рассказы”, – не мог представить себе, что этот самый Шенгели отважится вылить столько грязи, откровенной брани, нагородить столько вымысла. Конечно, это была месть, и только месть. Он преследовал единственную цель опорочить, низвергнуть поэта: во всем чувствовалась предвзятость. Признанный переводчик, теоретик литературы, эрудированный критик – и злостный пасквилянт? Это казалось несовместимым.

На своих выступлениях Маяковский критиковал Шенгели главным образом за то, что тот в своей книжке брался в несколько уроков научить писать стихи, следуя чуть ли не точным и определенным правилам. Естественно, что Маяковский возмущался. Он говорил, что этой премудрости вообще невозможно научить, если речь идет, конечно, о настоящей поэзии, о хороших и добросовестных стихах. В слово “добросовестный” Маяковский вкладывал большой смысл. Даже Пушкина он называл “добросовестнейшим” поэтом своей эпохи.

“Помимо необходимых способностей, надо работать до предела, до кульминации, – говорил Маяковский, – надо работать над стихотворением до тех пор, пока не почувствуешь, что больше ничего не сможешь сделать”.

Сам Маяковский работал над некоторыми стихотворениями неделями, месяцами. В других случаях творческий процесс сводился к одному дню, а то и к считанным часам: “Рассказ литейщика Ивана Козырева”, “Лучший стих”.

Поэт, верный своему принципу бороться стихами, опубликовал в журнале “Молодая гвардия” стихотворение с длинным и оригинальным заглавием: “Моя речь на показательном процессе по случаю возможного скандала с лекциями профессора Шенгели”, в котором говорилось:

Я тру ежедневно взморщенный лоб

в раздумье о нашей касте,

и я не знаю: поэт – поп,

поп или мастер…

Скрывает ученейший их богослов

в туман вдохновения радугу слов,

как чаши скрывают церковные.

А я раскрываю мое ремесло,

как радость, мастером кованную.

И я, вскипя с позора с того,

ругнулся и плюнул, уйдя.

Но ругань моя – не озорство,

а долг, товарищ судья.

В этом же году Шенгели выступил в Москве (возможно, и не раз, и не только в Москве) с докладом, в котором он шельмовал и громил поэта. Выступление это, по существу, явилось преддверием к его книжке “Маяковский во весь рост”. Такова предыстория вышеприведенного стихотворения. И вот появляется книжка Шенгели…»

Справедливости ради следует заметить, что лефовцы и сам их вождь были в смысле литературных нравов отнюдь не безупречны: Маяковскому нравилось солидаризироваться с властью во всякого рода травлях и проработках деятелей культуры – и не только корысти ради, разумеется, а в жажде искреннего служения. Но от этого его участие в травлях Замятина, Пильняка, Полонского, Шаляпина – в полном сознании своей государственной правоты – было ничуть не аппетитнее. Неудивительно, что его потом стали бить его же собственным оружием. Так что не следует придавать черты одинокого Давида единственному Шенгели, вызвавшего на бой титана-Голиафа: профессор прекрасно знал, что он делает. В июньском номере «Нового Лефа» за 1927 год Маяковский куражился над преподаванием Георгия Шенгели на творческом отделении первого МГУ, которое в это время как раз собирались закрыть:

«До сих пор я думал только о качестве стихов, а теперь, очевидно, придется подумать и о манерах, – писал он. – Надо людей хвалить, а у меня и с Шенгели нелады тоже, от этого критические статьи получаются

А Шенгели в люди выходит.

Называли-называли его в насмешку профессором, сам он от этого звания отворачивался со стыдливым смешком, да, очевидно, так все к этой шутке привыкли, что и действительно выбрали, и стали величать его профессором.

Сам Шенгели немедленно трубит об этом собственными стихами, по собственному учебнику сделанными, в собственном студенческом журнале напечатанными…»

В ту пору Георгий Аркадьевич начал выступать в аудиториях Москвы с докладом: «Маяковский во весь рост». Соратники Владимира Владимировича тут же передали ему стенограмму этого доклада, отпечатанную на машинке, после чего он заперся с ней у себя на Лубянке и с некоторой брезгливостью начал листать тощую пачку страниц. Он уже было приготовился прочесть адресованные ему привычные оскорбления, критику, брань и глупые упреки в разрушении классического стиха, но вместо этого лиловые буквы начали слагаться в слова некролога; он с болезненным любопытством стал вчитываться в лежащий перед ним текст, словно бы он был написан не о нем, а о ком-то другом, как будто эти страницы были совсем отчуждены от него, ведь не мог же быть о нем, живом человеке, написан некролог:

«Сейчас уже можно подвести итог его литературной работе, так как она фактически закончена. Талантливый в 14-м году, еще интересный в 16-м, – теперь, в 26-м, он уже не подает никаких надежд, уже безнадежно повторяет самого себя, уже бессилен дать что-либо новое и способен лишь реагировать на внешние раздражения, вроде выпуска выигрышного займа, эпидемии растрат, моссельпромовских заказов на рекламные стишки…»

А дальше – еще более едкие, чем в его собственных уколах в адрес Шенгели, строчки, выворачивающие его перед всем народом и ставящие в обнаженном виде:

«Чем же обусловлен успех Маяковского? Колоссальным нахрапом самоутверждения, революционной фразой и упрощенством, с которым Маяковский трактует те или иные проблемы!

Его желтая кофта и литературные скандалы проистекают из чувства собственной недостаточности. Выпячивание своего «я»: трагедия «Владимир Маяковский», «больше всего мне нравится моя собственная фамилия – Владимир Маяковский», в поэме «Человек» главы названы: «Рождество Маяковского», «Жизнь Маяковского» и т. д. «Про это» украшена в первом издании рядом снимков (для таковых надо позировать), изображающих, как Маяковский говорит по телефону, сидит на чемодане, стоит на мосту и т. д. Книжка сатиры называется: «Маяковский улыбается, Маяковский смеется, Маяковский издевается».

Здесь не просто самовлюбленность, какая была, например, у Бальмонта, – здесь глубоко укрытая боязнь: «Не забыли бы, что это именно я, я Маяковский, Владимир Маяковский, Владимир Владимирович Маяковский, живущий на Большой Пресне (36, 24), – написал…»

Прочитав эти строки, нельзя не признать, что в своей высокопрофессиональной критической брошюре все это очень сильно похоже на некую личную вражду между двумя разгневанными поэтами. Создается впечатление, что чувство мести в самой высшей степени возобладало над разумом оскорбленного профессора, поведя его вслед за разжигающим между ними войну озлобленным Маяковским. Шенгели, который писал чудесные стихи и поэмы, а также делал прекрасные переводы европейских поэтов, принялся во что бы то ни стало опорочивать терроризирующего его своими выпадами поэта-новатора, не подозревая при этом, что он, прежде всего, калечит свою собственную судьбу. Он ведь и сам не догадывался, что выносимый им беспощадный приговор Маяковскому может обернуться еще и против него самого. Но, будучи предельно ослепленным обидой, он ничего уже не видел вокруг себя, кроме жгучего в душе стремления нанести ответный удар противнику, выставить его в унизительном, смехотворном виде. Не выдержав бесконечных и злых нападок со стороны Маяковского, Шенгели, в конце концов, в 1927 году написал в ответ на его атаки свою разгромную статью «Маяковский во весь рост», в которой он объяснял российским читателям его успех исключительно «колоссальным нахрапом самоутверждения» при отсутствии каких бы то ни было мыслей, и доказывал, что Маяковский – как поэт – это только исключительно «желтый чепчик, натянутый на пустоту», сплошная «хлестаковщина – в стихах».

Шенгели писал в своей предельно резкой книге: «Значение Маяковского в нашей поэзии отрицательное; по его стихам можно узнать, как не следует писать стихи. Бедный идеями, обладающий суженным кругозором, ипохондричный, неврастенический, слабый мастер, он вне всяких сомнений стоит ниже своей эпохи, и эпоха отвернется от него».

Ловя в атмосфере примерно такие же точно чувства, какие испытывал Шенгели, в литературную склоку сами собой втянулись А. Горнфельд, К. Зелинский, Д. Тальников, В. Ермилов (это из тех, кто находились тогда в России), а также известный поэт В. Ходасевич (уже уехавший за границу), которые обрушили на Маяковского волны в высшей степени критических, желчных и издевательских статей…

Однако на одном из докладов, прочитанных самим Шенгели в Академии художественных наук, с ним вступил в полемику академик-литературовед Павел Никитич Сакулин, который решительно разбил все построения докладчика, так что, по отчету писавшей об этом «Вечерней Москвы», Маяковский «был возрожден в полном блеске», а сам газетный материал о мероприятии назывался «Поверженный и возрожденный Маяковский».

Упоминаемые выше выступления Владимира Владимировича были далеко не единственными примерами его нападок на Шенгели, что свидетельствовало о непрекращающейся борьбе между поэтами за влияние на умы молодых читателей. Двоевластие в литературе не могло устраивать ни того, ни другого. Агрессивно-наступательный темперамент Владимира Маяковского, безудержно терроризировавший Георгия Шенгели своими злыми атаками, вынудил его бросить своему конкуренту ответную перчатку – ведь тот до этого бросил ему не просто одну перчатку, а буквально забросал своего противника ими с головой! Так что ничуть не менее темпераментный, самолюбивый и гордый Георгий Шенгели, в конце концов, не выдержал этого и без колебаний поднял одну из этих брошенных ему перчаток, чтобы метнуть ее в знак ответа.

Было бы не лишним посмотреть на редкую фамилию Шенгели с точки зрения эзотерики, которая последнее время завоевала уже довольно широкую популярность. Может, для кого-то эта наука и покажется баловством, но поскольку между фамилией и судьбой человека все же имеется некая определенная связь, то будет небезынтересно посмотреть, что несут в себе человеку фамилия Шенгели и имя Георгий.

Так вот, на рубеже XVIII–XIX веков в Германии на фонтане-шутихе города Кобленца была изображена скульптура мальчика в коротких штанишках (вспомним, кстати, что во время своей жизни в Одессе Георгий ходил именно в обрезанных до колен брюках!), изо рта которого время от времени неожиданно бьет струя воды, поливая зазевавшихся прохожих. И зовут этого «плюющегося мальчика» – Шенгель. Это не имя, а прозвище.

В период двадцатилетней французской оккупации от внебрачных связей горожанок с офицерами и солдатами французского гарнизона в Кобленце рождалось довольно много детей. Мальчишек, появившихся на свет в результате франко-немецкой «дружбы», местные жители презрительно обзывали самым распространенным французским именем Жан, которое с учетом местного произношения трансформировалось в прозвище Шанг или Шенг. Постепенно это Шенг превратилось в имя Шенгель и стало синонимом слова «бастард» («байстрюк», безотцовщина, незаконнорожденный).

Отношение к Шенгелям в Кобленце было не самое лучшее, и не третировал их только ленивый. Мальчишки же, в свою очередь, чувствовали на себе этот насмешливо-унизительный оттенок и не оставались в долгу. Они были ребятами не робкого десятка и в обиду себя не давали. Дерзили, озорничали, делали назло и, в конечном итоге, быстро становились самостоятельными, умели постоять за себя и многого добиться в жизни.

Человек, обидевший Шенгеля, не мог в дальнейшем рассчитывать на спокойную жизнь (вот о чем не мешало бы знать Владимиру Маяковскому, начиная обижать Георгия Шенгели!) – Шенгели обладали большим арсеналом всякого рода проказ и колкостей, которые они устраивали своим обидчикам.

Постепенно, с течением времени, значение прозвища Шенгель изменилось и стало означать человека, «никогда не поддающегося ударам судьбы». Ну, а Кобленц с тех пор в просторечии называется «городом Шенгелей».

Что же касается имени Георгий, то в переводе с греческого языка оно означает «земледелец» и является одним из эпитетов Зевса, а под влиянием своего хранителя Святого Георгия это имя стало со временем иметь второе значение – «змееборец». У обладателя этого имени имеется талант красиво излагать свои мысли на бумаге, он предпочитает вверять листку бумаги свои гневные филиппики.

В сочетании с отчеством «Аркадьевич» Георгий является хорошим рассказчиком и прекрасным слушателем. Он любит привлекательных женщин и не упускает возможностей завести легкий роман. Женится рано в молодости, но долго отличается буйным любвеобилием.[1 - В некотором роде с этой версией пересекается история рождения отца Георгия Шенгели – Аркадия Александровича. Его отец – Александр – был грузинским священником, которого уличили в каких-то блудных грехах, за что он был пострижен и сослан в Западный край. Там он опять вступил в греховную связь с замужней еврейкой по фамилии Иоффа, которая в свою очередь тоже была побочной дочерью какого-то поляка. В 1853 году от этой их греховной связи родился сын Аркадий, который только по достижении совершеннолетия был «узаконен» своим отцом Александром, хотя еще некоторое время он носил диковатую фамилию Шенгелиоффэ. По-видимому, это свидетельствовало о внебрачном рождении Аркадия от блудной связи Шенгели с Иоффой. Шенгель, как мы помним, означает – незаконнорожденный, а Иоффа – побочная дочь. В итоге – Шенгелиоффэ – значит, дважды побочный ребенок. Таких детей еще называют квартеронами, в которых соединяется красота кавказской расы с силой и ловкостью негров; они почти всегда брюнеты.]

Думается, что вполне оправданным был со стороны Георгия Шенгели (если учитывать, что «в полемике он не боялся ничего и иногда даже терял чувство меры») весьма отчаянный ответный по адресу Маяковского ход, и этот ход себя ждать не заставил. 25 октября 1926 года Шенгели прочитал в ГАХНе доклад «Опыт социологического и морфологического анализа стихов Маяковского», в котором решительно «подверг пересмотру литературную репутацию Маяковского, оспаривая его право на звание “великого поэта”». Ни текст, ни стенограмма выступления, к сожалению, до нас не дошли, но, по-видимому, именно этот доклад и стал основой для вышедшей потом в июне 1927 года известной книги Георгия Шенгели «Маяковский во весь рост», первые же строки которой не оставляют сомнения в том, что этот вызов принят, и впереди предстоит еще затяжная и тяжелая битва: «Обширные кадры начинающих поэтов ориентируются на Маяковского, учатся у него, – и в результате заболевают тяжелой литературной корью, – писал Шенгели. – Вдобавок Маяковский недавно выступил со статьями об искусстве стихов, статьями столь же самоуверенными, сколь и безграмотными, – но многие, к сожалению, примут эти упражнения всерьез и будут работать, руководствуясь ими…»

Георгий принял вызов поэта-бунтаря и ответил на него в своей книге, заявив, что талантливый в 1914 году поэт ныне стал неспособен дать что-то новое, оставшийся теперь выполнять лишь моссельпромовские заказы на рекламные стишки. (Интересно отметить, что эту особенность Маяковского отмечал и Сергей Есенин: «Мне мил стихов российский жар. / Есть Маяковский, есть и кроме, / Но он, их главный штабс-маляр, / Поет о пробках в Моссельпроме».) На звучавшие то и дело едкие, точно злые укусы шершня, бесконечные атаки поэта-новатора Маяковского (или, как называл его в своей мемуарной книге «Алмазный мой венец» Валентин Петрович Катаев – Командора) ожесточенно сопротивляющийся ему в литературной битве стиховед-консерватор Шенгели (в той же книге Катаева он называется – Поэт-классик) выпустил на свет предельно критическую книгу, в которой красноречиво показывалось, что Маяковский тоже пользуется традиционными стихотворными размерами, а главное – что поэт революции и яростный поэт-новатор оказывается на деле всего-навсего поэтом люмпен-мещанства, враждебным по духу подлинной революционности пролетариата, а также и культуре.

Детально исследовавший творчество Шенгели Вадим Перельмутер, статьи которого очень помогли мне в работе над этой книгой, справедливо отметил в брошюре Георгия Аркадьевича обилие неких «клишированно-идейных пассажей», но посчитал их, по-видимому, «данью советскому новоязу – платой за публикацию», а также камуфляжем критики самой сути революции. «Вдуматься – о чем писал Шенгели, драпируя свои мысли формами и лексикой якобы чисто литературной – в стиле 1920-х годов – полемики с «поэтом революции»? – рассуждает Перельмутер. – О природе этой самой революции. О люмпенской сути совершенного в России переворота. Только и всего…»

Ярость Маяковского – это понятная ярость поэта, на чью территорию нагло заступает ремесленник. Но это – поле теоретических разногласий. Что же касается творчества Шенгели-поэта – то поэт он действительно очень хороший, и многие его вещи заслуживают самого серьезного внимания ценителей поэзии. И анализируя его поэтическое наследие, те, кто его и правда глубоко понимали, говорили о его стихах и переводах с откровенным уважением.

Вот, например, что говорил о его творчестве поэт Наум Басовский:

«Ритмические ходы Шенгели всегда выверены, рифмы (если это не белый стих) точны и неординарны, звучание стиха выразительно, но не нарочито, содержание не затуманивается преднамеренно, чтобы создать иллюзию бездонной глубины, которая на деле частенько оборачивается очередным новым платьем короля… Поэт проясняет мир – в этом его настоящее призвание. При этом Шенгели избегает политических банальностей, на которые были так падки многие очень популярные и вовсе не бесталанные советские поэты. Его реакция на злободневность, если таковая имеет место, всегда пропущена не только через себя, через свое существо, но и через историческое видение истинно культурного человека, который ощущает себя своим и в древней Элладе, и в средневековой Византии.

Быть честным в своей поэзии, писать не для рыночного успеха, а для того, чтобы попытаться разобраться в себе и в окружающей действительности, надеясь на резонанс в душе предполагаемого читателя, – вот кредо, которому был верен Георгий Шенгели.

Обладателем высокой профессиональной дисциплины, рыцарем классической поэзии без страха и упрека, хранителем ее огня предстал передо мной Георгий Шенгели.

Разрушать легко, строить – тяжело. Георгий Шенгели был среди строителей, более того, он был далеко не рядовым строителем в русской поэзии, его наследство – грандиозно…»

Однако неприятие Маяковским творчества Шенгели настолько укрепилось в нем, что переубедить его было уже невозможно. В основе этой вражды, помимо отмеченного выше откровенно личностного соперничества между ними, имелось еще две очень весомые причины. Во-первых, как мы уже говорили выше, это было довольно острое состязание за влияние каждого из них на молодое литературное поколение и вообще на читателей, а, во-вторых, оно имело под собой откровенно литературный характер: это была схватка поэта твердо консервативных взглядов со своим ярым антиподом – поэтом взглядов демонстративно новаторских, умеющим отчаянно защищать свои позиции и активно использовать в этих поединках друзей своего круга.

Может быть, Шенгели тоже был в чем-то не совсем прав в своем отношении к творчеству Владимира Маяковского, но ничуть не лучше писали о творчестве самого Шенгели и те, что защищали своего кумира поэта-новатора от поэта-консерватора. Вот как говорили в своих статьях и примечаниях о вышедшей на свет критической книге Георгия Шенгели про Маяковского Я. В. Смеляков, Е. И. Наумов, Ю. Н. Безелянский и другие литераторы, выступавшие против Шенгели:

«…В том же 1927 году появилась гнуснаякнижонка Г. Шенгели «Маяковский во весь рост», от первой до последней строчки пропитанная злобой, издевкой, клеветой…»

«…Шенгели выпустил пасквильнуюкнигу о Маяковском, полную грубых и оскорбительных выпадов по адресу поэта…»

«…Тот же Шенгели взял вдруг да и написал отвратительную статью о Маяковском…»

«…В 1927 году Шенгели выпустил злобный пасквиль о поэте – «Маяковский во весь рост».

«…Георгий Шенгели в 1927 году написал книгу о Маяковском, язвительную, резко критическую…»

«…Одним из самых грязных пятен в критике 20-х годов явилась книжонка Г. Шенгели о Маяковском, наполненная клеветой на поэта. Об этом пасквиле, как и о других выпадах против Маяковского, можно было бы не упоминать совсем, так как клевета и брань никакого отношения к критике не имеют. Но каждый, изучающий творчество Маяковского, должен отчетливо осознавать, что Маяковскому приходилось постоянно вести энергичную и непримиримую борьбу за становление и развитие передовой, идейной, партийной советской поэзии, связанной с интересами народа и государства…»

«…В Москве Шенгели скандально прославился тем, что в 1927 году издал хлесткую критическую книжечку «Маяковский во весь рост». В ней он предельно развенчал перед всей страной Маяковского, вывернув наизнанку всю его якобы революционность…»

«…В альбомах критических отзывов о Маяковском материалы подобраны были с крайней полемической остротой. Наряду с положительными статьями и заметками о произведениях Маяковского представлены были в изобилии и резковраждебные выступления. Так, например, на первых листах одного из альбомов была наклеена выпущенная в 1927 году позорная книжонка Г. Шенгели “Маяковский во весь рост”».

На протяжении долгих лет официальные «маяковеды» если и упоминали личность Шенгели, то абсолютно его не цитировали, довольствуясь одними только голыми обвинениями. Вот, например, что говорил в 1968 году в журнале «Огонек» в статье «Трагедия поэта» о конкуренте Маяковского литератор Александр Колосков: «Оченьназойливопреследовал Маяковского Г. Шенгели. Авторпосредственныхстихов ихалтурногосочинения «Как писать стихи и рассказы» (это опять неправильно, так как статья называется «Как писать статьи, стихи и рассказы». – Н.П.), он выступил в Государственной академии художественных наук скрикливымдокладом… В 1927 году Шенгели выпустил книжку «Маяковский во весь рост», в которой собралвсю грязь, которуюлили на поэта революции ее враги, игусто замесил на собственной слюне. Эта его книжка – зловонная куча, воздвигнутая автором в качестве памятника себе, своеймелочной злобности».

А вот что говорил в той самой, написанной Георгием и широко обруганной друзьями и поклонниками Маяковского, книге, – она тоже несла в себе изрядную порцию негативного заряда в адрес Маяковского, но в отличие от статьи Колоскова не просто осыпала противника едкими ругательствами, но производила на глазах читателей яркий анализ его творчества, вскрывающий (пускай и не все!) достоинства и недостатки поэзии Маяковского:

«В большом городе психика люмпен-мещанина заостряется до последних пределов. Картины роскоши, непрестанно встающие перед глазами; картины социального неравенства – резче подчеркивают неприкаянность люмпен-мещанина и напряженнее культивируют в нем беспредметно-революционные тенденции. Подлинная революционность пролетариата знает своего противника, видит мишень для стрельбы. Революционность люмпен-мещанина – разбрасывается: враг – крупный буржуа, но враг и интеллигент, – инженер или профессор. Враги – книги; враги – чистые воротнички; враги – признанные писатели и художники, – и не потому, что они пишут «не так», а потому, что они – «признанные». Враги студенты и гимназисты, – потому что они «французский знают», а люмпен-мещанин не успел оному языку научиться… И при наличии некоторой активности и жизненной цепкости люмпен-мещанин выступает борцом против всех этих своих врагов… Люмпен-мещанин создает свою поэзию, – поэзию индивидуализма, агрессивности, грубости, и при наличии некоторого таланта, при болезненной общественной нервности критической эпохи порой добивается заметного успеха. Поэзия Маяковского и есть поэзия люмпен-мещанства.

Правда, в литературной работе Маяковского различимы две фазы. Первая – его стихи до революции, – в которых он вообще бунтовал, ниспровергал и бранился. И вторая – когда он, «попробованный всеми, пресный», пришел к пролетариату, заверил, что «сегодня я удивительно честный», и стал в стихах посильно содействовать революционному строительству. Но если идеология обеих фаз и различна, то психология, а равно и техника остались одинаковыми, в силу чего и революционные стихи Маяковского имеют мало общего с подлинным духом революции.

В стихах первого периода поражает изобилие строк, говорящих о дурном настроении поэта, о неврастеническом восприятии мира…

Слово «нервы» так и пестрит: «нервы, должно быть», «у нервов подкашиваются ноги» и пр. Бессонницы – привычное состояние…

Деклассированность – вот та почва, на которой взрастает и беспредметная революционность анархизма, и перманентный вызов хулигана, и животная жажда «развлечений», разъедающая вечернюю улицу. На этой же почве выросла вся эмоциональная напряженность дореволюционной поэзии Маяковского. И вся его враждебность к буржуазному укладу, все эти заявленья, что кому-то «сытому, как Сытин», «взял бы да и дал по роже», все эти призывы: «выше вздымайте, фонарные столбы, окровавленные туши лабазников», – только неврастеническое дребезжание люмпен-мещанской души, но отнюдь не подлиннная революционность, как думали некоторые наивные критики. Уже в семнадцатом году Маяковский не нашел для революции других слов, как:

…сбывается

социалистов великая ересь.

До такой степени туманны и сбивчивы были его представления… Спрашивается: почему Маяковского кто-то считает поэтом революции? Неужели достаточно наклеить на футуристские хромые ходули разрозненные листки из «Памятки пионера», изданной каким-нибудь Крыжопольским уиздатом, чтобы считаться поэтом величайшего в истории социального сдвига?

Мне скажут: а «Левый марш»? Да, «Левый марш». Довольно темпераментная вещь, в которой Маяковский счастливо воспользовался старым, как мир, приемом рефрена, припева. Но в этом маленьком стихотворении ряд неряшливостей и промахов. Например, автор призывает:

Клячу историю загоним…

Кажется, довольно твердо установлено марксизмом, что социальная революция – исторически необходима и неизбежна; история работает на нее. Зачем же «клячу истории» загонять? Затем, призывая «за океаны», – Маяковский командует:

Шаг миллионный печатай…

Это значит – опять по воде пешкодером? А комичный конец:

Кто там шагает правой?

Левой, левой, левой…

Шагают и правой, и левой попеременно; прыгать на одной ножке, по меньшей мере, утомительно.

В лихом чтении Маяковского эти промахи стушевываются, – но все же они есть. И в оценке, данной этому стихотворению Блоком: «а все-таки хорошо», слова «а все-таки» относятся именно к промахам, которых поэт более высокой культуры, чем Маяковский, не допустил бы.

О мелких стихах последних лет говорить не приходится. Стихи против взяточников, стихи против непомерного количества заседаний, стихи о выгодах выигрышного займа, стихи на первое мая, стихи о том, что производство растет и пр., и пр., едва ли кому-нибудь помнятся. В этом их приговор. Несколько удачных строк, – а в остальном те же, набившие оскомину схемы, те же абстракции и та же анархическая суетня, та же неувязка концов с концами.

Став «удивительно честным», Маяковский покончил с собой: не смея по-старому выворачивать свое лирическое, пусть непривлекательное, нутро, не умея никак слиться с революцией и прощупать в ней нечто живое, изумительно живое, – он бесконечно повторяет свои же штампы.

Это перепевание было отмечено еще Брюсовым в его статье о современной поэзии, хотя он и ставил еще Маяковского на одно из первых мест.

Люмпен-мещанин Маяковский был революционен до революции. После же переворота он стал просто вне-революционен. И скучен».

Надо сказать, у Шенгели были серьезные основания обижаться на Маяковского, тот постоянно унижал его, стирая перед глазами читателей, и сам провоцировал на ответные действия, поэтому он и принял, в конце концов, вызов «агитатора, горлана, главаря» и ответил на него своей дерзкой книгой о Маяковском, которая и по сей день не потеряла остроты разбора стихов поэта, «революцией мобилизованного». В ней подмечены и важные черты его характера, и манера поведения, и стиль его поэтики. В Маяковском Георгия раздражала и грубость, и брутальность. Стихи Маяковского он просто не мог читать спокойно, они были очень далеко вне его мировоззрения. Однако, апеллируя к своим современникам, Шенгели был вынужден говорить с ними на близком им языке, таком же грубоватом и отчасти опримитивизированном, к какому приучил их и сам Маяковский, а потому его оценка («Маяковский – выразитель люмпен-мещанства!») стала в наши дни казаться уже отчасти надуманной и не имеющей под собой реальной основы. Да и вся тогдашняя полемика между Маяковским и Шенгели видится сегодня в достаточно объективном свете уже совсем не настолько жестко-необходимой, как в рамках укреплявшейся в те дни непримиримой социалистической культуры. Абсолютно неверный тон взял тогда Владимир Владимирович Маяковский, словно бы намекающий в каламбурной рифме «Шенгели – в шинке ли» о пристрастии упоминаемого к выпивке (чего за ним в принципе не водилось). Но вряд ли был прав и сам Шенгели, в запале называвший Маяковского выразителем мироощущения люмпен-мещанства.

О таких случаях говорят: «нашла коса на камень».

Хотя однажды Маяковский – пускай и несколько косвенно – подтвердил тезис шенгелиевской книги о потере им поэтической правды. Встретив на юге Франции в одну из своих заграничных поездок старого знакомого, художника Юрия Анненкова, «он в доверительном разговоре спросил его, когда тот собирается вернуться в Москву. И Анненков ответил:

– Я больше об этом не думаю, так как я хочу остаться художником.