Полная версия:

Толькины рассказы (дневник военных лет). Часть 1

Вскоре я снискал славу первого драчуна и забияки, даже в старшей группе меня побаивались. В драку первым никогда не лез, в основном заступался за слабых и за девчонок, а потому воспитатели и няни, в большинстве споров, всегда принимали мою сторону. Но потом, глядя на меня, все дружно качали головами и говорили – Сорви голова растет!..

Однажды, в выходной день, мы всей семьей ходили в баню. Город маленький и слух о том, что я был в бане в женский день, очень быстро дошел до садика. Объединившаяся группа мальчишек стала обзывать меня «бабником». Зачинщики об этом пожалели, но без фингалов на этот раз не обошлось. Вызов мамы, вопрос об исключении из садика, обещание наказать, прутья от веника по голому заду (скорее всего, прутья от метлы дворника). Досталась мне тогда двойная баня…

В то время большинство населения проживало в коммунальных квартирах c минимальными коммунальными удобствами – две раковины с холодной водой на кухне и в туалете, и один унитаз. Для стирки существовали специально оборудованные прачечные, где за небольшую плату можно было постирать, высушить и погладить белье. Мыться ходили в общественные бани, в графике работы которых были назначены женские и мужские дни. Решение – с кем и в какой день идет в баню маленький ребенок, принимали его родители. В семьях без отца дети, вне зависимости от пола, вынуждены были посещать баню в женский день.

Прошу прощения у читателя за скачки в хронологии событий. Не будем столь строги к автору описываемых событий, вполне возможна путаница в нумерации черновиков или частичная утрата материалов, а также, возраст и образование составителя на тот момент, дают ему право на снисхождение.

Однажды мой брат Витя очень сильно меня напугал. Дома мы были вдвоем, играли каждый по себе. Я сидел на крышке от швейной машинки и смотрел в окно, а брат вывернул наизнанку дубленку, которую мама шила на заказ, надел ее мехом вверх и незаметно подкрался ко мне. – Алька, медведь! – Я со страху упал с чемоданчика и больно ударился головой о пол, ревел навзрыд, благо, соседка успокоила. Заикание усилилось еще больше…

А вот вылечился я от заикания к 10-11-ти летнему возрасту, и помог мне в этом доктор Хрипунов Сергей Петрович. Не смотря на фамилию, голос у доктора был очень звонкий и мелодичный, с хорошо поставленным вокалом. Сергей Петрович заставлял меня говорить нараспев, не стесняться своего порока и твердо верить в свое исцеление. Для выполнения данных рекомендаций мне потребовалось немало усилий и несколько лет жизни, но цель, в данном случае, с лихвой оправдала все средства, а результат говорил, в прямом и переносном смысле, сам за себя! Лишь очень редко, при сильном волнении, слабое заикание, а скорее, запинание напоминало о себе. C тех пор привычка к пению навсегда поселилась во мне. Даже в детском саду, несмотря на мое тогда сильное заикание, все праздничные мероприятия и конкурсы проходили при моем участии – меня всегда назначали запевалой.

Обладавший идеальным музыкальным слухом и прекрасным вокалом, отец всегда был душой компании. Как только он брал в руки семиструнную (!) гитару или баян, а потом затягивал песню – все тут же с большим удовольствием его поддерживали, и песня лилась рекой! Тогда совместное пение в компаниях было нормой, дружно исполнялись «хиты» того времени – «Смуглянка», «Конь гулял на воле», «Маруся раз-два-три», «Стенька Разин» и многое другое…

Шкодником и проказником я был до самой школы, меня часто ставили в угол и лишали обеда. Как-то раз я обнаружил, вполне случайно, небольшую кладовку, где стоял бак со сладким чаем. Ну и повадился я ходить туда с кружечкой, как кот за сливками, пока… не нарвался на кочегара (и откуда только он там взялся?), который доставил меня со скрученным ухом к заведующей. Опять мама, опять прутик, опять баня. Привычные уже для меня последствия.

Как-то дал отпор обидчику одной девочки, так тот привел на помощь своего старшего брата-школьника. Мы с другом Вовкой быстро объединились и хорошенько проучили второклассника! Хоть и пророчил персонал детсада маме мое бандитское будущее, но, все же, меня все любили, могли доверить мне любое поручение и знали, что я не подведу. А это у меня от мамы, и это я знаю точно!

Жизнь коридорная

Несмотря на скромную должность, на работе мама пользовалась большим уважением у начальства и заслуженным авторитетом у сотрудников. Как-то, за хорошую работу маму наградили денежной премией и путевкой в дом отдыха. Друзья нашей семьи Романовы с трудом уговорили маму воспользоваться путевкой и съездить на отдых, а нас с Витькой предложили на это время взять пожить к себе. Вместе с нами, в дом Романовых были доставлены наши самые ценные вещи – швейная машинка (мамин хлеб) и пуховая перина (наверное, так назывался матрац). Мама благополучно уехала в дом отдыха на 10 дней, а мы с братом остались жить у Романовых. Вели себя хорошо, можно даже сказать, примерно. Я ходил в детский сад, а Витька гулял с друзьями на улице и чем мог помогал взрослым по хозяйству. Все было хорошо, но за два дня до маминого возвращения, в доме, в котором мы жили (дом Шнячихи), случился пожар, где сгорели все наши нехитрые пожитки. Сбор детской одежды для нас с братом организовали Романовы, они обошли соседей и вернулись не с пустыми руками. Маме тоже помогли всем миром, по-соседски. Не осталось в стороне и руководство ФЗУ, маме выделили материальную помощь и еще какие-то выплаты. Не смотря на эти трудности, мама безмерно была рада тому, что уцелела швейная машинка (источник дополнительного дохода) и пуховая перина, которая еще долго служила нам постелью.

А еще, после пожара, руководство ФЗУ разрешило нам временно пожить в коридоре учебного корпуса, где мы вскорости и расположились вместе с нашим небольшим имуществом. Устроились мы в самом отдаленном углу огромного коридора, а зону нашего проживания отгородили казенными занавесками. В угол поставили стол, стульями служили большой чемодан и чехол от швейной машинки, спали втроем на пуховой перине, разосланной на полу. Вскоре завхоз ФЗУ выделил нам одну казенную железную кровать со всеми спальными принадлежностями, для мамы. Вот в такой вот «спартанской» обстановке мы и жили какое-то время. Для меня это был настоящий клондайк и мне здесь очень нравилось…

Мой брат Виктор рос тихим и спокойным ребенком, я же, напротив, был непоседой и проказником. Брата все любили и всегда ставили мне в пример. Я же вначале делал, а потом только думал – удовлетворял сперва любопытство, а о послушании вспоминал, порой, очень поздно. Не даром сторожиха тетя Лиза меня не любила, всегда жаловалась на меня маме, указывала на разницу с братом, а еще называла меня буржуем за мое упрямство, большое пузо и избалованность.

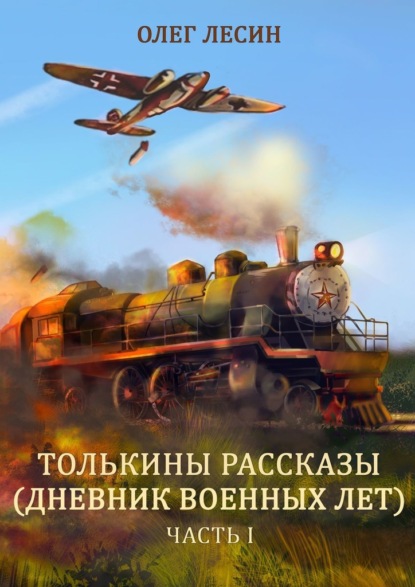

Учебный корпус ФЗУ представлял собой огромную территорию для моей деятельности. Мама уже привела меня из садика, отпустила погулять по территории и, поскольку занятия в училище уже закончились, приступала к своей работе. Я же, после обхода территории, запевал себе под нос какую-нибудь песенку и, вдохновленный свободой, выходил на охоту. Мама начинала уборку с 3 этажа, я же начинал с 1-го, чтобы не попасться ей на глаза. Кабинеты всегда были открыты, я с удовольствием прыгал по столам и партам, с интересом рассматривал надписи на досках и плакаты на стенах, иногда находил в партах или на полу что-то привлекательное. Больше всего меня привлекал класс, где стояла огромная, в натуральную величину, модель паровоза. Все, что можно было здесь открутить, я уже открутил, но, сама по себе, эта огромная машина магическим образом притягивала меня к себе. Я гордо становился на место машиниста, мысленно закидывал в топку побольше угля и почему-то представлял себя летчиком, даже бомбы сбрасывал со своего «большого самолета». Все свои «трофеи» я прятал в вертикальном вентиляционном канале бывшей огромной печи, под колосником. Чего здесь только не было! Это ручки и перья для ручек, карандаши, напильники, гайки, стирательные резинки, и прочее, и прочее, и прочее! После сокрытия своих «трофеев», я убегал от мамы на улицу и пропадал там до вечера, играл с братьями Кондратьевыми, жившими в соседнем дворе.

Как-то раз ученики поднимали на второй этаж огромный ящик, который габаритами не проходил в двери и мог войти только в большой оконный проем. Без меня и здесь не обошлось! По моей просьбе, меня привязали под мышки и закинули на второй этаж тем же самым способом! Благо, взрослых рядом не оказалось и все прошло незаметно, лишь обоюдный хохот указывал на то, что свершилось что-то важное…

Как же мы были благодарны семье Романовых! Эта семья была нашим ангелом-хранителем, в трудную минуту всегда были рядом и помогали не только словом, но и делом (к сожалению, подробная информация об этой семье нигде не отражена, возможно, благодаря утрате некоторых записей). Вот и сейчас они объединились с руководством ФЗУ и хлопотали за нас перед вышестоящими инстанциями. Благодаря их действиям и заслугам нашего отца, учитывая наше положение, горсовет выделил нашей семье настоящую квартиру (вернее, комнату) в большом кирпичном трехэтажном доме. Семейной радости не было предела, мы не верили нашему счастью, а я и брат прыгали чуть ли не до неба!

Очень большой трехэтажный дом из красного кирпича был построен в виде буквы «Е» и находился на улице Коммуны, его так и звали дом-коммуна. Позднее, эта улица была переименована в улицу Дзержинского, что вовсе не повлияло на прозвище самого дома. Переехав в этот дом, мы, как будто, оказались в отдельной автономной республике…

Это был огромный многосемейный и очень веселый дом. На первом этаже основания буквы «Е» находились прачечная, продовольственный магазин, мастерская по пошиву и ремонту одежды и большая библиотека с читальным залом. Во всех трех лучах и на двух этажах основания буквы «Е», проживали 165 семей, а детей и подростков здесь было просто не счесть! Все три луча и два этажа основания соединены между собой сквозными коридорами и из каждого луча можно было попасть в любую точку дома. Поначалу я даже боялся здесь заблудиться, но очень быстро освоился и вскоре, вполне уверенно, бегал по этим километровым коридорам.

Комендант дома жил на третьем этаже. Это был достаточно строгий, даже суровый мужчина, с явной военной выправкой. Вечером, когда жизнь в доме закипала как вода в кастрюле, комендант неспеша начинал свой плановый поэтажный обход. Взрослое население уже пришло с работы, дети из школ и садиков. Женщины готовили ужин, а мужчины в это время собирались во дворе за игральными столиками, скидывались на спиртное, попивали, прячась от жен, или просто играли в карты или домино. Для их неугомонных детей наступало золотое время – они могли, не боясь родителей, беспрепятственно бегать по нескончаемым коридорам, прыгать, шуметь и визжать! Но, едва завидев коменданта, кто-то кричал – Шуба! Шухер! Комендант! – и все дети, с грохотом и топотом, рассыпались как горошины по этажам и прятались по своим комнатам. Наступала гробовая тишина…

В просторном и сухом подвале центрального луча находилось бомбоубежище, подвалы остальных лучей разделены на небольшие сараи, где зимой жильцы хранили овощи и заготовки, а еще был огромный чердак, предназначенный для сушки белья. Вдалеке, напротив дома, стояли три преогромных сарая, разделенные изнутри на двухярусные отсеки, число которых соответствовало количеству комнат в доме. Внизу жильцы содержали небольшой скот – козы, овцы, кролики или куры, а верхний ярус был предназначен для зимнего хранения сена, а еще забивался всевозможным хламом. Чуть дальше, за сараями, находился пруд Копанец, как его называли, он был вырыт для гашения извести при строительстве дома…

Жилье наше – небольшая комнатка на 3 этаже, очень уютная, теплая, сухая и светлая. Обстановка очень даже простая. Одна общая (двуспальная) деревянная кровать с пуховой периной – наше с братом ложе. Перед кроватью плита (печная плита для приготовления пищи), за ней, около окна, стоит на полу огромный сундук с нашей одеждой, а напротив – мамина односпальная железная кровать, которая досталась нам на память от завхоза ФЗУ. Из окна видно две школы – начальную №2 и среднюю №3. За начальной школой, чуть подальше, виден детский дом-интернат, за ним большой сосновый бор. Правее проходит, так называемая, Болошинская дорога, которая ведет в город Порхов, в 25-ти километрах от нас.

Ребята нашего двора

Как я уже говорил – детей в нашем доме было много, а если точнее, то очень много. Всех нас объединяла общая зона проживания, все мы являлись соседями, учились в одних школах, ходили в одни детские сады, да и условия нашей жизни, в принципе, тоже мало чем отличались. И оттого, наверное, сама детская атмосфера в нашем дворе, на радость родителям, была спокойной, доброй и дружелюбной. Дети, объединенные в группы по возрасту и интересам, были предоставлены сами себе и спокойно ходили-бродили «по своим делам». Старшие заботливо заступались за младших и во всем им помогали, младшие равнялись на старших. Случались, конечно, ссоры и драки, а как же без этого в детстве, но, в конечном итоге, все всегда заканчивалось примирением – виновные просили прощения, обиженные прощали и обе стороны очень быстро забывали о недавнем споре. Каждый день по вечерам звучала дружная родительская перекличка – Сережа, домой! – Из луча напротив откликалось – Петя, домой! – А потом уже со всех сторон – Коля, Слава, Катя, Маша… домой! – Местные ребята очень приветливо и дружелюбно приняли нас с братом в свою компанию и, уже пару дней спустя, мы полностью освоились, подружились и перезнакомились со всеми, или почти со всеми! Поначалу мы с Витькой подружились и гуляли с нашими ровесниками, но мне, как непоседе, эта компания очень быстро наскучила и я прибился к ребятам постарше. Это были, в основном, уже школьники, ученики 1-2-го классов. Брат же, как скромный и послушный, продолжал водиться с «салажатами». Спустя какое-то время, по моей просьбе, Витька был принят в нашу команду и прощен за то, что дружил с малышами. Новое общество благотворно повлияло на брата – он стал более быстрым, решительным и храбрым, вот уж точно – с кем поведешься! Годы, прожитые в этом доме, оставили в моей памяти самые светлые воспоминания…

Были у пацанов нашего двора свои игры, свои принципы и правила… Было в нашем обиходе заветное слово «цекни», а применялось оно исключительно к продуктам питания. Например, выхожу я во двор с какой-нибудь едой в руках (чаще всего, это был кусок хлеба), а какой-нибудь Колька из нашей компании первым говорит мне «цекни». В этом случае я обязан первому, кто это сказал (в данном случае Колька), отдать половину своего нехитрого лакомства, а вторые и третьи просители, при этом, пролетали. Получалось, что-то вроде – кто не успел, тот пролетел или опоздал. Особенно часто заветное «цекни» звучало на наших пикниках. Случалось это в любое время года (кроме зимы), обязательно в хорошую погоду и, преимущественно, в каникулы, в выходные или праздничные дни. Мероприятие это называлось очень просто – поход.

Почти все жильцы нашего дома держали в своих сарайках мелкий скот и курей, а, соответственно, и доступ к различным продуктам питания имелся абсолютно у всех членов нашей команды. Существовала вполне справедливая поочередность в вопросе снабжения нашего похода. Курятникам (кому выпало добыть куриные яйца) поручалось принести по 2—3 (можно больше) яйца, другие брали на себя снабжение картофелем, остальные отвечали за доставку хлеба, соли и немного подсолнечного масла. Снабжение продуктами осуществлялось по «скользящему графику» и, практически, не обременяло никого из снабженцев: тот, кто в прошлый раз приносил яйца – в следующий раз приносит хлеб или картофель, и так по кругу. День похода, наряду с ответственными за продукты, определялся заранее, поэтому у каждого была возможность подготовиться – ребята припрятывали через день по яичку-другому, отрезали по лишнему кусочку хлеба через день-другой, а с картошкой и остальным было и того проще. Самое главное в этом мероприятии – умыкнуть незаметно от родителей на какое-то время ключи от сарайки, но и это было по плечу, отработано и закреплено на практике! Просто идеальная схема снабжения мальчишеских мероприятий – и по семейному бюджету не бьет, и радость детям доставляет! Вот уж точно – и овцы целы и волки сыты! Спасибо старшеклассникам – опыт свой нам передали, могут гордиться подрастающим поколением! Мы с братом являлись постоянными хлебными снабженцами – не было у нас пока сарайки со скотиной, но зато свои 3/4буханки поставляли бесперебойно. Упреков и претензий к нам никогда не было, пацаны у нас отличные и понятливые. В назначенный день, с небольшими котомками, большая дружная компания выдвигалась в лесополосу, за Копанец, примерно, в километре от дома. Настоящий поход и превосходный отдых на природе! Разжигали костер, пели пионерские и хулиганские песни (запевалой, конечно же, был я), рассказывали смешилки и страшилки. Запекали картофель на углях и яйца в золе, хлеб на палочках на огне, а затем все это ели с солью и подсолнечным маслом, получался настоящий пир! Самым изысканным деликатесом считался черный хлеб, политый подсолнечным маслом и посыпанный солью. Домой возвращались поздно вечером с чумазыми лицами, пропахшие дымом от костра, уставшие, сытые и очень довольные. Примерный день следующего похода был уже намечен, снабжение распределено тоже…

В плохую дождливую или снежную погоду, когда игры на улице были невозможны, мы собирались в каком-нибудь сарае или, что чаще всего, в подвале нашего дома. Это мероприятие походило на проведение какого-то тайного ритуала. В центре небольшого помещения закреплялась и зажигалась большая хозяйственная свеча, а участники тайного собрания рассаживались по кругу. Лавками служили доски, разложенные на опоры – деревянные ящики, пустые бочки, старые стулья или табуреты. Наступала волнующая тишина и начиналось время господства его величества Разговора. Каждый, кто желал, по очереди брал слово и рассказывал собравшейся аудитории страшные, веселые, правдивые, полуправдивые или просто придуманные на ходу истории. Самым лучшим и самым изобильным для рассказов временем года была осень, когда все ребята возвращались из отпусков и пионерских лагерей и привозили с собой целый багаж различных историй.

Если рассказчику не верили, ему предлагали – Побожись! Это служило, своего рода, предупреждением о том, что за свои слова придется отвечать, а наказание, в случае обмана, назначалось не из приятных. Если звучала правда, рассказчик большим пальцем щелкал по зубам, а указательным проводил поперек горла. Это означало – если вру, то бейте по зубам и по горлу и служило весомым аргументом для веры. Но, если все-таки обман обнаруживался – наказание немедленно приводилось в исполнение.

Если в компании кто-то портил воздух (пукал) – ему били «чичиру», что-то вроде подзатыльника, но намного больнее. Отказавшийся участвовать в этой «экзекуции», получал чичиру тоже.

Весной и летом играли в «перебивочку», игра на деньги, но очень простая. Вначале оговаривалась ставка – сумма с каждого игрока на кон. Использовались строго металлические монеты, сумма ставки обычно не превышала 10—15 копеек. На земле чертилась линия, в центре которой друг на друга столбиком и «решкой» вверх ставились все монеты, это и был кон. С условленного расстояния в кон кидалась бита, которой служила толстая шайба определенного диаметра или, что реже, гайка похожего размера. Биту кидали по очереди все участники игры. Право первого удара доставалось тому, чья бита при броске пересечет черту и приземлится максимально ближе к кону. У кого был недолет – называли слепым, кто попадал в кон (случалось редко) – выигрывал и забирал все деньги. Основная задача – ударом биты по кону перевернуть как можно больше монет на «орла», эти монеты и считались выигранными. При неудаче ход переходил к следующему участнику. Редко обходилось без спора, иногда доходило до драки, но интерес к этой игре всегда подогревался возможностью разбогатеть.

Не менее популярной была игра на деньги в «стеночку», правила тоже очень простые. На договоренном расстоянии от стены любого дома или иного строения (обычно, около полуметра), на землю клали монету определенного достоинства. Ребром о стену ударяли такого же достоинства монету, которая, отскочив от стены, должна была коснуться монеты на земле. У кого это получалось – тот выиграл. Некоторые ребята становились просто асами – так четко рассчитывали место и силу удара монеты о стену, что почти никогда не проигрывали.

Очень живой и веселой была игра в «чирик». Для начала изготавливали сам чирик и колушку. Чирик – это фрагмент деревянного бруса небольшого квадратного сечения (в основном, 3 на 3 см) общей длиной, примерно, 8—10 см с заостренными с обеих сторон гранями на краях. На каждой грани делались надрезы по числу сторон – от 1 до 4, во время игры эти надрезы являлись набранными очками. К чирику нужна была колушка – обычная доска от деревянной тары, длиной, примерно, 35—40 см, которая полностью обрабатывалась наждачной бумагой во избежание заноз на руках. С одной стороны доски, для удобства в игре, вырезалась рукоятка, после чего общий вид колушки напоминал огромный деревянный нож с тупым лезвием. Как обычно, правила игры в чирик очень простые. С помощью жребия на спичках или монеты устанавливалась очередность участников игры, а на земле чертился квадрат определенного размера. Чирик помещался внутрь квадрата, а колушкой наносился удар по острой грани с любого края. Чирик вертелся в воздухе, при падении на землю показывал набранные очки и не должен был покидать границ квадрата. В случае «нарушения» зоны квадрата, ход переходил к следующему игроку. Обычно, играли до 30 очков, можно и больше, а победителем выходил тот, кто первым набирал нужное количество очков.

Дворовых игр было так много, что перечислить их не представляется возможным. Играли в лапту, в чихарду, в белки-собачки, в чурни. Девчонки дружно скакали в классики, играли в дочки-матери и т. п. Очень увлекательными были различные игры с мячом – в футбол, в картошку, в набивочку. Но, игры с мячом предназначались для более старших поколений, нам редко доводилось в них участвовать. Мяч считался дорогим приобретением, был большой редкостью и берегли его, как зеницу ока. На покупку мяча скидывались несколько семей, и только кто-то из взрослых, кому удавалось побывать в областном центре, мог привезти эту «волшебную» игрушку.

Значительная часть этих дворовых игр, с учетом небольшой разницы в названиях и правилах, перекочевала и в мое детство. Наше поколение, как и поколение наших родителей, росло и развивалось, если выразиться современным языком, в режиме «офлайн». Естественная среда обитания, естественное общение друг с другом, совместное планирование в ходе проведения каких-либо игр и мероприятий, совместная радость по достижении результата оказывали очень благотворное влияние на становление личности и характера подростков. Дети росли здоровыми и выносливыми, а уличные игры способствовали развитию моторики, реакции, смекалки, мышления, целеустремленности, настойчивости – все эти качества, как правило, очень востребованы в дальнейшей самостоятельной жизни…

Летом очень часто ходили в лес и играли в шишки, которые кидали по мишеням или друг в друга. Нарезали ветки черемухи и устраивали настоящие сражения на шпагах. Иногда устраивали настоящие «войсковые» баталии, боевые действия проходили между сараев, вокруг пруда Копанец, или вдоль каких-нибудь бесконечных заборов. Домой возвращались затемно, очень уставшими, да еще и очень грязными, но разве может сравниться гордое чувство победителя с какой-то там родительской руганью!.. Бабушки вот только головами качали – Войну накличите своими сражениями…

А еще летом, большой дружной компанией ходили на речку Полонку в пяти километрах от нашего дома. Ходили основательно, на целый день, с «легальными» припасами еды из дома. Иногда картофель варили в мундире на костре, иногда, что проще, запекали на углях, в золе запекали куриные яйца, жарили хлеб на огне, на палочках. Купались до посинения и лязга зубов, согревались тут же, у костра, а, выжатые после купания трусы, досыхали прямо на теле, во время обратного пути домой.

Веселое и беззаботное было время, самые лучшие воспоминания и впечатления!..

Болезнь мамы. Дед Яков Яковлевич

В середине лета 1936 года, неожиданно и очень серьезно заболела наша мама. Она сильно перетрудилась на основной работе – мыла нескончаемые коридоры и классы холодной водой, да еще и босиком (!). В свободное время тоже не сидела на месте, вместо отдыха всегда была занята дополнительным заработком – что-то вязала или шила. Приступ болезни спровоцировал один страшный ночной случай.

Этажом ниже, как раз под нами, муж ночью пришел с работы раньше времени и застал свою жену с любовником. Испуганный приятель жены в одних трусах сиганул со второго этажа и пустился наутек, а ревнивый и оскорбленный муж схватил охотничье ружье и начал палить ему вслед. В это время мы с братом мирно спали крепким и здоровым сном и не успели ничего понять. А вот мама, обладавшая более чутким сном, от испуга вскочила с кровати и упала в обморок. Когда мама пришла в себя, она не смогла самостоятельно подняться, не чувствовала ни рук, ни ног. С большим трудом мы с Витькой положили маму на кровать и позвали соседку тетю Надю Новикову. К тому времени уже весь дом стоял на ушах, женские голоса, подобно жужжанию пчел, наполнили все три этажа. Всего выстрелов было два, что соответствовало количеству стволов в охотничьем ружье. Оба выстрела не попали в цель и все закончилось приездом милиции. В последствии сосед получил условный срок с конфискацией ружья, казанову исключили из партии и сняли с руководящей должности, а главная виновница происшествия переехала в другое место…