Полная версия:

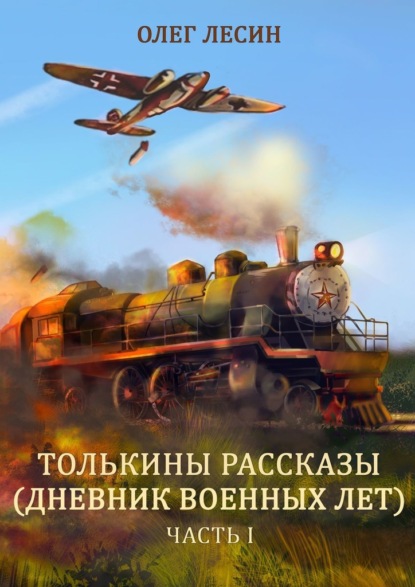

Толькины рассказы (дневник военных лет). Часть 1

Толькины рассказы (дневник военных лет)

Часть 1

Олег Лесин

Памяти моих родителей

и всем детям военных лет посвящается…

© Олег Лесин, 2025

ISBN 978-5-0068-0666-5 (т. 1)

ISBN 978-5-0068-0667-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ПРЕДИСЛОВИЕ

В основу этого произведения вошли дневниковые записи моего отца, Ермолаева Арнольда Михайловича, 1929 года рождения. На момент начала Великой Отечественной войны ему было, полных, 12 лет. Русский по паспорту и воспитанию, имевший латышские корни и не знавший ни единого слова на латышском, рожденный в России и владеющий только родным русским языком, Арнольд c самого раннего детства стеснялся своего имени…

А происхождением своего непривычного для русского слуха имени Арнольд был обязан своим родителям. В «интернациональной» семье, где отец русский, а мать латышка, существовала супружеская договоренность – давать детям имена, присущие своим национальностям. Всего детей было двое. Старшему досталось русское имя Виктор, ну а младшему, согласно договоренности – Арнольд. В последствии сложное имя Арнольд очень быстро превратилось в более простое – Анатолий, так и прослужившее моему отцу до конца дней. Об Арнольде напоминали лишь метрические записи в паспортах, у Анатолия – в графе «имя», а у его детей – в графе «отчество».

Дословно цитирую слова отца: «от автора: Весь этот дневник я начал переписывать 20 ноября 1947 года с черновиков. В свободное время писал урывками по немного, бывали и свободные дни, в которые переписывал по многу. Но все же, много трудов и времени пришлось потратить, чтобы кончить 30 июня 1948 года. Читателю, как и многим другим не интересны мои записи, но, лично для меня, эта книга представляет огромный интерес…» Неправ ты, мой дорогой родитель! Даже теперь, на пороге уже 80-летия Победы (!), актуальность темы Великой Отечественной войны в нашей стране находится на очень высоком уровне (уверен – ты был бы этому рад!), и свидетельствует об этом повышенный зрительский и читательский спрос. А от меня тебе – огромная благодарность за эту реликвию, которая совершенно неожиданно оказалась в моих руках после продажи старенькой родительской (вашей с мамой) «хрущевки». Благодаря тебе, я имею возможность поделиться этими записями со своим читателем и предоставить ему возможность побывать в твоей эпохе…

Не менее благодарна тебе и твоя старшая правнучка, моя внучка, которая с радостью носит имя моей мамы и твоей супруги – Анастасия. В школьные годы Настя участвовала во Всероссийском конкурсе лучших сочинений на тему о Великой Отечественной войне. В своей работе она использовала материалы твоих дневниковых записей, в результате заняла первое место по Ярославской области и стала вторым призером по Российской Федерации, была награждена грамотами и ценными подарками.

Дневник назван «МОЯ ЖИЗНЬ» и представляет собой две старинные общие тетради в линейку. Между линиями – две строчки красивого мелко-бисерного и хорошо читаемого почерка. Бумага очень грубая, с мелкими вкраплениями древесной стружки. Обложки сделаны из толстого картона, поэтому общий вид исписанной тетради напоминает, скорее, рукописную книгу в твердом переплете. На тетрадях отсутствует информация о дате изготовления и о количестве листов. Отец сам нумеровал страницы – по 212 в каждой, общий объем дневника – примерно, 1,8 тетради. Единственная информация – слегка кривая наклейка на лицевой стороне обложки с надписью: ОБЩАЯ ТЕТРАДЬ и мелкий шрифт в самом низу: тип.11-Ленинград. Арт. 2183. Изготовлено по заказу Ленбазы Главособунивермага.

Читателю предоставлена возможность оказаться в трудном довоенном детстве автора этих дневниковых записей, затем взглянуть глазами подростка на внутреннюю обстановку в жившей под лозунгом «Все для фронта, все для Победы!» стране. Строгая карточная система снабжения, дефицит продуктов питания, задержка выдачи заработной платы, вырвавшиеся на свободу спекуляция и криминал – все это, помноженное на тревожные вести с фронта и гибель родных и близких, в итоге, обернулось для нашей страны единым общенародным горем и поразило ее на долгие годы. Эвакуация за линию фронта, налеты вражеской авиации, сигналы воздушной тревоги, бомбардировки стратегических объектов и предприятий. Раннее взросление, ответственность и забота о семье, тяжелый труд на оборонном предприятии, выбор и принятие важных решений, духовный поиск и самостоятельное изучение жизни. На общем фоне всех событий – фронтовые сводки от советского информбюро и четкий звонкий голос легендарного диктора Левитана. Об этом, и о многом другом повествует данное произведение… Желаю приятного прочтения. Всех вам благ…

Олег Лесин, июнь 2025 г.⠀⠀⠀⠀⠀

.Курсивный текст в книге – от автора.

МОЯ ЖИЗНЬ. ЧАСТЬ 1

Вступление

Привожу цитату из дневниковых записей. «Моя жизнь… В этом маленьком заголовке нет ничего необычного. Просто хочу предупредить моего будущего читателя, в руках которого окажется мой дневник, о том, что здесь написана только правда.

Этот дневник открывает всю мою жизнь от рождения. Читатель может отнести меня к той или иной среде и по- своему оценить мой труд. Хорошо это или плохо – решать не мне. Лично я ни о чем не сожалею. Я просто хочу описать свою жизнь в свое время и показать читателю как живет, работает, чем дышит простой советский человек, жизнь которого незаметна, как и прочих…

Небольшие фрагменты из биографии моих родителей записаны со слов моей мамы, которая, к сожалению, помнила не так уж и много.

Начал вести дневник после эвакуации, в Ярославле, осенью 1941 года. Ввиду нехватки бумаги, вырывал листы из школьных тетрадей, за что хорошенько доставалось от мамы, которая и слышать ничего не хотела о ведении какого то дневника. Но я, потихоньку, продолжал делать свое дело, пронумеровывал листки и аккуратно складывал их в свой тайник, чтобы мать не нашла. К 1947 году записей на листках скопилось так много, что я решил переписать их в одно целое. Получилось две общих тетради, да и с бумагой, к тому времени, стало полегче. Записи мало изменились и вошли в дневник в нужном для меня порядке».

Родители

Отец

Отец мой, Ермолаев Михаил Дмитриевич, родился в 1892 году на зимнего Николу (19 декабря) перед Рождеством, в семье Ермолаева Дмитрия (к сожалению, мама не знала его отчества и года рождения) в деревне Заболотье Новоржевского уезда Санкт-Петербургской губернии (Ленинградская область). Дмитрий считался середняком, в его семье, кроме Михаила, было еще трое детей – старший сын Петр, дочь Дуня и младший сын Леонид. Здесь и провел свое детство и юность мой отец Михаил. Здесь он учился в церковно-приходской школе, работал, помогая отцу вести хозяйство, до начала империалистической (Первой мировой, 1914 г.) войны.

Сразу же после начала войны Михаил был мобилизован в Царскую армию, воевал на немецком фронте. В 1916 году, на территории Польши, был ранен в бедро и попал в немецкий плен. Несколько раз пытался бежать из плена, но из-за больной ноги не мог далеко уйти. Его ловили и жестоко наказывали – избивали, лишали воды и пищи на несколько дней, сажали в карцер. Годы плена Михаил вспоминал крайне неохотно, а немцев и поляков, если мягко выражаясь, называл одним словом – нелюди. (Эта аналогия повторилась и в следующую мировую 1941—1945, не так ли?)

Только спустя два года, в 1918 году, убив часового, Михаилу удалось бежать и перейти границу. Встретила Михаила совсем другая страна, да и патруль оказался не царским, а красноармейским. Таким образом, Михаил оказался в Красной армии, принял сторону революции, а затем вступил в члены ВКПб. В гражданскую войну отец воевал с немцами и белогвардейцами.

В 1920 году, по линии партии, отец был направлен в Псковскую губернию, где был назначен горсоветом старшим по налогу с единоличников (скорее всего, заведовал продразверсткой). Должность была очень опасной, многие отряды обстреливались и доходило до гибели исполнителей. Отцу, тоже, досталась кулацкая пуля во время осмотра ржаного поля, ранение оказалось легким, но плечо потом долго болело. Стрелявший кулак был строго наказан – арест, опись имущества и ссылка всей семьи…

Вправе ли я осуждать своего деда? Cтрогая партийная дисциплина не предусматривала самоотвод, раз назначен – значит должен справляться, иди и работай! Городское население в то время испытывало страшный голод, хлеб был только в деревне. На добровольную сдачу, как оказалось, рассчитывать не приходилось. Скорее всего, правительство вынуждено было пойти на крайние меры по изъятию хлеба у сельского населения. Как бы там ни было – не нам судить наших предков, время само все расставит, если уже не расставило, по своим местам…

После ранения горсовет назначил отца начальником железнодорожного депо и председателем местной производственной артели (о продукте производства информация отсутствует). Затем отца ждало повышение – он был назначен первым секретарем уездного (районного) отдела ВКПб и избран депутатом от Псковской губернии (области). На этом посту он и проработал до своей скоропостижной смерти… В брак с моей мамой он вступил в возрасте 30 лет в 1922 году.

Мать

Моя мама родилась в Латвии, в мае 1891 года, в местечке Кемерни, в окрестностях города Риги, в семье рабочего Крумина Якова Яковлевича. Мой дед, Яков Яковлевич, родился здесь же в 1862 году, а моя бабушка (имя нигде не упоминается), супруга деда, родилась в 1872 году в городе Рига. Семья состояла из десяти человек – отец, мать, дочери Ольга, Наталия, Альма {моя мама}, сын Кришьян, дочь Эльмира, сын Эдвард, дочь Павлина и сын Альфред.

К слову сказать, местечко Кемерни в окрестностях Риги, как в то время, так и в наши дни, считается немецким поселением. Именно этот факт и делает спорным вопрос о национальности моих предков по бабушке Альме – немцы или латыши? Да и само имя и отчество отца Альмы – Яков Яковлевич наводит на размышления о присутствии в его родословной еврейских корней. В дальнейших записях, к сожалению, о национальности моих предков нигде не упоминается…

Все свое детство мама провела, исключительно, в людях, где работала и жила. Нянчила барских детей, пасла барскую скотину, готовила еду для работников и чинила их одежду. Оплатой ее труда служило питание и койкоместо.

В 1908 году семья Якова переехала в Псковскую губернию, где Альма выучилась на кондитера (было ли это ремесленное училище или иное учебное заведение – не уточняется). Мама стала хорошим и уважаемым специалистом, проработала по специальности порядка четырех лет, до самого начала империалистической (1-й мировой, 1914 года) войны. Во время империалистической войны семья Якова оказалась на оккупированной территории, а маму мобилизовали поваром в немецкий госпиталь. Она вспоминала, как ей приходилось изображать дуру, косить глаза и кривить рот, лишь бы не казаться привлекательной для немецких солдат, а доступ к продуктам питания служил небольшой поддержкой для всей семьи.

Однажды, добавив сонный порошок в самогон и хорошенько «угостив» немцев, Альме удалось бежать и перейти линию фронта. Таким образом, она оказалась в Царской армии, где ей поручено было выполнять уже привычную работу – повар в русском госпитале.

После революции 1917 года мама оказалась в Красной армии и до 1921 года проработала вольнонаемной по той же специальности. В 1921 году мама вернулась к своей семье в Псковскую область.

В 1922 году, в возрасте 31 года, моя мама вышла замуж за моего отца. В результате совместной жизни, 3 августа 1926 года родился мой старший брат Виктор, а 4 апреля 1929 года родился младший сын Арнольд, то есть я.

Весной 1929 года мой отец, как первый секретарь уездного ВКПб и депутат Псковского губернского Совета, уехал с докладом в Москву. В Москве, после доклада, ему стало плохо и спустя неделю он умер в московской больнице от сердечной недостаточности и болезни печени. Видимо, сказались годы плена и утомительная работа. Около двух недель этапировали тело из Москвы. Хоронили в закрытом гробу, по причине состояния тела. Мне в этот день исполнилось двадцать пять дней от роду…

На тот момент наша семья порядка трех лет прожила в комнате, выделенной моему отцу от железной дороги. Мама, имея грудного ребенка (меня) на руках, нигде не работала. С детьми занималась няня, девчонка лет пятнадцати, а вот все хозяйство (корова, овцы, куры, готовка, стирка и т. п.) – все лежало полностью на маминых плечах. Я часто вспоминал и думал – каково было маме, потерявшей мужа и оставшейся с двумя маленькими пацанами на руках? Откуда она брала силы, оказавшись в таком положении? Осенью того же года умер мой дед Дмитрий…

Вскоре очень остро встал вопрос об освобождении нашей ведомственной жилплощади, и мама решилась переехать к сестре (имя не указано), в город Дно Ленинградской области. Продав оставшиеся после мужа пожитки, сдав всю скотину за копейки в близлежащий колхоз, мы втроем приехали в город Дно. Но здесь нас уже поджидало новое несчастье…

Странно звучит – не так ли? Первый секретарь райкома партии, областной депутат, лицо, напрямую связанное с первыми лицами центрального аппарата, живет со своей семьей в ведомственной коммуналке… С ведомственным жильем, как раз, все понятно – такое практиковалось даже во времена развитого социализма. Дело в том, что в то время жилой фонд принадлежал градообразующим предприятиям, в данном случае – это железная дорога. Предприятие, заинтересованное в каком-либо сотруднике, предоставляло ему жилплощадь на время работы на данном предприятии. В случае расторжения трудового договора по какой-либо причине, связанной с увольнением, этот сотрудник был обязан освободить предоставленную ему жилплощадь.

Почему же мой дед не воспользовался своим служебным положением и не позаботился о благополучии своей семьи? Истинный ответ теперь уже не получить. Возможно, не успел или откладывал этот вопрос на потом. Но, на мой взгляд, ответ находится в самом менталитете высоких чиновников тех лет. Выходцы из народа, закаленные в боях 1 мировой и гражданской, строители первого в мире социалистического государства рабочих и крестьян, свято верили в свой успех и были преданы своему делу. Наверное, в то время как никогда был актуален лозунг «Народ и партия – едины!» Не до себя им было, дело партии и задачи государства ставили на первое место. Были, конечно, и хапуги, и карьеристы, которых при любой власти всегда предостаточно, но именно то поколение первопроходцев своим самоотверженным трудом заложило мощный фундамент для строительства второй экономики мира…

Так уж повелось в этом мире, что любая идея, возможно, даже сильная и правильная, очень долго не живет, рано или поздно она подвергается забвению, а вспоминают о ней лишь критики последующих поколений. Не стал исключением и коммунизм. Вспомнилась шутка 1980-х годов… – Чем отличаются комсомольцы двадцатых от комсомольцев восьмидесятых? – Комсомольцам двадцатых было все по плечу, а комсомольцам восьмидесятых – все по… фигу!» Вполне исчерпывающе, не так ли? И все же, это великое поколение энтузиастов, безусловно, имеет полное право на наше уважение и нашу благодарность!

Буквально за день до нашего приезда сестра мамы попала под поезд и погибла. Схоронив кое-как сестру, мама долгое время в надежде хоть как-то устроиться, обивала пороги различных предприятий и государственных учреждений – горсовета и исполкома. Нам тогда приходилось ночевать на вокзале, устраивались, на сутки-двое, в дом колхозника (городская гостиница типа общежития, предназначенная для командированных из сельской местности), несколько раз выпрашивали угол на одну ночь на почте-телеграфе. Основной проблемой было то, что мы не были прикреплены к этому району (в советское время прописка, сейчас – регистрация). И все-таки, учитывая заслуги нашего отца, местные власти пошли нам навстречу. Сначала мама получила временную работу на стройке помощником каменщика, затем временно работала в артели кожсельхоза, и только в 1933 году (после четырех лет скитания!) получила постоянную работу уборщицей в фабрично-заводском училище (ФЗУ).

Жить нас направили подселенцами к одной неблагополучной семье. Здесь мы прожили около года, занимали отгороженный занавеской угол. Наши соседи – «каретная» супружеская пара пожилого, уже, возраста, вели разгульный образ жизни и имели прозвище «Шнячихи», благодаря своей хозяйке. Вечно пьяные муж и жена постоянно о чем-то спорили, что-то выясняли, а их трое детей постоянно находились в местах заключения и за год совместного проживания мы никого из них ни разу не видели. Сама Шнячиха была неравнодушна к мужскому полу, а ревнивый муж, сапожник по профессии, страшно ревновал ее к столбам, деревьям и друзьям и воспитывал ее всеми доступными средствами. К нам, как к соседям, они относились вполне дружелюбно, иногда баловали нас с братом пряниками или конфетами. Если не в сильном подпитии, то ругаться уходили на кухню, но к вечеру, когда градус накала страстей повышался, никого уже не стеснялись. Как-то днем мы с братом были дома одни и собирались гулять на улицу. Витька первым вышел из дома, а я, по-видимому, запутался в своей одежде и остался в комнате один. В комнату вбежала перепуганная Шнячиха и попыталась спрятаться под стол. За ней следом влетел сапожник с охотничьим ружьем в руках, грохнул выстрел. Я очень испугался и забился под свою раскладушку. Слава Богу, никто не пострадал, только дырка в стене осталась, а соседи вызвали милицию. Из-за этого испуга я стал, иногда, очень сильно заикаться, а пьяному сапожнику дали пятнадцать суток и отобрали ружье. Вскоре, эту разгульную пару вообще выслали на 101-й километр (административное наказание советских времен, применяемое к «неблагонадежным» городским жителям (как правило, с уголовным прошлым), означало, на деле, принудительное переселение пьяниц и дебоширов в глухую сельскую местность с целью «очищения» городского населения от подобных элементов), и больше их никто никогда не видел. Прошел слух, что их убили в пьяной драке, где-то на пути к новому месту жительства. Вся наша коммунальная квартира вздохнула с облегчением…

После этого случая, нас приютила благочестивая семья Романовых, они же и помогли маме выхлопотать отдельное жилье. У Романовых мы прожили год, а затем руководство училища разрешило нам временно пожить в коридоре на маминой работе.

Мама с малых лет была приучена к физическому труду, многое умела и любое дело в ее руках ладилось и спорилось. Каждый день она намывала 24 кабинета и нескончаемые коридоры трехэтажного ФЗУ. Выполняла она эту работу босиком (!), потому, что не имела резиновой обуви, а повседневную нужно было беречь. Впоследствии это отразилось на ее здоровье, о котором она вообще не думала, а жила лишь одной целью – накормить и одеть двух маленьких сыновей. А еще мама брала дополнительную работу на дом – заказы на пошив и вязание любой одежды, веяла и пряла овечью шерсть (ручная работа по выделке овечьей шерсти и получения из нее шерстяной нити для вязания). Я постоянно был на попечении брата, но зато у мамы была возможность заработать лишнюю, столь необходимую для нас денежку. На работе мама всегда была в почете, ей доверяли любое дело, награждали почетными грамотами и денежными премиями.

Основная зарплата мамы – 115 рублей в месяц. Нетрудно представить уровень нашей жизни, если учесть, что эти деньги тратились и на питание, и на одежду и обувь, и на учебу брату. Валенок у нас никогда не было, летом бегали босиком, а зимой – чулки и простые бурки с калошами. Не было у нас и лыж с коньками, но кататься и на лыжах, и на коньках доводилось – ребята во дворе были хорошими друзьями и иногда давали нам свой инвентарь…

Детство

Детский сад

Мне очень хорошо запомнился первый день в детском саде. Жили мы тогда у Шнячихи. Мама пришла с работы уставшая и голодная, но добрый и ласковый огонек в глазах говорил об очень хорошем настроении. После ужина мама взяла меня на руки и сказала – Ну, сынок, завтра пойдешь в детский сад! Я не понимал значения этих слов и спросил – А что такое этот детский сад? – А там такие же ребята, как и ты, там хорошо кормят и очень много игрушек! – С детским любопытством я задавал еще множество разных вопросов, мама охотно отвечала до тех пор, пока я не заснул у нее на коленях.

Всю ночь мне снился большой дом, в котором много детей, все они веселые, бегают и играют. Я тоже взял во сне какую-то игрушку и бережно зажал ее в своем кулачке. Проснувшись утром, я с удивлением обнаружил, что никакой игрушки у меня нет. Я долго искал свою игрушку под подушкой, под одеялом и под кроватью. Мама с удивлением смотрела на своего трехлетнего сына и не понимала его поведение. Когда догадалась в чем дело, она сказала – Значит эта игрушка ждет тебя в садике, а теперь давай собираться, нам скоро нужно выходить. Из дома мы вышли около 9 часов утра. Щурясь от солнца, я старался идти вровень с мамой, но это у меня не получалось. Заметив это, мама замедлила свой шаг, и мы пошли в ногу. Шли молча, мама иногда тяжело вздыхала, а я думал о большом доме, где много ребят и о своей будущей игрушке. Прошли бульвар, поднялись на деревянный мост, раскинувшийся над железнодорожными путями. Я впервые в жизни оказался на такой высоте, весь город виден как на ладони, а внизу, в клубах белого паровозного дыма, пассажирский поезд. Слева железнодорожная станция, чуть подальше виден черный дым из труб железнодорожного депо, прямо под нами тот самый бульвар, только маленький и деревья в нем очень низкие. Спустились с моста, повернули направо и пошли по очень прямой, как свечка, улице, слегка ускорили шаг. Затем был поворот налево и через некоторое время мы вошли в поселок, в середине которого стоял очень большой двухэтажный дом, окруженный новеньким забором.

– Ну, вот и пришли – сказала мама и сжала мою руку покрепче. Минуя калитку, мы оказались внутри дома, зашли в какую-то комнату, где нас очень хорошо встретили. Какая-то тетя в очках и в белом халате, с палочкой в руках, велела мне раздеться. Потом она слушала меня через палочку спереди и сзади, заставила меня открыть рот и сказать «А». Мне стало неловко, но я подчинился и с недоумением посмотрел на маму. – Не бойся, сынок, это же доктор, тетя просто тебя осмотрит. – Мама еще долго разговаривала с очкастой тетей, а меня, тем временем, взяла за руку пожилая тетя и куда-то повела. Я испугался – куда меня ведут, а вдруг я больше никогда не увижу свою маму? Тетя поняла мое смятение и пояснила – Мы идем в столовую на завтрак, а мама и доктор идут за нами, не бойся! Убедившись в правоте ее слов, я набрался смелости и уверенно шагнул вперед…

Столовая оказалась большой и светлой. За множеством столиков, расставленных посредине, сидели дети с ложками в руках. Важно усевшись на маленький стульчик, я ощутил себя частью этого первого в моей жизни коллектива и уверенно взял в руки ложку. За столом нас было человек восемь, я внимательно разглядел несколько девчонок и мальчишек, затем посмотрел на тарелки, которые нам приносили. Ребята дружно звякали ложками, а я смотрел, не отрываясь, на тарелку с молочным супом, в котором плавала желтоватая пенка. На второе было картофельное пюре с котлетой, на третье сладкий компот из сушеных яблок и винограда (вероятно, речь идет о изюме). Поначалу я боялся кушать, но под увлекательный рассказ воспитателя о происхождении молока и мяса, картофеля, яблок и винограда, содержимое всей моей посуды незаметно оказалось в моем животе.

Стоит ли говорить, что за всю мою короткую жизнь для меня это был первый полноценный, вкусный и питательный обед! Дома мы питались гораздо скромнее, в основном это были овощные супы, оладьи и травяной чай. В общем, детский сад мне очень понравился, я довольно быстро забыл о маме и брате и с нетерпением ожидал чего-то нового и интересного.

После тихого часа был полдник – булка с молоком, затем нас ожидала игровая комната. Чего там только не было! И машинки, и куклы-пупсики, и какие-то тряпочные зверушки, и еще что-то. Я здесь очень быстро освоился и уже спустя неделю, обзавелся новыми друзьями. Лучшим другом был Володя, мы стояли друг за друга горой и дружили с двумя девочками – Люсей Ивановой и Клавой Кузьминой. Никак не могли поделить их между собой, по этой причине иногда спорили, но по-дружески…