Полная версия:

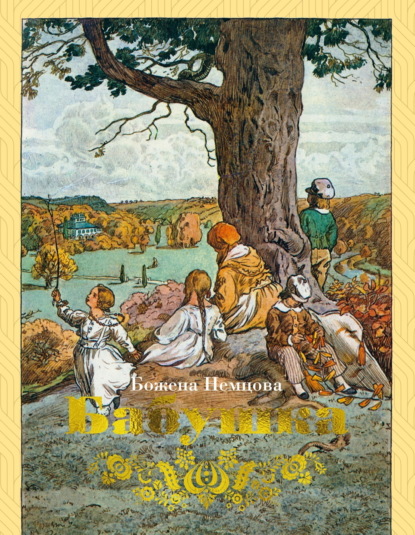

Бабушка

Каламбур построен на слове «звол», означающее деревню.

11

Корец – старая мера зерна и меда, равная примерно 93 литрам.

12

Крамолна – деревушка всего из нескольких домов, не имеющая права на старосту.

13

Щипец – верхняя часть стены, ограниченная двумя скатами крыши.

14

Чечётка – небольшая птица семейства вьюрковых.

15

Ворша – уменьшительное имя от имени Урсула (Воршила).

16

Стоять на тяге – способ охоты на пернатую дичь, в основном на вальдшнепов.

17

Снежка – самая высокая гора Крконош. Высота вершины 1603 м.

18

Горный дух владеет прекрасным садом, полным самых редких и необычных растений. Но для простых смертных сад не существует, они видят на его месте камни и песок. Если человек и попадает в этот волшебный сад, то только по желанию хозяина, который может зло подшутить над своим гостем или, напротив, щедро его наградить.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов