Полная версия:

Бабушка

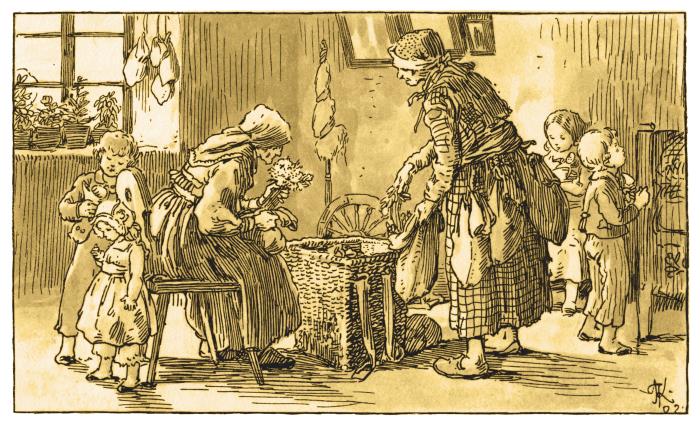

Травница каждый год приносила одни и те же коренья и одни и те же сказки, но детям они всякий раз были в новинку, и они травницу очень ждали. Как только на лугу расцветали первые безвременники, малыши сразу восклицали:

– Скоро придет тетечка с гор!

Если же она почему-то запаздывала, бабушка начинала волноваться:

– Не случилось ли чего с нашей травницей? Не заболела ли она, часом? Не умерла ли, не приведи Господь?

И разговоры о травнице не стихали до тех пор, пока она не появлялась во дворе со своей большой корзиной.

Иногда бабушка уходила с детьми довольно далеко, например к дому лесничего или к мельнице, а то и в самый лес, где распевали птицы, а под деревьями ожидали путников мягкие подушки изо мха. В лесу росло множество цветов: душистые ландыши, примулы, перелески, зорьки… и прекрасные кудреватые лилии. Эти последние приносила бабушке с детишками Викторка, когда видела, что они вяжут букеты. Викторка всегда была бледная, с горящими, точно угли, глазами; ее черные волосы не знавали гребня, а платье было изорвано. И она никогда не произносила ни словечка. На лесной опушке высился могучий дуб, и Викторка часами стояла под ним, глядя вниз, на реку. В сумерках она спускалась к плотине, садилась там на замшелый пень, смотрела на воду и пела до тех пор, пока не сгущалась тьма.

– Бабушка, – спрашивали дети, – почему Викторка никогда, даже по воскресеньям, не носит красивую одежду? И почему она всегда молчит?

– Потому что она безумная.

– А что это значит, бабушка, – безумная? – не отставали дети.

– Ну, это значит, что у нее повредился разум.

– И как же Викторка живет с таким разумом?

– Она ни с кем не разговаривает, ходит в лохмотьях и круглый год живет в лесной пещере.

– Даже ночью? – уточнял Вилимек.

– Даже ночью; вы же слышите, как она поет до темноты у плотины… а потом идет спать в лес.

– И она не боится ни блуждающих огоньков, ни водяного? – удивлялись ребятишки.

– Батюшка же говорил, что водяных не бывает! – вмешивалась Барунка.

Летом Викторка попрошайничала редко, но зимой все-таки приходила – черная, как ворона, – чтобы постучать в дверь или в окошко и молча протянуть руку. Получив кусок хлеба или еще какую еду, она так же безмолвно исчезала. Дети, заметив на смерзшемся снегу ее кровавые следы, бежали за ней, крича:

– Викторка, ступай к нам, матушка даст тебе башмаки, останься у нас!

Но Викторка, не оглядываясь, спешила к лесу.

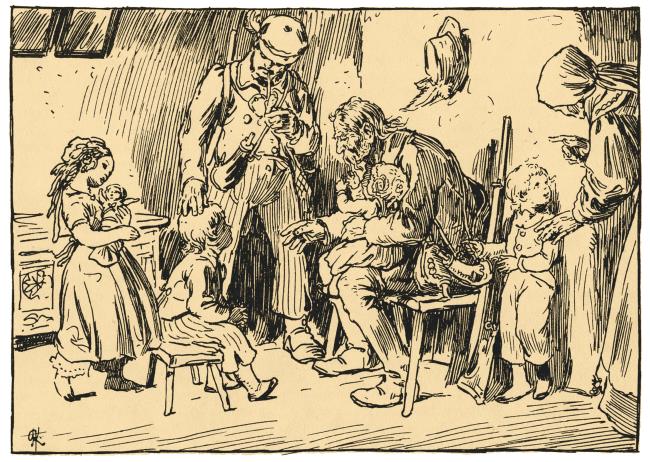

Летними погожими вечерами, когда на ясном небе сияли яркие звезды, бабушка садилась во дворе под липу. Пока Аделка была совсем мала, бабушка брала ее к себе на колени, а Барунка и мальчики обступали старушку, вставая так, чтобы видеть ее лицо. Да и как иначе? Когда она принималась рассказывать, дети глаз с нее не сводили, боясь упустить хоть слово.

Бабушка рассказывала о светлых ангелах, обитающих наверху и зажигающих для людей звезды. Об ангелах-хранителях, которые оберегают ребятишек на земном пути, радуясь, когда те ведут себя хорошо, и печалясь, когда те не слушаются. Дети задирали головки к небу, где горели и переливались разными цветами тысячи и тысячи огней, маленьких и больших.

– А какая из этих звездочек моя? – спросил однажды вечером Ян.

– Это ведомо только Господу. Да ты сам подумай – разве можно отыскать ее среди миллионов других? – ответила бабушка.

– А чьи это звезды, что блестят ярче всех? – поинтересовалась в свою очередь Барунка.

– Тех людей, кого Бог любит особо, – избранных, кто сделал много добра и никогда не гневил Создателя, – объяснила бабушка.

– А скажите, бабушка, – спросила Барунка, услышав, как поет возле реки бедная умалишенная, – у Викторки тоже есть своя звезда?

– Есть, но она совсем тусклая; а теперь, дети, пора в дом. Я уложу вас спать, уже совсем темно.

И старушка прочитала с ними молитву, обращенную к ангелу-хранителю, окропила их святой водой и развела по кроваткам. Малыши уснули сразу, но Барунка еще несколько раз подзывала к себе бабушку и просила:

– Сядьте возле меня, мне не спится!

В конце концов старушка взяла ее за руку, и они вдвоем принялись молиться; совсем скоро внучка заснула.

Бабушка укладывалась спать в десять, это было ее время – время, когда у нее уже слипались глаза. К этому часу она старалась закончить все дела, которые наметила себе на день. Но прежде чем идти спать, старушка обходила дом, проверяла, заперты ли двери и окна, созывала кошек и загоняла их на чердак, следя, чтобы они не остались внизу, – не то прыгнут на спящих детей и задушат их. Потом она заливала водой все до единой искорки в печах, клала на свой стол огниво, зажигала «громовую свечу», если похоже было, что начнется гроза, заворачивала в белую тряпицу хлеб и наказывала слугам:

– Помните, коли будет пожар, первое, что спасти надо, это хлеб. Тогда с вами ничего худого не приключится!

– В наш дом молния не попадет! – уверяли ее слуги. Однако бабушке такие слова не нравились.

– Вам-то откуда знать? Один только Господь всеведущ. Предосторожность не помешает!

Когда все было сделано, старушка опускалась на колени перед распятием, молилась, кропила себя и Барунку святой водой, клала под голову четки и засыпала.

III

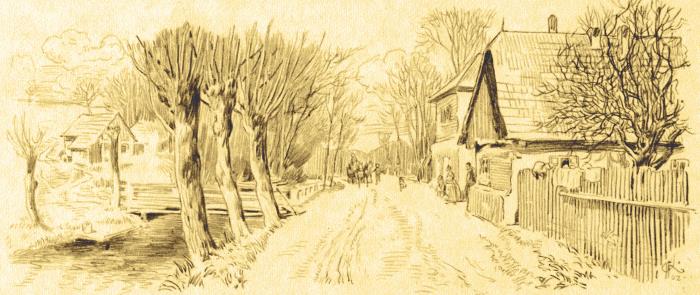

Если бы человек, привычный к городскому шуму, ехал через долину, где стоял уединенный домик семейства Прошековых, он бы наверняка подумал: «Да как же люди могут жить здесь круглый год? Разве что когда розы цветут… А в другое время – ну что это за радость?» Тем не менее радостей тут хватало и зимой, и летом. Под низкой кровлей обитали любовь и покой, который нарушался лишь изредка, когда, например, уезжал в столицу[8] пан Прошек или заболевал кто-нибудь из близких.

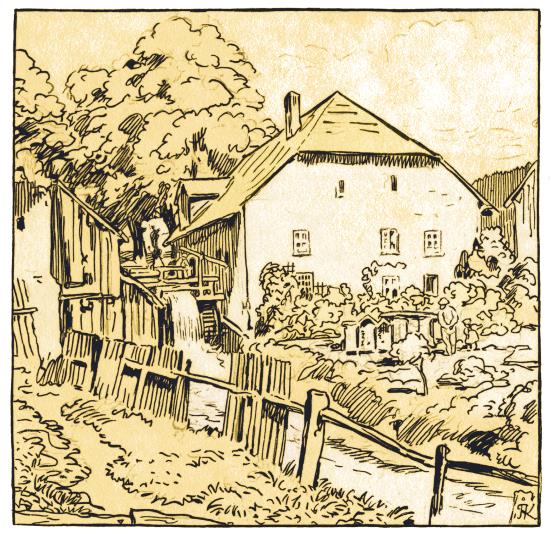

Домик был небольшой, но прехорошенький. Окна, глядящие на восток, обвивали виноградные лозы; спереди был разбит палисадник, полный роз, фиалок, резеды и разной вкусной зелени – салата, петрушки и других трав. С северо-восточной стороны располагался фруктовый сад, а за ним до самой мельницы простирался луг. Возле дома стояла старая груша, ветви которой покоились на крытой дранкой крыше, приютившей под собой множество ласточек. Посреди двора возвышалась липа, а под ней стояла лавочка. С юго-западной стороны находились хозяйственные постройки; за ними тянулись по крутому склону заросли кустарника. Около домика пролегали две дороги. Одна, проезжая, шла вдоль реки: в одну сторону – к Ризенбургскому замку и вверх, к Красной Горе, а в другую – вниз, к мельнице и к соседнему городку, до которого был примерно час езды. Река эта – бурная Упа, что бежит с гор, перепрыгивая через скалы, пробираясь по узким ущельям и устремляясь к равнине по направлению к Лабе, меж зеленых берегов, поросших деревьями.

Перед домом, чуть не вплотную к палисаднику, вдоль глубокой канавы с водой, прорытой мельником от плотины к мельнице, бежала тропинка. Через канаву был перекинут мостик к сушильне с печью. Осенью, когда в сушильне стояли полные корзины слив, яблок и груш, Ян и Вилим частенько бегали туда, таясь от бабушки. Но, войдя в сушильню, старушка каким-то чудом всегда угадывала, сколько слив недостает и по чьей вине.

– Янек, Вилим, а ну-ка идите сюда! – звала она. – Вы брали сливы из корзины?

– Нет, бабушка! – краснея, отпирались мальчики.

– Не лгите, – грозила им пальцем бабушка. – Господь все слышит!

Мальчики молчали, и бабушка сразу все понимала. Дети диву давались, откуда бабушка знает об их шалостях. Может, она умеет читать по лицам? И в конце концов они решили никогда больше ничего от нее не скрывать.

Летом, когда становилось очень жарко, бабушка раздевала детишек до рубашонок и вела к мельничному ручью купаться. Воды там было всего лишь по колено, но старушка все равно боялась, что внуки утонут. Иногда она садилась вместе с детьми на мостки для полоскания белья и позволяла им болтать ножками в воде и играть с юркими рыбками. Над ручьем склонялись темно-зеленые ольхи; ребята пускали по воде прутики и следили, как они уплывают.

– Только бросайте прутики подальше. Если они будут у самого берега, то их зацепит любая травинка, любой корешок, и потому плыть им придется долго-долго! – поучала она внуков.

И вот Аделка бросила свой прутик на самую середину ручья и стала смотреть, как течение уносит его все дальше. А потом спросила:

– И что будет, когда он доплывет до плотины? Застрянет, да?

– Не застрянет, – уверенно ответил Ян. – Я как-то бросил прутик в воду перед самой плотиной, он вертелся-вертелся и вдруг скользнул по желобу под мельничное колесо, проехался на его лопастях, и не успел я перебежать на другую сторону, как прутик уже спешил к реке.

– А куда он потом поплывет? – опять спросила Аделка.

– От мельницы к Жличскому мосту, оттуда вдоль крутых берегов к омуту, от омута через другую плотину вниз, мимо Барвиржского холма к пивоварне; там его поджидают большие валуны, но он проберется меж ними и приплывет к школе, куда вы через год пойдете, – объяснила бабушка. – А дальше есть еще одна плотина, а за ней луга и мост; ну а там уж деревня Зволе, город Яромерж и, наконец, Лаба.

– А что с ним будет после Лабы? – спросила девочка.

– Он поплывет в далекое море.

– Ох, прямо в море. А где оно? И какое оно – море?

– Ну, море широкое и глубокое, и до него от нас в сто раз дальше, чем до города, – ответила бабушка.

– И что же станется там с моим прутиком? – грустно спросила Аделка.

– Он будет качаться на волнах, и они вынесут его на берег; по берегу будут гулять разные люди – и дети, и взрослые; какой-нибудь мальчик поднимет прутик и подумает: «Откуда же ты приплыл сюда? Кто пустил тебя по воде? Наверное, сидела где-то далеко-далеко на бережку девочка, она-то и отправила тебя в путешествие!» И мальчик отнесет твой прутик домой и посадит в землю; из прутика вырастет красивое деревце, на нем станут петь птички, и деревце будет радоваться.

Аделка глубоко вздохнула и в задумчивости отпустила подол платья. Он тут же намок, и бабушке пришлось его выжимать. Мимо как раз проходил пан лесничий и поддразнил Аделку:

– Ах ты, маленькая водяница!

Но девочка покачала русой головкой и ответила:

– Раз водяных не бывает, то и водяниц тоже!

Завидев лесника, бабушка обыкновенно предлагала:

– Заходите, куманек, наши все дома!

Мальчики брали его за руки и вели к Белильне. Иногда лесник отнекивался, говоря, что ему надо поглядеть, не вылупились ли уже фазанята, или что в лес срочно надобно, чтобы сделать обход, но тут его замечал кто-нибудь из хозяев дома, и ему волей-неволей приходилось принимать приглашение.

У пана Прошека всегда была припасена для дорогих гостей бутылочка хорошего вина, а уж пан лесничий, конечно же, принадлежал к их числу. Бабушка сразу накрывала на стол, и лесничий охотно забывал про крохотных фазанят. Потом, правда, он бранил себя за забывчивость, торопливо перекидывал через плечо ружье, выходил во двор и принимался высвистывать свою собаку.

– Гектор! Гектор! И где его нечистый носит?

Мальчики с удовольствием бежали искать пса, уверяя, что он просто заигрался с Тирлом и Султаном. Пока ребята занимались поисками, пан лесник сидел на скамейке под липой. А уходя, он еще непременно оборачивался и кричал бабушке:

– Загляните к нам, жена хочет дать вам яйца под наседку от наших кур-тиролек!

Да уж, пан лесник знал слабые струнки хлопотливых хозяюшек!

Бабушка тотчас отзывалась:

– Кланяйтесь дома да скажите, что скоро буду!

И на этом друзья ненадолго расставались.

Пан лесник проходил мимо Старой Белильни из года в год чуть не ежедневно, уж раз в два дня точно.

Вторым человеком, которого часто встречали поутру возле Старой Белильни, был пан мельник, который в это время хаживал осматривать шлюз у плотины. Бабушка считала, что мельник, или пан отец, как звали его все местные, мужчина славный, хотя и большой насмешник.

Он и впрямь любил пошутить и поддразнить; правда, сам он смеялся редко, разве что «усмехался». Из-под густых нависших бровей смотрели на Божий мир веселые глаза. Среднего роста, коренастый, пан отец круглый год ходил в белесых штанах; мальчики очень этому удивлялись, пока он однажды не сказал им, что этот цвет более всего годится для мельников. Зимой он облачался в длинную шубу и тяжелые сапоги, а летом – в голубоватую куртку, белые войлочные чулки и белые же башмаки. На голове у него всегда была мерлушковая шапка, а штаны вечно засучены – не важно, сухо под ногами или грязно; и он никогда не расставался со своей табакеркой.

Едва завидев, дети бежали к нему, желали доброго утра и сопровождали к шлюзу. По дороге пан отец обыкновенно подшучивал над Вилимеком и Яном: одного спрашивал, к примеру, знает ли он, куда, садясь, поворачивает клюв зяблик[9], а второго – где находится костёл из вола[10]; или же задавал Яну ужасно сложный вопрос: сколько будет стоить булочка за один крейцер, если корец[11] пшеницы продают за десять гульденов? Мальчик, засмеявшись, отвечал верно, и мельник говорил:

– Ну ты и молодец! Тебе бы в Крамолне[12] старостой быть!

Он всегда давал ребятишкам по щепотке табаку и усмехался, когда те чихали. А вот Аделка при виде мельника норовила спрятаться за бабушкиной юбкой, потому что она еще не умела толком говорить, а пан отец, как назло, просил ее повторять за ним: «Наш щипец[13] самый щипцовый из всех щипцов» – и тем едва не доводил малышку до слез. Зато он частенько приносил ей корзиночку земляники, кулечек миндальных орехов или еще какое лакомство и, если хотел похвалить, называл маленькой чечёткой[14].

А еще мимо Старой Белильни каждый вечер проходил долговязый Мойжиш, сторож из господской усадьбы. Он был худой как жердь, вечно хмурый и всегда с мешком за спиной. Служанка Бетка как-то сказала детям, что в этот мешок он сует непослушных ребятишек, и с тех пор малыши даже дышать боялись, когда его видели. Бабушка запретила Бетке пугать их таким вздором, но когда Ворша[15], другая служанка, сказала, что Мойжиш воришка и хватает все, что плохо лежит, бабушка промолчала и возражать не стала. Так что, судя по всему, человек это был дурной, и братья с сестрами по-прежнему его страшились, хотя и не верили уже, будто он носит в мешке детей.

Летом, когда господа навещали свое имение, ребята часто видели красавицу-княгиню, которая ехала верхом в сопровождении пышной свиты. Мельник сказал однажды бабушке:

– Ишь, какой хвост за собой волочит, ни дать ни взять комета!

– Ну нет, пан отец, комета пророчит людям беду, а от приезда господ порой и радость бывает, – ответила ему бабушка.

Пан отец, по обыкновению, повертел в пальцах табакерку и только молча усмехнулся.

Под вечер забегала навестить бабушку и детей Кристла, дочка хозяина трактира, что стоял у мельницы, – девушка свежая и румяная, как гвоздика, бойкая, как белка, и веселая, как жаворонок. Бабушка всегда была ей рада и звала хохотушкой, потому что Кристла часто смеялась.

Кристла никогда у них не засиживалась, прибегала лишь словечком перекинуться. Лесник мог порой и задержаться. Пан мельник заглядывал только ненадолго. Его жена если уж выбиралась в Старую Белильню, то непременно прихватывала с собой веретено; лесничиха приходила запросто и приносила грудного ребенка. Но если дом Прошековых собиралась почтить своим присутствием супруга управляющего имением, то пани Прошекова непременно предупреждала: «У меня нынче гости!»

Тогда бабушка забирала внуков и уходила; в ее добром сердце не было места ненависти, но жена управляющего ей не нравилась, потому что слишком уж важничала. Задирала нос, попросту говоря. Однажды, вскоре после бабушкиного приезда, когда старушка не успела еще со всеми в округе перезнакомиться, жена управляющего и две ее приятельницы подошли к Белильне. Терезы дома не было, и бабушка, как это у нее водилось, предложила дорогим гостьям сесть и подала им хлеб-соль. Но «дорогие гостьи» брезгливо наморщили носики и от хлеба отказались, да еще и переглянулись насмешливо, словно желая сказать: «Вот же деревенщина! Думает, мы ей ровня!»

Когда пани Прошекова вернулась, она сразу поняла, что бабушка поступила вопреки господским обычаям, и после ухода дам сказала матери, чтобы та впредь подобным гостям хлеб-соль не предлагала, – они, мол, к другому привыкли.

– Знаешь, Терезка, – обиженно ответила бабушка, – кто от моего хлеба с солью отказывается, тот и моих стульев недостоин. Но дело, конечно, твое, я этим вашим новомодным штучкам не обучена.

Среди редких гостей, бывавших в Старой Белильне, выделялся купец Влах, чья тележка, которую везла одна лошадь, всегда была полна разных вкусных вещей: миндаля, изюма, инжира, апельсинов, лимонов… А еще там было дорогое мыло, духи и всякое такое прочее. Пани Прошекова и весной, и осенью набирала много товара, и он за это одаривал ребят кулечками со сладостями. Бабушке он нравился, и она говорила про него:

– Хороший человек этот Влах; вот только не по нутру мне, что больно уж он приставучий, из тех, что и быка отелиться заставит.

Куда более охотно бабушка общалась с торговцем маслами, который тоже объявлялся дважды в год; бабушка всегда покупала у него флакончик иерусалимского бальзама для заживления ран и непременно добавляла к деньгам еще и ломоть хлеба.

Так же приветливо встречала бабушка лудильщика и еврея-старьевщика: они были давно знакомы со всеми домашними и стали им едва ли не родными. Но вот когда раз в год в саду показывались бродяги-цыгане, бабушка пугалась. Скоренько выносила им поесть, крестилась и бурчала:

– Ох, надо бы проводить их до самого перекрестка, а то как бы убытка в доме не случилось.

Однако самым желанным гостем был, конечно, пан Байер, которого любило все семейство Прошековых – от мала и до велика. Этот лесник с Крконошских гор со смуглым узким лицом появлялся в Старой Белильне каждую весну, когда спускался в низину, чтобы приглядеть за сплавом леса по реке Упе.

Пан Байер очень высок, сухощав и мускулист. Глаза у него большие и яркие, нос длинный и с горбинкой, волосы каштановые, а усы, которые он любит поглаживать, так просто огромные. Ризенбургский лесник коренаст, краснолиц, с маленькими усиками и всегда гладко причесан; пан Байер же предпочитает прямой пробор, а сзади волосы у него свисают ниже воротника.

Дети всегда отмечали разницу между лесничими.

Ризенбургский ходил аккуратно – пан Байер шагал широко, точно перемахивая через пропасти. Ризенбургский никогда не носил таких высоких, выше колена, тяжелых сапог, а ружье, перевязь и ягдташ у него были куда наряднее, чем у пана Байера. Фуражку его украшало перо сойки. Пан Байер был облачен в вылинявшую куртку, ружье его висело на простом грубом ремне, а на зеленой валяной шапке красовались целых три пера – ястреба, коршуна и орла.

Вот каков был пан Байер. Дети полюбили его с первого взгляда, а бабушка всегда повторяла, что собаки и дети сразу чувствуют, кто им друг. И она не ошиблась: пан Байер любил детей. Особенно привязался он к Яну, отчаянному озорнику, которого даже прозвали бесенком; но пан Байер уверял, что он вырастет отличным парнем и что если ему захочется стать лесником, то он, пан Байер, ему с этим поможет. И ризенбургский лесничий, который всегда заходил в Старую Белильню, когда там объявлялся пан Байер, поддакивал своему приятелю с гор, добавляя:

– Я тоже могу его к себе взять, мой-то Франек так и так в лесники подастся.

– Ну, брат, это не дело, когда дом под боком, да и лучше, когда молодой человек трудности испытает, ведь вы тут внизу живете и горя не знаете.

И лесник принимался рассказывать о напастях, что подстерегают в Крконошах: о зимних метелях и вьюгах, о заметенных снегом дорогах, о пропастях, о туманах и огромных сугробах. Он вспоминал о том, сколько раз грозили ему разные опасности, о том, как поскальзывался на крутых тропинках, как блуждал по горам и голодал по два, а то и по три дня, не зная, как добраться до дома.

– Но зато, – непременно прибавлял он, – вам, жителям низины, неведомо, как прекрасны горы летом. Когда растает снег, зазеленеют долины, распустятся цветы, наполнятся птичьим пением леса и все вокруг внезапно сделается сказочным, то нет для меня большей радости, чем бродить среди деревьев или стоять на тяге![16] Дважды в неделю я поднимаюсь на Снежку[17], вижу, как всходит солнце, гляжу на Божий мир, что простирается у моих ног, и понимаю, что ни за что не покину я горы, и забываю обо всех зимних горестях!

Пан Байер приносил детям красивые камни, рассказывал о горах и пещерах, где находил их, дарил мох, благоухающий, подобно фиалкам, и завораживал историями о прекрасном саде Рюбецаля[18], куда забрел однажды, заблудившись в снежных вихрях.

Весь день мальчики не отходили от лесника, сопровождали его к реке, глядели, как плывут по воде бревна, и даже катались на плотах. Когда же на другое утро пан Байер собрался обратно в горы, пани Прошекова дала ему с собой столько еды, сколько он смог унести, а дети, плача, пошли вместе с бабушкой его провожать.

– Ну, до следующего года, даст Бог, свидимся! – проговорил он, прощаясь, и широкими шагами заторопился прочь. А ребята потом еще несколько дней рассказывали друг другу о чудесах и ужасах Крконошских гор, восхищались паном Байером – и мечтали о следующей весне.

IV

Дети с нетерпением ожидали не только больших праздников, но и воскресений. По воскресеньям бабушка их не будила, потому что к тому времени давно уже находилась в городке на ранней обедне. Мать с отцом (если он бывал дома) посещали позднюю обедню, и дети шли вместе с ними встречать бабушку. Заметив ее уже издали, ребята с визгом неслись к ней; со стороны могло показаться, будто разлука их была очень-очень долгой. В воскресенье бабушка всегда представлялась им немного другой – милое лицо ее становилось еще более ласковым, а одета она была наряднее, чем обычно: на ногах – новые черные туфли, на голове – белый чепец с накрахмаленным бантом на затылке. (Бант этот, называвшийся «голубкой», и вправду очень походил на птицу.) Дети всегда говорили, что по воскресеньям «бабушка ужасно красивая!».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Отсюда ты узнаешь, что бедняки не так несчастны, как мы привыкли думать. В действительности, они ближе к раю, чем мы себе представляем; ближе, чем мы сами!К. Ф. Гуцков (Карл Фердинанд Гуцков (1811–1878) – немецкий писатель, драматург и общественный деятель. – Примеч. ред.)

2

Белильня – место, где возле воды отбеливались под солнцем холсты. – Здесь и далее примеч. перев.

3

Камлот – плотная шерстяная ткань, иногда с примесью шелка.

4

Еник, Гонза, Гонзичек – уменьшительное имя от имени Ян.

5

Пряслице (прясло) – деревянная подставка, куда при прядении привязывается кудель, то есть волокно льна, обработанное для приготовления пряжи.

6

Кремень, кресало, трут – эти предметы служили для разжигания огня. Кресалом, чаще всего сделанным в виде стальной пластинки, высекали искры из кремня, очень твердого камня, и искры воспламеняли трут. Трутом могли служить не только ветхие тряпочки, но и, например, высушенный гриб-трутовик.

7

Иосиф II (1741–1790) – король Германии, император Священной Римской империи. Мария Терезия (1717–1780) – мать Иосифа II, эрцгерцогиня Австрии, королева Венгрии и Богемии.

8

В Вену.

9

Против ветра, чтобы не распушился хвостик.

10