Полная версия:

Grundlagen der Visuellen Kommunikation

Praxistipp: Forschungsprojekt

Eine Schwierigkeit zu Beginn eines Forschungsprojekts im Bereich Visueller Kommunikation ist meist die Frage, wie eng oder wie weit die Fragestellung gezogen werden soll. Ob es sich um eine Semesterarbeit, eine BA- oder MA-Abschlussarbeit oder eine Dissertation handelt, macht natürlich einen großen Unterschied bei der Auswahl der visuellen Methoden und der Gestaltung des Umfangs der zu bearbeitenden Fragestellung. Deshalb sollte schon ganz zu Beginn der visuellen Forschungsarbeit Klarheit über den zeitlich verfügbaren Rahmen, die eigenen Methodenkenntnisse und die konkrete Forschungsfrage hergestellt werden. Besprechen Sie dies explizit mit dem Betreuer Ihrer Forschungsarbeit.

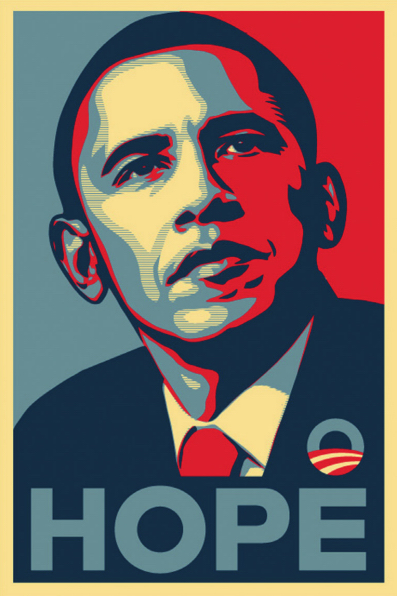

Abb. 8: Plakat »HOPE« des Street Art-Künstlers Shepard Fairey : von Barack Obama, 2008

Um enge und weite Fragestellung an einem weiteren US-amerikanischen Beispiel zu verdeutlichen (vgl. Abb. 8; S. 38): Eine enge Fragestellung würde mit der Bildbeschreibung des Plakatmotivs beginnen und grob den Kontext des Obama-Wahlplakates aus dem Präsidentschaftswahlkampf 2008 klären. Wichtig wäre es hier beispielsweise, in Erfahrung zu bringen, wer das Plakat in Auftrag gegeben hat (welches Parteigremium, welche Personen), wer das Plakat gestaltet hat (welche Agentur bzw. welcher Künstler), wodurch es motiviert wurde, in welcher Auflage es plakatiert und wie es medial verbreitet wurde.

Dabei würde sich zum Beispiel herausstellen, dass das in den amerikanischen Nationalfarben Rot, Blau und Weiß gehaltene »HOPE-Plakat« gerade nicht von einer auf politische Wahlkampfkommunikation spezialisierten Werbeagentur stammt, sondern von dem Street Art-Künstler Shepard Fairey in Eigenregie und ohne konkreten Auftrag gestaltet wurde. Dieser druckte zunächst 350 Exemplare des Posters und verkaufte diese mit Genehmigung von Obamas Wahlkampfmanager Yosi Sergant auf der Straße. Weitere 350 Exemplare wurden von Fairey selbst verteilt, der auch eine digitale Version ins Netz stellte. Nicht zuletzt über Formen viraler Onlinekommunikation verbreitete sich das Motiv schlagartig. Dies veranlasste nicht nur Fairey zu einer weiteren Produktion auch verwandter Plakate; das HOPE-Thema wurde im Verlauf des Wahlkampfs auch von Obamas Kampagnenführung zunehmend adaptiert. Zum Ende der Wahlkampagne waren schließlich mehr als 200.000 gedruckte Poster und unzählige digitale Versionen verbreitet; heute gilt das Poster als prototypisches Motiv der Obama-Kampagne (vgl. Fairey und Sergant im Interview (Arnon 2009)). Inzwischen wird das HOPE-Plakat in der National Portrait Gallery in Washington ausgestellt.

Mit diesem Ergebnis wäre eine enggefasste Fragestellung sehr gut bewältigt. Eine weiter gefasste Fragestellung würde den Bildkontext des Wahlkampfes und die Motiv- und Darstellungsgeschichte des Politikerporträts einbeziehen und beispielsweise ermitteln, dass das Porträt stilistisch auf die Pop-Art-Ära rekurriert und dabei gleichzeitig auch Bezüge zum gesellschaftskritischen Social Realism aufweist (vgl. Heller 2008). Teil einer weiter gefassten Fragestellung könnte auch die Recherche und nähere Untersuchung des Produktionskontextes sein, über den in diversen Publikationen mittlerweile Details bekannt geworden sind, wie etwa in Publikationen Shepard Faireys, in denen sich der Künstler explizit zum Entstehungsprozess, aber auch zu seinen Intentionen äußert:

»As an artist the things that really struck me about Obama were his sincerity and idealism. […] When I made the HOPE portrait, I wanted to capture his idealism, vision, and his contemplative nature, this last one of the most easily overlooked qualities that a strong leader embodies. […] With my illustration, I wanted to convey that Obama had vision – his eyes sharply focused on the future – and compassion, that he would use his leadership qualities for the greater good of America in a very patriotic way. I used a photo for reference (which is now the subject of a legal dispute), and gave the illustration a patriotic color scheme, dividing the face into the red shadow side and the blue highlight side, to convey the idea of blue and red states, Democrats and Republicans, who are frequently in opposition, converging« (Fairey 2009: 7).

In einer weiter gefassten Fragestellung werden also die intendierten Bedeutungen des Bildproduzenten eruiert, im Fall von Abb. 8, das Ziel des Urhebers, den amerikanischen Präsidentschaftskandidaten zugleich idealistisch und kontemplativ zu charakterisieren und visuell zu vermitteln, dass Obama eine patriotische Vision hat, welche die gesellschaftlichen und parteipolitischen Gräben zu überwinden scheint. Auch die Frage nach der Bedeutung des Motivs für die Wahlkampagne als Ganzes wäre in einem erweiterten Forschungsdesign vielversprechend. Um diese Fragen zu beantworten, wären sich wechselseitig ergänzende qualitative, historische und sozialwissenschaftliche Methoden geeignet. Im vorliegenden Fall würde dies beispielsweise zu der Erkenntnis führen, dass Obamas Wahlkampfkommunikation nicht nur durch einen beispielhaft konsequenten Einsatz neuer Medienkanäle und Medientechnologien geprägt war (vgl. Marez 2009; Stallabrass 2009), sondern sich gerade auch im klassischen HOPE-Plakat ein durchdachtes Visualisierungskonzept mit einer prägnanten Ikonografie ausdrückt, das auch bewusst auf Obamas afro-amerikanischen Hintergrund anspielt sowie auf die einfachen Verhältnisse, aus denen er stammt (vgl. Cartwright/Mandiberg 2009).

Inwiefern sich diese Intention tatsächlich auch in der Wahrnehmung der Wähler widerspiegelt, wie das Motiv also rezipiert, verstanden und interpretiert wird und mit welchen Wirkungen dies verbunden ist, wären hingegen Fragen aus der Perspektive der Rezeptions- und Wirkungsanalyse (vgl. Kapitel 5), für die oft experimentelle bzw. standardisierte Verfahren eingesetzt werden. Um Aussagen über das Verständnis und/ oder die Wirkungspotenziale des Plakates treffen zu können, würden sich beispielsweise Befragungen in einem experimentellen Setting anbieten. Auch eine empirischqualitative Vorgehensweise, bei der etwa fokussierte Gruppendiskussionen eingesetzt werden, wäre denkbar (vgl. Mayring 2010; Schreier 2012).

Ob eine enge oder eine weite Fragestellung für das Forschungsprojekt gewählt wird, ist abhängig von der zur Verfügung stehenden Zeit sowie von dem Anspruch der Studie. Ein typischer Anfängerfehler ist hierbei, die Fragestellung viel zu weit zu ziehen und dann im Verlauf des Schreibens den Überblick zu verlieren, um dann zum Schluss der Arbeit die bereits eingangs formulierte These ohne kritisch-abwägende Erörterung zu bestätigen. Lieber klein anfangen, solide beschreiben, analysieren und die Befunde reflektiert einordnen und interpretieren (vgl. Kapitel 4).

Zu Beginn Ihrer visuellen Forschung sollten Sie sich auch einen Überblick über die zur Verfügung stehenden Methoden verschaffen. Hierzu ist ein Methodenhandbuch geeignet, herausgegeben von Thomas Petersen und Clemens Schwender, »Die Entschlüsselung der Bilder. Methoden zur Erforschung visueller Kommunikation«. Köln: Halem, 2011.

Für MA-Arbeiten und Dissertationen empfiehlt sich zudem die Beobachtung der einschlägigen Fachgesellschaften und der Besuch der Jahrestagungen, auf denen aktuelle Forschungsthemen vorgestellt werden. Für den deutschsprachigen Raum ist dies die Fachgruppe Visuelle Kommunikation der Deutschen Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft (DGPuK): www.dgpuk.de/fachgruppenad-hocgruppen/visuelle-kommunikation. International gibt es Fachgruppen Visuelle Kommunikationsforschung in der International Communication Association (ICA), in der Association for Education in Journalism and Mass Communication (AEJMC) sowie der International Visual Sociology Association (IVSA). Zudem ist es lohnenswert, die Publikationen in den drei auf visuelle Forschung spezialisierten internationalen Zeitschriften im Auge zu behalten: Visual Communication Quarterly, Visual Communication und Visual Studies. Für Rezeptionsstudien im Besonderen ist es zudem ratsam, die Betreuerin bzw. den Betreuer Ihrer Arbeit hinsichtlich der Möglichkeit einer Einbettung in ein laufendes Forschungsprojekt anzusprechen. Teamarbeit ist hier die Regel.

3.1 Deutung – Bedeutung – Bildeinsatz

Die vorangegangenen Kapitel haben verdeutlicht, dass Bildbedeutungen von vielen Faktoren beeinflusst werden. Dabei sind die beabsichtigten, intendierten Bedeutungen der Bildproduzenten von den später auch zeitlich desynchronisiert erfolgenden zugewiesenen bzw. attribuierten Bedeutungen zu unterscheiden. Intendierte Bedeutungen können im Rahmen einer visuellen Produktionsanalyse ermittelt werden. Die Aufdeckung attribuierter Bedeutungen ist ein Ziel der visuellen Rezeptions- und Wirkungsanalyse. Idealerweise werden Produktions- und Rezeptionsanalyse in einem Multi-Methoden-Design vereint, so dass ein Vergleich der von den Bildmachern intendierten und vom Publikum attribuierten Bildbedeutungen möglich wird. Praktisch sind jedoch sowohl nicht-standardisierte, qualitative Verfahren wie auch standardisierte, quantitative bzw. experimentelle Verfahren, häufig bereits isoliert eingesetzt, sehr aufwendig und können daher selten im Rahmen eines einzigen Forschungsdesigns realisiert werden.

Auf das Beispiel des Obama-HOPE-Plakates angewandt (vgl. Abb. 8, S. 38) würde der Forscher beispielsweise – ausgehend von den intendierten Bedeutungen des Plakatgestalters Shepard Fairey – diese mit den tatsächlich von Rezipienten attribuierten Bedeutungen vergleichen und/oder auf Basis einer bevölkerungsrepräsentativen Stichprobe durch Befragung ermitteln, auf welche Personen- und Wählergruppen das Plakat zu einem bestimmten Zeitpunkt (z. B. zum Zeitpunkt der Veröffentlichung) wie gewirkt hat. An diesem Beispiel wird auch deutlich, vor welchen Herausforderungen die empirische Visuelle Kommunikationsforschung steht, denn nachträglich sind wahrgenommene und attribuierte Bedeutungen nur schwer zu ermitteln. Hier wäre also eine möglichst zeitnahe Erfassung der Bilddeutungen und ihrer persönlichen Bedeutungen für die Betrachter wichtig gewesen, auch um das möglicherweise gewandelte Bild von Obama in seinem Wiederwahlkampf 2012 mit seiner ersten Präsidentschaftswahlkampagne zu vergleichen.

Der Bedeutungskonstruktion (meaning) vorgelagert ist die Deutungskonstruktion (interpretation). Wie Sie zu einer möglichst differenzierten Deutung des von Ihnen ausgewählten Bildmotivs gelangen, wird in Kapitel 4 ausführlich beschrieben: Hier führt der Analysepfad von der Beschreibung zur Bildanalyse und schließlich zur Bildinterpretation. Die spezifische Bedeutung, die dem Bild kontextbezogen zugewiesen wird, kann dann durch eine vertiefte Kontextanalyse ermittelt und in einem weiteren Schritt zu einer umfassenden Interpretation erweitert werden, die auch die konkreten Formen des Bildeinsatzes untersucht und dabei mögliche Bedeutungswechsel des Bildes aufdecken kann.

Was hier bereits angedeutet wird, ist für Visuelle Kommunikationsforschung essentiell: Deutung und Bedeutung, Interpretation und Sinn eines Bildes sind, jeweils auf unterschiedliche Weise, kontextabhängig. Während bei dem Prozess der Deutung bzw. der Interpretation die Person des Interpreten einen subjektiven Interpretationsfaktor darstellt, der das Ergebnis des Deutungsprozesses beeinflusst, sind die analysierten Bildbedeutungen auch von den jeweiligen Produktions- und Rezeptionskontexten abhängig, innerhalb derer die Deutung erfolgt. Dem identischen Bildmotiv können intersubjektiv, aber auch interkulturell ganz unterschiedliche, manchmal sogar konträre Bedeutungen zugewiesen werden, abhängig von dem jeweiligen Interpreten, seinem Kenntnisstand, seiner Erfahrung mit ähnlichen Bildmotiven und seiner eigenen kulturellen Prägung. So kann eine Karikatur, die zum Ziel hatte, das Publikum, für die sie entworfen wurde, zu amüsieren, in einem anderen kulturellen Rezeptionskontext als verletzend, wenn nicht sogar als beleidigend empfunden werden. In einem weitgehend globalisierten Rezeptionskontext spielen so auch interkulturelle Überlegungen bereits bei der Bildproduktion eine Rolle. Wie unten am Beispiel deutlich wird, ist es für die Bildanalyse und Bildinterpretation daher entscheidend, den konkreten »Bildeinsatz« (und damit die Frage: Wie wurde das Bild in welchem Kontext eingesetzt?) zu berücksichtigen, da sich konkrete Bildbedeutungen und daraus resultierende emotionale Reaktionen oft nur aus dem konkreten Bildeinsatz und dem spezifischen Rezeptionskontext erklären lassen. Bildbasierte Spannungen und Konflikte können sich aus der Bedeutungsverschiebung ergeben, die zwischen ursprünglichem Produktionskontext und dem Transfer in einen anderen kulturellen Rezeptionskontext entsteht. Dabei gilt es sowohl die zeitliche als auch die räumliche Dimension der Kontexte zu beachten. Mithin führt die zeitliche Distanz zu einer Entkontextualisierung der Bildbedeutung, aber auch die räumlich-kulturelle Distanz kann das Bild entkontextualisieren.

Um die Rolle von Deutung, Bedeutung und Bildeinsatz an einem Beispiel zu erläutern: Die kolumbianische Präsidentschaftskandidatin Ingrid Betancourt befand sich bereits über fünf Jahre in den Händen der militanten FARC-Guerilla als eine Fotografie (vgl. Abb. 9, S. 43) von ihr veröffentlicht wurde. Formal betrachtet handelt es sich hierbei um eine querformatige Farbfotografie, die eine sitzende Frau mit gefalteten Händen und langem dunklen Haar aus leicht aufsichtiger Perspektive darstellt. Der Blick der Frau ist nach unten gerichtet. Sie erscheint dünn, ausgemergelt und ist sehr blass. Sie ist sitzend auf einer einfachen Holzbank porträtiert, vor ihr ein Brett, das auf vier Holzpfeiler gelegt ist und eine Art Tisch darstellt, auf dem links hinten ein weißes Gefäß steht sowie zwei Holzstäbe, die wie Pinsel aussehen. Die Szene ist umgeben von dünnen Baumstämmen und Blattwerk. Die leidende, passiv erscheinende Haltung Betancourts, ihr abwesender Blick, aber auch ihre langen Haare erinnern an Madonnenbildnisse und tragen dazu bei, eine beinahe spirituelle Aura zu erzeugen. Die Darstellung, so ließe sich folgern, impliziert damit die Aufforderung, dem leidenden Menschen zu helfen. Die Fotografie ist ein Standbild aus einer Video-sequenz, die von den Geiselnehmern aufgenommen wurde, vermutlich am 24. Oktober 2007, und die im Gepäck von festgenommenen FARC-Guerrilas entdeckt wurde (STERN.DE 30.11.2007).

Abb. 9: Die ehemalige kolumbianische Präsidentschaftskandidatin Ingrid Betancourt als Geisel der militanten FARC 2007, mehr als fünf Jahre nach ihrer Entführung im Februar 2002

Die Intentionen der Geiselnehmer als Filmproduzenten sind nicht dokumentiert. Es ist jedoch nicht das erste Video, dessen Zweck es war, zu demonstrieren, dass Ingrid Betancourt noch am Leben war. Die ersten beiden Videos zeigten Betancourt ein halbes Jahr sowie ein Jahr nach ihrer Entführung. In beiden Videos sprach sie die Zuschauer unmittelbar an und wandte sich den Betrachtern direkt zu, auf gleicher Augenhöhe. Danach folgten viele Jahre ohne Lebenszeichen, bis zu dem Video vom Oktober 2007, in dem Ingrid Betancourt jeden Augenkontakt mit der Kamera meidet. Das Video ist aufsichtig gefilmt und bringt stilistisch die überlegene Machtstellung der Geiselnehmer zum Ausdruck, während die Geisel als weibliches Opfer dargestellt wird, das ohnmächtig, scheinbar kraft- und willenlos auf den Boden starrt. Ihr Habitus kann jedoch auch, vor allem im Vergleich zu den beiden Jahren zurückliegenden Videoaufnahmen, als eine bewusste Verweigerungshaltung gegenüber den Geiselnehmern interpretiert werden.

Abb. 10: Ein Plakat mit einem Ausschnitt der Fotografie von Ingrid Betancourt bei einer Demonstration für ihre Freilassung am 6. April 2008. Das Plakat wird gehalten von Cristina Fernandéz de Kirchner (Präsidentin Argentiniens seit 2007).

Diese ohnmächtig erscheinende Darstellung der physisch und psychisch erschöpften Geisel durch ihre Geiselnehmer erfährt eine Umdeutung, wenn ein Ausschnitt des Bildes Teil einer öffentlichen Demonstration zur Befreiung Betancourts wird (vgl. Abb. 10). Das Video war der erste konkrete Lebensbeweis Betancourts seit 2003. Für den Bildeinsatz auf einer politischen Demonstration wurde die querformatige Vorlage in ein auf die Abbildung Betancourts reduziertes Hochformat umgewandelt. Es lässt sich vermuten, dass das Porträt Assoziationen weckt wie die Niedergeschlagenheit der Geisel, ihre Ohnmacht und Hilflosigkeit und empathische Reaktionen in den Betrachtern hervorruft. Das Plakat auf Abb. 10 verdeutlicht zudem, was das Anliegen der Solidaritätsdemonstration ist – und dies auch noch Jahre später. Ohne dieses Bild im Bild wäre das Anliegen der Demonstranten uneindeutig. Dem ikonischen Porträt Betancourts sind zudem appellative Texte beigefügt: »Preuve de Vie. Preuve D’Urgence«, was in etwa mit »Lebensbeweis. Zeit zu handeln« übersetzt werden kann. Die Dringlichkeit des Handelns wird assoziativ betont durch die rote Farbe, in der das Wort »Urgence« gedruckt ist. Am unteren Rand des Protestplakates wird auf die Adresse einer Website verwiesen: »www.agirpouringrid.com«. Die Prägnanz der Pressefotografie wird zudem durch die Prominenz der Person gesteigert, die das Plakat in die Höhe hält – die Präsidentin Argentiniens, Cristina Fernandéz de Kirchner, von deren offizieller Website auch die Fotografie stammt. Der Motivtransfer des Videostils führt so zu einer komplexen Umdeutung der Darstellung Ingrid Betancourts, deren Leidensdarstellung schließlich zu einem deutlichen, an die Mitmenschlichkeit der Betrachter und der Politik gerichteten Appell wird, Ingrid Betancourt zu befreien. Dies glückte einige Monate nach der Demonstration in einer gewagten Aktion des kolumbianischen Militärs. Inwiefern der öffentliche und diplomatische Druck zu ihrer Befreiung beigetragen haben, ist unklar, aber die Existenz einer derartigen »Opferikone« bündelte die Aussage visuell und aktualisierte die Forderung nach einem politisch-militärischen Eingreifen. Hier wäre es plausibel anzunehmen, dass der Bildniseinsatz und die damit implizierte Handlungsaufforderung sowie dessen Wahrnehmung und Deutung eine aktivierende Wirkung gehabt haben. Da die Frage nach möglichen Wirkungen jedoch vor allem eine empirische ist, könnte lediglich eine nachträgliche Analyse des Rezeptions- und Wirkungskontextes der Geiseldarstellung den hier plausibel vermuteten Einfluss des Bildes auf die Wahrnehmung der Rezipienten, und besonders der kolumbianischen Entscheidungsträger empirisch rekonstruieren (zur Rezeptions- und Wirkungsanalyse vgl. Kapitel 5).

Wie das obige Beispiel gezeigt hat, ist es für die Visuelle Kommunikationsforschung nicht nur relevant, Bildbedeutungen in Hinblick auf ihren Gestaltungskontext zu analysieren. Vielmehr müssen die Bedeutungstransfers, die sich auf allen drei Kontextebenen (vgl. Abb. 1 und 3, S. 25 und 27) ereignen, analysiert werden, um die Dynamik und Bedeutungspotenziale der Visuellen Kommunikation sowie ihre handlungsorientierten Folgen zu ermessen. Der Bildeinsatz, d. h. wie ein Bild in welchem Kontext eingesetzt wird, gibt dabei konkrete Hinweise über die Funktionen und potenziellen Wirkungsweisen von Bildern in ihrer materiellen Form und den damit bei den Betrachtern potenziell ausgelösten Reaktionen.

Ein dem Begriff Bildeinsatz verwandter Begriff ist der Bildakt (Bredekamp 2010). Mit seiner Theorie des Bildakts verbindet Bredekamp (2010: 38) eine den Bildern innewohnende Kraft. Bilder werden so nicht als materielle Objekte, sondern als »imagines agentes« – als janusköpfiges Phänomen mit passiven und aktiven Potenzialen (ibid.: 20) – betrachtet. Der Zusammenhang von Bild und Körper sowie Bild und Handeln spielt sowohl in den philosophischen (vgl. Seja 2009) als auch in den kunsthistorisch-bildwissenschaftlichen Diskursen (Belting 2005, 2007; Beyer/Lohoff 2005) seit geraumer Zeit eine Rolle. Dabei rekurriert der Begriff »Bildakt« nach Bredekamp (2010: 52) sowohl auf philosophisch-phänomenologische als auch auf sprachwissenschaftliche Modelle, wie den »Sprechakt«:

»Reziprok zum Sprechakt liegt die Problemstellung des Bildakts darin, welche Kraft das Bild dazu befähigt, bei Betrachtung oder Berührung aus der Latenz in die Außenwirkung des Fühlens, Denkens und Handelns zu springen […]. Im Sinne dieser Frage soll unter dem Bildakt eine Wirkung auf das Empfinden, Denken und Handeln verstanden werden, die aus der Kraft des Bildes und der Wechselwirkung mit dem betrachtenden, berührenden und auch hörenden Gegenüber entsteht.«

Die Bildakttheorie verortet die Kraft des Bildes also im Bild selbst. Aus diesem heraus entsteht erst die Außen- und Wechselwirkung, die als aktiv begriffen wird. Damit bleibt in der Bildakttheorie jedoch der analytische Blick bildimmanent. Die Frage nach dem Bildeinsatz geht hingegen davon aus, dass Deutungen und Bedeutungen von Bildern durch Prozesse entstehen, die in den unterschiedlichen Bildkontexten liegen und aktiv durch Bildproduzenten und Bildrezipienten erzeugt und modifiziert werden. Die Analyse von Bilddeutung, Bildbedeutung und Bildeinsatz basiert damit auf sozialwissenschaftlichen Fragen, die auf ein besseres Verständnis der Kommunikationsprozesse abzielen, die mit Bildern oder durch Bilder ausgelöst werden, für deren Erkenntnis jedoch die komplexen Prozesse zwischen Bildgestalt, Bildproduktion und Bildrezeption entschlüsselt werden müssen (vgl. Kapitel 11).

3.2 Digitales Bild und globale Verbreitung

Die Mediatisierung und Digitalisierung der Lebenswelt macht auch vor dem Bild nicht Halt. In gewissem Sinne sind Bilder sogar eine »treibende Kraft« der globalen Digitalisierung. Das Neue am digitalen Bild ist dabei, dass es vormals voneinander getrennte Bildkontexte aufbricht und zu einer Hybridisierung und Konvergenz der Medien und ihrer Kommunikationskontexte führt. Ehemals lokal beschränkte Medien, die aufgrund ihrer Sprachlichkeit nur eingeschränkt in andere kulturelle und sprachliche Kontexte transferiert werden konnten, können nun visuell global verbreitet werden – werden dabei aber auch aus ihren ursprünglichen Kontexten und den damit verbundenen intendierten Bedeutungen gelöst. Das Bild bleibt zwar als Bildgestalt und -motiv erhalten, aber die kommunikativen Deutungs- und Bedeutungsprozesse sind vielfältiger und ihre Analyse ist komplexer geworden. Per Smartphone oder iPad werden unzählige Bilder ausgetauscht. Der private Produktionskontext von Bildern hat damit ungeahnte Dimensionen angenommen. So tat der Marktführer unter den sozialen Netzwerken FACEBOOK anlässlich seines Börsengangs im Februar 2012 kund, dass die 900 Millionen Nutzer weltweit täglich 250 Millionen Fotografien – das entspricht 3.000 Fotos pro Sekunde – auf die Onlineplattform hochladen (Petapixel 2012). Vergleichbare Plattformen wie FLICKR berichten ebenfalls über millionenfache Bildaktivitäten im Netz. Zwar gab es auch in vordigitalen Zeiten Amateurfotografie und private Bildproduktion (vgl. Von Dewitz 1989; Skrein/Von Dewitz 2005; Fotogeschichte 2009; Regener 2009), doch konnten diese analogen Datenmengen nicht per Mausklick global verbreitet werden.

Die globalisierte Bilddigitalisierung suggeriert, dass die verfügbaren Daten über den Bildeinsatz von Millionen Nutzern auch wissenschaftlich untersucht werden können. Das Ausmaß der digitalen Bildflut geht jedoch weit über das menschlich Vorstellbare und das kommunikationswissenschaftlich Analysierbare hinaus, solange die sich in Entwicklung befindenden visuellen Methoden des Datamining und der standardisierten Bild(inhalts)analyse noch nicht in der Forschungspraxis einsetzbar sind. Die global verbreitete visuelle Onlinekommunikation ist somit eine der großen Herausforderungen der Visuellen Kommunikationsforschung.

Immerhin liegen erste Klassifizierungsversuche von FACEBOOK-Bildern vor (vgl. Autenrieth/Neumann-Braun 2011). Innerhalb der sozialen Austauschprozesse auf FACEBOOK sind die sogenannten Profilbilder von zentraler Bedeutung (ibid.: 10). Profilbilder sind eine Form der Selbstrepräsentation und Stellvertretung. Mit Thumbnails – kleinen daumennagelgroßen Ausschnitten der Profilbilder – werden Kommentare auf Facebook versehen, so dass die meist passfotoähnlichen Bilder die Autorin bzw. den Autor der Kommunikation im Netzwerk repräsentieren. Der anonyme Nutzer wird damit zu einem sichtbaren Akteur im globalen Netzwerk (vgl. Astheimer/ Neumann-Braun/Schmidt 2011: 15). Dabei entsteht auch eine neue Kategorie des Bildproduzenten. Im Unterschied zu den asymmetrisch wirkenden traditionellen Massenmedien im 20. Jahrhundert, die durch einen unidirektionalen Kommunikationskanal zu einem weitgehend anonymen Publikum charakterisiert waren, sind die sozialen Netzwerke nicht nur global, sondern auch interaktiv. Eine Selektion von Kommunikationsinhalten findet nicht anhand professioneller journalistischer Aufmerksamkeitsfaktoren statt. So hat potenziell jeder Internetnutzer die Chance, mit seinen selbstproduzierten Bildern ein globales Publikum zu erreichen. Diese Demokratisierung der öffentlichen Bildproduktion wurde bereits 1980 von dem amerikanischen Autor Alvin Toffler (1980: 11) als sogenannte Prosumption beschrieben. Der heutige Internetnutzer ist damit ein neuer Typus des Bildproduzenten – ein Prosumer, d. h. zugleich Produzent und Konsument von Bildern. Nutzergenerierte Bilder sind dem privaten Produktionskontext zuzuordnen und können dementsprechend wie analoge Bilder auf ihre Form hin analysiert werden (vgl. Abb. 1, S. 25). Lediglich hinsichtlich des privaten Produktions- und Rezeptionskontextes fügt das digitale Bild aufgrund seiner in Pixel standardisierten, leicht kopierbaren und schnell zu verbreitenden Struktur zusätzliche Elemente zur Kontextanalyse hinzu. Im Prinzip sind jedoch digitale Bilder beschreib-, analysier- und interpretierbar wie andere Bilder auch – Gemälde, Printfotografien oder Karikaturen.