Полная версия:

Grundlagen der Visuellen Kommunikation

Das 2. Stratum, der Produktionskontext, ist eine zentrale Domäne der Kommunikationswissenschaft. Denn hier geht es um die sozialwissenschaftliche Untersuchung und Erfassung spezifischer (visueller) Produktionskontexte. Insgesamt können sieben idealtypische Produktionskontexte unterschieden werden (vgl. Abb. 1, S. 25). Diese Unterscheidung ist zentral für die Kontextanalyse, denn der spezifische Produktionskontext beeinflusst zu einem nicht unwesentlichen Teil die intendierten Bedeutungen der Bilder, und die Bedeutungsdimension ist das Haupterkenntnisinteresse der ikonologischen Kontextanalyse (vgl. zur Methode der Visuellen Kontextanalyse Kapitel 11). Die sieben Produktionskontexte sind, wie die gesamte Abb. 1, als idealtypisches Modell zu verstehen. In der Realität treten meist Mischformen auf. Dennoch ist es sinnvoll, zwischen idealtypischen Kontexten zu unterscheiden und besonders auf der Produktionsebene können diese mit Hilfe standardisierter (quantitativer) und nicht-standardisierter (qualitativer) Instrumente (vgl. Abb. 3, S. 27) präzise untersucht werden. Zwischen dem Formkontext und dem Produktionskontext gibt es direkte Beziehungen. Architektur, Skulptur, Malerei entstammen meist einem künstlerischen Produktionskontext, wobei bei der Architektur auch kommerzielle Aspekte eine Rolle spielen können. Grafik, Fotografie, TV, Video, Internet sind visuelle Formen, die in journalistischen Produktionskontexten entstehen, wobei auch künstlerische, wissenschaftliche, private und politische Produktionskontexte denkbar sind. Ein typischer kommerzieller Produktionskontext ist die Werbung und für den politischen Produktionskontext ist der Wahlkampf ein gutes Beispiel (vgl. Abb. 8, 22, 26 auf S. 38, 67, 71). In jüngster Zeit ist jedoch vor allem der private Produktionskontext auf Expansionskurs. Die geeigneten Instrumente zu entwickeln, um diese Fülle an privat produzierten und global verbreiteten Bildern analytisch zu erfassen, ist eine der großen Herausforderungen für die Visuelle Kommunikationsforschung im Allgemeinen und die Visuelle Kontextanalyse im Speziellen.

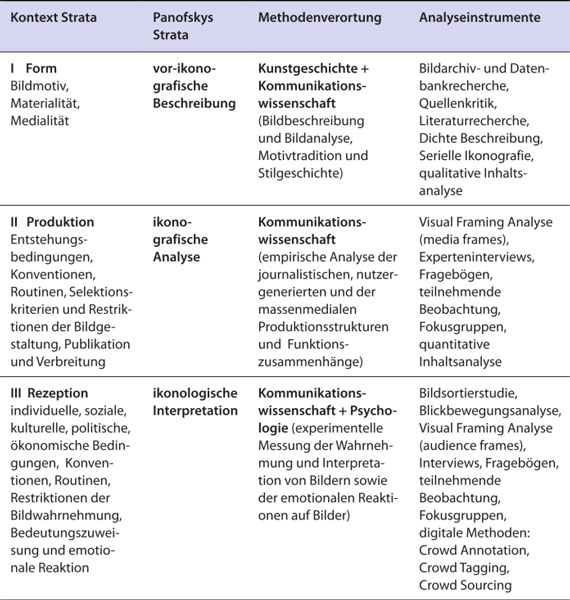

Abb. 3: Vergleich der drei Kontext-Strata mit dem Dreistufenmodell von Erwin Panofky

Die sieben idealtypischen Produktionskontexte unterscheiden sich strukturell und funktional voneinander. Während der künstlerische Produktionskontext in der Regel von dem Willen, der Begabung und der Kreativität eines einzelnen Individuums abhängt, und darin dem privaten Produktionskontext ähnelt, sind sowohl der kommerzielle als auch der journalistische und der politische Produktionskontext durch arbeitsteilige Strukturen geprägt. In allen drei Fällen müssen weitere Personen sowie deren Interessen, Wünsche, Vorlieben und Aversionen im Produktionsprozess berücksichtigt werden. Während eine Künstlerin – idealtypisch gesehen – für sich selbst produziert und damit auch der einzige Gradmesser des Erfolges ist, spielen der Auftraggeber in der Werbeindustrie sowie das Zielpublikum eine entscheidende Rolle und häufig wird die Gestaltung des Endprodukts durch den Auftraggeber oder durch in Pre-Tests ermittelte Publikumsreaktionen direkt beeinflusst. So ist das Ziel Visueller Kommunikation im Wahlkampf, die Wahl zu gewinnen. Folglich spielen in Deutschland die Parteien als Auftraggeber, in den USA hingegen die Kandidaten und ihre Wahlkampfmanager, eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der hier verwendeten Bilder, Slogans etc. Auch die konkrete Form für die Werbebotschaft wird nicht allein von den Werbegestaltern entschieden, sondern meist von den Auftraggebern. Der journalistische Produktionskontext ist ähnlich komplex wie der wissenschaftliche. Beide orientieren sich an berufsethischen Vorstellungen über die Rolle des Journalismus bzw. der Wissenschaft und der darin enthaltenen Selbstverpflichtung zu einer möglichst ausgewogenen Berichterstattung bzw. einer möglichst objektiven Darstellung der Forschungsergebnisse. Dabei ist der Bildjournalismus komplex und besonders im vergangenen Jahrzehnt unter massiven Wandlungsdruck geraten, bedingt unter anderem durch die finanzielle Krise, den weltweiten Digitalisierungstrend sowie die große Konkurrenz von Amateurfotografen. Boulevardjournalismus ist ein Hybrid aus kommerziellen und journalistischen Motivationen und muss auch vor dem Hintergrund dieser beiden Einflussfaktoren analysiert werden.

Der wissenschaftliche Produktionskontext ähnelt dem künstlerischen insofern, als dass es letztendlich in der Entscheidung des Wissenschaftlers liegt, seine Bilder zu veröffentlichen oder nicht. Zu den wissenschaftlichen Bildern zählen sowohl Ultraschallbilder, Röntgenaufnahmen, Kernspintomografien und andere technisch erzeugte Bilder als auch Informationsgrafiken, die dann beispielsweise in einem journalistischen Kontext veröffentlicht werden. Der religiöse Produktionskontext spielt in jüngster Zeit wieder eine größere Rolle. Darunter fallen zum Beispiel der Bilderstreit über die Mohammed-Karikaturen oder die missglückte Restaurierung einer Ikonenmalerei (vgl. Abb. 86, S. 181). An diesen Beispielen zeigt sich, wie komplex eine Produktionskontextanalyse in der Realität sein kann und wie wichtig dabei eine detaillierte Analyse der unterschiedlichen Einflussfaktoren bei der Gestaltung der Bilder ist.

Das 3. Stratum, der Rezeptionskontext, schließlich ist die komplexeste aller drei Ebenen. Denn hier überschneiden sich häufig die sieben idealtypischen Produktionskontexte mit ihren Rezeptionspendants. Dies ist auch der Grund, warum das Instrumentarium der Datengenerierung im Rezeptionskontext zusätzlich auf standardisierte bzw. experimentelle Methoden, die häufig aus der Psychologie adaptiert werden, zurückgreifen muss, um neben den bewussten Bildbedeutungen, die über Fragebögen, Interviews, RTR-Messung u. ä. zu ermitteln sind, auch die eher unbewussten Wahrnehmungs- und Bedeutungsdimensionen erschließen zu können, beispielsweise über Eyetracking (vgl. dazu ausführlich: Geise 2011b, 2014; Geise/Schumacher 2011) oder psychophysiologische Verfahren (vgl. Müller/Kappas/Olk 2012 sowie Kapitel 5).

2.2 Bildnis – Porträt – (visuelle) Repräsentation

Innerhalb der Bildgestalten lassen sich wiederum unterschiedliche »Bildfamilien« bzw. Bildarten identifizieren. Diesen »Sonderfällen des Bildes« ist gemein, dass sie zwar tendenziell einer der Bildformen und den ihr entsprechenden Produktions- und Rezeptionskontexten zuzuordnen sind, aber nicht exklusiv auf diese Ebene begrenzt sind. Das Porträt beispielsweise, bei dem nur eine Person (seltener auch ein Objekt) dargestellt wird, und für das die Ähnlichkeit zwischen Dargestelltem und Original ursprünglich konstitutiv war (vgl. Seidl 1998), entspricht historisch gesehen der Bildform Malerei (bzw. als plastische Darstellung der Skulptur). Insofern lässt sich das Porträt in der ursprünglichen Bedeutung auch über die Art und Weise seiner Darstellung beschreiben und wäre in der Terminologie Gombrichs damit ein man-made image, während der heutige (deutsche) Porträtbegriff auch auf Fotos aus einem Passbildautomaten zutrifft – solange diese den Anspruch der Wiedererkennbarkeit des Originals auf dem Abbild erfüllen. Von besonders aktuellem Interesse sind in dieser Hinsicht die »Profilbilder«, die millionenfach täglich auf Soziale Netzwerkseiten, wie beispielsweise FACEBOOK, hochgeladen werden. Hier wird deutlich, dass die Unterscheidung zwischen »vom Menschen« und »von Maschinen gemachten Bildern« hinfällig ist. Um Porträts handelt es sich in jedem Fall (vgl. Abb. 11, S. 48). Zudem bietet das Internet die Möglichkeit zum »Bildkommentar«. Allseits verfügbare Software zur Bildmodifikation macht die Veränderung des »Originals« durch denselben oder andere Nutzer zu einem Kinderspiel (vgl. Abb. 12, S. 50). Die Frage nach »Original« und »Kopie« ist insofern kontrovers und stellt die Visuelle Kommunikationsforschung vor neue Herausforderungen.

Bis heute werden die Begriffe Porträt und Bildnis (bzw. deren »Spezialtypen« Selbst-Porträt und Selbst-Bildnis) in der kunsthistorischen Tradition, in der das Porträt traditionell ein zentrales Sujet darstellt (vgl. Köstler 1998: 9), weitgehend synonym verwendet (vgl. Trnek 2004). In ihrer Blütezeit im 16. Jahrhundert waren Porträts keine Selbstverständlichkeit. Mit dem Recht auf Anfertigung und Ausstellung des eigenen Porträts waren politische und soziale Machtansprüche verbunden. Es wundert daher nicht, dass der Anspruch einer möglichst wirklichkeitsgetreuen individualisierenden Abbildung seit der Spätantike sukzessive verdrängt wurde, zunächst durch typisierende und idealisierende Repräsentationsbildnisse, die die Porträtierten über eine entsprechende Darstellung bzw. Ausstattung einer bestimmten, oft auch intendierten, sozialen Position zuwiesen (vgl. Schneider 2002). Spätestens mit der »Erfindung« der modernen Malerei im 19. Jahrhundert wurde dieser Kanon dann auch um die Idee einer subjektiv treffend charakterisierenden Wiedergabe bzw. um einen explizit gestalterisch-schöpferischen Aspekt ergänzt. Das »moderne« Porträt ist in seiner Darstellung nicht mehr auf die Wiedererkennbarkeit fixiert, sondern kann auf die Wiedergabe der subjektiven Sicht des Betrachters bzw. Künstlers fokussieren, was, wie etwa bei Pablo Picasso auch die Integration abstrakter Formen erlaubt. Diese zunehmende Formenvielfalt hat einerseits dazu geführt, dass Fragen nach der Ausdrucksstärke, Funktion, Authentizität oder Wirkung insgesamt stärker in den Mittelpunkt der Betrachtung rücken (vgl. exemplarisch: Schneider 2002; Trnek 2004).

In die Zeit des 19. Jahrhunderts fällt auch der Bedeutungswandel des Begriffs Repräsentation (vgl. Müller 1997a: 23–40). War der Begriff im Englischen und im Französischen ursprünglich ein Synonym für das Wort »Bild«, so verselbständigte er sich im Laufe des 19. Jahrhunderts immer stärker und entwickelte sich zu einem Überbegriff, der nicht nur den visuellen Darstellungsprozess, sondern auch die Repräsentation im politischen Raum, d. h. das politische Handeln Einzelner stellvertretend für eine politische Einheit, bezeichnete. Diese Doppeldeutigkeit von »Repräsentation« schwingt auch heute noch mit. Mit »Repräsentation« wird zum einen die konkrete, materielle Repräsentation im Sinn einer visuell reproduzierenden Darstellung bezeichnet, zum anderen die abstrakte, immaterielle Repräsentation im Sinn einer Stellvertretung für eine Idee oder für Personen. Repräsentation lässt sich insofern als komplexer Prozess charakterisieren, der auf mehreren Ebenen verläuft und der eine materielle und eine immaterielle Komponente hat. Repräsentation bedeutet so immer zugleich die Vergegenwärtigung von etwas Nicht-Gegenwärtigem, Abwesendem sowie die Darstellung oder die Abbildung konkreter Personen oder Objekte. Hier spiegelt sich das Abbild-Denkbild-Phänomen wider. Auch für den Begriff der »Repräsentation« gilt im Rahmen der Visuellen Kommunikationsforschung, was für den Begriff »Bild« festgestellt wurde: Sowohl die materiellen als auch die immateriellen Aspekte der Repräsentation sind Teil Visueller Kommunikationsforschung. Sie beginnt jedoch zunächst bei den konkreten, materiellen Aspekten des Repräsentationsprozesses. Die Fragestellung kann sich, muss sich aber nicht auf den immateriellen Teil von Repräsentation beziehen. Im Fall einer weitgefassten Fragestellung werden die Repräsentationen bzw. Abbilder als Quellen für die Erforschung der Denkbilder benutzt. Eine enggefasste Fragestellung bezieht sich lediglich auf die Abbilder und beispielsweise die Erforschung ihrer Entstehungsbedingungen.

2.3 Ikone – Inszenierung – Image

Die Idee der Repräsentation hat eine besondere Bedeutung für die Bildfamilie der Ikonen. Ikonen sind im ursprünglichen Sprachgebrauch transportabele Darstellungen von Heiligen (seltener auch von biblischen Szenen), die religiös bzw. kultisch verehrt werden. Wie auch in der »Legenda Aurea«, einer mittelalterlichen Sammlung von Heiligenlegenden, exemplarisch für eine Osterprozession von Gregor dem Großen mit einer Marienikone beschrieben, wird den Ikonen eine übernatürliche, mitunter heilende Kraft unterstellt:

»Als ob die Pest das Angesicht des Bildes fürchtete, wich sie zurück und in der nunmehr gereinigten Luft hörte man Engelsstimmen singen […] Und auf einmal sah man über der Festung des Crescentius einen Engel des Herrn, der ein blutbeflecktes Schwert säuberte und es in die Scheide steckte. Gregor verstand, dass die Pest ein Ende hatte und so war es auch« (de Voragine 1490).

Laut »Legenda Aurea« war es das Bild selbst, das wirkte und die Luft reinigte; die Ikone wurde besonders im byzantinischen Kulturkreis nicht nur als Abbild der dargestellten Heiligen gesehen, sondern als deren unmittelbare Repräsentation, weshalb man davon ausging, dass die Verehrung, die der Ikone entgegengebracht wurde, direkt auf die dargestellte, verehrte Person überging. Der Begriff »Ikone« umschreibt insofern eine konkrete Bildfunktion sowie auch den Rezeptionskontext des Heiligenbildnisses. Die Verehrung der Ikonen wurde und wird oft im Rahmen aufwendiger Prozessionen vollzogen.

Die (pseudo-)religiöse Verehrung von Bildern spielt auch im politisch-säkularen Bereich eine Rolle, wo sie zu einer, oftmals intendierten, Verhaltensmobilisierung führen kann. Ähnlich dem traditionellen Heiligenbild werden dann Porträts politischer Führer, besonders im Kontext von Kriegen und Konflikten, zu Heiligen stilisiert, wie dies etwa bei Osama Bin Laden (Abb. 13, S. 51) der Fall war. Auch bei politischen Demonstrationen und Kundgebungen finden neben Textplakaten häufig Porträts besonders verehrter Führungsfiguren oder verstorbener »Helden« Verwendung, um an deren Mythos zu erinnern oder diese für die eigene Botschaft zu instrumentalisieren. Hier kommt es auf den jeweiligen Rezeptionskontext an, ob dem Bild eine positive oder negative Wirkung zugeschrieben werden kann – und wie dies kritisch zu reflektieren ist.

Auch hierbei eingesetzte Inszenierungen gehören zum Objektbereich der Visuellen Kommunikationsforschung, sofern sich ihre Analyse nicht ausschließlich auf immaterielle visuelle Eindrücke, etwa in Form von Erlebnisberichten, stützen kann, sondern auch auf materielle Bilder, beispielsweise in Form von Videoaufzeichnungen oder Pressefotografien (vgl. Abb. 4–7, S. 33–36). Dabei kann eine Inszenierung allgemein als öffentliche Zurschaustellung eines Werkes, Ereignisses, einer Person oder eines Objekts definiert werden. Im engeren Sinn betrifft dies den Bereich der darstellenden Kunst, im weiteren Sinn alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Auch in der Werbung dargestellte Produkte, Popstars, Parteitage, Protestaktionen oder Demonstrationen werden aufwendig visuell inszeniert. Gerade die mediale Inszenierung von Wirklichkeit wurde wiederholt problematisiert, insbesondere im politischen Kontext (vgl. zur Diskussion Geise 2011a: 126–127). Das Phänomen politische Inszenierung ist aber keineswegs ein Produkt der heutigen Mediengesellschaft; vielmehr zieht es sich »wie ein roter Faden« durch die Geschichte, denn »alle Epochen sind von verschiedenen Erscheinungsformen der Dramaturgie, Theatralität und Körperlichkeit von Macht und Herrschaft geprägt« (Arnold/Fuhrmeister/Schiller 1998: 9; vgl. Zanker 1997). Politische Inszenierung lässt sich insofern als »Arbeit an der politischen Deutungskultur« (Sarcinelli 1998: 148; 2005), als »Form der Darstellung« verstehen (Schicha 2003: 8–9), bei der bestimmte Präsentationstechniken angewandt werden, um ein Ereignis, eine Person, ein Objekt oder Werk für ein Publikum visuell in Erscheinung zu bringen und es dabei mit einem entsprechenden visuellen Interpretationsrahmen zu versehen (vgl. Kapitel 15).

Das Besondere an der strategischen Inszenierung heute scheint zu sein, dass, im Zuge der Professionalisierung der politischen Kommunikation (vgl. Swanson/Mancini 1996), politische Akteure zunehmend die Strategien der Inszenierung auf »Pseudo-Ereignisse« anwenden, die nicht genuin vorliegen, sondern explizit erst für die Inszenierung geschaffen werden und Ergebnis einer bewussten Planung sind (vgl. Boorstin 1992; Kepplinger 2001).

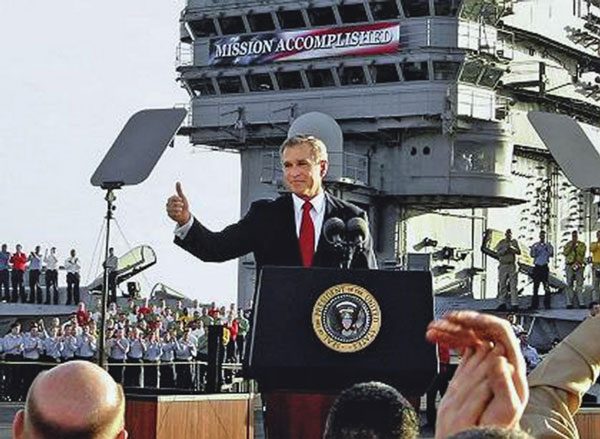

Ein häufig thematisiertes Beispiel hierfür ist etwa die spektakuläre Landung von US-Präsident George W. Bush auf dem Flugzeugträger USS Abraham Lincoln im Mai 2003 (Abb. 4) vor der kalifornischen Küste, wo er die historische »Mission Accomplished«-Rede zum vermeintlichen Sieg über den Irak hielt (Abb. 7, S. 36).

Für seinen Auftritt war der damalige amerikanische Präsident nicht nur in voller Pilotenmontur in einem Viking-Kampfjet auf dem Flugzeugträger gelandet; damit die heimische kalifornische Küste im Hintergrund nicht auf den Fotografien zu sehen war, sondern der Eindruck entstehen konnte, der Präsident befände sich in der Kampfesregion, war die Plattform für die Aufnahmen um 180 Grad gedreht worden. Auch wenn die medienwirksame Inszenierung – die von visuellen Stereotypen und bekannten Gesten aus dem Spielfilmgenre geprägt war (vgl. Abb. 4–7, S. 33–36) – heute eher als Symbol für eine fehlgeschlagene Strategie im Irakkrieg stehen mag, dürfte die Szene damals die angestrebte magische Überhöhung Bushs als »Super-Hero« und seine Wahrnehmung als siegreicher »Commander in Chief« in der breiten amerikanischen Bevölkerung unterstützt haben. Vor dem Hintergrund des 2003 vom US-Verteidigungsministerium verhängten, eingeschränkten Zugangs von Journalisten zum Kriegsgeschehen (embedded reporting) erschien die mit Hollywood-Pathos von »Top Gun« (1986) und »Independence Day« (1996) (Abb. 4–7) aufgeladene Inszenierung zunächst wirkungsmächtig. Je länger jedoch der Irak-Krieg andauerte, desto mehr entlarvte sich das plakative Versprechen der abgeschlossenen Kampfesmission als eine an der Realität gescheiterte Fiktion.

Abb. 4: Präsident George W. Bush in Kampfjet-Montur zusammen mit der Crew auf dem Flugzeugträger Abraham Lincoln am 1. Mai 2003

Wie das Beispiel verdeutlicht, sind Inszenierungen bewusst gestaltete Realität. Die Frage, die sich in einer Demokratie stellt, ist dabei insbesondere, wie transparent diese Gestaltungsprozesse sind. Zudem muss erörtert werden, ob mit einer wachsenden Inszenierung von Realität nicht das Misstrauen gegenüber der Ereignisauthentizität steigt oder gar ein Realitäts- bzw. Vertrauensverlust zu beklagen ist. Hier bleibt die kritische Diskussion um die Entkoppelung des politischen Systems von realen Fakten bestehen (Swanson/Mancini 1996: 270): »Certainly, the most worrisome aspect of new-style electoral politics is its potential for diverting attention from political realities to a fabricated world of virtual politics« (H.d.V.).

Jenseits dieses normativen Diskurses bietet sich für die Analyse und Interpretation von Inszenierungen ein visueller Ansatz an. Eine »Inszenierung« in der Visuellen Kommunikationsforschung ist dabei ein wertneutraler Begriff, der auf komplexe, mehrdeutige visuelle Phänomene Anwendung findet, die strategisch gestaltete Wirklichkeit widerspiegeln. Dabei zählen die Bilder inszenierter Ereignisse zu den schwierigsten »Objekten« der Visuellen Kommunikationsforschung. Nicht nur ihre multimediale Struktur, auch die Notwendigkeit, in nur wenig Transparenz aufweisende Zusammenhänge einzudringen, macht die Analyse von visuellen Inszenierungen zu einer wissenschaftlichen Herausforderung. Der Inszenierungsbegriff kann dabei auf inszenierte Einzelbilder ebenso angewendet werden wie auf (Bewegt-)Bilder inszenierter Veranstaltungen, wie etwa Filmsequenzen der Olympischen Spiele, von Rockkonzerten, Demonstrationen oder Parteitagen. Der Objektbereich ist damit denkbar weitgefasst. Die Inszenierungsanalyse ist dabei nach wie vor ein zukunftsträchtiges Forschungsfeld, das bislang kaum bestellt ist (vgl. Arnold/Fuhrmann/Schiller 1998; Früchtl/Zimmermann 2001).

Abb. 5: Der Schauspieler Bill Pullman als President Whitmore in »Independence Day« (1996) nach gewonnener Schlacht in Kampfpilotenmontur

Abb. 6: Der Schauspieler Tom Cruise in der »Top Gun«-Rolle als »Maverick« (1986)

Von ihrer Wirkungsrichtung her zielen Inszenierungen – ähnlich wie visuelle Repräsentationen – meist auf die bewusste Modellierung eines intendierten Images. Abgeleitet vom Lateinischen »imago«, was so viel wie »Bild/Vorstellung« bedeutet, bezeichnet ein Image ein mentales Konstrukt von einem Objekt oder einer Person, das auf Basis bewusst und unbewusst wahrgenommener (Medien-)Bilder, Fakten, Assoziationen, Erfahrungen oder Bewertungen beim Rezipienten entsteht (vgl. Boush/Jones 2006; Kotler/Keller 2011). Analog dazu definiert Salcher (1995: 132) Image als »das Vorstellungsbild eines Gegenstandes oder einer Person in Form einer Komplexqualität von Gefühlen, Einstellungen, Haltungen und Erwartungen, die zusammen das Verhalten des Individuums bezüglich dieses Gegenstandes prägen«. Images sind also nicht objektiv, eindeutig und umfassend, sondern subjektiv und damit mehrdeutig, selektiv, häufig stereotyp und häufig unbewusst. Als mentales Bild ist ein Image vor allem eine visuelle Vorstellung. Die Ambivalenz, d. h. die Mehrdeutig-keit von Images, liegt nicht zuletzt in eben jenem »visuellen Charakter« begründet: Bilder sind prinzipiell mehrdeutige Kommunikationsformen, da ihre Bedeutungen von der Interpretation der jeweiligen Betrachter abhängen. Da diese Bedeutungszuweisungen assoziativ generiert werden, hängen die Interpretationen wiederum von den jeweiligen Bildassoziationen der Betrachter ab. Ein Image ist im Unterschied zu einem Abbild aus dieser Perspektive komplexer, weil es zu einem wesentlichen Teil immateriell ist. Abbilder, wie beispielsweise Werbefotografien (Abb. 28, S. 73), dienen meist nur als Assoziationsanreize, die ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Person attraktiver machen sollen. Entscheidend für das Verständnis von Images ist die Differenz zwischen Realität und Illusion, die sie zu erzeugen verstehen. Die materiellen Abbilder, die Basis der immateriellen Images oder Denkbilder sind, können von Seiten der Visuellen Kommunikationsforschung als erste Anhaltspunkte zur Annäherung an die Erforschung der Images herangezogen werden. Daher geht auch die Imageforschung zunächst von Beschreibung, Analyse und Interpretation der konkreten Abbilder aus (vgl. Kapitel 4).

Abb. 7: Präsident George W. Bush bei seiner »Mission Accomplished«- Rede auf dem Flugzeugträger Abraham Lincoln, am 1. Mai 2003

3 Die assoziative Logik der Visuellen Kommunikation

Unabhängig von der Bildgestalt oder dem Bildtypus liegt die Eigenart Visueller Kommunikation in der ihr spezifischen assoziativen Logik, die sich von der argumentativen Logik, wie sie meist in Textkommunikation anzutreffen ist, wesentlich unterscheidet. Daraus folgt, dass Bilder nur dann adäquat, und das bedeutet wissenschaftlich sinnvoll, analysiert und interpretiert werden können, wenn ihr spezifisches Kommunikationsprinzip erkannt und theoretisch und methodisch reflektiert wird (vgl. Müller 2007; Geise 2011a).

Visuelle Kommunikation folgt einer eigenen, nicht rational-argumentativen, präsentativen und holistischen Logik. Das Prinzip dieser Logik ist die Assoziation. Als bewusste oder unbewusste Verknüpfung beim Rezipienten bestehender und entstehender mentaler Konstrukte lassen sich Assoziationen und die im Assoziationsprozess aktivierten mentalen Konstrukte sowie deren Bedeutungen empirisch erfassen und analytisch rekonstruieren bzw. interpretieren (vgl. zur empirischen Erfassung von Bildwirkungen Kapitel 5; zu Techniken der Bildinterpretation Kapitel 4). Dabei sind Bild und Text nicht als konkurrierende menschliche Ausdrucksformen zu verstehen. Sie beziehen sich aufeinander, sind häufig sogar voneinander abhängig. Dies gilt insbesondere, da Bilder selten isoliert auftreten, sondern vielfach in multimodale Kontexte eingebunden sind und mit diesen interagieren: »There are no visual media« pointiert Mitchell (2005) diese Kontextbezogenheit (medialer) Visueller Kommunikation. Bilder und Texte bedingen sich wechselseitig, wenn auch in unterschiedlichen Modalitäten. Für die Visuelle Kommunikationsforschung ist damit die Berücksichtigung der grundsätzlichen Andersartigkeit der Logik textueller und Visueller Kommunikation von zentraler Bedeutung (vgl. Müller 2003; 2007; Geise 2011a; Lobinger 2012; Geise/Lobinger 2012).