Полная версия:

Grundlagen der Visuellen Kommunikation

Da die hiermit implizierten Fragen zu einem Großteil empirischer Natur sind, werden bei der Wirkungsanalyse quantitative und/oder qualitative Methoden der empirischen Sozialforschung eingesetzt. Insbesondere kommunikationswissenschaftliche sowie psychologische und kognitionswissenschaftliche Methoden bieten sich zur Bearbeitung des Rezeptions- und Wirkungsaspektes von Bildern an (vgl. Kapitel 5). So ist eine bislang immer noch ungeklärte – und vermutlich aufgrund der Komplexität der Kommunikationssituation niemals vollständig zu klärende – Frage im Bereich der visuellen politischen Kommunikationsforschung die nach dem Einfluss von Visueller Wahlkampfkommunikation auf die Wahlentscheidung. Warum sich Wählerinnen und Wähler für eine bestimmte Partei oder einen bestimmten Kandidaten entscheiden, ist von sehr vielen unterschiedlichen Faktoren abhängig (vgl. Brettschneider 2002, 2005). Insofern kann der konkrete Einfluss eines bestimmten Wahlplakats auf die Wahlentscheidung (vgl. Abb. 26, 30–32, S. 71, 89) kaum isoliert gemessen werden. Dieses Beispiel verdeutlicht die enorme wissenschaftliche Herausforderung, handlungs- und einstellungsrelevante Wirkungen von Bildern nachzuweisen. Wo die Forschung hingegen bereits größeren Erfolg hat, ist bei dem Nachweis wahrnehmungsrelevanter bzw. physiologischer und affektiver sowie auch kognitiver Wirkungen von Bildern (vgl. etwa Geise 2011a, b, 2013; Müller/Kappas/Olk 2012).

Die Wirkungsanalyse untersucht Formen, Strukturen und Prozesse der Wahrnehmung und Rezeption von Bildern sowie die damit verbundenen Wirkungen auf Rezipienten. Sie fragt dabei nach den Adressaten und Rezipienten Visueller Kommunikation:

Was machen die Menschen mit den Bildern?

Was machen die Bilder mit den Menschen?

Ungleich komplexer als die Analyse der Rezeption und Wirkung von Einzelbildern ist die Analyse bewegter Bilder. Obwohl hier die Bildanalyse um Text- und Audioanalyse ergänzt werden muss, gilt die prinzipielle Dreiteilung in Produktions-, Produkt- und Wirkungsanalyse auch für filmisches Bildmaterial. Diese Dreiteilung ist eine idealtypische Unterscheidung, die für das Begreifen visueller Kommunikationsstrukturen hilfreich ist. In der Realität vermischen sich diese Ebenen, weshalb es sinnvoll erscheint, die drei Analyseebenen zumindest in der Gesamtbetrachtung zu integrieren und dabei die zuvor in ihre Einzelteile zerlegten Elemente zu einem komplexen Ganzen zusammenzufügen. Wie oben bereits angedeutet, steht jedoch am Beginn jeder visuellen Kommunikationsanalyse die Bildbeschreibung, die in Kapitel 4 an praktischen Beispielen erläutert wird.

2 Was ist ein Bild?

Bilder sind medienhistorisch eine anthropologische Konstante: Seit Menschen im Paläolithikum die ersten bildlichen Botschaften erzeugt haben, waren Bilder wesentlicher Bestandteil menschlicher Ausdrucksformen. Für Boehm (2001: 10) ist der Mensch daher ein »Homo Pictor«. Doch was macht ein Bild zu einem Bild? Was ist ein Bild?

Diese scheinbar simple Frage stellte W. J.T. Mitchell, einer der führenden Bildtheoretiker, 1986 in einem bis heute grundlegenden Artikel. Für Mitchell (1986: 9) ist das theoretische Verständnis der Bildlichkeit in sozialen und kulturellen Praktiken verankert. Doch was bedeutet das? Zunächst einmal, dass unser Verständnis von Bildlichkeit und von Bildern relativ ist, denn es basiert auf Vorerfahrungen, die aus zeitlichen, kulturellen, sozialen und individuellen Wahrnehmungsdifferenzen resultieren (Mitchell 1986: 8–9) und zu Unterschieden in Bildverständnis und Bildinterpretation führen. Um diese Beobachtung an einem Beispiel zu illustrieren: Wenn zwei Menschen dasselbe Bild von einem Apfel betrachten, bedeutet das nicht automatisch, dass sie dasselbe in diesem Apfel sehen – vielleicht ist das Bild für den einen einfach eine visuelle Repräsentation eines Apfels, für den anderen aber ein Symbol für gesunde Ernährung, für den Sündenfall oder eine bekannte Computerfirma. Ebenso wird eine Person ein Klassenfoto zum Zeitpunkt seiner Entstehung anders beurteilen als im Rückblick Jahrzehnte später. Auf diese enge Verbindung von materiellem Abbild und immateriellem Denkbild hatte bereits der Kulturwissenschaftler und Kunsthistoriker Aby Warburg (1866–1929) hingewiesen.

Das Problem der Bilddefinition ist jedoch noch komplexer. Jenseits offensichtlicher zeitlicher, kultureller, sozialer und individueller Wahrnehmungsdifferenzen ist bereits unklar, was genau mit dem Wort Bild gemeint ist (vgl. Boehm 1994; Belting 2005, 2007). Der Begriff wird in der deutschen Sprache auf so unterschiedliche Phänomene wie Kunstwerke, Familienfotos, Piktogramme, Traumbilder, Klangbilder, sprachliche Metaphern und sogar zur Beschreibung von Ideen angewendet (vgl. Müller 2007). Mitchell (1986: 8–9) unterscheidet zwei Bildgruppen und insgesamt fünf Bildkategorien: grafische, optische, perzeptuelle, geistige und sprachliche Bilder. Zur Bildgruppe der materiellen Bilder zählen:

1) die grafischen Bilder wie Gemälde, Zeichnungen und auch Statuen sowie

2) die optischen Bilder wie Spiegel und Projektionen.

Diesen stellt Mitchell (1986: 9–14) die Bildgruppe der immateriellen Bilder als ›weniger greifbare‹ Bildkategorie gegenüber. Hier differenziert er zwischen

3) den perzeptuellen Bildern (Sinnesdaten, Erscheinungen),

4) den geistigen Bildern (Träume, Ideen, Erinnerungen) und

5) den sprachlichen Bildern.

Während die so gefassten grafischen und optischen Bilder eindeutig zum Repertoire Visueller Kommunikationsforschung zählen, ist fraglich, inwieweit die weniger greifbaren Bildkategorien ebenfalls dazugehören. Hier befindet sich die Visuelle Kommunikationsforschung in einem Dilemma: Werden die immateriellen Bilder integriert, ergibt sich eine große begriffliche Unschärfe. Dies zeigt auch Mitchells aktuelle Auseinandersetzung, in der er (2008: 11) das Bild definiert als »jedes Abbild, jede Darstellung, jedes Motiv und jegliche Gestalt, die in bzw. auf irgendeinem Medium erscheint«. Ein solch weit gefasster Bildbegriff ist für die Visuelle Kommunikationsforschung zu unpräzise und damit ungeeignet. Umgekehrt erweist sich aber auch ein zu enger Bildbegriff als problematisch.

Aus semiotischer Perspektive beispielsweise, aus der das Bild meist unter der allgemeineren Metakategorie »Zeichen« zusammengefasst wird (vgl. Goodman 1997), wird oft eine Ähnlichkeit zwischen Zeichen und Bezeichnetem unterstellt: »Das visuelle Zeichen […] beruht auf einer Ähnlichkeitsbeziehung zwischen Figur und Bedeutung. […] Visuelle Zeichen bedeuten aufgrund von Entsprechung, die Form selbst vermittelt hier die Vorstellung« (Pörksen 1997: 153; zur Diskussion der Ähnlichkeit in semiotischen Bildtheorien vgl. auch Rehkämper 2002). Während aber bereits die Idee der prinzipiellen Ähnlichkeit zwischen Abbild und Vorlage zu hinterfragen ist, ist an der Betrachtung von Bild als visuellem Zeichen außerdem kritisch, dass Zeichen aus semiotischer Perspektive erst durch ein »zur Konvention gewordenes Wahrnehmungsschema« entstehen (vgl. Pörksen 1997: 153; Engelkamp 1998: 50).

Ausgehend von der Idee, dass Bilder insbesondere auch sichtbar wahrnehmbare Gegenstände sind, verbindet Sachs-Hombach (2003: 94–95) die semiotische Idee der Konventionalisierung von Wahrnehmungsschemata mit der Ebene des Wahrnehmungsprozesses. Für ihn sind Bilder wahrnehmungsnahe Zeichen. Aus dieser Perspektive gilt ein Gegenstand dann als Bild, »wenn er zum Ersten artifiziell, flächig und relativ dauerhaft ist, wir ihn zum Zweiten aufgrund dieser Eigenschaften als Zeichen auffassen und wir zum Dritten diese Zuschreibung des Inhalts auf Grundlage unserer visuellen Wahrnehmungskompetenzen vornehmen« (Sachs-Hombach 2003: 94–95). Obwohl die explizite Integration der Ebene visueller Wahrnehmung und Informationsverarbeitung auf den ersten Blick fruchtbar erscheint, kann Konventionalisierung zum Zeichen für die Vielfalt bildlicher Phänomene keine notwendige Bedingung sein, nicht einmal eine hinreichende: Konventionalisierung stellt vielmehr nur eine Möglichkeit dar, die zum »Sonderfall« des Abbildes führt (vgl. Geise 2011a: 59–60). Da aber die bei der Betrachtung entstehenden Denkbilder subjektiv bzw. relativ sind, kann ein Bild in hohem Maße bedeutungsoffen und über das Zeichen hinaus interpretationsbedürftig sein (vgl. Wiesing 1998).

Darauf, dass immaterielle Bilder nicht gänzlich aus der Betrachtung ausgeschlossen werden können, hatte bereits der Geistesvater der Ikonografie (vgl. Kapitel 8) Aby Warburg (1866–1929) hingewiesen. Der Hamburger Kulturwissenschaftler und Kunsthistoriker, dessen Denken weniger in theoretischen Schriften, als im Wirken und im Nachleben seiner kulturwissenschaftlichen Bibliothek deutlich wird, erkannte zwei Aspekte des Bildbegriffs, die im Folgenden vereinfacht zusammengefasst werden sollen.

Für Warburg sind Bilder janusköpfige Phänomene, die einen Abbild- und einen Denkbildcharakter aufweisen, wobei sich beide Facetten gegenseitig bedingen: Beide Seiten des Phänomens gehörten für Warburg untrennbar zusammen. Einer Interpretin Warburgs zufolge, sind »Bilder geronnene Denkräume« (Bauerle 1988: 15), sie materialisieren also Denkvorgänge. Abbilder hingegen seien komplexe Quellen für die (Re-) Konstruktion dieser Denkbilder. Der hier anklingende, duale Charakter des Bildes lässt sich auch etymologisch finden: Sprachgeschichtlich ist das Bild mit seinem immateriellen Charakter als Vorbild angelegt, die materielle Dimension der Abbildung tritt dagegen erst später in den Vordergrund (Müller 2007: 10). Die enge Verbindung zwischen Abbild und Denkbild impliziert, dass es zu jedem Abbild auch Denkbilder gibt, umgekehrt jedoch nicht jedes Denkbild auch Abbilder hervorbringt. Für den kommunikationswissenschaftlichen Bildbegriff ist der Abbildcharakter jedoch unabdingbar. Geistige Bilder, die keine materialisierte Gestalt annehmen, wie beispielsweise Träume, Musik, sprachliche Metaphern oder schriftlich verfasste Ideen fallen nicht (oder nur in Ausnahmefällen) in den Objektbereich der Visuellen Kommunikationsforschung.

Um materielle Bildarten zu kategorisieren, unterscheidet der Kunsthistoriker Ernst H. Gombrich (1909–2001) man-made images – vom Menschen handwerklich hergestellte Bilder, wie Zeichnungen oder Karikaturen, und maschinell erzeugte Bilder – machine-made images – wie etwa Fotografien (1980: 182). Zu der Rubrik der machine-made images gehören beispielsweise auch Bilder, die von Überwachungskameras erstellt wurden (vgl. Abb. 70, 71 und 73, S. 159, 160, 164). Eine weitere Bildkategorie, die Gombrich am Beispiel von Röntgenbildern einführt, sind scientific images – wissenschaftliche Bilder. Die Einordnung von digital erzeugten Infografiken (vgl. Knieper 1995) in dieses Schema fällt jedoch schwer und deutet darauf hin, dass sich die Objekte der Visuellen Kommunikationsforschung in Grenzbereichen bewegen, bei denen die Unterteilung nach Produktionsart nicht ausreicht, da solche Differenzierungen nichts über die immaterielle Komponente der Bilder bzw. deren Bedeutungs- und Verwendungskontexte aussagen.

Weiterhelfen könnte hier eine weitere begriffliche Unterscheidung Mitchells (1990: 56), der zwischen dem natürlichen, mimetischen Bild und dem künstlichen, expressiven Bild differenziert. Diese Unterscheidung zielt erneut auf die Frage nach der Ähnlichkeitsrelation von Bild und Abgebildetem. Während das mimetische Bild dem Abgebildeten in hohem Maße ähnlich ist, d. h. das Dargestellte visuell re-präsentiert, verfremdet das künstliche, expressive Bild das Dargestellte durch die Verleihung eines eigenen Ausdrucks, so dass es nicht mehr unmittelbar erkennbar ist. Doch kann auch diese Unterscheidung den Zielkonflikt zwischen enger und weiter Begriffsdefinition nicht vollständig lösen.

Ausgehend von Mitchells Unterteilung hat der Schweizer Medienpädagoge Christian Doelker (1997: 177) ein Modell zur Beschreibung von Bildlichkeit entworfen, das die drei Ebenen Wahrnehmungsinhalt, Original/Unikat und Kommunikat unterscheidet (Doelker 1997: 180). Diese korrespondieren mit drei unterschiedlichen Bildgestalten. Der Wahrnehmungsinhalt wird von Doelker als »Perzept«, als inneres Bild oder Idee bezeichnet, das Kommunikat versteht er als »Reproduktion« im Sinne einer technischen Wiedergabe bzw. Vervielfältigung eines Originals. Am komplexesten gestaltet sich Bildlichkeit auf der Ebene »Original/Unikat«, denn hier unterscheidet Doelker (1997) drei Ausprägungen: das »Abbild« als »Nachbildung einer Wirklichkeit«, die »eigene Wirklichkeit« sowie die »Übernahme eines authentischen Ausschnitts aus der bestehenden Wirklichkeit«. Als Bild definiert Doelker (1997: 187) »eine zum Zweck der Betrachtung oder Verständigung hergestellte visuelle Konfiguration. In diese Definition sind die Kriterien der Begrenztheit, der Transferierbarkeit und der Reproduzierbarkeit eingeschlossen. Eine optisch anregende Konstellation aus großer Höhe betrachtet wäre demnach noch kein Bild; erst die fotografische Aufnahme, die die Bedingung ›Herstellung‹ erfüllt […], und die Darbietung vor Betrachtern macht die Konfiguration zum Bild.«

Obwohl Doelkers Modell gerade aufgrund seiner Komplexität aus analytischer Perspektive sehr reizvoll ist, gestaltet sich der Transfer auf die Bildpraxis schwierig, denn auch Doelker trennt mit seinen beiden Bedingungen der Bildlichkeit – der Materialität (Herstellung) und dem Publikum (Darbietung vor Betrachtern) – zwischen materiellen und immateriellen Bildern und klammert so die immateriellen Bestandteile aus der Bilddefinition aus. Problematisch ist auch die Idee, der »Zweck der Betrachtung oder Verständigung« sei entscheidend für das Bildsein (Doelker 1997: 187). Zwar muss ein Bild immer erst als Bild intentional hergestellt werden (vgl. Belting 2005; Brandt 2005, 2009), doch ist die Intention der Bildherstellung gerade nicht konstitutiv für das »Bildsein«: Auch ein Bild, das nicht der nachfolgenden Betrachtung, Kommunikation oder Interaktion dienen soll – etwa, weil gerade der Prozess der Bilderstellung der intendierte Zweck ist – bleibt ein Bild. Aus dieser Perspektive definiert Stephanie Geise (2011: 63–67) das Bild als »intentionale, höchstens zwei-dimensionale, medial gebundene Visualisierung oder visuelle Repräsentation von Bedeutungsinhalten, die nicht vorher fixiert sein müssen«, die aber »Bezug zu situativen, zeitlichen, räumlichen, individuellen und sozialen Kontexten« haben. Das Bild wird damit als eine intentionale Schöpfung betrachtet, bei der das Bild physisch an ein Medium gebunden und damit materialisiert wird. Die Diskussion, ob Bilder materiell oder immateriell sind, geht damit in der Frage auf, was als Medium gilt. Während in einer weiten Auslegung Medium unspezifisch ein Träger von Informationen ist – auch das menschliche Gehirn kann in diesem Sinn »Medium des Denkens« (Aebli 1981: 279) sein und immaterielle Denkbilder binden – stellt Medium aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive ein materielles Kommunikationsmittel dar.

Da Ähnlichkeit von Bild und Abgebildetem nicht als konstitutiv angesehen wird, drückt der in der Definition eingebundene Begriff der Visualisierung aus, dass Bilder auch in hohem Maße Ungegenständliches oder Nichtexistentes darstellen, und dadurch das »Unsichtbare« visualisieren, während die Konzeption der visuellen Re-Präsentation eine abbildende Wiedergabe bezeichnet. Dass die Bedeutung von Bildern relativ ist, wurde oben bereits skizziert; entscheidend ist demnach, dass im Produktions-, Rezeptions- oder Kommunikationsprozess Bedeutungsinhalte zugewiesen werden, und nicht wann sie zugewiesen werden.

Ausschlaggebend für die Qualifizierung als Gegenstand Visueller Kommunikationsforschung ist somit weder die ästhetische oder künstlerische Qualität der Bilder, noch die Frage, welchem Zweck sie dienen sollen oder ob sie von Menschen oder von Maschinen gemacht sind. Relevant ist lediglich, dass Bilder visuelle mediale Kommunikate sind, d. h. visuell Bedeutungen kommunizieren und sich in einer materialisierten Form ausdrücken (vgl. Geise 2011a). In dieser Form sind sie »Quellenmaterial«, das kommunikationswissenschaftlich untersucht werden kann. Gegenstand Visueller Kommunikationsforschung sind also materielle und immaterielle Bilder. Dabei geht die Forschung zunächst von den konkreten materiellen Abbildern aus. Rein immaterielle Bilder, die keine Vergegenständlichung erfahren, sind nicht (oder nur in Grenzbereichen) Teil Visueller Kommunikationsforschung. Diese Überlegungen münden in folgende Definition Visueller Kommunikation bzw. Visueller Kommunikationsforschung (vgl. Müller 2003, 2007; Geise 2011a; Lobinger 2012):

Visuelle Kommunikation bezeichnet sämtliche Entstehungs-, Vermittlungs- und Austauschprozesse von Bedeutungsinhalten, sofern sich diese auf visuelle Phänomene beziehen, die sich in Form von Bildern materialisieren.

Visuelle Kommunikationsforschung untersucht empirisch-analytisch Entstehungs-, Vermittlungs- und Austauschprozesse von Bedeutungsinhalten und deren Wirkungen, sofern sich diese auf visuelle Phänomene beziehen, die sich in Form von Bildern materialisieren.

Grundsätzlich kann der in der Visuellen Kommunikationsforschung angewandte Bildbegriff dabei in zwei Aspekte unterteilt werden: in immaterielle, geistige Bilder (mental images) und in materielle Bilder (material images). Beide Aspekte sind untrennbar miteinander verbunden. Bei der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit visuellen Kommunikaten kann der Schwerpunkt auf eine der beiden Bildaspekte gelegt werden. Die jeweilige Fokussierung hängt von der Forschungsfrage ab und hat Auswirkungen auf die Methodenwahl und den Umfang des Forschungsprojektes.

2.1 Gestalttypen und Kontexte des Bildes

Bilder können ganz unterschiedliche Formen und Gestalten annehmen: Sie können als Grafik, als Fotografie, als Gemälde, als Bewegtbild auftreten, sogar als Skulptur, Relief oder Architektur (vgl. Abb. 1, S. 25). Dabei lassen sich die Gestalttypen sieben verschiedenen Produktionskontexten zuordnen. So können beispielsweise digitalisierte Bilder im Internet

1) künstlerischen,

2) journalistischen,

3) kommerziellen oder

4) wissenschaftlichen Ursprungs sein; ebenso kann ihre Herstellung aber auch

5) politisch,

6) privat oder

7) religiös motiviert sein – und auch Mischformen sind denkbar.

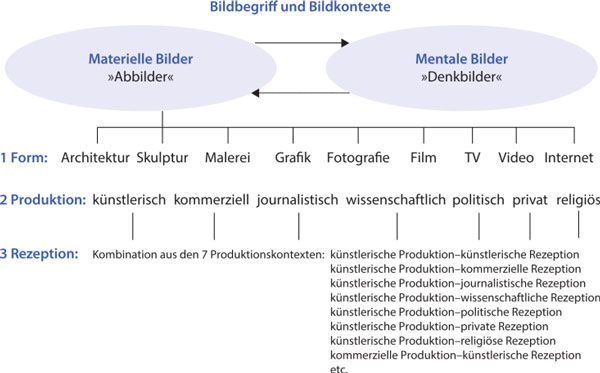

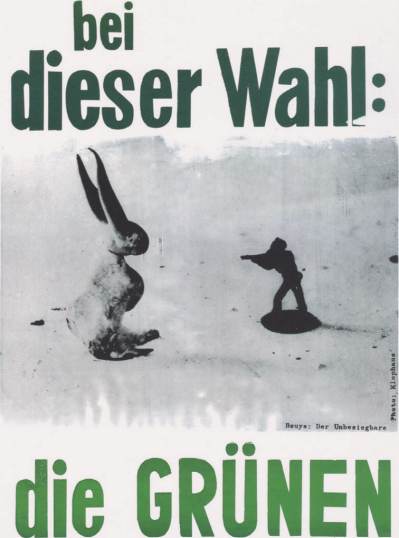

Noch komplexer werden die Zusammenhänge auf der Rezeptionsebene, wo etwa künstlerische Bilder kommerziell rezipiert oder umgekehrt kommerzielle Produkte künstlerisch rezipiert werden. Zudem können alle vier unterschiedlichen Rezeptionsmodi zeitgleich auftreten. Das Wahlplakat, mit einem Motiv des Aktionskünstlers Joseph Beuys, 1979 für die Partei DIE GRÜNEN zur ersten direkten Wahl des Europäischen Parlaments (vgl. Abb. 2, S. 26), sprach beispielsweise (mindestens) fünf Rezeptionsebenen an: als Kunstwerk, als Werbung, als Reproduktion in der Printberichterstattung, als Teil des kunstwissenschaftlichen Diskurses sowie als Mittel politischer Kommunikation. Das Modell in Abb. 1 unterscheidet zwischen drei verschiedenen Kontextdimensionen:

1) Form oder Gestalt des Bildes,

2) Produktion oder Herstellungskontext und

3) Rezeption oder Wirkungskontext.

Innerhalb des Modells werden sozio-kulturelle und politische Aspekte mit den unterschiedlichen Einflussfaktoren im visuellen Produktions- und Rezeptionsprozess integriert. Dabei ist die formal-gestalterische Ebene im Kontext der sozialwissenschaftlichen Bildforschung recht neu. Hingegen findet sich die Unterscheidung zwischen der Produktions- und der Rezeptionsebene bereits in der Pionierstudie von Hans Mathias Kepplinger (1987) zu »Nonverbaler Kommunikation und Darstellungseffekten« (vgl. zu Nonverbaler Medienkommunikation auch Kapitel 12). In Kepplingers Modell (2010: 13) wird zwischen der analysierten Situation, der Disposition und der Reaktion unterschieden. Dabei wird zwischen situationsspezifischen »Produktions-Filtern« und dispositionsspezifischen »Rezeptions-Filtern« getrennt.

Der dem in Abb. 1 dargelegten Modell zugrundeliegende Bildbegriff unterscheidet zwischen materiellen und immateriellen, mentalen Bildern und knüpft damit direkt an Warburgs Unterscheidung zwischen Abbildern und Denkbilder an, die jedoch als zwei Facetten eines einzigen Prozesses gedacht sind (vgl. Müller 2011). Dabei erzeugt jedes Abbild automatisch korrespondierende Denkbilder. Dies wird in Abb. 1 durch den durchgezogenen Pfeil verdeutlicht. Hingegen nehmen nicht alle Denkbilder automatisch eine materielle Form an. In der Grafik ist dies durch einen gestrichelten Pfeil verdeutlicht. Sprachliche Metaphern, Spiegelbilder oder visuelle Seheindrücke zählen zu den mentalen Bildern, die in der Regel keine materielle Form annehmen. Für die Visuelle Kommunikationsforschung sind hingegen nur jene Bilder von Interesse, die sowohl eine immaterielle als auch eine materielle Ausprägung erfahren. Denn die prozesshafte Wechselwirkung zwischen Abbild und Denkbild ist ihr eigentlicher Analysegegenstand. Dabei fungiert das Abbild als Schlüssel zu den mit ihm verbundenen Denkbildern. Abbilder sind historische Quellen für die Bewusstseinsstrukturen einer bestimmten Gesellschaft und Kultur zu einer gegebenen Zeit (vgl. zum Bild als Quelle auch Kapitel 6). Die Darstellung der Kontextanalyse (Abb. 1) ist hierbei als idealtypisch zu verstehen. Sie knüpft unmittelbar an die drei Strata des Kunsthistorikers Erwin Panofsky an (vgl. Abb. 3, S. 27 und Kapitel 8 sowie Kapitel 11). Dabei hat jede Kontextebene auch eine methodische Entsprechung: Kontextebene I, die Form, wird mithilfe der vor-ikonografischen Beschreibung erfasst; »Form« beschreibt hierbei die konkrete Gestaltung des Bildmaterials – das Bildmotiv, die Materialität und seine mediale Form. Konkret bezieht sich dies etwa in Abb. 2 auf das Motiv – die Schwarz-Weiß-Fotografie in der Mitte des hochformatigen Wahlplakats, die eine Gegenüberstellung zweier Figuren im Profil darstellt: rechts der Schattenriss einer männlichen Miniaturfigur mit erhobenem Gewehr, das auf den beinahe doppelt so großen Hasen links im Bild gerichtet ist. Das visuelle Motiv wird oben und unten von grün gestaltetem Text eingerahmt: »bei dieser Wahl: die Grünen«. Zudem ist rechts unterhalb des Motivs kleingedruckt Folgendes angegeben: »Beuys: Der Unbesiegbare« sowie hochkant: »Photo: Klophaus«. Die vor-ikonografische Beschreibung beinhaltet auch die Form- bzw. Stilgeschichte sowie den Vergleich mit ähnlichen Bildmotiven.

Abb. 1: Bildbegriff und Bildkontexte in der Visuellen Kommunikationsforschung

Abb. 2: Entwurf für ein Wahlplakat der Partei »Die Grünen« zu den ersten Direktwahlen zum Europäischen Parlament 1979

Die 2. Kontextebene bezieht sich auf die Produktion und entspricht der ikonografischen Analyseebene in Panofskys Modell. Die 3. Ebene ist die des Rezeptionskontextes, mithin das Stratum der ikonologischen Interpretation (vgl. Abb. 3). Das 1. Stratum, der Form- oder Gestaltkontext, umfasst neun materielle Ausprägungen: Architektur, Skulptur, Malerei, Grafik, Fotografie, Film, TV, Video, Internet (vgl. Abb. 1). Während die Klassifikationen von Architektur bis Film den typischen künstlerischen Gestaltungsformen entsprechen, scheinen TV, Video und Internet auf einer anderen Sinnebene zu gründen.

Die Logik, die der Klassifikation zugrunde liegt, bezieht sich auf die Erfassung nicht allein der Form, sondern des kompletten Formkontextes und ermöglicht so, beispielsweise ein Onlinevideo isoliert zu analysieren, aber auch den unmittelbaren Kontext des Seitenlayouts und die multimodale Interaktion mit anderen Text-Bild-Elementen zu beschreiben sowie die Verbreitung bestimmter Formen im Internet in die vor-ikonografische Beschreibung miteinzubeziehen. Denn diese Kontextinformationen können wichtige Elemente der Bedeutungsdimension enthalten, die bei einer isolierten Betrachtung der Form ausgeklammert würden (vgl. zur Herausforderung Multimodalität auch Müller 2007; Müller/Kappas/Olk 2012; Lobinger/Geise 2013).