Полная версия:

Grundlagen der Visuellen Kommunikation

Im Folgenden liegt der Schwerpunkt auf der Bildinterpretation im Rahmen von Produkt- und Produktionsanalysen. Die beiden Letztgenannten sind im Vergleich zur Wirkungsanalyse insofern voraussetzungslos, als dass zusätzlich zur Bildvorlage lediglich die üblichen Recherchemittel Internet und Bibliothek benötigt werden. Wirkungsanalysen sind hingegen meist komplexe empirische Forschungsvorhaben, die selten von einer Einzelperson durchgeführt werden können, da die Entwicklung eines Fragebogens oder eines Experiments und die Durchführung der Befragung bzw. des Experiments, sowie die Auswertung der so generierten Daten sehr arbeits-, zeit- und kostenintensiv sind. Bildwirkungsforschung findet daher oft im Team statt. Leider sind nicht alle Studien zu Bildwirkungen öffentlich zugänglich, da sie Auftragsarbeiten für die Werbewirtschaft sind.

Zudem ist die Wirkungsanalyse in gewissem Sinn abhängig von einer vorausgegangenen Produktions- und Produktanalyse.

Produkt- und Produktionsanalyse sind Voraussetzungen der Wirkungsanalyse.

Für die meisten Fragestellungen zur Wirkung von Bildern ist eine profunde Produktund Produktionsanalyse wichtige Voraussetzung. Während die Wirkungsanalyse die Adressaten und Rezipienten Visueller Kommunikation erforscht und dabei die Frage klärt, wie Bilder auf welche Personengruppe wirken, fragt die Produktanalyse nach den bildimmanenten Bedeutungspotenzialen: Was ist auf dem Bild wie dargestellt? Die Produktionsanalyse konzentriert sich auf die Bildproduzenten und den Entstehungskontext: Wann ist das Bild wie und warum entstanden? Produkt- und Produktionsanalyse stellen also eine wichtige Voraussetzung der Wirkungsanalyse dar, denn nur wenn die Bedeutungspotenziale der Bilder und ihre Funktionen ermittelt sind, kann zielgerichtet nach den Wirkungen der Bilder geforscht werden. Auch für die Erstellung von wirkungsorientierten Erhebungsinstrumenten (z. B. Fragebögen) kann eine Produktionsanalyse hilfreich sein. So lassen sich beispielsweise bei qualitativen Interviews mit den Bildproduzenten leicht der Adressatenkreis sowie die intendierten Rezeptionseffekte in der bestimmten Zielgruppe ermitteln – und dann entsprechend empirisch testen.

Praxistipp: Bildinterpretation

Klären Sie von Beginn an für sich, auf welchen Aspekt der Visuellen Kommunikationsforschung Sie sich konzentrieren möchten – Produkt-, Produktions- oder Wirkungsanalyse –, denn Ihre Schwerpunktsetzung ist ausschlaggebend für die Wahl Ihres methodischen Vorgehens.

Hüten Sie sich vor Überinterpretationen und Überfrachtungen. Nicht jedes Detail ist gleichermaßen relevant. Entscheidend ist, dass Sie bei der Interpretation die forensisch ermittelten Indizien zu einer sinnvollen, intersubjektiv nachvollziehbaren Erklärung zusammenfügen. Diese kann durchaus ambivalent sein. Erscheinen Ihnen zwei »Interpretationsfährten« relevant, dann verfolgen Sie beide und wägen Sie beide Varianten gegeneinander ab. Behalten Sie auch Gegen-Standpunkte im Blick. Die beiden der Interpretation vorangehenden Schritte, Bildbeschreibung und Bildanalyse, sind dabei wichtige Voraussetzungen, um nicht zu Kurzschlussinterpretationen zu gelangen. Bedenken Sie auch, dass Ihre eigene Bildinterpretation nicht unbedingt von anderen Rezipienten geteilt wird. Versuchen Sie daher selbstkritisch zu bewerten, wie stichhaltig Ihre eigene Beschreibung, Analyse und Interpretation ist und auf welche Quellen und »Beweise« Sie sich dabei stützen.

Die Interpretation von Grafiken, Fotografien und Tafelbildern muss sich anderer Instrumentarien und Methoden bedienen als die Interpretation bewegter Bilder. Wenn es sich zudem bei den zu analysierenden und interpretierenden Grafiken (vgl. Abb. 15, S. 56) um historisches Material handelt, liegt die Anwendung historischer bzw. kunsthistorischer Ansätze nahe.

Das Geheimnis des Stiches kann nun gelüftet werden: Es handelt sich hier um das Frontispiz zu einer philosophisch-kulturwissenschaftlichen Abhandlung aus dem 18. Jahrhundert. Der aus Neapel stammende Wissenschaftler Giovanni Battista Vico (1668–1744) stellte der dritten Auflage seines Hauptwerkes »Prinzipien einer neuen Wissenschaft über die gemeinsame Natur der Völker« 1744 jenes Frontispiz voran. Dabei ließ es Vico nicht bei der bloßen Illustration seines Werkes bewenden. Er verfasste vielmehr eine beinahe 30-seitige Einleitung, welche die abgebildeten Symbole detailgenau erläutert und zudem deutlich macht, wie ein Bild Informationen verdichtet. Denn in der vorangestellten Grafik sei, so der Autor, die Idee seines gesamten Werkes enthalten. Gleich zu Beginn der »Erklärung des an den Anfang gestellten Bildes, die als Einleitung in das Werk dient«, schreibt Vico (1744/1990: 3):

»So zeigen wir hier eine Tafel der politischen Verhältnisse, die dem Leser behilflich sein soll, die Idee dieses Werkes vor der Lektüre zu erfassen und sie nach der Lektüre mit Hilfe der Phantasie leichter im Gedächtnis zu behalten.«

Eine analytische Bildbeschreibung, die ausdrücklich auf Vicos Kommentar Bezug nimmt, könnte folgendermaßen lauten:

Beispiel für eine analytische Beschreibung zu Abb. 15 (Frontispiz Giambattista Vico)

Das Bild ist in zwei Teile gegliedert: Der eine Bereich ist der Visualisierung der immateriellen Dinge vorbehalten, der andere visualisiert die materiellen Aspekte des menschlichen Lebens.

Die weibliche Allegorie verkörpert die Metaphysik, die, und das ist typisch für die Denkweise des Autors, als visuelle Metapher die Bedeutung des Begriffes sprichwörtlich umsetzt, denn sie steht – über der Physis – auf der Weltkugel, die die natürliche Welt symbolisiert. Ihr Blick ist gebannt durch das Auge Gottes, der in einem Lichtstrahl seine Vorsehung auf die denkende Menschheit herabschickt. Aber nicht nur diese soll in Gestalt der Metaphysik von ihr profitieren. Auf ihrem Brustamulett trägt die Metaphysik einen konvexen Edelstein, der die Vorsehung auf die Erde reflektiert und zu poetischer Weisheit inspiriert, verkörpert durch die Statue Homers, des ersten überlieferten griechischen Dichters, am linken Bildrand. Homer blickt zu Boden, auf die Instrumente zu seinen Füßen. Der Heroldsstab steht symbolisch für die Zivilisierung des Krieges durch dessen Ankündigung und Beendigung per Friedensschluss, die Waage verkörpert politische Gleichheit in demokratischen Republiken, der Beutel stellt den Handel dar, der mit Geld geführt wird, das Schwert verkörpert ein Recht der Gewalt, das durch die Religion gebändigt wird und das römische Rutenbündel symbolisiert politische Herrschaft.

Die dahinterliegenden Symbole stehen für die menschlichen Kulturleistungen – das Alphabet als Ursprung von Sprache, den Ackerbau und die Bestattungsriten. Das Steuerruder links des Altars erinnert an die Völkerwanderung, die mit der Schifffahrt begann. Der Altar in der Mitte des Bildes trennt den dunklen Hintergrund sowohl zeitlich als auch räumlich von dem aufgeklärt-zivilisierten Vordergrund. Die dunklen Wolken werden vom Autor als dunkle Urzeit gesehen und der Wald rechts verkörpert die mythologische Wildnis, den Nemeischen Wald, in welchem Herkules, der als Sternbild auf der Weltkugel dargestellt ist, den Löwen besiegte. Nicht ohne Grund ist der Altar mit den Opferinsignien Fackel, Feuer, Wasser im Zentrum des Blattes angeordnet. Denn für den Autor nahm die politische Welt ihren Anfang mit der Religion. Mit seiner »Scienza Nuova« wollte Vico das Dunkel der Urzeit durchdringen und den Menschen vor allem als soziales Wesen begreifen. In seinen eigenen Worten bestand das Neuartige seiner Wissenschaft darin, dass die Metaphysik nicht nur auf die Natur, sondern auf die politisch-soziale Welt angewandt würde. Die Weltkugel im Bild steht nur auf einer Ecke des Altars: »da die Philosophen die göttliche Vorsehung bisher nur unter dem Gesichtspunkt der natürlichen Ordnung betrachtet haben, haben sie von ihr nur einen Teil erwiesen […]; aber sie haben ihn (den Geist, A.d.V.) noch nicht von jener Seite betrachtet, die den Menschen eigentümlicher ist, zu deren Natur als Haupteigenschaft gehört, gesellig zu sein« (Vico 1744/1990, I: 3). Weiter unten fährt Vico in seiner Bilderläuterung fort: »Überdies deutet (der Lichtstrahl, A.d.V.) an, daß die Erkenntnis Gottes nicht in der Metaphysik enden soll, damit diese sich auf private Weise mit den geistigen Dingen erleuchte und somit nur ihre eigene moralische Haltung regle, wie es bisher die Philosophen getan haben; das hätte man nämlich mit einem flachen Edelstein angezeigt. Aber er ist konvex, so daß der Lichtstrahl sich bricht und nach außen ausstrahlt, damit die Metaphysik Gott erkenne, wie seine Vorsehung die öffentlichen moralischen Verhältnisse oder die politischen Sitten bestimmt« (Vico 1744/1990, I: 6/7).

Soll das Bild jedoch nicht nur vom Motiv her entschlüsselt, sondern auch hinsichtlich seiner weitergehenden Bedeutungspotenziale und Funktionen analysiert werden, reichen Bild und Primärquellentext nicht aus. Hier muss Sekundärliteratur sowie die Motivgeschichte zu Rate gezogen und in die Interpretation miteinbezogen werden.

Beispiel für eine Interpretation von Abb. 15 (Frontispiz Giambattista Vico)

Das allegorische Titelbild wurde ursprünglich von Vico bestellt und von dem Rokoko-Künstler Domenico Antonio Vaccaro entworfen (Wessely 1989: 7). Das in Abb. 15 abgebildete Frontispiz ist die erste von mehreren Versionen des Titelbildes, das nicht erst 1744, sondern bereits der zweiten Auflage des Werkes 1730 vorangestellt wurde (Wessely 1989: 7, darin Groblewski (1987) kritisierend). Während dieser ersten, mit dem Titelbild versehenen Ausgabe ein Stich von Antonio Baldi vorangestellt wurde, zeigten die meisten der späteren Nachdrucke eher unbeholfene Kopien der Baldi-Grafik (Wessely 1989: 7).

Der Produktionsprozess des Frontispizes zeigt, wie arbeitsteilig bereits im 18. Jahrhundert die Bildproduktion verlief. Die Bildidee wurde vom Autor in Auftrag gegeben an einen Künstler, der einen Entwurf ablieferte und diesen wiederum an einen Stecher weitergab. Das gestochene Bild wurde von anderen Grafikern kopiert und dabei häufig verfremdet, so dass zwar bestimmte kompositorische Grundelemente erhalten blieben, jedoch die ursprüngliche Bildaussage davon nicht unberührt blieb und an entscheidenden Stellen Veränderungen erfuhr.

Über die intendierten Symbolbedeutungen in seiner Zeit zeigt die wechselseitige Analyse von Vicos Frontispiz und seiner Texterläuterung, dass im 18. Jahrhundert noch eine sehr viel stärkere Verschmelzung von Gedanke, Begriff und Bild vorhanden war, als dies heute der Fall ist. Wenn der Autor beispielsweise den Ursprung des Begriffes »ius«, das Recht, etymologisch bei »Ious«, dem lateinischen Namen für den Gott Jupiter sieht (Vico 1744/1990, I: 14) oder den Ursprung des lateinischen Begriffs für Stadt – »urbs« – aus dem Krummholz des Ackerpfluges – »urbum« – ableitet (Vico 1744/1990, I: 15), wird deutlich, dass der Autor den Einsatz assoziativer Logik bewusst intendierte. Das Interessante an dieser Form der Argumentation ist weniger die historische Korrektheit dieser Ableitungen als vielmehr der Ableitungsprozess an sich.

Gleich drei Probleme werden bei der Bildinterpretation offensichtlich: Zum einen geht mit der historischen Rückbetrachtung eines Bildes der Verlust des historischen Originalkontextes einher, in welchem das Bild entstanden ist. Zwar funktioniert die multimediale und multimodale Realität des 21. Jahrhunderts aufgrund einer ähnlich assoziativen Logik, die ebenso wie im 18. Jahrhundert nicht rational und manchmal nicht einmal richtig sein muss. Im besten Fall können assoziativ erzeugte Informationen und Behauptungen einen Argumentationsstrang untermauern. Im schlimmsten Fall zerstören assoziativ generierte Bedeutungen die argumentative Logik, indem sie sie mit emotionalen Werten überlagern und die rationale Diskussion unmöglich machen. Visuelle Assoziation an und für sich ist ein wertfreies Ergebnis eines Wahrnehmungs- und Verarbeitungsprozesses, kann jedoch instrumentalisiert werden – im guten wie im schlechten Sinn. Dabei wirken bestimmte Motivtraditionen auch in der Gegenwart fort und dies sowohl bewusst als auch unbewusst. Nichtsdestotrotz muss der jeweilige historische Kontext vom Forscher rekonstruiert werden, um das Bild und seine Bedeutungen zeitgeschichtlich einordnen zu können. Und dies trifft sowohl auf die Rekonstruktion des 18. Jahrhunderts als auch auf die Vergegenwärtigung weniger weit zurückliegender Ereignisse zu.

Zum anderen muss für eine adäquate Interpretation die Motivgeschichte des Bildes – dessen Ikonografie (vgl. Kapitel 8) – hinzugezogen werden. Ist das Motiv originär? Auf welche Vorbilder und Darstellungstypen bezogen sich Vaccaro und Baldi? Wo haben sie ihre künstlerische Ausbildung erfahren? Welche Stilelemente des Bildes lassen sich auf diese künstlerischen Traditionen beziehen? An was für einen Adresssatenkreis richtete sich Vicos Werk? Wie wandelte sich das Frontispiz und welche Bedeutungsänderungen sind mit der gestalterischen Veränderung des Frontispizes verbunden?

Zudem stellt sich nach Lektüre der Sekundärliteratur (z. B. Groblewski 1987; Wessely 1989) heraus, dass der abgebildete Stich (vgl. Abb. 15, S. 56) nur einen Ausschnitt darstellt und die Bildränder in der Abbildung beschnitten sind. Auf dem Originalstich, wie in der Abbildung bei Wessely (1989: 7) zumindest andeutungsweise erkennbar, sind Vaccaros und Baldis Namen am unteren Blattrand aufgedruckt. Auch die Größe des Originalblattes wäre für eine akkurate Interpretation wichtig. Diese Fragen können jedoch nur am Original geklärt werden, wozu zunächst zu recherchieren wäre, in welchen Bibliotheken Kopien der Stiche vorhanden sind. Unter Umständen ist also für eine kunsthistorische Bearbeitung auch die Reise in das entsprechende Archiv oder Museum erforderlich, um die Bildanalyse am Original sowie den Vergleich mit anderen Originalfrontispizen zu ermöglichen.

Das Problemfeld »Kopie – Original« ist in der Visuellen Kommunikationsforschung besonders akut und sollte bei jeglicher Bildanalyse und -interpretation bedacht werden. Handelt es sich bei dem vorliegenden Bildmaterial um ein Original oder um eine, möglicherweise modifizierte, Reproduktion? Im Forschungsprozess sollte diese Frage immer gleich zu Anfang gestellt und beantwortet werden. Die Frage nach dem Original ist eng verknüpft mit der Quellenkritik, die in Kapitel 6 ausführlich behandelt wird.

Übung 3

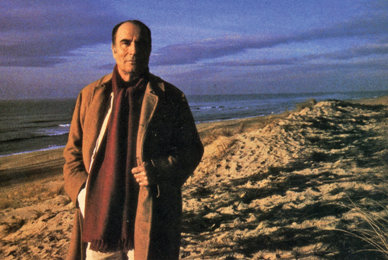

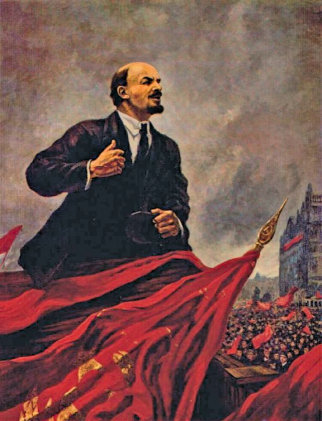

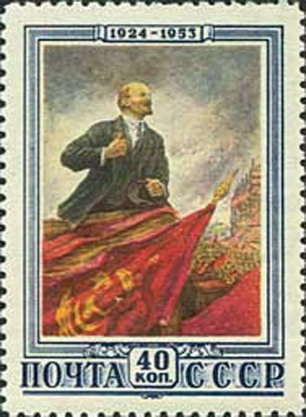

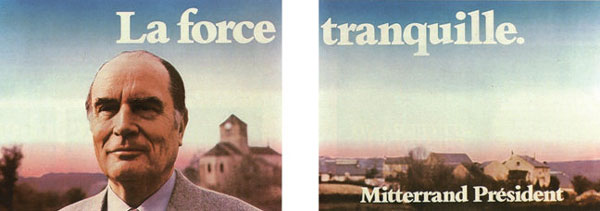

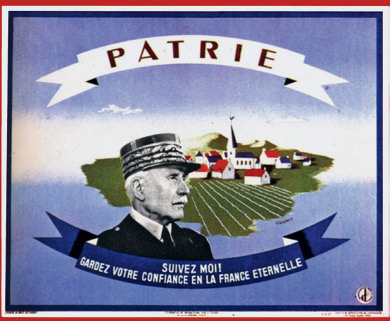

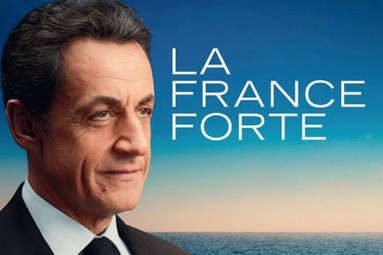

Beschreiben und analysieren Sie die Abb. 19–24 auf S. 66–67. Interpretieren Sie im Anschluss das bereits beschriebene Porträt des François Mitterrand im fortgeschrittenen Alter (Abb. 18, S. 59), indem Sie die Motivgeschichte der Mitterrand-Ikonografie miteinbeziehen. Im Zentrum Ihrer Interpretation sollte die Bedeutung der politischen Gestik (vgl. Warnke/Fleckner/Ziegler 2011) stehen. Ziel dieser Übung ist es, auf eine erweiterte Interpretation hinzuzuarbeiten, bei der Bilder in ihrer Motivgeschichte analysiert und zugleich vor dem Hintergrund ihrer Produktionsgeschichte sowie des zeitgeschichtlichen Kontextes interpretiert werden. Entstehungszeitpunkt und Titel sind den Übungsbildern absichtlich beigefügt, um Ihnen Rechercheanreize und Orientierungshilfen zu bieten. Für diese Übung sollten Sie zwei Wochen Bearbeitungszeit kalkulieren.

Abb. 19: François Mitterrand am Meer – Bildvorlage für ein Plakat zu den französischen Kommunalwahlen 1977

Abb. 20: Gemälde von Alexander Gerassimov, das den Revolutionär Lenin auf der Tribüne zeigt, 1930 (Detail)

Abb. 21: Sowjetische Sonder briefmarke zum 29. Todestag von Lenin, erschienen am 26. Januar 1953

Abb. 22: Plakat »La force tranquille« der französischen Sozialisten zur Präsidentschaftswahl 1981, zweiteilig

Abb. 23: Plakat für Marschall Pétain, November 1943

Abb. 24: Plakat von Nicolas Sarkozy für den französischen Präsidentschaftswahlkampf 2012

Das obige Beispiel hat gezeigt, wie wichtig die Motivgeschichte für die erweiterte Interpretation ist. Darstellungstypen und Motivtraditionen helfen zudem dabei, den zeitgeschichtlichen Kontext zu rekonstruieren und Veränderungen und Übereinstimmungen festzustellen. Dabei kann, wie im gewählten Beispiel, die persönliche Ikonografie eines Politikers im Zentrum der Untersuchung stehen. Für ein Verständnis der Wirkungen von Wahlplakaten ist jedoch auch das Kontextwissen unerlässlich. Da der Wahlkampfkontext und die Bedeutung visueller Werbemittel abhängig von tagesaktuellen Ereignissen ist, wäre es eigentlich erforderlich, die untersuchten Wahlkampfmittel in ihrem Originalkontext zu erforschen. Dies setzt eine kosten- und zeitaufwendige Studie zu den Produktionsbedingungen und intendierten Botschaften voraus (vgl. Müller 1999, 2002) sowie parallel die Erforschung der tatsächlichen Wirkungen der politischen Werbemittel, etwa durch unabhängige Fokusgruppen, Befragungen sowie durch einen Test der Wahlwerbemittel und der ihnen zugeschriebenen Bedeutungen (vgl. Geise 2011a, b). Sowohl produktions- als auch rezeptionsorientierte Forschungsprojekte benötigen eine lange Vorbereitungszeit sowie ein Forschungsbudget. Dies bedeutet, dass die Projektplanung mindestens zwei bis drei Jahre vor dem Ereignis begonnen werden sollte, zumal es in der Gegenwart schwieriger geworden ist, während der heißen Wahlkampfphase wissenschaftliche Interviews mit Wahlkampfmanagern, Kandidaten und den Parteizentralen zu bekommen, da diese fürchten, jegliche Information, die sie geben, könnte ihrer Kampagne oder ihrem Kandidaten schaden. Projektanträge bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) oder anderen Institutionen der Forschungsförderung sind ebenfalls einem langwierigen und sehr kompetitiven Auswahlprozess unterworfen, dessen Ausgang ungewiss ist. Ist der Wahlkampf vorbei, dann können die meisten Daten nicht mehr nachträglich erhoben werden. Die nur zeitweise angestellten Wahlkampfmanager arbeiten an anderen Projekten, die Werbeagenturen dürfen keine Auskunft ohne Zustimmung ihres Auftraggebers geben, zumal das Projekt Wahlkampf für sie abgeschlossen ist und ihre Mitarbeiter bereits an den nächsten Kampagnen arbeiten. Frühzeitig Zugang zu den Wahlkampagnen, den beauftragten Agenturen und den politischen Entscheidungsträgern zu gewinnen, ist damit zentral, um in Zukunft die visuellen Produktions- und Rezeptionskontexte des wichtigsten demokratischen Legitimationsrituals besser zu erforschen.

Wie wichtig der Kontext zur Analyse der Bedeutungs- und Wirkungspotenziale eines Wahlplakats ist, illustriert das Plakat für den damaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Stefan Mappus (vgl. Abb. 25). Die Fotografie, die das Plakat in seinem Kontext, neben einem weiteren, ebenfalls querformatigen Werbeplakat zeigt, stammt aus einem privaten Aufnahmekontext. Ein anonymer Blogger stellte das Bild als visuellen Kommentar ins Internet. Von seiner intendierten Wirkung als Wahlwerbung kann vermutet werden, dass, ähnlich der Bildstrategie Sarkozys auf Abb. 24, S. 67, der Politiker Stefan Mappus mit dem Land Baden-Württemberg gleichgesetzt werden sollte. Mappus füllt beinahe die gesamte Plakatfläche aus. Lediglich der rechte Hintergrund ist diffus Blau und davor der Name des Abgebildeten, in kleineren weißen Lettern der Vorname »Stefan« und leicht versetzt in größeren Buchstaben und in Gelb »Mappus«, dann das ebenfalls gelb unterlegte Logo der CDU Baden-Württemberg. Mappus hat seine linke Hand zur Faust geballt und legt seine rechte Hand darüber. Beide Arme sind gleichmäßig auf die Ellenbogen gestützt. Seinen Kopf legt Mappus auf beide Hände und blickt die Betrachter direkt mit einem breiten Lächeln an. Diese frontale Haltung soll vermutlich einen sympathischen, bürgerzugewandten Eindruck des regierenden Ministerpräsidenten vermitteln. Seine Haltung könnte als selbstbewusst lässig bezeichnet werden, ein Strahlemann, der auf seinen Amtsvorteil und seine Bekanntheit setzt und zuversichtlich davon ausgeht, dass ihm seine Wiederwahl sicher ist.

Ohne jegliches Kontextwissen wäre dies eine Interpretation auf der Form- bzw. Gestaltebene (vgl. Abb. 1, S. 25), die Rückschlüsse auf die intendierten Bildbedeutungen zulässt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war Mappus jedoch aufgrund seiner

Abb. 25: Wahlplakat des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Stefan Mappus im Kontext eines Werbeplakates für Jägermeister, 2011

Entscheidung, hart gegen die Demonstranten vorzugehen, die das Prestigeprojekt »Stuttgart 21« – den Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs – verhindern wollten, bereits einer der umstrittensten Politiker Deutschlands. Im September 2010 kam es zum Einsatz von Pfefferspray gegen Demonstranten, um die Besetzung des Bahnhofs aufzulösen. Zahlreiche friedliche Demonstranten wurden bei der Aktion verletzt und das harte Vorgehen der Polizei und die Unnachgiebigkeit der Landesregierung führten zu einer großen Solidaritäts- und Protestwelle in dem konservativen Bundesland, das seit 1972 von der CDU regiert wurde. Mappus hatte vor dem Hintergrund der konservativen Grundeinstellung der Baden-Württemberger also allen Grund zuversichtlich in die Wahl zu gehen. Andererseits unterschätzte er den Bürgerprotest und im Endeffekt führten sein Führungsstil und seine unnachgiebige Haltung dazu, dass sein Image als gütiger Landesvater, das er auch auf dem Wahlplakat verkörpert, offenbar nicht mehr als passend zu seinen tatsächlichen Äußerungen und Handlungen wahrgenommen wurde. Für die Grünen, die sich mit dem Bürgerprotest solidarisierten, führte die Wahl 2011 zu einem spektakulären Zugewinn als stärkste Partei, die dann in einer grün-roten Koalition den ersten grünen Ministerpräsidenten stellte.

Aber zurück zu Abb. 25. Das Prosumer-Bild hält in einer Art Situationskomik den Verfall des Mappus-Images fest. In einer Umkehrung der intendierten Bedeutungen wird durch die Gegenüberstellung von Mappus Wahlplakat mit der Jägermeister-Werbung eine neue Bedeutung des Mappus-Porträts erzeugt. Beide querformatigen Plakate haben die gleiche Größe. Wird nun also das rechts plakatierte Bild als unmittelbarer Kontext in die Interpretation integriert, dann liest sich – von links nach rechts – der Text zur Jägermeister-Werbung wie ein Kommentar zu Mappus: »Stefan Mappus. Was für eine Flasche!«. Dabei finden mehrere Kontext- und dadurch Bedeutungsverschiebungen der beiden Plakate statt. Von der Bildproduktion betrachtet, handelt es sich um ein nutzergeneriertes digitales Bild, das in einem privaten Produktionskontext entstanden ist und dann per Internet potenziell global verbreitet wurde. Das Bild an sich ist aber auch ein politisches Statement. Während das Mappus-Plakat eindeutig in einem politisch-kommerziellen Produktionskontext des Wahlkampfes produziert wurde, ist die Jägermeister-Werbung ein kommerzielles Produkt, das aber im Zusammenklang mit dem Wahlplakat eine zweite, politische Bedeutung als Textkommentar zum baden-württembergischen Ministerpräsidenten annimmt. Über den Rezeptionskontext sagt uns das Bild allein kaum etwas. Wir wissen nicht, wer sich den Bildblog wann und wie lange angesehen hat und ob dies einen Einfluss auf die spätere Wahlentscheidung des Betrachters hatte. Hierfür hätten die oben bereits erwähnten standardisierten bzw. experimentellen Methoden in Echtzeit zur Untersuchung des Plakates angewandt werden müssen. Allerdings bleibt das Bild als Dokument zugänglich, so dass sowohl interpretative Aussagen über die Form sowie den Gestaltungskontext getroffen werden können als auch argumentativ untermauerte Vermutungen über den Produktionskontext angestellt werden können.