Полная версия

Полная версияНаселение Земли как растущая иерархическая сеть

Парадокс столь невероятен и столь вопиющ, что малыми издержками здесь не отделаешься. Совершенно очевидно, что в современной картине мира отсутствует что-то очень важное, ключевое. Поставить все на свои места может представление о синхронном протекании универсальной эволюции во всех частях Вселенной. Синхронизм объясняет сжатие исторического времени, цикличность развития, гиперболический рост населения Земли, демографический переход… молчание Вселенной.

Перемещаясь в прошлое по прогрессии эволюции, доходим до Большого взрыва. Очевидно, что это событие стало отправным пунктом не только для земной, но также и для любой другой эволюции. Зарождение жизни, ее эволюция, возникновение сознания, антропогенез, появление цивилизаций, их циклическое развитие – все эти процессы происходили синхронно во всех уголках Галактики и Вселенной.

Наша гипотеза объясняет синхронизм тем, что в момент Большого Взрыва, когда стартовал этот неизмеримо сложный, хотя и конечный Проект – наша Вселенная, часы мириадов разлетающихся его частей были синхронизированы. Нами вводится в рассмотрение новая сущность: растущая в авангардных системах эволюции иерархическая сеть. Каждый материальный объект, представляющий или когда-либо представлявший авангардную систему эволюции от бариона до человека, является носителем той или иной сети. Рост сетей происходит синхронно. Какова природа этих сетей, их месторасположение, как осуществляется их связь с объектами барионной материи и между собой? На все эти вопросы – ответа нет.

Причина синхронизма (синхронистичности) всех этих процессов – эквифинальность, согласованность циклического развития авангардных систем эволюции. Длительность главного цикла текущей авангардной системы универсальной эволюции зависит от ранга связанной с ней сети. Для Сети человека, сопровождающей эволюцию социума, – последней по времени авангардной системы универсальной эволюции – этот цикл находит свое выражение в экономических волнах Кондратьева.

Синхронизм эволюционных процессов обеспечит эволюцию на заключительных ее этапах подходящими «строительными материалами» – сетями (и цивилизациями) соответствующего ранга. Рост сетей высших рангов будет происходить не только за счет клонирования ее клаттеров-носителей, как это было с Сетью человека, но также и путем включения в сеть уже готовых, автономно сформировавшихся клаттеров или даже их объединений.

В чем причина синхронного протекания эволюционных процессов во всех уголках Вселенной? – В поступательном движении эволюции к своему завершению, точке Омега. Что такое точка Омега? – Это Финал эволюции, «Большое сжатие в точку», построение сети восьмого ранга.

Затем новый Большой взрыв и новая эволюция, возможно, с новыми фундаментальными физическими законами и новыми начальными условиями. Казалось бы, такая картина эволюции противоречит теории относительности, поскольку требует введения абсолютной системы отсчета и абсолютного времени. На самом же деле это может и не противоречить ОТО при некотором изменении ее формулировки:

«Однако мало сказать, что время реально: имеет смысл говорить о том, что происходит «сейчас» во всей Вселенной, то есть синхронно с нашим ощущением хода времени. Идея глобального времени означает, что наше ощущение хода времени является общим для всей Вселенной, но, конечно, это противоречит относительности одновременности в специальной (СТО) и общей теориях относительности. Это противоречие необходимо устранить, потому что из относительности одновременности (см. главу 6) вытекает блочная картина Вселенной, в которой самый основной аспект нашего ежедневного опыта – течение времени – представляется иллюзорным…» «…»

«Вселенная устроена таким образом, что действительно выделяет привилегированное положение покоя. Мы это знаем потому, что когда смотрим вокруг через наши телескопы, то видим великое множество галактик, движущихся прочь от нас примерно с одинаковой скоростью в любом направлении. Но это может быть правдой только одного наблюдателя, поскольку кто-то, быстро удаляющийся от нас в пространстве, будет видеть галактики перед ним, двигающимися медленнее, чем галактики позади него. (Релятивистский закон сложения скоростей, эффект Доплера.)

Более того, у нас есть хорошее свидетельство того, что галактики однородно распределены в пространстве, по меньшей мере, когда их положение усреднено на достаточно большом масштабе, то есть Вселенная кажется одинаковой, когда мы смотрим в любом направлении. Из этих фактов мы можем вывести, что с каждой точкой пространства может быть связан специальный наблюдатель, который видит равноудаленные галактики убегающими от него в среднем с одинаковой скоростью в любом направлении.

Так что движение галактик выделяет привилегированного наблюдателя и, следовательно, привилегированное состояние покоя в каждой точке пространства. Другой способ выделить привилегированное семейство наблюдателей – использовать космическое микроволновое излучение. Эти привилегированные наблюдатели видят КМИ, приходящее к ним с одинаковой температурой ото всех направлений в небе.

К счастью, оба семейства привилегированных наблюдателей совпадают. Равноудаленные галактики оказываются убегающими в среднем с одинаковой скоростью в любом направлении в той же системе отсчета, в которой КМИ приходит к нам с той же температурой со всех направлений. Так что Вселенная организована таким образом, что выделяет привилегированное состояние покоя. Но этот факт не обязательно противоречит принципу относительности движения.

ОТО может быть красиво переформулирована как теория с привилегированным понятием времени. Эта новая формулировка – только другой способ понимания ОТО, но она раскрывает физически предпочтительную синхронизацию часов по всей Вселенной». Теория, которая сделала возможным это полное изменение перспективы, называется „Динамика формы“» [34].

Синхронное протекание всех эволюционных процессов во Вселенной не может быть объяснено без введения абсолютного времени, согласно которому идут часы любой эволюционирующей системы, запущенные в момент Большого взрыва (синхронный ход этих часов может обеспечиваться за счет явления квантовой нелокальности[91]).

Уже на сегодняшний день существуют экспериментальные данные, подтверждающие парадоксальную когерентность осцилляций некоторых космологических объектов: звезд, активных ядер галактик и, соответственно, синхронизм (одновременность) протекающих в них процессов неизвестной природы (см. следующий параграф).

Принятие синхронизма эволюционных процессов объясняет парадокс Великого молчания: отсутствие каких-либо сигналов, явлений искусственного происхождения, признаков существования сверхмогучих цивилизаций. Синхронизм приводит к тому, что братья по разуму, так же как и земляне, переживают в настоящее время первый цикл глобального демографического перехода и уж никак не доросли до астроинженерной деятельности.

Молчание космоса как явление, подчеркивал И.С. Шкловский, представляет собой важнейший научный факт, и этот факт подтверждает предложенную здесь гипотезу. Синхронное протекание процессов эволюции может, по-видимому, объяснить и т. н. проблему хиральности.

Проблема хиральности заключается в следующем: Множество необходимых для жизни молекул существуют в двух формах. Эти две формы хиральны, так как их отображения в идеальном плоском зеркале не могут быть совмещены. Они соотносятся между собой как левая и правая рука. Поэтому это свойство называется хиральность (от греческого cheir – рука). Все биологические полимеры должны быть гомохиральными, чтобы функционировать, все их составляющие мономеры имеют одинаковую направленность. Все аминокислоты в протеинах – «левосторонние» в то время как все сахара в ДНК, РНК и метаболических путях – «правосторонние».

Смесь, состоящая из 50 % правых и 50 % левых форм, называется рацематом. Обычная химия производит рацематы. Международная конференция «Происхождение Гомохиральности и Жизнь» четко показала, что происхождение этой хиральности – полная загадка для эволюционистов. Предлагалось множество гипотез, объясняющих происхождение «правильной» хиральности на этапе химической эволюции. С помощью ультрафиолетового света с круговой поляризацией, с помощью магнитных полей и даже бета-распад и сила слабого ядерного взаимодействия привлекались для объяснения этого непонятного явления. Но в итоге на всех этих гипотезах пришлось поставить крест.

Химическая эволюция началась в газопылевых облаках, где сначала образовались – причем синхронно – сети химических элементов и сами эти элементы. Затем появились сети и соответствующие им простейшие химические соединения такие как вода, углекислый газ, аммиак, этанол.

Рост таких сетей до совершенных мог происходить всего за несколько циклов, т. к. их отличие от сети человека в том, что «строительными материалами» для них были «неоднородные» носители. На стадии репликации они синхронно множились во всех областях пространства, то же происходило и с аминокислотами. Процесс роста сетей аминокислот на всех стадиях такого роста, включая репликацию, был единым синхронным процессом во Вселенной, что и стало причиной монохиральности.

Синхронизм эволюционных процессов, взгляд на Вселенную как на унитарный, синхронно развивающийся в каждой из своих частей Проект, имеющий для всех них общее начало и общее завершение, – самый естественный и простой способ разрешить неразрешимое: объяснить парадокс Великого молчания. И это еще один и очень веский довод в пользу финализма.

Цикл 160 минут

Цикл 160 минут – главный цикл универсальной эволюции в наступающую эпоху

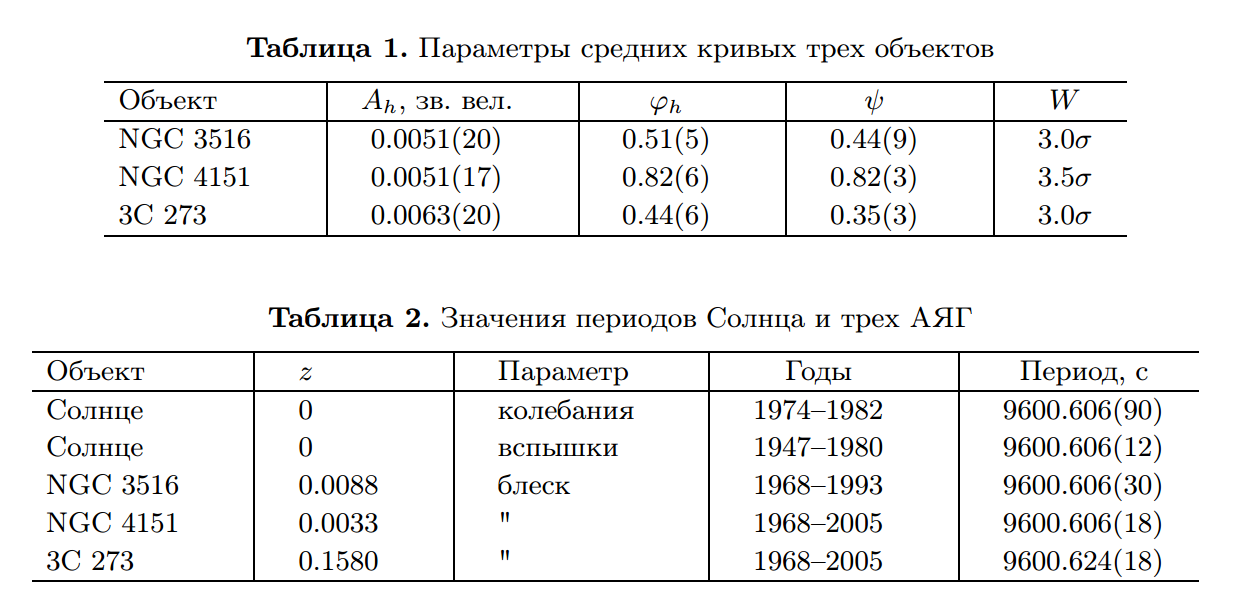

В 1976 году советские астрономы А.Б. Северный, В.А. Котов и Т.Т. Цап, работавшие в Крымской астрофизической обсерватории, открыли пульсации Солнца (глобальные колебания фотосферы) с периодом 160.0101 ± 0.0016 минут. Пульсации были слабыми и охватывали все Солнце целиком. Тот же период (Р0 = 160.0101 ± 0.0001 мин.) был получен в результате анализа временного ряда из 19 тысяч вспышек, наблюдавшихся на Солнце в 1947–1980 гг.

Открытие было подтверждено исследователями из Стэнфордского университета США, причем в дальнейшем было отмечено, что колебания с таким периодом уверенно наблюдались у Солнца только в 1974–1983 гг.[86] (Шеррер и Уилкокс, 1983; Котов, 1996). Эти пульсации не могут быть объяснены гелиосейсмологией и находятся в серьезном конфликте с теорией внутреннего строения Солнца. Статистический анализ данных о частотах короткопериодических звезд показал, что не только Солнце, но и другие звезды некоторых типов также «настроены» на эту же частоту (Котов, 1985; Котов 1997).

В 1968–2005 гг. В.М. Лютый и В.А. Котов, измеряя блеск ядра сейфертовской галактики NGC 4151, обнаружили колебания его яркости с периодом 160.0108(7) мин, т. е. с таким же, как у Солнца. Было показано, что (а) блеск объекта пульсировал в течение 38 лет с периодом 160.0106(7) мин, совпадающим в пределах ошибки с известным периодом загадочных солнечных пульсаций P0 = 160.0101(2) мин, и (б) при регистрации колебаний светимости ядра NGC 4151 с периодом PG моменты наблюдений следует приводить не к Солнцу, а к Земле, т. е. к системе отсчета наблюдателя. Причем период этот не подвержен эффекту Доплера и не зависит от красного смещения. Такой же эффект был обнаружен и у других внегалактических объектов, самый далекий из которых квазар ЗС 454.3 (Самый близкий – Солнце.)

Колебание P0, таким образом, характеризуется инвариантностью частоты и фазы по отношению к красному смещению Z и орбитальному движению Земли, соответственно. Отсюда следует, что когерентное P0-колебание имеет космологическую природу. Сам же период P0 представляет собой, по мнению ряда исследователей, ход космических часов, связанных с существованием «абсолютного времени Вселенной в понимании Ньютона».

При этом удивительным оказалось распределение начальных фаз. Из 26 внегалактических объектов у 15-ти фаза совпала в пределах ошибок с фазой колебаний яркости Солнца, а у оставшихся 11-ти оказалась сдвинутой на половину периода; иначе говоря, примерно одна половина объектов колеблется с Солнцем в фазе, а другая – в антифазе. Т. е. имеется парадоксальная согласованность колебаний яркости объектов, разделенных громадными расстояниями.

Все это не укладывается в рамки обычных астрономических и физических представлений, поэтому открытые ими колебания авторы представляют как новый космологический феномен: когерентную космологическую осцилляцию. [18] Сборник статей на эту тему можно взять здесь: http://avmol51.narod.ru/160_minut.zip

* * *Вряд ли вы, уважаемый читатель, что-нибудь слышали о пульсациях Солнца и когерентной космологической осцилляции. А ведь речь идет о явлении, которое в течение многих лет и десятки тысяч раз наблюдалось отечественными астрономами, о явлении, подтвержденном зарубежными исследователями.

«В своё время сообщение о том, что Солнце пульсирует, то есть периодически, с периодом 2 часа 40 минут, меняет свой диаметр, вызвало в научном сообществе небывалый резонанс, настоящую бурю. Ещё бы, Солнце, расположенное под боком, вдруг оказывается пульсирующей звездой, вроде звёзд-цефеид – это ли не сенсация? Открытие, сделанное в 1976 г. академиком А.Б. Северным и его коллегами на Крымской астрофизической обсерватории и подтверждённое английскими учёными (см. например „Наука и жизнь“ № 2, 10, 1976 г., с. 135), называли тогда даже открытием века.

Волна заявлений, прокатившаяся по миру вслед за ним, была не менее сенсационна: „Это открытие ставит под сомнение общепринятый термоядерный характер солнечной энергии, свидетельствует о качественно новых процессах, происходящих в недрах нашего светила“; „Эти данные потрясают теоретические структуры астрономии, а возможно и атомной физики“; „Учёные больше не уверены, что они знают, почему светит Солнце“ (см. "Эврика–78", М., 1978). Действительно, из физики пульсирующих звёзд следовало, например, что температура в центре Солнца не миллионы градусов, как считалось, а всего лишь тысячи, а этого недостаточно для поддержания реакции термоядерного синтеза.

Сомнения касательно физики Солнца усиливались и благодаря обнаруженному к тому времени дефициту солнечных нейтрино, который прежде не могли объяснить, поскольку полагали массу покоя частицы нулевой. Однако прошло почти 30 лет, и ни во что существенное эти заявления так и не вылились. Воззрения на строение Солнца и процессы, протекающие в нём, существенно не изменились.

Дефицит солнечных нейтрино был объяснён наличием у этих частиц ненулевой массы покоя, а также их взаимопревращением в нейтрино иных типов на пути к Земле, а 160-минутная пульсация Солнца пополнила и без того обширный список космических парадоксов и загадок. Явление вызвало немало споров, в том числе о самом его существовании (из-за малой величины эффекта его мало кому удалось наблюдать). В итоге о солнечной пульсации стали постепенно забывать: даже в старой литературе можно найти лишь редкие упоминания о ней. Так, понемногу явление перешло в разряд малоизвестных и сомнительных» [45].

Почему факт существования пульсаций Солнца и когерентной космологической осцилляции до сих пор замалчивается официальной наукой? Все дело в том, что эти явления никак не вписываются в существующую научную парадигму.

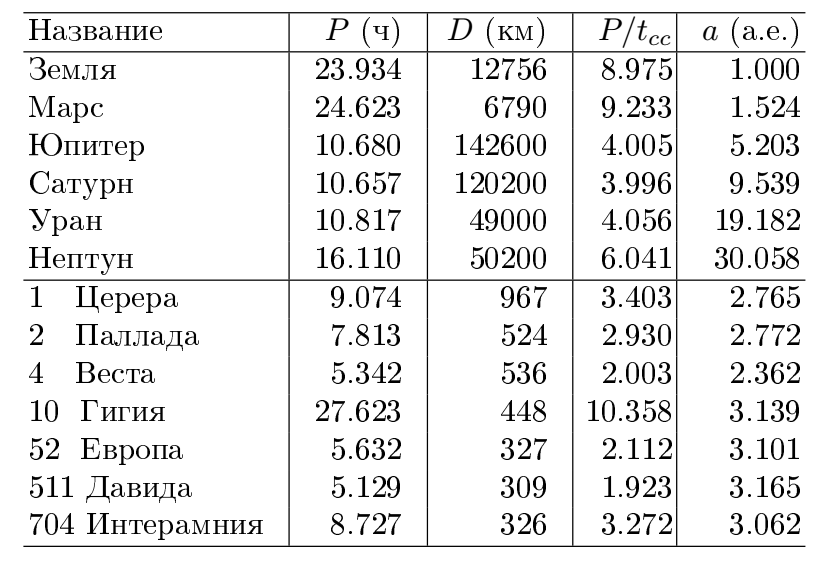

Действительно, совершенно непонятно как столь малый период, всего 160 минут, может быть связан с физикой процессов, протекающих в недрах Солнца, других звезд, ядрах галактик. Удивительна его мистическая резонансность с вращением Земли и других массивных быстровращающихся тел Солнечной системы. Непонятна его универсальность: анализ периодов тесных двойных систем (6404 двойных с периодами < 10 суток) показал, что главный пик отвечает все тому же периоду 160 минут.

Но главное, конечно, это поразительная точность настройки источника осцилляций (как минимум до шести значащих цифр), неизменность ее в течение десятков лет и парадоксальная когерентность с другими подобными источниками, разделенными громадными расстояниями; неподверженность колебаний, регистрируемых приемником, эффекту Доплера.

Что же «колеблется» в недрах Солнца, других звезд, ядрах галактик с такой непонятной и неизменной частотой? Каким образом эти колебания связаны с вращением крупных быстровращающихся ротаторов звездных систем? Как все это можно объяснить?

Нельзя дать никакого разумного объяснения всем этим явлениям, не подвергнув сомнению основное положение теории относительности, касающееся возможности существования выделенной, абсолютной системы отсчета и связанного с ней абсолютного Вселенского времени, в ходе которого синхронно протекают все эволюционные процессы во Вселенной.

И такая система отсчета, связанная с микроволновым фоновым излучением, существует. Солнце движется относительно нее к созвездию Льва со скоростью 368 км/с. Но факт ее существования до сих пор остается как бы незамеченным, потому что космологи – ученые, изучающие Вселенную – находятся под гипнозом теории относительности, которая поставила знак равенства между пространственными координатами и временем, объединив их в так называемый «пространственно-временной континуум»[73].

История изгнания абсолютного времени и связанный с ней кризис самой фундаментальной из наук подробно описаны в книге Ли Смолина: «Возвращение времени». См. также статью В.А. Котова «Сто лет мимо времени». [41] (В ней полностью отрицается СТО.) Существование абсолютной системы координат и связанного с ней абсолютного времени, по часам которого протекают все процессы во Вселенной, необязательно должно приводить к отказу от теории относительности. Оказывается, она может быть красиво переформулирована как теория с привилегированным понятием времени: «Эта новая формулировка – только другой способ понимания ОТО, но она раскрывает физически предпочтительную синхронизацию часов по всей Вселенной» [34].

Природу когерентной космологической осцилляции невозможно понять без введения абсолютной системы отсчета и абсолютного Вселенского времени. Но как можно объяснить то, что фотоны распространяются в вакууме с конечной скоростью 300 тыс. км/с и в то же время период и начальная фаза PG-колебание (светового потока от активных ядер галактик (АЯГ)) не зависят ни от расстояния между источником и наблюдателем, ни от скорости их взаимного удаления?

Суть парадокса в следующем: многочисленные измерения блеска ядра сейфертовской галактики NGC 4151 (Z = 0.0033) показали, что этот блеск пульсировал в течение 38 лет с периодом 160.0106(7) минут, совпадающим в пределах ошибки с известным периодом пульсаций Солнца P0= 160.0101(2) минут, причем моменты наблюдений приводились не к Солнцу, а к Земле, т. е. к системе отсчета наблюдателя.

Это очень странный результат. Поясним это на примере. Допустим, сверхновая типа Ia находится в нашей галактике или в непосредственной близости от нее, и ее вспышка длится одну неделю. Если такая же сверхновая находится на расстоянии Z = 2, то длительность ее вспышки удлиняется в три раза (Z+1) и составляет уже три недели. Удлиняется не за счет замедления времени: время в системе сверхновой идет в том же темпе, что и в системе наблюдателя и не за счет эффекта Доплера, а по причине космологического расширения пространства.

Если же мы умножим период когерентной космологической осцилляции P0 на (Z+1), то получим: 160.0101·1.0033 = 160.5381(1) минут; на самом же деле для сейфертовской галактики NGC 4151 PG = 160.0106(7) минут, как показывают наблюдения, и не зависит от Z, что для волнового процесса, пришедшего с такого расстояния, попросту невозможно: пространство расширялось, пока волна двигалась от источника к наблюдателю.

Чтобы объяснить это явление В.А. Котов и В.М. Лютый (2010) выдвинули предположение о том, что PG-колебание АЯГ представляет собой отклик объекта на ход абсолютного времени Вселенной. Независимость фазы колебаний от местоположения наблюдателя и неподверженность их периода эффекту Доплера трактуется ими как проявление квантового дальнодействия, доказанного теоремой Белла и экспериментами Алена Аспе.

Вибрация PG представляется ими как периодическое колебание вероятности события (например, наступления максимума блеска АЯГ), которое не распространяется в пространстве, а просто существует (здесь напрашивается аналогия с опытами Козырева).

Когда свет (поток фотонов) достигает детектора (наблюдателя), эта вероятность реализуется в виде периодических – с периодом 160 минут – флуктуаций светового потока, происходящих одновременно и на АЯГ, и на детекторе наблюдателя. Потому и возникает независимость фазы и периода от расстояния и относительной скорости удаления. Поэтому и существует возможность синхронизировать ход всех часов во Вселенной и ввести в абсолютной системе отсчета, связанной с микроволновым фоновым излучением, абсолютное время в духе Ньютона.

Если гипотеза Котова и Лютого верна и природа 160 минутной осцилляции связана с квантовым дальнодействием, то можно предположить следующее: поскольку процессы на излучателе и приемнике колебаний, несмотря на гигантские расстояния, их разделяющие, оказываются скоррелированными, причиной тому может быть квантовая запутанность их состояний, возникшая некогда в прошлом. Следовательно, существовал такой момент Большой истории, когда вся материя во Вселенной находилась в одной точке и каждая ее часть могла взаимодействовать с каждой. Таким образом, мы с неизбежностью приходим к идее Большого взрыва.

* * *Космологическая вибрация с периодом 160 минут (9600 секунд), как мы уже отмечали ранее, – явление универсальное. Разные характеристики, разных объектов, разделенных громадными расстояниями, изменяются в соответствии с этим периодом. Это и колебания фотосферы Солнца, и вспышки на Солнце, и колебания яркости квазаров. Кроме того, периоды вращения планет Солнечной системы, как и времена обращения тесных двойных звездных систем, кратны все тому же периоду 160 минут [18,41,42].

Колебания яркости квазаров в таблице 1 происходят синхронно: либо в фазе, либо в антифазе; у квазаров NGC 3516 и 3C273 – в фазе, а по отношению к NG 4151– в антифазе. Кроме того, амплитуды колебаний у всех трех объектов почти не отличаются, можно даже предположить, учитывая разброс данных, что они совершенно одинаковы. Процессы совершенно разной природы: колебания Солнечной фотосферы, вспышки на Солнце, блеск квазаров происходят в одном и том же ритме с периодом 160 минут (9600 с) – таблица 2.

Таблица 3. Крупнейшие быстровращающиеся тела Солнечной системы. Отношения периодов обращения планет и астероидов P к периоду tcc = 160 мин близки к целым числам. Чем больше масса тела и чем быстрее оно вращается, тем ближе отношение к целому числу.

Рис. 1. Спектр частот вращений 5318 тесных двойных звездных систем с периодами, меньшими двух суток. Главный пик отвечает периоду PB = 160(1) минут, совпадающему с «периодом Солнца».

Согласно СТО никакая информация не может передаваться с бесконечно большой скоростью. Поэтому характеристики осцилляции должны всегда оставаться неизменными. Колебания яркости квазаров принципиально невозможно промодулировать ни по фазе, ни по частоте, ни по амплитуде. Что, собственно, и показали 38 летние наблюдения за ядром галактики NGC 4151 [18]:

Таблица 4. Независящие от времени период, амплитуда и фаза PG колебаний блеска квазара NGC 4151 за 38 лет наблюдений: период PG = 160.0108(7) мин, амплитуда A = 0.0066(24) U-вел., фаза φ = 0.59(6).

Нельзя не отметить, что если исходить из СТО, эта неизменность характеристик осцилляции с трудом поддается пониманию. Действительно, если подобные колебания яркости будут обнаружены, скажем, у звезды (понятно, что звезда – это не квазар, но тем не менее…), которая затем взрывается как сверхновая, то поскольку они происходят одновременно и на излучателе, и на приемнике, то приемник должен будет зарегистрировать внезапное изменение их характеристик по причине усиления (ослабления) электромагнитного излучения от объекта. Что означает передачу информации от звезды к приемнику с бесконечно большой скоростью. Одно из возможных объяснений этому парадоксу такое: источники 160 минутных колебаний абсолютно стабильны и никакие катастрофы с ними произойти не могут в принципе. (В ближайшие 1,5 млн лет, согласно нашей гипотезе.)

Неизменность частоты и фазы когерентной космологической осцилляции не означает еще, что темп времени в удаляющихся согласно закону Хаббла галактиках должен быть в точности таким же, как в системе отсчета, связанной с Землей. Если исходить из СТО, то при рассмотрении движения космологических объектов следует разделять скорость их относительного движения в «ткани пространства» (это т. н. пекулярная скорость в сопутствующей расширению пространства системе координат) и скорость, возникающую за счет хаббловского расширения самой этой ткани. (В красное смещение космологических объектов вносит вклад как космологическое красное смещение из-за расширения пространства Вселенной, так и красное (фиолетовое) смещение эффекта Доплера, возникающее по причине собственного движения галактик в каком-то случайном направлении.)