Полная версия:

Игемон. Размышления о региональной власти в России

Для Киевской земли, превратившейся из метрополии в обычное княжество, было характерно неуклонное уменьшение политической роли. Территория самой земли, остававшаяся под контролем киевского князя, тоже постоянно уменьшалась.

Новгородское вече. Художник К.В. Лебедев. 1913 г.

Кстати, важным экономическим фактором, подорвавшим могущество города, стало изменение международных торговых коммуникаций. Путь «из варяг в греки», являвшийся стержнем Киевской Руси, после Крестовых походов потерял свою актуальность. Европа и Восток теперь связаны были напрямую – в обход Киева, через Средиземное море. Также с каждым десятилетием усиливалось значение волжского торгового пути – этот фактор обеспечили победоносные походы русских князей на восток и юго-восток. (Как мы помним, эти походы происходили в течение двухсот лет – и против хищнического Хазарского каганата, и против разбойничьих кочевых племен печенегов и половцев.)

В 1169 году в результате похода коалиции одиннадцати князей, действовавших под руководством владимиро-суздальского князя Андрея Боголюбского, Киев впервые за период княжеских усобиц был взят штурмом и разграблен. И впервые князь, завладевший городом, не остался в нем княжить, посадив на княжение наместника. То есть Андрей Боголюбский был признан «старейшим», носил титул великого князя, но сознательно не пожелал остаться в Киеве. Тем самым традиционная связь между киевским княжением и признанием старейшинства в княжеском роде стала необязательной.

Страшный удар был нанесен Киеву в ходе монгольского нашествия в 1240 году. В этот момент город управлялся уже только княжеским наместником. По свидетельству посетившего город шесть лет спустя Плано Карпини, бывшая столица Руси превратилась в городок, насчитывающий не более 200 домов. Во второй половине XIII века Киев управлялся владимирскими наместниками, а позже – ордынскими баскаками и местными «региональными» князьями, имена большинства из которых неизвестны. В 1299 году Киев утратил свой последний столичный атрибут – резиденцию митрополита. А в 1321 году в битве на реке Ирпени киевский князь Станислав, потомок Ольговичей, потерпел поражение от литвинов и, оставаясь в зависимости от Орды, одновременно признал себя и вассалом литовского князя Гедимина. В 1362 году город был окончательно присоединен к Великому княжеству Литовскому.

Несмотря на политическую дезинтеграцию, идея единства Русской земли сохранилась. Важнейшие объединяющие факторы, которые свидетельствовали об общности русских земель и одновременно отличали Русь от других христианских стран, таковы:

Первый фактор. Город Киев даже после 1169 года продолжали называть «старействующим градом» и «матерью городов». Он воспринимался как сакральный центр православной земли. Что касается титула «великий князь», он в тот же период применялся как к киевским, так и к владимирским князьям.

Вторым бесспорно объединяющим фактором было то, что абсолютно все местные престолы (по крайней мере, до завоевания западнорусских земель Литвой) занимали только потомки Рюрика. Строго говоря, Русь находилась в коллективном владении рода. Отчасти именно по этой причине повсеместно царило убеждение, что защита любого участка этой исконно русской земли от внешнего врага является общерусским делом. Так, в крупных походах против половцев в 1183 году и против монголов в 1223 году принимали участие князья почти всех русских земель.

Третий объединяющий фактор: вся древнерусская территория составляла единую православную митрополию, управлявшуюся киевским митрополитом. С 1160-х годов он стал носить титул «Митрополит всея Руси». Случаи нарушения церковного единства под давлением политической борьбы периодически возникали, но носили кратковременный характер. Только в 1299 году резиденция митрополита «всея Руси» была перенесена из Киева во Владимир, а в 1325 году – в Москву. Окончательное разделение митрополии на Московскую и Киевскую произошло только в XV веке.

Четвертым фактором, объединяющим все княжества, был феномен «единой исторической памяти». Отсчет истории во всех русских летописях всегда начинался с призвания Рюрика, походов Вещего Олега и деятельности первых киевских князей.

И пятым объединяющим фактором, конечно, не менее важным, чем единая православная вера (и уж конечно, более важным, чем общеродовой принцип наследования власти) было сознание языковой и общекультурной общности. Если вопрос о существовании единой древнерусской народности в эпоху формирования Киевской Руси является дискуссионным, то наличие таковой к периоду феодальной раздробленности сомнений уже не вызывает. Племенная идентификация у восточных славян (поляне, древляне, кривичи, вятичи, словене и т. д.) уступила место территориальной. Жители всех княжеств называли себя русскими, а свой язык русским. Ярким воплощением идеи «большой Руси» от Северного Ледовитого океана до Карпат является «Слово о погибели Русской земли», написанное в первые годы после монгольского нашествия.

Удивительно, но даже княжеские междоусобные войны не сумели сильно повредить общему ощущению единства Руси. Житель Владимирской земли не озлобился на жителя земли Черниговской, новгородец на псковича, смолянин на киевлянина, а ярославец на рязанца. Думается, отчасти это объясняется тем простым фактом, что в военном противоборстве участвовали только княжеские дружины. То есть сражались в основном профессиональные воины, приближенные к тому или иному князю. Они-то и пылали «профессиональной» яростью друг к другу, хотя тоже были непрочь поскорей замириться.

Что же касается мирных жителей, они лишь с болью и досадой наблюдали за междоусобицей князей со стороны. В борьбе друг против друга князья не собирали ополчений, как в случае похода на общего врага или обороны от него. Поэтому мирное население, хоть и терпело немалый материальный ущерб от княжеских междоусобиц (частые поборы на воинские нужды, экспроприации, пожары), но продолжало оставаться единым народом. Этот народ, помимо общего языка, преданий и культуры, скрепляли многочисленные промысловые, торговые и родственные связи.

Более того, являясь, с одной стороны, негативным явлением, раздробленность во многом способствовала динамичному развитию земель – росту городов, увеличению пахотных земель, расцвету культуры. Между князьями происходило что-то вроде конкуренции – кто богаче? у кого современнее вооружение? чьи терема красивее и выше? На чьей земле больше храмов и монастырей?.. Так, в 1036 году был возведен Софийский собор в Киеве, а уже в 1045 году – не менее величественный Софийский собор поднялся в Новгороде Великом.

У кого торг шире? Кто колонизировал больше земель?

Действительно, устремление князей на юг, на север, на восток не иссякало. В период раздробленности общая территория Руси продолжает увеличиваться благодаря интенсивной колонизации.

Тем не менее раздробленность привела к снижению оборонного потенциала государства. Это совпало с неблагоприятной внешнеполитической ситуацией. К началу XIII века Русь столкнулась с агрессией сразу с двух направлений. Появились враги на северо-западе: католические германские ордена, также католики-шведы и возмужавшие литовские племена угрожали в первую очередь Пскову, Новгороду, Полоцку и Смоленску. А в 1237–1240 годах произошло монголо-татарское нашествие с юго-востока, после которого большая часть русских земель попала под власть Золотой Орды.

В начале XIII века общее количество княжеств достигло пятидесяти. Но при этом вызревало несколько потенциальных центров объединения. Наиболее могущественными русскими княжествами на северо-востоке являлись Владимиро-Суздальское и Смоленское. Номинальное главенство владимирского великого князя Всеволода Юрьевича Большое Гнездо признавалось всеми русскими землями, кроме Полоцка и Чернигова. Владимирский князь выступал арбитром в споре южных князей за Киев.

Софийский собор в Великом Новгороде. Фото 1899 г.

Но и дом смоленских Ростиславичей занимал лидирующие позиции. В отличие от других князей смоляне Ростиславичи не дробили свое княжество на уделы, а стремились занимать столы за его пределами.

На юго-западе самым могущественным княжеством стало Галицко-Волынское. По сути, в нем сформировался полиэтнический центр, открытый для контактов с Центральной Европой.

К величайшему сожалению, естественный ход централизации русских княжеств оказался перечеркнут монгольским нашествием. Во второй половине XIII века (уже под ордынским игом) связи между русскими землями, начиная от политических контактов и заканчивая упоминанием друг друга в летописях, минимальны. Большинство княжеств, при сознательном содействии ханов Золотой Орды, подвергается еще большему дроблению. В итоге собирание русских земель проходит в тяжелых внешнеполитических условиях. Только к середине XIV века (а главным образом, в XV веке) княжества Северо-Восточной Руси объединяются вокруг Москвы. Увы, за это время южные и западные русские земли становятся составной частью Великого княжества Литовского, а затем Речи Посполитой, объединенного польско-литовского государства.

В настоящее время у историков нет единого мнения о роли монгольского ига в истории Руси. Большинство историков полагают, что его итогом для Руси был общий упадок экономики и культуры. Апологеты этой точки зрения подчеркивают, что иго отбросило русские княжества назад в своем развитии и стало главной причиной отставания России от стран Запада.

Советские историки отмечали, что иго сильно замедлило рост производительных сил Руси, которые находились до нашествия на более высоком социально-экономическом уровне по сравнению с производительными силами монголо-татар. Исследователи (например, академик Б.А. Рыбаков) отмечают на Руси в период ига сокращение строительства из камня и исчезновение сложных ремесел, таких как производство стеклянных украшений, перегородчатой эмали, черни, зерни, полихромной поливной керамики. «Русь была отброшена назад на несколько столетий, и в те века, когда цеховая промышленность Запада переходила к эпохе первоначального накопления, русская ремесленная промышленность должна была вторично проходить часть того исторического пути, который был проделан до Батыя», – пишет академик Рыбаков.

Доктор исторических наук Б.В. Сапунов писал: «Татары уничтожили около трети всего населения Древней Руси. Считая, что тогда на Руси проживало около 6–8 миллионов человек, было убито (или угнано в полон на рабские рынки. – Примеч. автора) не менее двух – двух с половиной. Иностранцы, проезжавшие через южные районы страны, писали, что «практически Русь превращена в мертвую пустыню и такого государства на карте Европы больше нет».

Другие исследователи, в частности выдающийся российский историк Н.М. Карамзин, считают, что монгольское иго сыграло важнейшую роль в эволюции русской государственности. Помимо этого, он также указал на Орду как на очевидную причину возвышения Московского княжества.

Вслед за ним другой видный русский историк В.О. Ключевский полагал, что Орда предотвратила междоусобные войны на Руси: «Монгольское иго при крайней бедственности для русского народа было суровой школой, в которой выковывались Московская государственность и русское самодержавие: школой, в которой русская нация осознала себя как таковая и приобрела черты характера, облегчавшие ей последующую борьбу за существование».

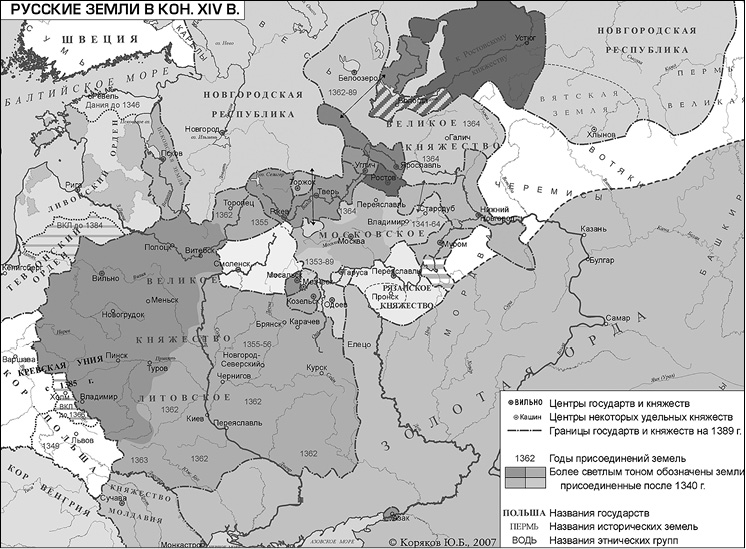

Русские земли в конце XIV в.

Впоследствии же монголо-татары, если можно так выразиться, «наступили на наши грабли». В Великой Орде вскоре после смерти Чингисхана вспыхнули свои междоусобные войны. Менее чем за два столетия Великая империя монголов распалась на несколько ханств. Орда недолго просуществовала в виде единого государства. Во второй половине XIV века в ней началась смута. За двадцать с небольшим лет на золотоордынском престоле сменилось 25 ханов.

Сначала Золотая (или Волжская) Орда фактически отделилась от «федерального центра» в монгольском Каракоруме. А затем и сама распалась на малые ханства – Казанское, Крымское, Узбекское, Казахское, Сибирское и т. д. Русская же государственность, получив столь горький опыт, в это время уже укреплялась. Русские княжества неуклонно объединялись – сначала для отпора слабеющему завоевателю, затем – для создания собственной империи.

Как же развивался в это время институт наместничества?

Объединение

Одумайтесь, князья! Вы, что старшей братии своей противитесь, рать воздвигаете и поганых на братию свою призываете, – пока не обличил вас Бог на Страшном своем суде! Как святые Борис и Глеб претерпели от брата своего старшего не только лишение власти, но и смерти. Вы ж и слова единого от брата старшего стерпеть не можете, за малую обиду вражду смертельную воздвижете, помощь от поганых принимаете на свою братию.

«Слово о князьях», литературный памятник XII в.Монголо-татарское иго явилось огромной бедой для нашего народа. Тем не менее в свое время возникли и сторонники так называемого евразийства (Г.В. Вернадский, П.Н. Савицкий и др.). Не отрицая крайней жестокости монгольского господства, они переосмыслили его последствия в позитивном ключе. Монгольскую империю они рассматривали как геополитическую предшественницу Российской империи. Позднее схожие взгляды, только в более радикальном варианте, развивал Лев Гумилев.

Действительно, монгольские ханы, «обдирая как липку» русские земли и используя военный потенциал княжеств для своих новых завоеваний, совсем не вмешивались во внутренние дела княжеств. Не трогали ни систему управления, ни культурную жизнь Русской земли. Не притесняли православной веры.

После завершения первой волны нашествия, которое, конечно, нанесло Руси неподдающийся анализу урон, монголы просто облагают данью все население завоеванных княжеств. Уточним – всех, кроме духовенства.

В XIII веке эта дань, «ордынский выход», равнялась полугривне с сохи и собиралась баскаками и откупщиками-мусульманами, а с начала XIV века – самими русскими князьями. Причем каждый великий князь отправлял дань в Орду самостоятельно. Так происходило до обретения Тверским княжеством независимости от великого княжения владимирского (1382). После соглашения Дмитрия Донского с Мамаем (1371) размер дани был снижен. Дань стала начисляться по рублю с двух сох. После этого великий князь владимирский стал отправлять со всего своего княжества 4500 рублей.

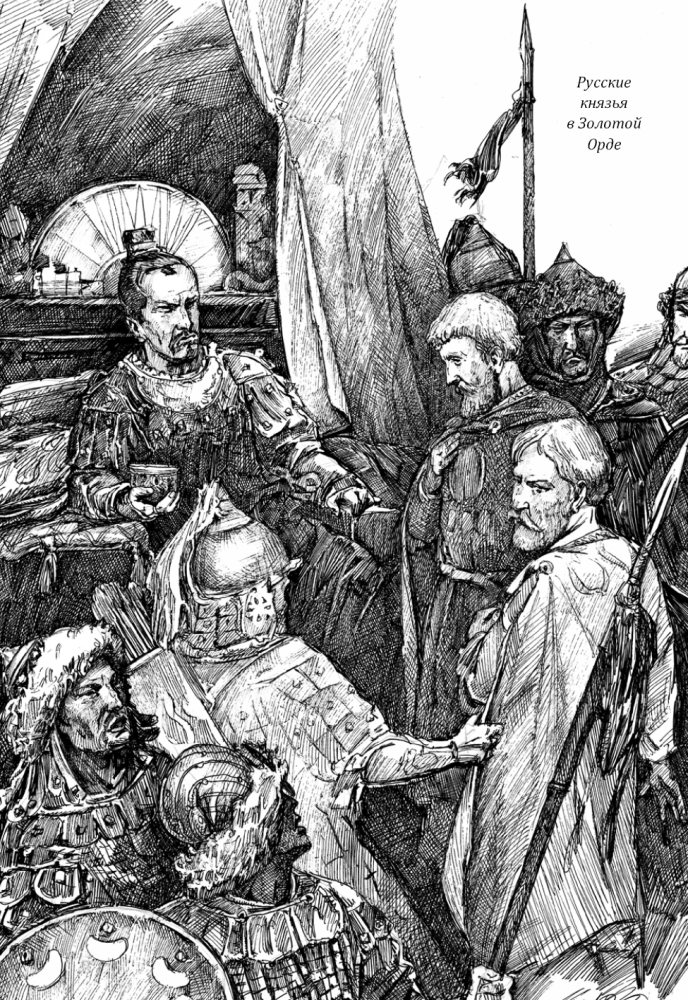

Теперь русские князья, прежде властители самостоятельных небольших государств, становятся настоящими наместниками ордынских ханов. Действительно, для ханов подобный расклад был удобен. Наместниками на территориях с населением, имеющим совсем другой язык, другую веру, другой социальный уклад, проще было оставлять прежних князей. Таким образом, был задействован весь управленческий потенциал русских князей, да и сами князья получали мотивацию к повиновению.

Вскоре главной мотивацией становится «ханский ярлык», который вне зависимости от лествичного права назначал того или иного князя на великое княжение владимирское (позднее московское). Теперь порядок управления уделами таков: русские князья не только собирают дань для Великой империи Чингисидов, но и следят, чтобы обираемые жители не тронули ханских баскаков, сборщиков податей, а позднее ханских «ревизоров» и переписчиков населения. В случае неповиновения баскакам или насилия над ними князья наказывают всех виновных. Кроме того, князья обязаны периодически высылать свое войско для участия в совместных с монголами походах. Вот уж поистине: страна, которая не хочет кормить свое войско, будет кормить чужое.

Главный же наместник великого хана на Руси, великий князь владимирский (затем московский), заодно и надзирает за покорностью прочих князей. В случае их неповиновения (тихого саботажа ханских распоряжений или открытого восстания) великий князь как можно скорее сообщает об этом хану Золотой Орды и вместе с ордынскими войсками участвует в подавлении восстания. После чего князей-мятежников либо казнят, либо им удается ускользнуть на Запад. В любом случае на их место ставят более смирных наместников.

Отметим, что в итоге, несмотря на подобное ренегатство великих князей, подобный порядок содействовал централизации и укреплению их власти на Руси в целом. Причем при активном содействии ордынского войска.

Кроме того, для системного внутреннего обустройства Руси, прежде всего для развития коммуникаций, связывающих центр с «регионами», монгольское влияние было отчасти позитивно. Начала регулярно проводиться перепись населения. Для оптимальной связи ордынского хана с окраинами всюду были учреждены ямы – почтовые станции, где содержали разгонных ямских лошадей, с местом отдыха ямщиков, постоялыми дворами и конюшнями. На Руси ямом стали называть и все селение, крестьяне которого подряжались на почтовую гоньбу.

После распада Золотой Орды ямская система на Руси (впоследствии и в Российской империи) сохранилась и использовалась для непрерывной связи между российскими городами. С помощью системы ямов, расположенных на расстоянии 40–50 верст (43–53 км) друг от друга, с Москвой были соединены Архангельск, Новгород, Псков, Смоленск, Нижний Новгород и все северные, а позднее и юго-западные русские города.

Ямская повинность отбывалась или всем окрестным населением, обязанным по требованию правительства доставлять в определенные пункты лошадей с проводниками, или выполнялась ямщиками из охочих людей, устроенных на особых землях в ямских слободах. Все дела по ямской гоньбе со временем сосредоточивались в Ямском приказе (этот департамент Московского великого княжества упоминается с 1516 года), переименованном в 1723 году в Ямскую канцелярию.

Впрочем, этим вся забота ханских наместников о подвластных землях, кажется, и ограничилась. Если историки фиксируют в Х веке социальную заботу великого князя Владимира Святославича об «увечных, больных и убогих», а в XI веке отеческое попечение Ярослава Мудрого о многих промыслах «в регионах», то в годы правления ханских наместников, кажется, все замирает.

Так, бортничество было известно на Руси издревле, всегда являясь одной из важных отраслей ее хозяйства. Особое развитие оно получило в лесах Приднепровья, Десны, Оки, Воронежа, Сосны и других рек, пограничных со степью. При этом самый богатый торг воска был в Великом Новгороде. Мед и воск наряду с мехами служили главным предметом экспорта из Руси. Даже в Русской Правде Ярослава Мудрого было записано отдельной строкой: «А от двоих пчел на 12 лет приплода роев и старыми пчелами 200 и 50 и 6 роев…» Итальянский ученый Паоло Джовио в XVI веке пересказывает со слов российского посла Дмитрия Герасимова историю, похожую на байку, о том, как «один крестьянин из соседственного с ним селения, опустившись в дупло огромного дерева, увяз в меду по самое горло».

Баскаки. Художник С.В. Иванов. 1909 г.

Но по мере бесконтрольных вырубок лесов в XIII веке бортевое пчеловодство приходит в упадок. Великие князья, ханы и их наместники похоже и пальцем не думают пошевелить, чтобы изменить что-то в этой области. Только после освобождения от ордынского ига воля к промыслам просыпается в народе снова, изобретаются и развиваются рамочные улья. Князья вновь проявляют заботу о регионах – их наместники (удельные князья и посадники) сами дают небольшие ссуды пасечникам, конкурентам бортевого пчеловодства. Но это уже не восстанавливает в полной мере отрасли. В начале XVI века леса вокруг Москвы уже основательно вырублены, и австрийский посол Сигизмунд Герберштейн печально замечает, что «в московской области не найти меду».

Разве что земли Великого Новгорода, почти не затронутые монгольским нашествием, продолжали процветать в эти века. Более того, новгородские торговля и промыслы фактически освободились от конкуренции в лице южных и центральных русских земель.

Что же касается княжеств, изведавших ордынское владычество в полной мере, на их территориях приходит в упадок даже кузнечное дело. Стремясь хоть как-то восполнить нанесенный им ущерб, черниговские и курские князья (позднее их «региональную инициативу» подхватят и московские князья) отдают приказы увеличить посевные площади конопли и стараются всячески поддержать производство пеньки, которая получалась путем долгого (до трех лет) отмачивания конопляной массы в проточной воде. Дело в том, что пеньку благодаря ее прочности стали использовать в качестве дешевых доспехов. Такой «доспех» при удачном стечении обстоятельств вполне мог выдержать сабельный удар и попадание стрелы на излете. Таким образом, в центральной части Руси начинает широко развиваться пенькопрядение. Князья-наместники всецело этот промысел поощряют, поддерживая таким образом обороноспособность Руси.

Впоследствии, когда Русь снова выйдет на Балтийское и Черное моря, этот промысел весьма пригодится и для производства корабельных канатов. Так как волокна конопли отличаются особой прочностью и стойкостью к соленой воде, канаты и веревки будут широко востребованы (они практически не изнашиваются от контакта с морской солью), и не только на внутреннем рынке.

Что же касается административного управления территориями княжеств, больших различий в домонгольский и ранне-монгольский периоды русской истории, как ни странно, не существовало.

Каковы же общие тенденции внутренней жизни земель, влиявшие на это управление, и насколько существенно само правление князей и их наместников влияло на внутреннюю жизнь и на развитие регионов?

Известно, что основу феодализма как системы составляла аграрная экономика – сочетание земледелия, скотоводства и различных промыслов. На Руси (впрочем, как и в Византии, например) основной фонд крупной земельной собственности долго оставался в руках государства. Ее формирование происходило путем «окняжения» ранее общенародных общинных земель. Жившие там свободные общинники (люди) становились зависимыми от князя смердами, которые должны были платить ему подать. Существовали и рабы (холопы), хотя рабство у восточных славян не достигло большого развития.

Стержневым процессом российской истории была колонизация новых земель. Крестьяне, стремясь отдалиться на оптимальное расстояние от княжеской власти, селились вдоль рек, в их поймах продолжали заниматься интенсивным земледелием. Также углублялись и в леса, где вели комплексное хозяйство, в основе которого была охота, рыболовство, собирательство и экстенсивное кочевое подсечно-огневое земледелие.

Князья же и их наместники, напротив, в ходе колонизации предпочитали большие пространства свободных от леса земель, которые назывались опольями. Князья стремились расширить эти ополья сведением лесов под пашню.

То же самое можно сказать и о земельной политике монастырей – одних из пионеров колонизации. Разумеется, и православные князья (и их наместники по мере сил) помогали монастырям осваивать земли. Князья и наместники сами были в этом заинтересованы напрямую – вокруг монастыря селились ремесленники, сюда съезжались купцы. Возникал поселок, а он нередко был ростком будущего города.

Зачастую природные условия нового местопребывания колонизаторов (худородные почвы, резкие колебания в климате, непродолжительный по сравнению с Западной Европой сезон сельскохозяйственных работ) негативно влияли на урожайность. Это заставляло людей пополнять доход от земледелия другими промыслами – охотой на пушного зверя, рыбной ловлей, добычей лесного меда и воска. Развивались различные ремесла, непосредственно связанные с обслуживанием князя, бояр и дружинников.

Речная сеть определяла еще одно из основных занятий восточных славян – активный внутренний и внешний обмен товарами. Успешная торговля славян повлияла на быстрый рост городов. Причем наиболее значительные из городов Руси в XI–XII веках не уступали западноевропейским. К середине XIII века на Руси было около 150 городов. Отметим важную деталь: в отличие от Западной Европы, где города в Средние века возникали в противовес феодальной вотчине и развивались в борьбе с феодалами, русский город всегда сохранял тесную связь с феодалами-князьями и их наместниками.

Монголо-татарское нашествие во многом предопределило общее замедление социально-экономического прогресса в стране. Хозяйственное развитие городов было искусственно заторможено. Как мы уже говорили, исчез целый ряд ремесел (стекольное, металлическое литье, каменное строительство). На время прервалась международная торговля Руси, нарушился товарообмен внутри страны.

Монгольское нашествие XIII века внесло коррективы и в интенсивность и характер обоих колонизационных процессов. Наиболее пострадали княжеские ополья, крестьянская же колонизация стихийно продолжалась.