Полная версия:

Игемон. Размышления о региональной власти в России

В конце XIV и особенно в XV веке на Руси вновь наблюдаются серьезные успехи в экономике. Усовершенствовались орудия земледелия: двузубая соха становится главным орудием обработки почвы, и от подсечно-огневого земледелия практически все переходят к пашенному. Началась специализация отдельных отраслей сельского хозяйства – льноводства, хмелеводства и т. д. Шире стала распространяться механизированная переработка зерна на мельницах, хотя в крестьянских хозяйствах все еще преобладал ручной помол в ступах или с помощью жерновов. Подъем земледелия с конца XIV века сопровождался географическим разделением труда между отдельными районами и установлением экономических связей. Это создало условия для формирования внутреннего рынка и политического объединения страны к концу XV века.

В конце XV века государство переходит в наступление на права и свободы селян. Судебник Ивана III (1497) установил единый для всей страны срок перехода крестьян – неделя до Юрьева дня (26 ноября по старому стилю) и неделя после. Юрьев день стал первым ограничением крестьянской свободы.

Образование Московского государства сопровождалось весьма существенными изменениями социальных отношений. Складывался правящий слой – бывшие независимые князья превращались в служилых князей. Фактически это были уже наместники с четкой сферой обязанностей. На наш взгляд, этих наместников уже можно считать предтечей губернаторов.

На службу к великому московскому князю шли теперь и независимые прежде бояре. Тем самым ломалась прежняя иерархическая структура правящего класса. Формировался новый слой «детей боярских», составляющих двор великого князя всея Руси. Система вассалитета и так слабо развита была на Руси, а в XV столетии ее попросту сменяет прямое подданство, отразившееся в формуле «Аз холоп твой».

Как все это оценить? Какой выбрать критерий оценок?

В 2004 году Московским институтом экономических стратегий издана замечательная книга «Россия в пространстве и времени». Так вот, авторский коллектив этой книги полагает, что в оценках государственного управления на разных этапах следует «не столько привязываться к конкретным формам реализации государственной власти (абсолютизм, тоталитаризм или демократия), сколько оценивать степень адекватности управления тем задачам, которые объективно стояли перед страной в конкретный исторический период». Попробуем и мы оценить «пройденный материал» именно с этой точки зрения.

1) Итак, в первый период русской государственности управленческий аппарат (то есть и великие князья, и их наместники) был, на наш взгляд, совершенно адекватен тем задачам, которые стояли перед государством и страной. Эти задачи – прежде всего захват и удержание новых территорий. В течение первых 150 лет русское государство с этим блестяще справляется. Это эпоха князей – Рюрика, Вещего Олега, Игоря Рюриковича, княгини Ольги, Святослава Игоревича, Владимира Святославича. С 860 года от Рождества Христова до 1015 года (условно) Русь становится могучей державой – с выходом на Балтийское, Черное и Каспийское моря. Принимает крещение и входит в число самых уважаемых христианских государств.

2) Следующим периодом становится эпоха феодальной раздробленности. Управленческий аппарат практически неадекватен задачам, стоящим перед страной. Почти весь XI и XII век Русь раздирают княжеские междоусобия, то усиливаясь, то утихая. При этом годы правления Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха, когда централизация возобновляется, воочию показывают, что «управленческий аппарат» имел возможности уже тогда двинуть Русь по имперскому, самодержавному пути. Но великие князья в тот период не проявили достаточно энергии и воли, упустив эту возможность.

Расцвет экономики и культуры Руси в те годы был сопоставим с европейским. Повсеместная народная поддержка Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха говорит о том, что этот шанс для Русского государства был вполне реален. Но правящий класс оказался неспособным переформатировать систему управления. Только общенациональная трагедия, разразившаяся в XIII веке, заставит это сделать.

По сути, падение Руси под монгольским нашествием становится апофеозом неадекватности власти. В результате этой национальной катастрофы западная часть Руси (Галицко-Волынское княжество), а затем и «срединная» Киевская земля попадают под влияние Польши и отчасти Венгрии. Со временем происходит отделение и Северо-Западной Руси. И логическое следствие этого распада: осколки Русского государства надолго отодвигаются внешними силами от морских путей.

3) Третий период связан с долгим процессом собирания русских земель под знаменем Великого Московского княжества. Трагические события XIII века уже поневоле заставляют княжескую власть «протереть глаза», сконцентрироваться и начать переформатировать свои управленческие принципы. Это переформатирование центральной власти, как и собирание русских земель, происходит поначалу в тяжелейших условиях, полуподпольно, под монгольским игом. С другой стороны, золотоордынские ханы невольно в этом помогают московским князьям. В итоге уже через 150 лет Орда получают первый ощутимый удар от Дмитрия Донского.

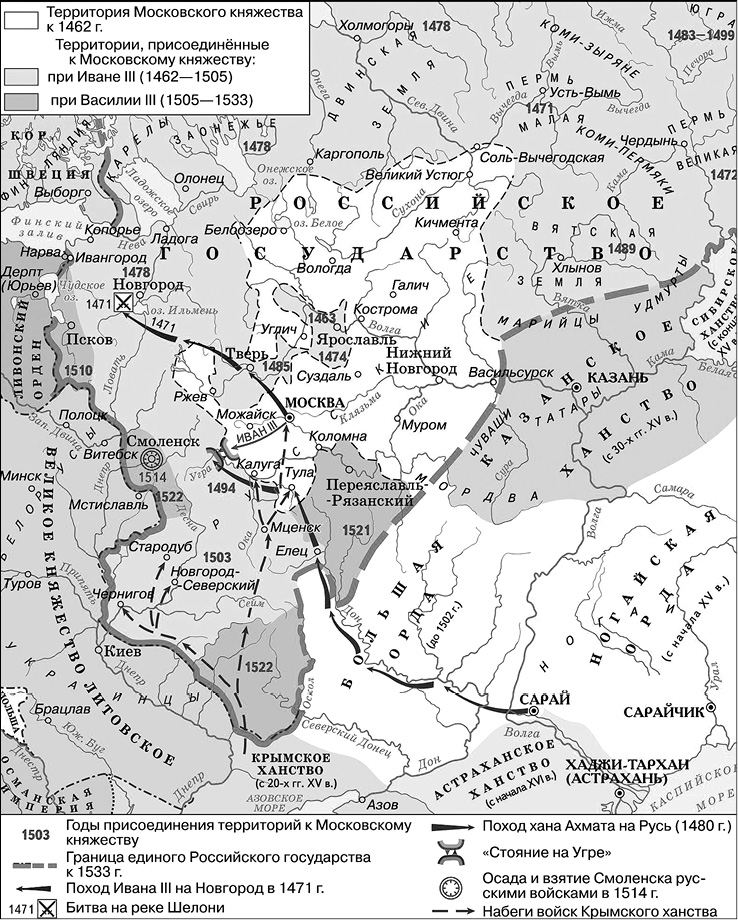

Столетие от Куликовской битвы (1380) до Стояния на реке Угре (1480) можно определить как эпоху освобождения от ордынского ига и собирания русских земель (далеко не всегда добровольного). Власть в этот период несомненно была адекватна историческим задачам. Для этого почти полностью была пересмотрена система управления, и прежде всего – наместничества над территориями. Теперь наместники – не княжьи сыновья, а только служилые люди, целиком зависимые от великого московского князя.

Примерно в это время возникает некий административно-территориальный округ – губа. В пределах губы действовала уголовная юрисдикция выборного губного старосты. В первой половине XVI века губа совпадала с волостью, иногда посадом, а к XVII веку стала почти всегда совпадать с уездом.

Николай Карамзин писал: «Слово губа знаменовало в древнем немецком праве усадьбу, а в нашем – волость или ведомство. Губные грамоты давались судьям и содержали в себе единственно уголовные законы: в них предписывалось Старостам, Губным Целовальникам и Дьякам начинать исправление своей должности обыском или съездом с знатнейшими жителями их волости – с князьями, детьми боярскими, архимандритами, игуменами, иереями и поверенными каждой выти или участка, обязанными под крестным целованьем заявить всех известных им воров и лихих людей».

Не поискать ли и здесь происхождение слова «губернатор»? Не от губы ли оно образовано?

Иван III. Создание единого государства

Начиная с 1470-х годов деятельность Ивана III, направленная на присоединение остальных русских княжеств, резко усиливается. Первым становится Ярославское княжество, которое окончательно теряет остатки самостоятельности в 1471 году, после смерти князя Александра Федоровича. Наследник последнего ярославского князя, князь Даниил Пенко, перешел на службу к Ивану III и получил чин боярина.

На территории Ярославского княжества сразу начинается достаточно жесткая унификация с московскими порядками. Специально назначенный посланец великого князя «поверстал» на московскую службу ярославских князей и бояр, отняв у них часть земель. В одной из критически настроенных летописей того времени эти события описаны так: «У кого село добро, ин отнял, а у кого деревня добрая, ин отнял да записал на великого князя, а кто будет сам добр боярин или сын боярский, ин его самого записал».

Схожие процессы происходили и в перешедших под контроль Москвы Дмитрове (1472) и Ростове (1474). Здесь также наблюдался процесс поверстания местной элиты (как князей, так и бояр) на службу великому князю. Причем ростовские князья сохранили в своих руках даже меньше вотчин по сравнению с ярославскими. Ряд владений был приобретен как великим князем, так и московской знатью.

Присоединение Тверского княжества в 1485 году и его интеграция в Российское государство произошли достаточно мягко. Сын Ивана III Иван Молодой был поставлен «на великом княжении на тферском». При княжиче Иване был оставлен московский наместник Василий Образец-Добрынский.

Иван III Васильевич

При этом Тверь еще какое-то время сохраняла атрибуты самостоятельности. Княжескими землями управлял особый Тверской дворец. Хотя некоторые тверские бояре и были переведены в Москву, новый тверской князь управлял княжеством при помощи тверской боярской думы. Удельные князья, поддержавшие Ивана III, даже получили новые вотчины (впрочем, вскоре эти вотчины были у них отобраны). А к началу XVI века тверской двор окончательно слился с московским, а некоторые тверские бояре перешли в московскую думу.

По той же схеме к Московскому государству Иваном III вскоре были присоединены Рязанское княжество, Вологодская, Псковская, Югорская земли, Великая Пермь и многие другие территории. Суздальско-Нижегородское княжество и Вятская земля стали зависимы от Москвы еще при отце Ивана III Василии II Темном. При Иване Васильевиче эта зависимость только усилилась.

В течение трех лет – с 1500 по 1503 год – Иван III отвоевал у Великого княжества Литовского Чернигов, Новгород-Северский, Стародуб, Брянск, Гомель, Торопец, Мценск, Дорогобуж и, соответственно, всюду поставил московских наместников – своих верных бояр и служилых князей.

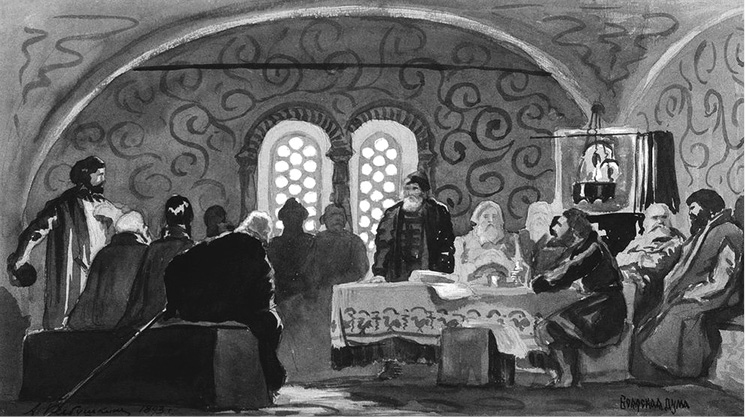

Параллельно с усилением власти московского царя формировалась приказно-воеводская система государственного управления. Главными отличительными особенностями новой структуры стали сословность и централизация. Высшим органом власти теперь являлась Боярская дума, а отраслевыми органами центрального управления – приказы.

Иван III способствовал образованию системы местного управления, в которой наместник представлялся центральной фигурой. Процесс назначения в наместники проходил в соответствии с традициями удельных княжеств. Наместниками обычно назначались родственники тех, кто княжил в этих городах. Так, в Великом Новгороде (о его завоевании Москвой – речь впереди) в основном посты наместничества занимали князья Ростовские, Шуйские и Горбатые. А в Москве, как правило, наместником становился один из наиболее приближенных бояр великого князя. Последний лично назначал наместников и волостелей, которые в своей деятельности опирались на штат чиновников. Наместники руководили административными, финансовыми, военными и судебными органами.

Процесс централизации власти переустроил всю политическую систему Русского государства. Местное управление первой половины XVI века в большей мере, чем центральное, сохранило пережитки феодальной раздробленности. А именно это негативно проявилось в наместничестве, которое стало обеспечиваться системой кормления, когда администрация наместника существовала за счет местного населения. Система кормления являлась своего рода формой материальной компенсации дворянству за военную службу. Величина «кормов» для наместников определялась в уставных грамотах. Назначение на должность выражалось словами: «пожаловали в кормление». Поэтому получившие должность и назывались кормленщиками.

Боярская дума. Акварель А.П. Рябушкина. 1893 г.

Прежде мы предполагали, что слово «кормление» восходит к «корме», «кормилу» (рулевому веслу), а не к пищевому термину «корм». Но вскоре нам удалось выяснить, что между словами «корма», «кормило» (весло) и пищевым термином «корм» в действительности нет противоречия. Дело в том, что при транспортировке наиболее ценные грузы (к которым бесспорно относилась и разнообразная снедь) складировались на корме ладьи или струга. Поэтому термин «кормление» включает в себя все – и руление областью, и пользование теми благами, которые область приносит. Поскольку наместники в ту пору не получали государева жалованья, им ничего более не оставалось, как кормиться с земли, которая была вручена их попечению.

Местные чиновники собирали подати с населения деньгами или натурой. Натуральный характер вознаграждения за службу соответствовал низкому уровню развития товарно-денежных отношений. Наместник расценивал вверенные ему города или волость как законный, признанный князем источник собственного дохода и благосостояния. В подтверждение этому В.О. Ключевский подчеркивает, что «кормленщик, наместник или волостель получал при назначении на кормление наказный или доходный список, своего рода таксу, подробно определявшую его доходы, кормы и пошлины».

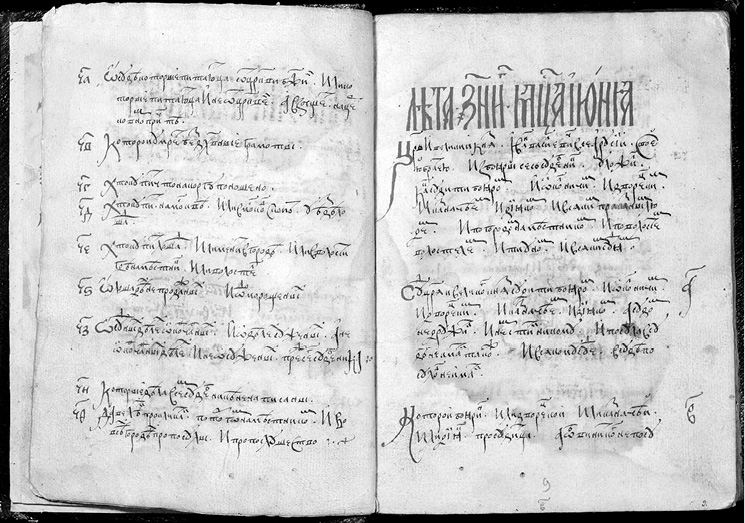

Двинская уставная грамота 1397 г.

Не случайно летописец, описывая роль наместника в какой-нибудь волости, не говорит о том, насколько его правление будет полезным для народа, а отмечает именно то, как велик для населения будет корм наместника. Другими словами, кормление – это пенсия за военную службу. Но на самом деле деятельность наместников на тот момент была несложной, она являлась исключительно финансовой и ограничивалась сбором налогов для князя.

Летописи сообщают, что царь иногда оказывался в затруднительном положении, когда желавших покормиться было больше, чем свободных мест. В таком случае князь либо давал кормление на короткий срок, либо посылал на кормление сразу двух наместников. Естественно, оба обстоятельства приходились не в радость для местного населения. Вся система бесконтрольного поведения администрации на местах ложилась тяжелым бременем на крестьянство и посадских людей. Кормленщиками в то время были не только представители феодальной аристократии, но и элита служилых людей. Власть кормленщиков регламентировалась доходными списками, строго устанавливающими размеры кормов, нормы которых оставались неизменными с середины XV века.

Вскоре у наместника появились и военные обязанности, так как наместник получил статус начальника войск, защищавших княжеские владения. Позже на наместника возложили политические дела в уезде, он стал выполнять отдельные поручения из центра. В обязанности наместника вошли и судебные дела. Гражданские тяжбы являлись важным источником дохода как для наместника, так и для князя. Мелкие преступления наместник рассматривал самостоятельно, а уголовные дела согласовывал с Москвой. (Все-таки решение о такой важной запятой в приговоре «казнить нельзя помиловать» великий князь оставлял за собой.)

Данные из исторических документов свидетельствуют об отрицательном отношении населения к наместникам и к их деятельности. Нередко местные жители жаловались великому князю, прося у него защиты от произвола чиновников. Были случаи, когда великий князь московский Иван ІІІ обращал особое внимание на действия наместников. Например, по жалобе лучан он предал суду своего наместника Ивана Оболенского, что явилось в то время строжайшей мерой, невиданной ранее.

Николай Михайлович Карамзин в своей «Истории государства Российского» пишет: «Два государя, Иоанн и Василий, умели навеки решить судьбу нашего правления и сделать самодержавие как бы необходимою принадлежностью России, единственным уставом государственным, единственною основою целости ее, силы, благоденствия. Сия неограниченная власть монархов казалась иноземцам тираниею, они в легкомысленном суждении своем забывали, что тирания есть только злоупотребление самодержавия, являясь и в республиках, когда сильные граждане или сановники утесняют общество. Самодержавие не есть отсутствие законов: ибо где обязанность, там и закон: никто же и никогда не сомневался в обязанности монархов блюсти счастие народное».

Эти слова классика нашей исторической науки и до сего дня не утратили своей актуальности. Недаром их предпочитают не помнить наши либералы от политики, большинство из которых – те самые «западники», иноземцы, с которыми столь доказательно полемизирует здесь Карамзин.

Итак, уже конец XV века и первую половину XVI века (великое княжение Ивана III, Василия III и начало царствования Ивана IV Грозного) можно рассматривать как эпоху укрепления и расширения Русского государства до степени его превращения в царство. В этот период великокняжеская власть дорастает до самодержавной. Хотя это еще не абсолютизм: Боярская дума вплоть до петровских времен, то есть на два века, сохраняет свои позиции. Царь чувствует себя отчасти от нее зависимым в своих решениях, но временами «подминает под себя» – проводит свою волю насильственно, с помощью репрессий. Это прежде всего Иван Грозный и в более слабом его подобии – Борис Годунов. В более слабом, поскольку Борис, в силу своего «худородства», не решался на столь масштабные репрессии, как Иван Грозный. Что боярство прощало потомку Рюрика, не простило бы сыну вяземского помещика, дальнему потомку Чет-мурзы. Впрочем, оно не простило даже меньшего, что хорошо показывают события Смутного времени, о котором рассказ впереди.

В эту эпоху управленческий аппарат в целом адекватен историческим задачам, но еще крайне неустойчив, не сформирован. Царская власть окончательно не выкована, ее задачи и властные полномочия понимаются многими «управленцами» (в основном представителями боярского сословия) очень по-разному. Поэтому зачастую государство бессильно решить важные исторические задачи. Так, Иван Грозный, покоривший Казанское и Астраханское ханства, проиграл войну в Ливонии. Борис Годунов не сумел выиграть войну со шведами за выход на Балтику, хотя ему и удалось занять несколько опорных крепостей.

Государство судорожно пытается найти ресурсы для ведения войн за возвращение к морям, для строительства крепостей, литья пушек, увеличения войска и т. д. Ресурс у него пока один – тягловое население. В итоге еще в годы великого княжения Ивана III возникает поместная система.

В основе этой системы, как нетрудно догадаться, – поместье, участок казенной земли, данный государем в личное владение служилому человеку (дворянам) при условии его верной службы. Это поместье – и некая награда за службу (государственную, в основном военную), и источник материального дохода, с которого владелец поместья снаряжал себя для воинских походов.

Московское княжество в XV–XVI вв.

При Иване III не только начинают вырабатываться правила раздачи казенных земель в поместное владение служилым людям, но и уже происходит первая массовая раздача поместий.

Господин Великий Новгород

Особняком в этом ряду, как и прежде, стоял Господин Великий Новгород, а точнее Новгородская республика, существовавшая практически в виде автономного государства с 1136 по 1478 год. Таким образом, 342 года ее существования являются рекордом по продолжительности жизни государственных образований на территории нашей родины.

Во время своего губернаторства я был серьезно увлечен изучением истории этого чудесного края! Оказывается, в период наибольшего расцвета Новгородская республика включала в себя, помимо собственно новгородской земли, огромные территории. Это были земли от Балтийского моря на западе до Уральских гор на востоке, от Белого моря на севере до верховьев Волги и Западной Двины на юге. Долгое время под властью Новгорода находился и Псков с окрестными землями. Только в январе 1478 года Новгородская республика была включена Иваном III в состав Московского государства.

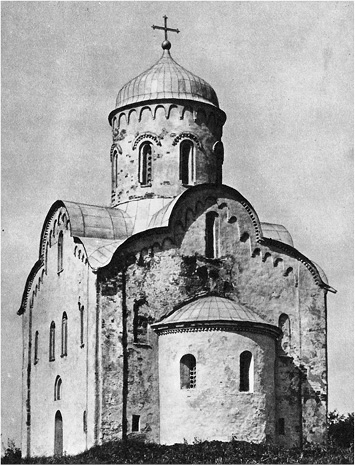

С этой древней и прекрасной землей связано много легенд и преданий. Прежде всего хочется рассказать о церкви Николы на Липне, расположенной в 8 км к югу от города, на восточном берегу озера Ильмень, в дельте реки Мсты на небольшом острове Липно. К слову, этот храм самый ранний из сохранившихся на Руси, построенных после монгольского нашествия. Церковь сложена в основном из волховской плиты на растворе извести с песком, где впервые встречается новая строительная техника кладки, которая станет характерной особенностью новгородского зодчества XIV–XV веков. Церковь заложена в 1292 году архиепископом Климентом на месте обретения в начале XII века чудотворной иконы Святителя Николая и является сегодня объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Церковь Николы на Липне. 1292 г.

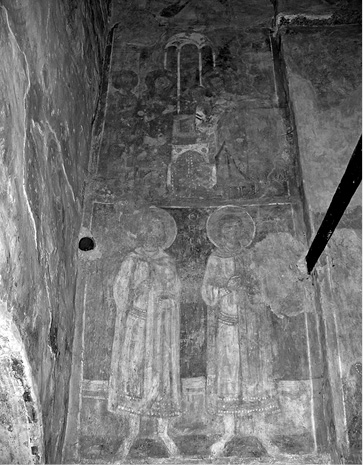

Фрески церкви Николы на Липне

Согласно легенде, на этом месте в начале XII века была обретена круглая икона с изображением Николая Мирликийского, благодаря которой чудесным образом исцелился князь Мстислав Святославич. Мстислав тяжело заболел, и во сне ему явился святой Николай и повелел отправить послов в Киев за чудотворной иконой, которая хранилась в киевском Софийском соборе и прославилась к тому времени чудесами. Мстислав направил посольство в Киев, но на озере Ильмень послов настигла буря, продолжавшаяся три дня и три ночи. На четвертый день они увидели плавающую на воде круглую доску с изображением святого. Ее торжественно принесли князю, и он узнал образ, который ему был явлен во сне. Икону омыли водой, Мстислав этой водой омыл лицо и получил исцеление. Сохранилось рукописное «Сказание о дивном обретении иконы святителя Николая архиепископа Мирликийского…». В честь этого события в 1113 году Мстислав Владимирович, сын Владимира Мономаха, велел заложить храм во имя святителя Николая на Ярославовом дворище в Великом Новгороде, который является древнейшим новгородским храмом. Сегодня Николо-Дворищенский собор – один из самых посещаемых туристами объектов культурного наследия Великого Новгорода.

В XV–XVIII веках на острове Липно стоял Липенский монастырь, прекративший к началу XIX века существование как архитектурно-функциональный комплекс. В интерьере храма сохранились фрагменты фресок, представляющие исключительный интерес, поскольку живопись церкви Николы на Липне является единственным стенописным ансамблем русского монументального искусства XIII века. Фресковая роспись церкви Николы являлась промежуточным звеном между новгородской живописью домонгольского периода и замечательным циклом росписей второй половины XIV века. К сожалению, церковь Николы подверглась серьезным разрушениям в 1941–1943 годах. Реставрационные работы проводились в 1954–1958 годах под руководством архитектора Л.М. Шуляк, а в 1977–1981 годах – реставрация монументальной живописи.

Мне вспоминается одно интересное и знаковое событие, произошедшее в период моего губернаторства. Летом 2016 года я получил распоряжение из аппарата Администрации Президента подготовить все к прибытию Президента Владимира Владимировича Путина и Председателя Правительства Дмитрия Анатольевича Медведева в подведомственную мне Новгородскую область. Руководители государства хотели встретиться и в неформальной обстановке пообщаться с рыбаками и другими жителями, узнать их насущные проблемы и чаяния.

В первую очередь нужно было выбрать место приземления вертолетов Президента и Председателя Правительства. Как известно, они не имеют права находиться на одном воздушном судне. После долгих рассуждений мы остановили выбор именно на этом небольшом острове (примерно 800 на 800 м). В срочном порядке были подготовлены вертолетные площадки, подогнали дебаркадер, навели порядок. Так как на острове не было света – провели электричество, поставили дизельный генератор.

Искренне и непринужденно общались рыбаки с высокими гостями, отвечали на многочисленные вопросы, все отведали наваристой, вкусной ухи. Ловля рыбы, кстати, в этих местах до сих пор происходит по старинке. Рыбаки разводят невод, два судна под парусами тащат его, и затем уже выбирается рыба. Разница лишь в том, что сегодняшние суда на моторе. И одним из вопросов рыбаков к руководителям страны была просьба помочь зарегистрировать их специфические судна, так как они по своим размерам не подходили ни под какой регламент. Было много интересного и запоминающегося, но самое поразительное, когда мы впервые зашли осмотреть церковь внутри, ведь света раньше на острове не было, первое, что увидели наши глаза, – это древняя фреска с изображением святого Владимира.

Как мы упоминали, первые попытки Новгорода обрести независимость от Великого Киевского княжества проявились уже в XI веке. Новгородские бояре при поддержке городского населения с тех пор неоднократно пытались избавиться от бремени налого-обложения Киева и создать свое войско. Но успеха в этом достигли только во времена феодальной раздробленности. В 1136 году, после бегства князя Всеволода Мстиславича с поля битвы у Жданой горы и изгнания его из Новгорода, в Новгородской земле более чем на три века установилось исключительно вечевое правление.

Вече было поистине образцовым демократическим институтом того времени. Собрание свободных собственников города (конечно, мужского пола) обладало широкими полномочиями. Оно призывало князя с дружиной, судило о его «винах», «указывало ему путь» из Новгорода; избирало посадника (главу администрации), тысяцкого (войскового старшину) и даже церковного владыку! Решало вопросы о войне и мире, издавало и отменяло законы, устанавливало размеры повинностей, избирало представителей власти в новгородских владениях и судило их.