Полная версия:

Игемон. Размышления о региональной власти в России

Результаты подобного «государственного решения» не замедлили сказаться. С 1061 года начались набеги половцев, пришедших на смену откочевавшим на Балканы печенегам. И если прежде хищные кочевники только при виде русского войска улепетывали без оглядки в свою степь, то теперь завязались нескончаемые русско-половецкие войны. Южнорусские князья, практически лишенные поддержки своих северных братьев, потерпели чувствительные поражения, предприняв ряд неудачных походов (битва на реке Альте (1068), битва на реке Стугне (1093).

Более того, половцы, смертельные враги Русской земли, начали приглашаться то одним, то другим князем в союзники против родного брата, возглавлявшего соседний «регион». Так, после смерти черниговского князя Святослава Ярославича в 1076 году киевские князья предприняли попытку лишить его сыновей черниговского наследства и без всякого зазрения совести прибегли к помощи половцев. Вследствие чего погибли Изяслав Киевский (1078) и сын Владимира Мономаха Изяслав (1096).

К этому времени порядок княжеского престолонаследия на Руси определяло (то есть в идеале должно было определять, если бы князья то и дело не отступали от договора в своих ссорах и противоборствах) так называемое лествичное право. По этому закону старший в роду сидел на киевском престоле, следующие по значению – в менее крупных городах.

Княжили в таком порядке:

старший брат;

младшие братья по порядку;

сыновья старшего брата;

сыновья следующих братьев;

внуки, правнуки и т. д.

По мере смены главного князя все прочие перемещались по старшинству из менее крупного города в более крупный. То есть князья со своими дружинами постоянно путешествовали из города в город. Кроме чисто бытового неудобства для правителей этот порядок мало содействовал процветанию регионов, так как порою князь, едва ознакомившись с запросами и нуждами подведомственного населения, с их региональными особенностями, был вынужден переселяться в другие края.

РАЗМЫШЛЕНИЕ

Вновь возвращаясь к ассоциациям, навеянным собственным опытом, скажу, что этот порядок удивительно напоминает мне «путешествия» в советское время первых секретарей обкомов из одного региона в другой. Конечно, их перемещения проводились менее хаотично – по назначению, а не потому, что внезапно освобождалась вакансия (хотя и такое бывало). Но сходство, на мой взгляд, заключалось именно в том, что наместник, едва вникнув в особенности нового для себя региона, начав решать его проблемы, переводился в другой регион – и не в более проблемный, а в более крупный, так сказать, «по заслугам»! Да еще забирал вместе с собой свою команду, «дружину», так сказать. И тот проблемный регион снова «провисал». Этому порядку сопутствовал и тот порок, что человек уже не мог выпасть из «обоймы», даже в случае большой провинности. Он просто переезжал в менее серьезный, с точки зрения центральной власти, регион.

Это «советское лествичное право» имело, впрочем, два ощутимых плюса: первый – наместники не успевали обрастать коррупционными связями (или, лучше сказать, обрастали меньше, чем могли бы), и второй – у человека все-таки была большая мотивация к карьерному росту.

Но вернемся в XI век, к нашим князьям. В их дислокациях на первый взгляд вообще никаких плюсов не было. Древнерусские князья не знали высшей математики, поэтому лествичное правило как система уравнений с несколькими неизвестными не могло быть расписано корректно, а значит, не учитывало всех нюансов наследования. В итоге старшие племянники без конца ссорились с младшими дядями… все это вело к междоусобицам. Даже в случае однозначных решений «уравнения» находились поводы, чтобы их не исполнять. Вторгался «человеческий фактор», что по мере ослабления центральной власти было неизбежно.

Поэтому, несмотря на общее признание лествичного права, летописи приводят десятки примеров отступлений от него.

Недовольство большинства князей подобным положением дел привело к тому, что на Любечском съезде (1097), призванном прекратить междоусобицы и объединить князей для защиты от половцев, было провозглашено: «Каждый да держит отчину свою». В результате порядок наследования ограничился отдельной вотчиной.

Увы, это открыло уже самый прямой путь к политической раздробленности. В каждом регионе утверждалась отдельная династия, а великий князь киевский становился только первым среди равных, теряя роль сюзерена. Тем не менее Любечский съезд позволил на какое-то время прекратить усобицы и объединить силы для борьбы с половцами.

После нескольких походов объединенных княжеских дружин (1103, 1111, 1116 годы) половцы откочевали от русских границ, частично ушли на службу в Грузию, и посланное в конце правления Владимира Мономаха за Дон русское войско попросту половцев там не нашло.

Вообще великое княжение Владимира Мономаха было периодом последнего усиления Киевской Руси. Этому князю удалось править через своих послушных сыновей фактически тремя четвертями всей территории русских земель.

Неудивительно, что именно Владимир Мономах сумел уделить некоторое внимание внутренним проблемам государства. Он даже несколько смягчил, причем законодательным путем, положение низов. Но что же привело князя к его человеколюбивым решениям? Кто бы сомневался – разумеется, народное восстание.

Пока Рюриковичи впустую растрачивали силы государства в междоусобных столкновениях, народу приходилось затягивать пояс все туже. И чаша терпения переполнилась. Сразу после смерти Святополка Изяславича, предшественника Владимира Мономаха на киевском престоле, весь низовой люд, живший в устье Почайны и возле причалов Днепра, ринулся крушить и грабить дворы должностных лиц Святополка, его бояр, тиунов и поддерживаемых ими хазарско-еврейских ростовщиков.

Некоторые историки считают, что главной причиной этого восстания была финансовая политика администрации Святополка, в частности введенный им соляной налог. В действительности княжеские наместники в областях с соляным промыслом при Святополке взяли в свои руки почти всю добычу и оптовую продажу соли, не посчитавшись с тем, что удорожание соли гибельно для многих отраслей «народного хозяйства». Особенно для скотоводства и рыболовства.

Съезд князей в Уветичах. Художник С.В. Иванов. 1910 г.

В Киеве были разграблены дворы тысяцкого Путяты Вышатича, дворы сотских. Вот почему собравшиеся в Софийском соборе бояре, опасаясь разграбления своих дворов и монастырей, призвали на княжение популярного своими победами над половцами переяславского князя Владимира Мономаха. Причем призвали даже в нарушение норм лествичного права.

Немудрено, что простые киевляне решили самым решительным образом не допустить к правлению элиту Святополка, установившего соляную монополию и бывшего всегда на стороне древнерусских «банкиров», сословия весьма жестокого. Хазарские ростовщики того времени, взыскивая ссудные проценты, отбирали не только дома и имущество, но и свободу. Продавали должников в кабалу целыми семьями.

Как бы то ни было, новый князь киевский Владимир Мономах в скором времени принял «Устав о резах», который ограничивал прибыли ростовщиков, строго определял условия закабаления и в целом, хотя и не покушаясь на основы феодальных отношений, облегчал положение закупов и холопов.

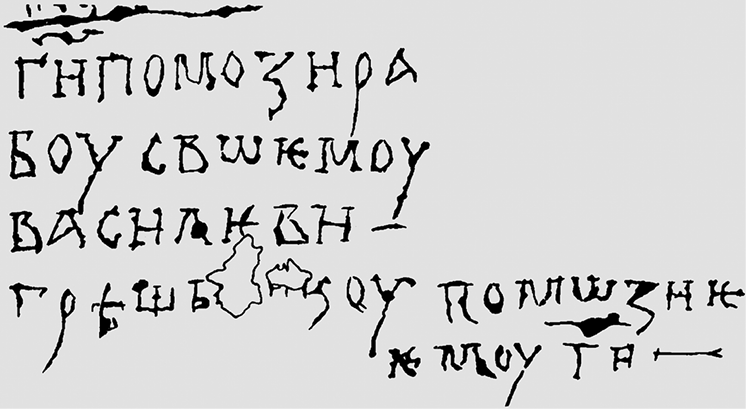

Граффити Владимира Мономаха в Софийском соборе Киева

Закупами называлась одна из категорий зависимого населения. В Древнерусском государстве свободные смерды, заключившие с феодалом особый договор (ряд), становились рядовичами, которые делились на закупов и вдачей. Если рядович брал ссуду (купу) взаймы, то на время отработки этой ссуды он поселялся на земле феодала со своим инвентарем и становился закупом. Положение закупа было близко к положению зависимого крестьянина. Согласно Русской Правде (1016) господин не имел права на распоряжение закупом, что было несвойственно для рабов, но тем не менее хозяин имел право осуществлять телесные наказания за проступки. За избиение закупа без причины на хозяина накладывался штраф.

Владимир Мономах резко ограничил ссудные проценты. В «Уставе о резах» устанавливалась предельная общая сумма процентных платежей по долгам (в зависимости от суммы основного долга). На практике это избавляло бедноту от угрозы вечной кабалы.

Закон Мономаха о резах наряду с постановлением о банкротстве купца, «Уставом о холопах», «Уставом о закупах» и другими правовыми текстами вошел в общий свод законов «Устав Владимира Мономаха».

Что же касается законов для князей-управленцев и их наместников, то совмещение лествичного правила с новыми принцами Любечского съезда привело к нескольким неожиданностям. А именно: те потомки рода Рюрика, чьи отцы не успели побывать на великом княжении, лишались права на очередь и становились буквально изгоями. Эти изгои получали от старших князей небольшие уделы в кормление. Таким образом, они становились там наместниками старших. Это, кстати, способствовало укреплению державы. Был, правда, еще вариант, когда изгой оседал на уделе, который занимал его отец на момент своей смерти.

Кроме института изгойства в лествичное право были внесены и многие другие пункты. Впрочем, для нашей магистральной темы это уже нюансы, которых мы будем касаться только по мере необходимости.

Древнерусский аппарат

В целом «управленческий аппарат» Древнерусского государства (точнее, уже государств) к этому времени вполне сложился. И он останется практически без изменений в течение еще нескольких веков – и до монгольского ига, и во время ига, и даже некоторое время после.

Администрация князя состояла из чиновников, которых можно разбить на две группы. В первую группу входили чиновники «органов госуправления». Во вторую личные слуги князя, исполнявшие дворцовые обязанности. Но и они время от времени получали поручения по управлению княжеством.

Во главе первой группы стояли тысяцкие и посадники. Историк XIX века отмечает: «…князья, для управления городами, назначают своих дружинников, которые являются под именем мужей при Олеге, посадников, начиная с Ярополка, и наместников с половины XII столетия…» «…они смотрели на управляемый ими город или область как на законный, признаваемый и князем источник собственного дохода и благополучия. В вознаграждение за эти доходы они должны были представлять собою князя, то есть заботиться о его выгодах и интересах».

Нетрудно догадаться, что при таком раскладе многочисленные злоупотребления властью были практически узаконены. Только протестные выступления низового люда (по типу соляного бунта) либо слезные жалобы местных земских старшин непосредственно князю могли ограничить аппетиты его подчиненных.

Посадник заменял князя в городе или целой области. Только тому городу, где жил князь, посадника не полагалось. (Впрочем, были исключения – так в Великом Новгороде были одновременно посадник и князь.) У каждого посадника были свои «отроки», то есть воины, гонцы, помощники для особых поручений. Тысяцкий в XII веке руководил уже не только земским ополчением, ему подчинялись и таможенники, и мытники, и иные «княжи мужи».

Печати князей, посадников, тысяцких. Новгород. XI–XV вв.

Во второй группе важнейшие обязанности при княжеском дворе выполняли тиуны – слуги для самых разнообразных поручений по княжьему хозяйству. С середины XII века тиун огнищный, или главный ключник, часто назывался дворским, фактически дворецким. С течением времени из дворских вышло несколько серьезных государственных чинов – ловчие, стольники, окольничие.

Кстати, до упрочения княжеской власти народные собрания, вече, собирались для решения важнейших вопросов далеко не только в Новгороде Великом, а во многих русских городах. Лишь со второй половины XIII века вече практически повсюду, кроме Новгорода, прекращает свое существование. В чрезвычайных случаях вече уже собирает сам князь, его наместник (в редких случаях бояре, выступающие против князя).

Дружина князя играет значительную роль в государственной жизни до начала XII века, когда почти все дружинники становятся владельцами земли – вотчинниками.

При этом уже с Х века возникает разделение на старшую и младшую дружины: старшая дружина состоит из бояр, мужей, огнищан, а младшая – из гридей, отроков, детских, милостников, пасынков, которые в силу возраста и еще невеликих заслуг пока не доросли до статуса старших дружинников.

Старшие дружинники имели собственные военные отряды «отроков», подчинявшиеся только им. Младшие дружинники служили при княжеском дворе ключниками, конюхами, но даже в этом статусе могли быть назначены управляющими небольшими волостями. Лучшие «отроки», отличившиеся на военной и гражданской службе, переходили в старшую дружину. В то время любой, даже иностранец, мог стать княжеским воином и из младших дружинников пройти по карьерной лестнице путь до княжеского мужа. Еще более высокой ступенькой было звание боярина.

На Руси во главе княжеского управления стоял совет при князе, состоящий из его бояр. Совет этот не носил постоянного названия, хотя отдельное совещание-заседание этого совета иногда уже именовалось Думой. Казалось бы, происхождение названия «бояре» однозначно – от древнерусского слова «боляр», то есть боец, дружинник. Тем не менее большинство историков разделяют бояр X–XI веков на княжеских (княжих мужей) и земских (старцев градских, потомков родо-племенной знати). Причем последние тоже представляли высший слой общества и были обязаны служить в войске князя, оставаясь полными хозяевами на своей земле.

Хотя Боярская дума не имела постоянного состава, не была никак юридически оформлена и созывалась по мере надобности, ее влияние на политику князя было весьма ощутимым. Она принимала участие в решении важнейших государственных вопросов – объявлении войны и мира, заключении договоров, издании законов, рассмотрении ряда судебных и финансовых дел… Помимо собственно решения вопросов, такой совет самим фактом своего существования олицетворял права и автономию вассалов. Это подтверждается тем фактом, что княжеская дума обладала правом вето!

Младшая дружина, как правило, в совет князя не входила. Но в разрешении важных вопросов тактического характера князь часто советовался и с дружиной в целом.

Княжеская дружина в сражении. Миниатюра Радзивилловской летописи. XV в.

Но с появлением у дружинника вотчинных владений совершается необратимый шаг к его выходу из дружинной организации. Частная собственность требует присутствия собственника. «Где сокровище ваше, там и сердце ваше» – так и в Библии прописано. Дружинники, становясь боярами, по сути, разбредаются по вотчинам. Таким образом, в течение XII–XIV веков на место дружины становится княжеский двор – организация лиц, находящихся при князе всегда. Эти люди получают название «дворяне», именовали их сначала и попроще – «слуги».

Двор включал в себя часть бывшей младшей дружины – отроков и частично детских. Бояре и другая часть детских, ставших вотчинниками, понемногу превращались в поземельных вассалов князя. Они оставались военно-служилой знатью… На случай военного похода или вражеского нападения должны были влиться в княжеское войско вместе со своим личным отрядом. Но они переставали быть знатью дружинной, то есть людьми, несущими воинскую службу ежедневно.

Кормление и земщина

Многие исследователи акцентируют внимание на том, что система местного управления в Московском княжестве называлась «кормлением». Происхождение этого наименования они напрямую объясняют тем, что таким образом обозначался «личный интерес» наместника. Да, летописи так и сообщают: города и волости давались в «кормление» боярам или вольным слугам.

Но заметим, уже тогда не только права, но и обязанности наместников были довольно широкими. Да, они собирали поборы с подвластного населения, но и ведали ремонтом дорог и мостов. Да, взимали судебные, торговые и свадебные пошлины, но и разбирали жалобы, вершили суд, осуществляли набор и обучение войска, выполняли полицейские и многие другие функции. Кстати, наместники назначались на короткий срок – чаще всего на один-два года.

Странно, что ни одному историку не пришло на ум этимологию слова «кормление» вывести не от пищевых ассоциаций, а от старинных русских слов «корма́» и «корми́ло». Именно «кормилом» называлось рулевое весло на лодке, ладье, челне, струге, когда кормчий или кормщик, сидящий на корме, задает направление своему плавсредству. Это «кормило» встречается даже в нескольких хрестоматийных стихах Пушкина, все мы их заучивали в школе. То есть если на минуточку предположить, что «кормление» – не синононим слов «кормежка» и «прокорм», а происходит от рулевого весла, «кормила», тогда сам смысл назначения наместников меняется. То есть «дать в кормление» землю будет означать не дать в объедание, в личное пользование, словно стадо овец, а отдать в «руление», в управление большую ладью. Как от понимания одного только слова меняется смысл, меняется отношение человеческое к жизни, к земле, к людям, к самим целям государства и государевых мужей.

То есть в первом понимании «кормления», которое нам прививали советские историки, это такой способ прокорма, а государевы наместники – это такие «волки серые», вся забота которых в том, чтобы обглодать кого-нибудь. Во втором же понимании «кормление» – ровно наоборот, это руление, рачение, забота о подвластных землях. Это чуткое, бдительное управление дорогим тебе кораблем, частью могучего флота земли Русской. Своевременное придание этому кораблю нужного направления, как и положено кормщику с кормилом в руках. То есть во втором случае наместник – совершенно другой человек, совершенно иных качеств. И совершенно иных действий в должности ждет от него государство.

Параллельно с княжеским кормлением существовала и более древняя система земского управления. Земское боярство известно в славянских племенах уже в VII–VIII веках, а возможно, и ранее. Земские бояре назывались по именам городов – черниговские, ростовские, суздальские…

В войнах и военных походах участвовали как княжеская дружина, так и отряды княжеских и земских бояр (также иногда и рати – ополчения, состоявшие из жителей земщины, региональных городов и сел). Княжеские бояре, получая в награду за службу новые земли, сближались с местными, земскими. Земские же бояре старейших родов, постепенно утрачивая свою независимость и обособленное положение, поступали на княжескую службу и сближались с княжеским двором.

При этом практически уже все бояре-землевладельцы в XIII–XIV веках пользовались привилегиями, практически освобождавшими их вотчины от подчиненности князю. Такие вольности и привилегии, как правило, подтверждались княжескими жалованными грамотами. Эти бояре-вотчинники даже имели у себя право суда и сбора налогов, но по-прежнему обязаны были по первому зову князя участвовать в боевых действиях. В мирное же время участие бояр в государственной службе было делом их доброй воли.

Обязательной государственная служба бояр стала только при Иване III. Это несложно понять: Великое княжество Московское, приступив наконец к собиранию русских земель, внятно говорило своим подданным – хочешь пользоваться привилегиями предков, послужи родной земле. «Любишь кататься, люби и саночки возить». И подобная практика оправдала себя – мы знаем, что именно при Иване III было воссоздано централизованное Русское государство. Причем уже не как княжество, раздробленное на полусуверенные уделы, а как основа будущего царства, а затем империи.

Что же касается бояр времен раздробленности, они были «вольными птицами», в любое время могли отказаться от службы и перейти к другому князю. Такие условия обеспечивались особыми статьями княжеских договоров: «а боярам и слугам межи нас вольным воля». Более того, в соответствии с правилом, действовавшим до XVI века, при переходе к другому князю бояре сохраняли все права на родовые вотчины. В договоре московского князя Дмитрия Ивановича Донского и тверского князя Михаила Александровича было указано: «А кто бояр и слуг отъехал от нас к тебе или от тебя к нам, а села их в нашей вотчине в Великом княжении, или в твоей вотчине в Твери, в те села нам и тебе не вступатися». То есть фактически при перемене боярином службы его вотчины входили в состав земель нового князя!

Только с конца XIV века (после Куликовской битвы, когда всем стало абсолютно ясно, что московский князь – серьезнейшая сила) ситуация изменилась. В княжеских договорах стало указываться, что вотчина отъехавшего боярина остается у потомков князя, даровавшего ему эту землю. Боярин мог служить другому князю, но уже не вместе со своей землей.

В удельные времена появились особые княжеские слуги – слуги «под дворским» — подчиненные дворскому, или дворецкому, и владевшие имениями, пожалованными им из дворцовых земель князя. Такие имения-поместья давались не в собственность, а при условии княжеской службы и отбирались при уходе от князя. Поместье представляло собой деревню или несколько деревень с пашенной землей, лугами и лесом. Так зарождался слой дворян-помещиков.

Вышеописанная структура власти и «землепользования» к XII веку существовала в каждом русском княжестве.

«И раздрася вся земля русская»

После двадцати лет политической стабилизации в годы киевского княжения Владимира Мономаха и его сына Мстислава разразилась небывалая по своей масштабности междоусобная война. (Поводом для нее стала попытка очередного киевского князя Ярополка (1132–1139) выполнить завещание Владимира Мономаха и сделать своим преемником сына Мстислава Всеволода в обход младших Мономашичей – ростовского князя Юрия Долгорукого и волынского князя Андрея.) Эту всеобщую междоусобную войну лучше всего характеризуют слова новгородского летописца: «И раздрася вся земля Русская».

Итак, к середине XII века Русь фактически разделилась на 13 (по другим оценкам, от 15 до 18) княжеств (по летописной терминологии «земель»). Причем эти княжества очень различались как по размеру территории и плотности населения, так и по соотношениям сил между князем, боярством, купечеством, городским и сельским простым людом.

Девять княжеств управлялись уже собственными династиями. Местные столы распределялись между членами династии по лествичному принципу. Главный стол доставался старшему в роду. Столы в чужих династических землях князья занимать не стремились, поэтому внешние границы этой группы княжеств отличались стабильностью.

В конце XI века за сыновьями старшего внука Ярослава Мудрого закрепились Теребовльская и Перемышльская волости, позднее объединившиеся в Галицкое княжество. От Черниговского княжества позднее отделилось Муромское. А в свою очередь из Муромского княжества выделилось княжество Рязанское.

В Суздальской земле закрепились потомки Юрия Долгорукого, сына Владимира Мономаха. Столицей княжества с 1157 года стал город Владимир-на-Клязьме. Смоленское княжество с 1120-х закрепилось за линией внука Владимира Мономаха Ростислава Мстиславича. В Волынском княжестве пришли к власти потомки Изяслава Мстиславича – еще одного внука Мономаха. Во второй половине XII века за потомками князя Святополка Изяславича закрепляется Турово-Пинское княжество… Впрочем, не будем прилагать к этой работе «полное кадастровое описание» древнерусских земель.

Киев оставался постоянным яблоком раздора. При этом территория вокруг Киева – так называемая Русская земля – продолжала рассматриваться как исконная «святая собственность» всего княжеского рода. Столы в ней могли занимать представители сразу нескольких династий. Например, в 1181–1194 годах Киев находился в руках Святослава Всеволодовича Черниговского, а в остальном княжестве правил Рюрик Ростиславич Смоленский.

Новгород также остался общерусским столом. Здесь собралось чрезвычайно сильное боярство, не давшее закрепиться в городе ни одной княжеской ветви. В 1136 году один из Мономашичей, князь Всеволод Мстиславич, был изгнан, и власть перешла к вече. Новгород стал аристократической республикой. Боярство само приглашало князей, роль которых ограничивалась исполнительными и судебными функциями. При этом новгородское ополчение, разумеется, усиливалось княжеской дружиной. Схожий порядок установился во Пскове, который к середине XIII века стал автономным от Новгорода (окончательно с 1348 года).

В этот период политическое развитие Руси определялось соперничеством четырех сильнейших земель: Суздальской, Смоленской, Волынской и Черниговской. Этими землями управляли субдинастии – Юрьевичей, Ростиславичей, Изяславичей и Ольговичей соответственно. Остальные земли в той или иной форме зависели от них.