Полная версия:

Игемон. Размышления о региональной власти в России

С этой точки зрения поход Олега был вызван отнюдь не алчностью «дикого викинга», как представляют его некоторые историки, а насущной необходимостью новорожденного государства. Путь «из варяг в греки» (то есть по рекам – из Балтики в Черное и Средиземное моря), лежащий теперь полностью в подконтрольной государству Рюриковичей территории, становился максимально эффективен.

Централизованное Русское государство в течение следующих 70–80 лет развивается по нарастающей – и в немалой степени из-за оптимального управления приобретенными территориями. Возможно, было лишь благоприятным совпадением, что более ста лет этой огромной, разраставшейся как на дрожжах, молодой стране было обеспечено единоначалие. Действительно, младшие братья Рюрика быстро погибли, затем долгожитель Олег управлял государством более 30 лет, и не думая раздавать завоеванные земли в управление своим сыновьям. Да и не имел на это права, если бы и возник такой соблазн. Поэтому Олег вынужден был ставить наместниками в присоединенных городах и поселениях «мужей своих», то есть выдающихся дружинников, которые дадут начало боярскому сословию.

Когда же после смерти Олега начинает наконец княжить Игорь Рюрикович, супруга Ольга рождает ему единственного сына – Святослава. Этот князь в своих полководческих дарованиях даже превзойдет Олега Вещего. Святослав полностью уничтожит Хазарский каганат, обезопасив на многие десятилетия восточные границы своего государства. Он раз и навсегда избавит от унизительных поборов и угонов в полон земли вятичей, радимичей и северян. Полностью очистит от хазар Волгу, уничтожит столицу Итиль при впадении Волги в Каспий. Построит в акватории нынешнего Керченского пролива город Тмутаракань – центр будущего русского Тмутараканского княжества. Захватит каменные хазарские крепости на Дону и его притоках… То есть Святослав ощутимо раздвинет границы Руси на восток и юго-восток, даже войдет на Северный Кавказ. А затем займет Болгарское царство, включая Македонию и Фракию. То есть выйдет к Средиземному морю!

В итоге Святослав затеет долгую войну с Восточной Римской империей, то приближаясь, то вновь отдаляясь от Константинополя, принимая дань от византийских императоров. В конце концов погибнет в засаде печенегов, подкупленных византийцами. Наверное, с позиции современного наблюдателя – чем столько воевать, истощая ресурс своего государства, Святославу следовало, что называется, «вовремя остановиться» и заняться благоустройством занятых территорий. Оттого и мать, княгиня Ольга, ему выговаривала: «Что чужой земли ищешь?»

Поход Олега на Царьград в 907 г. Миниатюра Радзивилловской летописи. XV в.

Да, размахом своих воинских походов Святослав воочию продемонстрировал потенциал молодого Русского государства – Новгородско-Киевской Руси, как называют его современные историки.

Но, раздумывая об эпохе Святослава Игоревича, я невольно задавал себе вопрос: а может, в этом и заключается одна из главнейших проблем нашей страны? Мы идем вперед, захватывая новые земли, но не обустраиваем должным образом существующую территорию.

С другой стороны, если бы расширение Русского государства и дальше шло теми же темпами, что и в Х веке, то Византийской империи, не говоря о других странах (будь то европейские королевства или азиатские ханства) пришлось бы сильно потесниться с мировой арены. Но развитие Древнерусского государства, в том числе и его воинский потенциал, находились в прямой зависимости от решения вопроса о способе управления вновь присоединенных территорий.

В конце Х века здесь везение заканчивается. У Святослава рождаются три сына, одному из которых (Ярополку) отдается еще во время походов отца управление Киевом, второму (Олегу) – Древлянской землей, а третий – Владимир, незаконнорожденный, но тем не менее он по просьбе новгородских выборных старшин отправляется княжить в Новгород. Худшее решение трудно придумать, хотя понять его вполне возможно. Жители той или иной земли, имея у себя «непосредственным начальником» сына великого князя, во-первых, поднимали статус своей территории, а во-вторых, как бы заведомо легитимизировали все свои движения. Другими словами, местная знать охотно снимала с себя ответственность за свои решения: ведь наместник у них – княжеский сын, это и его решения по сути. С одной стороны, «нет худа без добра», под руководством княжича местные дружины, и власти вообще, действовали куда увереннее и смелее. Еще бы! За каждым их деянием стояла санкция княжича. Даже в случае каких-то опрометчивых решений головы с плеч не полетят, ведь великий князь «свою кровиночку» не станет наказывать сильно.

С другой стороны, эта практика весьма приглянулась и князьям, и княжичам. Казалось бы, неоспоримые выгоды. Первая – земли под присмотром княжьих сыновей, под их «ручным управлением», уже не отпадут, не взбунтуются, не соблазнятся посулами коварных соседей, не откроют свои крепости врагам. Вторая выгода – княжьи дети смолоду набираются опыта в науке властвования. Третья – княжичи (порой это дети от разных жен, то есть разных боярских партий) не передерутся раньше времени в борьбе за киевский престол, так они разнесены хоть территориально. Вот это была ошибка! Лучше бы они дрались «на одном дворе». Страна была бы целее.

Вообще удивительно, как – несмотря на вышеперечисленные тактические выгоды – великим князьям не был очевиден главный разрушительный для их государства аспект подобной практики? Так называемые княжьи уделы легко переходили в безраздельное владение сыновей великого князя. Над централизованным государством нависла большая угроза, которая в последующие десятилетия только возросла.

Примерно до середины XI века угроза феодальной раздробленности на Руси успешно преодолевалась тем, что братьям-княжичам удавалось достаточно быстро – обманом, засадами, внезапным воинским набегом – расправляться друг с другом. То есть из всех братьев, претендентов на великокняжеский стол, быстро оставался один. Так или иначе, государственная централизация счастливо возвращалась. Так произошло и после смерти Святослава, когда сын его Олег погиб во время боя своего отряда с дружиной брата Ярополка, а самого Ярополка после нескольких месяцев противостояния умертвил Владимир, заманив брата на переговоры. Таким образом, Русская земля снова оказалась под рукой одного правителя.

Наставление Ярослава сыновьям. 1054 г. Литография Б.А. Чорикова. 1836 г.

Но что касается детей самого Владимира Красное Солнышко, у которого было уже 13 сыновей, то каждому из них с каким-то маниакальным упорством (будто уже неясно, чем все это кончается!) были предоставлены лучшие уделы земли Русской.

Двое из них, даже при жизни отца, отказались платить ему положенный «урок» (налог удела в «федеральный центр»), это были Ярослав, князь новгородский, и Святополк, князь туровский. (Примечательно, что Ярослав отказался платить дань Киеву из Новгорода, заявив себя образцовым «сепаратистом», но, как только он захватил власть в Киеве, тут же выказал себя «державником».) После смерти Владимира разгорелась уже настоящая междоусобная война его сыновей за великокняжеский престол, длившаяся четыре года! И это было вполне предсказуемо – у каждого из «наместников» была своя дружина, свой источник дохода с «уроков» в его княжеском уделе и соответственно – свое личное представление о собственных обязанностях и правах по отношению к братьям и государству в целом.

После гибели в междоусобиях большинства братьев (некоторые умерли еще при жизни отца Владимира) Русь была разделена между Ярославом Мудрым и Мстиславом Тмутараканским. Но через пять лет они снова начали воевать с переменным успехом. В результате случайной гибели на охоте Мстислава, не оставившего детей, вся власть над Русской землей чудесным образом снова сосредоточилась в одних руках – именно у Ярослава Мудрого.

Казалось бы, Ярослав мог неоднократно в течение собственной жизни убедиться в порочности системы назначения наместниками сыновей, которая оборачивалась в итоге дроблением единой Руси на «маленькие, но гордые» княжьи уделы. То есть образовывались этакие недогосударства, только формально зависимые от «федерального центра», стола великого князя в Киеве. Да, эти княжества были еще в состоянии организовать какой-либо совместный поход-набег на того или иного соседа Руси (хотя половина из этих походов уже заканчивалась неудачно), но были совершенно не в состоянии поодиночке противостоять сильному агрессору. Тем не менее великий князь Ярослав, которому с огромным трудом удалось самому остаться во главе единой Руси (по некоторым источникам, он даже назывался кесарем, то есть императором), словно загипнотизированный сложившейся за два поколения практикой, продолжает назначать сыновей наместниками лучших городов и территорий. Результат не замедлил сказаться.

Фундамент внутренней политики

А что же внутреннее устройство подвластных земель? Занимались ли вопросами внутренней жизни страны великие князья и их наместники? Или только ходили воинскими походами на соседей (а потом и друг на друга), а саму Русскую землю рассматривали как завоеванную территорию? К сожалению, мы должны констатировать, преимущественно это было именно так.

Впрочем, «первых ласточек» осмысленной внутренней политики мы замечаем уже при княгине Ольге. Чтобы подробнее коснуться этой темы, вернемся на столетие назад.

Княгиня Ольга (ок. 920–969), вдова князя Игоря, сына Рюрика, впервые на Руси упорядочивает налоговые сборы. К этому ее подводит сама жизнь, а точнее – насильственная смерть ее мужа князя Игоря Рюриковича в 945 году. По всей видимости, до этого варяжские князья собирали подати совсем просто – сами ездили с дружиной по подвластной территории и «на глазок» отмеривали подать в свою пользу. Конечно, изначально, в новгородских землях, приглашенный Рюрик и его дружина были поставлены на довольствие, размер которого был оговорен заранее. Кроме того, точно известно, что впоследствии Вещий Олег, освобождая радимичей и северян от хазар, установил совершенно определенную подать на этих окраинных землях. Отсюда – естественный вывод, что уж у себя-то в Киеве все сборы были фиксированными. Также известно, что Олег, переместившись в Киев, «обложил данью» Новгород. То есть уже в первом поколении «призванных варягов» Новгородчина (включая Изборск, Старую Ладогу и другие городища) из государственного центра превращается в провинцию государства Рюриковичей, которое при Олеге становится уже как минимум вчетверо больше, чем при Рюрике. Если при Рюрике Новгород на равных заключал договор с «варяжской» династией, то при Олеге уже платит ей некую «дань».

Также князья продолжали ездить с дружиной в полюдье, сами бдительно посматривали: не обманывают ли их местные жители, не чересчур ли жируют, не маловата ли подать?

По всей видимости, каждый раз пересчитывалось заново число дворов и жителей (хотя официальной переписи вплоть до монгольского ига, видимо, не проводилось). Да и количество жителей в поселениях было, что называется, «плавающим» – неурожаи, эпидемии, набеги соседей могли в одночасье его сильно сократить. Происходили и внезапные миграции, резко увеличивая либо уменьшая численность населения в той или иной местности.

Специфику сбора податей осложняло и то обстоятельство, что князья не всегда сами точно понимали, является та или иная земля их временным завоеванием (то есть вполне возможно обойтись с ее жителями как с взятыми в полон врагами) либо это надежное и долговременное приобретение (то есть жители этой территории – граждане твоего государства). Этим и была обусловлена печальная участь князя Игоря Рюриковича.

Накануне своей гибели Игорь вернулся из удачного похода на Константинополь. (Заметим, предыдущий поход был неудачен. Ромеи пожгли все его лодьи «греческим огнем».) В результате же второго похода Игорь получил с Царьграда огромную дань плюс «пролонгировал» договор князя Олега с Восточной Римской империей.

По всей видимости, психология завоевателя невольно была перенесена Игорем и на собственные земли по возвращении. На следующий год после своего победного похода на ромеев Игорь отправился с малой дружиной за данью в «деревскую землю», включенную еще Олегом в состав Русского государства.

Причем величина дани была увеличена Игорем в сравнении с прежними годами произвольно. Возможно, Игорь так наказывал древлян за то, что они безапелляционно отказались вступать в его войско, когда то еще собиралось в поход на Царьград. Тот факт, что сбор дани был абсолютно не регламентирован, иллюстрирует рассказ летописца о том, что Игорь, отпустив большую часть дружины с данью домой, сказал: «А я похожу еще». Итогом этого волюнтаристского решения и стало убийство князя.

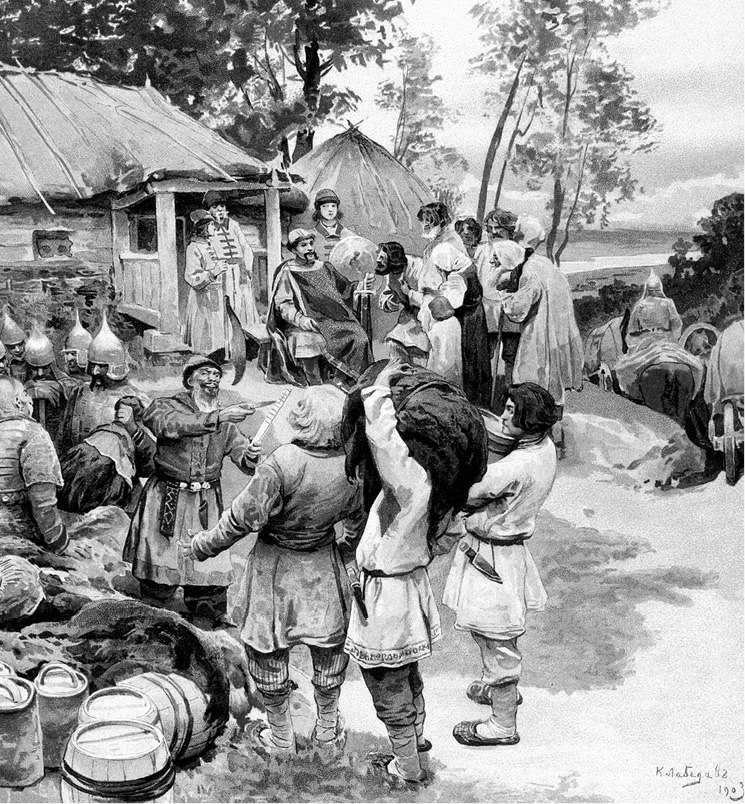

Полюдье. Князь Игорь собирает дань с древлян в 945 г. Художник К.В. Лебедев. 1901–1908 гг.

Ольге удалось эффектно отомстить за смерть мужа древлянам – древлянское войско было разбито, главный город их Искоростень сожжен. Но убийство мужа и восстание древлян недвусмысленно показали княгине, что внутренняя политика государства должна быть изменена – и прежде всего следует упорядочить сбор налогов с «регионов», а также правовые отношения центра и периферии. Как мы увидим, задача сбора налогов и взаимоотношения центра и периферии, возникающие при этом, надолго станут основой формирования внутренней политики и нередко будут приводить к изменению государственного строя.

Ольга устанавливает систему погостов – центров торговли и обмена (вначале в землях Пскова и Новгорода, затем и в других русских землях), в которых происходит также и сбор податей фиксированного размера. Сбором податей занимается уже не сам князь с его дружинниками (хотя поездки князей в полюдье еще долго не прекратятся), а специальные служилые люди – тиуны и огнищане.

С 945 года Ольга официально устанавливает как размеры полюдья – податей в пользу Киева, так и периодичность их уплаты – оброки и уставы. Подвластные Киеву земли оказались поделены на административные единицы, в каждой из которых был поставлен государственный администратор – тиун.

В летописях употребляются обозначения как «тиун», «огнищанин», так и «огнищный тиун» как высшая административная должность. Поначалу эти звания, как правило, присваивались наиболее авторитетным лицам из числа свободных простолюдинов, хотя подобную должность вполне мог получить княжеский или боярский доверенный холоп. Как бояре (высшая воинская знать), так и рядовые дружинники, стремящиеся дослужиться до бояр, по всей видимости, отказывались от этой сугубо хозяйственной должности, требующей постоянного контакта со смердами. Этимология слова «огнищанин» – славянская. Изначально (видимо, даже до возникновения государства) так назывался человек, ответственный за поддержание огня в особом месте поселения. По другой версии – это управитель личным хозяйством князя, боярина или просто богатого землевладельца, от слова «огнище» – дом, то есть некое место, где всегда поддерживается огонь для тепла и приготовления пищи. Что же до происхождения слова «тиун» – у него, по всей вероятности, скандинавские корни.

Княгиня Ольга создает погосты и собирает дань. Миниатюра Радзивилловской летописи. XV в.

С возникновением Московского централизованного государства роль тиунов возрастет, им будут доверяться управление целыми городами, волостями, а также судебные функции. Пока же – в домонгольский период русской государственности – роль тиунов и огнищан ограничивается сбором податей на погостах. Кажется, им даже не придавалось большой вооруженной охраны. Впрочем, их жизнь была защищена огромным денежным штрафом – за убийство княжьего тиуна была установлена вира в 80 гривен.

Так или иначе, это уже можно назвать началом внутренней, или «региональной», политики.

Также именно при Ольге в городах начали появляться каменные здания. С материнским вниманием княгиня относилась к благоустройству подвластных Киеву земель – прежде всего, конечно, родных для себя псковских угодий.

Порок древнерусского государства

В государственных приоритетах внука Ольги, киевского князя Владимира Святославовича, в первые годы княжения была активная внешняя политика. После «ликвидации» других претендентов на киевский великокняжеский стол Владимир завоевал земли балто-литовского племени ятвягов (территория нынешней Прибалтики), отвоевал у поляков Перемышль, теснил волжских булгар и додавливал в Прикаспии остатки Хазарии. Осадил и взял большую византийскую крепость Корсунь в Крыму, после чего византийский император отдал свою сестру Анну замуж за Владимира (практически в обмен на Корсунь), в итоге Владимир крестился и по возвращении в Киев приступил к крещению своих подданных.

Словом, князь Владимир успешно пользовался во внешней политике всеми преимуществами крупного централизованного государства, которым в то время была Новгородско-Киевская Русь. Но произвел ли один из самых прославленных князей Древней Руси что-то полезное во внутреннем обустройстве державы?

Большие города при Владимире Красное Солнышко были устроены по-военному. Каждый город образовывал отдельный организованный полк, называвшийся тысячей, которая подразделялась на сотни и десятки. Тысячей командовал выбиравшийся сначала городом, а позже назначаемый самим князем тысяцкий, сотнями и десятками – сотские и десятские.

В те времена местные старцы, или старейшины, представлявшие «органы местного самоуправления» (а они существовали, по всей видимости, еще до создания Русского государства), сидели на советах рядом с княжичем-наместником или воеводой-наместником, рука об руку с его боярами. Таким образом, старейшины, представлявшие интересы данной местности, при Владимире начинают входить в русскую аристократию, которая через некоторое время станет называться земской властью, в отличие от государевой власти, то есть княжеской аристократии (впоследствии – царской).

Златник великого киевского князя Владимира Святославича. X–XI вв. н. э. Слева – изображение князя Владимира, справа – образ Христа согласно византийским прототипам

Владимиру приписывается «Церковный устав», определяющий компетенцию церковных судов. Этот документ долгое время считался подделкой XIII века, ныне же возобладала точка зрения, согласно которой это подлинный устав Владимира, только с позднейшими добавлениями и искажениями.

Владимир Креститель порою занимался и законодательством. Поначалу согласившись с представлениями херсонесского духовенства о необходимости смертной казни, Владимир вскоре, посоветовавшись с боярами и «городскими старцами», постановил наказывать преступников по старому обычаю – вирой, то есть крупным штрафом в пользу княжеской казны. Тут мы видим, что при Владимире региональные власти (наместники и представители местного самоуправления) начинают играть важную роль в принятии решений на общегосударственном уровне.

Владимир начал чеканку монеты – золотой («златников») и серебряной («сребреников»), воспроизводившей византийские образцы того времени. На большинстве монет Владимира изображен князь, сидящий на престоле, и надпись: «Владимѣръ на столѣ» (Владимир на престоле). Выпуск монеты был обусловлен не столько экономическими потребностями – Русь прекрасно обслуживалась византийской и арабской золотой и серебряной монетой, – сколько политическими целями: монета служила дополнительным знаком суверенитета христианского государя.

Именно к времени княжения Владимира Святославича относится первое упоминание в летописи о благотворительной, или, как сегодня сказали бы, «социальной», функции власти. По преданию, Владимир приказывал развозить по Киеву для больных и нищих различные продукты питания.

При Владимире начинается масштабное каменное строительство в Киевской Руси, хотя первые сохранившиеся постройки относятся ко времени его сына Ярослава.

Самый известный (возможно, первый) сборник судебно-правовых норм Киевской Руси датируется различными годами, начиная с 1016 года. Инициатором создания этого документа, под названием Русская Правда, считается Ярослав Мудрый. Русская Правда являлась основным письменным источником русского права, сохранявшим свое значение вплоть до XV–XVI веков.

Судебник Русская Правда содержит нормы уголовной, наследственной, торговой и процессуальной сфер и является главным источником правовых, социальных и экономических отношений Древнерусского государства.

В Русской Правде четко указаны главные должности княжеской администрации. Княжий тиун, о котором мы уже рассказывали в связи с реформами княгини Ольги. При Ярославе тиун уже мог, в должности княжеского наместника в городе, заниматься всеми делами текущего управления, даже вершить суд от имени князя. Мечник собирал штрафы, мытник торговые пошлины. Вирник собирал виру – другими словами, откуп за совершение крупного преступления. И емец собирал продажи – откуп за кражу.

Помимо упорядочивания судебно-процессуальной системы, которая стала единой для всех без исключения регионов земли Русской (!), Ярослав Мудрый активно занимался градостроительством на рубежах своего государства: основал Юрьев (ныне Тарту, Эстония), Ярославль на Волге, Ярославль в Прикарпатье, Новгород-Северский (северо-восток современной Украины).

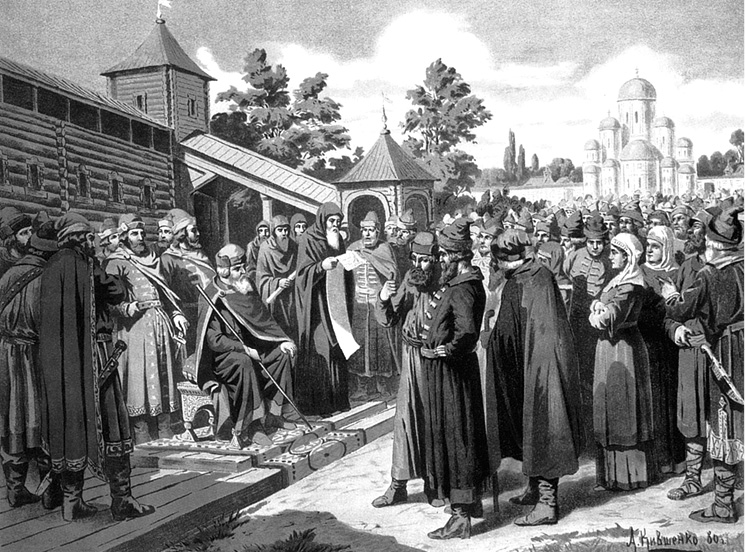

Чтение народу Русской Правды в присутствии великого князя Ярослава. Художник А.Д. Кившенко. 1880 г.

Киев в те годы уже считался чрезвычайно крупным городом, в котором было более 400 церквей и 8 рынков. Западный хронист того века Адам Бременский называл Киев соперником Константинополя, «прекраснейшей жемчужиной». При Ярославе возникают первые русские монастыри. В 1030 году по повелению Ярослава Мудрого в честь Георгия Победоносца была основана в Киеве Георгиевская церковь, день освещения которой и стал Юрьевым днем; указывает по всей Руси «творити праздник святого Георгия 26 ноября». Также в правление Ярослава Мудрого был основан Юрьев монастырь в Новгороде. Кроме Русской Правды он издает и Церковный устав.

В 1051 году, собрав епископов, Ярослав предлагает назначить митрополитом Киевским Илариона, «мужа блага, книжна и постника», – на этот раз без санкции константинопольского патриарха! Таким образом, на Руси впервые поставлен был митрополит не константинопольским патриархом, а собором русских епископов. Историки предполагают, что это могло быть обусловлено конфликтом между князем Ярославом и императором Восточной Римской империи.

При Ярославе разворачивается интенсивная работа по переводу византийских и иных книг на церковнославянский и древнерусский языки. В 1028 году в Новгороде основана большая школа, в которой были собраны около 300 детей священников и старост.

Правление Ярослава Мудрого (1019–1054) стало порой наивысшего расцвета Древнерусского государства. Князь Ярослав породнился с множеством правящих династий Европы, что свидетельствовало о широком международном признании Руси в европейском христианском мире. Князь Ярослав даже начал себя именовать императором (точнее, «инператором», делал ошибку в одной букве). И что же? Имел право – по своей территории Русь, раскинувшаяся от Балтики до Черного и Азовского морей, от Карпат до Нижней Волги, превосходила Византийскую империю.

Крупнейшими городами были Киев, Новгород, Муром, Ладога, Ростов, Смоленск, Белоозеро, Полоцк, Плесков (Псков), Чернигов, Овруч, Изборск, Переяславль, Туров, Владимир-Волынский. Развивались ремесла, торговля. Создавались памятники письменности (Новгородский кодекс, «Слово о Законе и Благодати», Остромирово Евангелие, жития и первые летописи, позднее положенные в основу Повести временных лет). Развивалось каменное зодчество (выдающимися памятниками архитектуры стали Десятинная церковь, Софийский собор в Киеве и одноименные соборы в Полоцке и Новгороде). Многочисленные берестяные грамоты, дошедшие до нашего времени, свидетельствуют о высоком уровне грамотности жителей Руси. Русь вела активную торговлю с южными и западными славянами, Скандинавией, Византией, Западной Европой, народами Кавказа и Средней Азии.

Ярослав нанес такое поражение печенегам, что их набеги на Русь прекратились навсегда.

Георгиевский собор Юрьева монастыря в Великом Новгороде. Построен в 1119 г. Фото начала XX в.

Пожалуй, единственное нарекание, которое возможно предъявить этому поистине великому князю, – та самая «мина замедленного действия», которую и он, в свою очередь, заложил под собственное государство. Это – назначение наместниками над городами и прилегающими к ним поселениями своих сыновей. Умирая в 1054 году, Ярослав Мудрый, по сути, разделил Русь между пятью сыновьями. В итоге после смерти двух младших из них все земли оказались под властью троих старших – Изяслава Киевского, Святослава Черниговского и Всеволода Переяславского (этот союз трех правителей вошел в историю под названием «триумвират Ярославичей»).