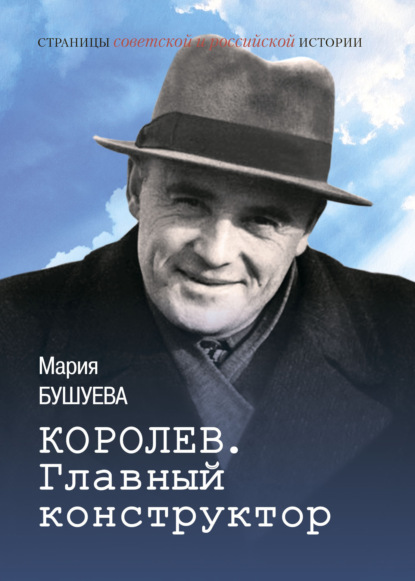

Полная версия:

Королев. Главный конструктор

Долганов с ним соглашался:

– На мой взгляд, хороший парнишка.

Но решающего слова ждали от командира ГИДРО-3. Шляпников участвовал в штурме Зимнего дворца – его уважали. У каждой эпохи свои «опознавательные знаки» – то время было проникнуто революционным пафосом и романтической верой в будущее: «Мы наш, мы новый мир построим!» Восемь «летающих лодок» – М-9 тоже имели свою историю: воевали в Гражданскую, охраняли границы, спасали тонущие лодки. В общем, отряд был с боевым прошлым и с трудовым настоящим.

Уходя в море на яхте, Сергей постоянно наблюдал за полетом гидросамолетов. Удравшие от советской власти «владельцы заводов, газет, пароходов» побросали многое, в том числе и великолепные яхты. Ученики стройпрофшколы были этому очень рады. Сергею досталась легкая быстроходная «Маяна», до революции – собственность Фальц-Фейна: ему принадлежало огромное поместье – заповедник Аскания-Нова, теперь носящий его имя.

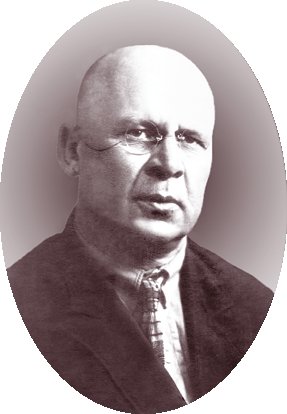

Дмитрий Павлович Григорович

1930-е годы

Фридрих Эдуардович Фальц-Фейн был энтузиастом своего дела: степной заповедник отличался не только разнообразием содержащихся в нем животных, к примеру, редких лошадей Пржевальского, но и тем естественным духом, который напомнил посетившему в 1914 году Асканию-Нова Николаю II библейский Ноев ковчег. Царь так расчувствовался, что тут же возвел всю семью Фальц-Фейнов в потомственное дворянство.

Во время Великой Отечественной войны заповедник был разорен и сожжен дотла немецко-фашистскими оккупантами, не испытавшими сентиментальных чувств к основавшему его немцу. Трудно сказать, интересовался ли позже Сергей Павлович историей владельца своей быстроходной «Маяны». Вполне возможно – однако интерес его остался для всех за кадром.

Гораздо отчетливее страницы жизни Королева, связанные с автором «летающих лодок» отряда из Хлебной гавани, Дмитрием Павловичем Григоровичем, уроженцем Киева и, кстати, родственником писателя Григоровича.

Старенькие «девятки», впервые поднявшие его в небо, Королев не забудет никогда.

Сейчас многие говорят о том, что мысль материальна и сконцентрированная до энергетического луча сильнейшего устремления способна «пробивать» в пространстве будущего коридор, облекая мечты, точно чертежи проектировщика, в форму реального события. В жизни Королева все именно так: через десять лет он встретится с Дмитрием Павловичем Григоровичем и некоторое время будет работать как инженер под его руководством.

Яхты «Мираж» и «Майна», на которых плавал С.П. Королев. Одесса. Начало 1920-х годов

[РГАНТД. Ф. 211. Оп. 7. Д. 330]

А пока на морском берегу мечтают о будущем три мальчишки. Пахнет водорослями, по песку разгуливают сердитые чайки, на волнах покачиваются прозрачные медузы. Одесса, стряхнув лохмотья тревоги и голода, возвращается к обычной мирной жизни.

– В 1909 году американец Гленн Кертисс создал самолет, который мог садиться на воду и все равно оставался сухопутным аэропланом с поплавком, – рассказывает Сергей. – Наши гидросамолеты не нуждаются ни в каких поплавках – садятся прямо на корпус, то есть на фюзеляж – нижняя его часть спроектирована по лодочному типу, садятся и превращаются в настоящие лодки! Американцы вот не дураки, изучили «летающие лодки» Григоровича, и Военное ведомство организовало их серийное производство.

– Кто тебе рассказал про гидросамолеты? – лениво спрашивал Жорка Калашников. – Твой Гри?

– Прочитал!

– Ну, плети дальше, а я посплю.

– Да не обижайся ты на дурака Жорку, – говорит, садясь на песке, Валериан Божко. – Ему только на сцене место. А я слушаю.

– Представляешь, Валь, при волне в полметра они способны взлетать и садиться!

– Ты, Серега, точно будешь авиатором! – Валя Божко встает, опираясь на одну руку. – Эх, и мне бы… Но инженер из меня получится.

– Конечно, Валь, ты голова! – Сергей тоже вскакивает. – Поплыли? Жорка, ты не заснул?

Жорка Калашников лениво встает, недовольно морщится:

– Вы своей техникой меня утомили. Знаете, что сказал Шекспир: «Мир – театр, и люди в нем – актеры»!

* * *Помог Сергею попасть в ГИДРО-3 случай. Уехал второй механик, и Василий Долганов предложил начальнику:

– Вон тот парнишка днюет и ночует здесь, по лицу вижу – толковый. Может, позову его в ученики?

– Зови! Лишние рабочие руки нам не помешают. Подучим его, – согласился Шляпников. И сам взял Сергея впервые в полет!

Та радость свободы, которую испытывал Сергей, уходя в море на «Маяне», стала еще мощнее и прекраснее, потому что к ней добавилось чувство высоты, полюбившееся Королеву на всю жизнь.

– Ты не представляешь, Валь, – взволнованно рассказывал он другу, – как здорово смотреть с высоты на город, на все уменьшающиеся дома – это не передать словами! А знаешь, как удивительно красиво само небо, когда летишь на самолете, облака разноцветные, белые и подсвеченные розовым, кудрявые, бегут караваном или точно целятся в море мягкими стрелами. Я буду летчиком!

И, конечно, он восторженно рассказал о полете Ксане Винцентини. Да, Сергей испытал ни с чем не сравнимое чувство свободы и высоты, но и произвести впечатление на золотоволосую Ксану ему очень хотелось.

– Ты летал?! Потрясающе! Как вообще эти лодки, такие тяжелые, летают? – она впервые смотрела на своего воздыхателя влюбленными глазами.

– Я сам сконструирую самолет! – уловив, что он на верном пути и, кажется, скоро все соперники будут побеждены, воскликнул Сергей. – И мой самолет поднимется еще выше!

Как-то академик Раушенбах, предпочитавший, по его собственному признанию, заниматься в науке тем, чем занимаются единицы, а лучше – вообще никто, заметил, что Сергей Павлович Королев любил и выбирал тоже необычную деятельность, однако, как раз наоборот, совпадавшую с мощной общей волной интереса к ней, как сказали бы маркетологи, ставшую главным трендом эпохи. Чуть иначе, но очень точно заметил и Голованов: «Еще не раз, знакомясь с жизнью Сергея Павловича Королева, пытливый читатель поймает себя на мысли о том, как счастливо сочетались устремления этого человека с зовом его времени».

Начало 20-х годов ХХ века прошло под романтическим лозунгом «Даешь крылья!». Советское руководство развернуло огромную агитационную кампанию – призывало строить свой воздушный флот: «Пролетарий, на самолет!», «Даешь мотор!». Для пропаганды авиации было образовано Общество друзей воздушного флота (ОДВФ): за год число его членов выросло с 16 тысяч до 1 миллиона 22 тысяч человек.

Летчики военного ГИДРО-3 читали лекции, выступали на многочисленных митингах, объясняли преимущество авиатранспорта рабочим, вели занятия в кружках, рассыпали с самолетов листовки: «Трудовой народ, строй свой воздушный флот!» Такая деятельность кипела повсюду, даже в селах, назвавшись «ликвидацией авиабезграмотности», и приносила деньги на строительство заводов и самолетов. Правительство уже тогда поставило цель – выжать из энтузиазма масс максимальные средства. В годы индустриализации захрустит под железной рукой власти трудовой крестьянский хребет.

Сергей тоже захвачен общим романтическим порывом: активно включился в агитацию и помогает собирать деньги на самолет «Одесский пролетарий». Летом 1924 года он уже успешный лектор, читает лекции на одесских заводах, руководит кружками рабочих управления порта и на Одвоенморбазе. Ему хочется как можно скорее стать взрослым и самостоятельным. И постоянно он летает с гидроотрядовцами. Разобрался в конструкции двигателя, помогает летчикам.

– Ну что, товарищи, – говорит им механик Долганов, – разве не отличного парнишку я вам нашел?

* * *В это же время в одном из кружков Общества авиации и воздухоплавания Украины и Крыма (ОАВУКа) началось строительство планера конструкции знаменитого летчика Константина Константиновича Арцеулова. Сергей подключился и активно работал вместе со всеми.

– Серега, Жорж Иванов ведет кружок, назвал его «ГИДРО» и планер уже конструирует не общий, а лично свой, – как-то сказал Валя Божко огорченно.

– А мы его обгоним!

В апреле 1924 года Сергей участвует в заседаниях первой конференции планеристов Одессы, вскоре его избирают заместителем председателя объединенного кружка, получившего название Черноморской авиагруппы безмоторной авиации (ЧАГ). Он уже ощутил зов призвания: ему очень нравится руководить! Мысль создать ЧАГ возникла как раз у него. Так и сказал Василию Долганову:

– А давайте все кружки соберем в один!

Эта идея – прообраз его будущей объединительной тактики: концентрировать людей, отделы, институты, предприятия вокруг одной цели он станет постоянно, порой вписывая в этот круг, управляющим центром которого будет сам, и потенциальных конкурентов.

Соперничество, конкуренция с юных лет только подстегивали Королева. Сейчас он соревнуется с безвестным Жоржем Ивановым, через три десятилетия вступит в соревнование с космонавтикой США.

Набежали в ЧАГ роящиеся вокруг ребята – почти со всей Одессы. Пришел со своим незаконченным проектом и Жорж Иванов. Вся страна – до самых дальних ее уголков – буквально опьянена авиацией. Даже в стройпрофшколе, официально готовившей кровельщиков, плотников, штукатуров, кто-то повесил лозунг: «От модели – к планеру, от планера – к самолету!»

В Москве в это же время принято решение об открытии Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) во главе с «отцом русской авиации» профессором Н.Е. Жуковским (между прочим, ни разу не летавшим на самолете).

* * *И вот первое техническое испытание: Сергей готовится защищать свой проект. Он уже не гость, а постоянный товарищ на Пушкинской, 29, где обосновался одесский филиал Общества авиации и воздухоплавания Украины и Крыма, даже успел посидеть на одном из заседаний в президиуме, что прибавило ему самоуважения. Руководивший всем Борис Владимирович Фаерштейн, маленький, кудрявый, взъерошенный, выскакивающий из каждого угла, точно чертик на пружине, срок защиты назначил. Сергей решил, что его планер должен быть не первым, а лучшим, то есть оригинальным, чем-то не похожим на другие планеры.

Защита прошла успешно. Валя Божко радостно обнял друга:

– Серега, ты – конструктор! Как твой Гри!

Однако победить Баланина оказалась не так-то легко.

Биографический текст Романова читал Сергей Павлович Королев – и оставил в рукописи без изменений болезненный эпизод: Сергей влетает в дом счастливый и окрыленный победой – проект его первого планера утвержден! – но поддержки у Марии Николаевны не находит:

«– Ты, кажется, возомнил о себе слишком много. Сделал проект планера – и уже летчик или конструктор, – запальчиво выговаривала она»[10].

Раненный материнским скепсисом, вспылив, Сергей убежал на улицу. Хорошо, что был не по годам умен – не покинул дом отчима навсегда. Подростки ведь нередко из-за таких резких ударов по самолюбию встают на саморазрушительный путь, охваченные желанием отомстить: «Назло маме отморожу уши!»

Гостившая у дочери Мария Матвеевна, слышавшая весь разговор, произносит горькие слова:

«– За что ты его так? Я все примечаю и думаю. Свою былую ненависть к Павлу… Ты теперь на сыне… Нас с отцом вини… Но Сережу не трогай… Я только и слышу с утра до вечера: “Гри, не простудись”, “Гри, не опоздай к обеду”. Все “Гри, Гри, Гри…”»[11].

Возможно, Главный конструктор, припомнив старую обиду, сам и поделился горьким воспоминанием с журналистом. Есть у Романова и важное упоминание: именно Баланин порекомендовал Сергею прочитать статью «Завоевание Землей Луны», опубликованную в одесской газете «Известия».

Автор статьи, пятнадцатилетний одессит Валентин Глушко – будущий знаменитый ракетчик-двигателист, член Совета главных конструкторов – его двигатели 4 октября 1957 года поднимут в космос ракету-носитель с первым искусственным спутником Земли и 12 апреля 1961 года – космический корабль «Восток» с первым космонавтом Земли Юрием Гагариным.

Королев и Глушко, почти ровесники, в одесские годы знакомы не были, хотя, конечно, могли встречаться на приморских бульварах не один раз. И тот, и другой обучались игре на скрипке.

– Сергею заниматься дальше нет смысла, – наконец решила Мария Николаевна.

– Да, – согласился с ней Баланин, – ему гораздо больше нравится строить и моделировать из бумаги и картона.

А Валентин делал успехи и подумывал о профессиональном занятии музыкой. Все изменил случай: у него украли скрипку – и, решив, что это «знак», он выбрал другую дорогу, ту, которая привела его на полигон Тюратам, более известный как Байконур. Все решило в его судьбе страстное увлечение фантастическими романами Жюля Верна.

Мистически настроенный читатель может поразмышлять о переплетении еще с Одессы жизненных дорог Королева и Глушко. Переплетении столь сложном, что и сейчас, по прошествии многих лет, нет однозначной оценки их противоречивых отношений. Впрочем, настоящая мистика, как писал русский поэт, публицист и мыслитель Н.В. Станкевич, это всего лишь пока не открытые наукой тайные законы нашего материального мира.

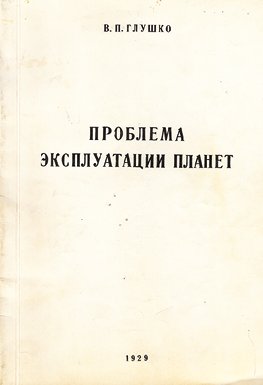

В школьные годы Валя Глушко сочинял книгу «Проблемы эксплуатации планет», в ней рассуждал о будущем Земли, о будущем человечества и писал письма Циолковскому:

«Глубокоуважаемый Константин Эдуардович!

(…) Вы просили указать Вам на статьи и книги, где упоминаются Ваши труды или имя:

+1. “Межпланетные путешествия” – Я.И. Перельмана

+2. Отзыв о “Вне Земли” – в “Мироведение” (журнал “Рус. Общ. Люб. Мироведения») № 1, 1921 г.

+3. “Как можно долететь до Луны” – Вейгелина, в “Природа и люди” № 4, 1914 г.

– 4. “Рецензия доклада Перельмана” – в “Свободное Слово”, № 1, 1914 г.

+5. “На ракете в мировое пространство” – Рюмина в “Природа и люди”, № 36, 1912 г.

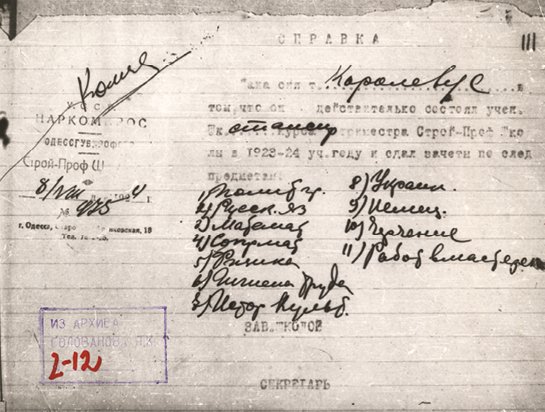

Справка о сдаче зачетов в стройпрофшколе. 1924 год

[РГАНТД. Ф. 211. Оп. 7. Д. 441. Л. 3]

+6. “Междупланетные путешествия” в “Природа и люди” № 8, 1914 г.

+7. “За пределы атмосферы” – Я.И. Перельмана, в “Мастерской природы”, 1919 г. № 5–6.

+8. “Поплыли в воздухе, поплывем ли в эфире”, Е. Егорова “Всемирная иллюстрация” № 11, 1923 г.

+9. “Проект металлического дирижабля Циолковского” в “Аэро” № 9, 1923 г. (сентябрь) (…)

+10. “Воздухоплавание и летательные машины” во II томе “Промышленность и техника”.

+11. “Пылающие бездны” Муханова – в “Мир приключений”, 1924 г. № 1, 2 и 3.

+12. “Завоевание Землей Луны 4 июля 1924 г.”, моя, в одесской газете “Известия”, № 1335 18 мая 1924 г.

+13. “Почему полет на Луну не состоялся”, в газете “Металл-Сирена”, моя, 20 сентября 1924 г.

+14. “Завоевание межпланетного пространства” – Перельмана в ленинградской газете “Последние новости” 21 апреля 1924 г.

+15. “Занимательная физика” – Перельмана ч. I и II.

+16. “Беседа о новых открытиях и изобретениях” в журнале “Природа и люди” № 25, 1909 г.

+17. “К звездам на ракете” – В. Шумакова в харьковской газете “Юный ленинец” № 26 (65), 1924 г.

+18. “Существуют ли марсиане” в газете “Металл-Сирена”, моя, октябрь 1924 г.

+19. “Междупланентное путешествие”. Слуге, в журнале “Наш журнал”, 1917 г. № 1 и 2.

Статьи или книги, помеченные крестиком (все кроме 4), имеются у меня или я могу их на время достать и отзывы о Вас оттуда я могу выписать и выслать Вам, если они нужны. Это меня нисколько не затруднит.

(…) Высылаю за присланные Вами брошюры 1 руб. и на ответ. Мое предложение – помочь Вам в издательстве Ваших трудов остается в прежней силе. Глубокоуважающий Вас В. Глушко

Одесса, Ольгиевская 10, кв. 20

15 октября 1924 г.»[12]

Из приведенного (в сокращении) письма видно: в обществе одновременно с авиационным азартом проснулся романтический интерес к исследованиям космического пространства: «К звездам на ракете» – призывала юных ленинцев харьковская газета, «На ракете в мировое пространство» – вдохновлял журнал «Природа и люди», в литературе появились «биокосмисты», предшественники современных трансгуманистов. Еще в 1908 году был издан роман-утопия «Красная звезда» о полете на Марс Александра Богданова (Малиновского), одного из идеологов революции. Роман имел успех, был переиздан в 1918 году.

В 30-е годы под влиянием враждовавшего с К.Э. Циолковским профессора В.П. Ветчинкина Глушко оборвет переписку – фактически предаст дружбу со старым калужским ученым, а позже, все переосмыслив, станет испытывать перед Константином Эдуардовичем величайшее чувство стыда и потому так и не съездит к нему в Калугу.

А название приведенной в письме заметки 1924 года: «Почему полет на Луну не состоялся» способно вызвать у человека с воображением сюрреалистическое чувство, будто еще за несколько десятилетий до программы Королева по отправке человека на Луну результат был предрешен. Парадоксально, но факт: в 1960-е годы затормозит лунную программу двигателист Глушко, автор давней статьи «Завоевание Землей Луны»…

* * *Помогавший проектировать планер Валя Божко скромно отошел в сторону: ему с одной-то рукой не до планеризма. Так нередко будет случаться в жизни Королева: многие помогавшие ему талантливые люди останутся в его тени. И отнюдь не потому, что Королев сам будет стремиться освободиться от них, – как-то получалось, что он с юности проницательно выбирал в свои спутники равнодушных к славе, энтузиастов бескорыстного творчества.

Глушко В.П. Проблема эксплуатации планет. 1929 год. К 90-летию со дня рождения Глушко В.П.

[Музей космонавтики]

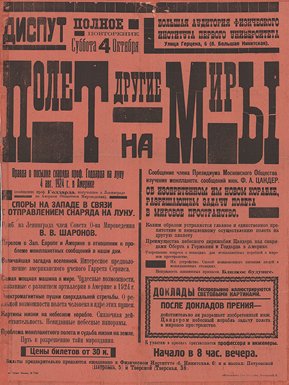

Афиша о проведении диспута «Полет на другие миры»

[РГАНТД. Ф. 31. Оп. 15. Д. 77]

Споткнется только на Валентине Петровиче Глушко, считавшем, что при Королеве он известностью был несправедливо обойден: «Востоки» и «Восходы» взмывали в небо на его двигателях! Впрочем, какая могла быть слава в те годы у конструкторов-ракетчиков? Ракетостроение относилось к наглухо закрытым военным темам, все документы печатались под грифом особой секретности.

Имя Глушко, конечно, всегда напоминало Сергею Павловичу лучшего школьного друга, Валю Божко, бескорыстного философа и верного помощника. Даже фамилии Божко и Глушко рифмовались, что для Главного, умевшего читать подтекст жизни и оттого склонного к ритуальным повторам когда-то пережитого и оказавшегося для него благим, было важно. К тому же одесское происхождение Валентина Петровича навевало иногда элегические воспоминания о «золотой поре» ранней юности.

Знаменитый швейцарский ученый К. Г Юнг (Carl Gustav Jung) писал о синхроничности[13] – в биографии Сергея Павловича Королева он нашел бы подтверждение своей теории. Синхроничность – некий загадочный закон, связывающий, независимо от времени и места, людские мысли, предчувствия, предметы и происходящие события не по закону причинно-следственных связей, а подчиняясь смыслу, пронизывающему отдельную судьбу.

После Юнга стало модным писать о синхроничности или «рифмах» жизни. Обойти эту тему никак не получится. И вовсе не ради моды. В жизни Королева, действительно, многое «рифмовалось»: совпадали числа и названия, запараллеливались адреса и фамилии, люди, чьи имена лишь мелькнули в прошлом, впоследствии становились близкими знакомыми, от которых нередко зависело многое в его судьбе, образы, всплывшие в сознании, внезапно повторялись в реальных событиях…

Все это пока далеко-далеко от приморского города…

* * *– Клянусь всегда хранить верность его памяти и продолжить его дело! – Сергей произнес эти слова, устремив взгляд к плывущим облакам, чтобы не дать пролиться слезам, сердце его откликнулось на боль потери неровными ударами.

Александр Алатырцев, рискованный летчика из гидроотряда, пообещал взять Сергея в полет и пролететь вместе с ним через узкий просвет между двумя башнями, называемый «воротами Вайнштейна». И вновь зигзаг жизни Сергея едва не уперся в ту стену, за которой леденило сердце пространство небытия: несколькими днями позже летчик погиб.

На похороны Алатырцева собралась вся Одесса. Внезапно Сергей испытал сильное странное чувство – страсть Алатырцева к небу перешла к нему, усилив его любовь к авиации! Погибший словно передал ему эстафету: выполни то, что я не успел.

Узнав о гибели пилота, Мария Николаевна обеспокоилась увлечением Сергея авиацией. Он случайно проговорился, что летчики ГИДРО-3 берут его в полеты на гидросамолетах. Отношение к сыну у нее было противоречивым: когда напоминал он ей первого мужа, она не принимала душой Сергея, откровенно себе в этом после разговора с Марией Матвеевной признаваясь, а если в сыне проступала личность с сильным характером или чем-то он походил на Баланина – манерой поведения, разговором, скопированным жестом, – чувствовала, что любит его все сильнее и тревожнее. Может быть, и ее скептическое отношение к планеризму, так остро ранящее Сергея, во многом объяснялось материнской тревогой?

О некоторых рискованных случаях она, к счастью, не знала.

– Про смертельно опасную встречу с миной Сергей Павлович говорил сам, – рассказывала в 60-е годы прошлого века журналист Тамара Апенченко Марии Николаевне, написавшей к ее книге послесловие.

Работая в отделе научно-технической информации королевского ОКБ, Апенченко иногда беседовала с Главным о его жизни. Ездила она и в Одессу, встречалась с одноклассниками Королева. Не застала в живых только Валериана Божко.

– От меня все про мину скрыл! – разволновалась Мария Николаевна. – Как же это произошло?

– Во время отработки парных полетов мотор гидросамолета внезапно заглох, Сергей вылез к мотору, и его выбросило в море. И он увидел рядом черный металлический шар!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Королева Н.С. Отец. М.: Наука, 2007. Кн. 1. С. 1–2.

2

Голованов Я.К. Королев. Факты и мифы. М.: Наука, 1994. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: Рус. витязи, 2007. (Электронный формат, далее – эл. ф.) В дальнейшем свидетельства Голованова даются по этой книге.

3

Ибука Масару. После трёх уже поздно / пер. с англ. Н. Перовой. М.: Альпина нон-фикшн, 2011 (эл. ф.).

4

Цит. по: Королева Н.С. Отец. М.: Наука, 2007. Кн. 1. С. 7.

5

Паустовский К.Г. Повесть о жизни. Время больших ожиданий. М.: АСТ, 2007 (эл. ф.).

6

См. Википедия: М.А. Муравьев. Ссылки на цитату Дзержинского и на книгу: Савченко В.А. Авантюристы гражданской войны. Историческое расследование. М.: АСТ, 2000.

7

А.И. Куприн «Над землей». Цит. по сайту kuprin-it.ru (эл. ф.).

8

Л. Троцкий «Терроризм и коммунизм». Электронная библиотека «ЛитМир» (эл. ф.).

9

Цит. по: Королёв. Горизонт событий. Нежные письма сурового человека. 1947–1965. М.: Бослен, 2019.

10

Романов А.П. Королев. М.: Молодая гвардия, 1990 (эл. ф.). В дальнейшем при ссылках на Романова цитируется эта книга.

11

Там же.

12

Цит. по сайту mykonspekts.ru.

13

См.: Карл Густав Юнг «Синхроничность» на сайте bookcafe.net (эл. ф.). Или: Синхроничность. Сборник. М.: Рефл-бук; Киев: Ваклер, 1997.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов