Полная версия:

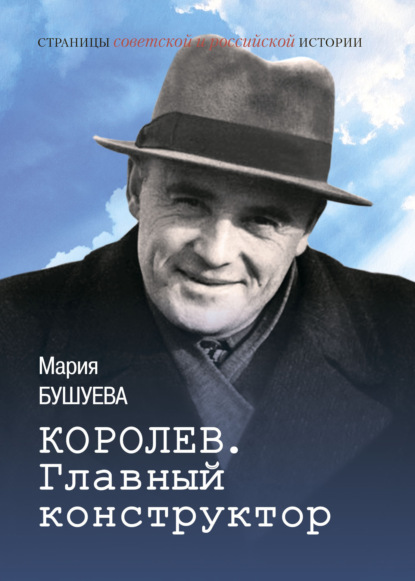

Королев. Главный конструктор

Мария Стефановна Бушуева

Королев

Главный конструктор

© Бушуева М.С., текст, 2022

© АНО «Редакция “Литературной газеты”», 2022

© Фонд поддержки социальных исследований, 2022

© Российский государственный архив социально-политической истории, иллюстрации, 2022

© Музей космонавтики, иллюстрации, 2022

Королев всегда видел очень далеко, и не только завтрашний день космической техники, но ее облик через многие годы.

Б.В. Раушенбах…личные качества Королева несомненно сыграли большую роль в успешном осуществлении ракетно-космических программ.

Г.С. Ветров…задача будущих биографов этого уникального человека будет заключаться, как мне кажется, не столько в отыскании новых фактов его жизни, сколько в умении передать неподвижными буквами вечное движение его души.

Я.К. ГоловановПредисловие автора

Первый вопрос, который, конечно, возникнет у читателя, интересующегося космонавтикой: нужна ли еще одна биографическая книга о Сергее Павловиче Королеве? Сразу отвечу – нужна! Давайте вспомним привычный всем зеркальный эффект: любого человека воспринимают его знакомые по-разному. Один видит в нем одно, другой – иное: мнения даже близких людей – порой противоположны. Каждый неосознанно отражает в нем собственные черты личности. А что говорить о такой многогранной личности как Королев, вокруг которого выстраиваются разные мнения, нагромождаются противоречивые факты и сталкиваются трактовки, идейно созвучные тому или иному периоду истории? Взгляд любого биографа подобен отражению в зеркалах времени, меняющего и ракурсы, и освещение. Биография и личность Сергея Павловича Королева всегда будут вызывать неподдельный интерес. Сколько бы ни писали о Главном конструкторе, каждая новая книга приоткрывает и выделяет в его судьбе и характере нечто новое.

Заслуга авторов предыдущих биографических исследований – огромна: на собранный ими материал будут опираться и в дальнейшем все биографы Королева, пытающиеся разгадать тайну его личности. Без книг Н.С. Королевой, Я.К Голованова, Г.С. Ветрова, А.П. Романова и других любой очерк или роман о Королеве представить теперь просто нельзя. И биографический роман «Королев. Главный конструктор» – так же. Одним из эпиграфов, предваряющих текст, стал как раз завет Я.К. Голованова: «…задача будущих биографов этого уникального человека будет заключаться, как мне кажется, не столько в отыскании новых фактов его жизни, сколько в умении передать неподвижными буквами вечное движение его души». И мне как автору именно этого хотелось достичь в романе: собрав все «отражения», передать движение души – оживить Сергея Павловича Королева. И оживить его соратников, стараясь увидеть всех тех, кто заложил основу ракетно-космической отрасли страны, без тенденциозности. В романе большое место занимает линия очень сложных отношений С.П. Королева с выдающимся двигателистом В.П. Глушко – мне как психологу по первой профессии хотелось найти подсознательный подтекст их многолетней дружбы-вражды. Некий мистический отсвет на судьбе Королева тоже нельзя обойти вниманием – ведь то, что сейчас находится за пределом научного подхода, в дальнейшем может оказаться новым законом квантовой физики или нейропсихологии…

Предисловие автора

«Полководец» – именно так коротко и емко охарактеризовал Королева академик Раушенбах. Поэтому еще одна моя задача – найти формулу и собрать психологический пазл – «лидер», вычленить параметры стиля Королева как руководителя, оказывавшего буквально магическое влияние на окружающих. И попытаться ответить на вопрос – существует ли некий универсальный модуль – «руководитель». Причем ответить с помощью художественного вживания, предоставив власть над текстом творческий интуиции, а не рациональным конструкциям. Удалось ли это автору – судить читателю.

Пусть читатель поразмышляет, какие параметры личности такого руководителя как Королев можно воссоздать с помощью программы искусственного интеллекта, а какие его черты, крайне важные для успешности в любой области науки, технологий, искусства, – абсолютно невозможно.

Сергей Павлович Королев – это не только конструкторский талант, волевой напор, уникальный организаторский дар, но и другие, неповторимые качества человека: совесть и чувство гражданского долга, требовательность и юмор, вспыльчивость и отзывчивость, импульсивность и обстоятельность, жесткость и нежность, суровость и доброта… И еще – то «необъяснимое», о чем свидетельствовали его сотрудники.

Сейчас возможны и ретроспективная оценка контекста истории, событий, тенденций тех лет, сопоставление той эпохи с сегодняшним днем, и попытка понять – чего недостает сегодня для того, чтобы страна вновь вышла на лидирующие позиции. Может быть, как раз не хватает таких людей, как Королев?

Даты жизни и деятельности С.П. Королева

1906 год, 30 декабря (по ст. стилю) – 7 января 1907 года родился в г. Житомире.

1922 – поступил в 1-ю стройпрофшколу в Одессе.

1923 – вступил в планерный кружок Одесского морского порта.

1924 – создал проект первого планера К-5.

1924 – окончил 1-ю Одесскую стройпрофшколу.

1924 – поступил в Киевский политехнический институт (КПИ).

1926 – переехал в Москву и начал учиться в Московском высшем техническом училище (МВТУ).

1927 – принял участие в IV Всесоюзных планерных состязаниях в качестве учлета (ученика пилота).

1929 – построил (совместно с С.Н. Люшиным) планер «Коктебель».

1930 – окончил МВТУ, получил диплом инженера-аэромеханика. Тема дипломного проекта – конструкция самолета СК-4 (авиетки), предназначенного для полетов местного значения, агитполетов и спортивных авиатренировок. Руководитель диплома – А.Н. Туполев.

1930 – построил планер «Красная звезда». 28 октября 1930 года на планере «Красная звезда» пилот В.А. Степанчонок впервые в истории безмоторного полета выполнил три петли Нестерова.

1931 – выполнил проект самолета под девизом «Высокий путь» для участия во Всесоюзном конкурсе, объявленном ЦС Осоавиахима в ноябре 1931 года.

1931, 6 августа – регистрация брака с Ксенией Максимилиановной Винцентини.

1931 – вошел в состав Группы изучения реактивного движения (ГИРД), созданной при Центральном совете Осоавиахима.

Даты жизни и деятельности С.П. Королева

1932, апрель – назначен начальником ГИРД, возглавил группу энтузиастов.

1932 – при содействии С.П. Королева Осоавиахим заключил договоры с Ф.А. Цандером на разработку жидкостного реактивного двигателя ОР-2 и с Б.И. Черановским на разработку нового планера БИЧ-11.

1933, 17 августа – руководил пуском первой советской жидкостной ракеты 09 конструкции М.К. Тихонравова, построенной в ГИРД.

1933, 25 ноября – руководил пуском жидкостной ракеты ГИРД-Х.

1933, осень – стал заместителем начальника Реактивного научно-исследовательского института (РНИИ), объединившего ГИРД и ленинградскую Газодинамическую лабораторию (ГДЛ).

1934, 5 мая – проводил испытания первой в СССР крылатой ракеты, разработанной под его руководством.

1934, март – выступал с докладом на I Всесоюзной конференции по изучению стратосферы.

1934 – издана книга С.П. Королева «Ракетный полет в стратосфере».

1935, 2 марта – выступил с докладом «Крылатая ракета для полета человека» на I Всесоюзной конференции по применению ракетных аппаратов для исследования стратосферы.

1935 – на XI планерные состязания представлен планер СК-9 – «двухместный планер для дальних буксировочных перелетов и полетов на дальность вдоль грозового фронта».

1935, 10 апреля – родилась дочь С.П. Королева и К.М. Винцентини – Наталья.

1936, 9 мая – испытания крылатой ракеты 216.

1936 – разработал проект ракетоплана 218(318).

1936, 16 июня – техсоветом РНИИ работа над ракетопланом РП-218-1(318) была принята на заседании как сверхплановая.

1938 – проводил стендовые испытания крылатой ракеты 212: 29 мая 1938 года в результате взрыва получил ранение.

1938, ночь на 28 июня – С.П. Королев арестован по ложному обвинению в том, что состоял членом антисоветской контрреволюционной организации: ст. 58, пп. 7 и 11 Уголовного кодекса РСФСР.

1938 – осужден Военной коллегией Верховного суда СССР по ст. 58 (пп. 7, 8) УК РФ на 10 лет лишения свободы с конфискацией личного имущества и поражением в политических правах на 5 лет.

1939, август – ноябрь – отбывал наказание в лагере прииска Мальдяк (Дальний Восток).

1939 – разработанная и построенная С.П. Королевым (совместно с Щетинковым Е.С.) крылатая ракета 212 успешно прошла испытания.

1940, 28 февраля – состоялся первый полет ракетоплана конструкции С.П. Королева (летчик В.П. Федоров).

1940 – переведен в Особое техническое бюро при Наркомате внутренних дел СССР – ЦКБ-29.

1941, июль – эвакуирован вместе с конструкторским коллективом А.Н. Туполева (ЦКБ-29) в Омск, на завод № 156.

1941–1942, декабрь – работал в спецподразделении НКВД в Омске, где завершил проект реактивного перехватчика с реактивным двигателем РД-1 конструкции В.П. Глушко.

1942 – переведен в спецподразделение НКВД в Казань. Являлся заместителем руководителя КБ Глушко В.П.

1943, февраль – начал работы по реактивной установке (РУ) для самолета Пе-2.

1944 – руководил разработкой и испытанием в полетах жидкостных ракетных двигателей РД-1 и РД-3 на самолетах конструкции С.А. Лавочкина.

1944 – принимал участие в разработке ракетного снаряда Д-2, созданного на основе ракет 217/2I, испытания которых велись в РНИИ (1935–1936).

1944, 27 июля – подписано постановление Президиума Верховного Совета СССР об освобождении С.П. Королева (на основании докладной записки за подписью Л.П. Берии о целесообразности досрочного освобождения со снятием судимости особо ценных специалистов).

1944, 10 августа – освобожден из-под стражи.

1945, 8 сентября – вылетел в Германию для изучения трофейной техники.

1945–1947 – работал в Германии. Был назначен главным инженером созданного института «Нордхаузен».

1945 – награжден орденом «Знак Почета» за испытания в Казани жидкостных ракетных двигателей.

1946 – назначен в НИИ-88 главным конструктором отдела № 3, должного заниматься проектированием баллистической ракеты.

1947, октябрь – ноябрь – руководил на полигоне Капустин Яр испытаниями первых советских баллистических ракет.

1947 – избран членом-корреспондентом Академии артиллерийских наук СССР по отделению «Реактивное вооружение».

1947, 17 ноября – выступал на торжественном заседании, посвященном 90-летию К.Э. Циолковского.

1949 – после расторжения брака с К.М. Винцентини зарегистрировал брак с Ниной Ивановной Котёнковой (Ермолаевой).

1950 – назначен начальником и главным конструктором ОКБ-1 НИИ-88.

1947–1953 – руководил на полигоне Капустин Яр испытаниями советских баллистических ракет.

Даты жизни и деятельности С.П. Королева

1953 – избран членом-корреспондентом Академии наук СССР.

1953 – вступил в ряды Коммунистической партии Советского Союза.

1954 – ОКБ-1 под руководством С.П. Королева поручена разработка межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 – постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

1955, 30 мая – направил в Главную военную прокуратуру заявление с просьбой о реабилитации.

1956 – за достижения в сфере ракетостроения присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

1956 – ОКБ-1 выделено из НИИ-88 в самостоятельное предприятие. Начальник ОКБ-1 и главный конструктор – С.П. Королев.

1957 – награжден орденом Ленина в связи с 50-летием.

1957, 25 апреля – получена справка из Верховного суда: «Постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 10.07.1940 г. в отношении Королева С.П. отменено, и дело за отсутствием состава преступления прекращено».

1957 – проводил испытания созданной под его руководством первой в мире межконтинентальной ракеты Р-7.

1957, 17 сентября – сделал доклад о творческом наследии К.Э. Циолковского в Колонном зале Дома союзов на торжественном заседании, посвященном столетию со дня рождения ученого.

1957, 4 октября – запуск первого в мире искусственного спутника Земли (ПС-1).

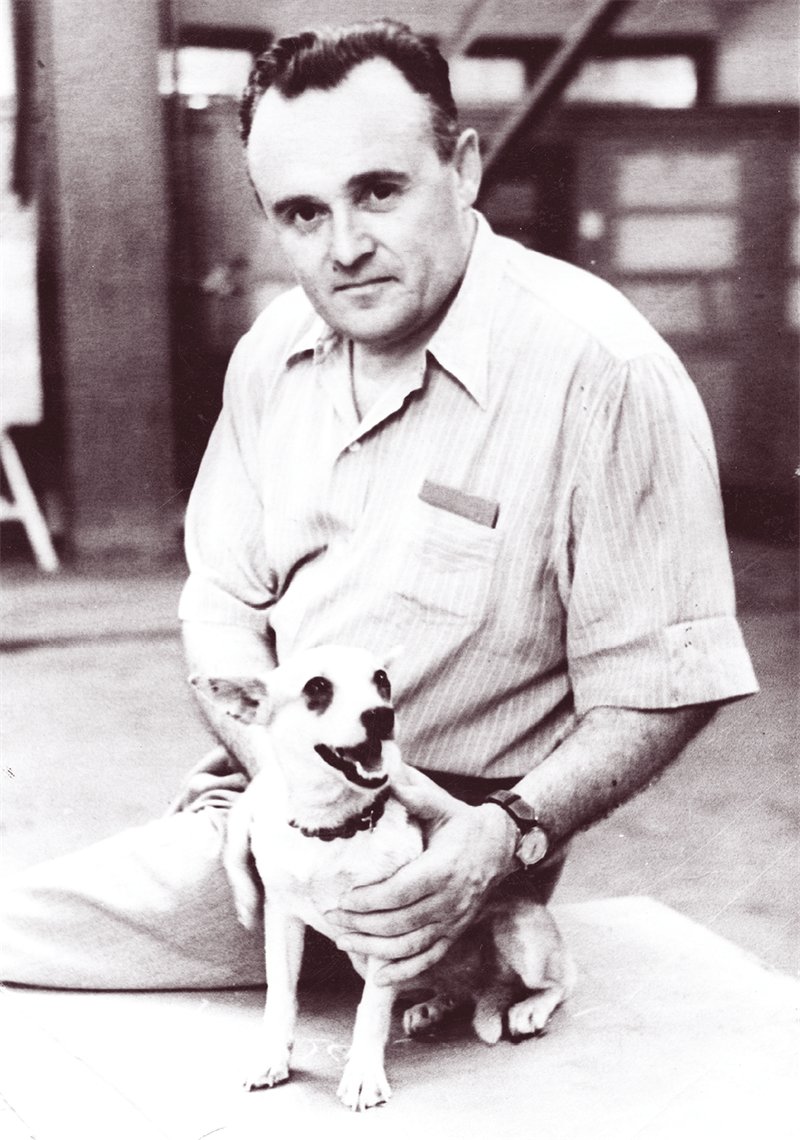

1957, 3 ноября – запуск второго спутника (ПС-2) с первым живым существом на борту – собакой Лайкой.

1957 – присуждена Ленинская премия за успешное создание и запуск в Советском Союзе первого в мире искусственного спутника Земли.

1958 – избран академиком и членом Президиума Академии наук СССР.

1958, май – произведен запуск третьего спутника – первой научной лаборатории на орбите.

1958 – награжден как Главный конструктор ракет Президиумом АН СССР золотой медалью имени К.Э. Циолковского.

1959 – произведены запуски автоматических станций «Луна-1», «Луна-2».

1959, октябрь – запуск станции «Луна-3», впервые сфотографировавшей обратную сторону Луны.

1960 – запуски на орбиты аппаратов с животными на борту.

1960 – избран действительным членом Президиума АН СССР.

1961, февраль – запуск межпланетной станции на Венеру.

1961, март – подготовка и осуществление двух полетов кораблей-спутников с возвращением их на Землю.

1961, 12 апреля – осуществление первого в мире полета человека в космическом пространстве вокруг Земли. Полет совершил Ю.А. Гагарин на корабле «Восток».

1961 – С.П. Королеву присвоено звание дважды Героя Социалистического Труда: «за особые заслуги в развитии ракетной техники, в создании и успешном запуске первого в мире космического корабля “Восток” с человеком на борту».

1961, август – осуществление суточного орбитального полета Г.С. Титова на корабле «Восток-2».

1962, август – осуществление группового орбитального полета, выполнявшегося А.Г. Николаевым и П.Р. Поповичем на кораблях «Восток-3» и «Восток-4».

1962, ноябрь – запуск станции «Марс-1».

1963 – запуск станции «Луна-4».

1963, июнь – осуществление совместного полета В.Ф. Быковского и В.В. Терешковой на кораблях «Восток-5» и «Восток-6».

1964, апрель – запуск многоступенчатой ракеты и автоматического космического зонда «Зонд-1».

1964, октябрь – осуществление орбитального полета корабля «Восход» – первой космической научной экспедиции в составе В.М. Комарова, К.П. Феоктистова, Б.Б. Егорова.

1964, 4 ноября – участвовал в торжественном открытии памятника К.Э. Циолковскому и открытии монумента в честь покорителей космоса в Москве.

1964, ноябрь – запуск космического аппарата «Зонд-2».

1965, март – осуществление полета корабля «Восход-2»: космонавт А.А. Леонов совершил впервые в мире выход в открытое пространство. Командиром «Восхода-2» был космонавт П.И. Беляев.

1965, апрель – запуск первого советского спутника связи «Молния-1».

1965 – запуск станций «Луна-5», «Луна-6», «Луна-7».

1965, июль – запуск аппарата «Зонд-3», сфотографировавшего и передавшего на Землю новые снимки обратной стороны Луны.

1965, октябрь – запуск второго спутника связи серии «Молния-1».

1965, ноябрь – запуск станций «Венера-2» и «Венера-3».

1965, декабрь – запуск станции «Луна-8».

Сергей Павлович Королев (7 января 1907 (30 декабря 1906) – 14 января 1966)

Часть первая

За пределы

Глава I

Учитель гимназии

Желающего судьба ведет, не желающего – тащит.

Порой какая-то случайность достраивает чертеж судьбы, благодаря которому рождается человек – выходит за пределы замкнутого пространства материнского тепла в открытый космос жизни.

И эта случайность может отстоять ото дня появления его на свет на одно, а иногда и на несколько поколений, может оказаться совсем крохотной, трагической по звучанию или, наоборот, забавной. А разглядеть ее с помощью психологического телескопа – значит обнаружить обратное ей – некий судьбоносный замысел. Чей? Только ли родовой? Или замысел, вызревший в глубине самой жизни, в своем стремлении перейти на новый уровень тщательно подбирающий исполнителей и создающий для них нужный узор встреч и обстоятельств?

Так и линии двух родов, подаривших миру Сергея Павловича Королева, вряд ли бы сложились в одно генетическое целое, если бы не случайная фраза… про обычное куриное яйцо, которое студент, без пяти минут учитель гимназии, пообещал в случае нужды разделить ровно пополам со своей любимой женой. Молодой человек возник в казачьей зажиточной семье Фурса, чтобы предложить руку и сердце дочери, Марии Матвеевне. Несколько их встреч зажгли свечу обоюдной влюбленности. Увы, жених тут же был родителями решительно отвергнут: практичные Фурса лишь покачали головами:

– Это какую же бедную жизнь он собрался предложить жене, если делить придется даже одно яйцо!

И вскоре выдали дочь за торговца Николая Москаленко мол, да, вдвое старше невесты и не сильно образован, но добряк по душе, внешне приятен, а главное, уж не только яиц, но и всего остального в доме будет предостаточно.

Н.Я. Москаленко (дедушка С.П. Королева). 1905 год

[РГАНТД. Ф. 211. Оп. 7. Д. 107]

М.М. Москаленко (бабушка С.П. Королева). 1905 год

[РГАНТД. Ф. 211. Оп. 7. Д. 106]

П.Я. Королев (отец С.П. Королева). 1901 год

[РГАНТД. Ф. 211. Оп. 7. Д. 104]

М.Н. Королева (Москаленко) (мать С.П. Королева), г. Житомир, 1907 год

[РГАНТД. Ф. 211. Оп. 7. Д. 105]

Что стало с отвергнутым – неизвестно: история захлопнула за ним дверь, не сохранив в биографических трудах даже его имени. В те давние годы неудачники-женихи от отчаянья нередко стрелялись. Но и утешались тоже нередко, женившись и обрастая детьми.

И он бы, исчезнув за порогом дома Фурса, наверное, не привлек нашего внимания, если бы не его призрак, поселившийся в душе Марии, давно не Фурса, а Москаленко, – призрак, ставший источником ее печальных размышлений о несостоявшейся любви и о том, что, выйдя замуж за преподавателя, она бы вырвалась за пределы своей казачьей торговой среды и закономерно, без сверхусилий, ее дети оказались бы людьми иной, более высокой культуры.

Совершить переход на другую социальную орбиту и перевести на нее детей – всю жизнь было ее заветной целью, к которой она стремилась, отправляя уже подросших сыновей и дочерей в гимназии. Однако в Дворянское собрание города Нежина, где они жили, им как представителям купеческого сословия все равно путь был закрыт, а вот преподаватели гимназии, чей статус оценивался с помощью Табели о рангах, танцевали на балах там, а не в собрании Купеческом.

– И зарабатывают учителя гимназий неплохо, – иногда вздыхала Мария Матвеевна.

– О ком ты, Маруся? – спрашивал муж.

* * *Материальная сторона жизни и для родителей Марии Матвеевны, и для нее самой играла очень большую роль. Ее отец, Матвей Иванович Фурса, родной прадед Сергея Павловича Королева, владел ветряной мельницей и вместе с женой Евдокией Тимофеевной содержал постоялый двор. Сыновьям дали гимназическое образование, но, не имея высшего, братья Марии Матвеевны, Василий и Михаил, стали только народными учителями, хотя и почетными гражданами города Нежина.

– Брат мой, Михайло Матвеевич, – рассказывала Мария Матвеевна, – удачно женился – по тем-то временам приданое жены в десять тысяч рублей было весьма приличным капиталом! Стал он владельцем кирпичного завода, задумал еще и постройку мыловаренного. Михаил всегда мечтал о богатстве и в конце концов разбогател… А тут революция. Он все потерял и потери не пережил: накрыла его тяжелая тоска, ни есть, ни пить не мог от горя. Так и помер.

Выходит, все Фурса не хотели довольствоваться тем положением, в котором оказались по рождению, стремились подняться вверх по социальной лестнице с помощью денег и, что немаловажно, с помощью образования. Выйти замуж за преподавателя гимназии для дочери мельника было бы выигрышным билетом.

Нет, супруги Москаленко, Мария Матвеевна и Николай Яковлевич, бабушка и дед Королева по материнской линии, жили хорошо, дружно. Мягкостью характера и любовью Николай Яковлевич постепенно завоевал сердце жены, кроме одного дальнего его уголка, где тихо тлела и таяла, годами не догорая, та первая свеча, зажженная отвергнутым женихом.

И когда на пороге дома Москаленко появился Павел Яковлевич Королев, свеча вспыхнула – вернулась мечта. То, что не удалось матери, должно удаться дочери! И, увидев серьезность намерений выпускника Нежинского историко-филологического института – Мария Матвеевна приняла решение: только Королев станет мужем дочери Марии!

Сыграло роль, несомненно, и то, что дочь носила ее имя: Мария Матвеевна невольно, неосознанно ставила себя на ее место, и свершалось в ее душе не свершившееся когда-то в дальней юности. Будто не дочь Мария, а она сама, снова ставшая молодой, выходила замуж за желанного, когда-то потерянного, отвергнутого ее родителями жениха. Точно исправляла она ошибку своей собственной судьбы, которая из-за брака, пусть и мирного, даже почти счастливого, с Николаем Яковлевичем Москаленко не ввела ее в круг образованной интеллигенции, а намертво привязала к семейной лавке-магазинчику с вывеской «Бакалейная торговля Н.Я. Москаленко» и к бочкам с огурцами, засолка и продажа которых составляли дополнительный, а порой и основной доход семьи.

Хотя даже здесь, при занятии прозаическими огурцами, проявлялось родовое честолюбие: мечтала Мария Матвеевна, что когда-нибудь назовутся они с мужем «поставщиками двора Его Императорского Величества».

То, что дочери жених совершенно не нравился, никакой роли не играло.

– Я пока не думаю о замужестве совсем. Я хочу учиться на Бестужевских курсах, получить образование, – ответила она Павлу Яковлевичу.

Совпадение отчеств жениха и отца невесты исподволь убеждало Марию Матвеевну: стерпится – слюбится.

* * *Упорное стремление вырваться определяло и характер Павла Яковлевича Королева – стремление вырваться из постоянной нужды.

Человека очень способного, но, как подчеркивают биографы, болезненно самолюбивого судьба привела в дом Москаленко рукой брата невесты, Юрия, студента Нежинского историко-филологического института. Мария Матвеевна не пошла на поводу у мужа, видевшего дочерей портнихами, а сыновей купцами, – настояла: все четверо, два сына, Юрий и Василий, и две дочери, Анна и Мария, должны получить высшее образование.

Павел Яковлевич Королев был сыном унтер-офицера Якова Петровича Королева, полкового писаря, женившегося на незаконнорожденной девице из крестьян. Уже этот факт многое говорит о нем. Это сейчас персоны шоу-бизнеса да и не засветившиеся в нем родители заключают браки, когда уже подрастают общие дети, что нерелигиозной частью общества давно воспринимается как норма. Во времена молодости писаря Якова Королева девушка с такими исходными данными считалась бы невестой бракованной. И, судя по всему, она не принесла с собой никакого приданого: многодетная семья Королевых все годы нуждалась. Из двенадцати детей выжило шесть: Александр, Павел, Мария, Иван, Надежда и Вера.

Выходит, что Яков Королев, дед Сергея Павловича, женился по большой любви. И, видимо, имел отзывчивое сердце и независимый характер.

Семья Королевых стремилась не только вырваться из нужды, но и подобно Москаленкам-Фурса, как тогда говорили, желала «выбиться в люди», то есть подняться по общественной лестнице. Братья Павла Яковлевича, Александр и Иван, стали преподавателями. Старшая из сестер, Мария, вышла замуж за чиновника Могилевского губернского присутствия Ивана Адамовича Волосикова – он был поручителем (свидетелем) со стороны жениха при венчании Марии Москаленко и Павла Королева 15 августа 1905 года.