Полная версия:

Королев. Главный конструктор

Вряд ли Павел Яковлевич в пору жениховства раскрывал перед родителями невесты все семейные слабые точки. О смертельной болезни его отца Мария Матвеевна могла узнать только в день свадьбы: из-за состояния здоровья отставной писарь в Нежин приехать не смог. И бедность семьи Королевых открылась позже – когда Яков Петрович умер. Именно тогда Мария Матвеевна дала дочери добро на уход от нелюбимого мужа, а Николай Яковлевич прислал отцовские 50 рублей для поступления на Высшие женские киевские курсы.

Нес Павел Яковлевич на линии своей жизни невидимую печать трагедии. Возможно, эту печать увидела интуитивным зрением молодая жена Мария, выросшая в дружной семье, не любившей драм. Вряд ли в родительской семье Павла Яковлевича часто музицировали, танцевали и декламировали, а Москаленки очень любили такие артистические домашние вечера. Еще будучи гимназисткой, Маруся Москаленко нередко выступала с чтением стихов, проникновенно декламировала наизусть поэму Некрасова «Русские женщины». Ее влекла героика: смелые охотники Фенимора Купера, благородные жены декабристов, отправившиеся за мужьями в Сибирь. Некрасовские «Русские женщины» откликнутся в ее душе через двадцать лет, когда она будет делать все для спасения своего репрессированного сына.

Дом С.П. Королева в Житомире

[РГАНТД. Ф. 211. Оп. 7. Д. 316]

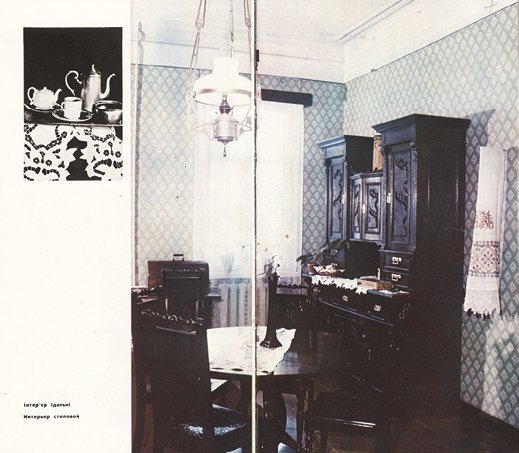

Столовая в доме Королевых в Житомире

[РГАНТД. Ф. 31. Оп. 3. Д. 32. Л. 7]

Она бы и сама, возможно, отправилась за мужем в ссылку, но только не за Королевым: его надтреснутое самолюбие, раздражительность вследствие вечных денежных проблем, ревнивая вспыльчивость никак не соответствовали тому образу героя сердца, который она создала когда-то в воображении, будучи гимназисткой и читая Чарскую. Он явно был не тот! В неровной трещине на характере Павла Яковлевича, которую она проницательно угадывала, ничего героического не было.

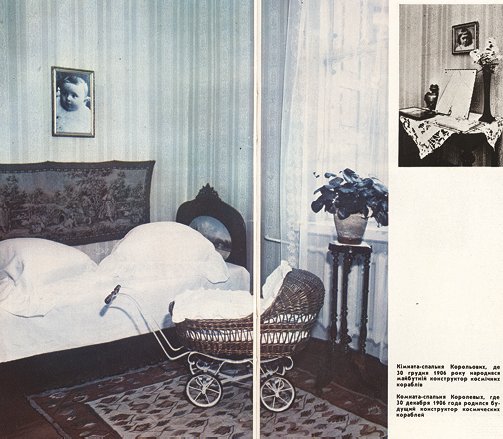

Спальня в доме Королевых в Житомире

[РГАНТД. Ф. 31. Оп. 3. Д. 32. Л. 1]

Брат Юрий тоже не испытывал к мужу сестры симпатии.

– Да, он хорошо образован, у него острый быстрый ум, однако заносчив не в меру, что лишает его достоинств, – говорил он, – с ним, Маруся, ты будешь несчастна.

* * *Павел Яковлевич сначала учился в духовной семинарии в родном Могилеве, учился прекрасно, но священнослужителем стать не захотел и, окончив семинарию, поступил в Нежинский историко-филологический институт с просьбой о зачислении его на казенный кошт, что обязывало его после окончания в течение трех лет отчислять определенную сумму институту для погашения расходов, связанных с обучением и полным пансионом. Он тяготел к знаниям по зову своего живого ума, – такими представляются лучшие представители разночинной среды.

Нежинский историко-филологический институт – бывшая гимназия высших наук князя Безбородько – был знаменит: с 1821 по 1828 год в гимназии учился Н.В. Гоголь. Это придавало институту некий классический ореол. Так что финансовые жертвы, которые ждали Королева после окончания, были вполне оправданы престижностью образования. И три года – не вся жизнь.

Сразу после венчания Павел Яковлевич увез жену в Екатеринодар (ныне Краснодар). Проработал он там всего одну зиму – добился перевода в Житомир преподавателем русского языка и словесности в 1-ю Житомирскую мужскую гимназию.

– Екатеринодар мне, Маруся, не по душе, направило сюда институтское начальство. Вынужденное место службы давит на меня…

Обратим внимание на эту деталь: вынужденное, то, что по обязанности, его тяготило, – в глубине души он был человеком романтического свободолюбивого склада.

В Житомире метельным предновогодним вечером 30 декабря 1906 года (по старому стилю) – 12 января 1907 года и родился всемирно известный основатель практической космонавтики Сергей Павлович Королев.

* * *С Житомиром связано много любопытных фактов: в 1594–1596 годах в городе полыхало народное казачье восстание против польской шляхты. Поддержали житомирцы и Богдана Хмельницкого.

Интересно, что еще в начале XVIII века в городе появились иезуиты, основав монастырь с костелом и школу. В этой бывшей школе иезуитов учился дед Владимира Ильича Ленина (Ульянова) – после крещения ставший Александром Бланком.

В старом монастыре, преобразованном в тюрьму, в революционные годы некоторое время томился арестованный Волынской ЧК Александр Довженко, впоследствии знаменитый режиссер…

Даже история двух мужских гимназий необычна: Вторая гимназия – это бывший еврейский учительский институт, в нем когда-то мечтал получить образование Шолом-Алейхем. Попытка его оказалась, к сожалению, неудачной: из-за призывного возраста ему в приеме отказали. В 1885 году Александр III закрыл еврейский учительский институт в Житомире как ненужный, хотя за двенадцать лет в нем получили образование более двухсот студентов. Другой будущий писатель-классик, Владимир Короленко, оказался удачливее Шолом-Алейхема – и благополучно поступил в 1-ю Житомирскую мужскую гимназию. В ней теперь и преподавал Павел Яковлевич Королев.

Но и здесь своенравный учитель не задержался – к радости жены, вскоре перебрались в Киев.

– И тебе, Маруся, там будет лучше, – сказал Павел Яковлевич, объявляя юной супруге о переезде, – ты все норовишь поярче одеться и на фоне житомирских женщин слишком бросаешься в глаза, даже разносчики пирожков о тебе судачат, ты и с ними проявляешь кокетство, это дурно!

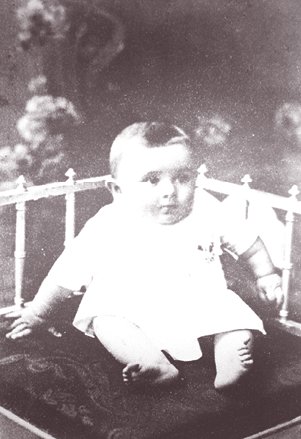

Сережа Королев. Июль 1907 года

[РГАНТД. 1-11018]

– Но я же еще очень молодая, Павел! – воскликнула, чуть не заплакав от обиды, Маруся. – Я люблю танцевать! И меня считают красивой! Поэтому они и обращают на меня внимание, а совсем не из-за моего желания их внимания! Ты напрасно ревнуешь!

Павел Яковлевич вызывал у нее все большее отторжение. Несмотря на его приятную наружность, он казался ей очень некрасивым – а это первый признак того, что человек не нравится, – ведь у любимого даже внешние недостатки не замечаются. Смерть отца Павла Яковлевича обернулась крушением молодой семьи.

– Вместо трех человек наша семья, Маруся, стала состоять из шести, – опустив голову, проговорил муж. – Бросить ни мать, ни сестер не могу. Так что придется отныне жить, затянув пояса потуже.

Это оказалось для молодой жены последней каплей: бедствовать она не привыкла. Тем более – с нелюбимым и ревнивым. Нищета семьи Павла Яковлевича не только лишала ее новых нарядов, но и оскорбляла чувство собственного достоинства: ее предки – нежинские казаки жили всегда на широкую ногу, а теперь у нее родня бедная, как церковные мыши!

– Я не могу быть с ним, он мне противен, – призналась Мария Николаевна брату Юрию. – Сколько можно терпеть его вспышки и нотации!

– А сынок Сережа?

Сынок похож на отца! И этим… Мария Николаевна не дала себе закончить крамольную мысль.

– Буду учиться на Высших женских курсах, ну, пусть не в Санкт-Петербурге, а в Киеве!

– Сережа?

– Отвези в Нежин. В конце концов, родители выдали меня замуж насильно!

Да и вообще, мальчику с бабушкой будет лучше. Хотя бы скандалов не станет слышать… Остаться с Павлом?! Ни за что!

Юрий поддержал сестру и увез Сережу.

* * *Печать трагедии проявилась во втором браке Павла Яковлевича: сам он умер далеко не старым человеком в 1929 году от чахотки (туберкулеза) – того же недуга, что унес жизнь его отца, а второй его сын, Николай, младший брат ничего не знавшего о нем Сергея, в годы Великой Отечественной войны был угнан в Германию, рабски трудился на немецком заводе и там же был расстрелян.

Не от такой ли трагической судьбы увела своего ребенка Мария Николаевна? Причины видимые часто скрывают под собой иные – не осознаваемые.

Приняв решение о разводе, она сказала, назвав мужа впервые по имени-отчеству:

– Павел Яковлевич, я ухожу и никогда не вернусь! Сережа будет жить с бабушкой и дедом!

Так виртуозно сплели Парки две родовые нити для нового узора, в котором должна была вспыхнуть звезда Сергея Павловича Королева. И так жестоко богини судьбы отбросили, как отходы сгоревшего топлива, его отца, оторвали от внука бабушку, Домну Николаевну, полюбившую Сережу и очень помогавшую молодой невестке, отмели за порог его родных дядьев и теток, судя по всему, неплохих людей, – то есть всю сразу ставшую чужой родню со стороны Павла Яковлевича Королева.

Биографы отмечают, что перед смертью Павел Яковлевич (а скончался он, когда Сергею было уже 22 года) очень хотел увидеть старшего сына, писал об этом бывшей жене, но все надежды его были напрасны: Королев-младший этого письма так и не увидел. Мать ему говорила, что его родной отец давно умер, – отрезала отцовскую линию от сына навсегда.

И только бабушка Мария Матвеевна по доброте душевной как-то показала внуку, уже после смерти Павла Яковлевича, его фотографию, предупредив шепотом:

– Смотри, Марусе не проговорись.

– А ведь я на него похож…

Глава 2

«Детства у меня не было»

У нашого хазяїна хороша жона:

Раненько вста, по двору походжає,

По двору ходить, як зоря сходить,

По дрова пішла – золото внесла,

По воду пішла – мед-вина внесла.

По городу Нежину медленно шел человек приятной интеллигентной наружности, и все в нем, как заметили бы классики XIX века, изобличало не местного жителя: был в его облике какой-то столичный шарм, и, даже останавливаясь перед тем или другим старинным домом, он явно рассчитывал на привлечение внимания к себе. Сразу скажу: он внимания стоит и займет важное место в романе – автор благодарен этому человеку, известному московскому журналисту, собравшему огромное количество информации о главном герое. Благодарен и обязан не только ему, но и другим биографам и невольным свидетелям жизни Королева, уже ушедшим с земного плана бытия или ныне здравствующим, их мнения и открытые ими факты тоже возникнут на страницах этой книги. Но ему – особо.

Журналист и писатель, восстанавливая события или воссоздавая портрет человека, опираются на одни и те же биографические детали, листают одни и те же страницы истории, однако идут разными дорогами. Журналисту нужно увидеть, ощутить, встретиться с людьми, – даже имеющий дар слова, он всегда ориентируется на свое личное реальное впечатление. А писатель, не отвергая реалий, обладает способностью «вживания» и еще тем, что американские исследователи назвали remote viewing (удаленное виденье), распространяя эту способность как в сторону будущего, так и прошлого.

Сережа Королев с няней В.И. Марченко в Житомире. 1907 год

[РГАНТД. Ф. 211. Оп. 7. Д. 101]

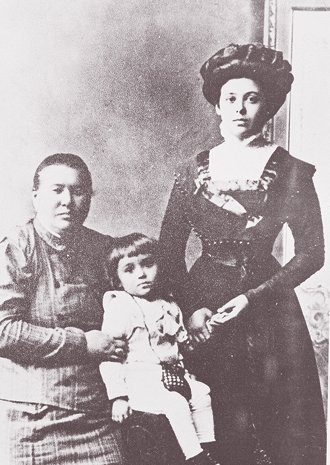

Сережа Королев с бабушкой М.М. Москаленко и мамой М.Н. Баланиной. 1909 год

[РГАНТД. 1-11019]

Не подтвержденная научно, художественно очень привлекательная гипотеза физика Дэвида Бома (David Bohm) о голографической Вселенной позволяет допустить, что на одной из граней пространства-времени ушедшие живут и сейчас, живут в своем прошлом, а значит, возвращаемые с помощью слова через голографический канал памяти, вполне могут стать нашими советчиками и собеседниками…

Человек, часто останавливаясь, подолгу рассматривал сохранившиеся старые дома. Думаю, читатели уже догадались: внимательным прохожим был самый известный биограф Королева Ярослав Кириллович Голованов.

На углу двух улиц, когда-то Мостовой (ныне Гоголя) и Стефано-Яворской, он стоял особенно долго, вглядываясь в одноэтажное здание, где когда-то соседствовали лавки двух родственников: «Бакалейная торговля Н.Я. Москаленко» и «Гастрономическая торговля Н.Г. Лазаренко». Голованов недавно побывал в подмосковной Барвихе, на даче девяностолетней Марии Николаевны Баланиной, дочери Николая Яковлевича Москаленко, скончавшегося в 1920 году, и слушал ее рассказы об отце, матери, бабушке, прадедах. И, конечно, с особым интересом о детстве ее сына – Сергея Павловича Королева. Память у Марии Николаевны была прекрасная, и собеседник ей нравился.

Семья Москаленко. Слева направо: А.Н. Романюк (Москаленко), Н.Я. Москаленко, В.Н. Москаленко, Сережа Королев, М.М. Москаленко, Ю.Н. Москаленко, М.Н. Королева (Москаленко). 1909 год

[РГАНТД. Ф. 211. Оп. 7. Д. 112]

И теперь, погружаясь в прошлое, Голованов явственно представлял деда Королева. Вот грузный, с казацкими усами, с добродушной полуулыбкой, выходит он из своей лавки…

Николай Яковлевич Москаленко состоял в купечестве и числился казаком Нежинского полка. В этом полку, если просматривать исторические документы, немало было Москаленко:

«1785 год. Список козаков служащих в полку

в сотне первой (полковой) Каленик Москаленко

В сотне четвертой (полковой) Иван Москаленко

Сотне Глуховской Росписание Чинам Знатному и Рядовому Товариству и протчего звания людем хто були у присяги в Соборной церкви Глуховской сего 1732 году

Куреня Белополовского

Иван Москаленко…»

И так далее.

В 1782 году, согласно указу Екатерины II, прежний полк был расформирован, оставшиеся сотни в 1783 году образовали Нежинский конный полк. В этом полку служили мужчины Фурса, родственники по линии Марии Матвеевны, бабушки Сергея Павловича Королева. В казацких сотнях и куренях числились не только Фурса и Москаленки, но и Лазаренки, Петренки. Петренко – фамилия бабушки Марии Матвеевны.

Сережа Королев. 1909 год

[РГАНТД. 1-11020]

Сережа Королев с няней Варварой Ивановной. 1910 год

[РГАНТД. Ф. 211. Оп. 7. Д. 111]

Вот что пишет Н.С. Королева о родословной Фурса:

«Одним из строевых казаков Нежинского полка был мой прапрадед Матвей Иванович Фурса, родившийся в 1820 г. Его старший брат Иван также служил в Нежинском полку. Позже он стал есаулом и дворянином. (…) Наиболее глубокие корни нашей семьи по сведениям, полученным из Государственного архива Черниговской области, уходят в начало XVII в. к Симону Фурсану Подчашию Парнавскому, польскому шляхтичу. Непосредственное отношение к нашей семье имеет… сын Симона, Прокоп, отец Ивана Фурсы, родившегося в 1795 г., дед моего прапрадеда Матвея Ивановича Фурсы»[1].

По отцовской линии Королев был русским, а по материнской – он потомок украинского казачества, и, если принимать во внимание семейную легенду о далекой гречанке, крохотная капля в его генетике была греческая. В Нежине когда-то очень давно образовалось поселение греков – они задавали тон в торговле. Почти все греки покинули город после присоединения к России Крыма, перебрались к морю, но их след еще долго не растворялся в нежинской атмосфере.

Как раз у старой гречанки и научилась Мария Матвеевна Москаленко солению огурцов. На ее трудолюбии держался нежинский дом.

Сережа Королев с дедушкой Н.Я. Москаленко, мамой М.Н. Баланиной и бабушкой М.М. Москаленко. 1910 год

[РГАНТД. 1-11021]

Мягкий и уступчивый Николай Яковлевич ни в чем супруге не перечил. Все, что задумала, Мария Матвеевна выполнила. Как ракета-носитель, подняла семью. Умная, добрая, практичная, не жалевшая себя жертвенная мать, сумела вывести детей на новую социальную орбиту.

А жила она уже в советские годы не в Москве у сыновей и дочери и не в подмосковной Барвихе, где они дружно построили в конце двадцатых годов прошлого века дачу и разводили сад, похожий на нежинский, а у своей бывшей экономки и по совместительству няни внука, Варвары Ивановны Марченко, – ее обнимает на одном из снимков маленький печальный мальчик Сережа Королев.

Не хотела Мария Матвеевна своих детей отягощать. Иногда в ответ на очень ласковые письма Сергуни, не удержавшись, видимо, совсем было ей в те минуты тягостно, жаловалась, что одиноко ей у чужих людей.

Только умирать приехала к дочери в Москву. И даже в последние часы жизни проявилась ее жертвенность: Мария Матвеевна всю жизнь была очень верующей, но, зная, что ее любимый внук Сергей арестован и похороны по православному обряду, противоречащие советской идеологии, могут навести новые беды на него и на всю семью, отказалась от отпевания в церкви.

Н.С. Королева с внучкой Марией

* * *О детстве и юности Королева писали биографы, набор фактов и свидетельств известен и по причинам времени обновиться уже не может. Однако обойти эти годы в повествовании никак нельзя: они формируют чертеж личности. Так первые заготовки проектировщиков в дальнейшем превращаются в макет конструкции, обретая завершенность в выбранном материале. И нельзя не признать, что каждый биограф смотрит на одни и те же события несколько иначе, привносит в общую картину свои штрихи, порой изменяющие освещение и проясняющие портретные черты, до этого менее отчетливые. Поэтому пусть читатель простит некоторые вынужденные повторы.

Роль бабушки в формировании характера Сергея Павловича Королева трудно переоценить. Даже в лексике Главного нет-нет да и мелькали красочные народные обороты. Ее сильный смелый нрав, упорство в достижении цели – тоже отразились в его личности. И «талант снабженца», отмечаемый всеми, в нее, а не в деда. Дед, несмотря на лавку, к торговле относился как к делу вынужденному.

Общительную и удалую Марию Матвеевну знал весь город – такая у нее была мощная харизма. К тому же бабушка любила все новое, даже не побоялась однажды спуститься в подводную лодку. И это передалось внуку!

Вообще, нежинские женщины славились с давних времен не только хозяйственностью, но и своей решительностью. По одной из легенд, Петр I перед пришествием шведов все казачьи части отвел под Полтаву и в Нежине остались одни женщины да комендант. Узнав об отсутствии казаков, шведы окружили город. Однако хитроумная жена коменданта обманула врага: переодев нежинских женщин мужчинами, вывела их на городской вал, – шведы приняли переодетых за большой полк и от города отступили.

Другие женщины тоже оставили свой след: местные жители были уверены, что в одном из монастырей проплакала свои оченьки и отошла к Господу своенравная Матрена Кочубей (Мария в «Полтаве» Пушкина) – крестница и любовница гетмана Ивана Мазепы. Историки, правда, этот факт опровергают, а народ все равно верит. И верит, что родственница семьи Разумовских, скончавшаяся молодой, внезапно ожила на третью ночь в нежинской церкви, отчего отпевавший ее семинарист тут же умер от ужаса. История про воскресшую деву так впечатлила Гоголя, что он сочинил своего «Вия».

Вот каких занимательных и поучительных легенд был полон город Нежин! Небольшой, зеленый, красивый. Его древние соборы образовывали крест. Епископ Стефан Яворский, Местоблюститель Патриаршего престола Русской православной церкви, подарил свою огромную библиотеку редких книг им же и основанному в начале XVIII века мужскому Благовещенскому монастырю. Ореол культуры над городом витал.

Москаленки к культуре тяготели: Мария Матвеевна привлекала в дом образованную молодежь – и тогда танцам, музицированию, мелодекламации, горячим беседам не было конца.

Кстати, в Нежине родился и провел детские годы Юрий Федорович Лисянский, вместе с Иваном Крузенштерном руководивший первым российским кругосветным плаванием. При желании можно усмотреть нечто символическое в том, что полет вокруг Земли первого искусственного спутника и первое для России кругосветное плавание состоялись благодаря двум мальчикам, выросшим в Нежине…

* * *«Маленький черноглазый мальчик сидел на ступеньках дедовского дома и улыбался солнечным зайчикам, прыгнувшим из весенних луж на уже сухое и теплое дерево крыльца. Он улыбался, он не знал, что у него уже нет отца»[2], – грустно записал в блокноте Ярослав Голованов. Он все стоял и стоял против каменного дома и представлял сменившую мужа за прилавком полноватую, очень подвижную Марию Матвеевну. И вспоминал свое детство: постоянную службу и разъезды родителей-артистов. Как скучал он по маме, как ждал ее возвращения! А для маленького Сережи Нежин – это разлука и с отцом, и с матерью. Мария Николаевна уже училась в Киеве на Высших женских курсах. Она выбрала французское отделение – хотела, наверное, походить на девушку из дворянской среды.

Голованов прав: на всех нежинских фотоснимках Сережа очень печален. Как-то, уже став Главным конструктором, Сергей Павлович обронил грустные слова: «Детства у меня не было».

Человеческая память слоиста. Первые ее слои потом уходят в глубину – и человек забывает свои самые ранние детские впечатления. Остаются только самые яркие, те, в которых блеснет прообраз будущей судьбы. Но в возрасте четырех-пяти лет ребенок еще ясно помнит себя двух-трехлетним. И Сережа тоже помнил. И очень тосковал об отце. О его теплых руках, о его объятиях, о его родной улыбке – Павел Яковлевич любил сына и не хотел с ним расставаться, даже пытался вернуть Сережу через суд.

Ребенок ждал отца все время: вот откроется калитка, и он войдет. Но калитку всегда закрывали на замок: так приказала родителям Мария Николаевна, опасавшаяся, что отец выкрадет сына. Сережа залезал на высокую крышу погреба и все смотрел, смотрел на улицу: не идет ли отец, не приехала ли мама. Тянулись груженые подводы, уличная вечная суета наводила дрему, Варвара Ивановна наконец открывала калитку – это приходила учительница гимназии, похожая на преподавательницу из «Легкого дыхания» – рассказа Бунина. Когда бабушка заметила, что Сережа сам научился читать, она пригласила Л.М. Гринфельд для занятий с ним. Позже Л.М. Гринфельд вспоминала, что Сережа жил в окружении взрослых, знакомых детей-сверстников у него не было, он не знал игр с ребятами и часто бывал совершенно один в доме. В одиночестве он строил башни, дома, мосты из кубиков и дощечек. Быстро освоил счет и арифметические действия и проявлял пытливость: с удовольствием слушая, как читает учительница басни Крылова, допытывался до значения незнакомых слов.

Порой уделял племяннику ласковую минуту внимания дядя Вася, брат матери, студент того же Нежинского историко-филологического института, который окончил Павел Яковлевич Королев. Сохранилось его фото, на котором пятилетний мальчик оставил трогательную надпись печатными буквами: «Дорогому Васюне от Сережи».

Детское одиночество развивает и усиливает интуицию. Один из основателей корпорации Sony Ибука Масару подчеркивал, что задача воспитателей – не заглушить ее голос. Он писал (да и не только он!): «Интуиция – важное условие любого значительного достижения. Все великие изобретатели полагались на свою интуицию, несмотря на свои огромные знания и опыт. Интуиция перекрывает все пять чувств…»[3]

…В 1914 году началась Первая мировая война. Вскоре на улицах появились раненые. Плохо стало и с торговлей. Окончательно поставил семью Москаленко под угрозу разорения предприниматель Гордин – зная, что даже до императорского двора дошла слава о нежинских огурчиках, он начал массовое производство соленых огурцов. Тягаться с заводчиком Мария Матвеевна не смогла.

Свернули торговлю, продали любимый дом с чудесным садом, переехали в Киев.

* * *А за четыре года до этого произошел один эпизод, который обязательно отмечают в рассказах о детстве Королева, – полет на самолете Уточкина летом 1910 года, увиденный маленьким Сережей Королевым, пришедшим с бабушкой и дедом на ярмарочную площадь Нежина.

Наталья Сергеевна Королева тоже пишет о полете Уточкина в книге «Отец»: «В семье еще долго говорили об этом событии, и Мария Матвеевна заявила: “Пока не полетаю на самолете, не умру”. К сожалению, ее мечта так и не сбылась. А Сереже Королеву открылось необычайное: “Оказывается, не только птицы, но и человек может летать!”»

Давайте попытаемся восстановить туманный след детского впечатления.

Одинокий мальчик, лишенный детских игр со сверстниками, живущий за крепко запертой калиткой, внезапно оказался на ярмарочной площади, до краев полной людей, горящих единым факелом возбужденного ожидания, а после того, как небольшой самолет-биплан, грохоча, взлетел, – экстатического, плещущегося восторга. Кто-то кричал, что полет слишком короткий, такие возгласы тонули в общем ликовании и аплодисментах. Обилие ликующих людей должно было потрясти ребенка. И восторг бабушки, вскричавшей: