Полная версия:

Красная земля. Египетские пустыни в эпоху Древнего царства

В завершение добавлю еще один штрих к пониманию масштабов нашего незнания. На типологическом этапе считалось, что единственным известным египтянам медным сплавом была оловянистая бронза, которая стала широко появляться в Нильской долине со Среднего царства[124]. Однако изучение элементного состава медных изделий на контекстуальном этапе изменило эти представления. Выяснилось, что широко распространенной искусственной добавкой к меди на протяжении всего III тыс. до н. э. в Египте был мышьяк, который мог значительно увеличивать прочность и блеск изделий. В эпоху Древнего царства мышьяковистые бронзы, видимо, были основным материалом для металлических орудий и оружия[125]. При этом мы пока совершенно не знаем где и как в это время добывали или откуда получали мышьяк древние египтяне[126], как он назывался тоже неизвестно. Такие вопросы – в действительности важнейшие для изучения хозяйства и экономики Древнего царства – пока в литературе серьезно не ставились.

2) Как египтяне перемещались?

Многие караванные пути реконструируются гипотетически. Если ранее в основе реконструкций лежали преимущественно разведки отдельных участков на местности с опорой на следы животных, материальную культуру и эпиграфические свидетельства, то теперь, когда поверхность пустыни значительно нарушена, в основе гипотез часто лежит анализ спутниковых данных или пространственный анализ рельефа местности и расстояний[127]. Порой результаты, полученные при изучении материальных свидетельств и цифрового рельефа местности, входят в противоречие из-за сложностей с учетом дополнительных факторов, таких как, например, древние источники воды. Отделить следы караванов ослов (илл. 11а) времени фараонов от следов более поздних римских или средневековых верблюжьих караванов бывает возможно при разведке на местности или при анализе способов преодоления сложного рельефа[128], но более точную датировку способна дать только материальная культура[129]. А она не всегда сохраняется в достаточном количестве, особенно если по путям перевозили преимущественно контейнеры из органических материалов (скажем, корзины, мешки и бурдюки вместо керамических сосудов). Найденная же в пустынях керамика недвусмысленно говорит только о перемещении вещей, но становится куда менее определенным свидетельством, когда речь заходит о возможном перемещении людей. Вот характерный пример: яркое обнаружение египетской мейдумской чаши времени IV или V династии в Вади Шоу[130] в 320 км к западу от III нильского порога и 550 км к юго-западу от оазиса Харга может свидетельствовать о присутствии египтян в этой крайне удаленной местности (и тогда это будет точка на карте для реконструкции караванных путей, которые использовали древнеегипетские экспедиции), но может говорить и о простом перемещении вещей в результате обмена или грабежа, который осуществляли местные кочевые группы. Петроглифы или надписи могут быть более надежными свидетельствами физического присутствия носителей конкретных культур, но опять же не всегда: иногда речь может идти о заимствовании отдельных знаков или изображений.

3) С кем египтяне взаимодействовали?

В археологическом плане население пустынь известно в основном по небольшому набору свидетельств: скромной материальной культуре, петроглифам и погребениям. Стоянки скотоводов III тыс. до н. э. почти невозможно обнаружить без разведок непосредственно на местности; следы таких лагерей, в особенности непродолжительных, обычно очень скромны и невыразительны. Свидетельства установки легких конструкций выявить крайне тяжело, чаще находят кострища, хозяйственные ямы, районы мастерских. Нередко предметы разного времени, разделенные тысячелетиями, могут лежать на одной и той же поверхности, где культурный слой оказывается разрушен или не успевал формироваться[131]. Некоторые археологические культуры известны преимущественно по некрополям, однако в какой степени география найденных захоронений соответствует ареалам фактической активности представителей этих культур – тоже вопрос без четкого ответа. Численность древних жителей ныне пустынных областей Египта и Судана оценить также непросто, поскольку не хватает данных о социальной структуре отдельных групп и их объединений, их институтах и доступных природных ресурсах.

Итак, объективная оценка границ и качественных характеристик нашего незнания является очень серьезным вызовом. Вторая крупная проблема – это согласование разных типов и видов данных для реконструкции более полной общей картины. Один из крупнейших инноваторов в истории археологии сэр Р.Э.М. Уилер однажды емко и удачно сформулировал основную проблему археологического источника: «Археолог может найти бочку, но при этом совершенно не заметить Диогена»[132]. Вероятно, Диогена можно попытаться найти сообща благодаря междисциплинарности. Но, во-первых, дошедшие до нас письменные, изобразительные и материальные источники часто повествуют о фактически непересекающихся событиях, явлениях и процессах – и это важнейшая проблема. А во-вторых, чтобы данные было легко сравнивать и анализировать, они все же должны быть однородными. Это касается обоих основных типов данных – и количественных, и качественных. В рамках одного вида данных (в нашем случае это могут быть числа, тексты, изображения, материальная культура) однородности достичь можно, хотя не всегда легко. Но вот согласовать разные виды и тем более типы данных куда сложнее. Классический пример – это соотнесение археологических культур (материальные данные) с известными этнонимами/псевдоэтнонимами (письменные и изобразительные данные)[133] или согласование письменных и изобразительных данных о древних природных и культурных ландшафтах с данными археоботаническими, археозоологическими и палеоэкологическими, о чем еще пойдет речь ниже.

Третья проблема – это оценка масштабов изучаемых явлений и траектории развития выявленных процессов. Я упоминаю о ней в последнюю очередь, так как она тесно связана со всем, что было сказано выше. Для ее преодоления необходимо четко понимать границы незнания и стараться согласовывать как можно больше разнородных данных. При этом успех все равно не гарантирован. Следует признать, что для большинства явлений и процессов в жизни древнеегипетского общества эта задача еще не решена. Письменные и изобразительные источники фиксировали в основном события (причем далеко не всегда реальные), культурный слой или естественные отложения также формировались из контекстов, отражающих конкретные события. Группируя события в кластеры и последовательности, мы выдвигаем гипотезы о существовании типичных явлений и процессов. На этом этапе есть много опасностей, в частности, опасность не заметить систематических ошибок отбора, таких как ошибка выжившего. В археологии и истории нередко случается так, что по одной группе акторов или событий («выжившим») наблюдается относительный избыток данных, а по другой («погибшим») их практически нет. В результате можно искать общие черты у «выживших» и упустить из виду не менее важную информацию, которую несут о некогда существовавшей единой картине «погибшие». Лучший пример, пожалуй, – это официальные экспедиционные надписи первой половины Древнего царства («выжившие»). Их число явно не соответствовало числу реально организованных государством предприятий («погибшие»), а сами они, естественно, никак не отражали возможную деятельность на тех же месторождениях не связанных с государством групп (другие возможные «погибшие»).

Повторяющиеся и связанные между собой явления, рассмотренные в диахронической перспективе, позволяют судить об исторических процессах: освоении выходцами из Нильской долины внешней ресурсной базы, изменении масштабов древнеегипетского государства, эволюции древних экспедиционных центров, развитии провинциальных элит, аридизации климата, формировании сообщества экспедиционных участников, усовершенствовании методов добычи полезных ископаемых и т. д. Следует при этом помнить, что многие процессы и в культуре, и в природе не происходят линейно. Они могут испытывать воздействие цикличных (например, сезонных изменений или циклов солнечной активности) и случайных факторов (например, вторжений, наводнений, болезней и т. д.). В результате траектория развития процесса может быть очень замысловатой[134]. Так, рост масштабов проникновения египетского государства в жизнь населения Нильской долины и окружающих территорий[135] не исключал временных откатов к предыдущим состояниям, изменений вектора развития, ускорений или замедлений по объективным (например, климатическим, политическим, экономическим) или субъективным (например, в силу личных качеств правителей) причинам. Поскольку из-за неполноты данных мы не имеем доступа к значительной части «контрольных точек», восстанавливаемые траектории развития процессов могут серьезно отличаться от древней реальности. Это следует иметь в виду, особенно когда речь заходит о поиске взаимосвязей между разными процессами. Например, технологическими и экономическими или климатическими и политическими.

1.3.2. Проблемы хронологии

Для сопоставления событий, явлений и процессов необходима общая хронологическая канва, в которую можно укладывать все имеющиеся виды данных и свидетельств. Относительная хронология Древнего Египта постоянно совершенствуется, однако существует множество нюансов, которые препятствуют созданию бесспорно надежной хронологической схемы. Особенно сложна ситуация для наиболее ранних этапов развития древнеегипетской цивилизации, к которым относится и Древнее царство. В III тыс. до н. э. много спорных вопросов, связанных с установлением порядка восшествия египетских властителей на престол, числа правителей и продолжительности их царствования, что связано с большими лакунами в источниках и не совсем понятными правилами счета лет[136]. Помимо задачи усовершенствования относительной хронологии египетских правлений, которая чрезвычайно важна для историков, филологов и искусствоведов, не менее насущной задачей является привязка такой хронологии к абсолютным датам. Это особенно важно археологам и специалистам, изучающим Древний Египет в контексте соседних культур или глобальных изменений (например, климатической истории). Сделать это можно, сопоставляя данные из письменных источников с астрономическими событиями, связывая ориентацию некоторых построек с положением небесных тел или используя радиометрические методы датирования, из которых наиболее распространенным является радиоуглеродное датирование. Кроме того, предпринимаются попытки развивать применительно к египетским материалам дендрохронологию[137]. У каждого из этих способов есть серьезные ограничения.

В современной отечественной науке проблемы относительной древнеегипетской хронологии рассматриваются редко, а ее привязка к абсолютной хронологии III тыс. до н. э. в последнее время обсуждалась в основном лишь в связи с идеей О. Д. Берлева об отождествлении царя Сену/Тосортроса/Менофриса, введшего в Египте «календарь Сотиса» и солнечный год, с Нечерихетом (Джосером). Гелиакический (первый после периода невидимости) восход Сотиса (Сириуса), от которого тогда, согласно традиции, был начат отсчет новой эры, принято относить к периоду между 2788 и 2767 гг. до н. э. Следуя за гипотезой О.Д. Берлева, правление Джосера и начало Древнего царства следует датировать первой половиной XXVIII в. до н. э.[138] Пока это плохо согласуется как с наиболее разработанными современными хронологиями, так и с имеющимися радиоуглеродными датировками, которые относят начало царствования Джосера на столетие позже с пиком вероятности около 2670–2640 гг. до н. э.[139] Впрочем, недавно обнародованные радиометрические данные могут изменить эту картину и удревнить начало III династии[140].

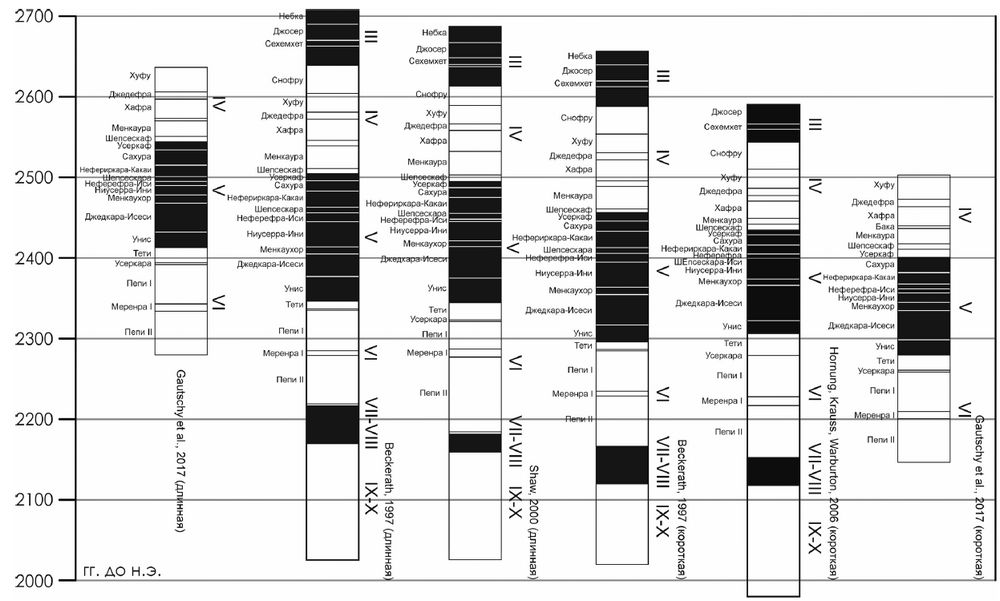

О проблемах египетской хронологии в целом и Древнего царства в частности существует обширная литература[141]. И хотя авторы современных хронологий стремятся учитывать весь комплекс доступных данных, нехватка источников приводит к тому, что в нашей науке продолжают использоваться два основных варианта хронологии – «длинная», где все даты несколько древнее, и «короткая» (рис. 1). Разница между ними для начала Раннединастического периода может достигать в среднем 150 лет, для эпохи Древнего царства составляет порядка 100-50 лет и к Новому царству, по мере увеличения числа источников, сокращается до десятка лет. Кроме того, несколько отдельно существуют хронологии, базирующиеся преимущественно на радиометрических или астрономических данных. В результате восшествие на престол Хуфу, правление которого оказало важнейшее влияние на развитие древнеегипетской экспедиционной инфраструктуры за пределами Нильской долины и дельты, в современной литературе относят к 2636–2606[142], 2613–2577[143], 2589[144], 2554[145], 2509[146] и даже 2480 ± 5 гг. до н. э.[147] Точными датами египтологи оперируют с 690 г. до н. э.[148]

Рис. 1. Сравнение современных хронологий (Древнее царство и Первый переходный период)

Тема настоящей книги требует сопоставления времени правления отдельных династий и царей с событиями и процессами в естественной истории Северо-Восточной Африки и археологией бесписьменных обществ, памятники которых датируются почти исключительно с помощью радиоуглеродного анализа. Соответственно, наиболее логичным будет придерживаться хронологии, которая в наибольшей степени соответствует современным радиометрическим данным. За последние десятилетия радиоуглеродная хронология Египта была серьезно уточнена. Стало, в частности, понятно, что она находится в гораздо лучшем согласии с «длинными» хронологиями. При сопоставлении разница для отдельных правлений Древнего царства в этом случае укладывается в несколько десятилетий, что особенно вдохновляет археологов[149]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Вади – современное арабское название сухих русел древних рек или периодических водных потоков, заполняемых время от времени после сильных дождей. Термин широко используется в египтологии, ближневосточной археологии и топонимике.

2

Jeffreys 2010: 102.

3

Kemp 2018: 12.

4

Наиболее распространенная классификация засушливых (аридных) земель подразумевает выделение гипераридных, аридных, семиаридных и сухих субгумидных регионов. Эта классификация базируется на оценке индекса влажности и рассчитывается за многолетний период как отношение годовой суммы осадков к потенциальной годовой испаряемости. Если с определением годовой суммы осадков все обычно просто, то для оценки потенциальной годовой испаряемости существует несколько методов, наиболее распространенные из которых были предложены Торнтвейтом (Thornthwaite 1948) и Пенманом (Penman 1948). Первый прост и почти всегда обеспечен метеорологическими данными, однако занижает испаряемость в гипераридных условиях. Второй точнее, но не всегда обеспечен данными. Регионы считаются гипераридными при индексе влажности менее 0,05 (при использовании метода Торнтвейта) и менее 0,03 (при использовании метода Пенмана), а аридные регионы демонстрируют индекс в пределах 0,05-0,20 или 0,03-0,20 соответственно (Золотокрылин 2002: 47; Williams 2014: 3–4; Naorem et al. 2023). Данные индексы, однако, дают лишь приблизительное представление о продуктивности и биоразнообразии конкретных ландшафтов, ведь в засушливых районах бóльшее значение имеют не столько средние показатели за год, сколько продолжительность, интенсивность и сезонность осадков, а также свойства рельефа и почв. В связи с этим к настоящему времени разработаны и другие варианты измерения засушливости. Один из них используется Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций и основан на оценке продолжительности вегетационного периода. Обычно рост растений начинается, когда количество выпавших осадков превышает половину потенциальной испаряемости, и прекращается, когда количество осадков падает ниже половины потенциальной испаряемости. В гипераридных условиях вегетативный период составляет менее одного дня, в аридных до 59 дней, в семиаридных 60-119 дней, а в сухих субгумидных – 120–179 дней (Bot, Nachtergaele, Young 2000: 19).

5

Williams 2014: 4.

6

Valbelle 1990; Redford 1992; Creasman, Wilkinson 2017.

7

Bard 2005; Bierbrier 2008.

8

Butzer 2001: 385–389.

9

Shaw, Nicholson 1995: 85–86; Bunson 2002: 100.

10

Seyfried 1981; Aufrère 1991; Eichler 1993; Лебедев 2015.

11

Förster, Reimer 2013.

12

Kees 1961: 116–134; Darnell 2007; Mills 2007.

13

Shaw, Nicholson 1995: 85–86; Bunson 2002: 100.

14

Kees 1961: 116.

15

Friedman 2002; Smith 2018; Anselin 2018; Bárta 2018; Darnell 2021.

16

Лебедев 2015.

17

В этой работе я буду разделять данные (зафиксированные, но не обработанные наблюдения), информацию (связанные и классифицированные данные) и свидетельства (проверенную и подтвержденную информацию).

18

Johnson 1966.

19

Odler 2023: 595.

20

Kootz 2006; Wenke 2009; Moreno García 2020.

21

Классен 2006: 72.

22

Scheidel 2013: 5.

23

Белков 1995.

24

Spencer 2014.

25

Anderson 2006: 6.

26

Kootz 2006.

27

Janssen 1978; Claessen, Shalnik 1978. Однако см. также: Andrássy 2008: 154–156.

28

Wenke 1997; Yoffee 1997: 260–262; Демидчик 2002; Trigger 2003: 104–106; Yoffee 2005: 47.

29

Наряду с государственными традициями Месопотамии, долины Инда, Китая, Мезоамерики и Перу (Service 1975).

30

Moreno García 2013a.

31

Например: Eyre 2009; Darnell 2013; Богданов 2014а.

32

Goody 1986: 87-126.

33

Wilkinson 1999: 37, 94.

34

Schloen 2001: 313–316.

35

Weber 1922: 650–678.

36

Weber 1922: 706–707; см. также: Лугвин, Кочетова 2005. Некоторые исследователи разделяют наиболее архаичные варианты патримониального устройства государства и более позднюю патримониальную бюрократию (Schloen 2001: 51–52).

37

Weber 1922: 695.

38

Moreno García 1997a: 104–109; Богданов 2014b.

39

Jones 2000.

40

Eyre 2011.

41

Eyre 2009.

42

Демидчик 2005: 121–124.

43

Eisenstadt 1971; Schloen 2001: 52.

44

Как выглядели домашние хозяйства в разные периоды египетской истории и каковы были критерии членства в хозяйстве – отдельный большой вопрос. Эпиграфические источники, гробничная архитектура и иконография Древнего царства свидетельствуют о важности нуклеарных семей, но они свидетельствуют о быте и социальных связях администраторов. Другие источники, включая археологические и хозяйственную документацию, свидетельствуют в пользу существования расширенных семей со множеством зависимых «домочадцев». Подробнее см.: Moreno García 2012.

45

Например: Janssen 1978: 224–225; Eyre 1987: 39–40; Lehner 2000. Критика: Stone, Kemp 2003. О контекстуальном этапе развития египетской археологии см. ниже (Параграфы 1.2 и 2.3).

46

Например: Eyre 1994: 111; Andrássy 2008: 155; Wenke 2009: 1-30.

47

Bardoňová 2019: 376–377.

48

Strudwick 1985; Bárta 2015: 7; Dulíková 2016.

49

О том, что это искусственный конструкт, говорит хотя бы то, что реальное разнообразие природных и культурных ландшафтов Египта никогда не сводилось к дихотомии Дельта-Долина.

50

Bussmann 2014; 2023: 287–316.

51

Демидчик 2005: 109–122; Moreno García 2020: 96-107.

52

Использование терминологии без ее предварительного обсуждения – распространенная проблема в нашей науке. Так, изучая группу людей под общим определением хентиу-ше (xn.tjw-S), И. В. Богданов называет ее «социальным институтом» (Богданов 2000: 5, 10), «профессиональным институтом» (Богданов 2000: 143) и «организмом» (Богданов 2000: 168), который делился, по его мнению, на две «фракции» или «корпорации» (Богданов 2000: 200, 202, 205), в свою очередь тоже являвшиеся «организмами» (Богданов 2000: 205, 258). При этом определений данным понятиям, к сожалению, не дается, и остается лишь догадываться, что конкретно имеется в виду. В другой работе он же выделает название института как отдельный элемент древнеегипетской титулатуры. Институтом он называет «сферу службы» и тут же поясняет, что «внутри титула экономический институт фигурировал либо как инстанция (например, как ведомства jz(wj), prwj и др.), либо как сфера службы (например, культовая – пирамида, храм и пр.)». Окончательно запутывает дело предложенное там же определение института как специфически организованной части социума в качестве персонала экономически самодостаточного учреждения (Богданов 2014: 5). Несмотря на то что работа носит теоретический характер, различия между сферой службы, инстанцией (ведомством) и учреждением, к сожалению, не поясняются. Там же И. В. Богданов указывает, что древнеегипетский термин jAwt может означать «институт, установление», а шире – «должность, профессию, функцию» (Богданов 2014: 14, прим. 7). Что конкретно в этом случае подразумевается под «институтом», если «должность» или «профессия» будут шире этого понятия, увы, опять остается нераскрытым. От этого интересная работа значительно теряет в ясности.

53

О традиции использования данного термина в египтологии см.: Grajetzki 2020: 22.

54

Baines 1976: 2. Характернейший пример – недавно изданная коллективная монография «История мировой египтологии» (Bednarski et al. 2020), в главах которой вопросы теории практически не поднимаются.

55

Подробнее об эпистемологических поисках в исторической науке см., например: Лубский 2005; Аликберов 2023.

56

Лубский 2005: 39–40.

57

Одна из наиболее известных – Breasted 1905.

58

Гуревич 1993: 292–293.

59

Подробнее см.: Bolshakov 2020.

60

Библиография публикаций по современным отечественным археологическим проектам в Египте: Лебедев и др. 2022: 308–316; Белова, Иванов 2022.

61

О работах в Египте В. С. Голенищева и Нубийской экспедиции АН СССР см: Лебедев и др. 2022: 317–318.

62

Quirke 2015: 4.

63

Meskell 2004.

64

Trigger 2009: 386–443; Клейн 2011: 229–308.

65

Lyman 2007.

66

Стоит помнить, что в Египте и Судане реализуются сотни археологических и эпиграфических проектов. Многие из них продолжают следовать парадигме типологического этапа. В этом случае они могут быть нацелены, например, на приоритетное изучение архитектуры, рельефов или физических останков людей. Есть и исследователи, продолжающие работать в парадигме этапа антикварианизма или в рамках методик, порожденных смешанными теоретическими установками.