Полная версия:

Политический человек. Социальные основания политики

Свидетели Иеговы, численность которых в США измеряется сотнями тысяч, представляют собой превосходный пример быстро растущей секты, которая, «как и в прошлом, продолжает привлекать непривилегированные слои»[158]. Основная мысль в учении свидетелей Иеговы состоит в том, что Царствие Небесное вот-вот должно наступить: «Конец света и кончина этого мира близки. Армагеддон совсем рядом – это время, когда грешники будут низринуты и на земле воцарится теократия, или правление Господне»[159]. Причем их организация, как и у коммунистов, является «иерархической и в высокой степени авторитарной. В методах управления этой сектой или в формировании политики данного движения как единого целого просматривается лишь минимальное демократическое участие»[160].

Прямые связи между социальными корнями политического и религиозного экстремизма наблюдались во многих странах. В царской России молодой Троцкий распознал эту взаимозависимость и успешно вербовал первых пролетариев – членов Южнороссийского союза рабочих (революционной марксистской организации конца 1890-х годов[161]) из числа приверженцев религиозных сект[162]. Как показывают недавние исследования, в Голландии и Швеции коммунисты сильнее всего в тех районах, которые когда-то были центрами фундаменталистского религиозного стремления к духовному возрождению. В Финляндии коммунизм и возрожденческое христианство зачастую оказываются сильными в одних и тех же областях этой страны. В бедных восточных частях Финляндии коммунисты очень внимательно следили за тем, чтобы не оскорблять религиозные чувства населения. Сообщается, что многие коммунистические собрания фактически начинаются там с пения религиозных гимнов[163].

Из этого никак не следует, что религиозные секты, поддерживаемые элементами из низшего класса, обязательно или обычно становятся центрами политического протеста. На самом деле такие секты фактически часто оттягивают на себя то недовольство и фрустрацию, которые иначе потекли бы в каналы политического экстремизма. Главная мысль здесь состоит в том, что ригидный фундаментализм и догматизм привязаны к тем же самым основополагающим характеристикам, установкам и предрасположенностям, которые находят для себя другую отдушину в приверженности экстремистским политическим взглядам и движениям.

В своем превосходном исследовании источников шведского коммунизма Свен Риденфельт (Sven Rydenfelt) проанализировал различия между двумя социально и экономически сопоставимыми северными округами Швеции, Вестерботтеном и Норботтеном (Västerbotten, Norrbotten), в попытке объяснить относительно малое голосование за коммунистов в первом из них (2 %) и намного большее – во втором (21 %). Либеральная партия, которая в Швеции оказывает религиозному экстремизму намного больше поддержки, нежели любая другая из действующих там партий, была сильна в Вестерботтене (30 %) и слаба в Норботтене (9 %). Так как суммарное голосование за экстремистов было в обоих округах почти идентичным: 30 и 32 %, то Риденфельт пришел к заключению, что общая предрасположенность к радикализму существовала в обоих этих округах, где проживали некоторые из самых бедных, лишенных всяких корней и наиболее социально изолированных групп в Швеции, но что выражение этой коллизии в указанных административных единицах отличалось, принимая в одном округе религиозную форму, а в другом – коммунистическую: «Коммунисты и религиозные радикалы – в последнем случае это секты, принадлежащие к кругу пятидесятников, – как представляется, конкурируют за лояльность одних и тех же групп населения»[164].

Социальная ситуация низших классов

Целый ряд разнообразных элементов вносят свой вклад в авторитарные предрасположенности у лиц, принадлежащих к низшему классу. Низкий уровень образования, слабое участие в политических или добровольных организациях любого типа, малый объем чтения, профессия, которая способствует изоляции, экономическая незащищенность и авторитарные семейные модели – вот некоторые из самых важных таких элементов. Они взаимосвязаны, но ни в коем случае не идентичны.

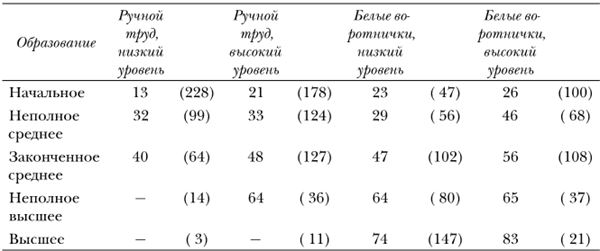

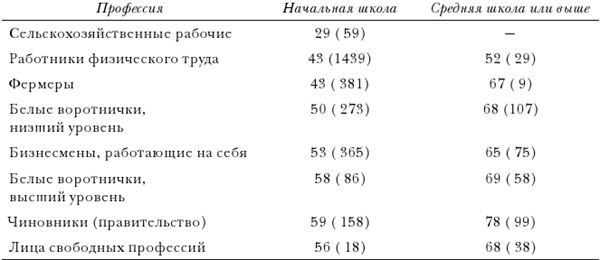

Существуют убедительные и непротиворечивые свидетельства того, что степень формального образования, сама по себе сильно коррелирующая с социальным и экономическим статусом, вдобавок еще и чрезвычайно коррелирует с недемократическими установками. Это отчетливо демонстрируют данные, извлеченные из исследования американского социолога Сэмюэля Стоуффера об установках по отношению к гражданским свободам в Америке, а также из опроса Научно-исследовательского института ЮНЕСКО о мнениях немцев по поводу многопартийной системы (табл. III и IV).

Эти таблицы показывают, что, хотя более высокий профессиональный статус в рамках каждого образовательного уровня, похоже, способствует большей терпимости, увеличение толерантности, связанное с более высоким образовательным уровнем, значительнее, нежели то, что связано с более высоким профессиональным уровнем, если другие факторы остаются постоянными[165]. Недостаточное образование и низкое должностное или профессиональное положение, конечно же, тесно связаны между собой, и оба эти фактора образуют часть комплекса, приводящего к низкому статусу, который, в свою очередь, связан с недостатком или даже полным отсутствием толерантности[166].

Группы лиц с низким статусом, кроме всего, менее склонны участвовать в формальных организациях, они регулярно читают меньше журналов и книг, обладают меньшим объемом информации о всевозможных публичных делах, реже голосуют и вообще

Таблица III

Зависимость между профессией, образованием и политической толерантностью в США, 1955 г.#

Процентная доля в двух категориях «наиболее толерантных», %

Профессия

# Рассчитано на основании перфокарт, любезно предоставленных Сэмюэлем Стоуффером из материалов его исследования, Samuel A. Stouffer, Communism, Conformity and Civil Liberties (New York: Doubleday & Co., Inc., 1955).

проявляют меньше интереса к политической жизни[167]. Доступные нам свидетельства со всей очевидностью говорят о том, что каждый из этих атрибутов связан с установками по отношению к демократии. Анализ германских данных, проведенный ЮНЕСКО в 1953 г., выявил, что на каждом профессиональном уровне лица, принадлежащие к добровольным ассоциациям, с большей вероятностью отдавали предпочтение многопартийной системе, чем однопартийной[168]. Результаты, полученные в Америке, также указывают, что сторонники авторитаризма «присоединяются или примыкают к намного меньшему количеству групп в своих сообществах» по сравнению с теми, кому авторитаризм чужд[169]. Кроме того, было обнаружено, что лица, которые плохо информированы по общественной проблематике, с большей вероятностью будут одновременно и более либеральными в экономических вопросах, и менее либеральными в неэкономических[170]. Как лица, не участвующие в голосованиях, так и те, кто меньше интересуется политическими делами, проявляют намного больше крайней нетерпимости и ксенофобских настроений, чем люди, которые голосуют и питают интерес к политической проблематике[171].

Таблица IV

Зависимость между профессией, образованием и поддержкой демократической партийной системы в Германии, 1953 г.#

Доля лиц, отдающих предпочтение существованию нескольких партий, %

Образовательный уровень

# Тот же источник, что и для табл. I на с. 122.

Согласно исследованию двух американских социальных психологов, Герберта Хаймена и Пола Шитсли, в состав «закоренелого ядра» тех, кого можно назвать «хроническими невеждами», входит непропорционально большая доля малограмотных людей из числа низших социально-экономических групп. Указанные лица не только абсолютно не информированы, но и «до них гораздо труднее достучаться, причем независимо от того, каков уровень или природа сообщаемой им информации». В этом еще одна причина сложного характера зависимости между образованием, либерализмом и социальным статусом. Неэкономический либерализм – это не просто следствие полученного образования и усвоенной информации; он также является – по крайней мере частично – базовой установкой, появлению которой активно препятствует социальная ситуация людей более низкого статуса[172]. Как указала американский психиатр Женевьева Напфер в своей многое раскрывающей статье «Портрет неудачника», «относительная экономическая бедность – это психологическая бедность: привычка к покорности, минимальный доступ к источникам информации, сильная ограниченность вербального общения, – которые… как представляется, порождают у индивида отсутствие уверенности в себе, а это еще более увеличивает нежелание лица с низким статусом участвовать во многих стадиях нашей культуры, которая в преобладающей степени представляет собой культуру среднего класса…»[173].

Названные характеристики отражают также, в какой мере низшие слои изолированы от действий, разногласий и организаций демократического общества, т. е. отражают изоляцию, препятствующую этим слоям в приобретении сколько-нибудь полного представления о хитроумности и сложности политической структуры общества, которая как раз и делает нормы толерантности чем-то понятным и необходимым.

В этой связи поучительно еще раз проанализировать в качестве экстремальных случаев те профессии, которые сильнее всего изолированы – в каждом смысле этого слова – от контактов с внешним миром, лежащим за пределами их собственной группы. В большинстве стран работники физического труда, занятые в тех «изолированных профессиях», которые требуют от них проживать в городах или зонах, где имеется практически всего одна отрасль промышленности, – шахтеры, работники, так или иначе связанные с морским транспортом, рабочие лесного хозяйства, рыбаки или стригальщики овец, – демонстрируют высокие уровни поддержки коммунистических взглядов[174].

Аналогично, как показывают все опросы общественного мнения, сельскому населению, т. е. и самостоятельным фермерам, и сельскохозяйственным рабочим, тенденция выступать против гражданских свобод и многопартийных систем присуща в большей мере, чем любой другой профессиональной группе. Обзорные исследования по результатам выборов указывают, что владельцы ферм принадлежат к числу самых верных и энергичных сторонников фашистских партий, в то время как во многих странах, в частности в Италии, Франции и Индии, сельскохозяйственные рабочие, бедные фермеры и испольщики либо издольщики поддерживали коммунистов даже сильнее, чем остальные работники физического труда[175].

Те же самые социальные условия ассоциируются и с авторитаризмом среднего класса. В числе профессиональных групп, которые проявили наибольшую склонность к поддержке фашистской и других экстремистских идеологий среднего класса, были помимо фермеров и крестьян мелкие бизнесмены из небольших провинциальных общин – иными словами, все это группы, которые тоже изолированы от «космополитической» культуры, а по уровню образовательных достижений находятся намного ниже любой другой группы, отличной от работников физического труда[176].

Вторым и не менее важным фактором, предрасполагающим низшие классы к авторитаризму, является относительная нехватка у их представителей чувства экономической и психологической безопасности. Чем ниже кто-либо опускается по социально-экономической лестнице, тем большую экономическую неуверенность он там обнаруживает. Для работников умственного труда и служащих (белых воротничков), в том числе даже для тех из них, кому платят не больше, чем квалифицированным рабочим, занятым ручным трудом, вероятность того, что они будут страдать от напряженностей, создаваемых страхом потерять доход, заметно ниже. Исследования еще одной нестабильности, брачно-матримониальной, указывают, что она тоже связана с более низкими доходами и с ненадежностью того дохода, который у кого-либо существует в данный момент. Такая ненадежность, конечно же, обязательно повлияет на политические взгляды конкретного человека и на его установки[177]. Состояние высокой внутренней напряженности требует немедленной разрядки, и она часто находит свое выражение во вспышках враждебности против некоего козла отпущения, а также в поисках краткосрочного решения, которое многим видится в поддержке экстремистских группировок. Одно из исследований указывает, что безработные менее толерантны к меньшинствам, чем те, у кого есть работа, и что нетрудоустроенные «лишние» люди с большей вероятностью становятся коммунистами, если принадлежат к рабочим, или же фашистами, если принадлежат к среднему классу. Те отрасли промышленности, где велика доля коммунистов, характеризуются, помимо всего, высокой экономической нестабильностью.

Ненадежность существования низших классов, отсутствие у них ощущения безопасности и те напряженности, которые проистекают из общей экономической нестабильности, подкрепляются у представителей этих классов специфическими моделями семейной жизни. В повседневной жизни тех, кто принадлежит к низшим классам, будь то дети или взрослые, присутствует много фрустрации и прямой агрессии. В исчерпывающем обзоре выполненных за последние двадцать пять лет многочисленных исследований, которые посвящены моделям воспитания детей в США, сообщается, что их «наиболее впечатляющим и бесспорным результатом» является «более частое использование телесных наказаний теми из родителей, кто принадлежит к рабочему классу. Напротив, средний класс [в сложных ситуациях] прибегает к аргументированным объяснениям, к изолированию детей и… к таким методам поддержания дисциплины, которые «ориентированы на любовь». <…> Родители, принадлежащие к среднему классу, с большей вероятностью не обратят внимания на проступки своего ребенка или как бы «не заметят» их, а когда они действительно решают прибегнуть к наказанию, то, скорее всего, не станут высмеивать свое чадо или причинять ему физическую боль»[178]. Дальнейшая связь между такими жесткими методами воспитания детей и последующей взрослой враждебностью, сочетающейся с авторитаризмом, подтверждается результатами двух исследований в Бостоне и Детройте, в ходе которых обнаружено, что телесные наказания за агрессию, характерные для родителей из числа рабочих, имеют тенденцию скорее увеличивать, а не уменьшать агрессивное поведение детей[179].

Перспективы низшего класса

Принятие норм демократии требует высокого уровня интеллектуального развития, а также надежной защищенности эго. Чем менее искушен и стабилен индивид, тем с большей вероятностью он должен отдавать предпочтение упрощенному представлению о политике и политической жизни, проявлять неспособность к пониманию логических обоснований, которые лежат в основе мягкой терпимости по отношению к тем, с кем он не соглашается, и испытывать трудности с быстрым постижением градуалистской картины политических изменений или с терпимостью к ней.

Авторы нескольких исследований, сосредоточивавшиеся на различных аспектах жизни и культуры рабочего класса, подчеркивали многочисленные компоненты бесхитростной точки зрения, свойственной его представителям. Повышенная внушаемость, отсутствие ощущения прошлого и будущего (крайняя недостаточность длительной временнóй перспективы), неспособность к усвоению сложных точек зрения, значительные трудности в абстрагировании от реального опыта и отсутствие воображения (неспособность к внутренней «переработке» опыта) – каждое из этих качеств выделялось многочисленными исследователями совершенно разных проблем в качестве характерной особенности лиц с низким статусом. При этом все перечисленные качества образуют собой часть сложного психологического фундамента авторитаризма.

Психолог Хадли Кантрил считал главным психологическим объяснением участия в экстремистских движениях такое качество, как внушаемость[180]. Оба известных условия для внушаемости, а именно отсутствие адекватной точки отсчета или общей системы ориентиров и ее фиксированность, ригидность, типичны для лиц с низким статусом. Плохо развитая система ориентиров отражает ограниченное образование и недостаточное число богатых ассоциаций общего уровня, которые образуют основу для оценивания текущего опыта. Фиксированная или ригидная система взглядов (в некотором смысле оборотная сторона той же самой медали) отражает тенденцию возводить любые каким-то образом изученные и усвоенные общие принципы в некие абсолюты, которые даже конкретный собственный опыт далеко не всегда в состоянии уточнить и подкорректировать.

Вдохновляющая и побуждающая к действиям книга британского журналиста Ричарда Хоггарта «Способы использования грамотности» (Richard Hoggart, The Uses of Literacy) приходит к тем же самым выводам другим путем. Люди с низким статусом, не обладающие богатыми и гибкими взглядами, скорее всего лишены также развитого ощущения прошлого и будущего. «Образование таких людей вряд ли снабдило их какой-либо исторической панорамой или какой-нибудь идеей о никогда не прерывающейся традиции. <…> Очень многие люди не обладают сколько-нибудь внятным представлением об исторической либо идеологической модели или процессе, хотя они и могут владеть значительным объемом информации – но никак и ни с чем не связанной. <…> При наличии не более чем простейшего интеллектуального или культурного багажа, при минимальной подготовленности к анализу и проверке противоположных взглядов с привлечением интеллекта, здравого смысла и существующих суждений любые окончательные заключения обычно делаются согласно подсказкам тех циркулирующих в данной группе кратких изречений, поговорок или присловий, которые первыми приходят в голову. <…> Точно так же у подобных людей зачастую мало реального ощущения будущего. <…> Думается, такой разум особенно доступен искушению жить в постоянном и неизменном настоящем»[181].

Эта озабоченность настоящим приводит к концентрации на повседневных действиях – без сколько-нибудь развитой внутренней рефлексии, без того, чтобы в своем воображении планировать будущее или же погружаться в абстрактные размышления, никак не связанные со своими каждодневными действиями. Одно из немногих исследований о детях из низшего класса, где использовались проективные методы, установило, что «эти подростки и молодые люди вносят в свое поведение лишь корректуры, ориентированные на внешний мир, а не такие, которые бы основывались на углубленном знакомстве с их собственными импульсами и на обработке этих импульсов с помощью фантазии и интроспекции. <…> У них отсутствует богатая внутренняя жизнь, фактически их образная активность в сфере воображения скудна, бедна содержанием и ограниченна. <…> Когда эти юноши и девушки сталкиваются с новой ситуацией, у них есть тенденция реагировать быстро, и они не изменяют свои первоначальные впечатления от наблюдаемой ситуации, которая видится им как нечто грубое и цельное – с минимумом интеллектуального дискриминирования ее компонентов»[182].

Жизнь рабочего класса, рассматриваемая как единое целое, делает упор на предметное и сиюминутное. Как выразился на сей счет Ричард Хоггарт, «если мы хотим уловить нечто сущностное из жизни рабочего класса… то должны сказать, что это – жизнь “плотная и конкретная”, в общем, такая жизнь, где главный акцент делается на вещи очень близкие, почти интимные, на нечто чувственно ощутимое, детализированное и личное. Причем не вызывает сомнения, что все это верно для любых групп рабочего класса в любом месте нашей планеты»[183]. Хоггарт рассматривает конкретность восприятий у представителей рабочего класса как основное различие между ними и людьми из среднего класса, которые легче справляются с абстрактными и обобщенными вопросами. Как он отмечает, резкое различие между «нами» и «ними», проводимое представителями британского рабочего класса, является «частью более общей характеристики мировоззрения у большинства людей из рабочего класса. Чтобы достигнуть согласия с «их» миром, в итоге требуется рассматривать всевозможные типы политических и социальных вопросов, а это в конечном счете ведет за пределы политических взглядов и социальной философии к метафизике. Вопрос о том, какое положение мы предпочитаем занять перед лицом «их» (кем бы эти «они» ни были), сводится в конце концов к вопросу о том, какую позицию мы занимаем по отношению к чему угодно, что не является наглядно видимой и глубоко интимной частью нашей локальной вселенной. Расщепление мира на «нас» и на «них», проводимое рабочим классом, при таком подходе является симптомом трудностей, с которыми сталкиваются его представители, когда имеют дело с абстрактными или по-настоящему обобщенными объектами»[184]. Хоггарт не забывает подчеркнуть, что, вероятно, большинство людей, принадлежащих к любому социальному классу, не проявляют интереса к общим идеям, тем не менее «обучение работе с идеями или их анализу» намного более характерно для требований, предъявляемых к своим детям родителями из среднего класса, и такими лицами, которые заняты в соответствующих профессиях[185].

А в недавно проведенном британским социологом Бэзилом Бернстайном анализе того, как различия в способах восприятия и обдумывания, которые существуют у разных классов, приводят к вариациям в социальной мобильности, подчеркивается также, каким способом различные семейные модели воздействуют на авторитаризм. Родитель, принадлежащий к среднему классу, делает акцент на «осознании важности прямой связи между средствами и долгосрочными целями, трактуемыми когнитивно и аффективно… [и у него есть] способность принять на вооружение подходящие меры, чтобы реализовать достижение отдаленных целей с помощью предметно направленного предвидения результатов целой цепочки действий. <…> Ребенок, принадлежащий к среднему классу и к связанным с ним уровням общества, растет и воспитывается в окружении, которое тонко и интенсивно удерживается под контролем; при этом и внутри, и вне семейной группы явным образом регулируются и место, и время, и социальные взаимоотношения»[186]. В семье, принадлежащей к рабочему классу, ситуация совершенно иная: «Структура семьи, принадлежащей к рабочему классу, организована применительно к воспитанию и развитию ребенка менее формально, чем в случае среднего класса. Хотя власть внутри такой семьи носит явно выраженный характер, ценности, которые она выражает, не дают ей дорасти до той вселенной ребенка из среднего класса, которая тщательно упорядочена в пространственном и временнóм смыслах. Опыт реального осуществления этой власти не будет соотноситься со стабильной системой вознаграждений и наказаний – напротив, зачастую эта система может казаться произвольной. В рабочих семьях наблюдается тенденция заменять вполне четкий и явственный характер долгосрочных целей такими более общими понятиями и представлениями о будущем, где удачный случай, подвернувшийся шанс, хороший друг или родственник играют большую роль, нежели систематическая и кропотливая выработка многообразных связей. Тем самым сиюминутные или близкие к сиюминутным действия обладают большей ценностью, чем соотнесение текущей деятельности с достижением какой-либо отдаленной цели. Система ожиданий и предвкушений или временной интервал предвидения сокращаются, и это создает совсем другие наборы предпочтений, целей и неудовлетворенностей. Окружающая среда ограничивает во времени восприятие развивающегося ребенка. Сегодняшние вознаграждения или сегодняшние депривации становятся абсолютными вознаграждениями или абсолютными депривациями, потому что не существует никакого развернутого временнóго континуума, применительно к которому может быть ранжирована сегодняшняя деятельность. По сравнению со средними классами представители рабочего класса сочтут отсрочку текущего удовольствия ради будущего вознаграждения трудным делом. Как следствие этого, в среде рабочего класса будет иметь место более волатильное моделирование аффективного и экспрессивного поведения»[187].

Подобный акцент на те вещи, которые поддаются немедленному восприятию, а также заинтересованность только в личном и конкретном – это неотъемлемая часть краткосрочной временнóй перспективы и неспособности воспринимать сложные возможности и последствия разнообразных действий, что часто приводит в итоге к общей готовности поддерживать экстремистские политические и религиозные движения, а также, как правило, ведет к более низкому уровню либерализма в неэкономических вопросах[188].

Даже внутри экстремистских движений эти различия в способах восприятия и точках зрения тех, кто принадлежит к рабочему классу, по сравнению с лицами из среднего класса воздействуют на то, что с ними происходит, на готовность присоединяться к «благому делу» и на причины для дезертирства. Исследование американского политолога Габриэля Алмонда, опросившего 221 бывшего коммуниста в четырех странах, дает любопытные данные по этому вопросу. Он проводит различие между «экзотерическими» (общедоступными, понятными непосвященным и предназначенными для массового потребления) и «эзотерическими» (тайными, сложными, понятными лишь для приобщенных и предназначенными для правящих кругов) доктринами этой партии. В противоположность ее членам из среднего класса «лишь относительно немногие респонденты из рабочего класса были перед вступлением в партию подробно ознакомлены с ее тайной эзотерической доктриной, и… им была свойственна тенденция оставаться неиндоктринированными в течение всего времени своего пребывания в партии»[189]. У новобранцев из среднего класса «наблюдалась тенденция приходить в партию с более сложной картиной ценностей и с такими ожиданиями, которые с большей вероятностью затрудняли их ассимиляцию в состав партии. <…> С другой стороны, члена партии из рабочего класса в относительно меньшей степени волновал доктринальный аппарат, он был менее подвержен сообщениям разных средств коммуникации, а его воображение и возможности логического мышления оставались относительно неразвитыми»[190].