Полная версия:

Политический человек. Социальные основания политики

Один из аспектов присущего низшим классам недостатка интеллектуального развития и образования – это их антиинтеллектуализм (явление, которое Энгельс очень давно отметил как проблему, перед которой стоят любые движения рабочего класса). В то время как сложная эзотерическая идеология коммунизма была, возможно, одной из основных особенностей, привлекающих к нему выходцев из среднего класса, тот фундаментальный антиинтеллектуализм, который он разделяет с другими экстремистскими движениями, служил источником напряженности для «подлинной» интеллигенции внутри него. Таким образом, имелись рядовые коммунисты из рабочего класса, которых меньше всего волновали идеологические завихрения коммунизма и которые были с наименьшей вероятностью склонны пойти на попятную и дезертировать[191]. Их преданность коммунистической партии, однажды сформировавшись, остается неизменной; обычно ее не в силах поколебать внезапное понимание того, что эта партия, в конце концов, не соответствует либеральным и гуманистическим ценностям.

Это помогает объяснить, почему во главе социалистических партий находилась большая доля интеллектуалов, причем несмотря на то, что первоначальный идеологический акцент делался в этих партиях на поддержание ориентации на рабочий класс, в то время как коммунисты изгоняли своих лидеров интеллектуального склада, и сейчас в руководстве этой партии преобладают те, кто когда-то был занят в рабочих профессиях[192]. Алмонд в своем исследовании приходит к следующему заключению: «…хотя коммунистическая партия открыта для всех, кто в нее приходит, у тех членов этой партии, которые принадлежат к рабочему классу, лучшие перспективы на успех в партийной карьере, чем у новобранцев из среднего класса. Это, вероятно, происходит как благодаря партийной политике, которая всегда провозглашала бóльшую уверенность в надежности новичков из рабочего класса, так и из-за трудностей ассимиляции в эту партию, которые, как правило, испытывают ее члены, принадлежащие к среднему классу»[193].

Как становятся авторитарными

Подводя итог сказанному выше, выходец из низшего класса начиная с раннего детства, скорее всего, подвергался наказаниям, ему не хватало любви, и он рос в общей атмосфере напряженности и агрессии, а такого рода вещам присуща тенденция порождать глубоко укорененную враждебность ко всему на свете, которая потом выражается в этнических предубеждениях, политическом авторитаризме и в хилиастической, сильно переоцениваемой религии. Образовательные достижения такого человека ниже, чем у людей с более высоким социально-экономическим статусом, а связи, существовавшие у него в детстве с другими уроженцами примерно такой же среды, не только не могли стимулировать его интеллектуальные интересы, но и вдобавок ко всему создавали такую атмосферу, которая не давала возможности имевшемуся у него образовательному опыту увеличить его общую социальную рафинированность и его понимание различных идей и группировок. Относительно рано покинув школу, он и на работе оказался окруженным другими людьми примерно с таким же ограниченным культурным, образовательным и семейным багажом, как у него самого. И на ту ограниченную среду, которая его окружала, посягало очень мало внешних влияний. С раннего детства он скорее искал для себя немедленное вознаграждение, а не старался участвовать в действиях, которые могли бы когда-то принести ему долгосрочные преимущества. Логика, присущая как его служебным обязанностям по работе во взрослые годы, так и его семейной ситуации, лишь укрепляла эту ограниченную временную перспективу. Как выразился на сей счет социолог С. К. Норт, изоляция от гетерогенных окружений, характерная для лиц и групп с низким статусом, срабатывает таким образом, чтобы «ограничивать источники информации, задерживать развитие способности к эффективным суждениям и умозаключениям, а также ограничивать сферу внимания самыми тривиальными жизненными интересами»[194].

Все эти характерные особенности порождают у человека тенденцию рассматривать политические и личные отношения в черно-белых красках, а также желание в любой ситуации немедленно действовать, нетерпеливое отношение к любым «пустопорожним» разговорам и дискуссиям, отсутствие интереса к организациям, которые ориентированы на долговременную перспективу, и готовность следовать за лидерами, предлагающими демонологическую интерпретацию всего происходящего в виде разнообразных сил зла (как религиозных, так и политических), которые вступают в тайный сговор лично против него[195].

Интересно, что Ленин видел характер низших классов и задачи тех, кто должен вести их за собой, отчасти следующим образом. Он определял в качестве главной задачи коммунистических партий руководство широкими массами, которые являются «спящими, апатичными, косными, инертными и пассивными». Эти массы, говорил Ленин, должны быть построены «для последнего и решительного боя» (термин, напоминающий об Армагеддоне[196]), и сделать это может только партия, которая способна представить бескомпромиссную и единую картину мира и безотлагательную программу социальных изменений. В отличие от «эффективного» коммунистического руководства, Ленин указал на демократические партии и их вождей как на «колеблющиеся, шаткие, неустойчивые» элементы – характеристика, видимо, правомерная для любой политической группировки, у которой нет ни окончательной уверенности в своей программе, ни желания просто так взять и предоставить легитимность оппозиционным группировкам[197].

Однако политический результат этих предрасположенностей не определяется одним лишь разнообразием множества вовлеченных сюда факторов. Изоляция, полное наказаний детство, ощущение надвигающихся экономических и профессиональных опасностей и недостаточная утонченность мышления – все эти факторы способствуют уходу в себя или даже апатии, а также сильной мобилизации всяческой враждебности ко всем и ко всему. Те же самые факторы, которые лежат в основе возможной предрасположенности людей к поддержке экстремистских движений, при определенных условиях могут привести их к полному отходу от политической деятельности и к озабоченности совсем другими обстоятельствами. В «нормальные» периоды среди таких людей чаще всего наблюдается апатия, но кризис может активизировать их, особенно если он сопровождается сильными милленарными призывами и порывами[198].

Экстремизм как альтернатива: тестирование гипотезы

Утверждение, что отсутствие богатой и сложной системы взглядов является той жизненно важной переменной, которая связывает между собой низкий статус и предрасположенность к экстремизму, вовсе не обязательно означает, что низшие страты непременно будут авторитарными; оно лишь подразумевает, что при прочих равных условиях эти страты выберут наименее сложную альтернативу. Таким образом, в ситуациях, где экстремизм представляет собой более сложную форму политических взглядов, низкий статус должен ассоциироваться с противодействием экстремистским движениям и партиям.

Фактически именно так обстоит дело везде, где коммунистическая партия представляет собой маленькую партию, конкурирующую с крупной реформистской партией, как это происходит в Англии, США, Швеции, Норвегии и ряде других стран. Там, где упомянутая партия мала и слаба, она не в состоянии обещать немедленные изменения в положении самых обездоленных. Скорее такие маленькие экстремистские партии обычно предъявляют обществу довольно сложный интеллектуальный аргумент, что в длительной перспективе они, мол, обязательно добьются усиления благодаря тенденциям, неотъемлемо присущим нынешней социальной и экономической системе[199]. При этом оказывается, что для беднейшей части рабочих поддержка, скажем, шведских социал-демократов, британской Лейбористской партии или американского Нового курса – это более простой и легче понимаемый способ, который в ближайшей перспективе позволяет загладить свои обиды или улучшить собственные социальные условия надежнее, нежели поддержка электорально несущественной коммунистической партии.

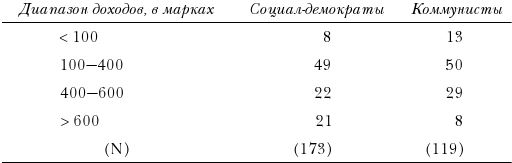

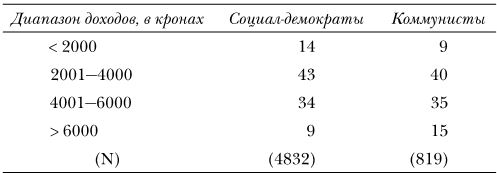

Доступные свидетельства из Дании, Норвегии, Швеции, Канады, Бразилии и Великобритании поддерживают данную точку зрения. Во всех этих странах, где коммунистическая партия невелика, а лейбористская или социалистическая партия намного крупнее, поддержка коммунистов оказывается ощутимо сильнее среди лучше оплачиваемых и более квалифицированных рабочих, чем среди менее квалифицированных и более бедных слоев[200]. В Италии, Франции и Финляндии, где коммунисты являются самой крупной партией на левом фланге политического спектра, положение таково, что чем ниже уровень дохода у рабочих, тем выше процент голосов, отдаваемых ими за коммунистов[201]. Проведенное в двух соседних скандинавских странах, Финляндии и Швеции, сравнение различий в относительном расположении на шкале доходов тех рабочих, которые голосуют за социал-демократов, и тех, кто на выборах поддержал коммунистов, ясно показывает эти альтернативные модели поведения (см. табл. V). В Финляндии, где коммунисты в настоящее время очень сильны, их поддержка в непропорционально большой степени исходит от более бедных рабочих, в то время как в Швеции, в которой коммунисты представляют собой мелкую партию, они пользуются значительно большим успехом у лучше оплачиваемых и более квалифицированных рабочих, чем у имеющих низкую квалификацию и плохо оплачиваемых[202].

Таблица V

Структура доходов применительно к поддержке рабочим классом Социал-демократической и Коммунистической партий в Финляндии и Швеции#, % Финляндия, 1956 г.

Швеция, 1946 г.

# Финские данные были получены из результатов специального опроса, реализованного для этого исследования Финским центром опросов общественного мнения в составе Института Гэллапа. Шведские статистические данные были повторно вычислены на основании данных, представленных в отчете Elis Hastad, et al., eds., «Gallup» och den Svenska Valjarkaren (Uppsala: Hugo Gebers Forlag, 1950), pp. 175–176. Оба эти исследования включают и сельских, и городских рабочих.

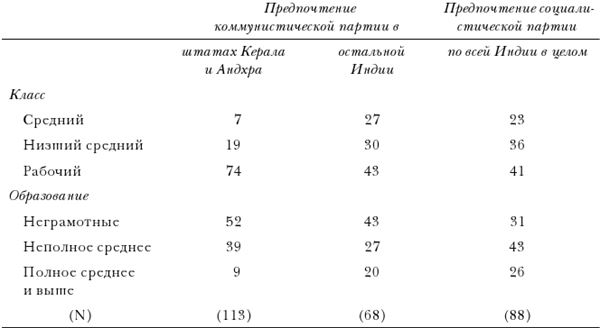

Это остается справедливым во всех странах, для которых существуют необходимые данные[203]. Одна из иных стран, Индия, предлагает еще лучшее свидетельство. В Индии коммунисты – крупная партия, формирующая правительство или представляющая собой ведущую оппозиционную силу (которая набирает не менее 25 % голосов) в двух штатах – Керала и Андхра-Прадеш. В остальных частях Индии они намного слабее, хотя и обладают заметной силой в некоторых других штатах. Если справедливо суждение, что коммунисты должны быть особенно привлекательны для низших и необразованных страт, среди которых их партия являет собой мощную силу, и менее притягательны для относительно более высокооплачиваемых и лучше образованных страт, среди которых она слаба, то в различных частях Индии характеристики тех, кто голосует за названную партию, должны сильно меняться, – и фактически дело обстоит в точности таким образом, что и показывает представленная ниже таблица VI[204].

Таблица VI

Коммунистические и социалистические предпочтения в Индии, по классам и образованию#, %

# Приведенные показатели были вычислены на основании таблиц, представленных в материалах Индийского института общественного мнения, Indian Institute of Public Opinion, Monthly Public Opinion Surveys, Vol. 2, Nos. 4, 5, 6, 7 (Combined Issue), New Delhi, January-April, 1957, pp. 9—14. Это был предвыборный опрос, а не отчет о фактических результатах голосования. Суммарная выборка составляла 2868 человек. Показатели по Социалистической партии и Социалистической партии Прайя были здесь объединены, так как обе они придерживаются, по существу, одной и той же умеренной программы. Поддержка, оказанная им в штатах Андхра-Прадеш и Керала, была слишком мала, чтобы представлять каждую из партий по отдельности.

Там, где индийская коммунистическая партия невелика и не сильна, ее поддержка, как и поддержка двух маленьких и умеренных социалистических партий, исходит от относительно зажиточных и лучших образованных слоев. Картина резко меняется в штатах Керала и Андхра-Прадеш, где коммунисты сильны. Там средний класс обеспечивает коммунистам только 7 % поддержки, тогда как рабочий класс предоставляет 74 % голосов[205]. Образовательные различия среди сторонников этой партии демонстрируют похожую картину.

Исторические модели и демократические действия

Несмотря на глубоко антидемократические тенденции, присущие группам, которые принадлежат к низшему классу, в более индустриализированных демократических странах политические организации и движения рабочего класса поддерживают как экономический, так и политический либерализм[206]. В XIX и начале ХХ столетия различные организации, профсоюзы (тред-юнионы) и политические партии рабочих играли важную роль в продвижении политической демократии. Однако эти битвы за политическую свободу, которые велись рабочими, равно как и происходившие перед ними похожие битвы представителей среднего класса, имели место в контексте борьбы за экономические права[207]. Свобода создания организаций и свобода слова были наряду с всеобщим избирательным правом не более чем необходимым оружием в сражении за более высокий уровень жизни, за социальное обеспечение, более короткий рабочий день и т. п. Высшие сословия сопротивлялись расширению политической свободы, видя в этом часть защиты своих экономических и социальных привилегий.

В истории лишь немногие группировки когда-либо добровольно поддерживали гражданские права и свободы, а также личную свободу для тех, кто выступал защитником мер, которые они сами считали презренными или опасными. Религиозная свобода появилась в западном мире только потому, что каждая из борющихся между собой мощных сил сочла себя неспособной разрушить и истребить противостоящие силы, не разрушив всего общества, а также по той причине, что в ходе самой борьбы многие люди утратили веру и, стало быть, интерес к религии, а следовательно, и желание подавлять религиозное инакомыслие. Точно так же всеобщее избирательное право вкупе со свободой организаций и свободой для оппозиции развивались во многих странах либо как уступки сложившейся силе низших классов, либо как средства, позволявшие держать их под контролем, – именно такова была тактика, которую защищали и использовали столь искушенные консерваторы, как Дизраэли и Бисмарк.

Однако, хотя демократические нормы рождались в результате конфликта интересов, они, однажды появившись, становились частью институциональной системы. Таким путем западное рабочее и социалистическое движение включило эти ценности в свою общую идеологию. Но тот факт, что идеология какого-либо движения является демократической, не означает, что его сторонники реально понимают вытекающие отсюда последствия. Все имеющиеся свидетельства, похоже, указывают на то, что понимание упомянутых норм и приверженность им выше всего среди лидеров и гораздо ниже среди идущих за ними последователей. Мнения рядовых членов движения по общим вопросам или их предрасположенности относительно маловажны для предсказания их поведения до тех пор, пока организация, по отношению к которой они лояльны, продолжает действовать демократическими методами. Несмотря на более высокие авторитарные склонности рабочих, те организации рабочего класса, которые носят антикоммунистический характер, все-таки продолжают функционировать в качестве заметно лучших защитников и распространителей демократических ценностей, чем партии, базирующиеся на среднем классе. В Германии, США, Великобритании и Японии лица, поддерживающие демократические левые партии, реально поддержат гражданские свободы и демократические ценности с большей вероятностью, чем те лица внутри каждой профессиональной страты, которые высказываются в пользу консервативных партий. Организованная социал-демократия не только защищает гражданские свободы, но и влияет в этом же направлении на своих сторонников[208].

Консерватизм в условиях политической демократии особенно уязвим, поскольку, как сказал когда-то Авраам Линкольн, бедных людей всегда больше, чем зажиточных, и обещаниям перераспределить богатство трудно давать отпор. Как следствие этого, консерваторы традиционно боялись всепроникающей и бескомпромиссной политической демократии, а потому в большинстве стран прилагали усилия, чтобы ослабить ее, – ограничивая право участвовать в выборах или манипулируя правящей структурой через посредство верхних палат в парламентах или избыточного представления в них сельских районов и маленьких городков (традиционных цитаделей консерватизма) с целью воспрепятствовать общенародному большинству в осуществлении контроля над правительством и структурами власти. Идеология консерватизма часто базировалась на элитарных ценностях, которые отвергают идею, будто глас электората – это глас мудрости. Другие ценности, нередко защищаемые консерваторами, например милитаризм или национализм, вероятно, тоже выглядят привлекательными для людей с авторитарными наклонностями[209].

Было бы ошибкой сделать из представленных здесь данных тот вывод, что авторитарные наклонности низших классов обязательно несут в себе угрозу демократической общественной системе; в равной мере не следует приходить к подобным выводам и по поводу антидемократических аспектов консерватизма. Ответ на вопрос, действительно ли тот или иной класс поддерживает или не поддерживает ограничения на свободу, зависит от обширной совокупности разнообразных факторов, из которых те, что здесь обсуждались, составляют лишь какую-то часть.

Нестабильность демократического процесса в общем и сила коммунистов в частности тесно связаны, как мы видели, с уровнями экономического развития в каждой из стран, включая существующие там общенациональные уровни образовательных достижений. В относительно бедных странах Европы и других континентов коммунисты представляют собой массовые движения, но они слабы там, где уровни экономического развития и образовательных достижений высоки. Низшие классы менее развитых стран являются более бедными, менее уверенными в безопасности своего положения, менее образованными и относительно менее привилегированными в терминах владения статусными символами, чем низшие страты более зажиточных стран. В более развитых и стабильных демократиях Западной Европы, Северной Америки и Австралазии низшие классы в равной мере и «принадлежат к хорошему обществу», и находятся «вне его» – иными словами, их изоляция от остальной части культуры намного меньше, чем социальная изоляция беднейших групп в других странах, где неимущие напрочь отрезаны от общества своими ужасающе низкими доходами и очень низким образовательным уровнем, уже не говоря о широко распространенной неграмотности.

Это инкорпорирование рабочих в политическое пространство, достигнутое индустриализированным западным миром, в очень значительной степени ограничило авторитарные тенденции в среде рабочего класса, хотя, например, в США пресловутый сенатор Маккарти продемонстрировал, что безответственный демагог, который объединяет националистические призывы с антиэлитарными, все еще может, как и в давние времена, получать значительную поддержку со стороны менее образованных масс[210].

В то время как многочисленные свидетельства из разных мест земного шара о последствиях повышения общенационального уровня жизни и образования позволяют нам с надеждой смотреть на политические взгляды и поведение рабочего класса в тех странах, где экстремизм слаб, эти же явления наводят на пессимистические размышления и выводы по поводу судьбы менее развитых в экономическом отношении и нестабильных демократий. Там, где какая-нибудь экстремистская партия уже завоевала себе поддержку низших классов, обеспечиваемую зачастую тем, что она делает упор на равенство и экономическую безопасность за счет свободы, представляется проблематичным лишить ее этой поддержки с помощью демократических методов. Коммунисты, в частности, умело сочетают два типа хилиастических картин мира. В силах ли демократические партии рабочего класса убедительно продемонстрировать свою способность защищать экономические и классовые интересы, да и можно ли вообще построить такие партии в менее стабильных демократиях – это большой и спорный вопрос. Но угроза демократии исходит отнюдь не исключительно от низших страт. И в следующей главе мы от авторитаризма рабочего класса обратимся к многообразным вариациям фашизма, который обычно отождествляется со средним классом.

Глава 5

«Фашизм» – левый, правый и центристский

Возвращение де Голля к власти во Франции в 1958 г. после военного coup d’état (государственного переворота) сопровождалось зловещими предсказаниями о возрождении фашизма как крупного идеологического движения и вновь подняло проблему различных видов экстремистских движений. До 1945 г. значительная часть дискуссий между марксистскими и немарксистскими учеными была посвящена анализу фашизма во власти и сосредоточена на том, занимались ли нацисты либо другие фашистские партии фактическим укреплением экономических институтов капитализма или же они создавали новый посткапиталистический общественный строй, подобный советскому бюрократическому тоталитаризму.

Хотя для понимания функциональной значимости тех или иных политических партий неимоверно важен анализ их фактического поведения в период нахождении у власти, необходимо также внимательно анализировать социальную базу и идеологию любого движения, если мы хотим по-настоящему понять его. Исследование социальных баз самых разных массовых движений современности говорит о том, что у каждой крупной социальной страты имеются инструменты политического выражения как демократической, так и экстремистской ориентации. Экстремистские движения левой, правой и центристской направленности (коммунизм и перонизм, традиционный авторитаризм и фашизм) базируются в первую очередь на рабочем, высшем и среднем классах соответственно. В тот или иной момент ко всем этим вариантам экстремизма применялся термин «фашизм», но при экспертном аналитическом изучении социальной базы и идеологии каждого из вышеперечисленных движений обнаруживается, что по своему характеру они различаются.

Политический и социологический анализ современного общества в терминах левого фланга, центра и правого фланга возвращает нас к временам Первой французской республики, когда делегаты рассаживались на своих местах согласно их политической окраске таким образом, что образовывали непрерывный полукруг – от самых радикальных и эгалитарно настроенных лиц в левых секторах этого полукольца до наиболее умеренных и аристократических в правых его секторах. Отождествление левых с защитой социальных реформ и эгалитаризма, а правых – с аристократией и консерватизмом углублялось по мере того, как политическая жизнь стала определяться и интерпретироваться в терминах столкновения между классами. Участвуя в политической жизни XIX столетия, консерваторы и марксисты вполне единодушно исходили из предположения, что в современном обществе самым основополагающим фактором является социально-экономический раскол. С тех пор как демократия стала институциализированной, а опасения консерваторов по поводу всеобщего избирательного права, которое якобы неизбежно будет означать конец частной собственности, уменьшились, многие стали выдвигать аргументы в пользу того, что анализ политической жизни в терминах левых, правых и классового конфликта чрезмерно упрощает и искажает действительность. Однако традиция политического дискурса и текущая политическая реальность вынудили большинство ученых сохранять эти фундаментальные концепции, хотя другие разрезы общественной жизни, вроде религиозных различий или региональных конфликтов, порождают такое политическое поведение, которое не следует линиям классового разделения[211].

До 1917 г. об экстремистских политических движениях обычно думали как о феномене, присущем правым кругам. Те, кому хотелось бы вообще ликвидировать демократию, стремились восстановить монархию или правление аристократов. После 1917 г. политические деятели и ученые не сговариваясь начали указывать как на левый, так и на правый экстремизм, т. е. на коммунизм и фашизм. При таком взгляде экстремисты на обоих концах политического континуума превращаются в апологетов диктатуры, в то время как умеренные представители центра остаются защитниками демократии. В этой главе мы попытается показать, что данное мнение ошибочно, что экстремистские идеологии и группы могут быть классифицированы и проанализированы в тех же самых терминах, что и группы демократические, т. е. как правые, левые и центристы. Эти три позиции у экстремистов напоминают их демократические параллели и по составу социальных баз, и по содержанию лозунгов. Хотя сравнения всех трех названных позиций на демократическом и экстремистском континуумах представляют несомненный интерес, данная глава концентрируется на политических взглядах центра как самого пренебрегаемого типа политического экстремизма, а также на взглядах той формы «левого» экстремизма, которую иногда называют «фашизмом», – речь идет о перонизме в том виде, как он манифестирует себя в Аргентине и Бразилии.