Полная версия:

Политический человек. Социальные основания политики

В рамках демократических тенденций центристскую позицию обычно называют либерализмом. В Европе, где он представлен такими разными партиями, как французские радикалы, голландские и бельгийские либералы и прочие, либеральная позиция означает следующее: в экономике это приверженность идеологии laissez-faire (свободной конкуренции и невмешательства правительства в дела частных лиц, особенно в частный бизнес и торговлю), вера в жизнеспособность малого бизнеса, а также противодействие сильным профсоюзам; в политической жизни – требования о минимальном правительственном вмешательстве и регулировании; в социальной идеологии – поддержка равных возможностей для достижения успеха, противостояние аристократии и возражение против принудительного выравнивания доходов; наконец, в культуре – антиклерикализм и антитрадиционализм.

Если мы посмотрим в большинстве демократических стран на приверженцев этих трех основных позиций, то обнаружим вполне логичную зависимость между идеологией и социальной базой. Социалистические левые движения черпают силу в городских работниках физического труда и в более бедных из сельских страт; консервативные правые круги получают поддержку от довольно-таки зажиточных элементов – от владельцев крупных промышленных предприятий и ферм, от таких социальных слоев, как менеджеры и представители свободных профессий, а также от тех сегментов менее привилегированных групп, которые вовлечены в деятельность традиционалистских институтов, особенно церкви. Демократический центр пользуется поддержкой со стороны средних классов, преимущественно мелких бизнесменов, работников умственного труда (так называемых белых воротничков), а также антиклерикально настроенных дипломированных специалистов и профессионалов разного рода (адвокатов, учителей, врачей и т. п.).

Те или иные экстремистские группировки исповедуют идеологии, которые соответствуют идеологическим воззрениям их демократических двойников. Классические фашистские движения представляли экстремизм центристского толка. Причем, хотя фашистская идеология и антилиберальна в характерном для нее прославлении государства, она походила на либерализм своим противостоянием крупному капиталу, профсоюзам и социалистическому государству. Кроме того, она напоминала либерализм еще и отвращением к религии и иным формам традиционализма. При этом, как мы увидим позже, социальные характеристики нацистских избирателей в догитлеровской Германии и Австрии намного сильнее напоминали характеристики тех, кто голосовал за либералов, нежели граждан, отдававших предпочтение консерваторам.

Крупнейшей группировкой левых экстремистов являются коммунисты, идеологический посыл которых мы уже обсудили достаточно подробно и которые в этой главе не будут особенно интересовать нас. Коммунисты явным и открытым образом революционны, они противостоят господствующим стратам и видят свою базу в низших классах. Существует, однако, другая форма левого экстремизма, которую, как и правый экстремизм, часто классифицируют под вывеской фашизма. Эта форма, перонизм, в значительной степени обнаруживается в более бедных и слаборазвитых странах, она обращается к низшим слоям и выступает против средних классов и высших сословий. Перонизм отличается от коммунизма тем, что это националистическое движение и оно обычно являлось порождением националистически настроенных армейских офицеров, которые стремились построить более жизнеспособное общество, разрушая коррумпированные привилегированные страты, ибо те, по убеждениям бунтующих офицеров, удерживали народные массы в бедности, не давали экономике по-настоящему развиваться, занимались деморализацией армии и недоплачивали ей.

Консервативные или правоориентированные экстремистские движения возникали в различные периоды современной истории, образуя длинный ряд, от хортистов в Венгрии, христианско-социальной партии Дольфуса в Австрии, «Стального шлема»[212] и других националистов в догитлеровской Германии и Салазара в Португалии вплоть до голлистских движений перед 1958 г. и монархистов в современной Франции и Италии. Правые экстремисты консервативны и чужды революционности. Они стремятся изменить существующие политические институты для того, чтобы сохранить или восстановить давние культурные и экономические институты, в то время как экстремисты, действующие в центре и на левом фланге, стремятся использовать политические средства для культурной и социальной революции. Идеалом правого экстремиста является не тоталитарный правитель, а монарх или же традиционалист, который действует, словно коронованная особа. Многие из таких движений – в Испании, Австрии, Венгрии, Германии и Италии – были явным образом монархическими, а де Голль возвратил французскому институту президентства почти императорские права и привилегии. Неудивительно, что сторонники правоэкстремистских движений отличаются от тех, кто поддерживает центристов; у них наблюдается тенденция быть более зажиточными и – что заметно важнее для достижения массовой поддержки – более религиозными.

«Фашизм» и средний класс

Тезис, что фашизм является в основном движением среднего класса, в котором представлен протест против капитализма и социализма, против крупного капитала и больших профсоюзов, далек от оригинальности. Многие аналитики высказывали такое предположение уже в тот момент, когда фашизм и нацизм впервые появились на общественно-политической сцене. Почти четверть века назад экономист Дэвид Сапосс хорошо сформулировал эту мысль:

«Фашизм… [являет собой] экстремальное выражение взглядов среднего класса, или популизма. <…> Основная идеология среднего класса – это как раз популизм. <…> Идеалом популистов всегда был независимый маленький класс собственников, состоящий из торговцев, механиков и фермеров. Этот элемент… обозначаемый в настоящее время как средний класс, поддерживает и продвигает систему частной собственности, прибыли и конкуренции, построенную на совершенно других основаниях, нежели та, которая задумывалась капитализмом. <…> С самого своего зарождения популизм выступал против “большого бизнеса” или всего того, что теперь стало известно как капитализм.

С момента окончания войны похоронный звон по либерализму и индивидуализму звучал громогласно, хотя и справедливо. Но, поскольку происхождение либерализма и индивидуализма восходит к среднему классу, считалось само собой разумеющимся, что этот класс был также устранен из игры в качестве эффективной социальной силы. Но фактически популизм является теперь столь же внушительной и грозной силой, какой он был всегда. А агрессивная напористость среднего класса проявляется ныне более энергично, чем когда-либо»[213].

И хотя некоторые специалисты приписывали поддержку нацизма низшими слоями среднего класса специфическим экономическим трудностям Германии в 1930-е годы, американский политолог Гарольд Лассуэлл, писавший цитируемую далее работу в разгар Великой депрессии, утверждал, что экстремизм среднего класса проистекает из тенденций, неизбывно присущих индустриальному капиталистическому обществу, тенденций, которые продолжали бы воздействовать на средний класс даже в том случае, если бы его экономическое положение улучшалось.

«В той степени, в которой гитлеризм представляет собой реакцию отчаяния со стороны низших сегментов среднего класса, он является продолжением того движения, которое началось еще в последние годы XIX в. Если исходить из сугубо материальных соображений, то нет необходимости предполагать, что владельцы маленьких магазинчиков, учителя, проповедники, адвокаты, врачи, фермеры и ремесленники финансово чувствовали себя в конце того столетия хуже, чем в его середине. Если же, однако, брать за основу психологические соображения, то мелкую буржуазию и низшие слои среднего класса все сильнее затмевал рабочий народ и высшие слои буржуазии, чьи профсоюзы и картели, а также партии вышли на авансцену. Психологическое обеднение низших частей среднего класса ускорило эмоциональное ощущение ненадежности в личностных свойствах людей, которые их составляли, тем самым удобряя почву для различных движений массового протеста, через посредство которых средние классы могли бы взять реванш и отомстить за себя».

По мере того как относительное положение среднего класса ухудшалось, а его негодование против продолжающихся социальных и экономических шагов властей сохранялось и даже нарастало, «либеральная» идеология этой страты – поддержка индивидуальных прав в противовес всепроникающей власти – изменялась и из мировоззрения революционного класса становилась мировоззрением класса реакционного. Когда-то либеральные доктрины поддерживали буржуазию в ее борьбе против остатков феодального и монархического строя, а также против разнообразных ограничений, с требованиями которых выступали меркантилистски настроенные правители и церковь. Либеральная идеология противостояла трону и алтарю; она отдавала предпочтение недавно появившейся тогда идее ограниченного государства. Указанная идеология была революционной не только в политических терминах; она удовлетворяла некоторым из функциональных требований, обязательных для эффективной индустриализации. Как подчеркивал Макс Вебер, развитие капиталистической системы (которое в его анализе совпадает по времени с индустриализацией) делало необходимыми и отмену искусственных внутренних границ, и создание открытого международного рынка, и установление законности и порядка, и поддержание относительного международного мира.

Но те устремления и идеология, которые лежали в основе либерализма и популизма XVIII и XIX столетий, имеют совершенно другое значение и смысл в передовых индустриальных обществах ХХ в., а также выполняют в них совсем иные функции. Сопротивление крупным, разветвленным организациям и рост государственной власти бросают вызов некоторым фундаментальным характеристикам существующего ныне общества, поскольку для функционирования стабильной модернизированной общественной структуры необходимы крупная промышленность, равно как сильное и легитимное рабочее движение, а неизбежным сопутствующим обстоятельством всего этого представляется регулирование со стороны правительства и очень высокие налоги. Выступать одновременно и против бизнеса с его бюрократией, и против профсоюзов, и против мер государственного регулирования – такое поведение представляется и нереалистичным, и до некоторой степени иррациональным. Как выразился в этой связи Толкотт Парсонс, «новая негативная ориентация по отношению к определенным первичным аспектам вызревающего современного общественного строя и социального порядка сосредоточилась прежде всего в символе «капитализм». <…> По крайней мере в идеологии фашизма основным и даже принципиальным аспектом является реакция против «идеологии» рационалистического обоснования нынешнего общественного устройства»[214].

Поскольку никогда не прекращающийся конфликт между менеджментом и рабочими представляет собой интегральную часть крупномасштабного индустриального капитализма, то желание мелкого бизнесмена сохранить важное место для себя и своих социальных ценностей «реакционно» – не в марксистском смысле ретроградного замедления шестеренок и колес революции, а с точки зрения тенденций, неотъемлемо присущих современному индустриальному обществу. Иногда усилия слоя мелких бизнесменов сопротивляться происходящему процессу или направить его в противоположную сторону принимают форму демократических либеральных движений вроде британской либеральной партии, французских радикалов или американских республиканцев Тафта. Такие движения обычно терпят неудачу в своей попытке затормозить и тем более повернуть вспять тенденции, против которых выступают их члены и сторонники, и, как недавно отметил другой социолог, Мартин Троу, «те тенденции, которых боятся мелкие бизнесмены, – к концентрации и централизации – продолжают усугубляться без перерывов на депрессии, войны и периоды процветания, а также независимо от того, какая партия находится у власти; таким образом, в итоге эти люди всегда недовольны и всегда настроены против властей»[215]. Следовательно, нет ничего удивительного в том, что при определенных условиях мелкие бизнесмены поворачиваются в сторону таких экстремистских политических движений – будь то фашизм или анти-парламентский популизм, – которые тем или иным путем выражают свое презрение к парламентарной демократии. Такого рода движения отвечают некоторым из тех же самых потребностей, что и более традиционные либеральные партии; они дают отдушину для выхода тех напластовавшихся напряжений в среде среднего класса, которые присущи зрелому индустриальному строю. Но если либерализм пытается справляться с разного рода проблемами посредством легитимных социальных изменений и «реформ» (иногда, впрочем, таких «реформ», которые, по правде говоря, повернули бы весь процесс модернизации в противоположную сторону), то фашизм и популизм предлагают решить наболевшие проблемы тем, что возьмут государство в свои руки и станут управлять им таким способом, который восстановит старую экономическую безопасность средних классов и их высокое положение в обществе, но в то же самое время урежет мощь и статус крупного капитала, равно как и крупных рабочих организаций.

Тот или иной набор привлекательных лозунгов и призывов, выдвигаемых экстремистскими движениями, может также служить ответной реакцией разных страт населения на социальные последствия индустриализации в ходе различных стадий ее развития. Эти варианты формируются как резко контрастирующие, что достигается сравнением организованных угроз демократическому процессу в обществах, пребывающих на разных стадиях индустриализации. Как я уже показал ранее, всякий экстремизм рабочего класса, будь то коммунистический, анархистский, революционно-социалистический или перонистский, чаще всего обнаруживается либо в обществах, которые претерпевают быструю индустриализацию, либо там, где процесс индустриализации не привел в результате к образованию преимущественно индустриального общества, как это случилось в романских странах Южной Европы. Экстремизм среднего класса возникает в странах, характеризующихся одновременно и хорошо развитым капитализмом, и мощным рабочим движением. Правый экстремизм шире всего распространен в менее развитых экономических системах, где сильными остаются традиционные консервативные силы, связанные с троном и алтарем. Поскольку в некоторых странах, например во Франции, Италии или в веймарской Германии, присутствовали страты со всеми тремя перечисленными совокупностями обстоятельств, постольку иногда в одной и той же стране сосуществуют все три типа экстремистских политических взглядов. Только зажиточные, высокоразвитые в промышленном отношении и сильно урбанизированные страны обладают, как представляется, иммунитетом к этому вирусу, но даже в США и Канаде наблюдаются свидетельства того, что самозанятые люди, имеющие собственное дело, все-таки несколько недовольны и разочарованы.

Разные политические реакции схожих страт на отличающиеся аспекты ситуаций, возникающих в процессе индустриализации, ясно очерчиваются при сравнении политики определенных латиноамериканских стран с политикой стран Западной Европы. Более процветающие из латиноамериканских стран напоминают сегодня Европу XIX в.; они переживают промышленный рост, хотя рабочий класс в них все еще остается относительно не организованным в профсоюзы и политические партии, а в районах с преобладающим сельским населением там по-прежнему продолжают существовать резервуары традиционного консерватизма. Что касается растущего в этих странах среднего класса, то он, как и его европейские двойники в XIX столетии, поддерживает демократическое общество, пытаясь сократить влияние антикапиталистических традиционалистов и деспотической власти военных[216]. В той мере, в какой на данной стадии экономического развития Латинской Америки там вообще существует социальная база для экстремистских политических взглядов, она лежит не в средних классах, а в растущем, но все еще не организованном по-настоящему рабочем классе, который страдает от проявлений напряженности, органически присущих быстрой индустриализации. Именно эти рабочие составили первоначальную базу поддержки для единственных масштабных «фашистских» движений в Латинской Америке – движений Перона в Аргентине и Варгаса в Бразилии. Эти движения, как и коммунистические, с которыми они временами вступали в какое-то подобие союза, обращаются в странах, недавно ставших на путь промышленного развития, к массам, которые «вытеснены» с насиженных мест.

Реальный вопрос, на которой необходимо ответить, состоит в следующем: какие именно страты больше всего «вытеснены» в каждой из стран? В некоторых это новый рабочий класс; иными словами, тот рабочий класс, который никогда не был интегрирован в тотальное общество – ни экономически, ни политически; в других это мелкие бизнесмены и иные относительно независимые предприниматели или самозанятые лица (владельцы маленьких ферм, провинциальные адвокаты), которые чувствуют себя задавленными растущей мощью и статусом объединенных в профсоюзы рабочих, а также вездесущей корпоративной и правительственной бюрократией. В каких-то еще странах это консервативные и традиционалистские элементы, которые стремятся сохранить старое общество, защитив его от ценностей социализма и либерализма. Фашистская идеология в Италии, например, выросла из оппортунистического движения, которое в разное время намеревалось обратиться ко всем трем основным группам населения и оставалось в достаточной степени аморфным, чтобы позволить себе взывать к весьма различающимся стратам, – в зависимости от того, каким образом на общенациональном уровне варьировалось определение тех, кто был сильнее всех «вытеснен»[217]. Так как фашистские политиканы были в высшей степени оппортунистическими в своих усилиях по обеспечению поддержки для себя и своих приспешников, такие движения часто включали в себя группы, которые характеризовались конфликтующими интересами и ценностями, даже когда они в первую очередь выражали нужды одной конкретной страты. Гитлер, который сам был экстремистом центристского толка, добился поддержки в том числе и от консерваторов, надеявшихся использовать нацистов против левых марксистов. А консервативные экстремисты вроде Франко часто проявляли способность сохранить в рядах своих последователей самых настоящих центристов, не давая им, однако, взять под контроль все движение.

В предыдущей главе, посвященной авторитаризму рабочего класса, я пробовал установить некоторые из других условий, склоняющих различные группы, группировки и отдельных лиц к тому, чтобы с большей готовностью принять экстремистскую и демонологическую картину мира[218]. Там утверждалось, что низкий уровень искушенности и высокая степень неуверенности в стабильности своего положения предрасполагает отдельного человека и целые группы населения к экстремистскому взгляду на политическую жизнь. Нехватка искушенности и умудренности – это в значительной мере продукт недостаточного образования и изолированности от многообразного жизненного опыта. Исходя из этих соображений наиболее авторитарные сегменты средних страт общества должны обнаруживаться среди мелких предпринимателей, которые живут в малых общинах или на своих фермах. Такие люди получают – по сравнению с другими представителями среднего класса – относительно невысокое систематическое образование; кроме того, проживание в сельской местности или в маленьких городках обычно означает изоляцию от гетерогенных ценностей и групп. По тем же причинам в рядах среднего класса можно было бы ожидать больше экстремизма среди лиц, имеющих собственное дело (как на селе, так и в городе), чем среди работников умственного труда и так называемых белых воротничков, среди руководителей разных уровней, дипломированных специалистов и лиц свободных профессий.

В последующих разделах сводятся воедино доступные данные по разным странам, которые указывают на резкие различия между социальными корнями классического фашизма и популизма, с одной стороны, и движений правого толка – с другой.

Германия

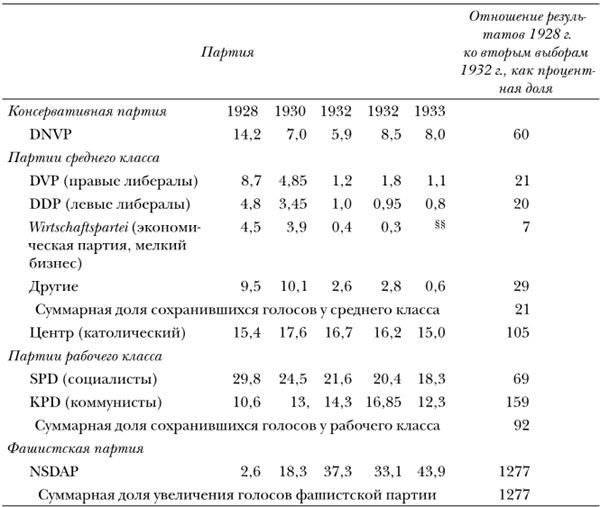

Классическим примером революционной фашистской партии служит, конечно же, национал-социалистическая рабочая партия Германии (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – NSDAP), которую возглавлял Адольф Гитлер. Для марксистских аналитиков эта партия была представителем последней стадии капитализма – партией, которая завоевала власть, дабы поддержать шатающиеся институты капитализма. Так как нацисты пришли к власти перед наступлением эры регулярных опросов общественного мнения, то для локализации их социальной базы мы вынуждены положиться на сведения о результатах всеобщего голосования на многочисленных выборах. Если классический фашизм обращается в значительной степени к тем же самым элементам, что и движения, которые поддерживали либерализм, то именно те, кто ранее являлись сторонниками либерализма, должны были бы обеспечить поддержку и нацистам. Взгляд на статистические данные о всеобщих выборах, проходивших в Германском рейхе за период с 1928 по 1933 г., кажется, подтверждает эту точку зрения (см. табл. I).

Хотя такого рода таблица скрывает изменения, вносимые лицами, которые идут против общей статистической тенденции, некоторые разумные выводы на сей счет все-таки могут быть сделаны. По мере того как сила нацистов росла, либеральные партии буржуазного центра, базирующиеся на менее традиционалистских элементах немецкого общества – в первую очередь на мелких бизнесменах, служащих и работниках умственного труда, – неумолимо двигались к полному краху. В период между 1928 и 1932 гг. эти партии потеряли почти 80 % своих избирателей, и их доля в суммарном количестве голосов сократилась от одной четверти до менее чем 3 %. Единственной центристской партией, сохранившей свою долю электората, была партия католического центра, поддержка которой подкреплялась религиозной преданностью ее адептов. Марксистские партии, т. е. социалисты и коммунисты, потеряли приблизительно одну десятую общей процентной доли своей поддержки, хотя суммарное голосование за них сократилось лишь незначительно. Уровень пропорциональной поддержки консерваторов снизился примерно на 40 % – намного меньше, чем указанный показатель у более либеральных партий среднего класса.

Внимательное наблюдение за сдвигами, происходившими среди немарксистских и некатолических партий, говорит о том, что нацисты получили наиболее солидную прибавку голосов за счет различных либеральных партий среднего класса – бывших бастионов Веймарской республики. Среди этих партий самые тяжелые потери понесла Wirtschaftspartei (Экономическая партия), представлявшая прежде всего интересы мелких бизнесменов, кустарей и ремесленников[219]. Действовавшая на правом фланге националистическая противница Веймарской республики, Немецкая национальная народная партия (Deutschnationale Volkspartei, DNVP), была единственной из немарксистских и некатолических партий, которая сохранила более половины своей доли голосов, набранных во время всеобщего голосования 1928 г.

Таблица I

Доли суммарного количества голосов, полученные разными германскими партиями в 1928–1933 гг., и процентная доля от голосов 1928 г., сохранившаяся на последних свободных выборах 1932 г.#, %

Доля суммарного количества голосов,%

# Основные данные приводятся в работе Samuel Pratt, The Social Basis of Nazism and Communism in Urban Germany (M. A. Тhesis, Dept. of Sociology, Michigan State University, 1948), pp. 29, 30. Те же данные представлены и проанализированы в работе Karl D. Bracher, Die Auflösung der Weimarer Republik (Stuttgart und Dusseldorf: Ring Verlag, 1954), pp. 86—106. Выборы 1933 г. были проведены после того, как Гитлер уже более месяца занимал пост канцлера.

## Wirtschaftspartei (Экономическая партия) не выставляла никаких кандидатов на выборах 1933 г.

Наибольшее сокращение количества голосов, поданных за консерваторов, наблюдалось главным образом в избирательных округах, расположенных близ восточной границы Германии. Доля голосов, полученных немецкой национальной народной партией, уменьшилась в промежутке между 1928 и 1932 гг. на 50 % или даже более в десяти из тридцати пяти избирательных округов на территории Германии. Семь из этих десяти округов принадлежали к числу приграничных областей, включая каждый из регионов, которые выходили на польский коридор[220], а также землю Шлезвиг-Гольштейн, выходившую на северную границу Германии. Поскольку указанная партия была и самым консервативным, и самым националистическим – до появления нацистов – оппонентом Версальского договора, эти данные говорят о том, что нацисты существеннее всего ослабили позиции консерваторов в тех регионах, где национализм был наибольшим источником силы последних, в то время как консерваторы сохранили большинство своих избирателей на территориях, которые не пострадали так уж напрямую от наложенных Версалем санкций в виде аннексий и контрибуций и в которых – это можно аргументированно доказать – основные лозунги указанной партии носили в большей мере консервативный, чем националистический характер. Германско-американский социолог Рудольф Хеберле в своем детальном исследовании моделей голосования в Шлезвиг-Гольштейне продемонстрировал, что консерваторы потеряли поддержку тех владельцев мелкой собственности, как городских, так и сельских, чьи двойники-аналоги в далеких от пограничья областях были чаще всего либералами, в то время как поддержку верхних слоев консерваторов они все-таки сохранили[221].