Полная версия:

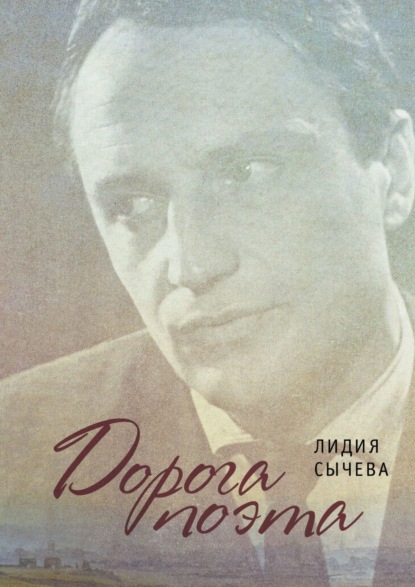

Дорога поэта. Книга о жизни и творчестве

***

Какого поэта Бог послал русским! Какого красивого, страдающего человека! Если бы Валентин Сорокин был космическим пришельцем, непобедимым и неуязвимым в земных сражениях, то сила его поступка и слова все равно бы вызывала восхищение и уважение. Но ведь Сорокин – наш, земной, живой, русский, страдающий, чувствующий всё гораздо острее и больнее, чем человек обычный.

Быть поэтом – это значит тоже,Если правды жизни не нарушить,Рубцевать себя по нежной коже,Кровью чувств ласкать чужие души.Но каким «националистом» был Есенин! А Пушкин – «иной истории не желаю»?! А Лермонтов: «Москва, Москва, люблю тебя как сын…»? А Блок с его хрестоматийной «Россией»? А громадина Маяковский?! А Павел Васильев – Лермонтов ХХ века – уж он не только «националист», но и «антисемит»! Но быть ныне русским и не быть «антисемитом» – возможно ли это? А всё же родина – дороже ярлыков, которые клеит «толерантная общественность».

Самые непознаваемые понятия – самые простые. Мать, отец, семья, родина, звезды, природа. Их простота и непознаваемость требуют от нас постоянного к ним возвращения, упрочения. Вероятно, мир стоит на очень простых основах, и поколения, которые жили сто, тысячу, две тысячи лет назад, были, конечно, намного ближе к истине, чем мы. Истина рождается вместе с человеком. Суть любой жизни – не потерять эту истину, удержать её. Но обретение истины взрослым, зрелым человеком происходит уже на ином, рассудочно-интуитивном уровне, в отличие от первоначального – чувственно-любящего, принимающего мир, действительность. Познание – один из ярчайших видов счастья.

Никто не знает, почему родина дает безотчетное ощущение силы. Эта сила есть и в Валентине Сорокине. В основе творчества любого писателя не только знание материала, темы, но и – состояние. И главное – состояние удивление перед миром, постоянное ежедневное разгадывание тайны; и это состояние «накрывает» мир; вещи, предметы, живет во всем, и потому описываемое – живое. Это состояние неведомым образом связано с родиной. Родина – родит всё.

В поздний час я молчалив и светел,Звездных дум никто не запретит.По равнине белой белый ветер,Белый ветер стонет и летит.В поздний час мне пришли на ум эти строки, и я даже вздрогнула. Вот именно, одинок, «молчалив и светел»! И никто, ни один человек не отвлечет, не запретит «звездных дум». И главное – ветер, белый, белый, по белой равнине – балуясь написано, а в каком состоянии! Но почему же стонет этот ветер? И так ли уж счастлив человек в светлый час звездных дум?! Какая трагичная жизнь – жизнь без беды, жизнь даже в покое! А ветер у дома шумит. От него серебрится тополь у моего двора. Это моя родина – я у себя дома. А по равнине – ветер. Ветер – летит и стонет, стонет и летит… Серебряный, седой, искрящийся ветер…

***

С тринадцати лет, еще в школе-семилетке, он начал печататься в районной газете. А первая серьезная публикация была не в стихотворном, в прозаическом жанре – рассказ «Поэт»…

Дома жилось тяжело – голодно и бедно. Большая семья, больной отец, старшие сестры – на выданье, старики – бабушка и дедушка… Мама – он её очень любил, жалел – выбивалась из сил. «В пределах отчих я окончил 7 классов. Мать моя – Анна Ефимовна Сорокина и отец мой – Василий Александрович Сорокин – проводили меня за речку. Мать поплакала и перекрестила в путь. А отец отвернулся. Воин».1

В четырнадцать лет он ушел из дома. Гонял сплав. В ледяной воде, с багром – мозоли не сходили с рук. Чуть подошли года – пошел в «ремесло», в челябинское фабрично-заводское училище №5 (теперь 32-е ГПТУ). Учился на оператора электрокрана. В этом же ФЗО получал профессию и тамбовский мальчишка Славка Богданов, попавший на Урал по вербовке. Дружили. Позже вместе работали – Сорокин в 1-м мартене Челябинского металлургического завода, Богданов – в коксохиме ЧМЗ…

Он вовсю печатался в челябинских газетах. Пополнял образование в вечерней школе и Горно-металлургическом техникуме. Общался со студентами пединститута, много читал (позже, когда он будет работать в мартене, у него, единственного из рабочих, будет два шкафчика – один для одежды, другой – для книг. Эту «черную» – от мартеновской гари и копоти – библиотеку Сорокин, уезжая в Москву на Высшие Литературные курсы, подарит товарищу). В 1953-м году, в Челябинске, он впервые увидит книжку Есенина. «Я знал его по некоторым стихам, по рассказам, и вдруг увидел его на обложке книги и… разлюбил». Есенин оказался франтом – белое кашне, шляпа, галстук… Но потрясение от внешности пройдет быстро, зато потрясение от стихов будет таким сильным, что он решит: больше писать не буду… Зачем, раз такой поэт уже есть?.. Молодой поэт, конечно, «переболеет» Есениным, но благодарность рязанскому гению в его сердце останется навсегда. «По его стихам я учился отношению к прошлому, к своей истории. Так появились у меня поэмы о Евпатии Коловрате, о Дмитрии Донском».

Любовь его к Есенину в то время будет столь сильной, что Сорокин, увидев тоненький сборничек есенинских стихов в читальном зале, откажется вернуть книгу библиотекарю. Разгорелся скандал. Замаячило исключение из комсомола… После обстоятельного разговора в обкоме ВЛКСМ дело замяли… Вообще же, будущего Лауреата Государственной премии имени Ленинского комсомола собирались исключать из этой орденоносной организации шесть или семь раз – «функционером», «паинькой» он не был никогда.

В 1954 году, в красном уголке большого прокатного цеха ЧМЗ, Валентин Сорокин впервые увидит поэтессу Людмилу Константиновну Татьяничеву. Она рассказывала собравшимся о книжных новинках тех лет, о поэзии. После читала свои стихи. Молодому рабочему очень хотелось подойти к Татьяничевой, признаться, что он тоже очень любит стихи, пытается писать сам, но что-то удержало его от этого шага.

Уже брезжили «оттепельные годы», и бурные волны литературного моря заволновались, загуляли от берега до берега, из Москвы долетали строфы «трибунов», в чем-то неестественные, часто помпезные, и почти всегда с какой-то особенной нервозностью, такой, что будоражила молодое воображение, но и не разрешала полностью принять и слово, и чувство, высказанное в стихотворении.

Границы мне мешают…Мне неловко не знать Буэнос-Айреса, Нью-Йорка,Хочу шататься, сколько надо, Лондоном,со всеми говорить — пускай на ломаном.Это – 1955 год, стихи Евгения Евтушенко. А каким был в то время Валентин Сорокин? Писатель Николай Воронов, уралец, вспоминает:

– Я жил в Магнитогорске, а Валентин Сорокин в Челябинске. Меня назначили редактором альманаха «Южный Урал», который никто не читал и не покупал. Я принял альманах, изменил название – альманах стал именоваться «Уральской новью» и приехал в Челябинск, чтобы найти авторов. Мне дали папку с рукописями, я читаю стихи и вдруг вижу: большой талант! Редкий талант. Спрашиваю у руководителя писательской организации: что это за парень, Валентин Сорокин? А это, говорит, человек, который работает на мартене. Сегодня как раз у него ночная смена, он носит сталь, чугун в огненных ковшах на своем кране. А работа эта страшная была, страшная… Я говорю: можно ли его повидать? Руководитель писательской организации звонит начальнику цеха и говорит: пусть Валентин Сорокин придет после работы.

И вот входит молодой человек. Лицо у него, как у всех металлургов, людей, имеющих дело с огнем, цвета перекаленной меди – с нездоровой краснотой. Ведь помимо того, что эта была опасная работа – он в любой момент мог погибнуть, в любой момент, эта работа еще и очень вредная для здоровья. И я вижу, как у него в бровях блестят порошинки графита…

Опасная работа на вредном производстве для человека с обостренным чувственным восприятием мира должна была либо сломать его, либо закалить, выковав в нём бесстрашие героя.

…Примерно в это же время в руки Валентина Сорокина попала небольшая книжечка стихов Василия Фёдорова. Первое чувство: удивление: новое, незнакомое имя, а сколько родного, близкого и дорогого в стихах!

Скрипят натруженные снасти,В корму волна сердито бьет…Купец Никитин АфанасийИз дальней Индии плывет.Плывет Афанасий Никитин домой, возвращается. И молодой поэт, Валентин Сорокин, сквозь лязг могучих кранов, гул раскаленных печей мартена возвращается к себе. Хорошо, что есть Есенин – там, вдали. (В 1961-м году, в стихотворении «До́ма», поэт признается: «Опять в квартире тихой, До третьих петухов Склоняюсь я над книгой Есенинских стихов». ) Но еще лучше, когда в современнике, ныне живущим, ты почувствуешь то, чем и сам маешься, что долго не решаешься высказать, а высказывая, почти плачешь… Это – материнский язык наш. А еще – чувство. Которому и название трудно подобрать: что-то святое, доброе, сильное, неодолимое!..

Книги Василия Федорова в конце 50-х – начале 60-х выходили редко и маленькими тиражами. Сорокин выменивал их у тех, кто копил на полках популярные сборники «оттепельных» поэтов. Он удивлялся: почему Василия Федорова нет на радио и телевидении, почему о поэте молчит литературная критика, почему его поэмы не печатают тиражные газеты… Много позже, в книге «Благодарение» Валентин Васильевич напишет: «Немного у каждого из нас, пишущих, есть любимых учителей, кто когда-то подал нам руку. У меня таким учителем был Василий Федоров. Я с благодарной радостью говорю об этом. Ведь уважать идущего впереди – ясная и благодарная радость!»

Десять лет Валентин Сорокин – с 1953 по 1963 год – проработает в 1-м мартене. Десять очень тяжелых, опасных, мучительных, счастливых – есть молодость и много сил! – лет. В 1954-м, тоскуя, напишет:

Деревенский, вдумчивый и скромный,Я в душе нетронутой принесПлощадям и улицам гудроннымЗапахи малины и берез.В резвую гармонику влюбленный,Я не раз украдкой тосковалВо дворцах, где люстры и колонны,Где звенел оркестром карнавал.И ничьей рукой не избалован,Видел я за сталью и огнем —Мой подсолнух золотоголовыйНаклонился дома над плетнем…Ему было 18 лет. С тех пор прошла целая эпоха! Но стихи всё так же удивляют «прочностью» слова, красотой выражения и чувства.

Городское благополучие с дворцами, люстрами и колоннами, заработанное тяжким трудом («ничьей рукой не избалован»), не заслонило первые впечатления детства – запахи малины и берез. Потому резвая гармоника милей оркестра на шумном карнавале. А образ родины не есть ли образ самого поэта?! «Мой подсолнух золотоголовый Наклонился дома над плетнем…».

Деревенский юноша владеет сокровищем, которое с лихвой перекрывает все богатства городского общежития с люстрами и дворцами. Душа человеческая («Я в душе нетронутой принес») – главная драгоценность мира. Город встретил поэта «сталью и огнём», а ведь он принёс сюда самое дорогое, что у него было – образ родины, связанный, сплетённый («над плетнём») с образом матери («запахи малины» – сада и огорода), и отца («резвая гармоника»)!.. Молодой поэт уже знает о себе, что его творчество всегда будет питаться соками родной земли, знает, что дар его – «мой подсолнух золотоголовый» – чудесный, бесценный, с иконным нимбом, расцветёт ярко и зримо, и что его «земной поклон» всегда будет в сторону дома, родины.

Стихотворение – как выдох, оно написано без какого-либо видимого усилия. Но в нём нет элегического начала, лишь горькое удивление юноши – оказывается, вся жизнь – тяжкое испытание, но как трудно принять крестное страдание нетронутой душе!

Гармоничному деревенскому миру противостоит город с колоннами и площадями (вечным Римом и библейским Вавилоном веет от этих слов). Гудронные улицы – примета советской тяжелой индустрии, построенной за счет крестьянского «ресурса». И в этот жесткий асфальтовый мир входит молодой поэт. Входит, грустя: уцелеть ему здесь будет непросто.

Но стихи – не о столкновении деревни и города. Поэты-ровесники скажут об этом позже. Анатолий Передреев, «Околица», 1964:

Околица родная, что случилось?Окраина, куда нас занесло?И города из нас не получилось,И навсегда утрачено село.Николай Рубцов, «Грани», 1966:

Ах, город село таранит!Ах, что-то пойдет на слом!Меня все терзают граниМеж городом и селом…Валентин Сорокин пишет о другом. О человеке, в ком, перефразируя Передреева, и город получился, и село не утрачено. Мотив душевной неустроенности, неприкаянности («Но хочется как-то сразу Жить в городе и в селе», – Н. Рубцов; «Зачем ты понастроила жилища, Которые ни избы, ни дома?!» – А. Передреев) здесь выражен не в бытовом, а в эстетическом чувстве («Я не раз украдкой тосковал Во дворцах, где люстры и колонны…»). Поэт тоскует о нарушенной гармонии божьего мироустройства: городской человек с его «карнавалами» ввязался в глобальную «перестройку» с непредсказуемым результатом…

«Деревенского и скромного» судьба наградила бесценным даром, «вдумчивый», он сумел осознать талант – певца высшей красоты. Город обещает призрачные блага цивилизации («дворцы»), он же несёт и главную опасность – в шуме и суете карнавала легко потерять себя, своё лицо.

«Я последний поэт деревни», – говорил Сергей Есенин. Поэтом «раскулаченной деревни» стал Твардовский, поэтом деревни сожженной – Исаковский («Враги сожгли родную хату…»), и вот уже сельские переселенцы застряли на «окраинах» (А. Передреев). Железная рука прогресса вела людей в другую, чуждую им среду. Очень немногие могли осмыслить, объять её законы.

В стихотворном решении темы вынужденного вхождения в город, выживания в нём и сохранения себя, мы видим черты библейского мировоззрения, присущие Валентину Сорокину органически и укорененные самим укладом крестьянской жизни. (Мать поэта была верующей.) Тема ностальгии не доминирует в стихах; у лирического героя есть готовность если не завоевать, то «возглавить» город, увенчать его собою. Деревня – Мать-родина, но есть ещё и Отец, повелитель жизни гармонии. В этих координатах родства большинство почвеннических поэтов послевоенного поколения – сироты. У них есть Мать, но нет Отца; для многих поэтов традиция была прервана не только в духовном смысле (воспитание в государственном советском безбожии), но и в физическом (отцы погибли на фронте, ушли из семей). Что же оставалось сиротской душе?! Тихая лирика, музыка русской скорби. Убивая эпическое начало в творчестве, духовная безотцовщина взамен рождает фантомы вроде «Я пил из черепа отца…». (Название известного и весьма невнятного произведения Юрия Кузнецова.)

В стихотворении «Деревенский, вдумчивый и скромный…» начинающий поэт обещает вырасти в поэта большого. Его даровитость – очевидна, но многие ли таланты раскрываются в полную силу?! Нужно не только отдать своё сердце поэзии, но и обладать вдумчивостью (мудростью сберечь себя) и «почвой» – «плетнем», на который можно опереться в трудную минуту. Родина – волевое начало в становлении поэта. Безродинные стихотворцы – всегда релятивисты, сухие шары «перекати-поля», жертвы литературных мод и конъюнктур.

Очень простое, короткое (три строфы), стихотворение заключило в себе картину мира русского человека в середине ХХ века – с его бытом и переживаниями, материальными достижениями и настоящими ценностями, с тоской по совершенству и текущими обязанностями – семейными и государственными («сталь и огонь»).

В стихах есть внешняя предметность и конкретность (что вообще свойственно русской поэзии). Здесь всё ясно, нет никакого затемнения смыслов. Но в стихотворении есть тайна – тайна настоящей поэзии, не поддающаяся, честно говоря, никакому анализу. Её можно ощутить только любящим сердцем…

***

Но где же ты, родина, где? Как до тебя дойти-доехать, как не растратить тебя в сердце своем, тебя, такую большую, единственную и родную?!

Кто не был на Урале – не знает России… Не знает, что Россия подпоясана каменным поясом-оберегом; прочно он держит Европу и Азию, две наши таинственные, непознаваемые сущности. Уральские города – Златоуст, Касли, Миасс, Чебаркуль, Магнитогорск – даже имена их вызывают уважение. И – Челябинск. Город-завод. Куда ни пойди, ни поедь – везде завод. Металлургический район, Тракторозаводской, Курчатовский. Улицы: Горняков, Силикатная, Энергетиков, Трубников, Сталеваров, Машиностроителей, Стахановцев… Разве можно любить этот прокопченный рабочий город, в котором кое-где лежит черный снег и свисают с крыш зеленые сосульки?! Урал невозможно не любить. Урал любишь, как мужика-кормильца, честного труженика, не чурающегося тяжелой работы. И человека здесь ценят за дела. Есть дело – хорошо, нет – с тобой и разговаривать никто не станет. О чем говорить-то с пустым человеком?! А что значит: человек дельный? Это значит, по-уральски, человек со стрежнем внутри. А стержень, я думаю, такой: в мужчине – мужское, а в женщине – женское. Ну, какой мужчина не засмотрится на женское лицо, о котором так замечательно сказала уральская поэтесса Людмила Татьяничева (есть, есть в Челябинске среди рабочих улиц и улица ее имени):

У русских женщин есть такие лица:К ним надо приглядеться не спеша,Чтоб в их чертах могла тебе открытьсяКрасивая и гордая душа.Такая в них естественность, свобода,Так строг и ясен росчерк их бровей…Они, как наша русская природа, —Чем дольше смотришь, тем еще милей.Засмотрится и вспомнит – сестру, любимую женщину, маму… Велика, все ещё велика наша грустная Россия. Но нет Ивашлы на Южном Урале, нет Успенки и Павленки, и многих, многих русских деревень, в какую строну от Москвы не двинешься. Погост и пустые дома. Кладбище и кресты потемнелые. Могилы. Вымерло всё. Зато дороги – замечательные. И по тем дорогам везут всё, что можно еще вывезти от нас. А что ввезут? Ядерные отходы, клетчатые сумки с китайским ширпотребом, потом самих китайцев – да им что, их и везти не надо: только ослабни, сами поползут, побегут, поедут; сметая на своем пути кузнечиков и стрекоз – четкие, устремленные, деловитые…

Значит, вот как получается: для созидательной власти нужно право, а для разорительной? Неужто лишь отверженность – от земли родной, от человеческой сущности, от природных основ?!

…Тот не знает России, кто не видел ее погибающих деревень, ее остывающих заводов, её мальчишек, воюющих в Чечне. Еду в поезде из Москвы в Челябинск. В купе – молоденький военный. Звание не по возрасту – майор. «С войны звездочка?» «Да. С первой чеченской». Военный прокурор, он вместе с медэкспертом устанавливал «личности погибших». Пятьсот человек. Потому у молоденького майора старческая тоска в глазах: «Я такое видел…» И он машет рукой, отворачивается.

А другая моя попутчица, немолодая уже, рассказывала: «Муж у меня завод любил – больше семьи. Четыре ордена у него за ударный труд, за изобретения. И когда пошла вся эта катавасия, когда завод стал, а потом за гроши был продан иностранцам, он не перенес этого. Умер. Десятилетия завод строился, на нашей крови поднимался, и все отняли. Чубайс от нас не вылезал, когда шла приватизация. Его у нас все, весь город ненавидит. Встреться он мне, я бы его задушила собственными руками. Понимаете?»

И вот меня понесло на завод. Нет, не на тот, где работал муж моей попутчицы. Их много, таких заводов. Я приехала на металлургический комбинат. Тот самый, вокруг которого вырос целый городской район. Гигантское предприятие – тридцать две тысячи человек работало на нем до перестройки. Это завод, где молоденький поэт Валентин Сорокин работал в мартене:

…Я прошел через его науки,Молодость доверивши ему,И мои отмашистые рукиНе уступят в силе никому!Беседа моя с председателем совета директоров Владимиром Прокудиным длилась трудными вопросами:

– Сильно упало производство?

– Наша основная продукция – прокат. Объем произведенного в прошлом году к максимально достигнутому на комбинате составляет 40%.

– И что дальше?

– Это вопрос философский. Потребление металлопроката с пиковых времен (1989—1990 гг.) снизилось в России больше, чем в четыре раза. Наш комбинат – флагман по производству высококачественных легированных сталей. Примерно 12 предприятий в России производят такую сталь. Половина из общего объема приходится на ЧМК… В прошлом году мы наконец-то сработали не в убыток. Деньги появились. На празднования, посвященные 55-летию Победы выделили 7 миллионов 200 тысяч рублей. У нас ведь среди бывших работников комбината 6200 ветеранов труда и участников войны. Каждому – материальная помощь, подарок…

– А комбинат ушел…

– Да, на свободном рынке иностранцы купили акции. У них контрольный пакет. Я думаю, что они довольны…

Пауза.

– Но как же так?

– Многое зависит от того, как настроено население. Когда в 1991 году начали всё ломать, я был тогда заместителем генерального директора по производству. На площади собрался митинг, и толпа кричала: долой всё, даешь свободу, долой социализм, будем жить как буржуи. Я попытался влезть на этот «броневичок» и сказать: ребята, так не бывает! Но меня за штаны оттуда стащили! Эйфория! Свобода.

Дальше. Мы акционировалось, и государство нам оставило 56% акций. Капиталисты купили контрольный пакет. А мы ведь просили через СМИ: ребята, ну не отдавайте иностранцам, отдайте нашим, в доверительное управление, тем, которых вы знаете, которые здесь выросли. И пусть они от вашего имени порулят заводом. Нет, ничего не вышло. Так теперь мы же и виноваты – плохо просили.

– У меня к вам просьба – я хочу побывать в первом мартене, где работал крановщиком поэт Валентин Сорокин.

– Ничем не могу вам помочь – мартен стоит. Еще с перестройки…

…Я уходила с комбината подавленной. Ивашлы нет – кресты. Да и в Башкирии, в Зилаире, «истаяла русская речь». Комбината – нет. То есть он есть, но он – не наш. Канадский, кажется. А что у нас есть? «Цинковое» кладбище, густо усеянное крестами тех, кто поднимал здешние предприятия, трудился на вредных производствах. Мы должны, наконец, понять: почему рухнула Российская империя в 1917-м, почему так легко развалился СССР? Это самые главные вопросы сегодня. Без ответов на них ни у русского народа, ни у русской литературы нет будущего.

Из дневниковых записей Валентина Сорокина, 1983—1986 гг.

Нельзя, невозможно не любить Россию, ну, скажите, как её не беречь, как её не славить – мать нашу, мудрость нашу, совесть нашу?

*

Смерть Василия Дмитриевича Федорова обострила меня. Я стал печальнее и беспощадней.

После Василия Дмитриевича мне преклоненно уважать некого.

*

Был на Урале. В Елеке видел храм М. И. Казакова. В храме лежали овцы и свиньи.

*

Азиатские наши торгаши забили гостиницы и ларьки на Урале.

*

Нас, В. Цыбина, С. Куняева, В. Сидорова, В. Машковцева, Г. Серебрякова и других, что-то понимающих в русской катастрофе, не пустят к славе и влиянию.

*

Будет мой народ – я пригожусь. Не будет – о чем жалеть мне? Чего хотеть?

*

Пока мы не восстановим русскую изначальную истину слова, мы ничего не сделаем великого.

*

Мы кричим о сбережении каждого вида растения и животного, а сами делаем единого нового человека. Кто же мы?

*

Я все время возвращаюсь к 16—17—18 годам своим. Был я тогда очень совестлив.

*

Так хочется правды слова! Лишь она – энергия народа и государства, всё другое – виды электричества, формы состояния атомов, частиц и т.д., механика…

***

«Я последний поэт деревни», – горько признавался в 1921-м Есенин. Поэты, выходцы из деревни – конечно, потом были. Не стало деревни. Хотя Есенин не мог еще знать конкретных форм разрушения – коллективизации, «кукурузы», «перестройки». Но не это значит, что Есенин не понимал и не чувствовал глубинного тока национальной жизни, ее течения. И дело вовсе не в том, что поезд обогнал жеребенка. Русь таяла. С тех пор поезда где-то стали еще быстрее, еще мощнее. А из дома пишут (октябрь 1997-го): «По району в некоторых селах еще и не начинали убирать бурак. Вон где гибель! Дожди зашли, холода, грязь. Бог уродил, а убирать некому и нечем – все растянули. В колхозе пять лет не платят зарплату. Ну как быть?!»

Куда б меня судьбаНи уносила,Я ни вблизи не понял,Ни вдали,Какая воляИ какая силаНас убираетМедленно с земли.И век мой болен,И народ мой боленИ сам я болен —Ноша тяжела.Как будто думаДревних колоколенМне острым светомСердце обожгла.О чем же должен говорить поэт? О чем соловей поет? О чем журавли жалеют? Любовь и родина. Родина и любовь. А все остальное тонет в коротеньком отрезке между рождением и смертью. Тонет, как дождь в океане, как песок в пустыне, как звезда в ясную ночь. Говорят, что не в этом дело. Что таланту все дозволено в искусстве: блуд и эгоизм. Эгоизм и блуд. Но талантом Бога не обманешь…

Мы, русские, спеленуты пустыней,Нас всех зовет забвения огонь.И только иней, сизый, сизый иней,Тебе легко осыплется в ладонь…Оглянемся на ХХ век – ужаснемся. Сколько смертей, потерь, несправедливости! Какое жуткое обмеление, убывание народного моря! Как растеряна былая мощь, сила, слава русских, как вяло, по капле, сочится родное слово! Какое страшное разъединение равнодушия развело нас. Забвения огонь – летаргически-смертельный сон, оцепенение. Как страшно: средства связи развиваются, а связи между людьми рвутся! Москвич убаюкан телевизором, рекламой, сытными, неведомо откуда взявшимися подачками. Хлеба и зрелищ! Деревенские замордованы нуждой, выживанием. Но есть ли в этой жуткой разобщенности предмет для поэзии?