Полная версия:

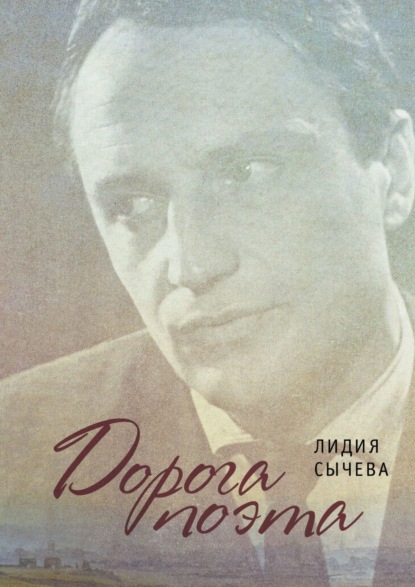

Дорога поэта. Книга о жизни и творчестве

Рим пал под ударами варваров. А в поэзии последних веков явно чувствовалось александрийское влияние. Сначала проигрывают поэты. Потом – полководцы. Полководцу для битвы нужен простор, ландшафт, поле. Поэту – проходимость, слышимость слова, простор.

Валентин Сорокин – поэт классической мощи, поэт времени силы русского народа. Поэт-полководец, поэт-государственник, поэт-победитель. Поэт вершин – Блока, Есенина, Маяковского, Павла Васильева. Он несет в себе последнюю, излетную силу нации. Он родился в 36-м, в год, когда Павел Васильев уже прощался с друзьями – «собирать тяжелые слезы страны». Собирать досталось другому – в 37-м Васильева расстреляли. И его преемник – Валентин Васильевич – мог выжить, а мог погибнуть – на сплаве, в мартене, в тисках КГБ, в житейской трясине.

Он пришел… Он пришел, чтобы сказать об ушедших, чтобы страдать об уходящих. Ему, к сожалению, единственному поэту из своего поколения (да и последующих) оказалось по плечу правда о русском убывании и разорении. О нашем общем тихом исходе. И говорит он об этом с еще классической, всеобъятной мощью, со страшной матросской честностью, с непобедимым художественным торжеством. Но по силам ли народу прокормить богатыря? По силам ли будет родить нового?

На закате солнце огромное, багровое, красное. Поэт спешит спасти всю Россию. Наивно? Уже не раздумчиво-горькое некрасовское «Кому на Руси жить хорошо», а стремительный поиск национальных опор: поэмы «Евпатий Коловрат», «Красный волгарь», «Дмитрий Донской», «Бессмертный маршал». И жажда охватить современную жизнь всю, всю, без остатка: от поэмы «Пролетарий» до «Огня», от «Оранжевого журавленка» до «Орбиты», от «Плывущего Марса» до «Обелисков». Рабочий, ученый, космонавт, атаман, государственный деятель, поэт; все стороны света, Москва и Урал, Волга и Колыма; прошлое и будущее, прозрения и предвидения; буйная, «непричесанная» соцреализмом лирика; беспощадная, непобедимая публицистичность; изумительное, фантастическое воображение; ирония и непокорность; и не заискивающие, а торжественно-возвышенные христианские мотивы. Откуда такой размах, сила? От уральских разломов, суровой, буранной жизни. Там, близ Зилаира, все еще есть дубравы. Могучие деревья иссечены морщинами. Прочные, неистребимые корни. Крона – на полмира. Это не комнатные растения – стихи вообще, которые можно в глиняном горшочке поставить на любой подоконник.

Россия – полмира. Во всяком случае, она такою была.

О земля, земля моя,Цезарь и АттилаНе заполнили края —Духу не хватило!..Плачу, голову клоня,Счастья ль, Бога ль милость;Ты под сердцем у меняНежно уместилась.Сравним – у Евтушенко: «Большая ты, Россия, и в ширь, и в глубину. Как руки не раскину, тебя не обниму».

Так, может быть, в этом все дело? Большое сердце. Большое страдание. Большой талант. Большой, очень большой поэт!

***

Путь жизни его – явной, закрепленной в фактах биографии, словно не главное в нём. Валентин Сорокин классически прошел через испытания трех стихий – огонь, воду и медные трубы, и нигде не растерял себя. По рождению – деревенский. Тихим лириком не стал – не тот характер. Да ещё и задирался:

Не миром заняты,А мириком,Задёрнув шторками окно.И ваша комнатнаяЛирикаОсторчертела нам давно.По закалке мартеновской – рабочий. Критик Александр Макаров писал о первой книге его стихов: «Книга эта – поэтический дневник человека периода строительства коммунизма, ворвавшегося в жизнь по-юношески резво, одаривая ее радостью своей души…» Но и продолжателем «рабочей темы» Сорокин не стал, хотя и написал, уже в зрелые свои годы, поэму с «говорящим» названием: «Пролетарий»… Не стал Валентин Сорокин и литературным генералом, хотя все условия у него для этого были: в тридцать с небольшим лет он становится главным редактором крупнейшего в стране литературного издательства – «Современник». Все эти испытания – то ледяной водой стремительных уральских рек, то смертельно-опасным огнем мартена, то медными трубами номенклатуры – только закалили его, сделали точнее, четче и беспощадней. Для чего? Для каких боев?

Из юношеских стихов:

Усталым воротясь домой с работы,Омыв лицо над тазиком в углу,Снимаю куртку, пахнущую потом,Присаживаюсь медленно к столу.Старушка-мать застиранный передникПривязывает белою тесьмой:«Ну что с тобою, али, как намедни,Ну так и есть – проклятое письмо!..Мы раньше так же мучились грехами,Бывало пасху с масленицы ждешь.Ты и меня-то вымотал стихамиИ сам на человека не похож.Не спишь ночами, куришь, куришь, куришь,А я украдкой плачу до зари,В журнал пошлешь – показывают кукиш,И что за люди, черт их подери!..»В Челябинске он жил в барачной комнатке, доставшейся молодым сталеварам и крановщикам после амнистии заключенных. В комнатке стоял не вытравливаемый ничем – ни одеколоном, ни мылом – жуткий запах тюрьмы, страха, беды. Какое уж тут «резвое строительство коммунизма…» Разве, если только все это забыть, не замечать, не видеть?

И снова строки:

А дальше мать рассказывала с чувством,Как на экране, бравы и лихи,Читали представители искусстваО райской жизни райские стихи:Что мы равны, что мы шагаем гордо,Что мы несем в сердцах бессмертный жар,И каждая упитанная мордаПоблескивала, словно самовар.Боже мой, да не о нашем ли времени все это написано?! «Представители искусства» (см. список выше, из известинского расстрельного воззвания), славят с телеэкранов райскую жизнь, наступившую для них при «демократии»; а уж то, что мы «равны» при «вхождении в цивилизованное сообщество», уж это-то и сомнению подвергать не приходится!

Стемнело, сосен острые верхушкиЛуну, как руки, взяли за бока.Я обнимаю бережно старушку,Я говорю ей ласково: «Пока!»И город вновь меня встречает звоном,Шуршаньем шин, росою на траве…Я думаю о жизни, о законах,О закаленной трудовой братве.И вырастают за спиною крылья.Я вижу, как земля пошла в круги,Суровою распластываясь былью,И, кажется, кричит она: «Не лги!»Красота, честность, национальная полезность – три вершины в русской поэзии. Валентин Сорокин – честный поэт. Личная честность, честность в стихах – горький путь. Но зато какой красивый!..

***

Литературным объединением ЧМЗ руководил в конце 50-х Дмитрий Захаров. Именно от него начинающие поэты и прозаики услышали такие имена, как Павел Васильев, Борис Корнилов, Борис Ручьев… А вскоре и сам бывший колымчанин, воспевший – не Колыму, Магнитку – появился в Челябинске. Валентин Сорокин познакомится с Борисом Ручьевым на совещании молодых уральских литераторов.

Но это всё позже, позже… А пока Самуил Гершуни, размахивая руками, учит начинающих поэтов: «Лепи образ! Лепи!» Шумный Александр Гольдберг (позже – руководитель литобъединения «Металлург») советует: «Держись, брат, за завод!» А Яков Терентьевич Вохменцев угрюмо вычеркивает строчку за строчкой: «Учиться надо! Учиться…» Он учился. А еще его ждала адова работа в смену («я был в аду и вышиб дверь»), стихи, семья, снова стихи…

Друг юности, литератор Олег Вилинский вспоминает:

– Славу Богданова Валентин любил по-мужски искренне и скупо. Они вместе пришли в литературу, вместе работали на ЧМЗ. Как-то Валентин привел меня в свой первый мартеновский цех, где он «вкалывал» крановщиком. Тогда я впервые познал жар мартеновской плавки! И я был поражен тем, что у Валентина хватало сил на ночные бдения над листом бумаги, учебу в школе рабочей молодежи, металлургическом техникуме…

Когда-то Валентин Сорокин постеснялся подойти к Людмиле Константиновне Татьяничевой и признаться в том, что любит стихи. Пройдет совсем немного времени, и Татьяничева, в то время секретарь Союза писателей Челябинска, в мартеновский цех придет сама. Специально, чтобы посмотреть на труд металлургов, на работу молодого поэта. Об этом событии Вячеслав Богданов написал так: «Шло обычное воскресное занятие литературного объединения металлургического завода. И вдруг к нам нежданно пришли поэтесса Людмила Татьяничева и драматург Николай Смелянский. Мы засуетились, прервали очередное обсуждение, а Людмила Константиновна посоветовала продолжить и сказала, что они зашли просто послушать нас. (…) Она с тактичностью гостя сделала свои замечания по прочитанному, по-матерински напутствовала нас:

– Мы только что были в мартеновском цехе вашего завода. Удивительные люди работают там. Меня радует накал стихов Валентина Сорокина, он умеет горячо, напористо, пусть порой сбивчиво, но знаючи рассказать о своих товарищах по заводу».

Именно Татьяничева редактировала первую книжку Валентина Сорокина. «Мечта». Семнадцать стихотворений. Но все они – как живые птицы. И в названиях стихов этой первой книжечки уже определятся темы, которые будут сопровождать поэта на протяжении всей его жизни. «Мы». «Любимой». «Ветер». «Крылья». «Призвание». Уже умудренный жизнью, седой, битый литературными и житейскими бурями поэт напишет: «Мне кажется, душа человека все время совершает круги, как вещая и тревожная птица, то расширяя пространство, то преодолевая новую над ним высоту. Но суть одна, задача одна – еще и еще раз вглядеться в жизнь, вглядеться в мир, огромный и вечный». Книга «Мечта» и стала этим первым, во многом еще наивным кругом.

Я иду,Молодой и горячий.Белый шарфЗа плечами развит.Не страшныМне теперь неудачиИ гнетущая тяжестьОбид.Людмила Татьяничева, редактируя рукопись «Мечты», деликатно – карандашом – написала на полях замечания. Молодой поэт, долго и мучительно размышляя над ними, в конце концов так же деликатно стер карандашные пометки. Мудрая Татьяничева «не заметила» дерзости автора и книга вышла так, как он хотел.

Нахальство? Нет, совестливость – перед старшими по призванию и перед самим призванием. А еще – голос правды, который, наверное, и является одним из самых главных «моторов» творчества.

***

Издать поэтическую книгу в те времена в СССР было чрезвычайно трудно – жёсткий отбор, высокие требования, множество «фильтров», согласований. И вот – «Мечта»! Казалось бы, пиши дальше на тему, заявленную в одном из громких стихотворений – «мы, простые парни, работяги, дышим вечным пламенем отваги…», твори в духе времени!..

1960-й год. На Урале и в Челябинске Валентин Сорокин уже в те времена – известный автор. На него возлагают надежды: литература – дело государственное, а значит, неусыпно контролируемое.

И вдруг… В 1960-м году в газете «Челябинский рабочий» выходит стихотворение Валентина Сорокина «Я русский».

Я русскийТерпеливый человек,ЛегендамиИ сказками повитый…Из века в век меня,Из века в век,Одолевают беды и обиды.Хрущёвская «оттепель» не смягчила климата в русском вопросе. Напротив, власть с новыми силами взялась за старое. Россию ждал очередной приступ денационализации: передача Крыма Украине, закрытие храмов, борьба с крестьянскими огородами. О русском народе следовало забыть, поскольку обществоведы, льстя гению Никиты Сергеевича Хрущёва, обещали, что скоро «…все население Советского Союза будет представлять единую коммунистическую нацию».

Стихи Валентина Сорокина сразу же вызвали пристальное внимание КГБ, поскольку с точки зрения госбезобасности являлись демонстративным инакомыслием. (Между тем, поэт просто писал то, что чувствовал, без всякого расчёта.) К главному редактору «Челябинского рабочего» Вячеславу Ивановичу Дробышевскому пришли люди из КГБ. «Как можно говорить о русском человеке, когда цель партии – создать новую историческую общность, советский народ?!»

Дробышевский – жертва революционных потрясений, вырос в детдоме. Строил Магнитку, писал стихи, входил в литобъединение «Буксир» вместе с Борисом Ручьёвым, Людмилой Татьничевой, Михаилом Люгариным. Фронтовик. Визит кадров из всесильной организации его не напугал. «Молодец! – сказал он поэту. – Неси ещё стихи, пока я главный редактор, буду тебя печатать, и пошли они вон!»

Желание отстоять мир идеальный – основа героического пафоса. Был ли «золотоголовый подсолнух» – стремление к гармонии – истоком этого героического пафоса?

В стихотворении «Я русский» молодой автор, оглядываясь на пройденный исторический путь, говорит голосом всего народа:

Меня палили бешеным огнем,Меня душилиЖилистым арканом.Меня кололиПикой и копьёмРазгневанные ордыЧингис-хана.Герой обладает почти сказочным свойством – сражаться с врагом любым оружием:

Голодный, непричесанный, босой,Лицом закаменевНад Русью жалкой,Я их сшибал оглоблей,Стриг косой,Я их лупилПростой дубовой палкой.А вот строфы о современности, о ХХ веке:

Я шел на шахтыИ на рудники.Я шел по льдам,По зарослям таёжным.А за спиной хихикали враги:– Иван, куда тыС грамотой лаптёжной?И зверя разъярённогоЛютей,Завербовав предателейНа помощь,Они моихНаставников, вождей,Из пистолетаУбивали в полночь…С точки зрения тогдашней идеологии, это самое опасное место в стихотворении. Поэт пишет о времени репрессий, обвиняя врагов в русофобии. (Народ с развитой мифологией – «легендами и сказками повитый» – не может быть малограмотным!) Автор прямо заявляет о том, что вчерашние «враги» – репрессированные поэты, его наставники.

Да-да, не партийцы, не советское начальство, а расстрелянные поэты! Валентин Сорокин не пользуется эвфемизмами, не прикрывается «историческими ролями», он говорит «голосом столетий» и от имени всего народа. Вот так да! «Поэтическое душевное движение» выражено в стихах с удивительным для советских времен бесстрашием и с огромным личным чувством.

Такую свободу самосознания могли себе позволить немногие. Ну, например, Маргарита Алигер была известна стихами «Мы евреи» (глава из поэмы «Твоя победа»), появившимися в печати еще до компании борьбы с космополитизмом. Ключевая строфа:

…Разжигая печь и руки грея,наскоро устраиваясь жить,мать моя сказала: «Мы евреи.Как ты смела это позабыть?«Мы – евреи», а тут «Я – русский»!.. Наглость какая, если вдуматься. Говорил же Ленин, что подлинный интернационалист обязан считать националистическими мещанами всех, кто защищает лозунг национальной культуры: «Не „национальная культура“ написано на нашем знамени, а интернациональная (международная), сливающая все нации в высшем социалистическом единстве». А вот и пророчество Никиты Хрущева: «Мы идем к ликвидации национальностей. В Союзе [CCCР] в перспективе будет единый язык, границы между республиками скоро исчезнут».

Реакция на творчество молодого поэта последовала не только от КГБ.

Поэт Марк Гроссман доверительно поговорил с Сорокиным.

– Валя, зачем ты воюешь с евреями? Запомни: ты нас никогда не победишь.

– Посмотрим.

Через некоторое время Гроссман зашел с другой стороны:

– Валя, ты такой парень симпатичный, поэт талантливый, давай породнимся? У меня дочь красавица, сейчас десятый класс заканчивает, я вас познакомлю…

– Марк Соломонович, я женат.

– И что?!

– Нет, спасибо, не надо.

Марк Гроссман напишет предисловие ко второй книге Валентина Сорокина «Я не знаю покоя» и даст ему рекомендацию для вступления в Союз писателей. Нормальные евреи, я верю, нормально относятся к нормальным русским. А предатели и шабес-гои ничего, кроме презрения, не вызывают.

***

«Первым и главным признаком того, что данный писатель не есть величина случайная и временная, является чувство пути», – говорил Александр Блок. Стихотворению «Я русский» предшествовало «Слово к России», с поистине эпическим размахом пути:

Я твой сын, молодой, быстроокий,У планеты большой на виду,По горам, по равнинам широким,Жать, и сеять, и строить иду!И нигде мне с тобою не тяжко,Я с тобой, как Добрыня, силён,Я иду – нараспашку рубашка,Романтичен, горяч и влюблён.Сколько свежести, солнечной сини,Сколько счастья за каждым огнём!Я иду и пою о России,О крылатом призваньи своём!Добрыня Никитич – второй по популярности после Ильи Муромца богатырь русского народного эпоса, которого иногда величают князем. Летописи рассказывают: он умён, образован, со многими дарованиями – отлично стреляет, плавает, поёт, играет на гуслях… Валентин Сорокин сразу заявил о себе, как о поэте-наследнике исторической Руси.

А голос времени – совсем другой! Вот стихи Владимира Харитонова, ставшие в 70-х популярной песней:

Заботится сердце,Сердце волнуется,Почтовый пакуется груз.Мой адрес —Не дом и не улица,Мой адрес —Советский Союз.А вот любимец интернационалистов Роберт Рождественский:

Ты – Советская страна,Мой простор, моя весна.Жизнь моя – моя Отчизна,Ты свободна и сильна.Это даже не рифмованная проза, а рифмованная пропаганда, рожденная последним усилием устремлённой к гонорару воли…

«Поэт – сын гармонии; и ему дана какая-то роль в мировой культуре. Три дела возложены на него: во-первых, освободить звуки из родной безначальной стихии, в которой они пребывают; во-вторых, – привести эти звуки в гармонию, дать им форму; в третьих – внести эту гармонию во внешний мир», – писал Александр Блок. «Пою о России» – готовность внести гармонию во внешний мир. Нежность матери-крестьянки и суровость отца-воина соединились в поэте и дали его дарованию два крыла – героическое и лирическое.

В сущности, «Мне Россия сердце подарила, я его России отдаю» в миг произнесения в устах молодого поэта – декларация, почти публицистика. И художественную, и историческую ценность это обещание получает при своём выполнении. Кроме декларации, от поэта ждут художественных подтверждений, мастерства. И они – появились. От национального импульса – вглубь к традиции, к пониманию задач, и к осознанию своего эпического предназначения.

***

В 1962 году молодой поэт отправит письмо Василию Федорову. В нём – новые стихи и просьба: «…Если я графоман – не отвечайте. Но если я талантливый поэт и Вы мне не ответите, я на Вам этого никогда не прощу!»

Потянулись мучительные дни ожидания. Прошел месяц. Ждать, в общем, было уже нечего… И вдруг 7 ноября – не письмо – телеграмма: «Дорогой Валентин, поздравляю Вас с великим праздником, прекрасной книгой стихов, которая в ближайшее время выйдет в издательстве „Советский писатель“. Вы такой поэт, что ничто Вас не перешибет. Я жду Вас в Москве».

Это был один из счастливейших мигов в его жизни – получить слова признания от поэта, которого он уважал безмерно. Уважение не пошатнулось и потом, в пору их близкого и долгого знакомства.

Ну а пока взволнованный поэт с телеграммой в кармане бежит на завод. На работе он поделился с товарищами радостью. Растроганный начальник цеха сразу же дал ему отпуск – на три дня!

Летом Сорокин отправится с женой в Москву, чтобы встретиться с Василием Федоровым.

Василий Фёдоров (стихотворение написано в конце 50-х):

Поет петух золотоперый,И раз поет, и два, и три…Мне у костра любви и верыЕще дежурить до зари.Его огонь высок и вечен,Он искрой выпал из кресал;С тех пор как зверь очеловечен,Он никогда не погасал.Я от него гоню изменуИ ворошу в нем угольки…Уже идущего на сменуЯ слышу дальние шаги.***

В Москве Сорокин остановился в люксовом номере гостиницы «Украина» – пусть работа в мартене была рядом со смертью, зато платили там хорошо – с нынешними грошами на вредных производствах не сравнишь. И вот волнительный момент: набирается номер, гудки… «Федоров у телефона». Известный, прославленный поэт приглашает к себе в гости поэта молодого.

Валентин Сорокин никогда не был нахалом, и уж, тем более, не был рохлей или размазней – мартеновец! А всё же волнение, связанное с этим визитом, было у него столь велико, что он долго не решался нажать кнопку звонка 342-й квартиры. «Разница в возрасте, разница сделанного – поле, через которое уважающий себя и свое призвание молодой поэт не пробежит опрометчиво, не полезет по-свойски обниматься, не дерзнет хмельно похлопать по плечу седого, знаменитого честным талантом старшего брата. Не дерзнет!.. Чувство, с которым я ходил вокруг дома, где жил Федоров, до сих пор волнительное чувство. Я берегу его и благодарю судьбу, что оно во мне еще есть…»

И вот они встретились. Сильным и красивым был тогда Федоров. Седой человек в серебристом костюме. Посмотрел на своего младшего собрата – ахнул, понял его волнительное состояние. Позвал жену: «Лара, посмотри, на нем же лица нет! Дай ему водки…»

Много было переговорено, понято, открыто в ту чудесную поездку. Стихи читали почти до утра. На следующей день сели на такси – и к Есенину. Федоров всё наблюдал за Сорокиным, смеялся: «Экий купец приехал!»

Нет, он не был ни купцом, ни ухарем. А дерзость в нем – на посторонний взгляд – всегда была. Но эта была не дерзость, а приобщенность к правде. «Был я резок, только не фальшив…» В ту же свою поездку «отличился» в Центральном Доме Литераторов – повздорил с Михаилом Светловым. Совклассик поинтересовался у свежего человека с Урала, по слухам, перспективного поэта: чьи стихи ему нравятся? Список был обширный, но Светлов в него не попал.

Автор «Гренады» обиделся:

– А я, по-вашему, какой поэт?

– Вы? Вот такусенький, – и Сорокин сузил до предела расстояние между большим и указательным пальцем.

Светлов остолбенел:

– Пока я жив, Союза писателей тебе не видать!

Московские знакомые были в ужасе: «Извинись! Ты не знаешь, с кем связался». – «Но он, правда, плохой поэт! Ни за что!» – «Ты с ума сошел!»

Про случай в ЦДЛ Валентин Сорокин рассказал Василию Дмитриевичу.

Федоров вздохнул:

– Говорит, пока я жив, ни-ни? Ну что ж, перешагнем!

В тот же год по рекомендациям Леонида Соболева, который был председателем Союза писателей, Бориса Ручьева, Василия Федорова молодой поэт стал членом Союза писателей СССР. Приняли по верстке книжки, которая называлась «Я не знаю покоя». Назвал – напророчил… Знаменательное это событие произошло в день в его рождения – 25 июля. Валентину Сорокину исполнилось 26 лет.

Было ясно, что в жизни надо что-то менять. Но мог ли тогда предполагать счастливый обладатель новенького билета СП СССР, что жизнь настоящего литератора – это все тот же испепеляющий огонь, и неизвестно, какой огонь опасней – раскаленная металлическая лава или огонь слова, огонь, который не одного русского поэта преждевременно свел в могилу.

***

Когда кремлёвцы, номенклатурщики и коллеги «железного Феликса» (Дзержинского) предали народ и начали разрывать Советский Союз на куски собственности, слово русского писателя значило много. Валентин Сорокин вспоминает: «Чувствуя приближение смерти, писатель Иван Акулов упрекал меня в трусости, требуя беспощаднейшего текста телеграммы к архитектору перестройки».

Текст отшлифовался к полудню 18 декабря 1988 года:

Москва, Кремль, Верховный Совет СССР

До каких пор вы намерены терпеть у руля государства и партии Горбачева, болтливого человека или предателя, подчиненного полностью разрушительной идее ненавистника русского народа Яковлева, энергичного и агрессивного агента ЦРУ?

Гнездо сионизма не в Тель-Авиве, а в Москве, под главным куполом Кремля. Мы, русские писатели, требуем суда над изменниками Родины!

Иван Акулов

Валентин Сорокин

Поэт вспоминает: «Письма и телеграммы отправили мы всем, всем, даже Бирюковой и Лукьянову2…»

Такая открытая гражданская позиция у одних вызывала восхищение, у других – ненависть. Валентин Сорокин получал анонимки с угрозами. И настал день, когда чёрная ненависть перелилась в пули.

19 апреля 1992 года на Ярославском шоссе он летел на своей «Ниве» и вдруг – треск и звон – переднее стекло автомобиля изрешетилось, напротив руля… Но Бог берёг поэта – ни одна из трёх пуль его даже не царапнула.

Случай этот не поразил общественность – в те разбойные годы убийства, грабежи, покушения стали обыденностью. Но сохранилось письмо Юрия Прокушева к поэту. Прочитаем его вместе:

Дорогой Валентин!

День добрый! Звонил тебе днём. Ты – на даче! Это – хорошо. Значит, оклемался. Переволновался за тебя, как – за Вовку3! Что это – случайность, или, «или»… Страшно подумать. Береги себя и будь во сто крат осторожней. Помни: ныне, ты самый честный, бесстрашный, светлый голос России, её исстрадавшаяся, кровоточащая душа, её надежда и вера.

Пока у России есть такие поэты, такие сыны, как ты – она выдюжит, она – бессмертна. Говорю, не ради красного словца, не ради пустой похвалы, а ради – сути. Ибо, лучше кого-либо, включая, может быть, и самого тебя, знаю, что ты сегодня значишь для России, для своего родного народа, когда слово правды, национального достоинства и доброты, дороже любого «злата и серебра».

Никого не обижая из хороших и честных русских поэтов, – нет ни у одного из них такой обжигающей душу боли, страдания за Россию. И не вчера и сегодня, а всегда, с первых твоих стихов и поэм. Чего стоит только один «Бессмертный маршал», а есть ещё «Донской», «Пушкин»4, «Коловрат»!..

Дорогой Валентин! Ныне ты не принадлежишь себе, а – России. На тебе величайшая ответственность, нелёгкий, но святой груз народной веры и надежды. Сегодня 19 апреля – восемь лет, как оборвалась жизнь нашего Василия Фёдорова, горько осознавать это. Одно согревает – есть ты, наша светлая дружба, наша судьба, наша верность памяти Василия Фёдорова, верность Сергею Есенину – России!