Полная версия:

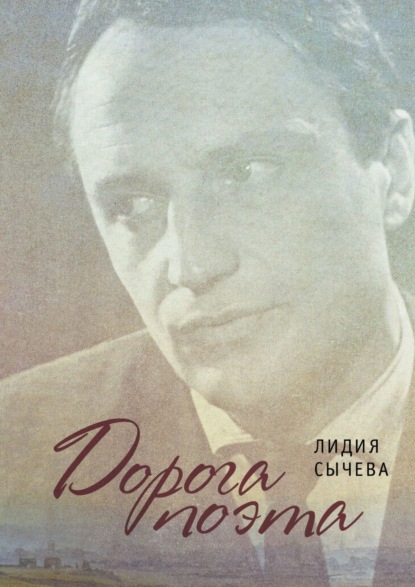

Дорога поэта. Книга о жизни и творчестве

На мгновение я теряюсь. Как объяснить лучше? Стихами?

Все мы ослепли душоюИ когда нежданно попадется нам в путиОчень светлое, большое, —Мы, как встречное солнце, стараемся его обойти.Или, может, рассказать про случай, приключившийся со мной в московском автобусе? На одной из остановок в просторный салон вошла огромная, лохматая собака, ростом с хорошего теленка; вошла без хозяина, ошейника и намордника. И хотя собака была явно благородных кровей и приличного воспитания, хотя в глазах ее не горели никакие звериные намерения, хотя вся она, казалось, была погружена в глубокую, известную только ей, природную думу, – салон замер. И каждое подрагивание сильного, упружистого хвоста, чутких, первобытного слуха ушей, и даже сладкий, зевающий, вовсе не кровожадный оскал домашнего зверя воспринимался одними пассажирами с тихой паникой, другими с тщательно скрываемой равнодушием тревогой. И когда собака воспитанно покинула транспорт на следующей остановке, мягко прыгнув на одинокий тротуар, автобус испустил общий, объединительный вздох облегчения…

– Поэт всегда отличается от всех, – сказала я вслух, и видя в глазах длящееся ожидание, легко добавила, – ваш брат – прекрасный поэт. И относятся к нему по заслугам.

А себя я мысленно пытала: неужели поэты никогда не ошибаются в своих пророчествах? Неужели никогда?

Кого о счастье ни спроси я,Судьбой заласканного нет,Зачем мне кажется, Россия,Что я последний твой поэт?..***

В один день он стал взрослым, в один день. Этот сентябрьский день 1945-го четко разделил жизнь на до и после. До – счастливое детство, пусть военное, голодное; после – горькая юность, беда, тяжелая ноша.

«Был у меня брат – старший. Волосы золотистые. Глаза голубые. Статью – прямой. Походкой – ровный. Вырос он, как все деревенские ребята, быстро. Да и война помогла: мужики на фронте, а ему уж пятнадцать лет. Хозяин».

А звали брата – Анатолий. Мастеровой парень – как и все мосали. И – поэтичный: стихи сочинял. На липовой дощечке, фуганком продернутой, напишет невесте, Малаше, четыре строки:

Бедна деревня наша,Налоги вновь и вновь,Не плачь, моя Малаша,Судьбе не прекословь.Наивные стихи, зато гармонист Анатолий – хоть куда! И парень хоть куда – золотокудрый. И брату, Вальке, опора и отрада: «Глубокой ночью в мою макушку нежно дышал брат. Я спал и никого и ничего не боялся. Анатолий, умный и грамотный, рядом. Жених. И невеста у него красивая».

Погиб он в карьере, откуда ивашлинцы добывали глину для хозяйственных нужд. Погиб на глазах у младшего брата, заваленный глыбистой глиной.

Кто не терял единственного брата, старшего, тот горе это трудно поймет. Я – теряла… Эта боль, которую даже спустя годы трудно ворошить, даже спустя годы трудно о ней говорить.

Помню, как получив роковую телеграмму, мы с родителями, не веря, но уже обреченно одетые в траурное, шли от автомобильной трассы к дому брата. Был август, вечерело, и нужно было пересечь огромный зеленый луг. И я, помимо своей воли, вдруг отметила отстраненную от нашего горя, никак не связанную с ним, красоту этого луга-чаши; уже легла роса, и он был серебристый, торжественный… И в эту секунду мне кинжально-больно вдруг открылся весь ужас случившегося, все будущие мои мытарства, всё горе… И какими лишними были мы, крошечные траурные фигурки на этом огромном и бесстрастном лугу!..

А девятилетний Валентин, на лошади, через ночную тайгу гнал к доктору, гнал, презрев страх к лесу, к дикому зверю, к опасной дороге, гнал, крича и плача о брате. Поздно – не помог доктор Шокуров. И не мог помочь.

«Брат мой на скамейке лежит. Высокий. В синем костюмчике. Если бы встал сейчас – очень высокий… Руки в кистях перетянуты шнурочком. Зачесан. Золотоволосый, нежный, спокойный, очень красивый и бледный. А на висках – раны. Глыбы его стиснули там, под землею, стиснули и виски ему сдавили».

А мой брат был – агроном. Землю любил. А еще – книги. Сколько помню его, в свободную минуту он всегда с книгой. И с котом на животе – тот, довольный, мурлычет… Сестры звали брата «Кошачьим богом». А ребята в сельхозтехникуме – «Профессором». А я с ним никогда по душам не поговорила. Сначала – маленькая. Потом – стеснялась. Потом – некогда. Не успела…

А Валентина ивашлинцы теперь величали бобылем – один рос, один мужал. Отцу особо не пожалуешься: инвалидом с войны пришел. «Кто не терял брата – не знает брата. Брат – ежеминутная опора для младшего. А у меня – четыре сестры и – ни одного брата».

Мой брат покинул нашу семью в тяжелое время. Это было время, когда Ельцин начал падать с моста, когда зашаталась твердь СССР, когда Божье землетрясение отвалило от основы куски Казахстана, Украины, Прибалтики, Средней Азии; когда в ходу были талоны, очереди, безденежье, общее народное страдание. Это было время чернушной сыворотки, которая лилась с экранов и страниц газет, время, когда сбилось с привычного хода мироздание, когда зима перестала быть зимой, а осень приходила всегда, когда хотела…

Это было время тяжелых испытаний для всех русских людей. Россию убивали, а убивая, грабили, а грабя, оскорбляли, так что немногие, немногие из русских поэтов пережили это время…

На радио «Культура» о писательнице Тэффи: «Революцию октября 1917 года не приняла, эмигрировала в Париж».

О миллионах моих современников можно было бы сказать так: «Революцию 1991—1993 гг. не приняли. Эмигрировали на тот свет».

Из дневниковых записей Валентина Сорокина, январь 1991-го

Подумать и то страшно: в такой большой и разнородной стране отдать радио, экран, прессу в сионистские руки!.. Когда московские проститутки и гомики творят «чудеса» на сцене, в нациях, не потерявших уважение к нравственности, происходят взрывы гнева. Распад СССР неминуем.

*

Телевидение, его комментаторы и весь израильский клан овладели ситуацией в стране полностью. Законы – ничто. Указы – ничто. Рабочий класс – ничто. Армия – ничто. Мыши почти свалили славного слона в канаву.

Серым грызунам помогает Горбачёв – своей продажностью, а Лукьянов – своей тупой хитростью. И оба они смертельно боятся Буша, как строгого кота боятся мерзкие юркие существа, шмыгающие за щелями.

*

Б. Н. Ельцин не занят русскими беженцами, не занят Россией. Как и Горбачев, он занят собственным убогим величием и планетой, минуя наши поля, наши дома, наши осиротелые кладбища.

Это – негодяи! Тип этих людей – тип революционных бухариных: я – мир, я – эпоха, я – мессия!.. Ублюдки марксизма.

***

Много я прочитала книг и много я передумала о своей жизни, и о жизни тех, кого знаю. А поняла мало. Простой вопрос: зачем живет человек, но заслонить его не могут ни мировые катастрофы, ни ежедневная суета выживания, ни беда, ни счастье.

Всегда, с детства, уживаются во мне два мира – один явный, видимый, обыденный, другой – тайный, волшебный, сокрытый. И я думаю, что людям, в большинстве своем, не нужна правда первого мира – она им и так известна. Но вот передать красоту второго – задача почти непосильная. Иногда мне кажется: я умру – скоро или не скоро – тело мое растворится в земле, и могильный крест поглотит вечность, и совсем, совсем ничего от меня не останется, и внешняя жизнь изменится в соответствии с предсказаниями фантастов, а серебряный ветер все будет лететь в бескрайнем небе, и другая, еще не рождённая девочка, навсегда очаруется невысокими зелеными холмами и шатровым, купольным небом, по которому плывут бесконечные облака… Странное чувство – грустной свободы – испытываю я сейчас. Я знаю, что я пришла в мир восхищаться и любить. Да, любить и восхищаться. И говорить об этом много не надо. Но человек – река. Течет ли он, закованный в бетонную трубу, под землей, или мчится ледяным горным потоком, или струится деревенским ручьем у последней избы, везде у него свой пейзаж, свои окрестности. Природа молчалива. На родине моей плохо растут леса: сосны, насаженные человеком, вытягивают кривенькие, несильные стволы. Кто возьмется воспевать некрасивые деревья?! А ведь они ни в чем не виноваты… И люди тоже во многом не виноваты. Я росла, взрослела, ошибалась и меня всегда мучила немота – не моя даже, а тех, кто страдал и умирал рядом. Две даты – и прочерк на могильном камне. И всё! Серебристый ветер разбрасывает серебристые листья по округе. От серебристого тополя, что у моего дома растет. И куда бы я не поехала – дальний, близкий мне путь – нет-нет, да и увижу или подниму серебряный лист.

Но сейчас я дома, и сердцу моему легко, печально. Родители постарели, но держатся. Газета «За изобилие» придет завтра, а предыдущий номер, увы, ушел на неотложные нужды… В ажурной тени старой яблони сидим, отдыхаючи, трое – мама, папа и я. Новости, местные, перебрали. Переходим к темам политическим.

– Что ж, – спрашивает папа, – астрологи в Москве предсказывают: будет реформа денег или нет?

Я честно пожимаю плечами: не знаю.

– А София Ротару, она вроде слепая?

– С чего бы? – изумляюсь я.

– Передавали по телевизору, что она в канаву упала…

– Ельцин тоже с моста падал, – трезво замечает мама, – не слепой же…

Родители идут в дом. Я мешкаю: мне хочется несколько минут побыть одной. Я вернулась в простую, объяснимую жизнь, в ней нет никакой многомыслицы, но сколько значения! Это ведь родная мне жизнь, почему же невозможно в ней раствориться?! Тополь качает серебряной головой; легкий ветер перебирает седые листья. Я люблю мир, но в эти минуты мир со всей его необъятной красотой кажется мне намного хуже моего чувства. Мир подчиняется мне: знаю, настанет ночь, и я буду командовать звездами без всякой гордыни. Мне и сейчас, взрослой уже, снятся полетные сны. Душе трудно расти – много было потерь и ошибок. Но как вечная Жар-птица, она всё рвется в небо, заманивает в чужие, тридевятые земли, нехоженые и опасные. Что будет? Судьбы не угадать.

И вот я уже иду по Москве, нынешней, знаменитой, чопорной, и она, банковская, чужая, бизнесовая Москва-столица, кажется мне по колено. Я иду по Гоголевскому бульвару. Иду, твержу. Иду, пою. Иду, зову:

Просиял закат небесным пылом,Ночь темна, а впереди светло.Я свободен от всего, что было:Удивляло, мучило, вело.Где-то ветром новый флаг полощет,Предвещая бурю кораблю…Ну а я люблю, как в белой рощеБелую снежину я ловлю.Медленно скользит она и вьетсяИ, не замечая никого,Жжением томительным коснетсяВздрогнувшего сердца моего.Белая снежина, я ль не с неюПрохожу по вихрям стрежневым, —Только эта капля не тускнеет,Посланная зорями живым.Не огни мелькают – годы, годы,Если за туманами весныКроме снов мучительных природыЕсть еще божественные сны…***

Но как красивы стихи Валентина Сорокина! Поэтический мир его населен журавлями, орлами, оленями, медведями; буйные реки, балуясь, сбегают с каменистых гор; белая снежина медленно скользит и вьется у самого сердца; прячутся в молодой зелени молодые соловьи, притаились в лесу иволги и кукушки, засмотрелись лебеди в зеркальную гладь озера – какой красивый и какой освоенный мир! Мир природы. Лесники и пчеловоды Сорокины на Урале. И поэт Сорокин – лесник: каждый зверь в его лесу ухожен, обласкан; каждое дерево заботливо обережено, каждая птица внимательно выслушана – даже самая бестолковая… Нет без природы поэзии. А мы живем в окружении бетонных коробок на сером асфальте, ложимся спать под вой самолетов, просыпаемся в ночи от унылых звуков автосигнализации… Мы еще затоскуем по лесной многозначной тишине; мы еще заскучаем по елкам и березам; по чистому воздуху, ключевой воде… В рассказе «Дедушка мой» поэт напишет: «А часто мы слышим иволгу? Помню, дедушка говорил мне: „У, серых-то птиц не сосчитать!.. А иволга – зеленая. Вот как её природа любит!..“ А медведь в зоопарке, как мы в городе, скучный. Одиноко ему. Да, в Москве не только зелёную, и серую-то иволгу не увидишь».

Да, мы еще затоскуем по иволгам, может, не очень-то и понимая истока своей тоски… Если, конечно, останутся люди, способные на какие-то другие чувства, кроме телерекламных улыбок, ужимок и вскриков. Говорят, что демократы и олигархи, вроде Чубайса, Немцова, Новодворской, Гайдара, Хакамады, Явлинского, Борового, когда собираются вместе, поют песни Булата Окуджавы, и в частности: «Возьмемся за руки друзья, Чтоб не пропасть поодиночке…»

Какой тонкий, изощренный поэтический вкус! Как точно он соответствует вороватым глазкам Чубайса, маслянисто-нахальному личику Немцова и пластмассовой грации Хакамады! В самом деле, было бы странно, если бы передовой отряд реформаторов затянул «Среди долины ровныя…» (из Алексея Мерзлякова) или «Нелюдимо наше море…» (из Николая Языкова). А Явлинский, без обычного своего кислого прищура вдруг прочел, например, из Луговского:

Звезда, звезда, холодная звезда,К сосновым иглам ты все ниже никнешь.Ты на заре исчезнешь без следаИ на заре из пустоты возникнешь…Странная получается картина: Андрей Вознесенский со своею «волшбой» совершенно вываливается из ряда Сергей Есенин – Борис Корнилов – Дмитрий Кедрин; а Владимир Луговской, ныне полузабытый поэт, не обладающий ни властью энергочубайства, ни телепронырливостью Немцова, никак не разрешает прикоснуться к своим стихам духовным инвалидам из стана олигархии и спекулятивной демократии.

А что есть духовное убожество? На государственном уровне мы видим сегодня демонстрацию «низменно-материального» во всех вариациях. И главный показатель сего – отсутствие смысла существования Российской Федерации. Этот смысл не ощущаем ни в обществе, ни в народе. Помнится, Борис Николаич дал «творческой интеллигенции» задание найти «смысл» – национальную идею. (В интеллигенцию вошли Кобзон и Хазанов.) Задание, конечно, ханжеское. Таким же ханжеством была «мировая революция», «партия – ум, честь и совесть» и т. п. Но сама тоска по идее у Николаича – показательна. Ведь смысла в существовании РФ, ни при Николаиче, ни ныне, при Владимирыче, как не было, так и нет. Набить карманы деньгами – не смысл. Борьба за медиа империи – не смысл. Угождение Западу – «друг Билл», «друг Буш», «друг Шрёдер» – не смысл. Диктовка МВФ – не смысл. Вхождение в «западную цивилизацию» – не смысл…

Пришли, пришли в Россию править люди, которые, к годам своим немалым – «управленческим» – не нажили главного: понимания того, что есть вера, любовь, свобода, совесть, семья, родина, народ, правосознание, государство и даже – частная собственность. Им, как говорится, не дано. У них нет образования – образ мира не складывается в их сознании. И иные, более мелкие образы, тоже. Эрудиция есть – «западный опыт», а чувственного осмысления глобальных понятий – нет.

Образ – это чувство. Существует, как известно, умственная отсталость. Большая беда для человека, для его родственников такой диагноз. Но как быть с эмоционально-чувственной отсталостью? Для общества, государства, для всей земной цивилизации, эти «нормальные» люди – глубочайшее несчастье. Им неподъемно прошлое, его образ. Они не исходят из его потребностей. Всё святое для них имеет продажную цену. Имена – Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр Суворов, Георгий Жуков – ничего не говорят их сердцу. Да и если ли сердце у людей бессовестных и бессердечных? Все их решения – результат интеллектуальных заимствований, или внешнего влияния, или собственное «техническое творчество». Так живому дереву обрубают ветки и привязывают к стволу искусственные, муляжные плоды – красиво же! Но муляжи, хоть и радуют глаз «садовника», не съедобны, не дадут семени. Воистину, что посеешь, то и пожнешь…

Люди без образования, без образа прошлого, не обладающие воображением, чувством времени, прогноза, не могут создать и жизнеспособный образ будущего. Они пятятся задом к пропасти, пытаясь заставить и всех нас думать «этим местом». Могут ли они, допустим, воспринять такие строки:

Мы забываем, восходя на кручи,Вбегая в корабли и в поезда,Зовет нас то, что человека мучит, —Свет памяти и совести звезда.Они горят в сознанье обоюдно,Под каждой доброй крышею в чести.Зовет нас то, что потерять нетрудно,Но невозможно снова обрести!Лесники и пчеловоды Сорокины на Урале. Мосали. Чистюли. Совестливые и правдивые, нежные и честные. Да и они ли одни? А род Самохиных? А Назаровы? А мои истоки – род отцовский и род материнский? А тысячи и тысячи – те, что полегли под Сталинградом и на Огненной дуге, те, что до сих пор не похоронены в смоленских лесах и под Волховом – и такому народу убогих правителей в руководство?! Что же нам остается? Слово – воздух. Но и оно отнято. И снова, в который уж раз «совесть нации», Окуджава, гнусавит по радио:

Возьмемся за руки друзья,Чтоб не пропасть поодиночке…Они-то не пропадут. Прав был, прав, тот безработный из Мурманска с которым мы вместе ехали в поезде. Жалею – слушала я его тогда невнимательно…

***

«Известия», 5 октября 1993 года.

ПИСАТЕЛИ ТРЕБУЮТ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕШИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

«Известия» получили текст обращения к согражданам большой группы известных литераторов.

Нет ни желания, ни необходимости подробно комментировать то, что случилось в Москве 3 октября. Произошло то, что не могло не произойти из-за наших с вами беспечности и глупости, – фашисты взялись за оружие, пытаясь захватить власть. Слава Богу, армия и правоохранительные органы оказались с народом, не раскололись, не позволили перерасти кровавой авантюре в гибельную гражданскую войну, ну а если бы вдруг?.. Нам некого было бы винить, кроме самих себя. Мы «жалостливо» умоляли после августовского путча не «мстить», не «наказывать», не «запрещать», не «закрывать», не «заниматься поисками ведьм». Нам очень хотелось быть добрыми, великодушными, терпимыми. Добрыми… К кому? К убийцам? Терпимыми… К кому? К фашизму?

И «ведьмы», а вернее – красно-коричневые оборотни, наглея от безнаказанности, оклеивали на глазах милиции стены своими ядовитыми листками, грязно оскорбляя народ, государство, его законных руководителей, сладострастно объясняя, как именно они будут всех нас вешать… Что тут говорить?.. Хватит говорить… Пора научиться действовать… Эти тупые негодяи уважают только силу. Так не пора ли её продемонстрировать нашей юной, но уже, как мы вновь с радостным удивлением убедились, достаточно окрепшей демократии?

Мы не призываем ни к мести, ни к жестокости, хотя скорбь о новых невинных жертвах и гнев к хладнокровным их палачам переполняют наши (как, наверно, и ваши) сердца. Но… хватит! Мы не можем позволить, чтобы судьба народа, судьба демократии и дальше зависела от воли и кучки идеологических пройдох и политических авантюристов.

Мы должны на этот раз жестоко потребовать от правительства и президента то, что они должны были (вместе с нами) сделать давно, но не сделали:

1. Все виды коммунистических и националистических партий, фронтов и объединений должны быть распущены указом президента.

2. Все незаконные, а тем более вооруженные объединения и группы должны быть выявлены и разогнаны (с привлечением к уголовной ответственности, когда к этому обязывает закон).

3. Законодательство, предусматривающее жестокие санкции за пропаганду фашизма, шовинизма, расовой ненависти, за призывы к насилию и жестокости, должно наконец заработать. Прокуроры, следователи и судьи, покровительствующие такого рода общественно опасным преступлениям, должны незамедлительно отстраняться от работы.

4. Органы печати, изо дня в день возбуждающие ненависть, призывающие к насилию и являющиеся, на наш взгляд, одним из главных организаторов и виновников прошедшей трагедии (и потенциальными виновниками множества будущих), такие, как «День», «Правда», «Советская Россия», «Литературная Россия» (а также телепрограмма «600 секунд»), и ряд других должны быть впредь до судебного разбирательства закрыты.

5. Деятельность органов советской власти, отказавшихся подчиняться законной власти России, должна быть приостановлена.

6. Мы все сообща должны не допустить, чтобы суд над организаторами и участниками кровавой драмы в Москве не стал похожим на тот позорный фарс, который именуют «судом над ГКЧП».

7. Признать нелегитимным не только съезд народных депутатов, Верховный Совет, но и все образованные ими органы (в том числе и Конституционный Суд).

История еще раз предоставила нам шанс сделать широкий шаг к демократии и цивилизованности. Не упустим же такой шанс еще раз, как это было уже не однажды!

Алесь Адамович, Анатолий Ананьев, Артем Афиногенов, Белла Ахмадулина, Григорий Бакланов, Зорий Балаян, Татьяна Бек, Александр Борщаговский, Василь Быков, Борис Васильев, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Давыдов, Даниил Данин, Андрей Дементьев, Михаил Дудин, Александр Иванов, Эдмунд Иодковский, Римма Казакова, Сергей Каледин, Юрий Карякин, Яков Костюковский, Татьяна Кузовлева, Александр Кушнер, Юрий Левитанский, академик Д. С. Лихачев, Юрий Нагибин, Андрей Нуйкин, Булат Окуджава, Валентин Оскоцкий, Григорий Поженян, Анатолий Приставкин, Лев Разгон, Александр Рекемчук, Роберт Рождественский, Владимир Савельев, Василий Селюнин, Юрий Черниченко, Андрей Чернов, Мариэтта Чудакова, Михаил Чулаки, Виктор Астафьев.

…В этом чудовищном документе – «красно-коричневые оборотни», «тупые негодяи», «наша юная, но достаточно окрепшая демократия» – больше всего поражают все-таки подписи. Особенно – женские имена: жеманная Ахмадулина, дисциплинированная Римма Казакова, Татьяна Бек, якобы поэтесса, еще одна Татьяна – бедный Пушкин! – Кузовлева, Мариэтта Чудакова – чудаковатая, везде ей чудились погромы… Из мужчин: Анатолий Приставкин ныне председатель Комиссии по помилованию при президенте РФ. Милует чикатил, жалеет, лет слёзы, тут же пишет книги – ужасная страна Россия, в ней столько убийц! Александр Рекемчук учит студентов Литинститута мастерству. Судя по его ученикам, в содеянном не раскаивается. И Окуджава… Лирик же. Глядя на список подписантов, невольно вспоминаются слова из окуджавской песни, так любимой демэлитой. И смысл её видится намного яснее и четче. К сожалению.

Поднявший меч на наш союзДостоин будет лучшей кары.И я за жизнь его тогдаНе дам и ломаной гитары…***

Из дневниковых записей Валентина Сорокина, ноябрь 1993-го.

Несколько недель я не мог взяться за свой дневник – душа изнывала от боли: я ведь трижды приходил 4го октября на пл. Восстания, откуда видно, как расстреливали из орудий окруженный Дом Советов…

Мы с Вл. Фомичевым дважды, в 11 часов и в 14 часов из Литературного института добирались через ул. Качалова туда.

Свистели над нами пули. Но я не военный человек – не понял: то ли бьют с крыши радиостанции, то ли бьют по радиостанции снайперы.

Когда мы двигались второй раз, впереди нас поднялся крик, начали падать на тротуаре люди. Мы повернули с Качалова на ЦДЛ, дворами, и опять: на пл. Восстания кипит народ. Кто – молится, кто – плачет, кто – проклинает подлецов, пославших части нескольких дивизий штурмовать беззащитных.

Минуты, считанные минуты я терпел эти пули, эти бабаханья, эти тупые стальные удары армии по мраморному безвинному Дому.

В окна Дома Советов пучками, пучками, снопиками, снопиками, струями огненными влетала смерть, грозно сверкнув у самого стекла.

Расстрел живых, миллионам знакомых людей, совершался ясным осенним днем, весь день, весь день, с утра и до вечера. Моё состояние было ужасное: словно я каждый выстрел принимал в сердце. Стыд. Горечь. Беда. Трагедия. Катастрофа. Расстреливали Россию, Родину русскую!.. (…)

В 6 часов третьего октября я быстро позавтракал и уехал в Константиново на есенинский праздник. До второго октября я категорически отказывался ехать, но второго вечером Прокушев уговорил меня поехать.

Прокушев, Можаев, Кочетков, Парпара, Осипов Вален., Паркаев, брат Хазбулатова Амлихан и еще поэт из Молдавии – тронулись на Рязань в 7 часов.

Мне в Константиново говорить было нелегко. Душила боль. День золотился и сиял. А я чувствовал беду, русскую и огромную, о чем и говорил со сцены, разочаровывая местное демократическое руководство. Ельцинисты обиделись – не простились со мной, не подали руки. (…)

Пятого, во вторник, я с Эдуардом Хлысталовым, куда нас допустили, обошел разрушенный Дом Советов. Дом Советов еще дымился. Верхние этажи, шесть этажей, попыхивали черными клубами. Вокруг – рвы, плиты, лужи крови. Со стороны главного подъезда, спустившись по ступеням к Москве-реке, мы увидели три трупа. Молодые мужчины. (…)

На экране телевизора постоянно мелькают вслед за физиономией Ельцина предательские лица Грачёва и Ерина. Тройка – преступники устрашают народ, Россию устрашают, и пойдут, готовы теперь в любой день, снова развернуть бэтээры у любого дома на Руси. Тройке любая кровь теперь – не помеха… (…) Мне кажется, мы потеряли Россию…