Полная версия:

Дорога поэта. Книга о жизни и творчестве

Из поэмы Валентина Сорокина «Бессмертный маршал», 1977.

Мой дальний хутор на Урале грозном,А где же ты и что с тобой? – скажи.Кресты, кресты,По луговинам роснымПорхают одичалые стрижи.Кресты, кресты,Куда ни повернусь я —Кресты, крестыИ – муторно окрест.Но не поставил ворог крест над Русью,А Русь над ним переломила крест.К нам замышляли недруги не тропы,А трассы проутюживать в поля.Не взять России – и не взять Европы,И мир не взять,О русская земля!И – проклят тот,Кто жуткий день вчерашнийУпрячет в омузеенный гранит,Кто русский духИ русское бесстрашьеНе приумножит и не сохранит!..***

В Волгоград я приехала днем. День, правда, уже клонился к закату, и подъезды к городу, широкие проспекты, здания с колоннами – все было озарено золотым зрелым светом, солнечные лучи – длинные, мягкие, согревали город последним летним теплом: август стоял на исходе.

В городе у меня были служебные дела – но это завтра. Сегодня – свободное время. Подошел троллейбус, на боку, на табличке-указателе, я прочитала один из пунктов назначения: «Мамаев курган».

…И вот уже я поднимаюсь по бетонным ступеням в гору. Я пока еще не вижу монумента, лишь темно-зеленые, грубые флаги пирамидальных тополей реют по сторонам, да грозное небо над головой. Оно, это небо, наливается свинцом и гневной синью с каждым моим шагом. Ветер становится жестче. Пахнет свежестью, простором, чувствуется присутствие вблизи большой воды. В горле сохнет. И внезапно, в одну секунду, мне открывается монумент – гигантская, страшная в своей силе, женщина с тяжелым мечом на фоне окровавленного закатом, уходящего солнца. Еще нужно преодолеть много ступеней, миновать ряд огромных, но кажущихся небольшими, по сравнению с главной, скульптур; пройти мимо стены-скалы, испещренной Сталинградскими надписями… Долго, очень долго, я поднимаюсь на вершину кургана. Мне жутко от силы, которая сюда вложена, и страшно оттого, что я даже не могу ее осознать. Нигде, никогда больше я не встречала ничего подобно. Языческая, дикая мощь и храмовая, недосягаемая святость. Небо на острие меча клубится высоким, адовым свинцом, реют бетонные одежды на женщине-богине, обнажая её крупные, напитанные силой стати, Волга внизу кажется только что вспаханным полем. Воды почти недвижимы, они красно-коричневые, словно всё еще несут человеческую кровь. Я содрогнулась. «Здесь стояли насмерть гвардейцы Родимцева, и они победили смерть!», – черной краской, от руки, было выведено на плитах дебаркадера.

Потрясенная, погруженная в свои раздумья, механически спускаюсь я в огромный круглый зал у подножья монумента. Сумрачно, словно в царстве Аида. Пылает вечным огнем факел, который держит огромная, поднимающаяся из недр кургана человеческая рука. Отсветы пламени скользят по залу. На стенах, словно распятые знамена, каменеют выложенные красной мозаикой скрижали. Мелкими золотыми буквами, в несколько тесных рядов, грудятся фамилии погибших. Их очень много, этих красных плит. Их очень много, этих золотых фамилий… Но как же я могла забыть, запамятовать: здесь, на Мамаевом кургане погиб мой родной дядя! Родившись много позже, я и войну, и погибшего дядю, от которого в нашей семье не осталось никаких материальных свидетельств, кроме фотографии, со временем стала воспринимать как миф. Ушел воевать и погиб молодым. Вот и всё.

Но теперь то, что для меня было мифом, благоговейным воспоминанием, вдруг обрело почти живую силу. Как странно, страшно, стоять на кургане, политом родной кровью, стоять на самой этой крови! Быстро, нервно я взглянула вокруг. Здесь, на мозаичных скрижалях, в бесконечном золотом списке где-то есть и его фамилия. Почему-то для меня стало очень важным найти её. Зачем? Я не знала. Отблески огня слабо озаряли огромный зал. Близилась ночь, и на улице стремительно темнело. Стараясь быть внимательной, я стала просматривать списки. Я спешила. Но каждая плита, из-за обилия фамилий, требовала времени. Я напрягала зрение. Глухо грохотал гром, свет быстрых молний змеился рядом – собиралась гроза. С каждой минутой в зале темнело, и казалось, что круглая крыша опускается ниже, просветы между ней и стенами почернели. Загуляли сквозняки, пламя стало рваным, неровным. Фамилиям не было конца: «Баранов Т. А., Лыков И. М., Агибалов С., Мухамедшин Р. Т.», – алфавитный принцип не соблюдался, что ещё более затрудняло мою работу. Увы, недосмотрев пять или шесть плит, я вынуждена была оставить своё занятие – стало совсем темно и я не могла разобрать букв.

Выбравшись на поверхность, где было светлее, чем в зале, я обнаружила что да, вот-вот грянет ливень. Еще страшнее и беспощадней вырисовывалась в небе фигура монумента, что-то мстительное и всепонимающее чудилось мне в облике этой языческой женщины. Она казалась больше и сильнее неба; неба, в рваных дождевых тучах, низкого, набрякшего, сине-черного, полуночного. Оттого, что на душе было смутно, я шла медленно, не спеша, хотя первые крупные капли дождя уже звучно упали на бетон. Навстречу мне поднимались две парочки – подростки с пивом, с подружками. Тонконогие, тонкорукие, в брючках, с одинаково высвеченными челочками, редкими волосенками, они смеялись истерическим, нетелесным смехом, таким, будто он шел извне.

Все во мне передернулось. Что-то мешало мне принять живое, видимое, может быть даже и страдающее по своим бестолковым поводам; оно, это живое, воплощенное в подгулявших подростках, было ненавистно. Я удивилась себе: вот, оказывается, как я могу ненавидеть! Я ненавидела их так, будто они меня лишили любви, или осквернили мой дом, или надругались над моими близкими. Сердце моё забилось мучительно, редко, громко. Уже они поднялись высоко и не слышно было смеха, лишь контуры их карликовых, согбенных фигурок вырисовывались вдали, а боль все еще не отпускала меня – я ненавидела их больше, чем своих личных врагов.

И тут дождь пошел по-настоящему. Мне стало грустно, так грустно и страшно, будто я посетила египетские пирамиды. Все пройдет: одна жизнь, один народ, один вечер, одна ночь… Тогда зачем жить, опираясь на правила, долг, мораль, если все пройдет – и жизнь героя, и жизнь насекомого? Насекомому даже легче – никто не оскорбит его прах, никто не будет смеяться на его могиле. И не все ли равно, кто победил в той войне? Ну, допустим, победил бы Гитлер, и сейчас на Мамаевом кургане стоял бы другой монумент, и возможно, не менее величественный, и какая-нибудь фрау искала среди фамилий погибших своего дядю. Да и в самом деле, разве Гитлер не победил? Явлением этих подростков. Только воинствующий, неуспокоенный враг может хохотать на кладбище! Или – победило время? Не Гитлер, а время. Но неужели время – больше жизни? Неужели живая, мучительная кровь, будоражащая моё тело, ничто по сравнению с бесстрастными и вечными минутами? Тогда зачем всё, зачем эти жестокие, смертельные эксперименты, которые с нами проделывают? Я не хотела такой жизни!

И мне стало жаль себя, и всех людей – хороших и плохих, которые меня окружали, и которые тоже были в вечном земном скитании, и жаль времени, которое мы проживали в суете и слепоте. Но больше всего я вдруг пожалела дядю. И образ его, до этого плоско-фотографический, абстрактный, мёртвый, вдруг обрёл плоть и кровь, и я увидела его живым. Лишь на секунду. Я увидела его глаза, серые, усталые; плотно сжатые губы, молодой, незавершенный еще овал лица. И жальче всего была эта незавершенность, говорящая о том, что он так и не узнал ни женской нежности. И мне казалось, что это очень обидно – умереть без любви…

***

О, русская земля… Как часто мучительны и безотрадны путешествия по русской земле – но другой земли, земли чужой, немой, не говорящей, нам не надо.

Все одолеешь, море и пустыню,Леса возьмешь и горы на пути,Но если вдруг душа твоя остынет, —Её снегов уже не перейти.Говорят, что писатель отражает время. Это так, и не так. Писатель, по-моему, должен искать истину в любом времени и говорить о ней… Атеист и верующий, подлец и праведник, Маркс и Достоевский, все мы совершенно по-разному трактуем мир, поступки, течение жизни. И в атеистическую схему современный мир укладывается гораздо охотней, чем в религиозную. Атеизм и материализм объясняют всё, кроме одного – чуда. Чуда любви. Причем не какой-то абстрактной, «к человечеству», а к конкретному человеку, в котором сосредоточен весь мир. Каждый, к кому приходила любовь, скажет, что это чудо, причем совершенно нежданное и незаслуженное, счастье сверхмерное, райское. Как? За что? Нет объяснения. Любовь – чудо. И только осознание этого чуда в религиозном смысле позволяет продлить блаженство. Какая тревога у Есенина, какой крик, какая тоска по любви, по откровению!

Листья падают, листья падают.Стонет ветер,Протяжен и глух.Кто же сердце порадует?Кто его успокоит, мой друг?Но и художественная проза (что уж говорить про поэзию!) – это чудо, природу которого разгадать невозможно! Вот ты сидишь за письменным столом, и – ничего, в душе тишина. Но стоит тебе выйти из дому, сделать шаг, вдохнуть свежего воздуха, посмотреть на родное небо – без всякой «творческой» мысли – и что-то соединяется в тебе, начинает работать, образ мгновенно делается живым. И каждое движение, взгляд, поворот головы – все это добавляет жизни образу.

Откроем Сергея Есенина, любое стихотворение, наугад:

И тебе говорю, Америка,Отколотая половина земли, —Страшись по морям безверияЖелезные пускать корабли!Какая воля, какая уверенность в слове, какая пророческая правда! И разве сегодня Америка – не отколотая половина земли?

А Борис Корнилов, волжанин:

Эти вовсе без края просторы,где горит палисадник любой,Нижний Новгород,Дятловы горы,ночью сумрак чуть-чуть голубой.Влажным ветром пахнуло немного,легким дымом,травою сырой,снова Волга идет, как дорога,вся покачиваясь под горой.В каждой строке – предчувствие любви, сильной, чистой, юношеской. И как залог силы, победительности – Волга-дорога, просторы без края, сумрак, ветер…

А вот и Дмитрий Кедрин:

Серы, прохладны и немыВоды глубокой реки.Тихо колышутся шлемы,Смутно мерцают штыки.Смерть, ход, «шаг» истории, река Лета и будничный пейзаж – умрут многие. А всего – четыре строки!

И попробуем «вплести» в этот поэтический венок стихи Андрея Вознесенского:

И никогда б в мою жизнь не вошлаТы, что зовешься греховною силой —чисто, как будто грехи отпустила,дом застелила – да это ж волшба!«Волшба» волшбою, а чуда нет! Но как вся эта мертвая «волшба» сглаживает, ворует, топит впечатление от стихов Есенина, Корнилова, Кедрина! И как же, после таких сравнений, мы можем стать «демократами» и «плюралистами» в литературе?! Нет, мы можем быть только несоединимыми, несопоставимыми, несмешиваемыми мирами, по-разному понимающими и литературу, и жизнь, и талант, и призвание. И никакого «консенсуса» у нас никогда не будет. У нас разные дороги: одни все время в гору с грузом беды и счастья, другие – с горы, набив карманы пастернаковскими, букеровскими, триумфскими и прочими ворованными премиями-долларами. Помочь друг другу мы, увы, ничем не можем…

Все попытки литературоведов, структуралистов, лингвистов, философов «разобрать» образ, символ, разъять его, развинтить – совершенно безнадежны. Это не значит, что эти попытки не нужны – исследуют же физики атомное ядро, расщепляют его и проч. Но от собственных исследований они же потом и ужасаются – от беспощадной атомной бомбы, например.

«Разъятие» образа порождает информационные, словесные «бомбы» – рекламу, политагитки, лжелитературу, состряпанную по рецептам-шаблонам. Все это – другой мир. Мир мертвечины, мусора, пустой жизни. Я люблю – это значит: я ничего не знаю (при всем моем старании, ежедневном, кропотливом – познать мир, природу образа, стиха, прозы). Я люблю – это значит: я чувствую. Безрелигиозность есть бесчувственность; ведь образ создается только при участии чувства; нет чувства, и образ не будет жить, даже если в него вложишь всю свою эрудицию, фантазию и старание. Бог – чувство – помогают творить, всякое творчество и есть продолжение дела Божьего на земле. Человека (а не биомассу, не электорат, не зомби) волнует то, в чем вложено сильное чувство.

Литература не менее точна и беспощадна в своем оружии, чем физика, но есть «завесы», маскирующие её «убойную силу», и есть отсроченность результата. Но сколько бы физики не истязали атом, а биологи не плодили клонированных двойников, сколько бы лингвисты не пытались «развинтить» образ, ничего не выйдет. Почему и работы настоящих писателей (поэтов) по этому поводу намного умнее всех ученых – взять хотя бы Есенина («Ключи Марии») и сравнить его с изысканиями Алексея Лосева.

Почему же образ не может быть до конца разъят и понят? Образ – это чудо, образ – это Бог. Мы говорим: «Образ Его». Творчество, и жизнь вообще, есть различение добра и зла в самых мельчайших проявлениях. Так и появляется «рисунок жизни», да и произведения тоже. Главное, быть честным – и тогда перед писателем будет ежедневный, очень тяжелый труд по различению добра и зла.

Всякие мысли – даже самые смелые, умные, всякие наблюдения – даже самые свежие, точные, всякие догадки – это такая третьесортность по сравнению с образом! Образ – чудесное слияние чувства, мысли, движения, истории, тоски – он всегда объемный, движущийся, живой. Нет, никакой науке за ним не угнаться!

Итак, образ – это чудо. Образ – это Бог. Образ – это любовь. Образ – это природа. И, наконец, образ – это родина. Без глубинного чувства родины нет образа! Нет любви, нет чуда и даже – нет Бога. Любовь к родине – преодоление эгоизма, преодоление страха смерти. Только родина делает поэта поэтом. Без родины – нет поэта!..

Александр Пушкин:

И долго буду тем любезен я народу…Михаил Лермонтов:

Люблю Отчизну я, но странною любовью…Николай Некрасов:

Родная земля!.. Назови мне такую обитель…Александр Блок:

О, Русь моя! Жена моя!Сергей Есенин:

Звени, звени, златая Русь!Владимир Луговской:

Ах, Россия, Россия, зачем ты мне снишься?Николай Рубцов:

Тихая моя Родина!Александр Прокофьев:

Соловьиное горло – Россия…Валентин Сорокин:

Мне Россия сердце подарила…Так о чем мы толкуем? Кому и что доказываем? Кому какие памятники ставим?! Кому поклоняемся? Для чего живем?! В чем ищем счастье? Если есть в жизни смысл, счастье к тебе придет. Но только смысл этот должен быть очень высокий, по возможности вровень с теми вершинами, которые уже были до тебя. И неужели всем нашим критикам-литературоведам-аналитикам не понятно, что помимо всего прочего, образ – это человек? Если не будет в писателе красоты, богатства души, щедрости, чувственности, многоцветия мира, трагизма, тоски, многодумности, честности, праведности, отчаянности, мученичества, любви, силы, добра – не будут его стихи и проза живыми! Образ – это человек. Образ – это народ. Образ – это жизнь. И единственная наша жизнь, такая хрупкая и бесценная, должна быть красивой и сильной. Неужели это непонятно?!

***

И я поехала на Урал. На родину поэта Валентина Сорокина. Где-то в старых, слоистых раздумчивых скалах бродила ускользающая от меня истина, показывалась краешком и пропадала, звала, обещала и обманывала. Что-то важное я должна была понять в стихах, во времени и в себе. То, для чего мало одних книг, даже если книг много. Ура Уралу! Я ехала в Зилаирский район Башкирии. «О, – напутствовали меня в Уфе, – счастливая! Ты увидишь русскую Швейцарию».

Горы, горы, голубые горы Зилаира! Вечная синяя дымка над вами, в солнце и в хмарь, в радость и в горе. Не от их ли суровой задумчивости не могу я сдержать беспричинных слез?! Разве можно пережить самые старые горы на планете? Разве можно забыть их косматые, поросшие лесом, пологие спины? Бегут, теряются в камнях, прозрачные реки с мягкой, спасительной водой. Одна из них – Чувашленок. А по склонам гор стонут искореженные, избитые зимними буранами березы, тянут страшные руки к небу. Вот что жизнь делает с деревом…

Сколько я видела женщин по русским деревням, избитых до срока непосильным трудом, горем, безрадостностью. Только бы помнить эти березы!

Урал – мужской характер. Вечная дымка над сопками, вечное прощение и нежность. Урал – ответственность. Урал – бескрайность. Тает в сини первая гряда, а за ней – вторая, а дальше уже и не разобрать, что пропадает в сини – облака или горы. Торжество, возвышенность, тайна – все здесь и все есть. Все – в поэте. В стихах Блока – строгость петербургских колонн, тревожное небо Европы. Пахучие, сенокосные строки Есенина; «с иными именами встает иная степь» – у поэта, родившегося на Урале, мнимая доступность самых старых и самых золотых гор. Ура Уралу!

А, впрочем, чему же я радуюсь? До хутора Ивашлы – сорокинского родового гнезда мне вовек не дойти: сгинул он, растворился в советском времени.

Там, где рыси и орлиный клекот,Где медведь малину ест с утра,Затерялись в мареве далекомИ в горах пропали хутора.Отцвели гармошки на коленках.Ленты отшумели у невест.Ивашла, Успенка и Павленка, —На холме обуглившийся крест.Словно дед сутулый ищет внукаИли бабка с посохом бредет.«Мир усопшим!» – вот и вся наука,Жаль ее не знал я наперед.Я не знал, что вечен запах ила,Что скала, как мать моя, грустит.Я не знал, что ни одна могилаСорок лет разлуки не простит.Я не знал, что не сулил успехаМне, мальчишке, звездный сеновал:Жизнь проехал, шар земной объехал,Ну, а этот крест не миновал.В Индии другие реют птицы,В Риме – серебрятся родники,А у ваших речек, зилаирцы,Завздыхали те же тальники…И не зря с любого перевалаВновь я слышу: в дорогом краюСедина гранитного УралаОвевает голову мою!Мне говорили: великое предчувствие народа рождает великого поэта. Это ли не трагедия – поколения шли на восток и север, строили дома и города, били зверя, пахали землю, утверждали веру, рожали детей; превозмогая лишения, поднимали головы к звездам и – сходили в небытие еще при жизни своих певцов. У птицы есть гнездо… В степи же несчетно было тюльпанов, в горах – каменьев, в роду – умельцев.

В Зилаир меня вез шофер Гена, мосаль. Дорога от Уфы долгая, шесть часов при умелом вождении, так что переговорено было много. Мосали – удивительное, почти сказочное племя, «русские высшей пробы». Я слушала, разинув рот. Они и умельцы, и гармонисты, и танцоры первые. И дома у них самые высокие, чистые. И дети не чванистые. И чулки с вышивкой, и рубашки свежайшие. И если скажут – отрубят. Вот так-то. А уж чтоб мосаль семью порушил – не было такого. Терпеливые. Непьющие. Верные. Но очень воинственные, буйные, за то и были переселены царем из Мосальского княжества на Урал – границы держать. «Сорокин? Да-да, мосаль номер один. Тут родни их много. Я и племянника, Сашку, знаю, у него вся выходка дядина…»

Заповедный остров русской жизни. Скалы. Ладно пристроившиеся дома, березовые поленницы. Синяя гладь зилаирского пруда. Грустные сосны, точно отраженные в воде. Дымчатое небо, воздух ключевой. Представлялось много раз, а все же оказалось совсем другим, ни на что не похожим. «Было бы время, – говорит Гена, – можно проехать туда, где Ивашла была. Недалеко. Но не на такой машине, конечно…» Где-то я рядом, совсем рядом…

***

Так что же есть поэт? Как, в каких пределах он рождается, расправляет плечи и становится свободней ветра, сильней уральского бурана? Что позволило ивашлинскому мальчишке – «ивашленку» – вырасти под стать героям своих поэм – князю из «Дмитрия Донского», полководцу из «Бессмертного маршала», ученому из «Прощания»? Где истоки вселенской, непостижимой нежности поэм «Золотая», «Две совы»? Откуда взялась в нашем гнутом времени эта испепеляющая сила честности, перед которой меркнут все ухищрения искусственности?

Я честен, как якорь, как смертная клятва матроса.Судьба моя, жизнь моя – ветры, шторма и торосы…Что значит: быть честным в слове? Быть очень образованным, собранным, знающим; служить красоте, родине, народу. Быть беспощадным к себе, постоянно прощая и мучаясь чужим бессилием и ложью. Поэзия – смертельная опасность. Один твой нечестный, малодушный шаг «в сторону» – и ты погиб, слово твое мертво. И тогда миллионные тиражи, популярность, благосклонность критики лишь средства мумификации, сохранения тела. Грех разминуться с призванием, но непростительный грех, встретясь, предать и продать его – ложью, хитростью, малодушием. «Думаю, я был хороший моряк», – повторил вслед за Бернаром Мопассана Бунин. «Чистоту на яхте он соблюдал до того, то не терпел даже капли воды на какой-нибудь медной части…»

А я в мосальском доме гостюю, у сестры поэта Марии Васильевны, Маруси. И на этой ладье такой уют и ухоженность, такая вечно новая, неустающая чистота, будто жизни конца не будет, и вся она – праздник. А тете Марусе – далеко за шестьдесят. А в доме, кроме нее, только два мужика: сын Саша, у которого «вся выходка дядина» и внучок Вася, румяный школьник. А жизнь – у кого она легкая?

– Я в 4-м классе училась, в школе. Сумочка у меня, из фанерки сбитая. Подхожу к дому – мама плачет – папу на фронт забирают. Папа – кормилец… И я пошла на ферму – двадцатидневных телят от доярок принимать. Всех сберегла, выкормила. Мне премию за это – на выбор домой можно любого телка забрать. Потом, зимой, назначили лес рубить Кананикольский. Три месяца рубили с девчатами. Дали за труды материалу на платье. Шли с подругой и всю дорогу на него глядели – неужели правда домой несем?! А с леса поехали на сплав. Снег идет, лед плывет, а мы по шею в воде бревна пихаем…

Ребят на фронт провожали, женихи у нас уже были. Они оттуда пришлют треугольники, а у нас соображения нету как ответить, сказать посложнее. Валентин тогда еще в школе не учился. Мы ему: Валь, ты диктуй как складнее, а мы с черновика спишем. Он нам тут же выдавал.

– А вы дождались своего жениха?

– Не, убили. Потом те, каких не убили, пишут нам. Вроде как «заочники». Валентин опять им сочиняет. А они: только б остаться в живых, фронт кончается, мы придем, вас позабираем. И никакой не пришел…

…Не ходи, моя милая,Крутым бережком одна.Ведь ты смеряешь, милая,Сине морюшко до дна.– Это папина частушка, он гармонист был, сам их сочинял. А дом у нас в Ивашле лиственный, высокий, его потом в Оренбург купили. Все свадьбы проходили в нашем дому – люди просились. Папа пойдет, бывало, на конный двор, а там жеребец здоровый, Серый, папа верхи на него и в дом на свадьбу заезжает.

Родители наши очень друг дружку любили. С гулянки идут, мама поет, папа играет. А семья у нас большая – десять душ. Мама наша шестерых детей вырастила, всю жизнь со свекром и свекровкой прожила и тридцать лет колхозного стажу заработала. Утром коров доит, а хлеб у нее уже в печи сидит. Папа один класс кончил, лесником работал, а все ревизии по грамотным люди ему доверяли делать. Его очень уважали. Соседи к нему, помню, подходили, удивлялись: «Василий Александрович, ну как ты своих детей воспитываешь, ни шуму, ни ругачки, а они у тебя послушные!» И вот сколько мы не работали, нигде люди не скажут, что мы плохие…

– А игрушки у вас были в детстве какие-нибудь?

– Лапти плели, вот и все игрушки, – смеется Маруся. – А летом – цветки, – Маруся говорит по-моссальски, мягко – «цвятки».

Мы сидим за столом, и на клеенчатой скатерке – полевые цветки, а на них чашки глубокие, деревенские, с капустой квашеной, с тугими солеными помидорами, с картошкой уральской особого, сытного вкуса, с розовым – посередине пласта – салом, с белотелыми, вальяжными грибами. Почему, откуда такое простодушие, нежность, доброта, искренняя радость незнакомому, ни разу не виданному ими человеку? Неужели одной распахнутости сердца довольно? Урал, Урал, затерянный мир!

– А Валентин тоже на гармошке здорово играл, сначала на двухрядке, а потом ему хромку купили. А девчата за ним бегали… Он сразу какой-то был… Ну, не умею объяснить!

– Красивый, что ли? – прихожу я на выручку.

– Че хороший, то хороший, – охотно соглашается Маруся.

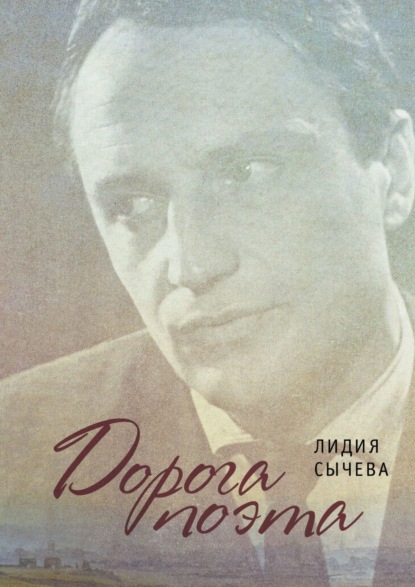

С веранды несут «альбом» – заведенные в рамку под стекло фотокарточки. «Смотри!» – гордится братом Маруся. Я ахаю – Ромео! Юношеская, возвышенная, совершенная чистота линий, неотразимая, роковая красота! Молодой бог любви.

– Сюда гляди, – призывает меня Маруся, – тыча пальцем в желтую, расплывшуюся во времени фотографию, на которой застыли разноростые мальчишки, одетые по-зимнему. – Вот из всех только два в люди вышли, остальные пропали. Наш Валентин, да Колька, по-уличному «Шакал». Прокурором в Оренбурге работает.

– А вашего брата как на улице звали?

– У нас в деревне кто жил, все хотели дождаться, посмотреть, кем он станет. Дедушка так и говорил папе: «Береги его, это великий человек будет!» Валентин сразу, с детства, от всех отличался. А на улице его звали – «Вышибала»; думали: вот выбьется, так выбьется… А ещё – «Валет», бык Валет у нас был, мощный. На велосипеде, на лыжах и на коне Валентин всегда был первым – никто не мог его догнать. А ещё он лучше всех играл на гармошке… И сейчас, если Валентин в Зилаир приезжает, и старый и малый бегут его смотреть. Нашу семью все в деревне уважали. А его-то тем более… А вот скажи, – обращается ко мне Маруся, – как в Москве к нему относются? Ты не видала, не знаешь?