Полная версия

Полная версияДухота

– Как вы, интеллектуал, можете в наше время верить в Бога? – надоедает лечащий меня эскулап.

– Amor Dei intellectualis, – автоматически цитирую Спинозу, убеждая эксперта в белом халате, что выпускать нонконформиста на свободу в советскую действительность рановато. Надо лечить! Постоянное недовольство окружающими, повышенная раздражительность, эгоцентризм, подозрительность – все симптомы христианства легко укладывают в рубрику психических аномалий.

Медсестра, что любезничала со мной, держа в руке для пациента шприц с болючей жидкой «серой», от которой три дня тот будет лежать пластом, задета моим ответом:

– Мне хочется сорвать с вас маску!

– А мне с вас трусики!

Это она, когда меня выхаркнула тюрьма, пошла впереди, отводя из приёмного покоя в назначенное отделение, фанфаря, как стихом Франсуа Вийона, «упругим задом, который даже у старцев жар будил в крови».

Психушка была раем после острога: свежий воздух, белые простыни, вареники с ладонь, свидания с родней, танцульки по вечерам «под патефон» в женском флигеле, где, если удастся, можно завести флирт с миловидной неврастеничкой или даже с умелой девицей из младшего персонала, которая утром берёт у тебя кровь из пальца, колет в плечо витамин В-12 и однажды вонзит в выгнутый позвоночник полую внутри иглу, через которую капают на анализ в подставленную пробирку твои неунывающие, чистые, как слеза, мозги.

Между тем лечащий врач заносит в «Историю болезни»: «К пребыванию в больнице относится с безразличием». Ну конечно, «с безразличием», если первое, что сделал при обходе врача – указал на тухлое постельное бельё, которым кто-то пользовался до меня…

Далее пишет: «Изучает, по его словам, философию, но не такую, как все… Диагноз: шизофрения.».

Мне доставляет искреннее удовольствие сие резюме. Ведь, прочитав три десятка страниц из «Феноменологии духа» Гегеля, не зная, кому принадлежит предъявленный им на экспертизу текст, американские психиатры безоговорочно констатировали: такое мог сочинить лишь дегенерат!

После освоения залежей целинных земель психушек и тюрем (по этапам прошёл через семь каталажек) заветная мечта стать священником превратилась для меня, выражаясь библейским слогом, в мечту евнуха растлить девицу. Я попал… на подводную лодку, запутанных в стальных сетях, но – она всё же нашла дырку, вырвалась из плена: коммуняки, опутав Церковь цепями, прошляпили запрет епископату рукополагать тех, кто не отведал муштру в семинарии.

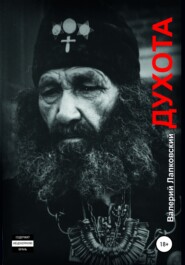

Но я… отвлёкся. Вернёмся к приятелю отца Льва протопресвитеру Рожнову, ещё одной разновидности конфессионального истеблишмента. Он успешно окончил Духовную академию. В качестве русского стипендиата (через фильтр КГБ) потёрся в Ватикане, сфотографировался подле Папы, защитил диссертацию на звание доктора богословских щей, и теперь его подрясник украшает цыганистое монисто из орденов отечественной и зарубежной Церквей, соревнуясь с кучей наград на мускулистой груди его бульдога (зри фото), полученных на выставках и состязаниях собачьего спорта.

Пёс не любит супругу богословца, рычит, когда та гоняется за мужем с вилкой в руке; или не спускает с неё глаз, когда матушка удручённо сидя на кухне за покрытым янтарным лаком деревянным столом, стилизованным под русскую старину, попивает душистый английский чай, привезённый хозяином из зарубежной командировки; барбос успокаивается, когда протопопица валяется в спальне, перечитывая роман, украдкой переправленный мужем через кордон.

Она состоит на учёте в психдиспансере и вполне могла бы быть одной из моделей для портретов святых мучениц, которых, коли верить искусствоведам, Эль Греко выбирал среди клиентов психиатрических клиник.

Рожнов озабочен чистотой и уютом своей квартиры, тщательно ухаживает за жилищем с помощью молоденькой домработницы (цветочная пыльца на ножках пчелы). Охотится за мебельным антиквариатом. В прихожей висит большое зеркало, оправленное в позолоченную раму из-под двухсотлетнего киота. Добыл в комиссионном магазине неповоротливый шифоньер, твердя, что полуразваленная махина – родственница красного дерева. Оснастил двери бронзовыми ручками фигурного литья. Завёл телефон совнарком-фасона. В кабинете поселил потресканную парсуну – некий святитель позапрошлого века.

Книжный шкаф запирает, пряча ключ в карман брюк:

– Враг силён!

Не потому, что боится гостей, которые невзначай обнаружат у него крамолу, исподтишка привезённую с Запада (стопку, например, бердяевского журнала «Путь»), а потому, что подозревает возможность незаметного исчезновения дефицитных изданий.

Отец Лев не равнодушен к домашнему комфорту, но ради оного ни разу не ударил палец о палец (и белила, и красила, и вызывала водопроводчика всегда Зоя). Он снисходительно хмыкал над житейскими треволнениями столичного клирика («Тоже мне, хранитель папской горчицы!») и покупал у него втридорога – иначе с книгами спекулянт в рясе не расставался – работы отцов Церкви, напечатанные в Брюсселе. Именно у Рожнова приобрёл оттиснутый на тонкой папиросной бумаге увесистый том с критикой клерикал-большевизма. Но, привезя фолиант домой, не одолел, застрял на сотой странице… У него была неплохая библиотека, однако владелец её уже приблизился к тому пределу, когда человек, много рывшийся в книгах, устаёт читать, да и отмахивается, если те ставят подножку его консервативным убеждениям, а Зоя…, хоть и выглядела моложе мужа… просто не успевала просматривать новинки… Стоит у меня перед глазами с прижатым к боку жёлтым эмалированным тазом, чтобы вынести во двор и развесить на верёвке выстиранное бельё.

Зная о моей неприязни к шашням Церкви с государством, отец Лев стал искушать меня предложением познакомиться с привезённой книгой… Она отталкивала его своим радикализмом, и ему не терпелось обсудить с кем-нибудь её реакционное содержание.

– Как вы относитесь к государю-императору? – спросил батюшка, когда, рассматривая его семейный альбом, я увидел фото уничтоженной в подвале Ипатьевского особняка августейшей четы вкупе с детьми и слугами…

Неподалёку от икон белел на зелёных обоях гипсовый барельеф интеллигентного царя, а на письменном столе росла кипа листьев в ЦК партии. Эта была записка (из алтаря в застенок) – универсальное, исчерпывающее толкование, поражающее историческим диапазоном, охватом всей истории, оправданием присущих зрелому социализму неантагонистических противоречий между Церковью и государством… Жадно покуривая, протапоп чутко подражал классику богословия, который в камере Бутырской тюрьмы, глотая одну за другой папиросы, упрекал Канта за то, что «Критика чистого разума» написана на сигарах, и поучал на бумаге литературных архив охранки: мудрость госуправления – не в истреблении тех или иных данностей и даже не в подавлении их, а в умелом направлении, так чтобы своеобразия и противоречия давали в целом державе нужный эффект, т.е. от евреев можно получить нечто большее, чем колхозы.

Старые приятели Пеликанова из кружка Варсанофия, ты знал Варсанофия?

– Заочно.

– Иеродиакону Варсанофию предстало ночью в тонком сне видение: в такой-то день камень скатится с горы и собьёт с глиняных ног железного истукана!

Ошпаренный сногсшибательной новостью, мистик из Подмосковья тут же поделился этой радостью с батюшкой Глебом Брыкуниным и прочими друзьями. Перезрелые неомонархисты не верили, что партия на очередном съезде, осудив массовые репрессии, повальные доносы, принуждения к отказу от родных, судебные процессы, поменяла политику, как стюардесса междугороднего автобуса на санитарной остановке свои прокладки.

Немедленно сшили трёхцветный царский флаг, и в назначенный час, сгрудившись на Красной площади в Москве, взметнули его над собой. Не было ни малейшего сомнения, сейчас развернутся исторические события грандиозного масштаба!

Их тут же загребла милиция и рассовала: кого на Лубянку, кого в психушку, кого в Бутырку…

– Ты ведь в этой тюряге тоже был?

– Был.

– Тебя, естественно, упекли за политику и религию?

– Можно за то и за это, но можно и, по рекомендации «Протоколов сионских мудрецов»: упрячем за решётку, под видом уголовников, оппозиционеров-политиков, за то, что умыкнул на рынке у зазевавшейся дородной продавщицы штаны и деньги, рублей четыреста, как раз на самолёт, чтобы долететь из Москвы в Крым.

– Преподобный Моисей Мурин однажды украл овцу, мясо съел, а овчину «пропи на вине»…

– При царе на каторге, по воспоминаниям Достоевского – хлеба вдоволь, по праздникам – говядина, гуси, сало… Мы даже тени мяса в тюремном котле никогда не видели. Сало в Бутырке разрешали подследственным, но я национальную гордость хохлов не ел… Белый хлеб давали на праздник окаянных десяти дней, которые потрясли мир, когда красногвардейцы, заняв Зимний, рвали гобелены на портянки, изнасиловав трёх защитниц женского батальона, когда революционная матросня венчала в церкви попа с кобылой!

Каземат – не самое страшное. При условии, что будешь либо в камере-одиночке и радоваться брату Франциска Ассизского – чёрному таракану, либо сидеть в обществе близких тебе по духу лиц. Но если варитесь в бульоне шпаны – кутузка невыносима. Попав за решётку именно из-за того, что на воле тебя не устраивает оскорбительная близость властвующих кретинов, в остроге более ощутимо прикасание к тебе мира недоумков, чандалы, сволочи всех мастей. И, если на свободе тебя распекала развязность присаживающихся в ресторане именно за твой столик без всякого спроса и церемоний, хотя в зале ещё есть пустые кресла, если тебя тошнит в автобусе, вагонном купе, кинотеатре от лузгающей публики, запаха жареных семечек, немытых острот, то теперь эта порода двуногих тварей жрёт рядом с тобой баланду и дышит тебе в лицо, укладываясь подле на нарах!

Помню в подвале тюрьмы просторную камеру, бывшую церковь… Лидеру болгарских коммунистов в темнице у Гитлера позволяли посещать храм, беседовать со священником, а здесь… Зима, колотун, железные кровати с периной из деревянных досок, окошко, заткнутое тряпьём… Один заключённый трижды просил прокурора по надзору вставить стекло. Ему письменно отвечали: «Оснований для пересмотра Вашего дела нет». Он терпел, терпел, наконец не выдержал: «Я знаю, Ленин резко отчитал кого-то за разбитое окно в кремлёвском храме, предварительно приказав изъять дрова для отопления из всех церквей. Я знаю, что справедливо осуждён за распространение слухов, позорящих государственную власть и не требую пересмотра приговора. Но мать вашу…! Вставьте стекло!»

«А вот за то, что употребляете нецензурную брань – семь суток в карцере!»

Весной камера залихватски режется в самодельные карты, скроенные из огрызков газет. Гвалт на нарах, а я ногами на тумбе, тычу ухо к высоко вмонтированному в стене радиорепродуктору: передают фрагменты «Времён года» Вивальди с авторскими ремарками: «Лето, летают комары, жужжат мухи… Спят после работы пьяные крестьяне…», «Зимой от холода стучат зубы, человек падает на льду… Сильный ветер…».

– Это не то, что в Гималаях, где тибетские адепты бдят раздетыми среди скал на морозе, высушивая внутренним жаром своего тела наброшенные на голые плечи мокрые куски материи… Мы опять впали в лирическое отступление. Лучше скажи, как повёл себя отец Лев? Ведал ли о предстоящей акции своих знакомых на Красной площади?

– Ведал. Однако к друзьям у Кремля не явился, как полковник Пестель на Сенатскую площадь к облапошенным солдатам… Отсюда покатился слух о его работе на охранку… Он был вхож в гражданские инстанции. Мог смело пойти к определителю клещей в почве – уполномоченному по делам религий и потребовать, чтобы прекратили травлю школьной учительницы, посещающую церковь.

– Мужество, достойное пастыря!

– Или устроить лёгкий переполох в отделении КГБ по поводу того, что с поезда сняли ехавших к нему людей. А эти люди просто сделали непредвиденную остановку в соседнем городе и через некоторое время уже ужинали у Пеликановых.

– Продвигается ли знакомство с моей книгой? – жевал куриную ногу на том ужине отец Лев, обращаясь ко мне. На страницах доверенного фолианта он сделал пометы, как пёс автографы на кустах, подняв заднюю лапу.

– А вам отец Лев, – слава Богу, не давая мне ответить, встрял сельский иерей Петухов, – привет из белокаменной! На днях вернулся, кланяется вам Глазуньин. Волнуется, когда приедете? Хочет писать с вас портрет старца Зосимы, иллюстрацию к Достоевскому.

– Глазуньины по-прежнему берут обеды из «Праги»? – поинтересовалась Зоя. – Мне очень понравилась их столовая. Как у Рожнова, в русском стиле. Лавки, иконы, рушники… У отца Льва, когда мы были у них, все взяли благословение… У Нинки, жены Глазуньина, такой крест! Старинный, эмаль на золоте… Обещала мне кое-что подарить из своей бижутерии, хотя батюшка этого не любит… Сам, впрочем, получил от них презент, блок сигарет «Мальборо»…

Петухов простосердечно сообщил, что путём строжайшей экономии за последние годы сколотил несколько тысяч на обзаведение в городе собственным домом.

Зоя неожиданно всхлипнула:

– Господи! У меня за всю жизнь даже шубы не было!

Всем стало неловко.

Пеликанов покраснел, мягко пожурил супругу, утешая тем, что вещи не главное и что, Бог даст, он ещё купит ей желанную обновку… Протопопша вытерла слёзы, положив в рот ломтик сыра, напоминающий по вкусу свежую горьковатую пломбу в дупле зуба.

Случалось и так, что после вечери, или, если хотите, агапы, коли присутствовал регент собора со своей весьма миловидной молодой женой… отец Лев запирался с нею в кабинете, и оба долго не выходили… Наедине, без шума, с благоговением и кротостью во взоре, выражая всем своим видом любовь Божественную, батюшка слегка касался колен сидящей исповедницы, как бы склоняя её преклонить колена сердца пред Господом.

Регент с окладистым животом, лысый, бритый, расхаживал по гостиной, посматривал на круглые карманные часы:

– Однако…

Зоя возилась в кухонной плазме, мыла посуду, ни о чём не беспокоясь… Однажды… заподозрила Левушку в измене… У неё открылись невыносимые головные боли… Жар… Сердцебиение… Злость…

Пеликанов повёз её в глухую деревню к популярному старцу. Оба поисповедовались… Божий глашатай объявил матушке, что её благоверный чист, не запятнан… Причастил из единой Чаши.

Когда гости рассредоточивались по своим домам, и Петухов на сон грядущий во всё горло, истово молился перед иконами в углу (в село ему ехать уже было поздно), пресвитерисса, приняв ванну, забиралась в постель мужа.

– И что за люди? – шептала. – Я никому не доверяю. Вечно тебе попадается мелочь.

– Удел китов, Зоюшка, питаться планктоном.

– Мыши подле слона! – прижималась к мужу с нежностью, похожей на горячую капельку воды, что вытекает ночью на подушку, набившись в ухо во время утренних купаний в море.

– Но, всасывая и пропуская сквозь жабры своего дома почти всю епархию, не отождествлял ли он себя с начальником архиерейской контрразведки?

– Скорее играл роль лидера легальной оппозиции Его Преосвященства… Разыскав как-то отстранённого от дел секретаря епископа, условился с ним подметнуть Патриарху письмецо о том, как управляющий епархией утрамбовывает свой карман поборами с сельских и городских приходов… Диакон, однако, одумался, повалился архиерею в ноги.

Аминь Аллилуевич вызвал к себе обидчика и его жену.

Рассказывая о взбучке в покоях архипастыря, Зоя так искренне, так пылко, как львица, защищала супруга, что я почти поверил: вся эта история – выдумка, поклёп.

«Да… поклёп», – думал я, наблюдая, как отец Лев развивает тонкую теологическую тему в окружении духовных чад… «Не браться за оружие? Это пацифизм… Если бы мы не дрались на Куликовом поле, погибли бы Русь, Православие!»

– Да погибли бы, кабы не конница из крещённых татар в той битве!

– Ему, въехавшему молодым солдатом на танке в Прагу для подавления Национального восстания, представлялось естественным сжечь миллион еретиков… Не четыреста лет назад, сейчас!

Снега в тот год выпало много. И пока весна не сняла нагар сосулек с крыш, дети рыли в сугробах пещеры и лазы. Младший отпрыск являлся домой, как снеговик, весь белый, и снег у него был чуть ли не в трусиках. Мама, бабушка, отец, гости дружно ахали, опасаясь болячек, хотя сам глава семейства в ночь на Крещение непременно окунался в протекающую мимо его избы ледяную речушку. Совершив ритуал, прыгал в обтерханный тулуп и мчал в натопленную келью, где раскалённая докрасна чугунная плита на печке треснула от жара, как шершавая пятка отставной актрисы.

В тот зимний вечер, когда принёс ему реферат о клерикал-большевизме, у него млела студентка из мединститута, читала свои поэтические опыты, наподобие паучихи, что смазывает лёгкие тенета пахучим веществом для приманки самцов… О чём сочиняла? Да про скрип снега под ногами, похожий на скрежет пилы при вскрытии черепа в морге…

– Отец Лев, человек деликатный, не стал при тебе рецензировать её вирши?

– Пригласил поэтессу прийти в другой раз.

– Аккуратно свернул программу, генерирующую узор для обоев!

– Как ревнивый паук, комкая паутину, дабы благоухание нетронутых прелестей местной Сафо не привлекло других… Я примостился на диване, раскрыл записную книжку с тезисами реферата…

– И собачья откровенность по поводу церковного коллаборационизма дала отцу Льву понять, что твоё дальнейшее пребывание под его крышей вряд ли целесообразно?..

– Собирали сено всё лето, но вот упала искра в скирду, и всё сгорело… Вскоре я раззнакомился с ним, уехал в другой город… И порой мне мерещится его дом, «липучка», полная людей… соборный регент, похожий на оскопившего себя сектанта, с большим животом и тяжёлой поступью, который просит батюшку поисповедовать его молодую жену… Проходит час, два… Регент посматривает на круглые карманные часы, мерит шагами гостиную и с одышкой сопит…

XXIX

Якобы проворонив торжество моего рукоположения в духовный сан, лыкодёры из ведомства тайного сыска решили взять реванш, когда после развода с женой я переехал из центра России в Крым, где хотел отдохнуть, отдышаться, осмотреться и начать новую жизнь.

Но не только на полуострове, нигде, по всей стране, ни в одной епархии не давали места. Ссылались на нехватку вакансий, отсутствие у меня документа об окончании семинарии, на то, что бросил жену с ребёнком, наконец, что в огороде бузина, а в Киеве дядька.

Для власть имущих я – непримиримый враг, приверженец Православия в его самых черносотенных диких формах; веду активную борьбу с коллективизацией, провожу работу по срыву хлебозаготовок, готовлю восстание против совдепии, ищу связи с белогвардейцами за границей, – одним словом: «Ирод»!

Регулярно в том городишке, где жил у матери, меня дёргали в милицию, прокуратуру ещё кой-куда повыше и требовали либо по добру по здорову слинять в другие края, либо устроиться на какую угодно работу. Я артачился, заявляя, ни на какое предприятие на пойду, ибо экс-зэк теперь милостию Божией как-никак падре», и должен заниматься только тем, что ему надлежит как священнослужителю. Власти со всей предусмотрительностью отнеслись к моей позе и всучили мне официальное предостережение на бумажке о недопустимости паразитического образа жизни, немедленного трудоустройства в месячный срок. Иначе спустят с меня шкуру: опять тюрьма или сумасшедший дом.

Неоднократно писал Патриарху (солнышку моему светлому, сахару белому), клянчил, просил помощи. И, видимо, так достал Его Святейшество, что в конце концов оно поручило разобраться в моём деле своему умелому заместителю, и тот соблаговолил вызвать многогрешника на приём в первопрестольный град.

Распрекрасная Москва встречает грохотом метро: в новеньком вагоне чистит перочинным ножом грязные ногти лицо кавказской национальности, окружённое притихшими пассажирами. На улицах студентки в рваных джинсах, ни дать ни взять – монашки Стерна, что подают в университет щекотливый запрос, какой ширины должны быть прорехи в юбках. Заборы и подъезды в корявых граффити, а разбалуй-базары обстреливают столицу пушечными ядрами астраханских арбузов и картечью чёрной икры.

Митрополита, пригласившего меня на свидание, знаю понаслышке, видел на экране телевизора: чернобородый архипастырь под каблуком белого клобука, давая интервью сидящей напротив журналистке, старается («Завет положих отчима моима, да не помышляю на девицу…») не смотреть, как та, закинув ногу на ногу в короткой юбке, блазнит свастикой согнутых колен.

Одержимый рвением к уразумению Писания он уже опубликовал несколько изысканий, старательно избегая цитировать в своих книгах фрагмент из сочинения преподобного Иоанна Кассиана Римлянина:

«Авве Пафнутию, который считал себя совершенно свободным от плотских вожделений, ангел повелел заключить в свои объятия нагую прекрасную девицу и, если держа её, он будет чувствовать покой в сердце, и в плоти не вспыхнет мятежное волнение, тогда и видимый пламень будет прикасаться к нему тихо, безвредно… Старец, поражённый словами ангела, не дерзнул подвергать себя столь опасному искушению, но, спросив свою совесть, постиг: сила его целомудрия не может равняться агрессии такого испытания!»

Восходя на высоту духовного столпа, управделами поднаторел в освоении истории искусств и философии.

Не краснеет, разглядывая в монографии о творчестве Родена обнажённых женщин с раздвинутыми ногами; не смущён текстом Ригведы: «В первом веке богов сущее возникло из несущего, затем возникли стороны света, и всё – из воздевшей ноги кверху…» (То не санскрит, – решает, митрополит, – то отрывок из русской классики: кибитка, на постоялом дворе с вздёрнутыми к небу оглоблями…).

Он сочиняет оратории и переворачивает в гробу всех святых, блистательно выступая в монашеском одеянии на театральной сцене, управляя государственным оркестром с помощью зубочистки вместо дирижёрской палочки. Пленён под бурные аплодисменты подношением букетов дорогих цветов, кланяется в пояс!

Он – ученик легендарного Председателя отдела внешних церковных сношений, по фамилии Красноротов, начертавшего в церковной периодике: «дело Христа начало осуществляться лишь (ок. 1917 до н.э.)»!

Обыкновенно Красноротов принимал иностранных гостей в Серебряном бору на ухоженной даче за крутым забором, куда чужестранцев доставляли из столицы на чёрных «Чайках».

Прислуга тут была как на подбор, не уступая по внешнему виду хрестоматийным барышням Епанчиным: здоровые, цветущие, рослые, черноволосые, черноглазые, с удивительными плечами, мощной грудью и пружинистым задом, с сильными руками, как у мужчин. Все с Западной Украины, преданы Владыке, никто не отравит. Не моргнут, подавая Великим постом шоферне и сопровождающим лицам, сидящим в отдельной комнате, сочное жареное мясо.

Обедала здесь как-то делегация протестантов из Германии. Наелась от пуза и посматривала на крупный пирог в центре стола в ожидании чайной церемонии, чему мешало досадное отсутствие, задержка кипятка.

Я, попав на трапезу вместе с епископом, в чьей епархии тогда служил, пытался замять неловкую паузу ломаным немецким языком, выскабливая из памяти пословицы, выученные ещё за школьной партой.

Наконец стартовал обряд внесения долгожданной посудины: притаранили большой, почему-то закопченный железный прибор.

– Переведите! – крикнул я толмачу. – Это тот самый чайник, из которого пил Ленин в шалаше, скрываясь в Разливе от ищеек Временного Правительства!

Сидящий рядом с архипастырем знакомый мне писатель упал от смеха под стол. Зато Владыка, вскочив на ноги, цыкнул переводчику:

– Не переводите! Его заносит!

Сколько ни берёг себя хозяин дачи в Серебряном бору, а всё-таки якобы отравили: поднесли чашку кофе в Ватикане на рандеву с Папой Римским (порция будто бы предназначалась главе латинян, да по ошибке угодила в руки московского Владыки).

Отлетел дух его в заоблачные дали, но телом Красноротов ожил, воскрес бронзовым бюстом со всеми регалиями на груди в коридоре окормляемого им десять лет ведомства в Даниловом монастыре, где окопались его ученики и швейцарствуют интеллигентнейшие сотрудники (из Приказа тайных дел) не в ливреях с ресторанными галунами, а в скромных тёмно-серых костюмчиках. Появись тут впервые – мигом занесут в картотеку бдительной памяти, зайди вторично через полгода – назовут тебя по фамилии, не требуя даже документы!

Выкликнув меня в Москву, церковный сановник беседует со мной не в Даниловском монастыре, а в Чистом переулке. Здесь обычно заседает Священный синод в аккуратном особняке бывшего посольства гитлеровской Германии. Монументальная дщица у парадного крыльца предупреждает: именно в данном месте прозябает нечто в высшей степени серьёзное и, конечно, духовное, касающееся судеб России и Церкви. Рядом, в новом помещении с позолоченными перильцами, в холле, устланном коврами, оснащённом лампадами – сонная тишина. Деликатные клерки в рясах изъясняются шёпотом (не дай Бог, кто войдёт туда, где вершат вопросы о перемене кафедр служения архиереев и сердечной благодарности правительству за внимание к их нуждам!).