Полная версия

Полная версияРечевой поступок: риторический и методический аспекты

В данной ситуации очевидна воздействующая сила намеренного использования адресантом речевого жанра извинения вместо негативной реакции (Вы в безопасности. Можете спокойно сойти вниз. И прошу извинить моего друга за негостеприимство). Как видим, иллокутивная сила этого речевого действия была настолько велика, что адресат на уровне контекста все интерпретировал верно: мальчику стало стыдно за свой проступок.

Как мы выяснили, цель как косвенного, так и имплицитного РП заключается в том, чтобы адресат понял, распознал намерения говорящего. Существенную роль в адекватном распознавании имплицитного высказывания играют невербальные средства общения. Как пишет Л. С. Выготский, «сильная мысль о каком-либо предстоящем действии или поступке совершенно мимовольно обнаруживается в позе или в жесте, как бы в подготовительных и предварительных усилиях, которые мы собираемся сделать» [66, с. 190], поэтому говорящему следует использовать конгруэнтные невербальные средства коммуникации для достижения иллокутивного эффекта речевого поступка. В речи всегда взаимодействуют языковые и неязыковыми средства общения: экспрессивные реакции поведения (мимико-соматические, интонационные и жестикулярно-тонические и т. д.), которые непосредственно связаны с семантикой поведения, то есть смыслом и значением поступков людей в определенных обстоятельствах.

Дж. Остин, отмечая важность невербального общения для результата коммуникации, указывает: «Для перлокутивных актов характерно, что получаемый ответ или практическое следствие могут быть достигнуты с помощью нелокутивных средств, употребляемых самостоятельно или в дополнение к высказыванию» [243, с. 97]. П. Ф. Стросон, развивая мысли Дж. Остина, иллокутивные акты, которые совершаются без использования слов, называет «конвенциональными невербальными актами» [304, с. 132]. Сюда можно отнести молчаливые согласие, обещание, возражение, недовольство, угроза и пр.

Н. И. Жинкин огромную роль придавал интонации, которая имеет определяющее влияние на интерпретацию слушающим высказывания. Он отмечал: «Смысл выражается не только в лексических значениях и в сочетании этих значений, он воплощается также и в интонации. Иногда содержание вежливых или безобидных слов смывается насмешливой, обидной интонацией. И тогда мы верим больше интонации, чем словам. Другой раз самые простые и как будто малозначащие слова, сказанные с глубоким чувством, способны надолго взволновать. Никакая живая речь без интонации невозможна» [111, с. 336]. Вспомним ситуацию из рассказа М. Герчика «Солнечный круг».

Речевой поступок (особенно имплицитный РП) в соотношении с паралингвистикой наиболее ярко выполняет такие функции речи, как дополнение, усиление речи, замещение речи, репрезентация эмоционального состояния партнеров по общению и пр. «Всякое чувство, – писал Л. С. Выготский, – можно прочитать у человека на лице или в движениях его тела. И страх, и гнев сопровождаются настолько ощутительными телесными изменениями, что по одному виду человека мы безошибочно заключаем, боится он или разгневан. Все эти телесные изменения сводятся к двигательным реакциям мускулов (мимика и пантомимика), секреторным реакциям (слезы, пена у рта), реакциям дыхания и кровообращения (бледность, задыхание)» [66, с. 65].

Совершаемый имплицитный речевой поступок прогнозирует определенные действия адресата, и говорящему необходимо помнить, что «понимание языка, хотя и определено хорошо очерченными отдельными уровнями структуры, является тем не менее гибким, интерактивным процессом» [44, с. 193].

Мы поддерживаем точку зрения исследователей, отмечающих, что в ситуациях педагогического общения учитель выражает несогласие «эксплицитно (за счет собственных средств жанров несогласия или других жанров) и имплицитно (не имеет специальных средств для своего оформления и вычитывается из контекста высказывания, речевой ситуации и др.)» [70, с. 9]. Для позитивного речевого поступка учителя характерно предпочтение в эмоционально сложных условиях (в кризисной ситуации) выражать несогласие имплицитно, чтобы не вызывать негативной реакции у учащихся и не разрушать гармоничного взаимодействия. В педагогическом общении учитель часто прибегает к «безмолвному вразумлению» (выражение В. Ю. Высотского [68]), что на наш взгляд, и будет способствовать эффективному общению.

Таким образом, совершающий имплицитный речевой поступок должен учитывать, что используемое завуалированное речевое высказывание будет адекватно понято адресатом только в том случае, если адресант:

а) объективно оценивает коммуникативную ситуацию, эмоциональное состояние адресата;

б) учитывает уровень общей и речевой культуры адресата.

Кроме того, важно, чтобы адресат верно определил намерение (иллокутивную цель) адресанта и распознал прецедентный текст, что зависит, прежде всего, от его жизненного опыта, определенных знаний и общей культуры.

Речевой поступок – прогнозируемый и непрогнозируемый

Степень подготовки адресанта к высказыванию может быть разной, в зависимости от этого речевые поступки мы квалифицируем как прогнозируемые или непрогнозируемые, где фактор времени играет определяющую роль. Однако мы полагаем, что неправомерно говорить о непрогнозируемом речевом поступке (речевое действие с ярко выраженной нравственной основой) как о спонтанном действии, в РП так или иначе отражается изначально сложившаяся (сформированная) внутренняя нравственная установка говорящего.

Опираясь на психолингвистические предпосылки, мы полагаем, что, как правило, непрогнозируемый речевой постзлюк адресанта дает возможность адресату представить (предположить) уровень развития нравственной культуры человека. Так, А. А. Леонтьев утверждает: «Переходя от спонтанной неосознаваемой речи к контролируемому речевому поведению, мы повышаем степень произвольности, намеренности и сознательности речи: если “чисто спонтанная” речь (которой на практике, конечно, не бывает – это чисто теоретическое допущение) жестко детерминирована и не допускает свободного выбора, а перебор вариантов в ней если и есть, то он осуществляется автоматически в соответствии с заданными параметрами, то контролируемая речь допускает намеренный и сознательный перебор вариантов и выбор из них оптимального. При этом она допускает опору на вводимые “извне” параметры (например, мы можем строить речь только из односложных слов или организовывать ее ритмически). Таким образом, если спонтанная речь дана в своих предпосылках, то контролируемая речь лишь задана. То, как она будет формироваться, в значительной степени определяется способом формирования, диктуемым нами» [180, с. 168–169]. Высказанная А. А. Леонтьевым мысль в полной мере относится к РП и характеризует его с точки зрения осознанности и подготовленности субъектом: даже если РП непрогнозируемый, то «перебор вариантов <…> осуществляется автоматически в соответствии с заданными параметрами», то есть (исходя из аспекта нашего исследования) «заданными» нравственными качествами, которые, как правило, уже сформированы.

Мы убеждены, что вне зависимости от того, был РП прогнозируемым (заранее обдуманным и подготовленным действиями) или непрогнозируемым (неподготовленным), речевой поступок всегда отражает те нравственные принципы, которые стали для коммуниканта глубоко осознанными, личными. М.М. Бахтин очень точно определяет подобное состояние: «Каждая мысль моя с ее содержанием есть мой индивидуально-ответственный поступок» [35, с. 23]. Человек ответственен за то слово, которое он произносит, с которым обращается к адресату, и оно (это слово) является результатом его «помысленной мысли», которая, возможно, родилась не в данный момент общения, а гораздо раньше, что вполне естественно, так как становление нравственной позиции личности – процесс длительный.

Говорящий, совершающий непрогнозируемый речевой поступок, по возможности, должен предполагать последствия своего поступка, а для этого необходимо, как мы отмечали выше, представлять ситуацию общения, знать, кому адресовано высказывание, и прогнозировать, как оно будет воспринято слушателем. Наши рассуждения находят подтверждение в работах психологов: «…когда говорят, что человек поступает несознательно или что он несознательный, это означает, что человек не сознает не свой поступок, а последствия, которые его поступок должен повлечь, или, точнее, он не осознает свой поступок, поскольку он не осознает вытекающих из него последствий; он не осознает, что он сделал, пока не осознал, что означает его поступок в той реальной обстановке, в которой он его совершает. Таким образом <…> осознание совершается через включение переживания совершаемого субъектом акта или события в объективные предметные связи, его определяющие» [277, с. 19].

Речевой поступок – позитивный и негативный

Определение качества речевого поступка – процесс сложный и деликатный: возможно, с точки зрения одного участника коммуникации, РП – позитивный, с точки зрения другого – негативный. Дж. Остин приводит такой пример: «Я говорю: “Обещаю отправить тебя в женский монастырь”, полагая, что это пойдет тебе на пользу, хотя сама ты думаешь иначе, или же наоборот, ты довольна, а я против, или мы оба считаем, что это хорошо, а оказывается, что на самом деле это плохо. <…> Нельзя одним простым приемом истолковать всю сложность ситуации, не укладывающейся в обычную классификацию» [243, с. 47]. Далее автор размышляет: «Я могу выразить свое намерение словами: “Я буду”. Конечно, их искренность предполагает наличие намерения в момент высказывания, но как определить степень и характер неудачи, если я впоследствии не реализую своего намерения?» [там же, с. 51].

В силу некоторых расхождений в номинации речевых поступков внесем пояснения: в философии используется понятие «негативный поступок», однако трактуется он как «запрещенный» поступок, который «представляет собой урезанный поступок в том смысле, что он ограничивается всеобщим принципом (правилом, запретом)» [90]. В нашем понимании позитивный и негативный РП рассматриваются с точки зрения их направленности на добро или зло, а не в зависимости от того, совершен или не совершен поступок по критериям долга, этических норм, правил.

Нередко речевое бездействие человека относят к негативным речевым поступкам. Полагаем, такая категоричная оценка недопустима, так как причина молчания может быть разной: сдерживание негативной реакции, вызванное чувством страха, деликатное молчание и др. Однако речевое бездействие может быть как позитивным, так и негативным в силу следующих причин:

бездействие может быть формой пассивности (растерянности, сомнения, равнодушия и т. и.);

бездействие может быть проявлением «нравственной хитрости, смягченный вариант порочного поведения, когда индивид не делает то, что он по им же самим принятым моральным критериям должен был бы делать» [там же, с. 79];

бездействие вызвано неприятием по нравственным причинам.

Представим в таблице варианты (позитивный и негативный РП) речевого поведения коммуниканта в похожих ситуациях общения, вызванных отрицательным отношением говорящего к действию или высказыванию участника общения (см. табл. 6).

Таблица 6

Сравнение позитивного и негативного речевых поступков

Вектор качества речевого поступка, соотносимый с этическими категориями добро/зло, имеет прямое отношение к тому, насколько искренними являются речевые действия коммуниканта. Дж.-Р. Серль, рассматривая речевой акт, особое значение придавал важной константе, обозначенной им как условие искренности. На примере жанра обещания он убедительно показывает, что самое важное различие между искренними и неискренними обещаниями состоит в том, что в случае искреннего обещания говорящий намерен осуществить обещанный акт, а в случае неискреннего обещания – не намерен осуществлять этот акт. Давая неискреннее обещание, говорящий не имеет всех тех намерений и убеждений, которые имеются у него в случае искреннего обещания. Однако он ведет себя так, будто они у него есть [289]. Подобные рассуждения мы видим и при описании речевого жанра приказания.

Как отмечают лингвисты, необходимо изучать природу и характер высказывания, выражающего негативную реакцию, как речевого акта, выяснять его семантику и структуру, принимать во внимание предмет разговора и обстановку, в которой осуществляется процесс речевого общения, а также намерения коммуникантов. Особенно сложными в процессе речевого взаимодействия являются ситуации возражения, запрещения, опровержения, отказа, неодобрения, то есть негативного реагирования на высказывание, поставленный вопрос, предложение, совет, приглашение или произведенное действие [52, с. 4]. В настоящее время ведутся подобные исследования, а данная работа является попыткой обозначить те вопросы, которые непосредственно связаны с этической стороной высказывания как речевого поступка.

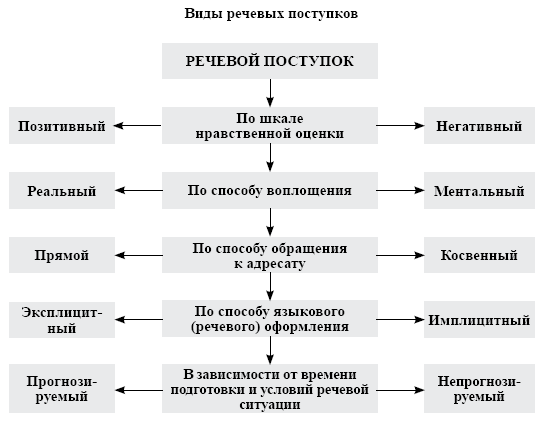

Представим виды речевых поступков в рисунке (см. схему 6).

Схема 6

Выводы

1. Существенную роль в человеческом общении играет выбор говорящим (пишущим) оптимального речевого поведения, которое будет направлено на создание и поддержание гармоничных отношений общающихся. В связи с этим важно иметь представление о разных видах речевых поступков (прежде всего их характер по шкале нравственной оценки), способствующих реализации кооперативного общения.

2. Выделение различных видов речевых поступков позволит более осмысленно и продуктивно решать возникающие нравственные проблемы в кризисных ситуациях общения, в том числе педагогических.

3. Выявленные факторы, препятствующие переходу ментального речевого поступка в реальный (субъекта, своевременности, случая и объекта), позволяют аргументированно анализировать мотивы и цели речевых поступков личности, а также прогнозировать собственное и чужое речевое поведение.

4. Стимулирующая функция ментальных речевых поступков к самопознанию, самосовершенствованию очевидна (большинство студентов – 87 % – совершает ментальные РП), внутренний диалог личности играет важную роль в развитии и формировании нравственных ценностей человека.

5. Особая роль в педагогическом (и не только) общении принадлежит имплицитным и косвенным речевым поступкам, содействующим конструктивному решению проблемных коммуникативных ситуаций.

6. Уровень коммуникативно-нравственной культуры во многом определяется по характеру речевых поступков, которые совершает личность, что убеждает нас в необходимости уделять особое внимание изучению этого вопроса в педагогических вузах.

Часть II

Речевые поступки – определяющий фактор коммуникативнонравственного воспитания личности

Кант в фундаментальном труде «Метафизика нравов» писал, что добродетель «должна культивироваться, стать предметом упражнения путем попыток побороть внутреннего врага в человеке», что «добродетели можно и должно учить», и, так как «она не прирождена, стало быть, учение о добродетели есть доктрина» [133, с. 283].

2.1. Риторика как путь коммуникативно-нравственного развития личности

Если риторикой пренебрегают, то общество стагнируется.

Ю. В. РождественскийВ последние годы риторика, как практико-ориентированная дисциплина, стала крайне востребованной, не может не радовать то, что открывается множество курсов, посвященных риторическому образованию, ораторскому мастерству, формированию речевой культуры говорящего, однако этическая сторона речевого высказывания там часто вовсе не рассматривается. Но, согласимся, каждый выступающий публично «поступает в речи», то есть совершает речевые поступки.

Как известно, невзирая на различные этапы исторического развития государств, риторика была востребована и входила в классический тривиум наук (грамматика, риторика и диалектика), умение красноречиво говорить считалось признаком высокой культуры и образованности. Риторика была «идеальным средством для развития тонкости мысли» [209, с. 134] и чувства, способности познавать себя и других.

Риторика изучалась прежде всего в высших школах в качестве отдельной дисциплины, однако существовали и специальные школы (академии, лицеи, гимназии), где целенаправленно готовили будущего оратора. Учитывая общественный строй и социальные потребности, риторская школа преимущественно готовила учеников к политической карьере или духовной деятельности.

Однако вопросы методики преподавания риторики в ее историческом аспекте до сих пор остаются открытыми, хотя отдельные факты свидетельствуют о разделении теории (учение о словесном выражении) и практики в обучении красноречию, ориентированном на изучение речей и текстов поучительного, нравственного характера, на четко выраженную практическую направленность, обращенность к жизненным ситуациям, использование письменных (сочинение текстов) и устных упражнений (декламации на вымышленную тему).

Крайне значим такой факт: риторики разных эпох свидетельствуют о значимости личности учителя риторики, влияющего на духовно-нравственное развитие воспитанника, его речевую культуру.

Сегодня же риторика в отличие от прежних, античных времен не изучается в школах, да и далеко не в каждом вузе есть такая дисциплина. Мы убеждены, что риторическое образование в современной системе образовательного процесса должно быть неотъемлемой его составляющей, которая, в нашем понимании, является многоуровневой теоретико-прагматической системой, основная цель которой обучение общению, коммуникативное развитие и нравственное воспитание функционально грамотной личности, способной успешно взаимодействовать и самореализоваться в современном социуме.

Приоритетными позициями в характеристике риторического образования как системы являются:

уровневая иерархия, предполагающая реализацию риторического образования от дошкольного до послевузовского уровня включительно;

преемственность в системе риторического образования, учет ступени образовательного учреждения и уровня сформированных знаний и умений обучаемых с опорой на общие концептуальные положения и возможность вариативного изучения курса риторики;

непрерывность как особая форма образования, состоящая в постоянном совершенствовании человека в течение всей жизни. В нашем случае имеется в виду реализация последовательной цепи учебных и воспитательных целей и задач в процессе риторического образования (от предшкольного до послевузовского). Заметим, что на развитие системы непрерывного образовательного процесса и его модернизацию обращается серьезное внимание в «Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы» [http:// минобрнауки. рф];

гибкость и вариативность риторического образования, базирующиеся, с одной стороны, на единой цельной концептуальной теоретико-практической основе, с другой – допускающие наличие вариантов с учетом уровневой вертикали (в зависимости от уровня знаний и сформированных коммуникативных умений) и горизонтали (в зависимости от ступени образовательного учреждения);

адаптивность, которую мы соотносим, прежде всего, с личностью обучаемого, с его способностью адаптироваться к социально-экономическим изменениям в обществе, решать широкий диапазон жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. На схеме 7 прослеживается структура системы риторического образования, предусматривающая ступени образовательных учреждений, каждая из которых наполняется своим содержанием (в соответствии с общей концепцией риторического образования), ориентированным на конкретный возраст, уровень знаний и коммуникативных умений, социальный опыт, на стремления и потребности субъекта. Т. А. Ладыженская замечает: «Программа риторики носит открытый, примерный характер. Учитель может внести свои коррективы и в объем изучаемого материала в каждом классе. Разумнее всего это осуществить при планировании работы для конкретного класса» [179, с. 6–7].

Схема 7

В настоящее время существуют различные направления и школы риторического образования, в частности: школа непрерывного риторического образования «Риторика общения» профессора Т. А. Ладыженской, которой придерживается автор данного пособия; научная школа МГУ, представленная в трудах Ю.В. Рождественского, В. И. Аннушкина, А. А. Волкова; Воронежская риторическая школа (науч. рук. И. А. Стернин); Екатеринбургская (науч. рук. Т. В. Матвеева); Красноярская (науч. рук. А. П. Сковородников); Пермская (науч. рук. С. А. Минеева); Саратовская (науч. рук. О. Б. Сиротинина) и др.

Риторика как учебный предмет обладает особым потенциалом для формирования нравственных идей коммуникативного характера. Именно поэтому в программу по школьной риторике Т. А. Ладыженской внесены как компонент содержания курса риторики нравственнориторические идеи (с них начинается программа для каждого класса). Они отражают четыре направления нравственного воспитания на уроках риторики. Назовем эти основные риторические идеи:

1. Речевая ответственность, анализ своего речевого поведения.

• Каждый твой поступок отражается на других людях; не забывай, что рядом с тобой человек (В. А. Сухомлинский) – 1-й класс.

• Худого не хвали, хорошего не кори (пословица) – 3-й класс.

• Не бросай слов на ветер. Не давай легкомысленных обещаний. Будь хозяином своего слова (В. А. Сухомлинский) – 7-й класс.

• От того, правильно ли, общепонятно ли, свободно ли ты будешь выражаться по-русски, зависит, будешь ли ты понят народом своей страны (Л. Успенский) – 11-й класс.

2. Значение владения речью в жизни любого человека.

• По речи узнают человека (пословица) – 2-й класс.

• Выражать собственные мысли собственными словами – одна из самых больших радостей (ценностей) жизни – 5-й класс.

• Культура речи неотделима от общей культуры (К. Чуковский) -11-й класс.

3. Жизненная позиция: взаимосвязь слова и дела.

• Спешите делать добрые дела (А. Яшин) – 3-й класс.

• Если ты сделал добро – молчи, если тебе сделали – расскажи (пословица) – 6-й класс.

• Меньше говори, да больше делай (пословица) – 6-й класс.

• Не делай того, что осуждает твоя совесть; не говори того, что не согласно с правдой (Марк Аврелий) – 9-й класс.

4. Словесная вежливость – выражение доброжелательного, уважительного отношения к людям.

• Вежливость необходима каждому (пословица) – 2-й класс.

• Умей тактично возражать, но еще больше такта требуется от тебя в умении слушать возражения старших (В. А. Сухомлинский) -4-й класс.

• Учиться вежливой речи – учиться уважительному, доброму отношению друг к другу – 5-й класс.

• Небольшая доля вежливости делает жизнь приятной, большая – облагораживает ее (К. Боуви) – 10-й класс.

Эти сквозные идеи реализуются в соответствии с возрастными особенностями школьников на дидактическом материале, который позволяет рассмотреть одну и ту же проблему с разных сторон. Они отражены в тех понятиях, с которыми знакомятся ученики, и в инструментальных знаниях, приводимых в форме рекомендаций, правил, советов и т. д. [177].

Отдельно следует остановиться на дошкольном пропедевтическом курсе. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» с января 2014 г. дошкольное образование (ДО) позиционируется как первый уровень общего образования, именно с этой ступени начинается освоение родного языка дошкольником, коммуникативно-речевое и социальное развитие личности. В этот период развития детей интересуют вопросы нравственной сферы, поэтому они пристально наблюдают за речью и поступками взрослого, воспринимая его речевое поведение как некий образец, и подражают ему.

Основными целями и задачами дошкольного коммуникативно-нравственного развития и воспитания детей являются.

1) развитие у дошкольников:

понимания того, что слово есть не только средство общения, но и орудие, способное влиять на собеседника как положительно, так и негативно;

первоначального уровня нравственной оценки речевого поведения и речевого поступка своего и чужого;

состояния психологического комфорта в процессе общения с разными собеседниками в речевых ситуациях, актуальных для данной возрастной группы;

2) формирование у дошкольников:

устной речи с опорой на их потенциальные возможности;

способности ориентироваться в ситуациях общения, учитывая, к кому обращается говорящий, с какой целью, какие формы речевого этикета следует использовать;

культуры слушания, умения адекватно реагировать на речь говорящего;