Полная версия

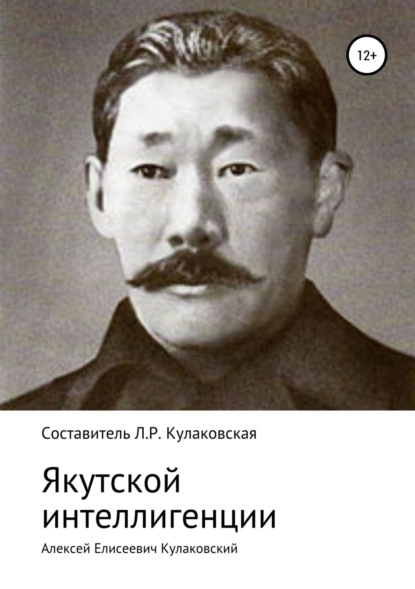

Полная версияАлексей Елисеевич Кулаковский. Якутской интеллигенции

Все передовые люди России уже давно заметили тот факт, что громадное рыбное богатство восточных и северных морей не эксплуатируется Правительством, как бы то следовало. Богатство это очень велико: ежегодно ловится рыба: на Амуре 500.000 п., Оби 500.000 п., Енисее 300.000 п., Лене 60.000 п., Ангаре 75.000 п., Ольхоне 30.000 п., на Камчатке 3.700.000 п. Много участков, могущих дать ежегодно сотнями тысяч пудов, остается без промышленников, каковы, например, Лантарь, Альдома, Урах и проч. До 1911 г. в Охоте ловилось только до 20—30.000 пуд. рыбы. Только в 1911 г. 40 японцев четырьмя неводами там выловили до 130.000 п. рыбы и то в море, где рыбы меньше и улов труднее, а не у устий рек, где можно ловить миллионами пудов.

Сделаем маленький расчет примерного промысла в Охотске рыбой на 100 только человек. 40 японцев насолили 130.000 п., т.е. каждый японец ловил по 3.250 п. рыбы. Мы же, чтобы не завраться и из осторожности, возьмем минимальную цифру по 500 п. на человека, т.е. в 6 1/2 раз меньше, чем японцы, хотя охотчане ловили в лето каждый по 1000 и более пуд.; будем считать, таким образом, что 100 человек наловят 50.000 пудов рыбы.

Расход:

1) Жалование 100 рабочих с 1-го апреля по 1-е октября по 100 р. = 10000 р.

2) Их содержание (хлеб—морем 2 р. 30 к., масло из Якутска, мясо не нужно, рыба – даровая) по 10 р. в месяц за 6 месяцев – 60 р. = 6000 р.

3) Прогоны до Охотска по 10 р., обратно по 5 р. – 15 р. = 1500 р.

4) 10 неводов, которые могут пригодиться до трех лет, по 80 р. каждый = 800 р.

5) 5000 п. соли по 40 к. пуд. (германская соль – кулек в 3 п. – 1 р. 20 к.) = 2000 р.

6) 3000 бочек вместимостью каждая в 10—12 п. по 3 р. = 9000 р.

7) Провоз до Владивостока по 35 к. пуд., а за 50000 п. = 17500 р.

8) Провоз до Читы, Иркутска или других больших городов 70 к. = 35000 р.

9) Разные мелкие и непредвиденные расходы, жалования распорядителей и т.п. = 8200 р.

Итого: 90000 р.

Не пугайтесь, однако, господа, что для выполнения этого предприятия нужны все приведенные 90 тыс. р., которых нам, конечно, взять неоткуда. Нет: а) рабочих снабжаем маслом, оленями, немного хлебом и гоним с распорядителями в Охотск, обещав давать их семьям коров, сена, хлеба и проч.; все это мы можем найти у себя, б) Нужно всего 5000 бочек; из них недостающие 2000 бочек сделают сами рабочие. Бондарь делает в день 1 1/2 бочки; предположим, что наши неумехи всего 5000 бочек; из них недостающие 2000 бочек сделают сами рабочие, делают в день по пол бочке; 100 неумех в день сделают 50 бочек; а 2000 бочек сделают в 40 дней (с 1-го мая по 10-е июня), б) Указанные в статье расходы в 3000 бочек можно выписать в кредит или просто на прокат из бондарного завода графа Кейзерлинга во Владивостоке, в) Провозные платы до Владивостока (17500 р.) и далее (35000 р.) платим после продажи рыбы; доверие владельцев парохода и паровозов приобретаем посредством заложения рыбы же (не целиком). Таким образом, на первых шагах нам нужно только иметь на покупку соли – 2000 р., неводов – 800 р. и на непредвиденные мелкие расходы – 2—3000 р. и дело можно оборудовать во всю.

Во время самого улова рыбы в Охотске можно выручать порядочные деньги продажей икры японцам (до 3—2000 р.).

Доход:

Положенные 500 пудов улова на человека пусть не покажутся Вам преувеличением: важен не улов, а перетаскивание с невода на берег, соление и проч. Охотчане часто вытаскивают, только раз закинув невод, 2—4000 п. рыбы (до 20.000 штук зараз); а так как это вытаскивает 8 человек, то, следовательно, на одного человека приходится от 250 до 500 пудов. Неужели наш несчастный якут целое лето не накопит столько рыбы, сколько казак вытащит в один день, т.е. зараз! Я сам часто видывал в Охоте столько рыбы, что трудно пробраться на лодке сквозь нее. При благоприятных условиях наши парни должны наловить гораздо больше, чем положено.

В Чите, Иркутске и других центральных городах континента пуд морской рыбы стоит от трех до 4 р. 50 к., а на приисках – до 10 р. Мы, конечно, возьмем меньшую величину (3 р.), и тогда 50.000 пудов дадут 150.000 р., т.е. 60.000 р. чистого доходу (если принять во внимание только 6000 р., первоначально пущенные в ход, то выходит даже смешно – они, т.е. эти 6000 р., дали 600%!!!).

Если рыбу будем промышлять на Аянском районе или Лантаре, то ее можно везти на прииска по Мае, Алдану, Лене и Витиму; рыба с доставкой обойдется в 5 р. 50 к. пуд, а продаваться будет по 8—10 р.

Еще раз повторяю, что я о рыбе не преувеличивал, наоборот, я старался брать минимальные цифры доходов и максимальные – расходов. Вам, конечно, покажется странным, почему при такой доходности сами охотчане не принимаются за это дело. Да, это факт странный, из ряда вон выдающийся, но служащий прекрасным примером косного, дремотного состояния вымирающего разряда людей. Охотчане давно уже летят вниз по наклонной плоскости вымирания.

Когда существовала (1781—1867 гг.) Российско-Американская компания36, когда пять улусов Якутского округа (кроме Баягантайского) ежегодно таскали против воли между Охотском и Якутском до 60.000 п. грузу этой Компании – сначала по 1 р., потом по 1 р. 33 к. за пуд, когда в Охотске были кораблестроительная верфь, солеварный и угольный заводы, в которых работали каторжане из Якутской области и Аляски, тогда порт Охотск был очень видным и важным пунктом. И население было тогда порядочное: Правительство поселило принудительно в нем 250 казачьих семейств и 130 инородческих семейств; в шестидесятых годах XIX века остались там жить 100 мужчин-якутов, пошедших туда на постройку телеграфной линии, которая началась, но не состоялась; каторжан и других пришлых элементов было порядочно. Из всего этого населения ныне осталось только около 30—40 жалких избушек, в которых обитает по одному или по два жалких пьяниц – казаков с семействами. Казаки эти, по прошествии рыбного сезона, в 1909 г. не хотели работать на телеграфных работах по 3 р. в день; не рубят они одну сажень дров за 1 р., несмотря на то, что у них в году 10 месяцев совершенно нечего делать. До 1911 г., когда японцы покупали пуд рыбы по 40 к. и каждый казак мог заработать рыбой в день от 10 до 25 р., они большую половину рыбного сезона пьянствовали… Что же, разве можно ожидать от таких существ, чтобы они пустились хоть на какое-нибудь предприятие, которое никогда не бывает без доли риска!…

Предприимчивый батурусец И. Сивцев, живущий в Охотске, до 1909 г. был слишком беден, чтобы заняться предприятиями. В 1910 г. и 1911 г. был занят телеграфными работами, а в 1911 г. отправил рыбу в Японию на 8.000 р. и во Владивосток на 20.000 р.; но, хотя первая рыба была конфискована, вторая оправдала расходы конфискации. Сивцев рыбу добывает в Охотске сколько угодно без разрешения начальства, хищническим путем.

Если в Ханькоу или Владивостоке купить чай на деньги, вырученные рыбой, то одним капиталом делается 71 в одно и то же время два оборота, чему в коммерческом мире справедливо придают столь огромное значение.

VII. Источники дохода

Для того, чтобы организовать общества, артели, комиссии и делать предприятия, необходимы, конечно, денежные средства и вообще статьи дохода, в особенности для начала. Денежные фонды, кроме прямого назначения, нужны еще для укрепления самоуверенности и как притягательная сила к активному участию в делах народных масс.

Нужно изыскать первым долгом эти средства; это вопрос крайне трудный, но не невозможный. Хотя заявления единичных лиц в таком важном деле имеют мало значения, но я все-таки решаюсь высказать некоторые свои мнения по вопросу, но утверждать абсолютную их достижимость не могу.

1) Взносы членов разных якутских культурных обществ.

2) Частные займы.

3) Займы, субсидии и пожертвования, выдаваемые казной, обществами и разными учреждениями, как-то:

а) Казной.

б) Русско-Азиатским Банком (Якутское отделение) – под залоги.

в) Якутским городским банком имени Н. Д. Эверстова – под залоги.

г) Восточно-Сибирским отделением Императорского Русского Географического общества.

д) Восточно-Сибирским отделом Общества содействия русской торговле и промышленности.

е) Обществом изучения Сибири.

ж) Обществом Красного Креста, знаменитым своей отзывчивостью, располагающим 37.000.000 р. и потратившим в 1912 г. колоссальные суммы в помощь голодающим 20-ти губерниям России. Это Общество можно разжалобить всякими предлогами, так как «цель» его слишком широка.

з) Якутским благотворительным обществом, имеющим до 30.000 р. капиталу и выдававшим безвозвратно в 1896 г. намцам и дюпсюнцам 1000 р. в помощь после эпизоотии сибирской язвы.

и) Из сбора «на исправление дорог и мостов» (11.269 р.), лежащего без употребления в депозитах Якутской губернии.

й) Из запасного капитала области, в который мы якуты ежегодно платим по 10.525 р. Предлог – голод.

к) Благотворительным капиталом г. Якутска, состоящим из 65.000 р. Предлог – голод и поднятие культуры.

л) Из капитала, назначенного на борьбу с кобыл кой, в который мы ежегодно платим по 1425 р. Предлог – кобылка и улучшение сельского хозяйства.

м) Ссудной кассой якутов Якутской области, которая на основании 96 § Устава своего должна давать обществам не в очередь, а ранее одиночек.

4) Общественные лотереи-аллегри, разрешение коих легко добиться под разными предлогами по культивизации.

5) Эксплуатация людских пороков, например, пьянства, картежной игры и курения табаку. Я проектирую так: а) штрафовать всякого, кто купит где бы то ни было бутылки водки, на 50 к. (с торгующими водкой, конечно, по закону); чтобы контролировать покупку водки в городе, нужно установить пункты на главных трактах, в которых можно было бы проверить количество купленной водки; б) у выигравшего в карты отбирать определенную часть выигрыша; в) родителей, у которых дети привыкли курить, штрафовать. Таким способом мы достигаем двойной выгоды: противодействуем развитию пороков и приобретаем средства на культурные цели. Если суметь выработать целесообразный и правильный способ контроля игр и оргий, то эти две статьи дохода дали бы колоссальные суммы (один Якутский округ в год пьет более 60.000 ведер водки, или 1.200.000 бутылок). Думаю, что люди, желающие добра начинающемуся делу, не стали бы таиться от пятидесятикопеечного штрафа; также не думаю, чтобы Правительство тормозило дело борьбы с пороками – нужно только обставить дело умело.

6) Частные пожертвования. Этой статье я придаю очень большое значение; оно зависит всецело от настроений среды и масс народа, а настроения, в свою очередь, зависят от убежденности, патриотического воодушевления и сознательного отношения к делу инициаторов, руководителей и агитаторов.

7) Общественные работы, о которых говорилось выше и которые должны служить постоянными и значительными источниками дохода.

8) Доходы от разных общественных предприятий.

9) Налоги подрядов, промыслов, торговых и иных предприятий, жалований, арендных плат дворов, вообще все доходы, поступающие в пользу якутов тем или иным путем. Эта статья дала бы крупные, чистые, а главное, постоянные суммы. В самом деле: 1) Благодаря судьбе и у нас – якутов нет недостатка в лицах, занимающихся крупными торговыми операциями (хотя их мало), и есть много мелких торговцев; 2) В Якутске имеется около 40 дворовладельцев, которым в год в среднем поступает доходу до 14—16000 р. от аренды домов; 3) Имеется много лиц, занимающихся крупными и мелкими подрядами, каковы, например, приисковые поставщики и доставщики лесного материалу, пищевых продуктов (А. И. Жирков, С. П. Барашков, П. Д. Тихонов и многие другие); доставщики казенных грузов в отдаленные северные округа, перевозчики чаев из Аяна и Охотска, строители казенных зданий и пр.; 4) Имеется порядочный контингент лиц, занимающихся торговлей пушниной (белки, лисицы, песца, соболя) и мамонтовой кости (А. Н. Жирков, В. Никифоров, Н. О. Кривошапкин, И. П. Антипин, Г. В. Никифоров, И. Т. Павлов) и пр.; 5) Есть у нас и получающие жалования (доктора, фельдшера, священники, доверенные и прикащики купцов, писаря, учителя); 6) Имеются у нас такие лица, как Н. Д. Эверстов, Н. А. Аверенский, Ин.В. Мигалкин, П. П. Молотков, которые, хотя не носят званий якутов, но, безусловно, принимают близко к сердцу судьбу якутов и поддерживали бы общее дело. Общее благосостояние перечисленных лиц улучшается – они составляют поэтому будущее здоровое ядро якутской народности; между ними встречаются, как я хорошо убедился в том, люди с благородным порывом замечательного патриотизма, ожидающие только всеобщего воззвания к культуре и просвещению и готовые попуститься тысячами из своих доходов ради блага родины. Имена их мне хорошо известны и сами они известны всему якутскому племени; называть их в этом письме неудобно, так как тема разговора нашего в этом пункте довольно щекотливая; скажу только, что они ведут коммерческие дела сотнями тысяч.

Этим кратким конспектом нужд я заканчиваю свое посланьице, которым я задаю Вам темы для обсуждений и призываю на деятельность. Предупреждаю об одном: каково бы ни было личное мнение каждого из Вас относительно переселения в область русских, вымирания якутов и «желтой опасности» – Вы не должны предаваться обманчивым розовым надеждам, также не должны питать и в других эту надежду; если не солидарны со мной, то, по крайней мере, не доказывайте противного, т.е. желанного лучшего. Действуйте и агитируйте единственно в пользу и ради культуры, насаждение которой стало в нашем веке злободневной необходимостью, хотя (сказать, выбирая лучшую сторону) и помимо ужасных призраков переселения и вымирания… Что касается лично до меня, то много лет я думал на темы о переселении и вымирании и пришел к непоколебимому убеждению, что переселенцы должны быть и что мы должны вымирать, если только не примем рациональных мер к борьбе; что убежден, что из-за пяди земли человечество еще два-три века будет проливать человеческую кровь в ужасных и глупых войнах, пока цивилизация и наука окончательно не восторжествуют и не уничтожат традицию и варварство....

Как доказала наука, мозг человека “привыкает” мыслить по одному колейному направлению, и даже логика бессильна против этой привычки его. Приведу исторический пример: когда ученые (Коперник, Галилей, Бруно) впервые высказали в 16-м веке мысль, что земля имеет форму шара – им не поверили и даже одного казнили за эту мысль. Причина недоверия та, что мозг тогдашних людей слишком привык представлять землю в виде плоскости. Вот и мы привыкли веками думать, что все в мире течет по раз заведенному порядку, что мы (якуты) рождались, жили и умирали в своей родине, что так ведется испокон веков и что впредь все будет продолжаться так.... Говорящим о переменах не поверят, – и им при агитациях придется серьезно считаться с фактом недоверия и традиционных понятий, ибо, как я говорю, мы —якуты одержимы роковой иллюзией самообмана – «өлөн көрөн өлөрү билбэппит» 72....

Индивиды человечества на «юге» действительно расплодились до невозможности и мрут от тесноты (иначе – от голода), как мухи, например, в 1897 г. в Индии умерло с голоду 4.100.000 человек, т.е. такое количество, которое превосходит число якутов в 16,4 раза…

* * *

Что же нам делать? К чему приступить и с чего начать? – вот вопросы, которые в данный момент напрашиваются сами. По-моему, первее всего нужны только съезды интеллигенции и переписка между отдельными членами ее. Далее нужны, конечно, наслежные, улусные и окружные съезды, беседы с тойонами, агитации в народе, выписка книг, журналов и разных руководств, учреждение обществ и кружков, приобретение органа печати и так далее. Трудно только начало, а раз будет брошено семя, то оно даст скорые всходы; нужно только всем взяться за дело дружно – всем улусам Якутского округа!…

Өксөкүлээх Өлөксөй

Примечания

1

Якутская губерния по переписи 1917 года. Вып. I. – Иркутск, 1922. – С. XXIV.

2

Якутская губерния по переписи 1917 года. – Вып. I. – Иркутск, 1922. – С. XXIV.

3

Башарин Г. П. Социально-экономические отно-шения в Якутии второй половины XIX – начала XX в. – Якутск, 1974. – С. 20.

4

Аргунов И. А. Социальное развитие якутского на-рода. – Новосибирск, 1985. – С. 77.

5

Майнов И. И. Русские крестьяне и оседлые инородцы Якутской области. – СПб., 1912. – С 247.

6

Иванов В.Н. Якутская интеллигенция в начале ХХ в. и С.А. Новгородов // Пересечение исторических судеб: народы, люди. – Якутск, 1995. – С. 79-96.

7

Калашников А.А. Новое о И.И. Крафте // Якутский архив. – 2000. – № 1. – С.27-36

8

Башарин Г. П. Три якутских реалиста-просветителя. – Якутск, 1944; Кулаковский: Сб. докл. к 85-летию со дня рождения Алексея Елисеевича Кулаковского. – Якутск, 1964; Алексеев Е. Е. Өксөкүлээх Өлөксөй. Оло-ҕун уонна айар үлэтин туһунан (1877—1926). – Якут-скай, 1966; Кочетков В. Зачинатель якутской литературы // Кулаковский Алексей. Наступление лета. – М., 1986. – С. 3—14; Пархоменко М., Сыромятников Г. Алексей Елисеевич Кулаковский (1877—1926) // Алексей Кулаковский. Песня якута: Стихи и поэмы. – М., 1977. – С. 5-28 и др.

9

Башарин Г. П. Исторические судьбы письма Кулаковского // Кулаковский А. Письмо якутской интеллигенции. – Якутск, 1992. – С. 5.

10

По данным современных авторов, количество переселенцев в Сибирь и на Дальний Восток колебалось в разные годы, достигнув своего «пика» в 1908 г. – 664777 чел. В дальнейшем происходило снижение переселенцев: в 1909 г. – 619320 чел., в 1910 г. – 316163, в 1911 г. – 189791, в 1912 г. – 201027 чел.; всего за 1906-1914 гг. в Сибирь и на Дальний Восток переселились 3040333 чел., из них остались жить в регионе 2510498 чел. (Крестьянство Сибири в эпоху капитализма. – Новосибирск, 1983. – С.231)

11

Крестьянство Сибири в эпоху капитализма. – Новосибирск, 1983. – С.230

12

В. М. Переселенческий вопрос (письмо из Якутска) // Сибирские вопросы. – 1910. – № 28-29. – С. 54; НА РС(Я), ф. 68, оп. 1, д. 4673.

13

По мнению А. Е. Кулаковского, идею переселения якутов на север поддерживал Э.К. Пекарский Думается, что при этом он опирался на анонимную информацию в журн. «Сибирские вопросы» (1910 -№ 42-43) по поводу его доклада «О расселении якутов по Якутской области» на заседании Географического общества. Автор этой информации приписал докладчику (Э. К. Пекарскому) мысль о принудительном переселении якутов на север, «выгодном с точки современной политики». Э.К. Пекарский выступил с опровержением (Сибирские вопросы. – 1910 – м> 444 назвав приписываемую ему мысль «чудовищной», и объяснил, что он на самом деле говорил об «историческом ходе естественного расселения якутов по области под влиянием разных экономических факторов». Предполагаю, что Кулаковский до мая 1912 г. не знал об ответе Пекарского. С другой стороны, допускаю что впоследствии он все-таки выяснил позицию Пекарского, о чем свидетельствуют добрые товарищеские отношения между ними в дальнейшем.

14

Башарин Г. 77. Указ. соч. – С. 16.

15

Кулаковский А. Якутской интеллигенции. – С. 72.

16

Диалог. – 1990. – Сент., окт. – С. 33—73; Полярная звезда. – 1990. – № 5. – С. 89-107.

17

Подробно об этом см.: Башарин Г. П. Указ. соч. – С. 21-28.

18

Кулаковский А. «Если некоторые из вас и солидар-ны со мной…» (Письмо якутской интеллигенции) // Илин. – 1993-1994. – Приложение. – С. 1-21.

19

Кулаковский А. Е. Якутской интеллигенции (варианты письма) / Сост. И. Ю. Васильев. – Якутск, 2000.

20

«Нуча» – русский

21

Өтөх – усадебная земля при старых юртах, где долго находился загон для лошадей и рогатого скота.

22

«Дьыала» и «куолу» – дела и рассуждения.

23

«Суут», «сокуон», «брысыанньыйа» – суд, закон, прошения.

24

Кµрµ³– остожье, т.е. надельный сенокосный пай.

25

«Јлүү-алдьархай», «сор-муҥ» – беда-несчастие; мучения-страдания.

26

«Нучаларам» – русским.

27

«Тар»-мерзлая простокваша, «үөрэ» – напиток из простокваши, смешанного с водой и разными вареными травами, «бутугас» —похлебка-каша из кислого молока, сочной травы, сосновой заболони.

28

* Словарь як-русский. Прим. автора

29

Речь идет об уголовной ссылке.

30

«Абаасылар»-злые духи, нечистая сила, нечисть.

31

Чиэрдийэ – изгородь из гладкоствольных жердей, отгораживающая выгоны от покосов; быһыт– изгородь, устраиваемая в удобных, узких местах; сэлии– изгородь из молодой лиственницы.

32

«Быһыта сүүрдэр» – в данном случае: постановка по возможности короткой изгороди.

33

Отор —летние и осенние пастбищные места.

34

Бүтэй – изгородь, огораживающая покосы.

35

Алас – елань.

36

Добун-хонуу– пришедшая в негодность, из-за утаптывания скотом, верхний слой аласной земли. Хара-буор – не годная по той же причине земля засушливых мест. Күөргэл– не годная по той же причине верхний слой торфяных и сапрофелевых аласов.

37

Ньалыар – влажные почвы околоозерных земель, превращенные в следствие утаптывания скотом в мелкокочковатый слой земли.

38

Разнообразие огороженных выпасов: харчах – отдельный огороженный выпас или загон для скота; тиэрбэс – большое огороженное пространство для выпуска скота;, бохсуу – – простейшая изгородь, построенная на скорую руку вокруг вокруг стогов сена из поваленных деревцев.

39

Укаас кµрµ³– покостные участки, которые отводились выборным должностным лицам за службу из земель, оставшихся после смерти бездетного родовича.

40

Томторук – берестяной намордник или таловая рогуля для телят, чтобы они не сосали маток.

41

Кылаан үллэһик– уравнительное распределение покоса; эмтиэркэ —прирезка к покосу по случаю неурожая.

42

Тала¤а– мосток

43

Өрт– пал, пускаемый для очистки покостных мест от прошлогодней негодной травы.

44

Саҥа сирдэр – непаханые земли.

45

«Балбах» – сформованный зимой ком скотского помета.

46

«Титик» – летний хлев, предназначенный для доения коров и кобыл; скотник.

47

Ха¤ы² – ранние заморозки

48

Ороо, үт да сиэ – Извлеки, испеки да съешь

49

Турсук – плоская посудина из продымленной шкуры для просеивания зерна.

50

Куйуур – сак, представляющий мешкообразную волосяную сеть на обруче с длинным шестом для зимней рыбалки на карасей.

51

Күкүр – ясли для сена.

52

Даллар – скотные дворы.

53

Хотуул – сенная труха.

54

Уу-сут-дьыл – бедствие, вызванное наводнением и непрерывными дождями; голодный, неурожайный год из-за наводнения или беспрерывных дождей.

55

Кыбыы – отгороженное место вблиз жилья для складирования привезенного сена; стойло для лошадей.

56

Якуты готовят два блюда из молочной пенки, которые считаются дорогим угощением под общим названием “ µрүмэ”. 1-е блюдо – многажды снимаемые пленки пенки с слабо кипящего молока слаживают друг на друга, прослойки между пленками намазывают масленым кремом. 2-е блюдо – толстый слой пенки с топленых сливок разливают в плоские чаши и замораживают. Подают µрүмэ в рубленом виде к чаю.