Полная версия

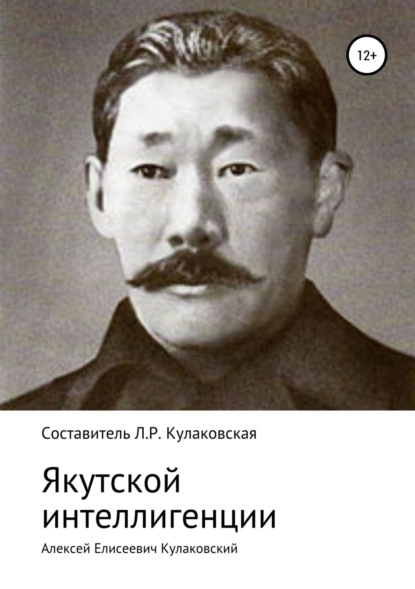

Полная версияАлексей Елисеевич Кулаковский. Якутской интеллигенции

И так, все старшие народы находили и находят исход в эмиграции и войнах.

Лишь одна Небесная Империя (Китай) заперлась в течение тысячелетий в свой каменный волшебный полукруг – Великую Стену.... Но теперь и эта стена стала трещать под напором четырехсотмиллионной силы, требующей простора и хлеба… Мнится мне: вот, вот через день, через два рухнет Стена и рассыплется под страшным напором голодных, косоглазых существ, а затем ужасная смертоносная человеческая волна перекатится по всему великому материку Азии до Восточного и Северного морей, знаменуя свое движение людской кровью....

Мнится мне, что горсть якутской народности будет смята и уничтожена подобным ураганом....

Вот уже 9-й год, как Небесная Империя пробудилась от многотысячного богатырского сна, оглянулась во все страны света, увидела, что отстала от других двуногих, почувствовала голод в желудке и мощь в членах, и зловеще зарокотали в ней грозные силы....

* * *

Бросьте беглый, мысленный взор Ваш на прошлое Китая и на события последних лет и дней. Какой ускоренный пульс жизни в нем забил могучим ключом и какие гигантские шаги делает он по пути политического и социального прогрессов! Что будет, если Китай вздумает завладеть если не всей, то хоть Восточной Сибирью, лежащей с ним о бок? Я думаю, что из 400 миллионов людей в президенты попал мозговатый парень, который, думаю, не будет сидеть сложа руки в ожидании, пока наука изобретет дешевый способ химического питания или пока его народ не перемрет с голоду. Ему, я думаю, кроме политической, социальной, просветительной реформ, нужно заботиться об экономическом благосостоянии республики. А такое благосостояние может быть достигнуто не иначе, как эмиграцией, говоря иными словами, приобретением новых земель. По-моему, «реберный вопрос» существования для китайца поставлен в более острое положение: ему остается одно из двух – или добывать себе хлеб огнем и мечом у других народов, или умереть голодной смертью среди 200 себе подобных на одной квадратной версте. Что стоит Китайскому Правительству обречь хотя бы на верную гибель 40-50 миллионов человеческой жизни (войска) – при той заманчивой перспективе, что оно этим приобретет громаднейшие страны.

В случае войны наша бедная Россия, конечно, серьезного сопротивления не сможет оказать, ибо соседство Китая с театром военных действий даст громадное преимущество последнему – такое же преимущество, какое было и у япошек. 300000 нашего собирского войска слишком мало для войны с Китаем, могущим двинуть войска сразу миллионами, а перевозка больших масс войска нашими по одной узкой ленте Сибирской железной дороги из-за 5-6000 верст обуславливается, как было и при русско-японской войне, большими расходами и тратой времени.

Что касается культурных преимуществ России перед Китаем в отношении регулярности войск, в отношении крепостей, морских и воздушных флотов, вообще милитаризма, то все это – только вопросы времени: дайте только время Китаю устроить свои внутренние дела и мы будем опять удивлены быстроте его прогресса, как удивились японцам после того, как они нас поколотили. Хотя, в сущности, понятна быстрота цивилизации нынешних народов: ведь, прогресс передовых государств потому совершался медленно – веками и тысячелетиями, что тогда человечество, не имея уже спелых плодов науки и опытов, шло на ощупь, на угад, с оглядками и застоями… А современным «варварам» стоит только проснуться от вековечной летаргии и сознательно отнестись к своему положению в мире и им совершенно легко идти, хоть вскачь, по готовому уже колейному руслу цивилизации.

Лишь русские и мы – якуты – не можем проснуться от вековечного сна. Скрип заржавевшего механизма жизни российских народов слышен где-то далеко позади течений жизни других народов.... Процент грамотных в России – этот вернейший знаменатель культурности данного государства – равен 8—9, тогда как он у прочих благоустроенных государств доходит до цифры 90– 95. А у нас, якутов, грамотных гораздо меньше слепых и кривых.

Я (единичный «я») делю Россию в социальном отношении на две части: на одном ряду стоят – духовенство, чиновничество и вся интеллигенция; этот ряд составляет 8—9% всего населения; ко второй части принадлежат крестьяне, фабричные и войска. Короче говоря, я делю на грамотных и неграмотных. Первая часть, призванная быть насадительницей культуры, сознательно бездействует. Таким образом, государство остается в невежестве и его могущество умаляется.

Из 8—9% грамотных я не выделяю «прогрессистов» потому, что не считаю их за таковых: какие же они прогрессисты, когда больше кричат, ссорятся и делятся на множество партий из-за мелочей, и тем самым обессиливают себя, тогда как более существенного дела не делают, оставляя его на «мертвой точке».

И так, друзья мои, будущее якутов рисуется мне в самых мрачных красках.

Что же мы должны делать: сидеть на судне жизни, не имеющем ни руля, ни ветрил, и нестись по волнам житейского моря туда, куда нас выбросит и разобьет волна слепого случая, или же что-нибудь предпринять, бороться?

Неужели мы, вольные и здоровые, будем ждать житейскую бурю спокойно для того лишь, чтобы быть стертыми с лица земли первым ее порывом!

Нет и нет!!! Слишком горько, слишком обидно отказаться от права жить в ту эпоху человеческого существования, когда человек выступает полновластным хозяином природы и когда он начинает жить осмысленной, духовной и полной наслаждениями жизнью под сенью лучезарной поэзии, прекрасной эстетики и под защитой всесильной науки и логики!…

Даже утопающий – и тот уж хватается за соломинку.

Но что же нам делать, что предпринять?

Передаться Америке, Японии, Китаю? Нет – эти номера не проходят: те нас быстро задавят в борьбе за существование, а белоглазый, большеносый нуча, не говоря уже о даровании православной веры, гораздо ближе нам, милее и родственнее их; он такой же отсталый полудикарь, как и мы, наивный добряк, неспособный обижать нас (якут мог бы водить его за нос при одинаковом культурном уровне, как ему вздумается). Я говорю, конечно, о главной массе нучей, не принимая в расчет ничтожные исключения.

Перейти что ли, согласно проекту Пекарского, на север? Нет – и этот номер плох: на севере нет земель, на которых мы могли бы существовать – мы там погибнем очень скоро и перейдем туда не по своей воле.

Единственным рациональным средством является наша культивизация и слияние с русскими – благо, что помесь с последними дает хорошие плоды. Культивизация была бы необходима и помимо указанных выше грозных призраков.

* * *

При сем прилагаю некоторые свои соображения относительно тех мер, которые следовало бы нам принять для поднятия своей культуры. Эти соображения мои представляют из себя только ряд вопросов, а не что-нибудь разработанное, могущее быть приложенным прямо к делу. Причина к тому простая: как знают меня мои товарищи, я не обладаю никакими знаниями. Проводя слишком беспечную и веселую юность, живя в свободной, просторной стране, зная краткость человеческого века и не предвидя по легкомыслию никакой борьбы за существование свое и ближних, – я сознательно пренебрегал специальными знаниями и игнорировал самообразованием и вообще знаниями. В простоте юной души я думал, что можно будет и «так» прожить свой короткий век, без особенных усилий, лишь собирая разбросанные розы жизни, но…, как видите, я не был прав. Раскаяние, как бывает обыкновенно, опоздало. Кроме того, разработка предлагаемых вопросов едва ли подсильна единичным лицам, потому она всецело предоставляется соединенной силе интеллигентов, патриотов и народных масс.

I. Землепользование

И без переселенцев мы чувствуем недостаток земли. Но, конечно, в том неумелое наше отношение к земле более виновато, чем действительный недостаток земли: можно было бы припеваючи жить и на владеемых землях, если только хоть немножко культивировать те из них, которые требуют этого.

1) Значение большого ущерба для якутского хозяйства имеет система отгораживания покосов от летников-выгонов. При постановке изгородей (чиэрдийэ, быһыт, сэлии) 31 преследуются, кроме главной, еще другие цели: а) стремление к наименьшему протяжению их («быһыта сүүрдэр»32), для достижения чего много покосов, удаленных один от другого, охватываются одною общею изгородью; б) стремление к наименьшей удаленности изгороди от леса, чтобы облегчить доставку материала. Такая система отгораживания страшно уменьшает площадь выгонов, так как вместе с покосами включается в общую изгородь масса промежуточных земель, могущих быть прекрасными выгонами. Площадь запертых так земель часто в несколько раз больше собственно покосов. Поэтому следует непременно изменить прежнюю систему, разрушив старые общие изгороди и выстроив на место их много мелких, захватывающих только лишь узкий круг собственно покосов.

2) Этим способом достигается, кроме указанного прямого расчета, еще другой и очень важный – возможность обзавестись каждому хозяйству своим «отором» 33, пользуясь вновь образовавшимися «бүтэйэми» 34.

3) Так как много хороших, годных для выгонов земель, как я сказал, запираются в общие «чиэрдийэ», то выгонных мест бывает недостаточно, потому поневоле мы отводили под выгоны такие долины и аласы35, которые могли бы остаться в качестве прекрасных покосов. Следовательно, выходит так, что общие изгороди уменьшают пользуемую площадь не одних выгонов, но и покосов. Поэтому, после огорожения каждого обособленного покоса, особой же изгородью следует нынешние лучшие выгоны превратить в покосы. Такими путями площади как покосов, так и выгонов можно увеличить приблизительно в среднем на одну четверть против прежнего, а ведь это – огромная величина.

4) От частого и продолжительного утаптывания ограниченных выгонов скотом почва последних портится: разрыхляется, лишается способности произрастания травой и, если она была сухой, превращается в голяк («добун-хону, хара-буор, күөргэл»36), а если была влажной, делается мелко кочковатой («ньалыар»37); следовательно, такие выгоны остаются совершенно без пользы. Поэтому необходимо разгородить выгонные места на части и пользоваться ими в течение лета попеременно. Тогда почва будет «отдыхать» и приобретет вновь способность произрастать травой.

5) Нужно обязать владельцев кочковатых покосов, чтобы они расчищали кочки, если они редкие и неровные. При этом нужно предоставить им (владельцам) некоторые привилегии, например, удлинить срок пользования расчищенной землей.

6) Следует восстановить разрушенные Скрипицыным харчахи, тиэрбэсы, бохсуу38 (кроме укаас күрүө39), но предоставить пользование ими обществам и одновыгонным хозяйствам. Они крайне необходимы для рабочих животных. Правительство не воспротивится этому, ибо «инструкция» Скрипицына была вызвана слишком большими, но единичными злоупотреблениями частных лиц, из коих некоторые владели 20-ю и 30-ю остожиями.

7) Следует отводить земли под телятники (кусочки хороших покосов), куда можно пускать телят без томторуков40 в междуудойное время.

8) Для регулярного образования запасов сена нужно отводить покосы: запас будет увеличиваться ежегодно, сено сохранится лучше и не будет тех больших хлопот и передрязг, которые имеют место при взысканиях недоимок сена.

9) Надо спешить c выпуском всех тех озер, которых только можно выпустить, и расчистками лесных площадей. Спешить нужно ввиду предстоящего прихода переселенцев, которые не имеют права отбирать культивированные земли. В журнале Совета Главного управления Восточной Сибири от 1-го мая 1868 г. за №10 говорится, что при отмежевании земель инородцев по возможности должно оказавшиеся в натуре расчистки под хлебопашество и сенокошение оставлять за теми же обществами, отдельные члены коих положили на это дело свой труд.

В этом отношении опорой может служить также известная Вам инструкция Крафта, разрешающая каждому расчищать леса. Так как ленивая народная масса не понимает пользу расчисток, то нужно ее заманить правами, предоставляя лицу, расчищавшему лес, пользование землей в течение 20– 30 лет.

10) Надо уничтожить пагубный обычай дележа покосов по урожаю данного года («кылаан үллэһик», «эмтиэркэ»)41, так как он убивает массу дорогого времени, а в результате выходит, что «овчинка выделки не стоит»: надеясь получить в «эмтиэркэ» два-три воза сена бедняк прошляется без дела до половины сенокосной страды, последствия чего понятны. «Эмтиэркэ» нужно заменить пособиями из запасов.

11) Ввести керосиновую расчистку пней. Керосин в Охотске 2 1/2 руб.

12) Нужно насадить камыш в озерах: он легко прививается и очень полезен, в особенности в сухие годы.

13) Весенние разливы речек становятся из года в год все меньше и меньше, так как, с одной стороны, благодаря истреблению лесов, снег и подпочвенный лед ныне легче испаряются и дают мало воды; с другой стороны, русла речек из года в год все углубляются; это обуславливается тем, что почва вдоль русл речушек портится скотом и неосторожными и неумелыми постановками мостов, «тала¤а»42 и изгородей. По этим причинам весенние разливы редко заливают луга и покосы, что, конечно, имеет громадное влияние на благосостояние владетелей покосов – скотоводов. Поэтому является настоятельная необходимость в устройстве системы плотин и шлюзов по таким рекам, как Танда, Баяга, Татта, Сола и их многочисленные притоки. Может быть, подумают, что для плотин потребуются большие капиталы, но ничуть не бывало: нужно только заручиться руководящим техником, а черные работы исполнят сами досужие общества, тогда расходы будут в сотни раз меньше тех выгод, которые приобретаются устройством плотин и шлюзов. Да, заманчиво иметь покосы, ежегодно заливаемые водой! Нужно принять к сведению, что наклон указанных рек и их притоков весьма незначительный, а это сильно облегчает работы.

Обратите, господа, большое внимание на указанный вопрос 13-го пункта – он слишком важный, слишком настойчивый.... Говорят, передовые якуты – дюпсюнцы Афанасьевы начали принимать меры к устройству плотин.

14) Надо стать во всеоружии против палов (өрт)43. Надо объяснить, убедить массы, что лесными и полевыми пожарами мы наносим себе и потомству громадный вред, сами не зная о том. Если бы высчитать математически точно тот расход, который происходит от этих пожаров, уничтожающих черноземный слой, образовавшийся веками от растительного перегноя, если бы высчитать это, то получилась бы такая цифра, величину которой трудно было бы вообразить.

II. Земледелие

15) Когда будем жить бок о бок с переселенцами, то единственным и надежным источником существования для якутов трех округов будет хлеб и, вообще, земледелие, поэтому нужно сознательно и настойчиво стремиться к насаждению земледельческой культуры, а не быть подганиваемым только голодом, как это наблюдалось до сих пор.

В восточных улусах практикуется примитивное хлебопашество:

а) обсеиваются только целины («саҥа сирдэр») 44;

б) сеется преимущественно ячмень; в) расчисток, корчевок и удобрений не производится; г) орудия употребляются первобытные.

Народная масса не знает и не понимает, что бывают лучшие способы и средства, что можно достигать лучших результатов, что можно экономить прилагаемый труд и производительную энергию земли. Если бы она знала и видела воочию это, то она, может быть, подталкиваемая черной нуждой, сумела бы привить себе культуру земледелия.

Необходимы поэтому следующие меры:

1) Удобрение земли навозом, который теперь в виде «балбахов»45 и даже целых курганов перегнивает около каждой юрты и «өтөха». Без удобрения никакое земледелие, ведомое на одной и той же земле, немыслимо, что доказано наукой и многовековым опытом передового человечества. Причина к тому та, что вещества, нужные для роста злаков и овощей, иссякают от частого обсеивания и могут восстановиться только через громадный промежуток времени. Ныне все приленские наслеги и улусы удобряют землю (пашни) скотским пометом и даже нарочно селятся зимою около своих пашен, несмотря на дальность от заготовленных запасов сена и водопоя (иногда за 2—1 версту от последнего), лишь бы иметь возможность кормить скот на пашнях для удобрения их пометом и «жижей». По-моему, «титики»46 летние нужно было бы строить прямо среди пашен, грязь – не беда. О других способах удобрения нам пока мечтать – нос не дорос – благодарение судьбе, если мы додумаемся до эксплуатации ненужных навозов, ныне так безрассудно сжигаемых нами. В других культурных странах для удобрения земли употребляют даже человеческие экскременты – видно, человеку голод не свой брат.

2) Нужно ввести посевы пшеницы, ярицы и озимых хлебов. Ученые и практиканты заметили то отрадное явление, что якутские хлеба постепенно приспособились и приспосабливаются к холодному климату и теперь гораздо реже страдают от утренников (хаһы²)47. Вегетативный период (время, потребное для созревания) якутского хлеба сократился более, чем значительно; посеянный в Иркутской губернии якутский хлеб поспевал на 10—17 дней ранее местных (тамошних) хлебов. Поэтому-то теперь у нас гораздо реже случаются несчастья от утренников, чем в старину, несмотря на то, что сами утренники, вследствие уменьшения лесов, случаются чаще прежнего и в более раннюю пору лета. Нужно было бы культивировать ячмень в качестве озимого хлеба, в особенности в сухие осени. Единичные опыты в этом отношении давали блестящие результаты; (вероятно, Вам приходилось видеть хлеб, растущий на прошлогодней пашне). Нужны, конечно, и другие озимые хлеба.

3) Пора уже вводить плодосменные системы полеводства (горох, лен, злаки), так как удобрений только навозом не хватит на гарантию от истощения земель.

4) Необходимы более усовершенствованные сельско – хозяйственные орудия, как-то: 1) плуги (усовершенствованные сохи), плуг берет пласт борозды одинаковой толщины и в 1 1/2 – 2 раза шире, чем соха, следовательно, скорее и лучше работает. Особый нож, находящийся спереди лемеха, режет коренья деревьев порядочной толщины; лемех меняется, потому плуги долговечны, стоят от 15 до 200 р.; 2) сеялки сеют на одинаковой глубине и глубине, желательной сеющему; степень частоты зерен хлеба также зависит от воли человека; следовательно, сеянием сеялкой экономится много хлеба. При сеялке бывает каток, которым работают одновременно с сеянием, следовательно, экономится время и труд; стоят около 150 р.; 3) молотилки; 4) веялки отделяют во время веяния сор и тарицу и сортируют зерна до трех сортов; в день веют до 200—250 пудов хлеба; стоимость от 50 до 100 р.; 4) сенокосилки; 5) жатвенные машины имеют особенно важное значение для скотоводов, ибо жатва хлебов отнимает у последних слишком много дорогого времени из сенокосной страды. В виду последнего ж обстоятельства следовало запретить употребление серпов, заменив их косами; якут из мелочной скаредности не сыпать зерен косьбой теряет больше во времени, пожиная серпом; 6) мельницы и проч.

5) Огородничество. Из овощей видную роль должен играть картофель, которого теперь следует заставить садить принудительным способом, как это делалось при введении хлебосеяния. Картофель важен не только как пищевой продукт: в 1-х, так как приготовление из него пищи не требует траты времени и труда (ороо, үт да сиэ)48, то он очень выгоден для употребления в пищу в страдное время (с 20-х чисел июля его можно употреблять), тогда как для приготовления лепешки из хлеба нужно и жать хлеб, и сушить его, и отделить колосья поштучно от соломы (т.е. стебля), и молотить в ступе, и веять встряхиванием турсука49, и молоть ручным жерновом и просеивать сквозь сито, и прочее, что требует массу времени и труда у якута, который, как известно, не умеет запасаться хлебом на год, да еще плюс на страдное время; во 2-х, будучи корнеплодным растением, картофель не так боится ранних морозов, как злаки, потому он может служить «страховым» от утренников продуктом. Вкус и питательность его известны всякому; занимает он для посадки очень мало места сравнительно со злаками.

Нужны, конечно, и другие овощи, но якут пока не так культурен, чтобы понять их полезность; поэтому другие овощи сажать придется только в огородах обществ и огородах при школах.

III. О рыбе

1) Все озера и пруды, не промерзающие зимой, следует «заселить» (если можно так выразиться) рыбой.

2) Нужно запретить улов рыбы во время метания икры.

3) Нужно запретить улов саками («куйуур»)50: множество выдалбливаемых для куйуура прорубей служат причиной промерзания всего озера, следовательно, и рыбы.

4) Улов рыбы неводами в озерах со слишком мелкой рыбой нужно производить, когда подрастет рыба.

IV. Скотоводство

1) Надо обратить весьма серьезное внимание на тот факт, что якутский скот сильно измельчал и вырождается: он стал малорослым, хилым и малопродуктивным, а также констатирован факт большой смертности телят и факт заболеваемости скота легко излечимыми болезнями. Надо во что бы то ни стало бороться с этим безотрадным явлением – с измельчанием скота. Для этой борьбы необходимо организовать общины, которые стали бы заведывать общественными скотоводческими фермами, выписывали бы производителей (порозов) и коров лучших пород. Выбор подходящих к местным условиям должен быть осторожный. Теперь, когда голодовка уничтожила около 60% скота, наступило время, очень удобное для улучшения породы. В старину Петр Великий вывез из Голландии двух коров и одного пороза. Этот скот расплодился до миллионов голов и теперь считается лучшей породой во всей России (холмогорской). Корова этой породы дает в день до 25 бутылок молока, а бык весит до 50 пудов. (Английский бык весит живьем до 80 п.). Вот что значит «улучшение породы», (а наша корова весит 10-13 п.).

2) Надо на выгонных местах устраивать обширные күкүр-ы51 в тенистых местах, чтобы в них мог укрываться скот от жалящих и кусающих насекомых, причиняющих не одну боль и мучение, но и препятствующих ожирению скота.

3) Загоны («даллар»52), где кормится рогатый скот зимою, надо защищать от ветров, так как организм животного борется с холодом запасом жира.

4) Хлева-хотоны надо устраивать просторнее, с тягой сырого воздуха. Скотина с потной, влажной шерстью очень скоро дрогнет на дворе в ущерб своему жиру; озябшее животное недопивает из холодного водопоя, что, конечно, отражается на общее питание.

5) Нужно ввести употребление подстилки для скота из соломы, сентябрьской, блеклой травы, камыша и «хотула»53. Это будет не так расходно, как кажется, тем более, что подстилка, впитавшая жижу, служит прекрасным удобрением пашен.

6) Нужно улучшить вообще питание скота. В частности, ввести в пищу соль, которая способствует пищеварению и обмену веществ в организме, вызывает жажду и ожирение, увеличивает продуктивность скота и делает его устойчивее против заболеваемости. Соление протухлого, гнилого сена убивает личинок насекомых и паразитов и делает его годным к употреблению в пищу. Так, в пресловутый «уу-сут-дьыл» 54, когда пропало в Якутском округе множество скота от сгнившего сена, вилюйцы избавили свой скот приправой пищи солью: слабый раствор соли они лили через сито прямо на заваленное в «кыбы» 55 сено.

7) Необходимо разработать вопросы о маслоделии, мыловарении, сыроварении, твороге и пенке (үрүмэ)56. Каждый из этих вопросов имеет громадное значение и каждый из этих видов сельского хозяйства в состоянии поднять экономическое благосостояние скотоводов. Я скажу лишь то, что снятое молоко, превращаясь в «тар» 57, лишается некоторых питательных веществ, как о том уже давно доказала наука.

Что касается маслоделия, то хотя бы более простыми способами получают гораздо больше процентов масла из молока, чем при обыкновенной сбивке мутовкой. Но маслоделие – дело обоюдоострое: если оно будет в ведении частных лиц, то последние очень скоро могут совершенно закабалить темный народ, скупая передним числом все молоко, так необходимое в домашнем обиходе, как это часто случалось в России и Западной Сибири. Поэтому нужно, чтобы указанные виды хозяйства, в частности маслоделие, велись на общинных или общественных началах.

–***-

8) Разведение конного скота следует поддерживать и не давать ему совершенно упасть, ибо конный скот58 весьма необходим в жизни якута. Конный наш скот, кроме прямого своего назначения, может принести нам пользу в отношении сбыта его Правительству. Общее присутствие Якутского областного управления от 2/4 мая 1901 г. за № 228 признало, что привлечение якутов Якутского, Олекминского и Вилюйского округов к отнесению воинской повинности весьма желательно в видах обрусения их (якутов) и сближения их с русскими. Это свое мнение оно представило через Иркутского Военного генерал-губернатора штабу Сибирского Военного округа в ответ на его запрос от 5 мая 1900 г. за № 2661 на имя Якутского губернатора о способах конской переписи с целью введения в Якутской области военно-конской повинности. Это дело далеко не празднословное при том политическом положении Восточной Сибири и при том лестном отзыве нашей администрации о лошадях якутской породы, высказанном в упомянутом мнении.