Полная версия

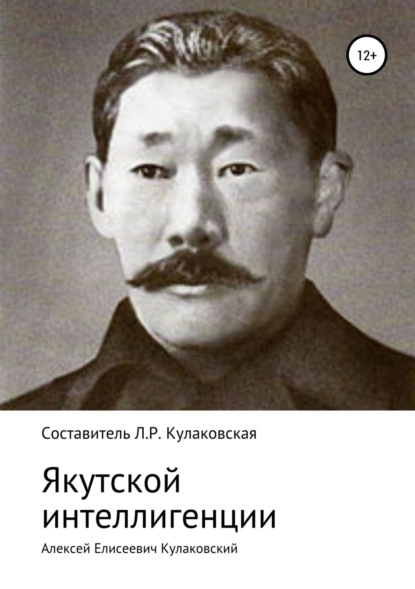

Полная версияАлексей Елисеевич Кулаковский. Якутской интеллигенции

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»

Институт А.Е. Кулаковского

Составитель Л.Р. Кулаковская

Алексей Елисеевич Кулаковский

Якутской интеллигенции

Якутск 2011

В. Н. Иванов, доктор исторических наук, профессор

Л.Р. Кулаковская, кандидат филологических наук

ПИСЬМО «ЯКУТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ» А.Е. КУЛАКОВСКОГО

Прежде всего важно уяснить – в какой соци-ально-экономической, общественно-политиче-ской и культурной обстановке появилось письмо «Якутской интеллигенции» А. Е. Кулаковского? Ответ на этот вопрос можно начать с общего утверждения о том, что начало XX в. в истории Якутской области было весьма интересным, на-полненным новыми процессами и событиями периодом. Эти процессы и события происходили на фоне того, что Якутская область являлась в пол-ном смысле этого слова частью геополитического пространства Российской империи, органической частью единой страны и, следовательно, находилась под разносторонним воздействием общероссийского исторического процесса. Особенно заметным в ней было влияние общественно-политических процессов, начиная от проявлений колониальной политики царского правительства и кончая событиями революционного, национально-освободительного движения в стране. Продолжавшийся пресс колониальной политики самодержавия превратил Якутскую область в одну из самых отсталых в экономическом смысле национальных окраин огромной империи, в которой социальные отношения представляли собой переплетение национального гнета с различными формами эксплуатации основной части населения.

Историческая обстановка в Якутской области имела свои региональные особенности; она объективно стала питательной средой для всех общественно-политических событий и явлений того времени. Обратимся к некоторым фактам, отражающим общую тенденцию сложившейся ситуации. Данные демографической картины говорят о том, что если в 1897 г. в области проживало 248 тыс. чел., то к 1917 г. в пяти ее округах числилось более 264 тыс. чел., из них в Якутском – 148 тыс. (143,5 чел. в 1897 г.), Вилюйском – около 80 (68,0), Олекминском – около 16 (15,4), Верхоянском – около 13 (14,3), Колымском – более 7 тыс. (7,2) чел. Как видно, за 20 лет общая численность населения области выросла только на 16 тыс. чел., т.е. тенденция роста численности населения области предстает, как неблагоприятная. При этом абсолютное большинство населения (примерно 96 %) проживало в сельских местностях; городские жители составляли только 4 % населения области, или чуть более 11,4 тыс. чел., и то главная их масса (свыше 7 тыс.) находилась в г. Якутске1.

На этом общем фоне не лучше выглядит картина и по национальному составу. В данном случае нас интересуют показатели по якутскому населению. В 1897 г. в Якутском округе числились 130177 якутов, Верхоянском – 11347, Вилюйском – 62995, Колымском – 3330 и в Олекминском – 13218, всего по Якутской области – 221067 чел. В 1917 г. в трех округах области – Якутском, Вилюйском и Олекминском – была проведена перепись населения, согласно которой в них проживало 207113 якутов. Как видно из приведенных данных, в 1897 г. якутское население этих трех округов составляло 206390 чел., следовательно, за 20 лет численность якутов в этих трех округах выросла лишь на 723 чел.2 Хотя не исключена возможность допущения переписчиками неточностей, но на редкость низкие показатели по приросту в целом верно отражают ухудшающуюся динамику численности якутского населения за два десятилетия. Это подтверждается и новыми уточненными расчетами специалистов, согласно которым во всей Российской империи в 1897 г. насчитывалось 225,4 тыс. якутов, а в 1917 г. – 226,9 тыс, т.е. за два десятилетия прирост составил лишь 1,5 тыс. чел., или 0,035 %.

Ясно, что естественное движение якутского населения в начале XX в. оказалось на критической точке, что не могло не привлечь внимания общественности. Именно на этой почве наиболее радикальные представители зарождающейся национальной интеллигенции выдвинули проблему вымирания якутского народа, которая не могла не инициировать публичного ее обсуждения. Тем более, что их активно поддерживали сибирские областники во главе с Г. Н. Потаниным и Н. М. Ядринцевым, еще с конца XIX в. активно муссировавшие мысль об угрозе вымирания всех сибирских инородцев.

Сложными представляются социально-экономические отношения в области. Хозяйство основного населения края – якутов – зиждилось на скотоводстве, которое, по мнению специалистов, на рубеже XIX—XX вв. переживало упадок: шел процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота и лошадей, а также других домашних животных (так, с 1860 по 1905 г. общее поголовье скота и лошадей в области сократилась с 585 до 430 тыс). Оставалась крайне низкой продуктивность скотоводства; ведение животноводческого хозяйства, основанного на частной собственности на скот, было отсталым. Техника применялась спорадически, у отдельных богачей, все скотоводческое хозяйство базировалось на ручном труде с применением самодельных орудий и гужевой тяги3.

В 1897 г. удельный вес якутов среди занятых животноводством составлял 95,8 %, земледелием – 58,8, рыболовством и охотой – 69,4, строительством и ремонтом жилья – 93,6, извозным промыслом – 82,8, поденными работами – 95,4 %4.

Земля у якутов представляла главное средство производства, но вопрос о собственности сохранил свою остроту и в конце XIX – начале XX в. Главным было то, что, благодаря так называемой классной системе землепользования, фактически землями (прежде всего сенокосными) владела, распоряжалась и пользовалась верхушка якутского общества – баи и тойоны. С другой стороны, юридически признанной частной собственности на землю не было. Несмотря на это, по данным И. И. Майнова, «неравномерность в пользовании сенокосными угодьями достигла у якутов таких размеров, что расстояние между тойоном и бедняком было в наслегах почти таким же, как различие между помещиком и бобылем»5.

Со всем этим связано наличие резкого социального неравенства в якутском обществе. Преобладающее болыпинство улусного населения почти всю жизнь вело полуголодное существование; его низкий жизненный уровень обусловливался двойной системой эксплуатации – местным тойонатом и царизмом. Колониальный гнет последнего выражался во взимании ясака, различных податей и отправлении многочисленных повинностей. На все это наслаивался торгово-ростовщический грабеж. Усугубляла эту картину жилищно-бытовая неустроенность основной массы якутского населения.

Что касается культурной обстановки на рубеже двух веков, то это было время когда, с одной стороны, продолжала развиваться традиционная материальная и духовная культура якутов, с другой – происходило дальнейшее проникновение достижений российской культуры и ее усиливающееся взаимодействие с традиционной. Выдающееся значение в общественно-культурной жизни области имело возникновение и развитие школьного образования; хотя обучение и проводилось на русском языке, но приобщение представителей местного населения к русской грамоте и литературе было неизбежным. В начале века в области функционировали 173 школы, в которых работали 254 учителя и обучались 4660 детей; действовали четыре средних учебных заведения: реальное училище, женская гимназия, женское епархиальное училище и духовная семинария. Зарождалась якутская литература; появлялись первые издания периодической печати и т.д. В общественном сознании местного населения наметилось понимание огромного культурно-исторического значения образования, роли грамотных людей в общественно-политической жизни области.

Таким в общих чертах было положение якутского общества в начале XX в., что порождало вопросы не только социального порядка, но и мировоззренческого. Именно на этом общем фоне во весь рост встал вопрос о перспективах исторического развития края и народов, его населяющих. Критическое состояние якутского общества неизбежно требовало поисков нового пути развития и приводило к проблеме исторического выбора. Среди нарождающейся якутской интеллигенции стала муссироваться идея прогресса, связанная с идеей либерализации существующей системы и стремлениями демократизировать действующие порядки. Ее реализация считалась возможной только с помощью просвещения.

С распространением просвещения была связана деятельность якутской интеллигенции. На рубеже двух веков она начинает играть все более заметную роль в общественно-политической жизни. Объясняется это тем, что именно представители интеллигенции «вращались» в сфере «производства» духовных знаний, становились носителями образованности, знатоками культуры, жизни и быта своего народа. К тому же, как воспитанники российской школы и образованности (не было национальной школы), они впитали в себя дух российской культуры, российской образованности. Поэтому якутская интеллигенция с самого начала своего формирования была носительницей двух культур – якутской и российской. Практическая же деятельность ее представителей соответствовала такому положению и естественно, что в результате ее вырабатывались своеобразные, синкретические духовные представления и мировоззренческие установки. Отсутствие национальной стерильности, конструктивная ориентация на позитивное взаимодействие двух культур – одна из характерных черт природы формировавшейся якутской интеллигенции начала XX в. Конструктивность ориентации состояла в том, что национальная интеллигенция однозначно была за обогащение культуры и духовной жизни своего народа не только на собственной основе, но и на основе творческого усвоения непреходящих ценностей и достижений других народов, в том числе и русского.

Новая общественно-политическая ситуация в России и особенно события буржуазно-демократической революции 1905—1907 гг. активизировали национальную интеллигенцию. Определенную роль сыграл и манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка», «даровавший» населению страны «незыблемые основы гражданской свободы» на началах неприкосповенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов. 21 октября была объявлена политическая амнистия. Понятно, что эти действия царя далеко еще не решали судьбу дела епободы, но способствовали оживлению общественно-политической деятельности различных партий, объединений, союзов и т.п. На окраинах России развернулось национально-освободительное движение, направленное против тех государственных порядков, которые основаны на угнетемии народов, и выдвинувшее главным образом демократические требования.

Русская революция 1905 г. пробудила к политической жизни широкие массы якутского населения – они принимали участие в митингах и собраниях, демонстрациях и уличных шествиях. Такие митинги и собрания под лозунгами свободы и демократии прошли в Якутске, окружньгх центрах, улусах и в некоторых наслегах; в число их требований входили: отказ от уплаты податей, несения повинностей, идея бойкота полицейских чиновников и даже – «упразднение существующего порядка управления инородцами». Публично эти требования были выдвинуты якутской национальной организацией «Союз якутов-инородцев», созданной в январе 1906 г. Судя по всему якутское общество к этому времени созрело и для выдвижения радикальных идей: члены «Союза якутов» главной целью якутского народа считали достижение «своих гражданских и экономических прав». Хотя деятельность союза была подавлена, она дала мощный толчок национальному пробуждению, образованию в области различных объединений, партий, обществ, развернувших активную общественно-политическую деятельность, направленную на выявление злободневных вопросов жизни общества. Во всем этом огромную роль играли и политические ссыльные6.

Отставание области от центральных губерний страны, бедственное положение ее жителей понимали даже представители местной власти. Ее прогрессивные деятели пытались внести какие-то изменения в экономическую и культурную жизнь области, чтобы как-то облегчить положение населения. Губернатор И. И. Крафт, возглавлявший Якутскую область в 1907—1913 гг., намеревался провести своеобразную реформу для «улучшения быта местного населения и поднятия его благосостояния», проявив в этом отношении «энергию и инициативу», «достаточно яркую» деятельность. Ему не удалось довести до конца все задуманное, но для нас важно то, что и местная власть искала пути «созидательной работы» по новому обустройству области, оказавшейся тогда «в продолжительном забвении»7. И что интересно – в этой деятельности И. И. Крафт нашел понимание со стороны лидеров якутской интеллигенции.

Таким образом, немногочисленная якутская национальная интеллигенция с самого начала своего появления на исторической арене действовала на фоне крупных социально-экономических, общественно-политических и духовных изменений как в России, так и в Якутии. Она прошла сложный путь роста и практической деятельности, но главное состояло в том, что она была обречена принять активное участие в освободительном движении за национальное раскрепощение якутского народа. Это движение по своей сути было демократическим, а его идеологи – основная часть представителей интеллигенции – придерживались либерально-демократической ориентации.

Понятно, что историческое предназначение национальной интеллигенции отразилось на формировании мировоззрения, общественно-политической позиции каждого ее представителя и в этом смысле А. Е. Кулаковский не является исключением. Мало того, он не был ее рядовым представителем. Историческая эпоха сделала его выразителем интересов всего якутского населения, одним из идеологов и лидеров национально-освободительного движения.

Жизнь и деятельность А. Е. Кулаковского (1877—1926) изучена неплохо8. Отсьшая читателей к этой литературе, я здесь ограничиваюсь указанием на то, что в 1910-1912 гг. он находился в Качикатском наслеге Кангаласского улуса, жил в семье предпринимателя, одного из профессивных хозяйственных деятелей того времени С. П. Барашкова, и работал у него домашним учителем. Предполагаю, что именно в эти годы в общении с этим человеком, современного склада ума и деятельности, Кулаковский письменно оформил свои размышления о беспросветном положении родного. народа в России и мире, о тех новых идеях, которые помогли бы обустроить по-новому жизнь области и проживающих в ней народов. К тому же известно, что он тогда написал поэму «Сновидение шамана», датированную им 1910 г. – плод глубоких раздумий об исторических судьбах родного народа, его месте в мировой истории. Именно эти размышления инициировали появление публицистического произведения «Якутской интеллигенции», задуманного как программа практических действий, реализация которых диктовалась охарактеризованной выше обстановкой в Якутской области того времени. В литературе оно известно как письмо А. Е. Кулаковского якутской интеллигенции. Оно является капитальным исследованием состояния якутского общества начала XX в. Глубоко прав был Г. П. Башарин, когда утверждал, что письмо, «отражая различные стороны экономики, хозяйства и культуры, имеет большое научно-познавательное значение» и «по нему можно судить о тех вопросах, которые волновали широкую общественность, особенно передовых людей обширного Ленского края начала XX в.»9.

Содержание письма «Якутской интеллигенции» А.Е. Кулаковского можно разделить условно на две части. Первую часть Г. П. Башарин назвал «Философские вопросы о судьбах многочисленных и малочисленных народов», вторую – «Соображения относительно культивизации Якутии». В первой части А. Е. Кулаковский размышлял о борьбе народов за существование, о влиянии на нее переселенческой политики российского правительства, об угрозе надвигавшейся тогда мировой войны и ее возможных последствиях в исторических судьбах народов. Вторая часть письма состоит из «соображений» автора по вопросам, связанным исключительно с внутренними проблемами «выживания» и «существования» родного народа; причем эти соображения «выданы» им «для обсуждения» и с призывом для «деятельности».

Первая часть письма связана с общественно-политической мыслью в России конца XIX – начала XX в., вьщвинувшей в качестве одной из злободневных «инородческую проблему». Инициировали ее прежде всего сибирские областники, которые в своих публицистических и научных изданиях довольно активно обосновывали идею о «вымирании сибирских инородцев». Она оказалась привлекательной и для представителей нарождающейся тогда национальной интеллигенции сибирских народов. А. Е. Кулаковский, конечно же, был в курсе дискуссий по проблеме и он, как оказалось, не остался безучастным к ее обсуждению, поскольку она имела прямое отношение к его родному народу, как народу, принадлежащему к группе сибирских «инородцев». С другой стороны, раздумья А. Е. Кулаковского об исторических судьбах родного народа были вполне естественными: как образованный и начитанный человек он не мог пройти мимо судьбоносных вопросов жизни родного народа в свете событий и процессов, происходивших тогда в России и мире. И совсем не случайно в этой связи он говорил о внутренней, «глубокой убежденности» в той «мысли», которой собирался поделиться со своими единомышленниками, а именно мысли «о возможности и даже неизбежности вымирания якутов».

Итак, А. Е. Кулаковский вьщвинул в своем письме тезис о вымирании якутов, который содержит следующие положения.

Проблема вымирания народов, в данном случае якутов, – проблема общечеловеческая. И то, что автор письма вышел на вопрос такого уровня, показывает его как человека незаурядного ума, человека, мыслящего крупными, глобальными категориями.

Проблема вымирания народов, в данном случае якутов, – проблема и общественно-политическая. И то, что А. Е. Кулаковский рассматривает ее как один из острейших вопросов общественно-политической жизни России и на фоне политического миропорядка второго десятилетия XX в., выдает его как выразителя общественных интересов родного народа, как человека, глубоко разбирающегося в политике властей.

Проблема вымирания народов, в данном случае якутов, – проблема и нравственно-философская. С этой точки зрения А. Е. Кулаковский выступает как мыслитель-философ, причем его размышления не похожи на житейские сюсюканья недовольного интеллигента, а являются образцом конструктивного подхода к теме разговора, мыслями действия. В целом же мы имеем уникальный документ, в котором впервые в истории общественно-политической мысли в Якутии к открытому обсуждению предложена одна из самых злободневных проблем российской действительности – проблема вымирания якутского народа.

Это был смелый поступок, по существу вызов российским властям, политика которых, по его мнению, могла ускорить негативные последствия переселения целого народа на север.

Свое убеждение в «критичности положения якутов в данное время» автор письма подкрепил очень вескими аргументами, знакомство с которыми не позволяет подозревать его в какой-то предвзятости или, как он писал, в том, что он «одержим какой-нибудь манией или мнительностью». Первый его аргумент имеет общетеоретический характер и сводится к утверждению о том, что «дикий народ, приходя в соприкосновение с более культурным, вымирает в течение более или менее продолжительного периода времени». Казалось бы, этот аксиоматичный аргумент не нуждается в разъяснениях, но Кулаковский счел целесообразным проиллюстрировать его конкретным материалом о судьбах многих сибирских «инородцев», оказавшихся в «житейском» соприкосновении с более развитым русским народом в результате присоединения Сибири к Российскому государству, а впоследствии – переселения разорившихся крестьян из центра страны, в первую очередь, в земледельческие регионы Сибири. Автор письма превосходство «культурных», т.е. более развитых, народов видел н том, что они в борьбе за существование вооружены знаниями, почерпнутыми из наук, и потому «легче» извлекают все полезное из окружающей природы. Народы, находившиеся на низкой ступени общественного развития, или, так называемые, «дикие» народы, не обладая научными знаниями, не вьщерживают «борьбы за существование» и потому обречены на вымирание. По мнению Кулаковского, якуты не могли избежать такой участи: хотя они и «численно не убавлялись», но «поразительно быстро мельчают, становятся хилее и т.п.».

Второй аргумент, подтверждающий возможность вымирания якутов, – политика российского правительства по отношению к сибирским «инородцам». Из широкого круга ее вопросов Кулаковский сосредоточил внимание на главном – на аграрном вопросе, породившем в то время переселение огромной массы безземельных крестьян из Центральной России в Сибирь. «Ныне, – констатировал автор письма, – громаднейшие губернии Западной Сибири все переполнены: Енисейская, Иркутская губернии, Забайкальская область, пресловутый Амур, словом, все возможные места заполнены переселенцами, шедшими со времени постройки Великой Сибирской железной дороги ежегодно сотнями тысяч (за последнее время в год выходило по 800000– 900000 человек)»10. Кулаковский, конечно же, знал, что осенью 1910 г. председатель правительства П. А. Столыпин и главноуправляющий землеустройством и земледелием А. В. Кривошеин, в связи с подготовкой «нового курса» в переселенческой политике в Сибири, осуществили поездку в этот край, по итогам которой было высказано мнение, что здесь «все обстоит выше всяких похвал»11.

А еще болыне его беспокоили результаты «обследований» «колонизационной емкости» Якутской области вице-инспектора Корпуса лесничих С. В. Маркграфа, который на основе «исследований» только в одном Алданском районе Якутской области обнаружил «колонизационную емкость» в размере 18000000 дес. земли, годной для заселения 1000000 душ крестьян из центра России12. И не зря автор письма так остро реагировал на «чудовищную нелепость рассуждений» этого чиновника, перестаравшегося в оценке возможностей Якутской области в «поселенческом отношении».

Острую критику рекомендаций С. В. Маркграфа А. Е. Кулаковский усиливает своими наблюдениями относительно отсутствия «лишних, свободных земель» в области и указывает, что «занятые» местными жителями земли встречаются «узкой лентой» по рекам Лена, Вилюй и Амга. Переселенцы же могут «селиться» на «незначительных» ленских островах, Ноторе, Алдане, Оймяконе и т.п., где могут уместиться только 20-30 тыс. чел. Автор письма был глубоко прав, когда утверждал, что «селиться переселенцам некуда». В этой ситуации, по предположению А. Е. Кула-ковского, во-первых, двухмиллионные переселенцы, предоставленные самим себе, обречены на поголовную погибель от холода и голода; во-вторых, в целях урегулирования земельной нормы у якутов будут отобраны их «культивированные, насиженные земли», поэтому переселенческая политика правительства обязательно приведет к вымиранию последних («тогда-то мы запоем» свою «лебединую песню»).

И как итог этого – третий аргумент – угроза мировой войны или «опасность взаимного истребления друг друга», «индивидов человечества» из-за «недостатка пищи на земле». В связи с этим А. Е. Кулаковский предложил свое понимание современной ему политической картины мира, сосредоточив основное внимание на противоречиях крупных странгосударств, на далеко идущих планах-притязаниях военно-политических группировок среди великих держав, на роли каждой из них в решениях судьбоносных вопросов будущего устройства мира. И противоречия эти, по его мнению, достигли такого уровня, когда война становится реальной попыткой их разрешения. Мировая война неизбежна – вот ход рассуждений А. Е. Кулаковского. И война эта затронет все народы мира, независимо оттого, мал или велик тот и иной народ. Именно в этом ключе он размышляет о судьбе своего родного народа и приходит к неутешительной мысли: «Горсть якутской народности будет смята и уничтожена подобным ураганом», т.е. войной, или: «Будущее якутов рисуется мне в самых мрачных красках».

Где же выход? Что же нам делать, что предпринять? Задавшись такими вопросами, А. Е. Кулаковский рассматривает три альтернативных варианта выхода из создавшейся ситуации – спасения от угрозы вымирания. Первый вариант – перейти под протекторат таких великих держав, как Америка, Япония и Китай, но автор письма решительно отвергает его – они «нас быстро задавят в борьбе за существование». Второй вариант – переселение на север, и в данном случае он однозначно убежден: «Нет, и этот номер плох: на севере нет земель, на которых мы могли бы существовать – мы там погибнем очень скоро»13. Третий вариант – «наша культивизация и слияние с русскими», что, по мнению автора письма, является «единственным рациональным средством» в борьбе за выживание якутов.

Итак, А. Е. Кулаковский в своих раздумьях об исторических судьбах родного народа считает более разумной пророссийскую ориентацию, которая действительно предотвратила или остановила бы опасность вымирания целого народа; действительно потому, что автор письма рекомендовал активную, действенную ориентацию, основным содержанием которой был процесс культивизации якутского народа с русским. Г. П. Башарин прав, расшифровывая это понятие: «Кулаковский образовал его от слова культура, придает ему широкое значение термина: приобщение к культуре, развитие культуры, поднятие материальной и духовной культуры»14. Разумеется, термин не предполагает слияние в одно русских и якутов, а подразумевает неразрывную связь между ними, воссоединение в один поток развития. Для этого якуты, по мнению Кулаковского, должны будут провести громадную работу по поднятию своей материальной и духовной культуры, по приобщению к более высокой культуре России.