Полная версия:

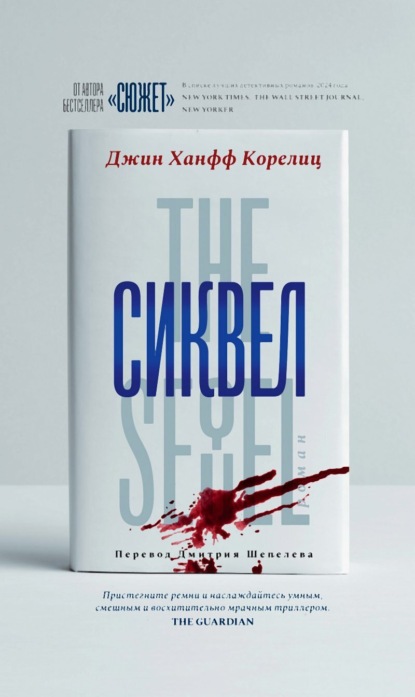

Сиквел

Джин Ханфф Корелиц

Сиквел

Jean Hanff Korelitz

The Sequel

Copyright © 2024 by Jean Hanff Korelitz. All rights reserved.

© Дмитрий Шепелев, перевод на русский язык, 2025

© Издание на русском языке, оформление. Livebook Publishing LTD, 2025

Посвящается Бартону И. Корелицу

Все романы – это сиквелы.

Майкл ШейбонЧасть первая

Глава первая

Все началось с нас

Во-первых, это было не так уж трудно. Посмотреть, как держатся все эти писатели – с апломбом, с драматизмом, – так можно подумать, что им приходится ползать на четвереньках по рудникам, зажав в зубах пластиковые ложки, чтобы выковыривать алмазы, бродить по колено в нечистотах, выискивая протечку в канализации, или врываться в горящие здания с сорокапятифунтовым снаряжением на спине. Но поднимать такой скулеж из-за того, что ты посиживаешь за столом или вообще валяешься на диване и что-то… печатаешь?

Не так уж трудно. Совсем не трудно, откровенно говоря.

Конечно, ей повезло наблюдать за работой ее покойного мужа над своим последним романом, написанным – точнее сказать, дописанным – в течение нескольких месяцев их довольно-таки скоротечного брака. Кроме того, она удостоилась мастер-класса по одному из его предыдущих романов, дико успешной «Сороке». Да, надо признать, что написан этот роман был до того, как они познакомились, но ей тем не менее довелось проникнуть в его суть и узнать, как была создана эта экстраординарная книга с особым сплавом вымысла (его) и фактов (ее). Так что это помогло.

Что еще помогло? То, что ей не пришлось искать ни агента, ни издателя; такие поиски – это общепризнанная истина – заставляют писателя пройти все круги ада. Ей, в силу положения душеприказчицы покойного мужа, единоличной наследницы его безмерно ценной литературной собственности, не пришлось обивать пороги литературных дельцов! Она могла просто прокатиться через этот ад на «Роллс-Ройсе» издательского опыта и предстать перед книжной публикой с гордо поднятой головой – спасибо Матильде (агенту покойного мужа) и Вэнди (его издателю), двум женщинам, достигшим исключительного мастерства в своих профессиях. (Она это поняла не только по собственным впечатлениям, но и эмпирически; некий разгневанный писатель поквитался с издательским миром, разместив на своем веб-сайте рейтинг всех издателей и агентов от высшего до низшего звена – причем обнародовав их адреса электронной почты! – и даже люди, считавшие его полоумным, признавали точность его суждений в этих вопросах.) Заручиться поддержкой Матильды и Вэнди было бесценным преимуществом; эти две женщины знали о книгах все, что только можно знать, – не только о том, как сделать их лучше, но и как успешно их продать, но сама она не питала ни малейшего интереса к написанию романа, если только он не будет продаваться так же хорошо, как и тот, другой роман, написанный, как считалось, ее покойным мужем, Джейком Боннером (пусть и не без некоторого участия с ее стороны).

Изначально написание романа прельщало ее не больше, чем, скажем, создание модной линии одежды или карьера диджея. Конечно, книги она читала. Причем всегда. Но читала примерно так же, как наведывалась в бакалейный магазин, с той же практичностью и (до недавнего времени!) бережливостью. Проработав несколько лет в Сиэтле продюсером местной радиопередачи, она прочитывала по три-четыре книги в неделю – политические и спортивные мемуары, воспоминания знаменитостей, криминальные хроники, кулинарные книги местных шеф-поваров и изредка какой-нибудь роман, но только если он имел отношение к телевидению или Сиэтлу, – старательно делая заметки и выписывая самые сенсационные цитаты, чтобы у слушателей сложилось впечатление, что Рэнди, ее босс, сибарит и мизогин, не поленился хоть как-то подготовиться к интервью с новым гостем. Другими словами, ей приходилось все время сидеть на диете из чтения, переваривая и выборочно отрыгивая фрагменты бесконечной массы книг, которые сам Рэнди читать не собирался.

Автор одного из тех редких романов, Джейкоб Финч-Боннер, проезжал через Сиэтл со своим грандиозным бестселлером, метко названным «Сорока», который выходил в самой престижной книжной серии города. Она с трудом уговорила Рэнди пригласить его и, как всегда, тщательно – пожалуй, даже тщательней, чем всегда, – подготовила босса к интервью, хотя и понимала – Рэнди был Рэнди, – что толку в этом будет немного. Пару месяцев спустя она распрощалась с радиостанцией и с Западным побережьем, чтобы примерить на себя роль супруги и вдовы литератора.

Матильда и Вэнди не просто хранили ключи к успеху, о котором мечтают писатели всего мира; они действительно умели раскрыть в любой писанине все мыслимые достоинства, что служило признаком настоящего мастерства (которое она признавала и уважала по личным мотивам). Но всерьез ее это не привлекало. Ее писательские притязания не простирались дальше поздравительных открыток. Ей никогда не хотелось последовать за Джейком по тропинке литературного обольщения, вслушиваясь в благоговейный шепот. Она, слава богу, не испытывала ни малейшего желания вызывать в людях то раболепие, которого так явно жаждали писатели вроде ее покойного мужа и которого ему в конце концов удалось добиться. Эти люди подходили, сжимая в руках его книгу, к Джейку, раздававшему автографы после очередного мероприятия, и с придыханием заявляли: «Вы… мой… любимый… писатель…» Она не могла представить такого писателя, на встречу с которым ей захотелось бы тащиться через весь город. Такого писателя, чью новую книгу она бы ждала с нетерпением, чей роман был бы ей настолько дорог, чтобы вечно хранить его у себя, или чей автограф ей хотелось бы иметь на своем экземпляре.

Ну, если только автограф Мэрилин Робинсон на экземпляре «Дыхания озера». И то просто по приколу.

Она полагала, что даже у бездарных писателей должно быть призвание. Они должны верить, что из них выйдет что-то стоящее, чтобы хотя бы попытаться, разве нет? Потому что написать книгу – это не то, что можно взять и сделать по наитию, как, например, приготовить десерт по рецепту с пачки шоколадной стружки или перекрасить волосы. Она всегда была готова признать, что такого призвания у нее нет. Она могла бы даже признать, что и вовсе никогда не чувствовала никакого призвания, поскольку единственное, чего ей всегда хотелось, – это чтобы ее просто оставили в покое; и вот теперь, дожив почти до сорока (плюс-минус) и обзаведясь литературным наследством покойного мужа, она подошла вплотную к тому, чтобы заняться писательством. Наконец-то.

Откровенно говоря, она не решилась бы на это, если бы не ляпнула кое-что, не подумав, во время интервью в связи с той самой книжной серией в Сиэтле, который стал ей почти родным городом, когда одна напористая сучка по имени Кэнди спросила ее в присутствии примерно тысячи человек, чем она намерена заняться после этого.

«После этого» – в смысле когда завершит публичное оплакивание своего мужа.

«После этого» – в смысле когда снова устремится навстречу личному счастью.

И неожиданно для себя она сказала, что подумывает написать роман.

Немедленное одобрение. Громогласные аплодисменты с восклицаниями: «Давай, детка!» и «Класс!» Реакция была вполне естественной, не вызывавшей отторжения, и потому она, поразмыслив, взяла за правило подтверждать это намерение в последующих интервью, которые давала по всей Америке и за границей, встречаясь от лица покойного мужа с армией его читателей в поддержку его последнего романа.

– Каковы ваши личные планы? – интересовался с профессиональной учтивостью книжный блогер на Майамской книжной ярмарке.

– Вы уже представляли себе, чем займетесь дальше? – интересовался шеф-редактор «Амазона».

– Я понимаю, что вам сложно думать о чем-то, помимо вашего горя, – сказала женщина с ничего не выражающим лицом на утренней телепередаче в Сиэтле, – но я также понимаю, что всех нас интересует, что вы будете делать дальше?

– Вообще-то я подумываю написать роман…

Куда бы она ни пришла, везде эти слова вызывали неизменно бурную реакцию: увлажнялись глаза, расцветали улыбки, все ее поддерживали. Какая она молодчина, что претворяет свое горе в искусство! Бесстрашно прокладывает собственный путь, восходя на тот Парнас, который покорил ее покойный муж! Так держать!

Что ж, она не возражала против такой явной и щедрой доброжелательности. Если ей настолько проще вызывать у людей восхищение, чем осуждение, то почему бы нет? И потом, никто ни разу не задал конкретного вопроса по поводу ее великого откровения. «Ходят слухи, вы пишете роман! Как он продвигается? Когда мы можем ожидать его?» Ни даже: «О чем он?»

Тем лучше, потому что он был ни о чем и никак не продвигался, и им не следовало ожидать его, потому что… его просто не существовало. Как заметила Гертруда Стайн, «там нет никакого „там“», и тем не менее само обращение к этому мифическому роману пронесло ее через изнурительный и затяжной год литературных выступлений на волнах аплодисментов. И аплодисменты эти были адресованы, стоит отметить, не Джейку с его трагической историей психической болезни и анонимной травли (наверняка, неким завистливым бездарным коллегой по перу) и не к его печальному посмертному роману. Аплодисменты эти были адресованы ей.

Не в ее природе было напрягаться насчет чего-то столь туманного, и она не напрягалась, однако не могла не думать, есть ли какой-то предел всей этой белой и пушистой позитивности. Не тикают ли часики ее благополучия, которое должно закончиться, как только она обмолвится о своем романе (обмане!) двадцатый, пятидесятый или сотый раз? Не настанет ли такой момент, когда некий интервьюер, обращаясь к трагической истории Джейкоба Финч-Боннера и его успеха, которого он едва вкусил после упорных трудов, спросит наконец его вдову, как там продвигается ее книга, о которой все давно наслышаны?

И все указывало на то, что нет, не настанет. Даже если ее мимолетное замечание осядет в чьей-то памяти или газетной заметке, не сочтут ли все, что задержка ее вдохновенного творения объясняется тем, что она, как и многие другие, просто не находит нужных слов для достойного воплощения своего замысла? Да, даже ей, вдове такого талантливого писателя, несомненно что-то почерпнувшей у него, и с такой удачной в художественном отношении личной трагедией – шутка ли, быть женой писателя-самоубийцы! – оказалось не под силу написать хороший или хотя бы средний роман. Такое случается сплошь и рядом, разве нет? Один говорит, что похудеет на десять фунтов, другой – что бросит курить, третий – что напишет роман, а между тем ты замечаешь, как первый тайком затягивается сигаретой, вынося мусор, а на втором вдруг молния расходится! И ты себе думаешь: «Ну-ну». Вот и всё. Никто ведь не станет приставать к человеку с тем, что он не сделал чего-то, что, по всей вероятности, было выше его сил? Никто ведь не скажет: «Ну, и как твои успехи?»

Да и потом, кому на самом деле было надо, чтобы она написала роман? В мире пруд пруди людей, якобы пишущих романы. Джейку прохода не давали люди, пишущие их или заявлявшие, что пишут их, или хотевшие однажды написать их или написавшие бы, будь у них время, или няня, или богатые родители, или верящая в них вторая половинка, или своя комната (как у Вирджинии Вулф), или если бы их ужасный родственник или бывший супруг, или бывший коллега уже окочурился и не мог бы засудить их за роман, как-бы-типа основанный на их жизни! И это если говорить только о тех, кто вообще не написал ни строчки; а ведь были еще люди, которые что-то на самом деле сочиняли. Сколько человек в настоящий момент действительно писали романы, рассуждали (с недовольством) о написании романов или брюзжали (с еще большим недовольством) о том же? Тьма-тьмущая! Но сколько из этих романов будут закончены? И сколько из них будут хоть чего-то стоить? И сколько из тех, которые будут хоть чего-то стоить, попадут к агентам, а из тех, которые попадут к агентам, будут в итоге изданы? И наконец, сколько из тех, которые будут изданы, удостоятся внимания той бесценной прослойки общества, которая действительно читает книги? Иной раз, оказавшись в книжном магазине по долгу вдовы и душеприказчицы (и наследницы) Джейка, она заглядывала в отдел современной прозы и просто глазела на обложки, купавшиеся в лучах скоротечной славы. Под каждой из этих обложек была книга – дописанная, вычитанная, принятая, проданная, отредактированная, сверстанная, изданная и представленная публике. Вероятно, какие-то из них были лучше прочих. Какие-то, возможно, были хороши настолько, чтобы заслужить неохотное одобрение (возможно, даже зависть) ее покойного мужа, который знал толк в хорошо написанных и проработанных романах. Но сколько таких могло оказаться среди всего этого множества? У нее определенно не было времени выяснять это. Да и желания, если уж на то пошло.

В любом случае пройдет неделя-другая, и все эти книги – посредственные, добросовестные, но невыдающиеся и даже, чего нельзя исключать, первоклассные – уступят место новинкам. Новейшим образцам современной прозы. Так о чем вообще говорить?

Идею подала ее агент, Матильда, – она вклинилась во всю эту неопределенность, напрямую сославшись на ее роман-в-работе («Ну надо же! Вы просто молодчина!»), и предложила ей подать заявку в Дом творчества – весьма условную заявку, поскольку у Матильды был на примете один автор, который состоял в приемной комиссии и мог войти в особое положение вдовы прославленного литератора, пытающейся написать свой собственный роман. Сама она сроду не слышала о таких резиденциях даже от своего покойного мужа, и это ее заинтриговало. Почему Джейк никогда не рассказывал ей о них – не потому ли, что его не приглашали в такие места – ни когда он был начинающим писателем (недостаточно многообещающим?), ни позже, когда он сделался безумно успешным (слишком успешным, чтобы занимать свободное место, когда вокруг было так много начинающих писателей!)? Она с удивлением узнала, что в Америке имелось не менее дюжины таких резиденций, рассредоточенных по сельским уголкам: от Новой Англии до – подумать только – острова Уидби, штат Вашингтон, где она провела в свое время несколько тайных выходных со своим боссом, когда работала в Сиэтле. И судя по всему (по крайней мере, по словам Матильды), любая из них была готова принять ее с распростертыми объятиями в знак поддержки ее условного романа, который она условно писала.

Дом творчества, куда она (или, точнее, Матильда) подала заявку, располагался в новоанглийском городке, невероятно похожем на городок ее детства, и включал в себя обширные угодья, принадлежавшие в девятнадцатом веке одному композитору. В распоряжении Анны оказалась общая комната в главном доме, где писатели (а также художники и композиторы) собирались на завтрак и ужин, и отдельный домик у тропинки, устланной сосновыми иголками, куда она отправлялась ближе к утру, словно Красная Шапочка, только корзинку с едой ей доставлял в обед курьер, который аккуратно ставил ее на заднее крыльцо и ехал дальше. В корзинке лежали завернутые в вощеную бумагу бутерброды, яблоко и печенье. Обстановка домика была скромной и строгой: книга отзывов, исписанная писателями, жившими здесь до нее, кресло-качалка, камин и узкая кровать, на которой она лежала, глядя на свисающую со стропил паутину; она чувствовала пустоту и спокойствие и слегка недоумевала, что же ей теперь делать.

Главное правило этого учреждения гласило, что никто не должен мешать художнику работать (мало ли, вдруг тот сочиняет нового «Кубла-хана»!), по-этому она часами оставалась в полном одиночестве. Это было непривычной роскошью. К тому времени она уже несколько месяцев жила в разъездах, разглагольствуя о посмертном романе Джейка (а еще чаще – о его трагической, преждевременной смерти), и ее уже тошнило от других людей. От всего их участия, всех этих траурных подношений (от моей мамы, отца, брата, сестры и от мужа тоже!), которые каким-то образом должны были связать ее со всеми этими незнакомцами. После пары дней пребывания в Доме творчества, когда она поняла, что никто не потревожит ее в течение ближайших часов, она расслабилась и выдохнула.

Она-то уж точно не сочиняла «Кубла-хана». Она вообще ничего не сочиняла – по крайней мере, всю первую неделю. Дни напролет она валялась на кровати, сидела в кресле-качалке, разводила огонь в камине (стояла весна, но было очень холодно) и подбрасывала поленья, а после обеда дремала. Ей очень нравились тишина и тепло, а также то обстоятельство, что ее мобильный телефон почти не ловил сигнал. Один день она провела за чтением биографии американского композитора, в усадьбе которого жила, и совершила несколько послеполуденных поездок по южному Нью-Гэмпширу. По вечерам она возвращалась в столовую в главном доме и выслушивала напускную самокритику своих «коллег», предпочитавших не подавать виду, какими светочами они себя на самом деле считают. После ужина они иногда заводили одухотворенные беседы о скульпторах, композиторах или драматургах, работающих в данный момент на территории Дома творчества. У двоих мужчин – агрессивного сочинителя атональной музыки и писателя-метапрозаика – была явная связь, внезапно прерванная неожиданно нагрянувшей женой одного из них, после чего между ними разлилась ядовитая горечь, заразившая всю группу. Молчаливая пожилая женщина – кажется, известная поэтесса – оставила их, и ее сменила воинственная молодая особа, превращавшая каждый ужин в напряженную сцену едва сдерживаемой враждебности.

Однажды вечером один из местных романистов устроил чтение в отдельном здании, старинной библиотеке прежних владельцев, дополненной произведениями бывших резидентов. Она сидела в кресле и слушала, как романист читает тягостное описание фермерского дома, со скрипом переживавшего зиму в Айове. Скука была смертная, и на нее навалилась такая тоска, что она настороженно следила за выражением своего лица и изображала заинтересованность. Этот чтец только-только получил диплом магистра искусств и уже успел подписать договор с «Кнопфом»[1] на свой первый роман, вступительную главу которого и составляла эта тяжеловесная проза. Когда он закончил, последовали вежливые вопросы: Как писатель переводил визуальные впечатления в письменную форму? Какое влияние на его творчество оказывала обстановка? Насколько писатель должен быть увлечен идеей гендерного подхода?

Все это она также слушала вполуха, поэтому была застигнута врасплох, когда романист грубо перевел один из вопросов на нее.

– Насколько это верно в отношении остальных писателей? Не хочу говорить за вас.

Он смотрел на нее.

Насколько верно что?

– Ну, – сказала она, садясь ровнее, – я не уверена, что смогу ответить. Это все так непривычно для меня. Писательство, в смысле.

Теперь на нее уставились все присутствующие. Все до единого.

– В смысле, – сказала воинственная молодая особа, – вы еще ничего не написали?

– Я еще ничего не опубликовала, – уточнила она, надеясь, что такой ответ всех удовлетворит.

Особа продолжала сверлить ее взглядом.

– Как вы сюда попали? У меня есть друзья, которым отказывают год за годом. А у них уже книги.

Все молчали.

– Ну, – нарушил кто-то затянувшееся молчание, – не в одних публикациях дело. Есть еще талант.

Артистка с тремя длинными косичками тронула локтем недовольную особу и стала что-то говорить ей на ухо.

– А, – сказала уже чуть-менее-недовольная особа, – ну ясно.

«Что ясно?» – подумала Анна, но догадаться было несложно. Для этих настоящих художников она была лишь курьезным исключением, литературной вдовой, к которой проявил снисходительность кто-то не в меру участливый. И этим не стоило гордиться. Она не заслуживала ни жалости, ни особого расположения, не говоря о том, чтобы занять по протекции место в этом недостижимом для многих храме искусств на том лишь основании, что ее творческий замысел – ее несуществующий роман – был, вероятно, таким благородным и искупительным. И разумеется, феминистским!

Ну что ж. Это ей ясно; но с другой стороны – почему она не может быть такой же талантливой, как и ее покойный муж, который так скоропостижно оставил литературу, не успев обогатить ее множеством своих теоретически великих трудов? И что такого, если она, пресловутая вдова, обошла бесчисленных «настоящих» писателей в своем благородном стремлении к творчеству? Может, этого конкретного разгневанного писателя или его достойных друзей и обделили лесной хижиной с корзинкой для пикника на пороге, но представляет ли хоть кто-нибудь из них, через что ей пришлось пройти, чтобы оказаться здесь? Кто из этих позеров имеет хоть какое-то право судить ее?

Очевидно, что никто. Ведь не этот же писарь из Айовы с его скрипучим домом в заснеженной степи? И не этот, высасывающий из пальца свою «метафикцию». И очевидно, не новенький, занимающийся тысячестраничным вскрытием умирающего городка в Ржавом поясе[2], ставшего предметом недавней биржевой войны.

Возможно, она мало что понимала в писательстве, но она понимала, что не станет читать ни одну из этих книг.

Раздались аплодисменты. Литературный вечер, к счастью, подошел к концу. Кто-то в другом конце комнаты открыл бутылку и достал из пластикового пакета пластиковые стаканчики. Артистка перформанса выскользнула в ночь, возвращаясь в свою студию. Один из композиторов начал агрессивно флиртовать с бледной молодой поэтессой из Бруклина. Но Анну все писатели обходили стороной – то ли потому, что им было неловко рядом с ней, то ли потому, что им было неловко за нее. Она не могла понять, да и не хотела. Она считала их абсурдными людьми, зацикленными на абсурдных вещах, как то: есть ли рамочка вокруг рецензии или звездочка рядом с ней, кому доверили на фестивале читать их сочинения перед пустыми стульями под тентом, выглядели ли они на двадцать до двадцати (на тридцать до тридцати) или, с ее точки зрения, на девяносто до девяноста. Да кому какое дело? Более того, какое это имело отношение к тому, насколько хорошие книги они писали, или к тому, станет ли нормальный человек – взять хотя бы ее – вообще их читать?

Анна Уильямс-Боннер провожала их взглядом, всех этих писателей, пока они шли через библиотеку к открытому вину и пластиковым стаканчикам, высказывая до смешного сдержанные похвалы человеку, только что читавшему свой роман. Затем, на ее глазах, разговор съехал на извечные темы: недостатки бывших учителей, несовершенства издательского мира и, разумеется, знакомых писателей, которым не посчастливилось присутствовать сегодня вечером в библиотеке этого старого нью-гэмпширского особняка, воздвигнутого силой искусства в стародавние, не такие сложные времена. И она подумала: «Если справляются даже такие идиоты, неужели это, мать их, так уж трудно?»

Глава вторая

Второму игроку приготовиться

– Вы все это написали в Доме творчества? – Матильда Солтер покачала головой. – У меня в списке несколько лауреатов Национальной книжной премии, которых я бы направила к вам для консультаций.

– Да нет, – признала Анна. – Не все. Но многое. Как только я начала, меня, можно сказать, прорвало. Я неслась в свой домик на рассвете и на ужин прибегала в последнюю минуту. Иногда даже после ужина туда возвращалась. То есть мне помогло, что никто из этих людей мне не нравился. Так что не возникало соблазна к общению – понимаете, о чем я?

Они сидели за ланчем в «Кафе „Юнион-сквер“», которое уже не находилось на Юнион-сквер. Именно в этом ресторане Анна впервые ужинала с Джейком, и именно здесь теперь они, агент и душеприказчица, в полном согласии продолжали встречаться, чтобы обсудить посмертную жизнь Джейка как писателя.

– О, я не раз такое слышала за прошедшие годы, – улыбнулась Матильда. – Я ничего из этого не видела воочию, но мне кажется, что после всех этих историй я бы там с завязанными глазами не заблудилась. У меня были клиенты, которые рассказывали мне, что это либо исправительная колония, где все вкалывают в своих камерах, либо место, где все забрасывают свою работу и вместе носятся по лесу, как в летнем лагере. Только сексом занимаются по-настоящему.

– Ну, кое-кто вообще-то крутил там роман. Двое то есть. А потом не разговаривали. Один обвинил другого, что тот роется в его грязном белье.

– Ой, лучше не надо! – усмехнулась Матильда, демонстрируя безупречные зубы. – Не хватало мне еще узнать, что один из них – мой автор. Или оба! – она опустила взгляд на свою тарелку. Курица-пайяр лежала почти нетронутой. – Ладно, расскажите, – она рассмеялась.

Анна рассказала. О композиторе Матильда никогда раньше не слышала, а писателя считала сильно переоцененным.