Полная версия:

Истории про историю и не только… Собранные от продажи книги средства идут на благотворительность

Знак свыше

Интересный случай произошел 50 лет назад, в августе 1966 года, в городке Лонгвью, что расположен в штате Техас. Как известно, в марте того же года London Evening Standard опубликовал интервью с участником группы Битлз – Джоном Ленноном, в котором он сделал сенсационное заявление: «Мы сейчас популярнее Иисуса». Реакция в международной прессе была, мягко сказать, неоднозначной.

Джон Леннон

Но вот в маленьком техасском городке Лонгвью решили пойти дальше гневных заявлений. На местной радиостанции KLUE публично обьявили день, когда тинейджеры со всей округе могут принести свои пластинки Битлз, а так же вещи с символикой группы, для публичного сжигания в прямом радиоэфире. И действительно, желающих поучаствовать в этой церемонии нашлось немало. Даже сам Великий Дракон Ку-клус-клана Южной Каролины сжег пластинку битлов на большом деревянном кресте. В общем – повеселились ребята, что называется, на славу.

Однако, ровно на следующий день в передающую антенну этой радиостанции попала молния, которая вывела из строя большую часть оборудования и отправила в бессознательное состояние местного диджея. Совпадение? Кстати говоря, официальный Ватикан простил Леннону его заявление, списав все на «головокружение от успехов юнца с рабочих окраин».

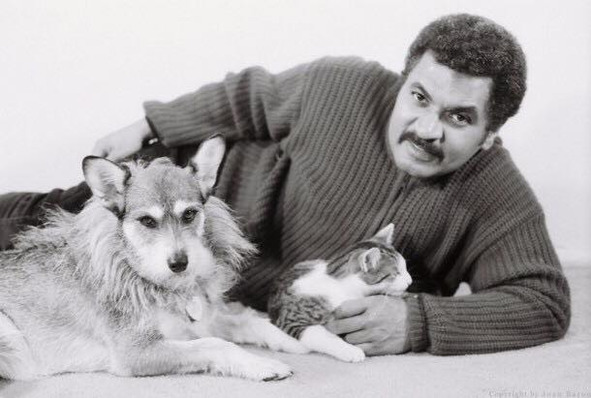

Спасительница котов

Жила-была в Америке собака, ничем внешне не примечательный метис сибирской хаски и шнауцера, звали её Джинни и было у той собаки звание «Почетная кошка»… Да-да, я не ошибся, именно этим званием её наградили за то, что за свою долгую, по собачьим меркам, семнадцатилетнюю жизнь (1988—2005) она спасла нескольких сотен котят и взрослых кошек, а бороться за их жизни ей помогал её хозяин – Филипп Гонсалес.

Видимо не зря судьба свела их вместе. Филипп, ветеран войны во Вьетнаме, в 1990 году, когда ему было 40 лет, получил на работе травму и став инвалидом впал в глубокую депрессию. Глядя на его страдания, соседка Шейла Харрис предложила ему взять себе собаку-компаньона. Он хотел себе большую собаку, но первой к нему подошла Джинни и стала лизать руки. Сначала он не хотел брать себе странную лохматую дворняжку, но знакомая уговорила его сделать пробную прогулку и после нее у Филиппа Гонсалеса уже не осталось никаких сомнений – именно эту собаку он берет себе.

До приюта у Джинни была очень сложная жизнь. Она была найдена сотрудниками приюта запертая в шкафу с тремя щенками, обезвоженная, полумертвая она все равно защищала свое потомство. И вот – у ней появился настоящий добрый хозяин.

А дальше произошло необычное событие – на одной из своих первых прогулках, Джинни начала тянуть поводок и лаять. Трое мужчин идуших впереди пинали что-то. Джинни бросилась на них. Оказалось, что они избивают кошку! Фил закричал, чтобы они перестали издеваться над животным. А Джинни начала кусать их за ноги и заставила ретироваться. Затем она подбежала к спасенной жертве и стала заботливо облизывать её раны.

Филипп назвал черная кошечку Вог и оставил её жить вместе с ними.

А затем Джинни стала находить травмированных кошек, которые не могли двигаться, и притаскивала их к хозяину.

Вытаскивала из водосточных труб. Однажды, изрезав в кровь лапы, она достала из коробки с битым стеклом, истощенного котенка. Филипп понял, что его собака особенная. Она спасает не просто кошек, а тех, у кого нет шансов выжить в одиночку – это беспомощные котята, больные коты и кошки. Джинни находила их везде – на помойках, строительных площадках, пустырях и т. д.

В итоге за всю свою жизнь Джинни и Филиппу удалось спасти жизни по разным данным, от 300 до 800 кошек и котов. Собака их находила, а он выкармливал их и подыскивал им новых хозяев. Но, увы, собачий век не долог. В 2005 году она умерла… Кошки до последнего любили согревали свою спасительницу. Вот такая замечательная история, дорогие мои друзья. Давайте и мы будем добрее, ведь на примере Джинни мы видим, что даже такие, казалось бы, непримиримые животные как собака и кошка могут помогать друг другу в беде.

Йо-хо-хо, и бутылка рому!

Кто из нас не помнит знаменитый припев пиратской песни из романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ», где Билли Бонс, остановившийся в трактире «Адмирал Бенбоу», и Джон Сильвер на палубе парусника «Испаньола» выводили хриплыми голосами:

«Пятнадцать человек на сундук мертвеца.

Йо-хо-хо, и бутылка рому!

Пей, и дьявол тебя доведет до конца.

Йо-хо-хо, и бутылка рому!»

А Джону подпевала вся команда: «Йо-хо-хо, и бутылка рому!». И сразу в памяти встают гордые осанистые парусники, черные флаги на мачтах и соленый горячий ветер Карибского моря…

Но на самом деле, вероятнее всего, Стивенсон придумал эту песню сам. Название «Сундук мертвеца» («Dead Man’s Chest») он нашел в книге Чарльза Кингсли «At Last: A Christmas in the West Indies» (1871), где оно относилось к острову Сундук мертвеца из группы Британских Виргинских островов. А знаменитое «Йо-хо-хо» – это вовсе не кашель прокуренных моряцких глоток, а знаменитый морской возглас, который использовался, когда команде нужно было разом приложить какие-то усилия (по аналогии с русским: «Раз-два-взяли!»).

Но это еще не все. Сюжет песни взят Стивенсоном из легенды о знаменитом пирате Черная Борода и эта зловещая история очень хорошо описывает суровые нравы тех лет… Случилось это в самом начале XVIII в. На пиратском корабле «Месть королевы Анны», которым командовал капитан Эдуард Тич, по прозвищу Чёрная Борода, вспыхнул кровавый мятеж. Однако капитан Тич был не из слабаков и жестоко подавил бунт, а пятнадцать особо активных мятежников, среди которых был и квартирмейстер (эта должность означала командира абордажной команды) Уильям Томас Боунс, прототип Билли Бонса у Стивенсона, Черная Борода решил высадить на необитаемый остров под названием Сундук мертвеца. Островом эту небольшую скалу в группе Виргинских островов можно назвать с натяжкой. Но этого Тичу, обладавшему специфическим чувством юмора, показалось мало. Каждому из пятнадцати пиратов, высаживаемому на остров, по его приказу вручили бутылку рома – а всякому матросу было известно, что ром не утоляет, а наоборот усиливает жажду. После чего корабль Тича спокойно уплыл восвояси, а несчастных на скале ждала долгая и мучительная смерть от жажды… «…Пей, и дьявол тебя доведет до конца.

Йо-хо-хо, и бутылка рому!»

Любовь к животным

Чарльз Дарвин очень любил животных. Очень любил их… есть. Еще будучи студентом Кембриджа он вступил в так называемый «Клуб гурманов», который собирался каждую неделю, чтобы совместно сесть какое-то не вполне привычное в качестве еды животное. Кроме всего прочего там он отведал блюда из ястреба и выпи. Однако нашлось блюдо, которое заставило естествоиспытателя прекратить свое членство в клубе – это было рагу из старой совы, которое на вкус было «непередаваемо противным».

Чарльз Дарвин

Но не думайте, что выход из клуба охладил его гастрономический интерес к необычным животным. Во время путешествия на корабле «Бигль» Чарлз Дарвин съел пуму, броненосца, птицу нанду (обглоданные кости которой он отослал в лондонское Зоологическое общество и несчастная птица посмертно получила название Дарвинов Нанду (Rhea Darwini)), галапагосскую черепаху (48 штук) и наконец агути, чье мясо он признал самым вкусным из всего того, что он пробовал.

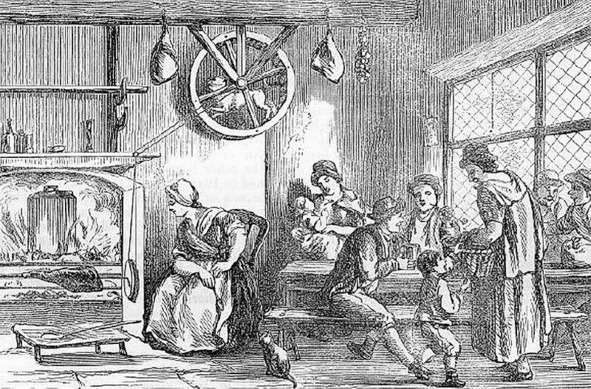

Собака в колесе

История собак знает множество вымерших пород этих замечательных домашних животных. Одной из таких собак был – «вертельный пес», который очень широко разводился в Европе вплоть до XIX века.

Это была коротконогая порода с длинным мускулистым туловищем. Основная задача этого пса была крутиться в колесе словно белка, а передаточный механизм шел к очагу, на котором крутился вертел с запекаемой дичью. Обычно держали двух псов, которые при команде «Колесо!» меняли друг друга.

С этим связан забавный случай. Многие хозяева брали этих приземистых собак с собой в церковь, чтобы те грели их ноги в холодное время года. И вот, когда епископ Глостера обратился к собравшимся с проповедью и произнес: «Это было тогда, когда Иезекииль увидел колесо…", несколько вертельных собак, которые лежали у ног хозяев как грелки, вскочили с мест и побежали к себе домой в свои рабочие колеса.

Одной из почитательниц этих собак была сама английская королева Виктория, которая до конца жизни держала их как домашних питомцев. Однако, после появления паровых, а затем и электрических двигателей нужда в этих собаках пропала, и порода постепенно вымерла.

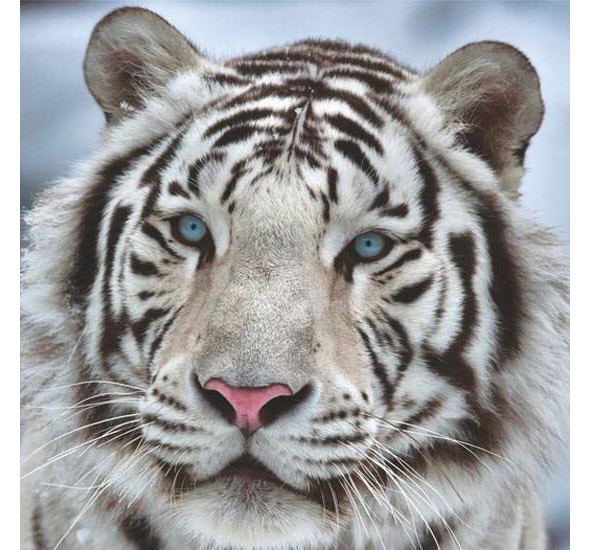

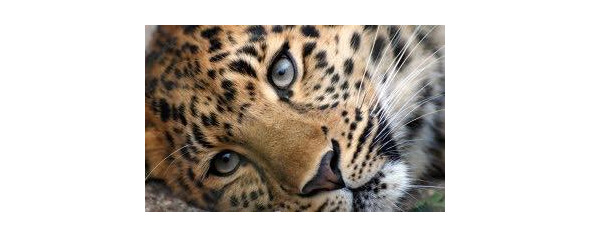

Белый тигр

Существует известное заблуждение, что бенгальские тигры с чёрно-коричневыми полосами на белом мехе и голубыми глазами являются альбиносами. Это не так. Такая окраска – это результат очень редко встречающейся среди диких животных мутации, но она является относительно распространённой в популяциях, содержащихся в неволе.

Частота появления белых тигров в природе – одна особь на 10 000 с нормальной окраской. Однако, белые тигры превосходно размножаются в неволе. Первые упоминания о них относят к 1951 году, когда один из охотников забрал из найденного им логова тигрицы белого тигрёнка. Впоследствии данный тигр был скрещён с самкой обычной окраски, которая родила четверых тигрят обычного окраса. Позже белый тигр был скрещён с одной из своих белых дочерей, у которой родились три тигрёнка, два из которых были белыми. Так что – все содержащиеся в неволе белые тигры являются потомками одной особи! Сейчас в зоопарках мира содержится около 130 белых тигров.

Дружба и яблоки

Как вы думаете, что больше всего раздражало Гете в его приятеле Фридрихе фон Шиллере? Даже не то, что Гете был по натуре «жаворонком», а Шиллер – больше «сова». Самое забавное, что у великого поэта в комнате всегда стоял ящик с подгнивающими яблоками, Шиллер утверждал, что не способен творить, не ощущая этот сладковатый запах в воздухе.

Но, зато Гете отыгрался на товарище после его смерти. Поэт держал на столе человеческий череп, утверждая, что это череп его почившего приятеля. А лежит он тут, дабы Гете мог:

«…глядя в пустые глазницы,

обсуждать с милым другом,

пропавшим во мгле,

дней, минувших давно, вереницы».

Да уж, сомнительное удовольствие. Вероятно, очень был зол поэт на друга за то, что в их компании всегда присутствовал вечный третий – ящик с тухлыми яблоками.

Правда в защиту Гете можно сказать, что после длительных генетических экспертиз выяснилось – череп на столе никакого отношения к самому Шиллеру не имел и могилу приятеля Вольфганг фон Гете не тревожил. Видимо просто решил придать себе ореол некоей мрачной загадочности, а заодно и над другом довольно своеобразно пошутить.

Чипсы всей жизни

Жил на свете такой химик-технолог – Фредерик Джон Баур (Fredric John Baur) и возможно вы никогда не слышали эту фамилию, но одно из его изобретений вы точно держали в руках – именно он изобрел форму и упаковку для чипсов Принглс.

Фредерик Джон Баур

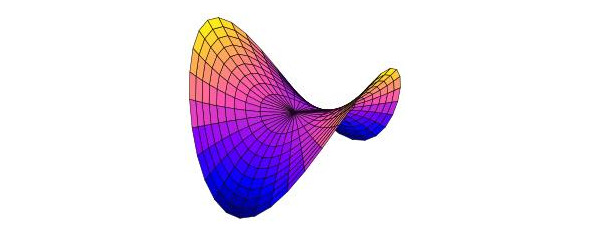

В конце 50-х годов компания P&G решила создать «идеальные» чипсы, учитывая жалобы покупателей на жирные, часто поломанные в мягкой упаковке, обычные чипсы. Задание по разработке нового продукта было поручено Фреду Бауру и он приступил к работе. Идеальной формой для чипсов оказался гиперболический параболоид, позволяющий сохранять форму и компактно упаковывать нужный обьем продукта. Следующим этапом работы Баура было изобретение знаменитого принглсовского тубуса, в который эти параболоиды можно было аккуратно помещать для продажи. Причем потребовались серьезные расчеты в аэродинамике, чтобы выяснить оптимальный размер чипсов и тубуса, позволяющий продукту не рассыпаться при автоматической упаковке.

Гиперболический параболоид

«Идеальные» чипсы стали обладать идеальной формой и упаковкой, но единственная мелочь, на которой застопорилась работа Баура – это был вкус получившихся чипсов. Ну никак он не хотел становиться хоть сколько-нибудь приемлемым. Идею отложили до лучших времен, а химика-технолога сняли с задания и отправили на разработку других продуктов.

И только ближе к концу 60-х другой исследователь – Александер Лиепа (Alexander Liepa) взялся за улучшение вкусовых качеств новых чипсов и смог успешно завершить проект. Так что на патенте по самим чипсам стоит фамилия Лиепы, но идея упаковки и строение тубуса у Баура никто не смог отнять.

Ученый настолько гордился своим изобретением, что даже завещал похоронить себя в банке из-под Принглс. Что и было сделано в мае 2008 года, когда часть его праха поместили в изобретенную им упаковку. Причем, как вспоминает старший сын Фреда – Ларри, в семье возникли разногласия, по поводу того, какой же вкус должны были иметь чипсы, банка из-под которых пошла бы на такое важное дело, в завещании химик совсем забыл упомянуть такую важную деталь. В итоге все пришли к выводу, что вкус должен быть «original» :) уж как-то совсем нехорошо хоронить родственника в банке из-под «hot&spicy».

Футболисты в тумане

Наверное, самый интересный в истории футбольный матч прошел в 1940 году в Эдинбурге между футбольными командами Хайберниан и Хартс. Чем он был интересен? Да тем, что все, что зрители думали происходило на поле – на самом деле было выдумано комментатором BBC Бобом Кингсли, а реальные события, происходящие на поле, были скрыты от всех, в том числе и самих футболистов из-за сильнейшего тумана.

Придя в комментаторскую кабину Боб Кингсли понял, что со своей точки совершенно не видит игроков на поле и что там происходит и попросил прекратить матч по техническим причинам. Однако, он получил строгое указание вести радиотрансляцию несмотря ни на что – иначе прослушивавшие эфир немцы могли догадаться о погоде и послать авиацию беспрепятственно бомбить город.

Ничего не поделаешь, пришлось работать со своим воображением. Кингсли мог ориентироваться только на шум болельщиков, что сидели у самых ворот – они кричали, когда забивались голы. И тогда он посылал своих помощников узнать – в чьи же ворота было попадание.

В итоге Кингсли провёл полноценный комментарий на протяжении всего матча, выдумывая опасные моменты, сейвы и нарушения правил. Матч завершился победой Хартс со счётом 6:5. Правда, не услышав финальный свисток Кингсли еще 15 минут комментировал события, происходящие на пустом поле. А нападающий Хартс Дональдсон и вовсе не вернулся в раздевалку – позже его нашли на поле, перебегающим по своему левому флангу и криками призывающим своих невидимых коллег по команде передать ему мяч.

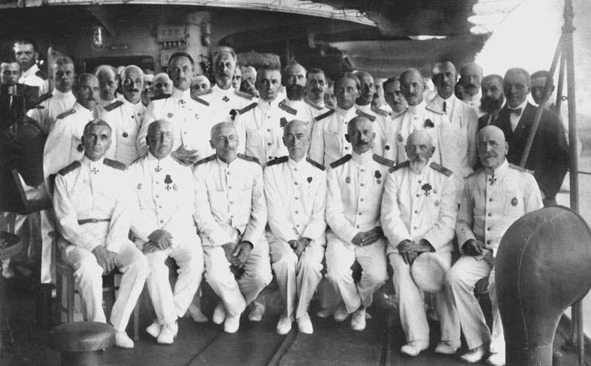

Кот-мореплаватель

Жил да был на белом свете обычный кот. Трудно сказать, как его звали изначально, но известно, что родился он в Германии, был он черно-белого окраса и что судьбою ему было уготовано пережить гибель трех кораблей и стать поистине непотопляемым.

Первым кораблем, на который ступила лапа этого кота, был легендарный немецкий линкор «Бисмарк». Случилось это весной 1941 года и уже 18 мая эта гордость нацистского флота покинула порт Готенхафена и отправилась топить британские торговые суда. Правда как следует обжиться на борту котику не удалось, уже 27 мая линкор был потоплен британской эскадрой, унеся с собой на дно 2185 моряков из 2200, но, как вы уже догадались, не героя нашего рассказа.

Несколько часов спустя кот, плававший на обломках корабля, был замечен английскими моряками с возвращающегося на базу эсминца «Казак» и был взят ими на борт. При этом экипажу эсминца не удалось спасти ни одного человека. Не зная настоящего имени кота, английские моряки дали ему прозвище Оскар. Так наш кот сменил национальность и порт приписки.

Следующие несколько месяцев смельчак Оскар провёл на борту эсминца, в это время сопровождавшего несколько конвоев в Средиземном море и Северной Атлантике. Однако и тут он долго не задержался – 24 октября 1941 года «Казак», находясь в эскорте конвоя HG-75, следовавшем из Гибралтара в Ливерпуль, был торпедирован немецкой подводной лодкой «U-563». Экипаж корабля перешёл на эсминец «Легион», а попытки отбуксировать тяжело повреждённый корабль обратно в Гибралтар не увенчались успехом из-за ухудшающихся погодных условий. 27 октября эсминец затонул. Немецкая торпеда, угодившая в носовую часть корабля, стала причиной гибели 159 английских моряков, однако Оскар выжил и на этот раз. Некоторое время он провёл на берегу в Гибралтаре.

Но море не отпускала своего любимца. После гибели «Казака» кот получил от англичан прозвище «Непотопляемый Сэм» и был перенесён на авианосец «Арк Ройял», по стечению обстоятельств самолёты которого сильно поспособствовали гибели его первого корабля, «Бисмарка». Новоиспеченный Сэм же, однако, и на новом корабле долго не задержался. Уже 14 ноября авианосец, возвращаясь с Мальты, был торпедирован немецкой подводной лодкой «U-81». Попытки взять на буксир тонущий корабль вновь оказались бесплодными, и «Арк Ройял» затонул в 30 милях к востоку от Гибралтара. Однако все до единого моряки и лётчики, а с ними и Сэм, были спасены подошедшими на помощь судами. Несколько моряков, вместе с Сэмом цеплявшихся за обломки корабля, были подобраны патрульным катером.

Выжившие были переведены сначала на эсминец «Лайтнинг», а после – вновь на эсминец «Легион», уже участвовавший ранее в спасении Сэма. Но какое-то злое проклятье витало над всеми кораблями, встречающимися на своем жизненном пути с этим котом: «Легион» будет потоплен четыре месяца спустя, 26 марта 1942 в результате авианалёта, а «Лайтнинг» будет потоплен немецким торпедным катером «S-55» 12 марта 1943 года.

Чтобы не искушать судьбу, после гибели авианосца решено было оставить кота на берегу. Сэм некоторое время жил в канцелярии генерал-губернатора Гибралтара, но вскоре был отправлен в Великобританию, где и встретил окончание войны в Белфасте. Кот прожил еще долгие 10 лет и умер на берегу в 1955 году. Пастельный рисунок героического Непотопляемого Сэма, выполненный художницей Джорджиной Шоу-Бейкер, ныне хранится в Национальном морском музее в Гринвиче.

Проклятие гепардов

Гепарды – очень красивые животные. Но знаете, дорогие мои друзья, что, к сожалению, численность гепардов во всём мире постоянно сокращается. Связано это не с деятельностью человека, как может показаться, а в первую очередь с очень малым генетическим разнообразием среди их особей. Представьте, что если у большинства исследуемых генетиками животных гены совпадают примерно на 80%, то у гепардов этот показатель доходит до 99%.

В чем же причина такой уникальной идентичности? Она объясняется тем, что во время последнего ледникового периода популяция гепардов прошла через так называемое «бутылочное горлышко» – возможно, что все живущие ныне гепарды являются потомками всего одной пары и поэтому – близкие родственники. В результате этого у них наблюдаются признаки генетического вырождения, вызванного кровосмешением. Например, у гепардов очень высокий уровень детской смертности: более половины детёнышей не доживают до года. Также следствием кровосмешения стала повышенная восприимчивость вида к малейшим изменениям окружающей среды и вирусам.

Печально, не так ли… Но, все же будем надеяться, что эти прекрасные кошки не исчезнуть окончательно с лица нашей планеты.

Свежая Boga

В Тунисе, дорогие мои друзья, на полках магазинов часто можно встретить газированную воду под названием «Boga». Ничего вам это слово, написанное латиницей, не напоминает? :) Да-да, именно так, корни у этого названия абсолютно русские. А появилось оно вот как.

В середине ноября 1920 года Крым покинули последние корабли, уносящие вдаль от родных берегов остатки армии генерала Врангеля по направлению к турецкому Константинополю. Однако здесь войска не задержались, не пойдя на условия о роспуске армии Врангель был вынужден покинуть город и военные корабли двинулись дальше – флоту французы разрешили стоянку в тунисском порту Бизерта.

И уже под самый конец декабря в порту оказалось 33 корабля, ушедших осенью из Севастополя. В их числе, кстати, был и флагманский стары трехтрубный крейсер «Генерал Корнилов». Ранее он назывался «Очаков», и с него в далеком 1905 г. руководил Севастопольским революционным восстанием тот самый лейтенант Шмидт.

Сказать, что местные власти обрадовались гостям нельзя. Дабы усложнить жизнь морякам портовыми властями на кораблях был обьявлен карантин и русским матросам с семьями было запрещено сходить на берег.

Предприимчивые местные жители тут же наладили поставку на корабли продуктов питания и воды. На русских судах стояли корабельные бочки с надписью «Вода» и тунисские торговцы решили, что эти буквы написаны на латинице. Они начали поставлять на корабль пресную воду, маркируя сосуды с ней именно как «Boga» – чтобы русским было понятно, о чем идет речь. Отсюда и появилось это странное на первый взгляд слово. Позже появилась фирма именно под таким названием, которая и поныне торгует газированной водой.

А что же случилось с кораблями эскадры? Все очень грустно – долгие три года моряки боролись за свои корабли, поддерживая их в боевом порядке. Русская община жила привычной жизнью, но для обеспечения провиантом приходилось продавать корабли и постепенно из число сократилось до половины. Ну а после признания Францией советской России – нахождение кораблей под Андреевским флагом в бухте Бизерта стало и вовсе невозможным – в 1924 году флаги спустили, а команды с семьями были обязаны либо принять французское гражданство, либо стать нелегалами.

Корабли хотели отдать обратно в Россию, но так и не смогли договориться о ремонте и оплате топлива. Несчастные суда простояли до начала тридцатых годов и были проданы на металлолом. Вот так и закончилась эта история, память о которой осталась лишь в названии тунисской газировки и небольшом храме, что построили в тридцатые годы русские эмигранты в память о кораблях, навсегда оставивших свою родину.

Любовь и карты

Здание Музея современной истории России. Многим этот особняк известен так же как здание, в котором долгое время, начиная с тридцатых годов девятнадцатого столетия, располагался знаменитый московский Английский клуб. Но немногие знают, что до этого этим зданием владел граф Лев Кириллович Разумовский, тот самый, что выиграл однажды свою будущую жену в карты. А вы не знаете этой истории? Тогда слушайте.

Жил в конце XVIII – начале XIX веков в Москве известный своими чудачествами князь – Александр Николаевич Голицын. Богатейший от рождения человек, 24000 крестьянских душ и громадное состояние – живи и радуйся. Чем собственно князь и занимался. Проигрывая громадные суммы в карты, он нисколько не расстраивался, поил своих кучеров дорогим шампанским, прикуривал трубку горящими ассигнациями, а любимым его развлечением было бросить горсть золота перед своим домом и наблюдать, как люди толпой бросаются за блестящими монетами. В итоге он конечно вчистую разорился и доживал свой век на содержании родственников, но наш рассказ будет о том времени, когда состояние его было все еще очень велико.

Решив в двадцать лет жениться, князь выбрал на эту роль молодую красавицу – семнадцатилетнюю Марию Григорьевну Вяземскую. Свадьбу сыграли в 1789 году, но семейного счастья молодые так и не обрели. На одном из балов Мария Григорьевна познакомилась с графом Львом Кирилловичем Разумовским и, хоть тот был старше ее на пятнадцать лет, вскоре они полюбили друг друга.