Полная версия:

Истории про историю и не только… Собранные от продажи книги средства идут на благотворительность

Однако, как вы знаете, в то время получить развод было практически невозможно. Отчаявшийся Разумовский хотел было вызвать князя Голицына на дуэль, но затем решил попробовать иной путь.

Зная о характере князя, Разумовский предложил Голицину, страстному игроку, сыграть на большую ставку. Азартный Голицын согласился. За ночь непрерывной игры Разумовский смог получить почти все состояние Голицына. Под утро Разумовский предложил поставить Марию Григорьевну против всего, что он выиграл за ночь. Немного поколебавшись, Голицын согласился и.… снова проиграл. Так Лев Кириллович забрал Марию Григорьевну с собой, а весь остальной выигрыш оставил Голицыну.

Эта скандальная история быстро стала широкоизвестной, что помогло Вяземской получить официальный развод с Голицыным в 1801 году. Сразу же после развода Разумовский и Вяземская поженились. Проживали они в основном именно в этом доме на Тверской улице и были очень счастливы.

Скончался Лев Кириллович в 1818 году, а Мария Григорьевна пережила супруга почти на полвека (умерла в 1865 г.). До последних лет жизни она ездила в Париж и на курорты. Видимо в наследство от первого мужа ей досталась большая любовь к азартным играм, она играла в рулетку, уверяя, что сочетание целебных вод и азарта придаёт ей силы. По свидетельству современников она даже успела побывать в первом открывшемся в Монако игорном доме и сыграть в рулетку.

Вот таких интересных людей видел в свое время этот красивый дом. И проходя мимо его кованой ограды нет-нет, да и вспомните о молодой красавице Вяземской и находчивом графе Разумовском.

Тайна зебры

Жизнь, она, как известно, как зебра: полоса белая, полоса черная… А задавались ли вы вопросом, дорогие мои друзья, какого цвета сама зебра? Белая ли она в черную полоску или черная в белую?

Казалось бы, этот вопрос из разряда риторических, но ответ на него найти намного проще, чем в знаменитой дилемме про наполовину пустой/наполненный стакан. Исследования зебр на эмбриональной стадии показывают, что фоновый цвет животного – именно чёрный, поэтому зебру правильнее считать чёрной в белую полосу.

Хорошо, но возникает следующий вопрос: а зачем этому животному вообще полосы? А все дело в слепнях – насекомых намного сильнее привлекает поляризованный свет, отражаемый от черного животного, чем неполяризованный от белого.

В эксперименте на доску, разукрашенную в черно-белые полоски, которые имитировали цвет шкуры зебры, как оказалось, село меньше всего насекомых, даже меньше, чем на белую доску, которая отражала неполяризованный свет. Выходит так, что черно-белые лошади испытывают куда меньше проблем из-за слепней, чем их родственники с темной шкурой.

Подводные самураи

На берегах Японии часто можно встретить небольших крабов, прозванных хэйкэгани. Сам по себе этот небольшой, около 4 см в диаметре, крабик ничем не примечателен, кроме, пожалуй, рисунка на поверхности своего панциря. Приглядитесь и вы совершенно четко увидите на нем рассерженное лицо самурая.

Японцы верят, что в крабах живут души падших в бою самураев клана Хэйко и легенда эта тесно связана с реальной историей Японии. В XII веке развернулась борьба за власть над империей между кланами Хэйко и Гэнжи. Поначалу удача была на стороне первой семьи и после нескольких жестоких битв лидер Хэйко – Киомори Тайрэ захватил власть в Японии. Решив укрепиться на троне он обьявил своего новорожденного внука – императором Японии. Но тут он совершил одну стратегическую ошибку, ставшую причиной дальнейших трагических событий.

У него в любовницах была наложница лидера противоположного клана Йошимото Минамото. И по ее слезной просьбе он не стал казнить сыновей Минамото после своей победы и по прошествии пяти лет это привело к новому витку войны, когда уже войска Гэнжи выбили клан Хэйко из столицы и обьявили себя новыми правителями империи.

Бегущие войска Хэйко были окончательно разбиты во время морского сражения в проливе Шимоносэки 25 апреля 1185 года. Силы были не равны. Во время битвы, оставшиеся верными маленькому императору самураи, видя, что конец близок близок, совершили ритуальное сэппуку, а сам император бросился с корабля в воду вместе со своей бабушкой, вдовой Тайрэ, которая пообещала мальчику новое царство, но уже под водой.

С тех пор души погибших самураев поселились в тела крабов, а маленький император управляет ими со дна моря…

Вот такая грустная история, остается только заметить, что придя к власти лидер клана Гэнжи Минамото Йоримото не стал проявлять ответного милосердия и предал казни всех оставшихся представителей клана Хэйко. Таким образом он стал первым в Японии сегуном – единовластным правителем.

Существует теория, что появление таких крабов – продукт искусственной селекции: когда рыбаки доставали из сетей краба с рисунком на панцире, они выбрасывали его обратно в море, боясь гнева духа самурая, якобы живущего в нем. Но на практике эта теория не верна, так как подобные крабы настолько малы, что их совсем не используют в пищу.

Рисунок на панцире вызван особенностью прикрепления мышц внутри тела краба, а кажущееся нам лицо – это пример психологического феномена, называемого парейдолия. Он заключается в формировании иллюзорных образов, в качестве основы которых выступают детали реального объекта.

Но все же грустная легенда о верных своему маленькому императору самураях очень красивая и, возможно, нет никакой иллюзии, а грозные духи смелых воинов действительно поселились в панцири юрких крабов хэйкэгани.

Силуэт

А задумывались ли вы, какова история слова «силуэт»? А между прочим, за ним стоит вполне конкретная историческая фигура.

XVIII век для Франции был совсем не прост, войны на континенте и проблемы в колониях – все это подтачивало бюджет страны. И вот, во время Семилетней войны с Британией (1756—1763 гг) в 1759 году на пост министра финансов приходит Этьен де Силуэтт (Etienne de Silhouette), который сразу начинает свою работу с резкого «закручивания гаек» налоговой системы. Приверженец британской экономической системы сразу стал предметом ненависти и насмешек богатых слоев общества.

Основной идеей Силуэтта было обложение налогом дворян и церковь, которые до этого налогов не платили, для этого он ввел сбор на предметы излишней роскоши – (на слуг, украшения и даже на двери с окнами). Все это привело к росту популярности дешевых предметов обихода, в том числе и замену портретов на вырезанные из черной бумаги контуры профиля человека, а всякая дешевая вещь стала в просторечье именоваться силуэтом. Название прижилось и постепенно закрепилось за контурным изображением фигуры.

А сам министр продержался у власти только восемь месяцев и, не достигнув особых успехов, был вынужден уйти в отставку.

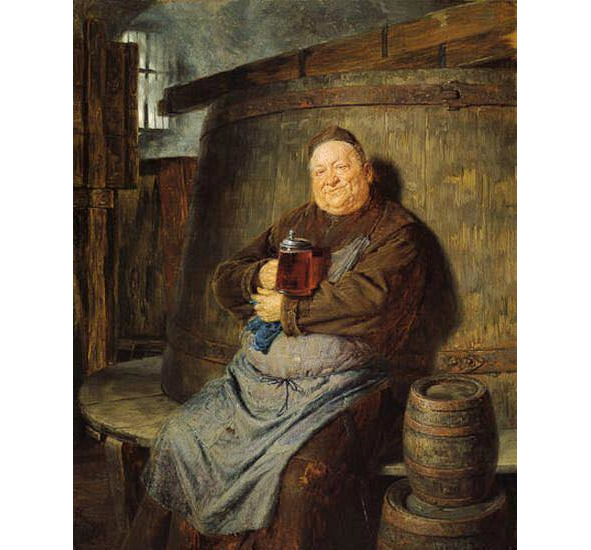

Папа и пиво

В XVII веке баварские монахи из монастыря Вайнштефан решили, что пить пиво во время поста – совсем не грешно, но, будучи благочестивыми и послушными воле Папы, все-таки решили испросить на это его специального на то разрешения. Один из монахов пешком отправился в Рим, неся на плечах большую бочку с пивом для пробы.

По пути ему нужно было перейти через Альпы, поэтому путешествие было не только очень трудным и опасным, но и довольно длительным, и, когда он наконец добрался до цели, пиво попросту скисло. Папа Римский, с интересом попробовав принесенный напиток, официально заявил, что такую гадость можно пить даже в пост, и выдал монахам необходимое разрешение. С тех пор все время поста мюнхенцы могут на вполне законных основаниях наслаждаться любимым напитком.

Ученый и король

Жил на свете в XVIII веке замечательный ученый химик Карл Вильгельм Шееле, был он шведом, открыл марганец, хлор, глицерин, лимонную кислоту и много других веществ. Многие шведы гордились своим соотечественником, многие, но только не шведский король Густав III, он просто не знал о его существовании. Мало ли у короля еще забот?

Карл Вильгельм Шееле

Но вот приехал однажды шведский король в Париж и к нему явилась засвидетельствовать почтение депутация французских ученых. Они поздравили короля с тем, что среди его земляков и подданных такой выдающийся человек, как Шееле. Король отделался общими словами, но фамилию запомнил.

Как только закончилась аудиенция король послал гонца в Стокгольм с приказом немедленно возвести такого замечательного Шееле в рыцарское достоинство. «Приказ его величества надо выполнить, – сказал премьер-министр, – но кто этот Шееле?». Оказывается и у премьера-министра есть более важные дела, чем знать каких-то там учёных.

Что делать, поиски Шееле поручили секретарю и через час тот явился с полной информацией: Шееле – отличный парень, лейтенант артиллерии, меткий стрелок, а вдобавок замечательно играет на бильярде.

– Ах, это тот Шееле! Ну точно, отличный парень! – вскричал премьер-министр и лейтенант тут же стал графом, а великий химик так и остался неведомым для короля и его придворных до конца своих дней.

Звонок в никуда

Позвонить в никуда и услышать: «Але, я слушаю…"… Именно такую задачу себе поставил некто Дьюс (Deuce), увидев в 1997 году на карте значок «телефонная будка», расположенный посередине пустыни Мохаве. Он набрал прилагавшийся в справочнике номер и услышал гудки: где-то далеко-далеко, среди камней и сухих чахлых кустиков зазвенел телефон…

А будка и правда существовала и вполне хорошо работала с 1948 года. Расположенная в 13 км от ближайшей мощёной дороги, 24 км от ближайшего шоссе и на расстоянии многих десятков километров от ближайшего жилья, она была нужна для местных геологов и шахтёров, проводивших работы поблизости. За ней следили вплоть до 70-х, постепенно заменяли телефоны на более современные, а затем просто забыли.

С момента первого дозвона Дьюса одолела довольно странная идея – он все свободное время набирал номер одинокой будки в надежде услышать на другом конце ответ. Каждое утро, когда Дьюс брился, он видел на зеркале наклейку, на которой написал самому себе: «Ты не забыл позвонить сегодня в телефонную будку посредине Мохаве?». Он делал это в течение целого месяца, пока некто по имени Лорин (Lorene) не ответила на звонок. Обрадовавшийся Дьюс сразу выложил на своем сайте рассказ о одинокой будке и с тех пор она обрела культовый статус.

Поклонники будки звонили по телефону, надеясь, что кто-нибудь ответит, ездили к ней, чтобы отвечать на звонки, а также оставляли на ней сообщения, из-за чего со временем будка покрылась граффити.

Один случай, связанный с будкой, был задокументирован репортёром Los Angeles Times, который зафиксировал и подтвердил историю 51-летнего Рика Карра. Рик утверждал, что по наставлению «Святого Духа» прожил около телефонной будки «посреди ничего» 32 дня, ответив за это время более чем на 500 звонков, в том числе на несколько звонков от некоего «сержанта Зено из Пентагона».

Около будки стали проводить слёты клубы любителей общения. Звонки в саму будку не прекращались, поскольку очень многих людей привлекала любопытная возможность позвонить «в никуда» и получить ответ от случайного человека.

Но, у каждой истории есть как начало, так и конец. Будка была демонтирована 17 мая 2000 года компанией Pacific Bell по запросу Службы национальных парков США, на балансе которого состоит заповедник Мохаве. Официальной причиной явился нежелательный экологический эффект от большого числа посетителей. Проще говоря – горы мусора около места паломничества. Поклонниками была установлена мемориальная доска, которая также была удалена службой национальных парков. Причина сноса мемориальной доски и её судьба до сих пор неизвестны.

Интересно, что по мотивам истории телефонной будки был снят фильм «Телефонная будка в Мохаве», так что этот телефонный островок цивилизации посреди бескрайней пустыни оставил свой след не только в истории, но и в культуре.

Винер и Лузер

Все мы с детства помним золотое правило капитана Врунгеля: «Как вы яхту назовете – так она и поплывет». Не знаю, как в мореплавании, но по отношению к людям это утверждение прославленного путешественника абсолютно не работает.

В 60-е в одной многодетной нью-йоркской семье по фамилии Лайн (Lane) из района Гарлем родился восьмой ребенок. То ли детей было так много, что отец семейства устал придумывать им имена, то ли действительно воображение папаши иссякло, но для помощи в выборе имени новорожденному он обратился к своей старшей дочери. Девочка немного подумала и заявила: «Пап, ну что тут решать, раз у нас уже есть братик по имени Винер (а по-английски, кто не знает, это – побрдитель), то пусть будет и Лузер (а это означает – неудачник)!» На том и порешили.

Время шло, дети выросли и стали взрослыми. Как же сложилась их судьба, спросите вы? Счастливчик Винер стал завзятым хулиганом и пропойцей, он постоянные проблемы с полицией и домашние драки стали его спутниками. А в 90-е он и вовсе отсидел два года за ограбление автомобиля.

А что же Лузер? Прирожденный атлет и умница, победитель бношеских соревнований – он был одним из лучших учеников в школе. А после ее окончания и службы в армии он пошел… в полицию и служит детективом в Бронксе.

Братья почти не общаются, редко Винер набирает номер Лузера чтобы попросить о встрече, дабы тот дал ему немного денег в долг. Лузер обычно не отказывает, и они пересекаются в каком-нибудь кафе, но только чтобы через мгновение вновь разойтись по своим, таким диаметрально противоположным, как и их имена, дорогам жизни.

Сила воли

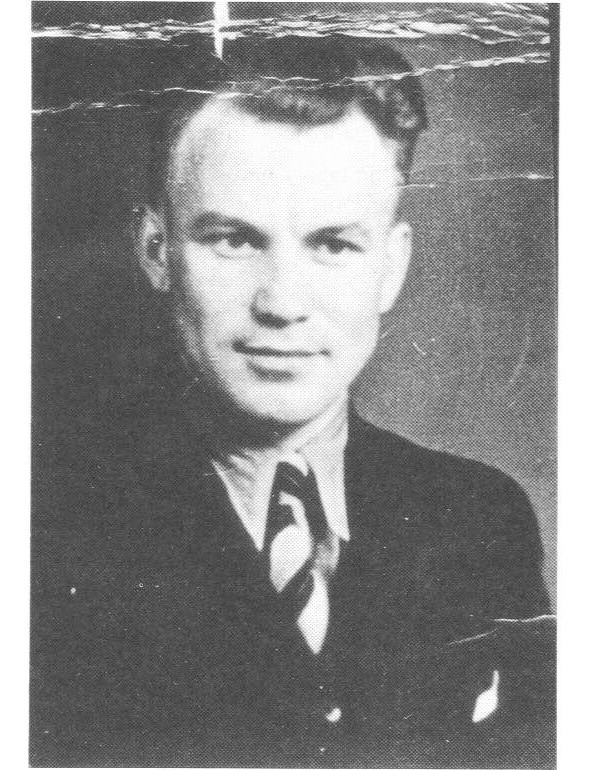

Сила воли сказать «нет», сила воли не крикнуть нацистское приветствие в беснующейся от экстаза толпе… Эта знаменитая фотография была сделана 13 июня 1936 года, когда на верфи компании «Blohm + Voss» в Гамбурге приехала верхушка нацистской партии для участия в спуске военно-морского учебного судна «Хорст Вессель». Только один человек, стоит в толпе без поднятой ладони, со скрещёнными на груди руками и презрительной усмешкой. Ставший символом протеста против преступлений нацизма, его имя долгое время оставалось неизвестным.

Но в 1991 году немка Ирена Эклер увидела этот снимок в газете и с удивлением узнала в этом человеке своего отца – Августа Ландмессера. Так мир узнал имя этого смелого человека. Какова же была его история?

Август был единственным ребёнком Августа Франца Ландмессера и Вильгельмины Магдалины. В 1931 году вместе с родственниками по материнской линии вступил в НСДАП, чтобы найти работу, но в 1935 году обручился с еврейкой Ирмой Эклер и вышел из партии. Месяцем позже был принят Нюрнбергский закон о чистоте расы, и заявки на заключение браков с евреями гамбургским ЗАГСом больше не принимались. У Ландмессеров родились две дочери – Ингрид (родилась 25 октября1935) и Ирена (6 августа 1937). Именно тогда был сделан снимок, который навсегда оставил Августа в истории. Всем своим видом он выражал несогласие с расовой политикой Третьего рейха, из-за которой он не мог жениться на матери своих детей.

Август Ландмессер

В начале июля 1937 года Август Ландмессер попытался незаконно уехать в Данию, но был задержан и некоторое время провёл под арестом. В июле 1937 года, в то время как его жена была беременна вторым ребёнком, против него было начато дело по обвинению в осквернении расы. 15 сентября1937 года он был взят в предварительное заключение в штрафном учреждении «Фульсбюттель» (Гамбург). Ландмессер предположительно сумел убедить суд, что не знал о том, что Ирма Эклер является полной еврейкой, и 27 мая 1938 года он был освобождён с условием, что в случае продолжения связи с женой будет осуждён к многолетним каторжным работам.

Несмотря на это, Ландмессер не испугался наказания и не бросил любимую женщину. Он продолжил появляться вместе с ней на публике. Поэтому 15 июля 1938 года он был снова арестован, в дальнейшем приговорён к 2,5 годам каторжных работ и доставлен в лагерь «Бёргермоор 1» в Эмсланде.

Судьба Ирмы была не менее печальна, через три дня гестапо взяло ее под превентивный арест по обвинению в осквернении расы. Она была доставлена в тюрьму «Фульсбюттель», оттуда её перевели в концлагерь «Ораниенбург», затем в женский концлагерь «Лихтенбург», и, в конце концов, в женский концлагерь «Равенсбрюк». Предположительно в феврале 1942 года Ирма Эклер была доставлена в земельное учреждение для лечения в Бернбурге под Дессау, где и была убита вместе с 14 000 других узников. 20 декабря 1949 года окружной суд Альтоны в Гамбурге объявил Ирму погибшей, с датой смерти 28 апреля 1942 года.

Дети Ингрид и Ирена были сначала доставлены в городской сиротский дом. Бабушке по материнской линии, в конце концов, удалось взять Ингрид, но младшая дочь Ирена оставалась в детском доме до 1941 года, пока её не взяли приёмные родители. После смерти бабушки в 1953 году старшая дочь Ингрид тоже была удочерена другой семьёй. Она выучилась на продавщицу, а Ирена на бухгалтера, а затем на учительницу.

А что же Август, какова его дальнейшая судьба… 19 января 1941 года Август Ландмессер был освобождён и работал десятником в варнемюндском филиале транспортного предприятия «Пюст». Но нацистская Германия приближалась к своему коллапсу и ей были нужны все, кто мог нести оружие. В феврале 1944 года он был призван в батальон XIX/999 штрафбата и пропал без вести во время боевых действий в Хорватии. Возможно, он был убит 17 октября 1944 года близ Стона. По воспоминаниям сослуживцев Август не сделал ни одного выстрела в сторону противника…

Прошло несколько лет и только летом 1951 года брак Августа Ландмессера и Ирмы Эклер был признан сенатом Гамбурга законным. То, за что Август и Ирма пожертвовали свои жизни наконец стало реальным. Осенью того же года Ингрид и Ирена получили фамилию своего отца.

Вот такая печальная история силы воли, чести и бесстрашия. И сейчас, глядя на черно-белую фотографию, хочется от всей души пожать руку этому смелому человеку, Августу Ландмессеру.

Копилка с пятачком

А вы никогда не задумывались, почему копилки традиционно делают в форме забавных хрюшек? А все очень просто.

Оказывается, в средневековой Англии словом «pygg» назывался сорт глины, из которого делали домашнюю утварь. И в горшках из такой глины люди часто хранили сбережения, называя их «pygg jar». Со временем созвучное pig заменило pygg и сосуд с монетами превратился в «pig bank». Благодаря такому совпадению копилки и стали делать исключительно в форме свиньи.

Эти непонятные русские обычаи

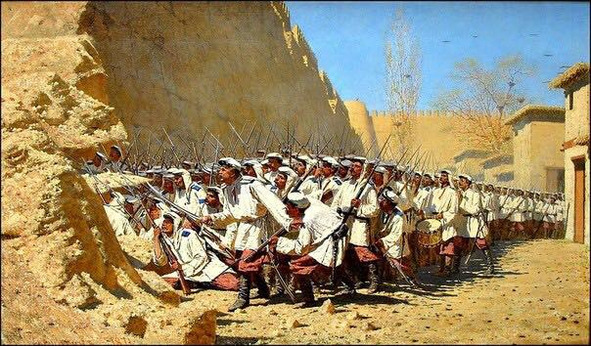

Интересный случай произошел в начале мая 1868 года во время Туркестанского похода русской армии. Четырехтысячный отряд генерала Кауфмана на подступах к Самарканду вступил с бой с шестидесятитысячной армией бухарского эмира Музаффара. Во время боя пехота генерала Головачева прямо на глазах у неприятеля по грудь в воде перешла реку Зеравшан и в смелой штыковой атаке заняла высоту Чапан-Ата. Войско эмира обратилось в бегство, но самаркандцы закрыли ворота перед бегущими и сдались русским.

Русские солдаты, перейдя реку, сразу же шли в бой. Но сапоги солдат были полны воды, а разуваться и выливать воду было некогда. Тогда солдаты быстро становились на руки, а товарищи при этом трясли их за ноги.

Видя это, бухарцы решили, что разгадали секрет русских. Месяц спустя, в бою при Зарабулаке, передние ряды «халатников», подойдя на ружейный выстрел, встали на руки, а задние стали добросовестно трясти своих товарищей за ноги. По совершении этого обряда никто из них не сомневался в победе.

Однако и тут бухарцам не повезло. Дело в том, что в этой битве приняли первое боевое крещение игольчатые винтовки Карле. Винтовочный огонь косил плотные ряды бухарцев, как траву и эмир потерял здесь около 10 тысяч своих воинов. Потери русских составили 63 человека. Всего же в этом бою против 2 тысяч русских эмир выставил 35 тысяч своих воинов. Потрясенный эмир запросил аман (мира). Бухара признала над собой протекторат России, уступила России Самарканд и все земли до Зарабулака.

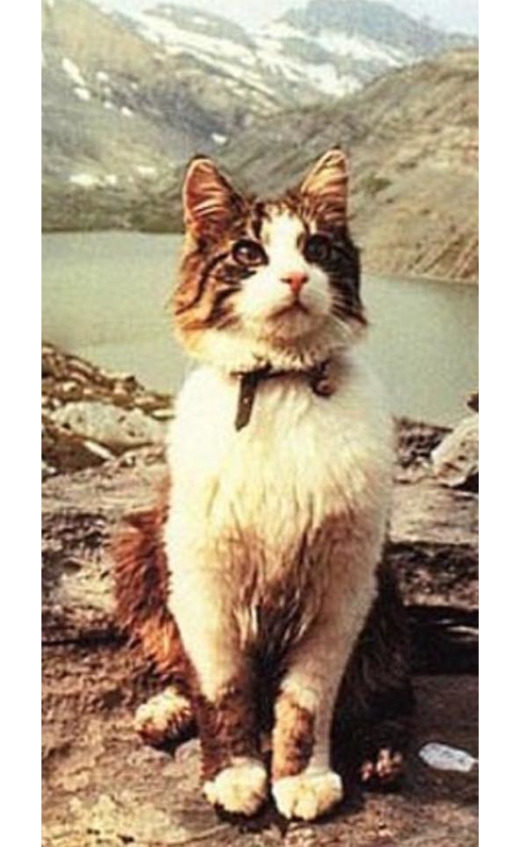

Кот-альпинист

Жил однажды в Швейцарских Альпах необычный кот по имени Томба. Собственно, сам кот был обычный, беспородный, но вот была у него привычка, которая и делала его совершенно выдающимся котом – он любил подниматься на вершины гор.

Родился этот котик в местной достопримечательности – отеле Шваренбах. Хозяева небольшой уютной гостиницы с рестораном всегда гордились тем, что в разные годы в их заведении останавливались Александр Дюма, Пабло Пикассо, Марк Твен, Артур Конан Дойль и другие знаменитости. И родившемуся в их гостинице котенку, владельцы дали имя в честь знаменитого итальянского горнолыжника Альберто Томбы, который тоже любил останавливаться в их отеле.

Интерес к горным прогулкам у Томбы пробудился почти сразу. С каждым днем он всё дальше уходил от отеля. Постояльцы встречали его на ближайших склонах и даже на высокогорном перевале Гемми. Поначалу хозяева отправлялись на поиски всеобщего любимца, но, убедившись, что кот всегда возвращается домой, оставили Томбу в покое.

Котика постоянно тянуло подняться всё выше и выше. И даже традиционная кошачья любовь к комфорту и теплу не могла удержать Томбу от походов в горы. Как завзятый альпинист, он всегда был готов променять свое уютное кресло у камина на снежный наст и пронизывающий ветер горной тропы.

Когда Томбе было всего десять месяцев, он в компании трёх альпинистов поднялся на гору Риндерхорн высотой 3453 метра. А через несколько дней кот забрался ещё выше. Вместе с группой спортсменов четвероногий альпинист поднялся на пик Балмхорн высотой в 3699 метров. После этого всем все стало ясно: Томба – прирождённый покоритель вершин. Постояльцы даже шутили, что Томба в прошлой жизни наверняка был альпинистом.

Компаньонов в свои походы кот выбирал сам: он в обязательном порядке встречал всех вновь прибывших в отель альпинистов, обнюхивал их рюкзаки и снаряжение, а на следующее утро отправлялся с выбранными людьми совершать восхождение. И что интересно: он всегда должен был быть впереди – вести на вершины.

Во время одного из восхождений Томба повел себя как настоящий герой. Поднимаясь с парой молодожёнов по довольно простому и хорошо знакомому ему маршруту, кот неожиданно свернул с тропы. Паре стало любопытно, почему «проводник» изменил дорогу и пошли следом за котом. Именно в тот момент со склона сорвалась снежная лавина. Она ударила точно в тот участок тропы, по которому люди должны были пройти, если бы не свернули за Томбой.

К сожалению, прожил Томба недолго, он умер в 1993 году от иммунодефицита, когда ему было всего пять лет. С тех пор история про пушистого альпиниста стала местной легендой, а историю чудесного спасения молодоженов как и множество других случаев из жизни удивительного кота, можно прочитать в книге Питера Столлера, который и сегодня управляет высокогорным отелем в Шваренбахе.

Жидкие мысли

Всегда меня удивляло выражение – «растекся мыслью по древу», что это за мысль такая, что может течь по дереву? Оказывается, причиной появлению этого устойчивого выражения была неверно переведенная строка из знаменитого памятника древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».

В первом издании «Слова» от 1800 года можно встретить строки: «Боян вещий, если кому-то хотел сложить песнь, растекался мыслью по дереву, серым волком по земле, сизым орлом под облаками». Странное сочетание «мыслью по древу» позволило исследователям текста предположить, что в оригинале было «мысию по древу». «Мысь» в переводе со старославянского «белка».