Полная версия:

Истории про историю и не только… Собранные от продажи книги средства идут на благотворительность

Российско-Американская компания от всего этого приобрела только убытка на 200 тысяч рублей и просто-напросто уволила Шеффера со службы. В конце 1818 Шеффер прибыл в Россию и подал императору записку, в которой призывал к захвату всех Гавайских островов и описывал ожидаемые выгоды от такого предприятия. Записку проанализировали Министерство иностранных дел, Департамент мануфактур и внутренней торговли, Российско-Американская компания, после чего вновь был дан отрицательный ответ.

Последнюю попытку убедить правительство присоединить Гавайи предпринял русский консул в Маниле П. Добелл. Он побывал на островах в 1819—1820 годах и нашёл Гавайское королевство раздираемым внутренними смутами. Камеамеа II, наследник умершего в 1819 году Камеамеа I, просил Александра I оказать ему «помощь и покровительство… для поддержания власти и престола». В своих письмах Александру I и Нессельроде Добелл утверждал, что присоединение Гавайев потребно даже для сохранения имеющихся у России владений. Однако ответа он не получил.

Так завершилась история русских Гавайских островов. А что же Шеффер? А он вернулся в Европу и вместе со своими немецкими земляками поплыл в Бразилию, основав там крупнейшую германскую колонию. Но это уже совсем другая история.

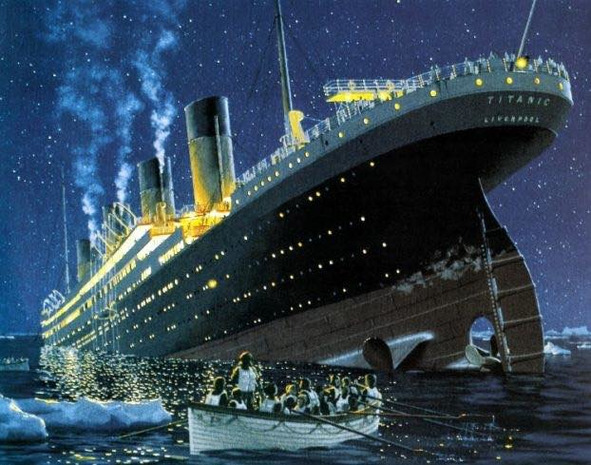

печальное предсказание

Вильям Томас Стед (William Thomas Stead) знаменитый в свое время журналист, редактор и признанный отец формата газет – таблоид, был еще и писателем. В 1886 году он написал рассказ для Pall Mall Gazette под названием «Потопление современного лайнера» (The Sinking of the Modern Liner»), в котором описал трагедию, случившуюся с огромным лайнером, вышедшим из Англии в Нью-Йорк. Сюжет описывает панику на борту и ужасные жертвы среди пассажиров, вызванные нехваткой спасательных шлюпок. И в конце рассказа он написал: «Вот, что на самом деле может случиться, если лайнеры будут выходить в море без достаточного количества шлюпок на борту». А двумя годами позже он написал другое произведение: «Из Старого света в Новый» («From the Old World to the New»), где герою, путешествующему на лайнере Маджестик (Majestic) видится будущее, в котором корабль врезается в айсберг.

Чтож, для нас аналогии вполне понятны – двадцать лет спустя океанический лайнер Титаник полностью подтвердит серьезность предостережений господина Стеда. Но самое печальное, что одним из утонувших пассажиров лайнера оказался сам автор предостережения. Сведений о его последних минутах не осталось, но вполне вероятно, что он мог ходить по палубе со словами: «Ну я же вам говорил!».

А как вам такое совпадение: корабль Majestic реально существовал, принадлежал той же компании White Star Line и его капитаном был… Эдвард Смит (Edward Smith), тот самый, что ушел на дно вместе с возглавляемым им Титаником. Ну не чудеса ли?

Пит «Пистолет»

Пит Маравич (Peter Press Maravich) по прозвищу «Pistol», признанный одним из 50 самых великих игроков NBA за все время, был знаменит своей артистичностью на поле, непревзойденной результативностью (причем достигнутой до введения правила о трехочковой линии) и совершенно нелепыми носками. Сам Мэджик Джонсон называл его игру настоящим шоу на баскетбольном поле. Как за одним из битлов девушки сходили по нему с ума, а молодые игроки копировали у него все – от стиля игры до прически и одежды. За командой Луизианы готовы были ехать куда угодно, лишь бы воочию понаблюдать за игрой Пита «Пистолета». Ну, не об этом наша история.

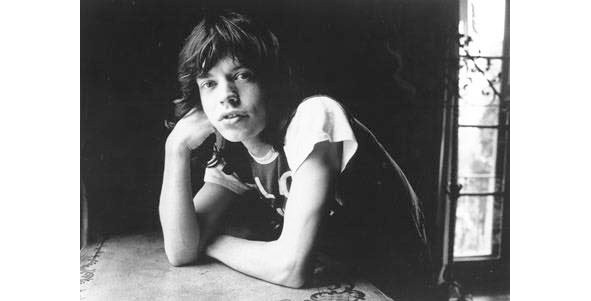

Пит Маравич

В 1977 году, в возрасте 26 лет, Маравич дал интервью The Beaver County Times. Он уже четыре года выступал в NBA и был на пике своей формы и в зените славы. Но он не считал, что баскетбол – это цель всей его жизни. Он сказал тогда журналистам: «Я не хочу отиграть десять лет в NBA и потом умереть от инфаркта в сорок». Правильные мысли для молодого парня, тем более никаких признаков проблем со здоровьем он тогда не испытывал.

Однако, его пророчество стало сбываться – через шесть лет он получил травму и был вынужден покинуть NBA, проиграв в ней те самые 10 лет. А восемь лет спустя, 5 января 1988 года, сбылось и вторая часть сказанного им в интервью – во время игры в баскетбол, сразу после слов «я чувствую себя великолепно» он упал замертво. Ему было 40 лет. Позже выяснилось, что Маравич страдал врожденным пороком сердца и с такой патологией вполне мог умереть и в 20 лет, однако прожил еще столько же и выполнил свое пророчество. Немного пугающе, не правда ли?

Белый слон

В английском языке есть устойчивый фразеологизм – white elephant (белый слон), означающий нечто чрезвычайно дорогостоящее, но не приносящее практической пользы. Меня еще со времен изучения английского в школе интересовало, при чем же здесь это благородное животное, да причем еще белое?

Оказывается, история этого выражения связана с легендой, согласно которой король Сиама дарил неугодным ему лицам белого слона. Что же тут плохого, спросите вы. Однако, белые слоны считались в этой стране священными животными и не использовались как рабочие, а уж ест и пьет слон, как вы понимаете, много. Стоимость содержания слона в конце концов разоряла получателя такого подарка. Вот такая тонкая и изысканная месть владыки Сиама. Хотя, думаю, что некоторым богачам для гарантированного разорения пришлось бы подарить целое стадо слонов-альбиносов.

картины и телеграф

Знаете, иногда даже плохие вести становятся источником великих открытий. Если бы вы в начале XIX века спросили кого-нибудь: «А кто такой Самуэль Морзе?» То вам бы ответили: «Замечательный художник». И в этом не было бы ошибки. Самуэль Финли Бриз Морзе (Samuel Finley Breese Morse), тот самый человек, чья фамилия для нас неразрывно связана с телеграфом и одноименной азбукой, по профессии был художник.

Причем художник очень неплохой, стажировавшийся в Англии и долго путешествующий по Европе с целью повышения своего мастерства. И оставаться бы ему а памяти человечества творцом кисти и мольберта, но тому воспрепятствовал случай. В 1825 году, когда он в Нью-Йорке писал портрет Лафайетта, конный посыльный вручил ему письмо от отца, о тяжелой болезни его жены. Морзе тут же отложил работу и стал собираться обратно, но на следующий день он получил письмо о смерти своей супруги. Приехав обратно он лишь смог посетить могилу, на похороны своей жены он так же не успел.

Пребывая в глубоком горе от того, что долгое время он не знал о болезни супруги, Морзе решил посвятить жизнь поиску способа мгновенной связи людей на расстоянии. И после нескольких лет напряженной работы он смог создать такой аппарат, а его код – «азбука Морзе», до сих пор остается стандартом ритмической передачи данных. И для всех людей на свете слово эта фамилия навсегда стала синонимом быстрой связи и победы над расстоянием, а на пьедестале бронзовой статуи в Центральном парке Нью-Йорка выбито лишь одно слово «Морзе».

стихи из могилы

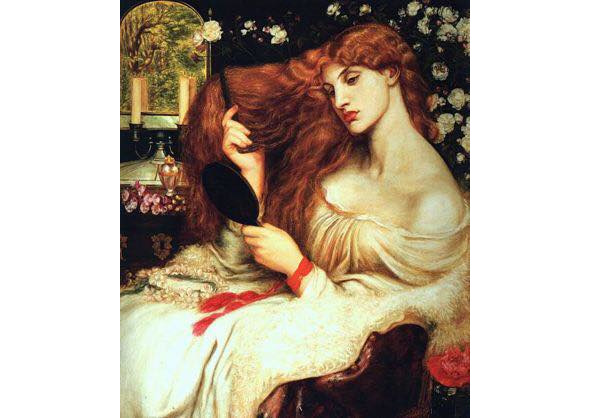

Есть в бесспорно великолепном творчестве художников английского братства прерафаэлитов некая нотка мрачности, какой-то загадочный и определенно трагический момент.

«Офелия» Джон Эверетт Миллес, 1852

Одной из центральных картин творчества этого братства конечно же является «Офелия» Джона Эверетта Миллеса. Тонко выписанный образ трагически погибшей девушки не оставляет равнодушным ни одного зрителя этой картины. И самое печальное, что трагизм судьбы этого образа передался и модели Миллеса, с которой он писал картину – Элизабет Сиддал. А началось все с того, что художнику понадобилось писать девушку в воде, иначе не получалось передать естественное положение тела. Работа велась зимой и под ванну с Элизабет художник ставил обогреватели. Но однажды они потухли, и вода стала просто ледяной, несчастная модель не жалуясь пролежала так несколько часов и впоследствии серьезно заболела пневмонией. Отец девушки выставил художнику счет за лечение и вроде бы все улеглось.

Элизабет Сиддал

Но, обладая изначально не очень крепким здоровьем, после перенесенной пневмонии состояние Элизабет Сиддал стало ухудшаться. Сейчас уже трудно сказать что за болезнь была причиной этого, то ли туберкулез, то ли другое заболевание внутренних органов, но лечение было назначено вполне характерное для середины девятнадцатого века – опиаты. Итог понятен – она стала наркозависимой.

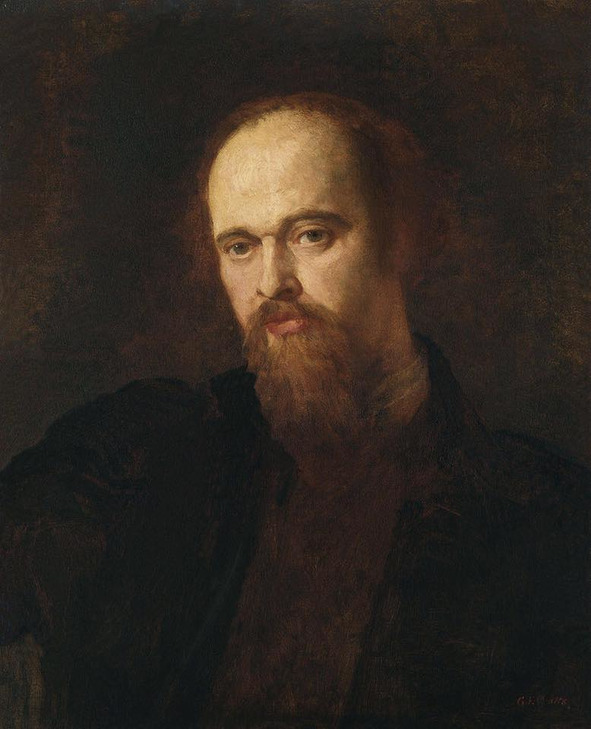

Данте Габриэль Россетти

Однако, на этом наша печальная история не заканчивается. Для другого художника прерафаэлита – Данте Габриэля Россетти, Элизабет Сиддал стала настоящей музой. Он писал ее образ в десятках своих картин, а позже и вовсе сыграл с ней свадьбу. Вот только совместного счастья у них не вышло. Из первенец родился мертворожденным, вероятно сказалось пристрастие Элизабет к опиатам, после довольно продолжительной депрессии она вновь забеременела, но тут случилось несчастие. Однажды, в феврале 1862 года, супруг обнаружил ее лежащей без сознания, Элизабет приняла слишком большую дозу наркотика, все реанимационные мероприятия были тщетны и она скончалась. По слухам была найдена предсмертная записка и это было самоубийство, однако, вероятнее всего, Россетти уничтожил все улики, дабы избежать позора, который ложился в те годы на семью самоубийцы.

Кладбище Хайгейт

Однакож и на этом история моя не заканчивается, а напротив, вступает в самую мрачную свою часть. Похоронив жену на знаменитом кладбище Хайгейт в Лондоне он положил в её гроб единственные копии рукописей своих поэм, которые он писал помимо живописи. Говорят, он накрыл их пышными рыжими волосами своей усопшей супруги. Жизнь потекла дальше, но и сам художник не избежал участи стать хроническим алкоголиком и наркоманом. Спустя семь лет, в 1869 году, практически ослепший и неспособный к живописи, он решил издать сборник стихов, которые стали теперь его основным творчеством. Однако воспроизвести по памяти старые поэмы он не смог, а новых было недостаточно. Тогда он решился на эксгумацию останков жены для того, чтобы достать так опрометчиво положенные с ними рукописи.

И вот, ночью, без присутствия Россетти, останки были потревожены. Агент художника сообщил (чему лично я абсолютно не верю), что останки Элизабет прекрасно сохранились и ее знаменитая красота была нетронута посмертным тлением. А волосы, по его словам, и вовсе продолжали расти и заполнили своими медными локонами весь гроб. Россетти получил свои рукописи, издал книгу, но успеха она не имела. Возможно из-за своеобразного эротизма его стихов, а возможно из-за мрачной истории с отрытым гробом жены, которую ему так и не простили до самой его смерти.

Ложь во спасение

Иногда, дорогие друзья, даже опаснейшие бактерии могут послужить делу спасения людей. А сегодня я расскажу вам как раз о таком случае и история эта неразрывно связана с именем польского врача Евгениуша (Юджина) Лазовского.

Евгениуш (Юджин) Лазовский

Доктор Лазовский получил медицинскую степень в Университете имени Юзефа Пилсудского в Варшаве как раз перед началом Второй мировой войны. И с началом немецкого наступления на Польшу был призван в действующую армию и служил на санитарном поезде Красного креста. Судьба не раз берегла его, и позже мы узнаем, что не зря. Однажды, во время остановки он ушел в город достать продовольствия, а вернулся к дымящимся развалинам – немцы жестоко разбомбили эшелон с ранеными. А после окончания военных действий, попав в лагерь военнопленных Евгениушу удалось бежать через найденное отверстие в ограждении и только огромной удачей можно назвать успешный исход этого мероприятия – ему удалось обмануть охранника пустившегося в погоню, выдав себя за извозчика на удачу подвернувшейся пустой повозки.

И вот, мы подходим к самому интересному. Воссоединившись со своей женой и маленькой дочерью, он осел в городке Розвадов и стал вести там врачебную практику вместе со своим школьным другом, тоже врачом, Станиславом Матулевичем. И вот тогда, случайно, доктор Матулевич обнаружил, что если впрыскивать здоровым людям мёртвые бактерии Proteus OX19, то тестирование их крови на сыпной тиф даёт положительные результаты без каких-либо симптомов болезни.

Как известно, немцы панически боялись этой давно побежденной в Германии инфекции, переносимой вшами, спутнице всех войн и несчастий. И тогда у двух врачей созрел план спасения города и десятка деревень вокруг, а так же живших в местном гетто евреев от неминуемой гибели в рабочих лагерях и в газовых камерах концентрационных лагерей.

Он стал впрыскивать полученную сыворотку всем, обратившимся к нему за помощью пациентам. Так как заражённых евреев немцы убивали, поэтому Лазовский и Матулевич впрыскивали вирус и полякам, жившим в деревнях вокруг гетто. Напуганные немцы не отправляли инфицированных поляков в трудовые лагеря, и в конце концов закрыли весь район на карантин. Отправленная в Германию кровь неизменно давала положительный результат. Никто не мог выехать или въехать в Розвадов, а так же объявлялась эвакуация всех немцев. Таким образом, были спасены как польские семьи от неизбежной депортации в концентрационные лагеря, так и еврейские – от казней.

Однако, через некоторое время немцы прислали медицинскую инспекцию, чтобы лично убедиться в опасности сложившийся ситуации. Команда из нескольких врачей и отряда солдат встретилась с доктором Лазовским за пределами города, где предприимчивый врач уже организовал столы с горячим обедом. После хорошего застолья с выпивкой старший врач немецкой команды передумал сам идти в «зараженный» город, а решил отправить двух своих молодых подчиненных. Напуганные медики добежали до госпиталя и в огромной спешке взяли несколько образцов крови у «больных» без осмотра. Естественно, результат оказался положительным, что и было нужно Евгениушу.

По примерным подсчетам врач в итоге спас около 8000 людей. После войны он эмигрировал в США, долгое время работал педиатром, стал профессором Иллинойского университета и написал книгу воспоминаний «Моя война» (My private war). Скончался смелый доктор Лазовский в 2006 году в штате Орегон, где он жил со своей дочерью.

Вот такая история о находчивости врача, не забывшего свой долг даже перед угрозой смерти.

Мик и его язык

На всемирно известном логотипе группы Rolling Stones изображен рот с ярко красными губами и высунутым языком. Наверное нет любителя рок музыки, кто не видел это изображение. Нарисован он был молодым художником Джоном Паше в далеком 1970 году, единственный пришелся по вкусу всем членам группы и в следующем году уже украсил обложку альбома «Sticky fingers». Паше заработал свои 250 фунтов стерлингов (неплохо для молодого парня в начале 70-х) и вошел в историю музыки. Как он рассказывал позже в интервью, за основу образа он взял рот солиста группы Мика Джаггера. Да уж, что и говорить, артикуляционный аппарат у него действительно примечательный.

Однако, самое интересное с его языком случилось задолго до появления логотипа и самой группы Rolling Stones. Когда юный Мик учился в Dartford Grammar School он серьезно увлекался игрой в баскетбол и даже стал капитаном школьной команды. Игроком он, честно говоря, был неважным, но лидером хорошим, что называется «с харизмой». И вот, во время одной жесткой игры, он врезался со всего маха в игрока команды противника и… откусил и проглотил кончик собственного языка.

Мик Джаггер

Вот так, ничего не попишешь – врачи только разводили руками, оставалось только ждать, когда рана заживет сама по себе. Неделю Мик не говорил ни слова, но когда он вновь смог использовать язык – его голос кардинально изменился. Исчезла его манера говорить как «парень из высшего общества», речь стала грубее и жестче. Появились «уличные», хулиганские нотки.

Что же, интересно, стала бы группа Rolling Stones так популярна, не получи Джаггер свою травму?

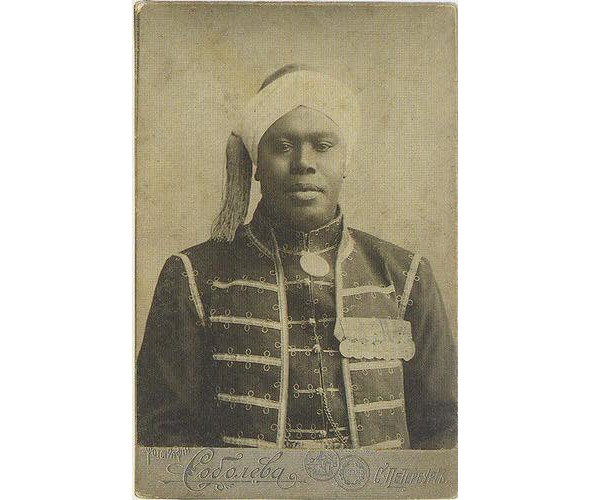

Афророссияне

Многие из нас видели известную картину замечательного придворного художника Михаила Александровича Зичи «Передняя в императорском дворце в Царском Селе», созданную в 1865 году. Но многие ли задавались вопросом, а что и кто на ней изображен? Попытаемся же сейчас в этом разобраться, но тут, как это часто бывает, не обойдется без неких пикантных подробностей.

«Передняя в императорском дворце в Царском Селе»М. А. Зичи, 1865

Итак, как мы видим, в передней императорского дворца находится помимо явно европейского вида слуг один представитель чернокожей части населения нашей планеты. Что же забыл этот человек в расшитой золотом одежде в стиле «Принца Персии» в передней у Алексанлра II? Куда спешит он с дымящимся кальяном, да и почему никто не выказывает никаких признаков удивления?

А между тем ничего необычного тут нет, на картине изображен один из непременных спутников императорского двора всех российских правителей начиная с первой четверти XVIII века – араб (до начала XIX века – арап) Высочайшего двора.

Число таких слуг строго не оговаривалось: при Екатерине II на царской службе находилось десять арапов, а уже в начале XIX века их число выросло до двадцати. А вот при Николае I число арапов уменьшилось до восьми.

Арапы относились к придворнослужителям «подвижного состава» и всегда следовали за двором. К середине XIX столетия арапов использовали в основном в качестве слуг при дверях, реже – в качестве курьеров или сопровождающих. Во дворце они стояли при дверях во внутренних залах, близких к жилым покоям императорской фамилии (в Зимнем дворце это традиционно была Большая (Арапская) столовая). Отсюда их могли отправить с поручениями (так, арап мог сопровождать высокопоставленных гостей к кабинету императора). В особых случаях (во время коронационных обедов в Грановитой палате и больших приемов в честь иностранныз монархов) арапы могли прислуживать за столом.

Один из эскизов А. И. Шарлеманя

Дежурство несли по двое: «старший» и «младший араб». Еще одной обязательной функцией арапа была чисто праздничная: перед Рождеством арапы закупали различные подарки, которые должны были быть помещены под рождественскую елку. Последнее, по словам хранителя коллекции костюма Государственного Эрмитажа Нины Тарасовой, символизировало подношение даров волхвами, один из которых (Бальтазар) пришёл из Африки.

Часть парадной униформы араба Высочайшего двора

Арапы считались привилегированной частью служителей двора. В начале XX века годовое жалованье старшего араба составляло 800 рублей, младшего – 600 рублей. А в 1857 году Александр II утвердил тот самый, что мы видим на картине, внешний вид форменной одежды придворнослужителей, который сохранился до начала XX века почти без изменений. Парадный костюм арапов состоял из 16 элементов, его стоимость в начале XX века составляла 500 рублей (для сравнения, обычный мужской костюм в Санкт-Петербурге стоил 6 рублей, а парадный мундир камер-фурьера и камер-казака стоили 408 и 418 рублей соответственно). Автором же эскизов арапской формы был знаменитый художник А. И. Шарлемань (одну из работ которого практически все вы храните у себя дома и очень хорошо знаете :) Но об этом я расскажу в одном из своих следующих постов).

Интересно, что многие арапы были выходцами из США (что наводит на определенные мысли). Один из американских арапов – Неро Принс – у себя на родине был в числе основателей местной масонской ложи и занимал пост великого мастера. А его жена Принс Нэнси известна тем, что вела во время пребывания в России дневник, который после издала. Также на эту должность брали и детей придворных арапов, родившихся в России. Для получения должности араба иностранные граждане должны были предоставить прошение на имя министра двора, метрическое свидетельство или формулярный список о службе, свидетельство об исполнении на родине воинской повинности, вид на жительство. Они также должны были исповедовать христианство (если будущий арап не был христианином, его крестили в Большом соборе Зимнего дворца). После этого следовала присяга «на подданство Российской империи».

Итак, остался лишь один вопрос: куда так спешит арап с кальяном? Все очень просто. Александру II из-за проблем с пищеварением врачи рекомендовали курить кальян сидя в туалете, видимо для улучшения перистальтики кишечника под воздействием никотина. А уж кальян ему подавали именно арапы, так что промедление в данном случае рисковало привести к нешуточному высочайшему гневу: оно и понятно, с кишечником шутки плохи.

Упрямец

Вот есть же упрямые люди, скажут «нет!» и даже после смерти не откажутся от своего слова. К примеру, сказал однажды в запале антибританских настроений Джордж Вашингтон: «Ноги моей не будет на земле Лондона!» и сдержал слово свое не только при жизни. Когда в 1921 году американцы подарили англичанам статую этого примечательного исторического деятеля, то прежде чем установить её на Трафальгарской площади Лондона туда было завезено около тонны земли из штата Вирджиния. И нога бронзового Вашингтона не коснулась так ненавистной ему британской земли.

Самая короткая телеграмма

А вы знаете, кто был автором одной из самых коротких официальных переписок в истории почты? Сейчас, когда у нас есть всякого рода мессенджеры и чаты, а так же просто смс – переписываться короткими сообщениями стало обыденностью, но одним из первых в такого рода переписке преуспел знаменитый Виктор Гюго.

Роман «Отверженные» был коммерчески успешен и практически сразу после публикации стал хорошо продаваться. Будучи в изгнании и переживая за успех своего творения, Гюго телеграфировал в 1852 году своему лондонскому издателю Hurst & Blackett всего один символ»?». А в ответ он получил телеграмму с красноречивым»!». Вот такая насыщенная переписка.

Дуэль длиною в жизнь

Вот вы как думаете, сколько может длиться одна дуэль? Совсем недолго, ведь правда, ну минут 15 на шпагах или вообще – считанные минуты, если сражаются на на пистолетах. Но вот была в истории дуэль, которая длилась целых… 19 лет!

Итак, жили-были в конце XVIII – начале XIX веков во Франции два офицера и звали их Франсуа Фурнье-Сарловез и Пьер Дюпон. Фурнье-Сарловез был очень импульсивным человеком, который прибегал к шпаге при каждом удобном случае. Фурнье был блестящим кавалерийским командиром, но имел привычку фрондировать и грубить в присутствии Императора; внешне привлекательный и великолепно сложенный, он отличался буйным нравом, любовью к выпивке и женщинам. Его так и прозвали – худший субъект в Великой армии. Задиру и дуэлянта не останавливало и то, что дуэли во Франции в XVII веке находились под запретом.

Франсуа Фурнье-Сарловез

И вот, в 1794 году, когда он был в чине капитана гусарского полка, произошла его первая встреча с господином Дюпоном, также капитаном. Молодой офицер был полной его противоположностью, спокойный и обходительный – никогда первым не ввязывался в драку.