Полная версия:

Россия выходит из войны. Советско-американские отношения, 1917–1918

Когда Фрэнсис отправился в 1916 году в Россию, ему уже было шестьдесят пять лет, а когда произошла большевистская революция – шестьдесят семь. Хотя новый посол был женат и имел нескольких детей, по ряду личных причин он оставил семью дома и продолжил миссию в одиночку, в сопровождении только личного секретаря, негра-камердинера и дворецкого Филипа Джордана. Почему я отметил дворецкого по имени? Он был достаточно важной фигурой в окружении Фрэнсиса. Работая у Фрэнсиса уже много лет в качестве личного слуги, он, как говорят, поехал в Россию из-за личной заботы и уважения к старому джентльмену, а не ради денег. Частные письма Джордана из России раскрывают его как чувствительного, серьезного и чрезвычайно ответственного человека, бесконечно преданного интересам Фрэнсиса. Он был потрясен жестокостью революции, причем потрясен до такой степени, что Соединенные Штаты показались ему земным раем. Тем не менее Джордан нисколько не сожалел, что оказался в России, где ему всегда было интересно и никогда не было одиноко. Он ни на секунду не сомневался, что выполняет важную и почитаемую функцию. На протяжении всего времени пребывания Фрэнсиса в России Филип заботился об интересах «сэра губернатора» с непревзойденным достоинством и с той смесью заботы и уважения, которая свойственна только слугам ушедшей эпохи. Он оставил наследство в виде богатого запаса анекдотов о собственной находчивости, лингвистических достижениях и легком понимании очевидных и простых, как ему казалось, реалий русской революции. Несколько писем дворецкого к миссис Фрэнсис (которая, собственно, и научила его писать) содержатся в рукописях посла (Миссурийское историческое общество, Сент-Луис).

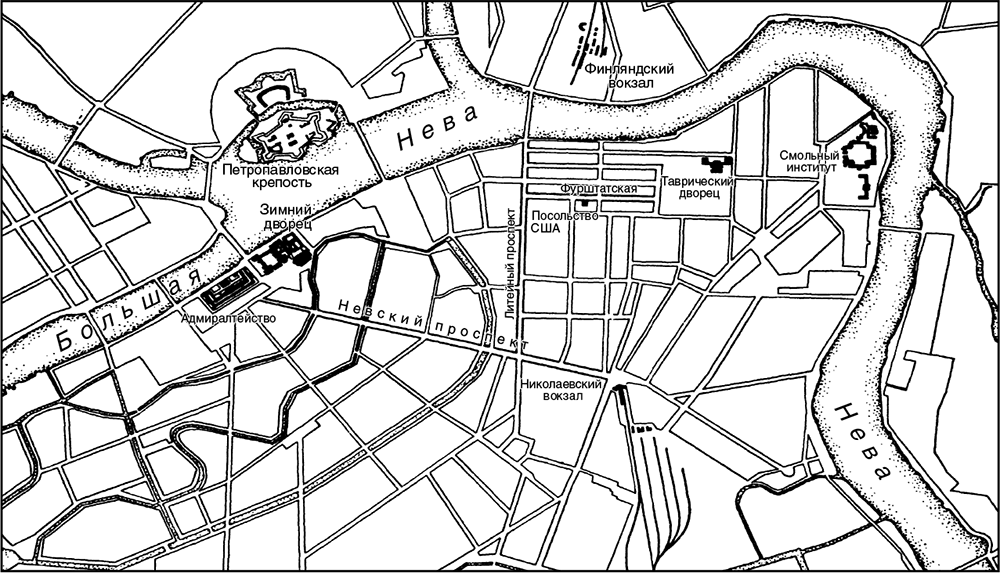

Американское посольство на карте Петрограда

Посол поселился в квартире в здании посольства на Фурштатской, в фешенебельной части города. Поскольку недалеко располагались здания Смольного института и Государственной думы (Таврического дворца), американское посольство оказалось в эпицентре некоторых самых драматических и жестоких событий революционного периода. Вкусы и привычки Фрэнсиса отличались простотой, характерной для американского Среднего Запада на рубеже веков, и имели мало общего с утонченными пристрастиями континентального дипломатического общества. Это вовсе не означает, что Фрэнсис был каким-то аскетом. Напротив, он был настолько известен у себя на родине как гурман, что даже упомянут в одной из юмористических новелл О'Генри, где говорится о разбогатевшем ковбое, намеревающемся промотать свое непривычное богатство в Сент-Луисе. Однако гедонизм Фрэнсиса был подлинно американским. Возможно, что слухи о его переносном кувшине с лязгающей крышкой и носят несколько апокрифический характер, но нет никаких сомнений в том, что из вечерних развлечений губернатор предпочитал хорошую сигару и виски в небольшой компании приятелей за карточным столом шумным и чопорным светским приемам. По этим причинам, а также из-за определенной бережливости, по большей части он тихо обитал в посольской квартире, ограничивая жизнь американской колонией и принимая относительно небольшое участие в общественных делах высокого петроградского общества лишь по необходимости.

У Фрэнсиса был служебный «форд», которым, как правило, управлял Филип Джордан, а для зимы он держал сани и упряжку хороших лошадей. Секретарь посольства Норман Армор вспоминал, что в уздечке каждой лошади был закреплен американский флаг, поэтому при совместной поездке у него создавалось впечатление, что он катается на карусели. Новый посол выработал свой непринужденный стиль в отношениях с коллегами-дипломатами. Со своей стороны, они были склонны по возможности либо вовсе игнорировать Фрэнсиса, либо смотреть на него с некоей долей насмешки и снисхождения. Его редкие дипломатические обеды, отмеченные скрипучим граммофоном за ширмой в столовой и Филипом, прерывающим обслуживание за столом для того, чтобы перевернуть пластинку, совершенно не соответствовали канонам дипломатического изящества, преобладающего тогда в российской столице. Сэр Джордж Бьюкенен, британский посол, почти не упоминает Фрэнсиса в своих мемуарах; французский посол Жозеф Нуланс[9] лишь отмечает, что Фрэнсис «время от времени говорит по-французски, но лишь только для того, чтобы ознакомиться с дипломатическими обычаями и принципами международного права» (Joseph Noulens. Mon Amhassade en Russie Sovietique. Paris, 1933).

Фрэнсис не мог не ощущать собственных недостатков при общении с иностранными коллегами. Создается впечатление, что чувство собственного достоинства, естественное для человека его возраста и заслуг, было задето, породив некоторое оборонительное тщеславие. К сожалению, нечто похожее на неловкость давало о себе знать и в отношениях с собственными сослуживцами. Он не мог не признавать их большую, чем у него, осведомленность как относительно дипломатической жизни в целом, так и петроградских особенностей в частности. Вместе с тем Фрэнсису было сложно спрашивать и принимать их мнения, не выдавая при этом своего невежества и не теряя достоинство положения высокой должности посла. Эта ситуация (кстати, весьма нередкая в истории американской дипломатии) была бы неприятной и при лучших обстоятельствах, но в данном случае положение усугубилось дальнейшим осложнением самого болезненного рода.

Во время поездки в Россию в апреле 1916 года Фрэнсис познакомился с миловидной дамой около сорока лет, по имени Матильда де Крам. Она только что провела полгода в Соединенных Штатах, где проживал ее муж, и теперь вернулась в Россию, чтобы присоединиться к двум своим сыновьям от предыдущего брака, бывшими морскими кадетами. В Петрограде Фрэнсис продолжил знакомство. Де Крам давала послу уроки французского и часто присоединялась к нему во время вечерних прогулок, которыми Фрэнсис привык заканчивать рабочий день. Иногда женщина навещала его в посольстве. К сожалению, мадам де Крам числилась в списках российской контрразведки как предполагаемый немецкий агент. Эти подозрения, по-видимому, частично возникли из-за деятельности ее мужа, который, по слухам, был связан со страховой компанией, принадлежащей немецким и австрийским руководителям, покинувшим Россию в начале войны, чтобы избежать обвинений, выдвинутых против военного министра Сухомлинова[10]. Дальнейшие подозрения пали на мадам де Крам, поскольку во время ее поездки в Америку в 1915 году она путешествовала на одном судне с русской женщиной по фамилии Миролюбская, позже привлеченной к ответственности за раскрытие государственных секретов немцам. Кроме того, имелись сведения, что перед отъездом Фрэнсиса из Нью-Йорка мадам де Крам наводила справки относительно того, на каком судне новый посол намеревался плыть в Россию, и приобрела билет именно на него.

Оснований для предъявления каких-либо обвинений Фрэнсису не было, но все эти сведения попали в поле зрения сотрудников контрразведки союзников в Петрограде после возвращения де Крам в Россию. Официальные лица, очевидно, действовали по распространенному в те времена принципу «субъект должен считаться виновным, если не доказано обратное», поэтому они с большой тревогой и явным неодобрением отнеслись к связи мадам с послом, особенно в свете того факта, что квартира Фрэнсиса в канцелярии посольства находились в непосредственной близости от картотеки и шифровальной комнаты. Каких-либо прямых и достоверных доказательств против де Карм не существовало. Распущенный слух, что первоначальная фамилия мадам была вовсе не де Крам, а фон Крам, мог быть лишь результатом усилий российских коммерческих фирм с целью устранения немецкого влияния и конкуренции из деловой жизни. Подобные усилия, по-видимому, включали в себя множество интриг и безрассудных обвинений, большая часть которых основывалась на крайне неубедительных доказательствах. Можно представить, с каким жаром языки петроградского общества, с самого начала настроенного критически по отношению к Фрэнсису, муссировали эту привлекательную тему.

Следует сразу сказать, что ни в одном историческом отчете нет ничего, указывающего на то, что отношения «губернатора» с мадам де Крам когда-либо выходили за рамки, определяемые его преклонным возрастом и обычаями того времени. Хотелось бы думать, что подобные инсинуации навсегда отвергнуты, особенно учитывая состояние пожилого посла, оставившего жену и семью и перенесшего тяготы запоздалой и непривычной холостяцкой жизни в чужой стране, – если это состояние вообще можно считать предметом любопытства. Оно было воспринято с сочувствием и пониманием наиболее разумными и опытными людьми из окружения Фрэнсиса. Но сыщики военного времени, особенно любители, не отличаются ни чувством юмора, ни пониманием мелких человеческих слабостей. Результатом стала прискорбная атмосфера неодобрения и подозрительности среди некоторых сотрудников посольства, а также членов дипломатических миссий союзников. Эта ситуация, которая рано или поздно должна была стать известной в Вашингтоне, достигла грани обострения, когда произошел захват власти большевиками, и основные последствия пришлись на период, к которому относится это повествование.

Для членов американского сообщества и дипломатического корпуса было вовсе не сложно высмеивать Фрэнсиса и принижать его способности. Можно сказать, что с ним поступили несправедливо и даже незаслуженно, отправив в такое время на такой пост. Только величайшее незнание норм дипломатической жизни могло бы породить убеждение, что Фрэнсис в его возрасте, с его опытом и темпераментом был хорошо подготовлен для решения поставленных задач. Не было никаких рациональных оснований предполагать, что новый посол окажется способным интеллектуально проникнуть в темный процесс российской политической жизни после Февральской революции, а затем обеспечить энергичное и дальновидное руководство в этой беспрецедентно сложной ситуации. То, что в этих обстоятельствах президент отправил Фрэнсиса в Россию в 1916 году и держал его там столько, сколько позволяли условия после Февральской революции, можно объяснить только незнанием требований и возможностей дипломатического представительства, которое нередко проявляло лучшие черты американской государственной мудрости. Оставалось только пожелать, чтобы Фрэнсиса вовремя уволили для жизни в спокойной старости, которую он, безусловно, заслуживал, а посольский пост либо отдали более молодому человеку с высшим образованием и иностранным опытом, либо оставили в руках профессионального поверенного. Но Фрэнсису, оказавшемуся на должности посла, пришлось «довольствоваться» теми качествами, которыми он обладал, что, надо сказать, он и пытался делать с мужеством и энтузиазмом. Сейчас трудно полностью отследить приключения и деятельность старого джентльмена в первые месяцы советской власти, отметить его бурные реакции, энергичные мнения, отчаянные маневры среди импульсивных соратников и даже частые колебания без того, чтобы не проникнуться сочувствием к Фрэнсису в его неожиданном и беспрецедентном положении. Остается лишь испытывать чувство глубокого уважения к этому человеку за продемонстрированную верность взятым на себя обязательствам и мужественную настойчивость перед лицом многих разочарований и невзгод.

Другие американцыПосле посла первой фигурой в американском официальном представительстве, заслуживающей упоминания, являлся бригадный генерал Уильям В. Джадсон[11], одновременно занимавший сразу две должности – военного атташе и главы американской дипмиссии. В силу такой двойной позиции генерал оказался одновременно и подчиненным и не подчиненным послу. В какой-то мере такое положение дел отражало характерные трудности, с которыми всегда сталкивалось правительство Соединенных Штатов в поиске удовлетворительных отношений между военными и гражданскими властями во время войны. В качестве военного атташе генерал Джадсон отчитывался перед правительством Соединенных Штатов напрямую, а по политическим вопросам только через посла или, по крайней мере, с его ведома и одобрения. Будучи главой военной миссии во время войны, Джадсон имел право докладывать о чем-либо непосредственно военному министру по каналу связи, недоступному для посла. Это обстоятельство в конечном итоге являлось источником путаницы и недопонимания.

Генерал относился к лучшему типу американского офицера и был известен как человек предельной честности. Будучи военным инженером по специальности, он с отличием выполнял длинный ряд ответственных и важных заданий в области военной инженерии. Однако в его карьере был один заметный перерыв: в 1905 году он около пяти месяцев работал наблюдателем на российской стороне во время Русско-японской войны. Он вернулся в Россию вместе с основной миссией Рута летом 1917 года только для того, чтобы быть выведенным из ее состава и оказаться назначенным на упомянутые должности. Таким образом, он приступил к выполнению своих новых обязанностей незадолго до начала большевистской революции, в свое время очень интересовался Россией, и его симпатии, по-видимому, были сильно привязаны к военным действиям русской армии, свидетелем которых он являлся в двух войнах. Джадсон оказался близок к Гучкову, военному министру во Временном правительстве, которого знал еще по Русско-японской войне. Добросовестный в своих обязанностях и неутомимый работник, генерал испытывал некоторые затруднения в понимании российской политики того времени, и это неудивительно: события лета и осени 1917 года приводили в замешательство даже самых проницательных наблюдателей. Создается впечатление, что Джадсону, как, впрочем, и многим другим иностранцам, находящимся в то время в России, было крайне сложно найти какую-либо адекватную причинно-следственную связь в быстрой и запутанной последовательности событий. Тем не менее сведения, которые Джадсон получил от жесткого, упрямого и пессимистичного Гучкова, сослужили ему хорошую службу. Военный атташе оказался одним из немногих американских наблюдателей, отметивших масштабы и последствия падения боевого духа российской армии последних недель войны периода Временного правительства, и предупредил Вашингтон, что шансы на продолжение участия России в боевых действиях крайне невелики.

В этой книге будет совершенно необходимо рассказать о процессах, благодаря которым генерал Джадсон вскоре после революции стал решительным сторонником того, что в стремлении предотвратить отвод немецких войск с Восточного фронта на Западный не следует придерживаться политики конфронтации с советскими лидерами. Справедливости ради следует помнить, что все бремя последствий выхода большевиков из войны легло тяжелым грузом именно на Джадсона, как на главного американского офицера в России. Из-за неспособности его правительства дать какие-либо четкие инструкции или даже просто проинформировать о своих собственных взглядах положение генерала было крайне незавидным. Вернувшись в Соединенные Штаты в феврале 1918 года, Джадсон очень подробно доложил военному министерству о проделанной работе и личной точке зрения на будущую политику, но не был услышан, как остались без внимания и большинство других наблюдателей, пытающихся интерпретировать российские события. Единственным четким указанием, полученным Джадсоном из военного министерства за все время пребывания в России после захвата власти большевиками, стала короткая инструкция, запрещающая ему вступать в контакт с Троцким. Во всем остальном генерал был полностью предоставлен самому себе и мог только догадываться о взглядах и желаниях администрации Вильсона. Джадсон не мог избавиться от чувства, что от него отмахиваются, как от назойливой мухи, или просто игнорируют. Он так и не был принят президентом и не знал об отношении Вильсона к его многочисленным докладам. Подобное отсутствие близкого взаимодействия и незнание позиции официального Вашингтона укрепило убежденность Джадсона, что уже с самого начала описываемых событий американская администрация применила неправильный подход к советской власти. Таким образом, его точка зрения во многом совпадала со взглядами, позднее развитыми генералом Уильямом С. Грейвсом, командиром Сибирской экспедиции.

В интеллектуальном наследии, оставленном обоими этими офицерами, доминировала убежденность, что сотрудничество с советским правительством не только желательно, но и вполне возможно, если к нему искренне стремиться. Чувствовалось, что только позиция Государственного департамента, антисоветские предубеждения которого общеизвестны, помешали этой мечте стать реальностью.

Первым помощником Фрэнсиса по гражданской части во время захвата власти большевиками выступал Дж. Батлер Райт, впоследствии ставший видным высокопоставленным американским дипломатом и помощником госсекретаря. В качестве советника Райт непосредственно отвечал за канцелярию посольства и нес основную ответственность за руководство посольством в ходе непредвиденных перипетий того периода. Этот относительно молодой офицер, не обладающий специальными знаниями о российских делах, но хорошо осознающий важность посольских проблем с точки зрения ведения Соединенными Штатами военных действий, выполнял свои обязанности с величайшей добросовестностью, однако ему было трудно задать правильный тон в отношениях с Фрэнсисом. Между Райтом и послом не хватало необходимой близости для успешного и плодотворного сотрудничества. В глазах Райта Фрэнсис олицетворял весь спектр характерных политических слабостей кандидата на дипломатическую должность. Вместе с тем Фрэнсис считал, что Райт проявил худшие черты кадрового офицера: клановость с другими кадровыми военными, отсутствие откровенности, чрезмерная приверженность форме и протоколу, скованность в поведении и отсутствие широкого человеческого подхода в отношениях за пределами посольства.

В главном американском консульстве, располагающемся в Москве – центре экономической жизни страны, старшим должностным лицом и ведущей фигурой являлся генерал Мэддин Саммерс. Будучи генеральным консулом, он не только непосредственно отвечал за крупные и важные консульские процедуры, но и осуществлял надзор за работой филиалов в других городах России, в частности в Петрограде, Одессе, Тифлисе, Иркутске и Владивостоке. Этот опытный и способный офицер отличался энергичностью, добросовестностью и неутомимостью в работе. Саммерс пользовался большим уважением у всех членов американского сообщества в России за высокое чувство долга, мужество и общую целостность характера. Несмотря на отсутствие предыдущего опыта в российских делах, он обладал тем преимуществом, что был женат на русской женщине, не только обаятельной, но и со здравым мышлением. Благодаря ей, а также и своим собственным качествам Саммерс приобрел отличные связи в деловых и либерально-политических кругах Москвы. Он проявлял живой интерес к развитию событий и посылал длинные и подробные отчеты в Вашингтон, значительно опережая посольство в Петрограде.

Из всех высокопоставленных американских чиновников в России Саммерс, похоже, с самого начала занял самую твердую и бескомпромиссную антибольшевистскую позицию. Возможно, что отчасти это объяснялось его относительно консервативными связями с Россией, но следовало учитывать и его собственный склад ума, проникнутый отвращением к кровопролитию и жестокости, с которыми в Москве, в отличие от Петрограда, был осуществлен большевистский захват власти. Необходимо помнить, что сразу после Октябрьской революции личности высших советских лидеров, в частности Ленина и Троцкого, которые столь впечатляли и завораживали обывателей Петрограда, не были заметны в Москве. В целом же революционный пафос, сопровождающий октябрьские события в Петрограде, неистовый интеллектуальный пыл, искренний интернационализм и почти добродушная человечность отсутствовали или были гораздо менее очевидны в Москве, где события носили характер жестокой вспышки социальной горечи и где большевики, усиленные обычными заключенными, освобожденными из тюрем, предстали, скорее как полукриминальные подстрекатели толпы, нежели как смелые интеллектуальные идеалисты. Таким образом, Саммерс был избавлен от тех впечатлений, которые захватили воображение Томпсона, Робинса и Джадсона и помогли им принять перспективу сотрудничества с большевиками. Всю жизнь он продолжал относиться к новым правителям России с неприкрытым отвращением, преувеличивал глубину и значимость их отношений с немцами и призывал союзников к бескомпромиссному сопротивлению их делу.

Говоря об официальных представителях американского сообщества в Петрограде, нельзя не упомянуть ведущих фигур Комитета по общественной информации, созданного по инициативе президента Вильсона. Невозможно кратко и сжато изложить функции этого необыкновенного детища Первой мировой войны. Этот Комитет первоначально был создан как своего рода агентство по пропаганде и цензуре военного времени, но затем взял на себя несколько других функций и находился в постоянном движении и изменениях. Ответственность за цензуру привела Комитет в область глубокого внутреннего контршпионажа и, очевидно, пока неясными путями в передовую военную и политическую разведку. Комитет по общественной информации находился в самых тесных отношениях с разведывательными подразделениями армии и флота, а концу войны в нем было выработано интересное «разделение труда». Его «гражданская» часть фактически руководила пропагандой в союзных и нейтральных странах, в то время как военные отвечали за работу с вражескими странами. Но в любом случае Комитет нес полную ответственность за оказание помощи в предоставлении информации, на которой была должна основываться вся пропаганда. В качестве представителя Комитета в периоды чрезвычайных ситуаций могли выступать сотрудники на дипломатических должностях, в том числе военный или военно-морской атташе. Таким образом, сотрудники Комитета выполняли работу, которая в обычных условиях выпала бы на долю военной разведки.

Человеком, выбранным для главы этой организации, был Джордж Крил[12], добровольный воин за сотни либеральных идей. Энергичный и откровенный характер Крила, нетерпение к правительственной бюрократии, необычный характер предприятия и понятное стремление его развивать рано или поздно не могли не привести журналиста к разногласиям с официальным Вашингтоном и не гарантировать ряд бурных столкновений с американскими правительственными кругами военного времени. В частности, темпераменты Крила и госсекретаря постоянно приводили к громким конфликтам, касающимся вопросов проведения американской политики в отношении России. Влияние Крила на президента, по сути, представляло собой важную проверку эффективности Госдепартамента, имевшего собственную концепцию этой политики. «Я почти пришел к убеждению, – записал Хаус в своем дневнике 18 октября 1917 г., – что именно Джордж Крил настраивает президента против Лансинга».

Комитет по общественной информации был сколочен в обычной хаотичной манере агентств военного времени в апреле-мае 1917 года. Естественно, сразу возник вопрос о том, что можно было бы сделать конкретно в плане информационной работы в России. Недавняя Февральская революция породила большие надежды на то, что эффективная программа в этом направлении может послужить не только сплочению русского и американского народов, но и укреплению общественного желания России продолжать войну. Однако было совершенно неясно, как следует осуществлять такую программу – через уже существующее представительство Госдепартамента в России или через какое-то новое агентство, непосредственно подчиненное Комитету общественной информации.

Одним из партнеров Крила по созданию вашингтонской штаб-квартиры Комитета был человек по имени Артур Баллард[13], уже хорошо знакомый с российскими делами и которому суждено было многое сделать для российско-американских отношений в ближайшие годы. По профессии Баллард был свободным писателем, журналистом и романистом, широко читаемым и много путешествовавшим. По убеждениям он называл себя социалистом, но на самом деле его взгляды сегодня бы назвали скорее либеральными, чем социалистическими. Они гораздо больше соответствовали идеям Вильсона, чем идеям социалистической партии, членом которой Баллард, по-видимому, никогда и не был.

Баллард находился в России во время революции 1905 года и внимательно следил за российскими делами все последующие годы. Горячо симпатизировавший русской революционной оппозиции, он в годы, непосредственно предшествовавшие войне, служил секретарем в «Американских друзьях русской свободы» – в уже упомянутой в 1-й главе частной организации американских либералов, заинтересованных в деле политической свободы в царской России. Прибыв в Россию в 1917 году в этом качестве, Баллард имел в своем распоряжении скромную сумму денег, которую он продолжал незаметно раздавать деятелям социал-революции, с которыми его организация поддерживала дружеские отношения.

Баллард был хорошим знакомым и пользовался большим уважением полковника Хауса, с которым поддерживал переписку на протяжении всех военных лет и у которого служил в то время в качестве своего рода частного европейского наблюдателя. В 1915–1916 годах Баллард находился в Англии, откуда внимательно следил за развитием местных военных событий и за ходом войны в целом. Из Англии он направил полковнику ряд длинных докладов, отличавшихся зрелым суждением, острой наблюдательностью и превосходным литературным стилем.