Полная версия:

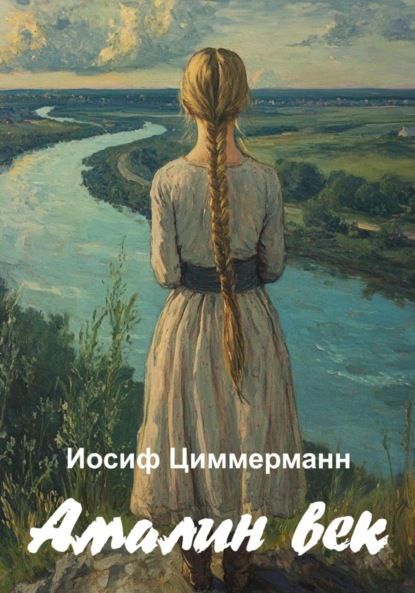

Амалин век

Дядя Антон молча выпрямился, сложил инструменты в ящик и, не оборачиваясь, направился к выходу, оставив Давида стоять посреди мастерской. Все вокруг сделали вид, будто ничего не случилось, а звук лязга металла и стука молотков снова заполнил пространство.

Про Нину Петровну никто не хотел говорить. Словно ее имя стало запретным. Люди избегали обсуждений даже в шепоте, боясь, что любой неосторожный звук может дойти до тех, кто мог бы задать лишние вопросы.

В поселке установилась гнетущая тишина. Каждый понимал: случилось что-то серьезное, но никто не смел взглянуть правде в глаза. Давид вышел из мастерской, сжимая кулаки. Его охватило бессилие и гнев. Он знал, что этот страх, который заставлял людей молчать, был хуже любого приказа.

Собрание жителей совхоза было назначено на утро. Люди с тревогой собирались возле конторы управления, многие понимая, что новости будут серьезными. Первый секретарь райкома ВКП(б), строгий мужчина с хмурым взглядом, взошел на импровизированную трибуну. После формального приветствия он объявил:

– В связи с кадровыми перестановками руководство совхозом будет осуществлять новый начальник – директор.

Эти слова прозвучали как гроза. "Директор" – новое для них слово, словно чужое, внезапно вошедшее в их устоявшийся мир. Люди переглядывались, а некоторые шепотом переспрашивали друг друга: "Что это значит? Как теперь будет?"

На трибуну поднялся новый директор – высокий мужчина с пронзительным взглядом, в строгом костюме. Он представился лаконично, уверенным голосом, и сразу перешел к делу, зачитав указания "сверху". Было ясно, что этот человек пришел не для того, чтобы искать компромиссы.

После собрания началась раздача официальных документов. Давид, стоя в очереди с другими молодыми мужчинами, получил из рук нового начальника белый конверт. На его лицевой стороне выделялась надпись: "Повестка".

– Готовьтесь к службе, молодой человек, – сухо произнес директор, задержав на Давиде взгляд, как будто изучая.

Давид медленно кивнул, хотя в голове тут же закружились мысли. Служба? Сейчас? Когда все в жизни снова пошло наперекосяк?

Подойдя к Амалии, стоявшей в стороне, он молча протянул ей повестку. Она прочла ее быстро, но без эмоций, лишь крепче сжала губы.

– У тебя теперь свой фронт, – произнесла она, стараясь, чтобы голос не дрогнул.

Давид кивнул. Он понимал, что настал момент, когда их пути временно расходятся, и от его силы и воли будет зависеть, каким он вернется. А внутри горело одно желание – вернуться как можно скорее, чтобы снова быть рядом с ней.

Давиду действительно исполнилось восемнадцать лет, и этот факт уже давно не был секретом. Ему пришлось признаться в своём истинном возрасте честно и без уверток. Секрет раскрыла Нина Петровна, которая всегда следила за порядком и требовала документального подтверждения всего, что касалось ее подопечных.

После знакомства в 1932 году с матерью и отчимом Давида на ярмарке она сделала официальный запрос в его родное село Мюллер. Вскоре ей прислали выписку из церковной книги, где все было записано черным по белому. В тот же день она вызвала Давида в управление.

– Ты знаешь, что мне грозит за использование детского труда? – строго спросила Нина Петровна, смахивая очки на кончик носа.

Давид стоял, виновато переминаясь с ноги на ногу, хотя и с трудом сдерживал улыбку.

– Так я же первые годы и не работал, – отшучивался он, опуская глаза, – в основном-то учился…

Ее лицо дрогнуло. Казалось, она вот-вот рассмеется, но тут же взяла себя в руки.

– Учился он! А по коридору все равно бегал с лопатой. Знаешь, сколько волос седых из-за тебя заработала?

Вместо ответа он лишь пожал плечами, а Нина Петровна, отодвинув бумаги, вдруг, как мать, заботливо взяла его за плечо.

– Ладно, Давид. Но смотри, теперь ты взрослый. Отвечать за себя придется самому.

Эти слова он запомнил. Они звучали как напутствие, которое становилось актуальным теперь, когда в руках у него лежала повестка в армию. "Отвечать самому" – эта фраза закрутилась в голове, словно звон колокола, напоминающий, что детство закончилось окончательно.

***Трудно представить Давида Шмидта солдатом. И не потому, что военная форма ему не шла – напротив, в гимнастерке он выглядел впечатляюще. Широкая грудь и мускулистые руки делали его фигуру почти статуей, словно выточенной из крепкой породы. Невысокий рост с коротким торсом и жилистой шеей гармонично переходил в мощные плечи и широкую грудную клетку. Узкий таз и крепкие, словно высеченные из камня, ляжки подчеркивали его природную силу. Коренастая фигура Давида внушала уважение, а короткие квадратные кисти рук с выдающимися жилами и внушительными кулаками говорили о том, что он, пожалуй, мог бы одной рукой уложить любого.

Лицо его тоже не лишено было приметной красоты: смуглая кожа, круглые щеки, ярко-зеленые глаза, крупный прямой нос и мясистые губы создавали облик человека, в котором простота сочеталась с надежностью.

Но, несмотря на все это, трудно было представить Давида Шмидта военным. Почему? Да потому, что за мощной статурой скрывалась душа миротворца. Добродушный, ласковый и спокойный, он не умел конфликтовать. Соседи по совхозу вспоминали о нем только хорошее – никто никогда не видел Давида в драке, ни одна склока не могла затянуть его в свой водоворот. Его уважали не за силу, а за тот мягкий свет, что исходил от него, как от человека, способного помочь, выслушать, понять.

Служить в армии Давиду довелось в артиллерии – водителем тягача “Коминтерн”, за которым в прицепе ехала грозная 122-мм пушка. Техника быстро подчинилась его рукам – за рулем он чувствовал себя уверенно и спокойно. Два года службы пролетели для него незаметно, словно сон, в котором не было ни грома пушек, ни изнуряющих маршей. Все его мысли были дома, в родной деревне, где осталась Амалия. Перед отправкой в армию она обещала, что станет его женой, как только он вернется.

Но осенью 1939 года привычный уклад службы был нарушен. В один из дней полк Давида подняли по тревоге, и уже под покровом ночи их колонна пересекла польскую границу. Артиллерийский тягач, управляемый Давидом, медленно въехал во Львов. Здесь, под огнями чужого города, красноармейцам зачитали официальное распоряжение Советского правительства о том, что им предстоит "взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии".

– Ну, теперь уж сто пудов будет демобилизация! – радостно выдохнул Давид, когда официальная часть закончилась. Его вера в скорое возвращение домой была крепка, как и он сам.

Он радовался напрасно. Почти без отдыха их части приказали отправляться дальше – освобождать народы Прибалтики. Операция больше напоминала путешествие, или, как говорил их командир, “культурную войну”. Солдаты двигались по дорогам, почти не слыша выстрелов, встречаемые лишь настороженными взглядами местных жителей.

На одном из привалов неподалеку от городка Тарту, Давид случайно заметил на обочине потрепанную брошюру. Подняв ее, он обнаружил, что это сборник стихов, автор которых был ему неизвестен. В краткой биографической справке упоминалось, что автор – поэт Игорь Северянин, эмигрировавший из России в Эстонию. Давид, доселе далекий от поэзии, был удивлен, как глубоко его тронули строки одного из стихотворений:

В пресветлой Эстляндии, у моря Балтийского,Лилитного, блеклого и неуловимого,Где вьются кузнечики скользяще-налимово,Для сердца усталого – так много любимого,Святого, желанного, родного и близкого!Давид долго смотрел на строчки, словно в них была скрыта какая-то подсказка. “Странная штука, – размышлял он. – Меня, хотя и немца, неудержимо тянет обратно на берега Волги, а русский поэт воспевает Балтийское побережье. Значит, понятия ‘родина’ и ‘чужбина’ не зависят ни от крови, ни от места рождения…”

В Литве, Латвии и Эстонии артиллерийские тягачи так и не расчехлили своих пушек. Все походы остались лишь маршами через города, где никто не оказывал сопротивления. Октябрь сменился ноябрем, но про увольнение никто не говорил, а вопросы на эту тему приказали считать нарушением дисциплины.

30 ноября пришел новый приказ – война с Финляндией. Командиры, очевидно, решили дождаться зимы, когда болота Южной Финляндии промерзнут и станут проходимыми. Но в расчетах “умные головы” не учли лютые северные морозы, которые наслоились на трудности этой кампании. В суровых условиях сотни красноармейцев полегли в промерзшей земле Карелии, а тысячи вернулись домой изувеченными, с обмороженными руками, ногами или ушами.

Давида спасал его тягач, где всегда находился уголок тепла, и крепкие валенки, которые чудом достались ему накануне. Зима растянулась на три долгих месяца, но в марте война закончилась. Ее окрестили “зимней войной”, а Давид… снова остался при исполнении.

Срочная служба затянулась. За образцовое выполнение обязанностей и дисциплину ему, одному из первых в части, присвоили новое звание, введенное в Красной Армии совсем недавно. Теперь он был ефрейтор Шмидт, но это звание мало грело душу. Четвертый год службы приближался к концу, и Давид с каждым днем все больше мечтал о доме, где его ждала Амалия.

Давид вернулся в совхоз поздней весной сорок первого года. Переполненный радостью и волнением, он первым делом бросился к свинарнику. На бегу, захлебываясь от счастья, громко крикнул:

– Амалия!

Его голос разнесся над двором. Из темного проема ворот показалась знакомая фигура. Давид мгновенно подбежал, сжал ее в объятиях и, запинаясь от волнения, спросил:

– Теперь-то выйдешь за меня замуж?

Амалия улыбнулась, глядя прямо в его глаза:

– Да!

– Обручальное кольцо сам тебе выкую! – уверенно заявил он.

– Зачем? – удивилась она.

– Так вроде положено, – смутился Давид.

– Приданое тоже положено, а у меня его нет, – рассмеялась Амалия, откинув русую косу с лица. – Даже еще братик больной в нагрузку. Где жить-то будем?

Давид не растерялся:

– Обо всем договорюсь в конторе. Тут я уже видел целую улицу новых домов!

Но при последнем вопросе он на мгновение замер:

– Нина Петровна-то вернулась?

Амалия молча покачала головой, и в ее взгляде сквозила тень утраты…

Из конторы Давид вернулся хмурым. Дом ему не дали. Даже угол в общежитии оказался занят. Отдыхать после армии и войн времени тоже не было. Посевная кипела, и каждый работник был на вес золота. Давида сразу же отправили на самое дальнее поле, где бурили скважины для новой ирригационной системы.

Поздним вечером, переодевшись в гражданское, он отправился встретить Амалию с работы. Девушка заканчивала молоть ячмень для свиней. В тусклом свете лампочки она ловко сгребала зерно лопатой. Ее румяное лицо светилось здоровьем и теплом, русые косы выбивались из платка. Давид вдруг ощутил, как внутри него закипает нечто большее, чем радость.

Не выдержав, он подошел, обнял ее крепко, словно боялся, что она растворится в ночи, и впервые поцеловал по-настоящему, жадно, с душой.

Ту ночь они провели вместе. Лежали за дробилкой на слое рассыпанного зерна, мечтая о том, как построят свою жизнь, как заведут детей. Это был их единственный миг счастья, унесенный временем…

Наутро Давида отправили на целинные земли за двадцать километров от совхоза. Работа была изматывающей, а возвращаться домой – редкой привилегией. Но даже эта рутина оборвалась в конце июня.

В один из дней на поле появился посыльный. Мартин, немощный братишка Амалии, привез весть на скрипучей бричке: немцы напали на СССР. Давида и еще одного механизатора вызвали в сельсовет.

На следующий день у сельсовета стояли дымящиеся моторы грузовиков, шумела толпа мобилизованных. Родные прощались, плача и обнимаясь. Давид отыскал Амалию среди множества лиц. Она сжимала его рюкзак.

– Ты что дрожишь? – он нежно гладил ее плечи.

– Страшно, Давидхен, – голос девушки был дрожащим. – Левитан ведь сказал, что это Великая и Отечественная война. Я боюсь, что это надолго.

– Все обойдется, – он старался говорить уверенно. – Война закончится быстро. Как в Прибалтике. Вернусь до озимой вспашки.

Амалия замялась, потупив взгляд:

– Давид… Я беременна.

Он замер, улыбка ушла с лица. Мгновение он молчал, затем крепко обнял ее:

– Тем более. Нам нельзя затягивать с этой войной. Вернусь до родов, обещаю.

***Призванных из Зельманского кантона отправили на фронт через железнодорожную станцию в Саратове. На привокзальной площади их держали больше двух недель. Солдаты ночевали под открытым небом, коротая время в ожидании приказов. Несколько раз давали команду грузиться в эшелоны, но в последний момент ее отменяли. Лишь в середине июля их наконец погрузили в товарные вагоны и отправили на юг.

Эта новость вызвала удивление. Война шла на западе, а их увозили все дальше вглубь страны.

Воинское подразделение формировали в лагере Осоавиахима неподалеку от Уральска. Давид, остановившись у проходной, вслух прочитал длинное название:

– Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству.

Новобранцев первым делом наголо подстригли, затем выдали форму. На приведение униформы в порядок дали всего день. Давид, как умелый человек, сам подшивал, утюжил, а главное – с трепетом прикреплял на петлицы латунные треугольники ефрейтора. Эти знаки он привез с собой из совхоза, где спрятал их в вещмешок, не решившись носить. Тогда сослуживцы подтрунивали над ним, называя выскочкой, но Давид знал: он заслужил звание честным трудом.

Однако сейчас ефрейторское прошлое оказалось мало кому интересно. Больше всего его удивляло другое: вместо артиллерии или танковых войск механика и тракториста отправили в пехоту.

– Ну какой из меня пехотинец? – с недоумением думал Давид. – Поди пойми логику командиров!

– Ефрейтор! – раздался бодрый голос старшины Аникеева.

Давид вскочил по уставу.

– А я тут голову ломаю, как же с желторотиками один управлюсь. Ты у меня будешь командиром отделения!

– Товарищ старшина, я не умею! – замахал руками Давид.

– Научим, – невозмутимо ответил Аникеев.

– Я тракторист… – попытался оправдаться ефрейтор.

– Вот и хорошо! – раздраженно прервал его старшина. – Рычаг в руки – и вперед!

Приказав через час построить отделение, он ушел в штаб.

Давид взглянул на своих подчиненных – десять молодых бойцов. Среди них был один русский, два украинца, шесть казахов и один татарин. Большинство из них почти не знали русского языка.

– Значит так, – твердо сказал Давид. – Каждый должен выучить фразу: «Рядовой такой-то к проверке готов».

Рядом с ним, во главе второго отделения, стоял казах Анар Кужабергенов – бывший преподаватель и отличный знаток русского. Давид почувствовал к нему уважение.

Тем временем командир роты, обходя ряды новобранцев, громко приказывал:

– Учить только тому, что нужно в бою! Ни минуты на пустяки!

Слова эти, несмотря на кажущуюся простоту, запомнились Давиду надолго.

За пару недель новобранцев погрузили в основы военной науки. Каждый день они маршировали, выстраиваясь в шеренги, колонны и взводы. Молодой политрук, лейтенант Федор Симоненко, с энтузиазмом объяснял смысл июльского обращения Сталина к народу. Затем выдали винтовки. Бойцов учили разбирать и собирать их, чистить, смазывать и относиться к ним, как к «матери родной». Потеря оружия грозила трибуналом.

В один из воскресных дней августа командиры и бойцы приняли присягу. В ту же ночь их срочно погрузили в эшелон, который рано утром отправился на запад…

Давид мечтал увидеть Москву, но и в этот раз столица пролетела мимо. На большой скорости эшелон промчался мимо города, направляясь в сторону Новгорода. До Новгорода, впрочем, они не доехали: разгрузка прошла в Валдае.

На подходах к городу началась спешная подготовка позиций второго эшелона обороны. Бойцы рыли окопы и блиндажи прямо в нескошенном ржаном поле. Для Давида и его отделения, состоявшего преимущественно из сельских жителей, это стало особенно болезненным моментом. Саперные лопатки вгрызались в чернозем, срезая колосья зрелой ржи.

– Опять быть голоду, – тяжело вздохнул Давид, не сдерживая навернувшиеся слезы.

Эта работа была не просто физически изнурительной, но и морально тяжелой. Каждый удар лопатой напоминал о том, что крестьянин привык создавать, а не разрушать.

С каждым днем все отчетливее слышались звуки далекой канонады. Однако во втором эшелоне обороны бойцы узнавали о ходе боевых действий лишь из сводок Совинформбюро. Давид понимал: сражения неизбежны, но тяжелее всего было ждать.

Мимо их укреплений шли колонны красноармейцев на запад. Обратно возвращались лишь телеги с ранеными.

В один из редких перерывов Давид решил написать письмо Амалии. Раздобыл тетрадный листок, намочил слюной химический карандаш и, используя приклад винтовки как подставку, начал писать:

Здравствуй, моя любимая Маля.

Хочу сообщить, что я жив и здоров, чего и тебе желаю. Я очень по тебе соскучился. Но ты мне пока не пиши. Мы скоро пойдем в наступление. Когда разобьем врага, если останусь жив, тогда тебе все расскажу.

Я очень счастлив, что у нас будет ребенок. Главное, чтобы он родился здоровым, и чтобы с тобой все было хорошо. Если мальчик, назови Николаусом в честь моего отца. А если девочка, то решай сама. Женщины в этом лучше разбираются.

Надеюсь, что Мартина по здоровью на фронт не заберут. Какой-никакой, а тебе помощник.

Низкий поклон всем соседям и совхозным кузнецам социализма.

Ваш Давид Шмидт.

Он аккуратно сложил листок, вложил его в конверт, который раздобыл заранее, и спрятал в вещмешок. Письмо еще предстояло отправить, но Давид знал, что сделает это при первой же возможности.

В первых числах октября их дивизию перебросили с Валдайских позиций под Москву. Эшелон двигался под постоянной угрозой воздушных налетов. Когда они прибыли на станцию Малоярославец, бомбежка продолжалась. Разгрузка и окопывались в условиях, когда земля дрожала от взрывов. Этот рубеж стал их новой линией обороны, задачей которой была защита столицы…

***Ночь перед первым боем выдалась на удивление спокойной. Над позицией стояла тишина, лишь иногда нарушаемая шелестом ночного ветра. Бледный лунный свет отражался в сапогах офицера, который шел вдоль траншеи.

– Командир отделения ефрейтор Шмидт! – стараясь сохранить уставную осанку, но не высовываясь из окопа, представился Давид, когда офицер приблизился.

– Вольно, – устало произнес политрук Симоненко. Он полусогнувшись шагнул ближе, оглядывая солдат.

Бойцы, заметив приближение лейтенанта, тихо прижимались к размокшим стенам траншеи, освобождая ему путь.

– Еврей, что ли? – неожиданно спросил Симоненко, разглядывая лицо Давида.

– Никак нет! – опешил тот. – Я немец.

– А-а-а-а, – протянул офицер задумчиво, словно это что-то объясняло. Он перевел взгляд на остальных. – Все к бою готовы?

– У нас, кроме винтовок, только по две бутылки зажигательной смеси, – начал было Давид, пытаясь объяснить нехватку вооружения.

– Не паникуй, ефрейтор! – оборвал его Симоненко. Голос звучал твердо, но без резкости. – Приказано держать оборону до последнего!

Лейтенант замолчал, смотря в сторону темного горизонта, где, казалось, таилась угроза. Затем, уже тише, добавил:

– На рожон не лезть. Но и отступать не смейте. Некуда дальше.

Слова офицера повисли в сыром ночном воздухе, усиливая напряжение, которое и без того чувствовалось в каждом бойце. Впереди их ждало неизвестное, но все понимали, что оно будет тяжелым и кровавым.

На следующий день после утреннего авианалета и оглушительной артподготовки немецкие войска перешли в атаку.

– Держаться до последнего, – голос ефрейтора Шмидта дрожал не от страха, а от отчаянной решимости. Это не был приказ – это была просьба, обращенная к его бойцам.

Первую волну наступления удалось отбить. Но ближе к полудню немецкие танки двинулись вперед, поддерживаемые артиллерией. Линия обороны батальона начала рушиться под их прицельным огнем. Каждый взрыв выбивал куски земли и надежды. Солдаты прятались в окопах, вжимаясь в сырую землю, словно она могла стать спасением.

Давид чувствовал, как от холода и сырости онемела его щека, прижатая к земле. Взрыв снаряда совсем рядом оглушил его, но он все равно продолжал цепляться за остатки контроля.

Первым не выдержал один из бойцов взвода. Он встал и побежал – не к своим, а к немцам, с поднятыми руками.

– Трус! – мысленно вскрикнул Давид, вскидывая винтовку. Руки дрожали, но он нажал на спусковой крючок. Все пять пуль из его магазина полетели вдогонку перебежчику.

Не все бойцы сохраняли стойкость. Еще несколько солдат попытались прорваться к тылу, надеясь спастись.

– Один… два… – с ужасом считал Давид, видя, как они покидают позиции.

– Назад! – кричал командир соседнего отделения, Кужабергенов. Его голос срывался от отчаяния.

Но дезертиры уже не слышали. Один из них упал, скошенный пулеметной очередью противника. Другого настигли свои – линия обороны сзади не оставляла шанса на бегство.

Разрыв танкового снаряда буквально разорвал пространство рядом с окопом Давида. Осколки разлетелись во все стороны, а огонь охватил воздух. Бутылки с зажигательной смесью взорвались одна за другой, добавляя хаоса.

Перед глазами Давида мелькнули миллионы огненных искр. Невыносимая боль пронизала его тело, будто прошила насквозь. Сознание плавилось, уходя в бездну тишины и темноты.

***Историки потом напишут: несмотря на численное превосходство и массированные атаки, немецким войскам не удалось прорвать оборону в этом секторе. Город остался недоступным. Когда фашисты обошли его с тыла, советские бойцы оказались в окружении.

Два дня воины держались без сна и продовольствия, сопротивляясь до последнего патрона. Когда боеприпасы закончились, оставшиеся пошли на прорыв.

Из нескольких тысяч человек, защищавших этот рубеж, живыми из окружения вышли лишь около сотни. Это была победа, за которую заплатили слишком дорогую цену.

Зов последней косули

С мороза душу в адский жар

Впихнули голышом:

Я с родины не уезжал -

За что ж её лишён?

Борис Чичибабин

С высоты орлиного полета можно было видеть, как покрытую толстым слоем снега Мугалжарскую равнину пересекала витиеватая трещина – это была низина русла реки Елек. Извиваясь среди степи, она разрывала белоснежный покров, словно тонкая, но уверенная линия кисти художника. Местами по ее берегам ярко высвечивались желтые песчаные обрывы, добавляя контраст в монохром зимнего пейзажа. А известняковые кручи, напротив, сливались с бескрайним снежным ковром, становясь почти неразличимыми в этом безмолвном царстве холода.

Елек – название реки, которое с казахского переводится как «косуля». Когда-то их здесь водилось великое множество, словно сама природа выбрала это место для их грациозной жизни. Эта степная река с давних пор была неотъемлемой частью местного ландшафта. Ее русло, то бурное и неукротимое, то лениво и размеренно текущее, словно дышало в унисон со степью, напоминая, что и под снежным саваном затаилась жизнь, готовая пробудиться с первым весенним теплом.

На исходе ясной и безветренной ночи легкий налет из мелких кристалликов инея окутал стволы прибрежных ив. Изморозь, словно тончайшая вуаль, обволокла ветви деревьев и чернотала, кругловатые прутики камыша и длинные, сухие листья рогозы. Даже их обычно темно-бурые початки теперь казались украшенными мягким белым мхом. Мороз последних дней еще больше выбелил и без того серебристые метелки тростника, придав им вид хрупких снежных украшений. На кустарниках вдоль берега, словно пушистые гирлянды, свисали паутинки, застывшие в изморози – остатки ушедшего бабьего лета.

Все вокруг было укутано непорочной белизной и дышало зимним очарованием. Лишь местами среди этого царства чистоты виднелись темные, зеркальные пятна воды – незамерзшие лужайки реки, где из-под земли пробивались мощные родники, напоминая о том, что даже в самое лютую стужу природа не замирает полностью.

В какой-то момент у прибрежных зарослей мелькнула серая тень. Изящное бурое животное с коротким белым хвостом осторожно вышло из густых зарослей, оставляя за собой глубокие отпечатки копыт в мягком снежном покрове. Косуля приблизилась к кромке блестящего льда, ее движения были грациозны, словно выверены природой до мельчайших деталей. Она замерла, настороженно вскинув голову, осматриваясь: взгляд в одну сторону, затем в другую, и снова короткое оглядывание назад.

Охотник, притаившийся неподалеку, слегка улыбнулся краем губ. Он знал, что косули видят мир не глазами, а ушами и носом. Их обоняние и слух безупречны, но зрение оставляет желать лучшего. Самец, не почуяв опасности, уверенно нагнулся к воде и начал пить. Его крепкие, уже хорошо развитые рога, с двойным разветвлением и начинающимся сгибом внутрь, говорили о возрасте – этому дикому козлу, как их еще называют, было больше двух лет.