Полная версия:

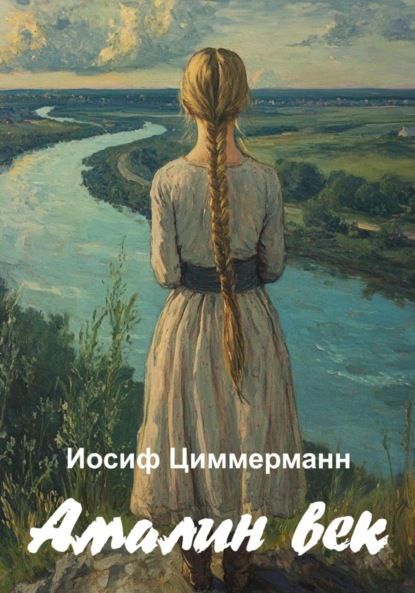

Амалин век

– На кладбище?

– Да. Это когда благотворительность завернута в достоинство. У киргизов даже самые нуждающиеся не станут открыто и прилюдно клянчить милостыню. Зато знают, где, не стесняясь чужих глаз, можно найти помощь.

– На обратном пути нам стоит здесь на привал остановиться, – заговорщически подмигнул один другому.

Завершив свой молебен, бай Шукенов поднялся с корточек и, повернувшись в сторону реки, раскинул на высоте плеч руки и громко, как заклинание, прокричал:

– Кеш менi, асыраушым, қасиетті Елегiм, айыпқа бұйырма! Мен оралам, мiндеттi түрде, оралам! Сенiн жагалауынды мыңдаған ан-құсқа толтырамын, Ант етемін! – (Не осуждай меня, моя кормилица, мой святой Елек! Я вернусь, обязательно вернусь! Я вновь заполню твой берег тысячами животными. Клянусь!)

Эти слова разнеслись эхом, наполняя воздух древней, обетованной силой. Наполненные болью и надеждой, они перекатывались над рекой и растворялись в бескрайних просторах степи. Казалось, даже природа на мгновение замерла, чтобы услышать клятву Баймухамбета. Его жена Абыз смахнула слезы с глаз и осторожно положила руку ему на плечо.

После церемонии у кладбища Баймухамбет помог супруге взобраться на верблюда, к горбу которого за ручку был подвешен бесик с их, на днях рожденным, уже вторым сыном Кадырбеком, и лишь потом сам вскочил на своего Борана.

В это время по протоптанной вдоль реки дороге с севера начали подъезжать многочисленные подводы, груженные стройматериалами и рабочими. Баймухамбет с недовольством наблюдал, как колеса тяжелых телег оставляют глубокие следы в прибрежной почве. Он задумался: "Вытопчут тут все, скотине питаться станет нечем." Взгляд его скользил по темному горизонту, где когда-то было так много зелени и жизни, а теперь постепенно захватывается пространство, которое его род веками называл своим домом. В его голове крепло ощущение, что ничего хорошего не ждет эту землю.

Правда, землемеры не обманули – здесь вскоре действительно появится маленькая станция железной дороги Оренбург – Ташкент, которая, как уже решили, будет носить название Аккемир. А реку Елек, что протекала рядом, русские делопроизводители переименуют и запишут в своих документах как Илек – так, как им послышалось. Это было просто очередным фактом для них, но для Баймухамбета это значило гораздо больше: это означало, что река, которая когда-то была живым символом, связывающим его народ с предками, станет просто еще одной географической точкой на карте чуждой им империи.

Уже ничто не могло остановить этот процесс. Баймухамбет знал это, и его душу наполняла горечь. Шум и суета рабочих не могли затмить в его сердце твердое чувство утраты.

Баймухамбет заметил, что на одной из первых телег, восседал уже знакомый ему переводчик Исенгалиев. В его треснутом пенсне и полувоенном наряде, с начищенными медными пуговицами, он выглядел почти комично. Но в этом образе было нечто пугающее – человек, который еще недавно был лишь простым помощником, теперь уже становился частью той системы, которая забирает землю у родовитых и справедливых людей, как Шукеновы.

Не замечая взгляда бая, Исенгалиев демонстративно поправил свои очки и молча продолжал наблюдать за процессом.

***Род Шукеновых, с их многочисленными тысячеголовыми отарами овец, стадами рогатого скота и табунами лошадей, почти неделю добирался в полупустынную степь Шубар-Кудука, где едва хватало жалких и редких кустиков горькой полыни, чтобы прокормить разве что сотню непривередливых верблюдов. Земля была каменистой, неуступчивой, и, несмотря на то что этот край когда-то считался частью их территории, здесь не было ни той влаги, которая позволяла пастбищам расти, ни тех живительных источников, что давали силу животным и людям. Когда наконец они достигли нового места, род Шукеновых почувствовал, что на этот раз река удачи их не поддержит.

В первый же год на новом месте Шукеновы потеряли большую часть своего богатства – скот без корма падал, а бедные земли не могли прокормить даже самых выносливых животных. Овцы, лошади и коровы чахли, умирали от голода и болезней.

Конечно, не все казахи безропотно повиновались выселению. Из глубин бескрайних степей, где еще сохранялись остатки независимости и старых традиций, некоторые батыры, отрицающие власть чужаков, то и дело совершали вылазки, нападая на власть имущих и переселенцев. Эти смелые и отчаянные атаки становились ответом на растущее давление, на попытки силой переселить их с родных земель.

Логично было ожидать, что царские чиновники, встревоженные ростом сопротивления, вскоре запровадят жесткие меры и запретят казахам кочевать, лишив их последней свободы. Отобрали почти все юрты – это было главное жилье чабанов и кочевников, да и вся культура кочевого народа была основана на этой мобильности. Когда их лишили не только земли, но и привычного уклада жизни, последствия оказались катастрофическими.

Без укрытия и возможности перемещаться с местами пастбищ, род Шукеновых, как и многие другие, столкнулся с ужасным мором: скот чахнул от голода и болезней, а сами люди, лишенные надежды, теряли силы и здоровье. Полоса бедствий и разрухи затягивалась, и лишь немногие выжившие могли еще надеяться на будущее.

А потом свершилась революция, и на фоне кровавых бурь гражданской войны старейшины рода Шукеновых приняли решение не вступать в бой. И не потому, что они признали новую советскую власть или пощадили царизм за все принесенные страдания. Нет, причина была более прозаичной и, возможно, трагичной. Род Шукеновых, лишенный своего былого богатства и надежд, терять уже не имел чего.

Сил на сопротивление не хватало, да и средств для того, чтобы бежать в Китай, как это сделали многие другие казахи, у них не было. Этот многотысячный марш через горы и степи стал бы последним для них, оставив лишь смерть и разорение. Никакой борьбы уже не было в их силах.

В такой ситуации старейшины принялись за более рациональный выбор: оставаться и переждать. Жить и дружить с большевиками, петь их песни и по полной использовать все возможности, которые новая власть готова была предложить. Белобородые старцы, пережившие столь много страха и лишений, здраво рассудили, что коллективизация и все, что с ней связано, уже не принесет им ничего хуже того, что они пережили. В конце концов, коллективизация была менее страшной, чем разруха, голод и война. Они начали адаптироваться и мириться с новыми условиями, пусть и не разделяя идеологию, но принимая ее, как неизбежность, спасение.

У бывшего богатого бая Баймухамбета Шукенова, когда-то удачно и выгодно взявшего в жены дочь одного из самых влиятельных султанов Амангазиева, из всех прежних богатств осталась лишь одна, несомненно святая для него вещь – его три сына: Мурат, Кадырбек и Данда. Последний родился уже в изгнании, в мире, который сильно изменился и оставил их семью без прежней роскоши и статуса. Тот старинный мир, где на каждом шагу встречались великолепные кочевые шатры, бескрайние стада и неспешные разговоры о чести и богатстве, исчез. Вместо этого Баймухамбет был вынужден сталкиваться с новой реальностью, где его наследие было почти стерто, а мечты о будущем теперь нуждались в иной форме.

Но, несмотря на все потери и испытания, отец нашел свое утешение в стремлении дать своим детям лучшее из того, что мог. Он больше не видел в богатствах этой земли и в своих стадах гарантию успеха. Все, что оставалось у него в этом новом мире, это желание для своих сыновей построить жизнь, полную знаний. Баймухамбет видел будущее своих детей не в пастбищах и не в руках ремесленников, а в образовании.

Он настоял, чтобы мальчики ходили в русскую школу, обучались языку, литературе и всем тем знаниям, которые были ключом к тому миру, который теперь все больше определял их судьбы. Но этого было недостаточно. Осознавая важность дополнительного образования, отец организовал домашние занятия, пригласив жить в его доме двух учительниц, которых прислали в аул после революции. Эти женщины не только учили его детей, но и стали частью его дома. Денег за их проживание аксакал естественно не брал, он заботился о том, чтобы учительницы чувствовали себя комфортно, и даже кормил их, предоставляя сытные обеды, за которыми охотно следовали уроки и занятия.

Так, после хорошего обеда, под пологом простого, но уютного дома, учителя вели уроки для троих подростков. В атмосфере, где привычный порядок был нарушен, а самобытность прошлого исчезала, Баймухамбет все же находил способы сохранить главное – стремление к свету знаний, к будущему, которое было для его сыновей новым, но обещало гораздо больше, чем любые богатства прошлого.

Шло время. В ауле был создан совхоз. Выполняя жестокие планы по мясозаготовкам, новая власть начала систематически отбирать скот у местных жителей, загоняя его в окрестности железнодорожной станции Шубар-Кудука. Здесь, в душной, пропахшей кровью и мясом атмосфере, скот убивали, разделывали и, погрузив в вагоны, отправляли свежее мясо в Москву и Ленинград. Эта политика, словно безжалостный механизм, пронизывала всю жизнь местных людей, разрушая их прежний уклад и вырывая корни из земли, на которой они жили.

Для казахских детей того времени смерть животных стала неотъемлемой частью жизни еще до того, как они научились ходить. В тех домах, где не было взрослых мужчин, а обед не мог обойтись без мяса, казашки находили выход. Брали в свою руку ладошку младенца, пусть даже грудного, и, сжимая его маленькие пальчики, заставляли его, как могли, держать нож. С его помощью они перерезали шею курице или отсекали голову барашку – жестокая, но необходимая практика для выживания в условиях, когда жизнь, казалось, не ставила вопроса о гуманности.

Не обошло стороной это и братьев Шукеновых. Подросших мальчиков, как и многих других подростков, первых привлекли к работе на мясобойне возле станции. Они стали свидетелями того, как вся их земля превращалась в механический процесс, где из людских бед и животного страха готовилась еда для чужих городов. Мир детства уходит в прошлое, а на смену ему приходят резкие запахи крови, свист ножей и машинный ритм разделки. Это было не только их испытанием, но и моментом, когда они ощутили, что часть их родной земли и культуры поглощена жаждой торговли и власти.

Со своим ремеслом они справлялись превосходно, будто родились с этим навыком. Каждый резкий, точный удар ножа или топора был отточен до совершенства, и, несмотря на свою юность, братья Шукеновы не ошибались в движениях. Но было в их трудах нечто отчаянное, обреченное. Глубокое понимание того, что их усилия тщетны, что все, что они делают, сойдет на нет – все это порождало в их сердцах зловещую предчувствие. Они были всего лишь маленькими винтиками в огромной машине, которая не спрашивала о их судьбе.

– Какие-то безголовые эти городские! – с досадой щурясь на яркое весеннее солнце, говорил Данда, глядя на вагон, в котором они трудились. – Они никогда так не довезут мясо до столицы. Разве что эшелон червей доедет.

Скользя по залитому кровью полу товарного вагона, он с братьями загружал свежие части туш говядины, стараясь прикрывать их сухой соломой, чтобы хоть немного сохранить их свежесть. Но его раздражение не проходило.

– У нас даже дети знают, что мясо без обработки за сутки испортиться может, – нервничал он, понимая, что мясо, несмотря на все их старания, будет отправлено в такой путь, который обречет его на порчу.

Мурат, старший из братьев, крепко взял топор и, не обращая внимания на бурю недовольства в голосе младшего брата, протянул ему инструмент.

– Руби! – резко сказал он. – И помалкивай! Наше дело тут маленькое. Мы тут просто выполняем свою работу.

Данда яростно взял топор и, на мгновение обдумав слова, продолжил свой протест:

– А я не буду молчать! – проорал двадцатитрехлетний парень, словно обрушивая на своих братьев всю тяжесть своих мыслей. – Это же просто вредительство получается. Пойду и растолкую начальству.

Его голос эхом отдавался в вагоне, но ни один из рабочих не обратил внимания на его гнев. Они все, как и он, понимали – любые попытки изменить ход этого безумного процесса, поправить, что-то исправить, будут бессмысленны. Жизнь, казалось, перестала быть чем-то осмысленным и понятным.

Воткнув топор между ребер коровьей туши, Данда, не колеблясь, ринулся в сторону управления. С каждым шагом его сердце билось быстрее – в его груди горело желание донести правду до тех, кто, казалось, совершенно не заботился о том, что происходило на самом деле.

– Кто здесь главный? – с решимостью спросил парень, заходя в небольшое помещение при вокзале, где от серой повседневности пахло выгоревшими бумагами и старым табаком.

За столом, сгорбленный и поглощенный своими делами, сидел пожилой мужчина, чьи глаза с трудом поднимались от кипы бумаг.

– Че хотел? – произнес он, не отрываясь от работы, словно это было самое привычное занятие в его жизни.

Данда не стал терять времени и приступил к делу:

– Да дело тут такое. Вот мы мясо грузим, а оно ведь до Москвы не доедет… пропадет, – с легким раздражением на лице добавил он.

– Че, самый умный что ли? – откликнулся тот же голос, но уже с намеком на недовольство.

– Да не дурак вроде! Я школу с отличием закончил. Просто мы – животноводы. Наша семья раньше тысячеголовые отары и стада имела. Если сейчас это мясо не просушить, то в Москву приедут черви, – настойчиво проговорил Данда, чувствуя, как закипает его гнев от такого равнодушия.

Но старик лишь отмахнулся, не желая слушать:

– Ладно, пошел отсюда, – сказал он, отпуская его с пренебрежением, – не мешай мне работать.

Но тут раздался незнакомый голос, который заставил Данду замереть.

– Подожди, подожди, – услышал он, и обернувшись, увидел высокого поджаристого мужчину, в черной кожаной куртке, с большой красной звездой на буденовке. Его уверенная походка и решительный взгляд говорили о том, что перед ним человек с властью.

– Товарищ комиссар, – привстал за столом пожилой работник, – ведь он сопляк еще, чтобы нам указывать.

Комиссар, не обращая внимания на слова старика, подошел к Данде.

– Ну-ка, садись, – командным тоном он пододвинул табуретку к столу и жестом пригласил парня рассказать свою версию.

Данда почувствовал прилив надежды – наконец-то его услышат. Сев на табуретку, он сжался, собираясь с мыслями, и рассказал все, что знал о том, как сохранить мясо в теплом времени года, чтобы оно не испортилось. Сказал, что можно обильно посыпать его солью, или, если ее нет, пустить кровь, а затем сушить его на сильном ветру и под жарким солнцем, чтобы провялить.

– Но, как я понимаю, в таких количествах соль нам не найти, да и времени на сушку этой массы туш тоже нет, – с решимостью проговорил Данда.

Он посмотрел прямо в глаза комиссара, а затем добавил, словно решив для себя:

– Остается один выход – отправлять скот живьем. Корм и воду в ограниченных количествах можно сразу погрузить в вагоны, или по пути найти.

Комиссар, услышав его, задумался. Молча кивнув, он понял, что решение предстоит сложное, но этот молодой человек, с его неравнодушием и знаниями, оказался прав.

Маловероятно, что его слова дошли до местного начальства. Но, видимо, и сами поставщики вскоре поняли свою ошибку. По мере того как эшелоны с мясом начинали терять свою ценность уже на пути, после нескольких случаев порчи груза, было принято решение, которого требовал здравый смысл: отправлять скот живым. На этот раз все понимали, что иначе не обойтись. Слишком дорого обходилось не только мясо, но и репутация всей операции.

Вскоре Данда, как и предсказывал, стал сопровождать эти эшелоны. Он выполнял тяжелую и неблагодарную работу охранника, кормильца и поильца скота, не давая поголовью пропасть на пути. Взвалив на плечи не только ответственное дело, но и бесконечный груз усталости, он продолжал нести свою службу, за которую, впрочем, никто особо и не благодарил. Сам виноват – никто же его за язык не тянул, когда он решился бороться за правильное дело. Но теперь его задача была ясна, и он выполнял ее, как мог.

Насколько это было тяжело для него, он и сам понимал. Иногда, останавливаясь в темные ночи у тихих железнодорожных станций, Данда чувствовал, как тело отказывается идти дальше, а усталые глаза не хотят смотреть на горизонты. Но его решимость и понимание того, что только благодаря таким усилиям возможно было избежать катастрофы, двигали его вперед.

Остальные два брата Шукеновых остались без работы.

Кадырбек, человек с сильным характером и чувством перемен, не захотел возвращаться в малолюдный аул. Он был очарован ритмом и динамикой будней маленького железнодорожного разъезда, где жизнь казалась более живой и многогранной, чем в степной глухомани. Для него это было почти новым миром, где не было места старым заботам и бесконечному беспокойству.

Так, шаг за шагом, он решил связать свою судьбу с железной дорогой. Поступив в Оренбургскую школу фабрично-заводского ученичества, он выбрал специальность железнодорожного мастера. Это была совершенно новая глава в его жизни, полная трудностей, но и возможностей для роста. Путь железнодорожника стал для него настоящим вызовом, но Кадырбек был готов принимать любые решения, чтобы оставить прошлое позади.

С другой стороны, Мурат, человек с более приземленным взглядом на жизнь, вернулся в отчий дом. Он не мог представить себе другую судьбу, кроме той, что вел род Шукеновых веками – жить в своем ауле, среди родных просторов. Преклоняясь перед традициями и уважая тех, кто остался на родной земле, Мурат оставался приверженцем семейных ценностей и работы на родной земле, которой его сердце всегда будет предано.

***Газетные страницы того времени пестрели радостными новостями о победах Советского Союза над Финляндией, но для последнего бая рода Шукеновых мир, казалось, уже не существовал. Внутри него все постепенно утихало, как закат над степью. Он почувствовал, что пришло время уходить, и собрал вокруг себя самых близких – родных и домочадцев, чтобы провести последние дни в окружении тех, кого любил и уважал.

Баймухамбет велел поставить во дворе свою юрту и постелить в ней мягкие курпешки – казахский коврик, символ уюта и спокойствия. Этот момент был особенным: жизненный круг замыкался, как и у каждого настоящего казаха, чья жизнь всегда начиналась в правой части юрты, где находился детский бесик, и должна была завершиться там же, среди близких, на родной земле.

В юрте стоял деревянный атағаш – устройство, на котором усопшего несут в последний путь. Его часто тоже называют бесиком. От колыбели до последнего покоя – эта неизбежная цикличность жизни. Как гласит казахская пословица: "Тал бесіктен жер бесікке" – от колыбели до земляной колыбели. Этот жесткий круг жизни, где смерть и рождение – неразрывно связаны, оставался на протяжении веков важнейшей частью казахской философии и взглядов на мир.

Ближе всего к изголовью своего отца сидел Мурат, старший сын, поджав под себя ноги, как вело традиционное казахское сидение. Образование, которое Баймухамбет сумел дать своим детям, не было напрасным трудом. Мурат стал человеком значительным в своей общине, председателем сельского совета, и теперь стоял на пороге новой жизни, которую он строил с крепкой верой в будущее. Его взгляд был спокойным, но в глубине глаз читалась печаль, которую он старался скрыть.

За его спиной стояла его жена, Жамиля, нежная и верная супруга. Она была любящей женщиной, но теперь ее лицо было покрыто неизбежной печалью, которую трудно было скрыть. Печаль эта не касалась смерти свекра. Она была глубже и более личной, о которой немногие знали, но которая была частью ее жизни с того момента, как родился их сын, Саркен. У мальчика была одна нога короче другой, и эта несправедливость судьбы отравляла ее душу. Жамиля старалась не показывать своей боли, но тяжелое бремя матери, чей ребенок сталкивается с трудностью, не могла оставить ее без следа.

В ее сердце всегда горела искренняя молитва: "Пусть Аллах даст мне силы, чтобы с достоинством принять эту беду, с любовью воспитывать сына и нести через жизнь его боль". Эти невысказанные слова, скрытые за взглядом и жестами, были для нее источником внутренней силы, надежды, и любви, несмотря на тень, что всегда висела над ее счастьем…

– Знаешь, Кадырбек, – хриплым голосом обратился к своему среднему сыну Баймухамбет, – тебе, наверное, больше всех повезло. Волею всевышнего ты стал единственным потомком нашего великого рода табын, кто смог вернуться на родину предков, на берег реки Елек.

– Аке, – сдержанно обратился к отцу Кадырбек, чувствуя в его словах не только горечь, но и ту легкую иронию, с которой старик воспринимал новую реальность. – она теперь называется Илек.

Кадырбек был дипломированным мастером железнодорожных путей. По распределению его отправили работать на станцию Аккемир, которая когда-то была частью родовых владений их предков до столыпинских реформ. Это место стало для него символом возвращения, пусть и под другим именем, в родную землю.

Баймухамбет молча кивнул, сдерживая волну благодарности, которая поднималась в его душе. В его мыслях мелькали слова благодарности небесам за то, что хотя бы один из его сыновей смог вернуться на эти священные земли. Степь, река, знакомые горизонты – все это вновь стало частью их жизни.

И все же не все в жизни было идеально. Баймухамбет не почувствовал особой боли по поводу того, что начальником его сына стал Исенгалиев, тот самый переводчик, который когда-то, возможно, перешагивал через гордость казахов. И пусть его роль в этом новом устройстве мира была необычной и порой спорной, старый бай осознавал, что в новых обстоятельствах они все должны как-то приспосабливаться.

– Главное, сын, что ты вернулся сюда, – произнес Баймухамбет, глядя на Кадырбека с отцовским благословением. – А то, кто там у тебя начальник – не важно. Мы все в этой жизни что-то меняем, даже если не можем сами понять, что именно.

А еще бывший бай благодарил Всевышнего за то, что его средний сын Кадырбек нашел себе жену, которая была словно воплощением идеала казахской невестки. Зауреш, робкая и скромная красавица, ходила по дому с таким благоговейным спокойствием, что Баймухамбет иногда думал: она не ступает ногами по земле, а бесшумно парит, едва касаясь поверхности. Ее уважение к родителям и мужу поражало – беспрекословное, искреннее, она была для всех примером.

Лишь одно не давало старому баю покоя. Как такая безупречная женщина могла родить столь озорную и шумную внучку, как Алтын? Маленькая черноглазая девочка с круглыми щеками, закопченными загаром и испачканными засохшими соплями, была словно ветер в степи – неугомонная, непредсказуемая, неподвластная. Даже сейчас, в этот скорбный момент, когда вся семья со слезами в глазах сидела вокруг его смертного одра, Алтын умудрялась раз за разом влетать в юрту, бегать вокруг дедушки с визгом и криками, а потом снова вылетать наружу, где громогласно гонялась за курами и ягнятами.

Все попытки взрослых успокоить ее были тщетны. Даже строгие замечания матери не могли унять буйный нрав пятилетней девочки. И вот, когда Алтын в очередной раз ворвалась в юрту, домочадцы дружно зашикали на нее, но Баймухамбет вдруг улыбнулся. Он понял, что эта крошечная девочка словно нарочно напоминала ему о чем-то важном.

Алтын всем своим поведением будто бы старалась показать, что жизнь полна радости, что она слишком ярка, чтобы отказываться от нее. Ее звонкий смех, бесконечная энергия и бесстрашные забеги наполняли пространство светом, который противостоял тени надвигающейся утраты. Старик взглянул на своих родственников, печальных, подавленных, уже мысленно попрощавшихся с ним, и вдруг осознал, что только Алтын не принимает неизбежного. Она словно боролась за него, не желая уступить.

И в этот момент Баймухамбет почувствовал сильное желание жить. Он представил, как хватает внучку, подбрасывает ее под купол юрты, слышит ее заливистый смех и смеется вместе с ней, как будто все горести и тяготы его жизни растворились в этом беззаботном мгновении.

– Будь милостив Аллах к ней! – с тихой надеждой прошептал умирающий, ощущая в сердце одновременно тепло и благодарность.

Реже всех в отчем доме появлялся младший сын, Данда. Его визиты всегда сопровождались одним и тем же объяснением:

– Служба не позволяет, – говорил он, разводя руками, будто извиняясь.

После того как он впервые уехал сопровождать эшелон со скотом в Москву, его жизнь сделала неожиданный поворот. Данда стал охранником поездов дальнего следования, а затем поступил в военное училище. По его окончании он оказался в частях НКВД, и с того момента все, что касалось его службы, оказалось покрыто завесой тайны. Родные могли только догадываться о том, чем он занимается, но вопросы задавать было не принято. Данда интересовался их делами, но о своих говорил мало и поверхностно, как будто между ним и семьей возникла невидимая стена.

Особенно родню удивило его решение жениться на русской женщине, да к тому же значительно старше его. Жену звали Анастасия, и никто не мог понять, почему Данда выбрал именно ее. Казалось, это шло вразрез с традициями, но в семье Шукеновых давно уже привыкли не обсуждать поступки младшего сына. Анастасию приняли молча, без осуждений, как данность.