Полная версия:

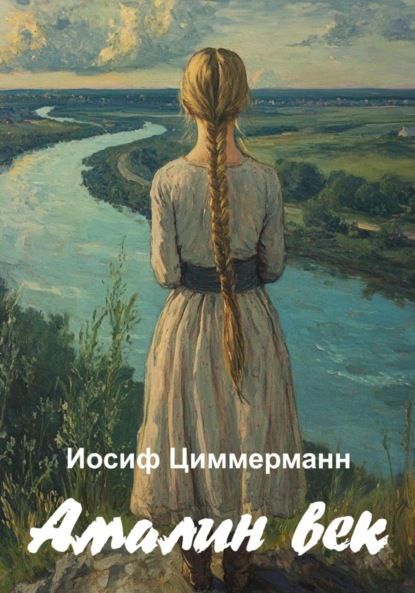

Амалин век

– Ты ведь вернешься? – неуверенно спросил Саркен, надеясь на ответ, который мог бы вернуть все на свои места.

– Не знаю, – только и сказал напарник, двигаясь прочь, уже в путь, который был предначертан ему судьбой.

Оставшись наедине с бескрайними просторами степи, Саркен вновь взглянул на отару овец. В голове не укладывалось, что война, несмотря на свою удаленность, затронет и его. Сколько еще ему предстояло научиться, осознать и понять, пока эта война не накроет его мир?

Саркен остался один на всех, как будто все, что было в его жизни, исчезло. Он все больше чувствовал, как тяжесть ответственности ложится на его плечи. Вся степь, все овцы, все заботы теперь зависели от него. Его отец, Мурат, был призван на фронт, и это было не только потерей близкого человека, но и утратой того, кто был для него примером и поддержкой. Мобилизация забрала всех мужчин, оставив Саркена и других подростков наедине с трудом и суровостью степи.

Даже директора, стоящего во главе совхоза с самого его образования в 1932 году, забрали на фронт. Взамен него прислали нового. Им стал бывший председатель парткома областного вино-водочного завода, которого почему-то освободили от военной службы и направили работать в село. И хотя Артем Матвеевич Федотенко не знал толком, где у овцы голова, а где хвост, однако ему доверили их тысячи. В придачу хромого чабана и около ста работоспособных женщин.

Саркен с недоумением и отчаянием наблюдал за тем, как новый директор, Артем Матвеевич Федотенко, с его отстраненным видом и полным отсутствием опыта в сельском хозяйстве, попытался взять на себя ответственность за совхоз. Этот человек, далекий от работы с животными и землей, быстро стал объектом насмешек среди старых работников, но ничего не мог сделать, чтобы улучшить ситуацию.

Для высокого и объемного Федотенко низкорослый Саркен был как красная тряпка для быка: парень сильно раздражал директора. Мало того, что чабан всегда был иного мнения и позволял себе противоречить начальнику, так он еще открыто сомневался в профпригодности руководителя.

– Этот сопляк окончательно страх потерял, – часто злился директор, – думает, что отпрыску председателя сельсовета все с рук сойдет.

В свою очередь, Саркен взаимно на дух не переносил нового директора. И не только потому, что Федотенко мог себе позволить прилюдно оскорбить его обидным, прилипшим как банный лист к нему со школьной скамьи прозвищем – Полторарубля. Саркену просто порядком надоели бесконечные и бестолковые споры с начальником. Одно дело, если бы его поучал мудрый человек, но совсем другое, когда это пытался сделать Федотенко, вообще не имеющий понятия в животноводстве.

Саркен избегал встреч с директором, инстинктивно понимая, что они не найдут общего языка. Вдалеке от села, где стояла его чабанская точка, он чувствовал себя гораздо свободнее, сосредоточенный на своем деле. На стойбище, среди овец, он мог забыть обо всех неприятностях и сосредоточиться на том, что ему было привычно и родно. Это место стало для него не только укрытием, но и способом сбежать от давления, которое казалось все более невыносимым в последние недели.

Для Саркена работа с животными, ежедневная забота о них, стала чем-то большим, чем просто обязанностью. Это было его укрытие, пространство, где он мог быть самим собой и где его мнение еще не ставилось под сомнение. А вот в ауле и особенно в присутствии директора его жизнь стала более напряженной и полной конфликтов.

Вот и в этот раз навестить свою маму Саркен запланировал на поздний вечер. В декабре, как известно, темнеет рано. Чабан уже в полдень загнал стадо в теплую кошару, закрыл наглухо ворота и, уже в сумерках оседлав коня, неспешной рысью поскакал в знакомом направлении. Старый мерин хорошо знал дорогу. Через пару часов переменным аллюром они одолели десять верст пути. Поднявшись на последний холм, за которым должна была располагаться усадьба совхоза, всадник с удивлением остановился. У подножия низину заливало озеро огня и света.

Аул не спал. Почти во всех окнах мерцали лампочки, а на окраине полыхали костры. Там же десятки прожекторов, как глаза собравшихся над падалью стервятников высвечивали суетливую толпу.

В эти минуты Саркен, как малое дитя с блестящими глазами, завороженно восхищался освещением, которое вот так, кажется, легко и просто могло разорвать непроницаемый мрак степи и ярко вырвать из темноты ночи жизнь односельчан.

Он был безмерно рад, что в их аул наконец-то провели электричество. Но в то же время непонятное чувство тревоги все больше и больше закрадывалось в его сознание. Саркен от роду страшился больших перемен и сюрпризов.

Пустив коня в галоп, чабан быстро приблизился к толпе односельчан и спешился. Казалось, что, несмотря на поздний час, здесь собрался и стар и мал всего аула. Одни копали в промерзшей земле полуметровой глубины ямы, а другие подтаскивали и устанавливали в них высокие столбы, утрамбовывая ногами вокруг них взрыхленную глинистую почву. По обширному периметру многочисленными штабелями лежали свежеструганные бревна.

– Издалека привезли, – догадался Саркен, понимая, что из местной чилиги и карагача такие толстые столбы не получится сделать.

Работами руководил лично Федотенко. Он неустанно носился туда-сюда, неизменно давая команды и подгоняя тружеников. Порой Артем Матвеевич и сам помогал подросткам тащить тяжелые бревна, после чего останавливался под падающим светом прожектора и, громко матерясь, вытягивал из своих холеных ладоней городского чиновника бесчисленные древесные занозы. Над неимоверно запотевшим директором поднимались клубы пара.

– Че здесь происходит? – недоуменно спросил Саркен, отыскав в толпе свою мать.

Отбросив лопату и небрежно вытерев руки об черный ватник, Жамиля в порыве нескрываемой радости обняла сына, которого не видела почти две недели. Саркен, не любивший телячьих нежностей, поспешил высвободиться из ее рук.

– Да вот, – отвечала мать, все еще не выпуская и не переставая ощупывать предплечья сына, как бы желая убедиться, что там все на месте и не сломано: – Пришло указание огородить старую шахту.

– А говорили же, что здешний уголь дерьмо.

– Так это когда было? – почему-то перешла на шепот мать. – Сказали, что сейчас и такой для обороны сгодится…

О горючем камне в степях Шубар-Кудука знали издавна. Видимо, когда-то одни из редких в этих полупустынных краях кочевников, останавливаясь на ночлег, собрал для ограждения своего очага валявшиеся то там то здесь странные камни, которые в огне тоже начинали гореть. Мы не знаем, сколько воды перекипело на этих кострах и сколько мяса тогда подгорело; главное, что степняки приметили свойство этого камня гореть сильнее и дольше, чем кизяк и дрова.

С приходом к власти большевиков в этих краях началась серьезная разработка залежей бурого угля. Ради этого на железной дороге построили разъезд и проложили путейную ветку к шахте. Привезли оборудование и специалистов из Донбасса. Но не прошло и пару лет, как из-за низкого качества шубаркудукский уголь оказался невостребованным, и все работы были прекращены. Человеческие массы растворились, оставив постройки в распоряжении ветров глухой степи…

И вот, видимо, снова вспомнили об этих залежах.

– А где они найдут шахтеров? – вслух рассуждал Саркен. – Мужики-то все на фронте.

– У государства всегда есть кому работать, – под стать своей новой должности председателя сельсовета ответила Жамиля, – наше дело маленькое – поставить лишь ограду…

Утром, покидая аул, Саркен еще раз с высоты холма взглянул на происходящее. От железнодорожного разъезда тянулась вереница многочисленных телег. На них подвозили дополнительные бревна, тюки колючки и другой материал.

– Они что всю степь хотят оцепить? – спросил сам себя Саркен и пустил коня вскачь.

Тогда еще никто не знал, что вокруг шахты в неимоверно сжатые сроки строилась зона…

А шахтеров действительно нашли. Сообщили, что добывать уголь будут немцы.

– Как немцы? – с испугом в глазах спросила на совхозном собрании одна пожилая казашка. – Прям настоящие?

– Конечно, настоящие, – расхохотался явно подвыпивший директор, – с крестом на роже и рогами на голове…

Федотенко не мог даже предположить, что его глупую шутку степной народ под впечатлением популярного в последние годы фильма о победе Александра Невского на Чудском озере действительно воспримет всерьез. Точная дата прибытия эшелона с немцами была неизвестна, поэтому даже жители отдаленных аулов на верблюдах и лошадях ежедневно, несмотря на январские морозы, добирались до разъезда, чтобы не пропустить поезда и своими глазами увидеть рогоносцев.

– А вы с чего тут нарядились? – то и дело скалился Федотенко, проезжая мимо по-праздничному одетых в национальные костюмы казахов. – Чай немцев привезут, а не долгожданных гостей.

Типичный городчанин не мог даже предположить, что эти усмешки в очередной раз открыто демонстрировали его собственную инородность в этих краях. Коренной житель степи не посмеет так сказать. Казахи свято чтут традицию гостеприимства – конакасы. К любому невооруженному чужеземцу они, в первую очередь, обязаны проявить уважение и учтивость. Для кочевников всегда желанны и любимы гости: будь то приглашенные, или случайные, или нежданные. И даже немцы, которых подневольно должны были скоро привезти для работы на шахте, для казахов в первую очередь были гостями их земли…

В один из дней их наконец-то привезли. С последним скрежетом тормозов товарного состава в округе воцарилась непривычная тишина. Кажется, что даже собаки перестали лаять. Как будто угроза появления страшилищ заставила и их подогнуть хвосты. В это мгновение сотни любопытных глаз были прикованы к дверям двенадцати крытых товарных вагонов – ”теплушек”. Все ждали команды. Никто ее не услышал, но она, видимо, была дана. Солдаты, вооруженные кто молотком, а кто кувалдой, с трудом выбили ригели, покрытые многодневным черным слоем смеси степного песка и паровозной копоти, чугунных литых засовов. С ужасным скрипом одновременно отодвинулись двери. Яркое зимнее солнце высветило силуэты стоящих в проеме людей, над которыми поднимались клубы выдыхаемого теплого пара.

Федотенко присвистнул и скороговоркой произнес:

– А было нас по сорок в тех буденновских вагонах, рассчитанных на восемь лошадей…

– Выгружаемся! – громко кричали конвоиры.

Налетающие порывы ветра развивали подолы платьев, выпрыгивающих на щебенку железнодорожного полотна приезжих.

– Ойбай! – воскликнула от удивления Жамиля. – Так это же женщины!

– Ага, – поддержали ее в толпе, – некоторые даже с детьми.

– Директор, а где же немцы? – разочарованно спросила все та же пожилая казашка, которая на собрании интересовалась как они выглядят.

– Так это и есть немцы, – как от назойливой мухи отмахнулся Артем Матвеевич.

Лишь тогда толпа поняла, что история про кресты и рога, оказывается, была глупой шуткой….

– А ведь обещали же мужчин прислать, – вслух размышляла мать Саркена.

– Не придумывай, – грубо одернул ее директор совхоза, – нам говорили, что немцев привезут. О мужчинах речь не шла.

– Так значит женщины будут под землей работать?!

– Немцы! – подняв указательный палец к небу поправил говорящего директор совхоза…

Артему Матвеевичу лишь с третьей попытки удалось вскарабкаться на свою лошадь и, неистово пиная ее, он поскакал в сторону виднеющейся вдали огороженной шахты. Звон и удары копыт по промерзлой бесснежной земле больно отдавались в голове Федотенко.

– Хоть бы одна сволочь поинтересовалась о том, как мне плохо, – злобно рассуждал он, все дальше отдаляясь от разъезда.

Директор уже не помнил, когда в последний раз получилось поспать больше четырех часов в сутки. Если честно, то совсем по-другому ему представлялась должность директора маленького совхоза, расположенного где-то в степи у черта на куличках. Тихой и спокойной мысленно рисовал Федотенко свою жизнь в глухомани. Знать бы ему, что все окажется наоборот.

Засуха прошлого года привела к сокращению численности скота. Бывший городской работник парткома практически круглосуточно не вылезал из седла, объезжая окраины в поисках катастрофично недостающих кормов.

В то же время совхозу постоянно повышали государственные нормы по мясопоставкам.

– Все для фронта! – одинаково объясняли и требовали в райисполкоме.

В этой ситуации было бы логичным отправлять на мясобойню еще больше овец. Но как тогда выполнить повышенные планы увеличения поголовья скота?

– Тот же Полторарубля говорил, – на скаку рассуждал Федотенко, – что овцы могут жить от двенадцати до двадцати пяти лет и чаще всего приносят минимум по два ягненка в год. А это значит, что, зарезав лишь одну овцу, можно потерять до пятидесяти голов.

Конечно же, директор совхоза в этот момент излишне взвинчивал себе нервы, иначе бы он вспомнил полностью всю речь Саркена, который ему пояснял, что каждую овцу в принципе не целесообразно держать более семи – восьми лет, ибо у них потом быстро стираются зубы, шерсть становится непригодной для использования, а мясо жестким.

Мысль о хромом чабане и сложившаяся в воображении неимоверная цифра нерожденного поголовья скота заставили Федотенко судорожно передернуться всем телом. Он резко и сильно хлестнул по крупу коня плетеной нагайкой, которая с недавних пор стала его неизменной спутницей.

Ко всему еще Артема Матвеевича раздражал его неналаженный, почти холостяцкий быт. Никто за ним не ухаживал, ибо супруга с детьми осталась жить в городе и категорически отказывалась перебираться к нему в «сельскую дыру». Именно так она называла его новое место работы, в чем, несомненно, была права. У Федотенко порой даже закрадывалась мысль, что она просто его не любит. «Подруга дней моих суровых» должным образом не оценила те старания, которые ему пришлось предпринять, чтобы избежать мобилизации на фронт. Он хотел как лучше для семьи, а в результате оказался один в изгнании. Казалось, что, если поставить женушку перед выбором: остаться вдовой красноармейца или жить в ауле – она все равно выбрала бы жизнь в городе.

– Тут и без похмелья голова с утра трещать будет, – пожалел себя директор совхоза…

Через четверть часа Федотенко уже приблизился к территории шахты. Колючая проволока высвечивалась серебром на солнце, а от новостроек пилорамы, трех длинных бараков, нескольких подсобных зданий и вышек для охраны несло свежей древесиной.

Многометровой высоты гора желтых опилок своей свежестью несуразно смотрелась на фоне пыльной окружности. Из Оренбурга прикомандировали трех рамщиков и пятерых плотников. На пилораме теперь круглосуточно помимо досок для бараков изготавливали крепежи, опоры и подпорки для тоннелей шахты.

Жители аула подсчитали, что на зоне могли поместиться до пяти сотен людей.

– Оно так и выходит, – прикинул директор, – двенадцать вагонов по сорок немок, плюс охранники и управление.

Неделю назад на зоне появился комендант. Низкорослый и толстый чиновник, чья лысина всегда сверкала как начищенная.

– Интересно, чем он ее полирует? – при виде коменданта шептались аульные злые языки.

За круглыми и толстыми стеклами очков скрывались маленькие, всегда прищуренные глазки Шенкера. Михаил Ильич всегда носил военную форму, хотя не имел звания и был откомандирован на эту должность из Воронежского обкома партии.

Надо отдать должное, организацией охраны и быта будущих заключенных зоны он с первых же дней руководил так хорошо, как будто всю жизнь только этим и занимался. Присланные горные инженеры так же удивлялись, как быстро Шенкер освоился с основными принципами шахтерского дела и активно участвовал в формировании норм добычи угля. К тому же Михаил Ильич смог убедить райисполком в том, что соседний совхоз в состоянии взять шефство над рабочими шахты.

Директору совхоза и коменданту лагеря сегодня предстояло договориться о количестве и сроках поставок мяса для заключенных.

На пункте пропуска Федотенко спешился и привязал коня к одному из столбов ограды.

– Где здесь комендант? – обратился он к охраннику. – Товарищ Шенкер назначил мне встречу…

***В это время на разъезде любопытство местных жителей, разочарованных отсутствием сенсации, значительно поубавилось и оставшиеся лишь вынужденно и почти безразлично наблюдали за разгрузкой эшелона безрогих пассажиров.

А вот сотни выстроившихся в колонну немок, наоборот, с открытым интересом буквально до мелочей рассматривали толпу собравшихся на них поглазеть казахов. Инородный внешний вид встречающих пугал и забавлял одновременно. Прибывшим могло показаться, что их полукругом огораживает сплошная стена из меховых больших шапок на головах стариков и подростков, женских высоких головных уборов, наподобие накрученных в форме бидона многометровой белой ткани и конусообразных с перьями на макушках колпаков у девушек. Темные, широкие, как будто приплюснутые лица с непривычно узким разрезом глаз были европейкам в диковинку. Уроженцы казахстанской степи, одетые в разношерстные овечьи тулупы, большинство восседающих на спинах лошадей и верблюдов, должны были показаться немкам чуть ли не дикарями, а звуки столь незнакомой им восточной речи напоминали шаманское заклинание духов. Некоторые из женщин в строю колонны уже осеняли свои лица крестным знамением, вероятно, невольно рисуя в голове сцены ворожбы местных колдунов, приносящих одну из них в жертву своим богам.

Как немки ни старались прислушаться и понять, но казахский язык казался им набором случайных и бессмысленных звуков.

– Абракадабра! – прокричала в сторону зевак одна из женщин в мужском бушлате, держа на руках закутанного в байковое одеяльце младенца.

Будто в ответ двое казахских старушек через головы оцепления стали кидать в колонну маленькие серые камушки. Немки старались уклониться от болезненных ударов, как им показалось светлой гальки железнодорожного полотна, а матери инстинктивно прикрывали своим телом детей.

В этот момент неожиданно в сторону местных зевак в темпе направился один из солдат-проводников. Напуганные его приближением обе пожилые шкодницы быстро скрылись за спинами своих односельчан.

– Есть тут врач? – крикнул солдат на ходу. – В вагоне женщина рожает.

– Ойбай! – раздалось в очередной раз над степью…

Беременную на носилках принесли в медпункт, расположившийся в несуразной маленькой деревянной пристройке. Амбулатория, видимо, изначально тут и не планировалась. Спартанским было и ее убранство: у окна ютился покрытый белой простыней столик, рядом с ним деревянная табуретка, возле задней стенки расположилась кушетка, а у печи, выложенной из красного кирпича стояла ширма. Всем было известно, что за ней жила работница амбулатории.

Фельдшеру, Марии Кузьминичне, уже не раз доводилось принимать роды. Прогнав из комнаты зевак, она уверенно оказывала необходимую помощь лежащей на кушетке в схватках женщине лет тридцати.

В этот раз тоже все обошлось. Запеленав новорожденного в кусок белой простыни, акушерка передала ребенка матери.

– Поздравляю! – садясь за стол, облегченно произнесла Мария Кузьминична. – У вас родился сын. Остатки простыни можете забрать с собой, разрежьте на сменные пеленки.

– Спасибо вам! – с кушетки раздался слабый голос.

– Будем оформлять, – фельдшер открыла лежащий на столе журнал, – ваше имя, фамилия и дата рождения?

– Амалия Лейс, 19 сентября 1910 года.

– Отец ребенка?

– Давид Шмидт, 1919 года рождения.

– Число и месяц?

– Не знаю, – призналась Амалия.

Фельдшер с удивлением посмотрела на немку, но ничего не сказала по этому поводу. А Амалия с ужасом для себя призналась, что она практически ничего не знала о жизни своего Давида. Даже день его рождения. Он ведь никогда его не праздновал. Жизнь и работа в коллективе совхоза была подчинена лишь одной идее – строительству светлого будущего. При этом абсолютно не хватало времени на что-то личное, тех же разговоров и воспоминаний о прошлом и предках.

– А почему у вас разные фамилии?

– Мы не успели расписаться. Его забрали на фронт.

– Ну, тогда вообще тут не о чем говорить. Без документа бракосочетания или личного согласия мужчины я не могу записать его как отца.

Амалия склонила голову над ребенком и тяжело вздохнула, она совсем забыла о письме Давида, в котором он так радовался скорому рождению их совместного ребенка. Женщина не нашла в себе сил, чтобы возразить. Депортация из Поволжья – когда у нее отобрали все документы, почти двухмесячная дорога в телячьем вагоне, нередко без воды и хлеба, плюс еще беременность – кажется навсегда отбили у нее желание возмущаться.

– Мой муж на фронте, пропал без вести, – все же тихо промолвила она.

– Поставим прочерк, – тяжело вздохнув постановила фельдшер, – как сына назовешь-то?

– Николаус, – у Амалии был готов ответ.

– Что за имя такое? – оторвала свой взгляд от журнала фельдшер.

– Немецкое. В честь его дедушки.

Мария Кузьминична встала и подошла к матери с новорожденным. Она положила пахнущую хлоркой и йодом ладонь на плечо Амалии и глядя ей в глаза участливо сказала:

– Мало того, что у ребенка официально нет отца, идет война с Германией, так ты ему еще и немецкое имя решила дать. Ты что, враг своему дите? Хочешь, чтобы его здесь со свету сжили?

– Мой муж просил, если будет сын, назвать Николаусом. Он мне с фронта в письме это написал. Я могу показать.

Амалия действительно попыталась достать бумаги, которые у нее были спрятаны в потайном кармашке на груди, но Мария Кузьминична остановила ее.

– Я и так верю. Но дело не в этом. Ребенку надо дать более русское имя. Вот что похоже на ваше Николаус? Николай! Запишем мальчика Колей. Отцу потом объяснишь…

Жети ата – дерево жизни

Зима осталась бесснежной. Весенние дожди тоже обошли район Шубар-Кудука стороной. Совхозные отары овец, в поисках подножного корма, подобрали в ближайшей округе практически каждое зернышко и былинку, умудрились даже докопаться и поглотить корни многолетней полыни. Так что проснувшейся из зимней спячки степи чисто биологически не осталось чем себя позеленить.

Саркен выбился из сил, пытаясь найти корма для скота. А тут еще и напряженная пора массового окота овец началась. Местные животноводы называют ее сакман. До войны в этот весенний период каждый работник был на счету. Даже старшеклассников привлекали для помощи чабанам. Сейчас же не только всех мужчин из совхоза на фронт забрали, но и с засухой приходилось бороться. Федотенко отправил две женские бригады в отдаленный город Эмба. Там в районе одноименной реки обильно рос камыш. Конечно, не самый подходящий корм для скота, но лучше, чем ничего.

А с окотом овец в этот раз должны были помочь безрогие немки из соседнего женского лагеря. Получив пару бутылок самогона и три бараньи туши, комендант согласился выделить на сакман небольшую группу заключенных. За несколько дней до их прибытия директор совхоза в своем кабинете самолично сообщил Саркену о выгодной сделке:

– На три месяца десять бесплатных работников!

– А как же с их охраной? – намекая на то, что это подневольные, испуганно спросил чабан.

– Во-первых, объяснишь им, что в степи бежать некуда, – указательным пальцем правой руки Федотенко загнул мизинец своей левой ладони, – от жажды сдохнут или волки их сожрут.

– Во-вторых, – он загнул безымянный палец, – на свежем воздухе им будет лучше, чем в шахте под землей.

– А, в-третьих, – директор совхоза задумался на минуту и, не загибая дальше средний палец, просто махнул в сторону чабана, – это твоя проблема, сам ее и решай…

В один из дней середины марта к совхозным кошарам прибыла помощь из зоны. Группу никто не охранял. Проводником у немок оказался десятилетний Тимур. Почти двадцать километров по бездорожью мальчишка умудрился не заблудиться и к полудню вывел группу к чабанской точке.

– Ойбай! – взвыл Саркен, как раз пригнавший в это время отару на водопой к расположенному возле его жилища пруду.

Как в цыганском таборе, у каждой женщины на руках было по ребенку. Вообще-то дети стали неожиданностью в лагере. Ведь из мест высылки в эшелоны погрузили исключительно бездетных взрослых, но никто не додумался проверить женщин на беременность. А таких, как оказалось, было немало. Некоторые немки родили во время многонедельной транспортировки или уже по прибытии в лагерь.

Кормящие матери как рабочая сила не представляли интереса для шахты и были скорее обузой. Видимо, желая избавиться от лишних ртов на зоне, Шенкер распорядился отправить на сакман всех заключенных с детьми.

– Вот же еврей! – воскликнул Саркен и со злостью хлопнул себя кнутом по сапогу. Он не счел нужным подойти и поговорить с присланными работницами и после короткого перерыва снова погнал отару на пастбище.

Чабан позже расскажет об этом директору совхоза. Но Федотенко даже не удивится. На месте коменданта Шенкера он наверняка поступил бы так же.