Полная версия:

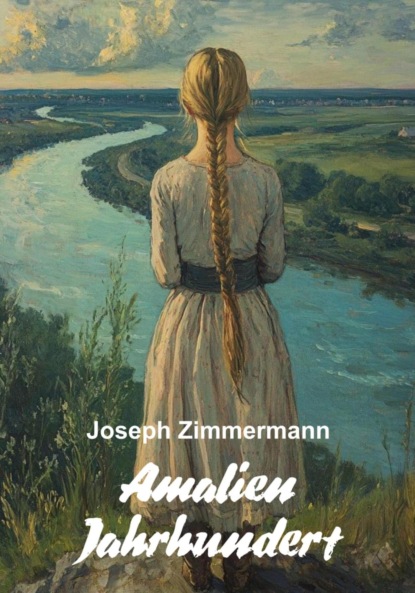

Amalien Jahrhundert

Und obwohl es ihm Angst machte, ins Heimatdorf zurückzukehren – die Überquerung der breiten Wolga und der unvermeidliche Zorn des Nachbarn, dessen Boot er ohne Erlaubnis genommen hatte, erschreckten ihn –, schien David keinen anderen Ausweg zu sehen. Die Leiterin hatte recht: Ohne Russischkenntnisse hatte er im Staatsgut nichts zu suchen. Aber wie sollte er die Sprache lernen, wenn er unter den Deutschen lebte?

Nachdem er das verbliebene Brot gegessen und ein paar Handvoll angefrorenen Schlehen gepflückt hatte, kroch David noch vor Sonnenuntergang in einen der Heuhaufen, die das Feld zwischen der Wolga und der Siedlung bedeckten, und schlief sofort ein.

Am frühen Morgen des nächsten Tages saß er wieder auf den Stufen des Verwaltungshauptsitzes des Staatsgutes, diesmal ohne Frühstück. Wie am Tag zuvor kam als Erste die bereits bekannte Frau mit dem roten Kopftuch und öffnete die Tür.

– Bist du schon wieder hier? – fragte sie überrascht und breitete die Arme aus.

Ohne ein Wort zu sagen, sah David sie an, ohne den Blick abzuwenden.

Bald versammelte sich die gesamte Leitung des Staatsgutes im Gebäude. David wartete geduldig auf den Erscheinen des lockigen Mannes und folgte ihm, als dieser auftauchte.

– Guten Morgen! – rief der Junge laut und nahm seine Mütze ab.

– Erklär ihm doch mal, – wandte sich die Leiterin an den unfreiwilligen Übersetzer Anton, – wir haben keine Arbeit für ihn. Er ist noch zu jung.

Gerade wollte Anton ihre Worte übersetzen, als David mit zitternder Stimme dazwischenfuhr:

– Ich werde ja wachsen. Ich werde alles lernen. Ich kann ein Pferd beschlagen, Äxte und Sicheln schärfen! Glaubt ihr wirklich, ich kann mich nicht in eurem Traktor auskennen?

Anton seufzte schwer und übersetzte die Worte des Jungen.

In dem Raum herrschte eine angespannte Stille. Anscheinend überlegte jeder, was er mit diesem hartnäckigen und verzweifelten Jugendlichen anfangen sollte.

– Nina Petrowna, was halten Sie davon, es zu versuchen?, – wandte sich Anton plötzlich an die Leiterin. –Vielleicht wird der Junge doch noch nützlich? Wir können ihn doch nicht den ganzen Winter draußen lassen. Unser Staatsgut wurde schließlich gerade für Waisenkinder geschaffen. Wegen seiner kleinen Größe und weil er kein Russisch spricht, nehmen wir ihn nicht?

Die Leiterin schaute in Davids Richtung, dann blickte sie zu den anderen Anwesenden. Sie hielt ihren Blick auf Anton, dann sagte sie düster:

– Du weißt doch, dass wir nur volljährige Kinder nehmen, die die Schule abgeschlossen haben.

– Was sollen wir tun? Wo sollen wir ihn hinschicken? In der Nähe gibt es kein Heim für Kinder“, antwortete Anton und legte überzeugend seinen Arm um Davids Schultern. „Ein Jahr geht schnell vorbei, das merkt niemand. Die Jungs im Gemeinschaftswohnheim werden sich zusammenrücken, und ich helfe ihm mit Russisch.

– Hast du überhaupt die Schule besucht? – fragte Nina Petrowna, während sie Formulare aus dem Schreibtisch zog.

– Nein, – gab David ehrlich zu.

– Gut, du wirst also im Gemeinschaftswohnheim wohnen, in der Kantine essen, – übersetzte Anton fröhlich die Worte der Chefin. – Vier Tage Arbeit auf dem Feld und in der Werkstatt, zwei Tage Traktorführerkurse. Sonntags gibt’s Allgemeinbildung. Erholen wirst du dich, tut mir leid, nicht können.

– Was für Arbeit soll es jetzt auf dem Feld geben? – wunderte sich der Junge. – Die Ernte ist doch schon eingebracht, bald wird es auch Schnee geben.

– Hast du schon von Wintergetreide und Schneeverwehungen gehört? – Die Frau lächelte leicht, als sie ihn ansah. Sie begann, ihn zu mögen. – Du gehst ins Lager, da bekommst du Walenki (Filzstiefel) und Watnik (gepolsterte Arbeitsjacke). Sag einfach, ‚Deine Mutter‘ hat es so angeordnet. Sie werden dich verstehen. Wie soll ich dich nennen, Zwerg?

– David, – stellte sich der Junge vor, und ihm kamen Tränen in die Augen. Aber es waren Tränen des Glücks. Das Staatsgut hatte ihn in seine Familie aufgenommen…

***Hier war alles anders – neu, fremd und unbekannt. Die Siedlung erinnerte an ein kleines Universum mitten in den endlosen Steppen: drei lange Baracken für Wohnzwecke, eine Kantine, ein Verwaltungsgebäude, eine mechanisierte Werkstatt, ein Klub, ein Badhaus, ein Genossenschaftsladen und mehrere Lagerhäuser. Etwas abseits, wie in versteckten Ecken, waren der Kuhstall und der Schweinestall zu sehen.

Man erzählte, dass die Idee zur Gründung dieses Staatsgutes persönlich von Genosse Stalin stammte. Der Legende nach begann alles mit seinem Besuch in Kuban, im kürzlich eröffneten Waisenhaus. Damals beklagte sich der Direktor der Einrichtung:

– Die Kinder hier, Josef Wissarionowitsch, haben nichts zu wünschen, sie sind versorgt. Aber wohin sollen sie nach der Schule gehen – das ist das wahre Problem. Viele geraten wieder auf die Straße, werden zu Gaunern, Dieben oder sogar Banditen.

Stalin dachte nach, fuhr mit den Fingern an seiner Pfeife und sagte:

– Wir müssen unbedingt einen Weg finden… dieses junge Volk in die richtigen Bahnen zu lenken.

– Aber wie, Genosse Stalin? Sie zerstreuen sich nach dem Verlassen des Waisenhauses wie Herbstblätter im Wind. Es ist unmöglich, sie zu überwachen…

Nach diesem Gespräch begann auf der linken Seite der Wolga die Arbeit. Genau zu dieser Zeit wurde das Staatsgut mit dem lauten Namen „Kusnez des Sozialismus“ für die Absolventen der Waisenhäuser gegründet.

Zu jener Zeit waren diese Gegenden eine wahre Einöde. Endlose Steppen, in denen man auf hunderten von Kilometern weder ein Dorf noch einen Reisenden traf. Das Staatsgut breitete sich auf diesem weiten Land mit unglaublichem Elan aus. Hierher kamen junge Komsomolzen und Waisenkinder aus dem ganzen Land. Sie lebten hier, arbeiteten, teilten sich Unterkunft und Nahrung wie eine große multinationale Familie.

Für David war dieser Ort eine echte Entdeckung. Zum ersten Mal traf er so viele verschiedene Menschen: Weißrussen, Moldauer, Tataren, Armenier. Sogar in der Kantine des Staatsgutes gab es eine bunte Vielfalt. Der Koch für die ersten Gerichte war ein Ukrainer, für die zweiten war ein Usbeke verantwortlich, und für das Gebäck sorgte Achat – ein Kaukasier, in dem georgisches und kabardinisches Blut flossen.

Achat war ein Mann mit einer komplizierten Geschichte. Seine Geschichte, die David später hörte, erschütterte ihn. Onkel mütterlicherseits, die die „Schande“ einer gemischten Ehe nicht akzeptierten, töteten Achats Vater. Der Verlust des geliebten Mannes trieb seine Mutter zum Selbstmord. Die Großmutter gab dem Jungen für kurze Zeit Wärme und Zuflucht, starb aber bald. Die Verwandten weigerten sich, den „Bastard“ aufzunehmen, und der fünfjährige Achat landete im Waisenhaus.

Jetzt jedoch war Achat einer der auffälligsten Menschen im Staatsgut. Von mittlerer Größe, aber mit mächtigen Schultern, besaß er unglaubliche Kraft und gewann immer bei den Wettkämpfen im Staatsgut. David, klein und schmächtig, konnte nicht anders und forderte den Mestizen im Sportring heraus. Der Kampf war kurz, aber selbst Achat musste sich anstrengen. David verlor, aber sein Mut und seine Beharrlichkeit beeindruckten Achat. Von da an wurden sie Freunde.

Achat, der mit einem freundlichen Lächeln an den Ring dachte, neckte David manchmal:

„Du, Deutscher, kannst nicht nur mit dem Schmiedehammer umgehen, sondern versuchst auch, Feuer in einem Kampf zu zeigen. Gut gemacht, du hast echten Mut!“

Und David nickte, gerötete Wangen, wissend, dass in diesem neuen Ort seine Beharrlichkeit und Ausdauer ihm helfen würden, sein Leben neu aufzubauen.

Am Tisch des Staatsgutes probierte David zum ersten Mal in seinem Leben Gerichte wie Vinaigrette, Okroschka, Charcho, Kohlrouladen, Wareniki und sogar Schaschlik. Letzteres war übrigens speziell für ihn von Achat zubereitet worden, der beschloss, seinen Freund mit etwas Besonderem zu verwöhnen. Der Duft von gebratenem Fleisch mit Gewürzen, der von den Spießen aufstieg, ließ den Jungen alles andere vergessen. Es war ein wahres Fest der Sinne – ganz anders als die bescheidene Suppe, an die er gewöhnt war.

Die Kantine des Staatsgutes beeindruckte David überhaupt. Offene, lange Tische, hunderte von Menschen, die aßen, ohne sich zu verstecken oder Angst zu haben – all das war für ihn neu. Wenn er sich an sein Dorf Müller erinnerte, konnte er sich an diese Freiheit nicht gewöhnen. Dort, in den Hungerjahren, war Essen fast etwas Verbotenes, wie eine Sünde, die man verbergen musste. Man aß schnell, heimlich, oft in einer Ecke, weit weg von den Augen der Passanten. Die Fensterläden wurden geschlossen, damit niemand sah, wie die Familie ein bescheidenes Stück Brot oder eine Schüssel Suppe teilte. In den schwersten Zeiten versteckten sie das Essen sogar voreinander, um keinen Neid oder Tränen zu wecken.

Aber hier im Staatsgut war es anders. Hier herrschte Gemeinschaft. Ja, das Leben war hart, und die Arbeit zermürbend, aber niemand starb vor Hunger, und das Essen hörte auf, ein Symbol des Überlebenskampfes zu sein. David begann zu verstehen, was es bedeutet, unter Menschen zu leben, mit ihnen Arbeit und Freude zu teilen.

Die Arbeit im Staatsgut war jedoch nicht nur schwer, sondern auch kompromisslos. Jeder wusste: Um „ein neues Leben zu schmieden“, musste man all seine Kräfte investieren. Die Komsomolzen brannten vor Enthusiasmus und nannten sich stolz die Baumeister der Zukunft. Die älteren Genossen aus der Parteikommission ließen nicht nach – sie behielten den Überblick, unterstützten den kämpferischen Geist mit Vorträgen und erinnerten an die Bedeutung ihrer Arbeit.

Der Klub in der Siedlung wurde nur bei besonderen Anlässen geöffnet – meist zu staatlichen Feiertagen. Und vor den Tänzen gab es immer eine feierliche Rede oder einen Vortrag. Dies war ein unveränderlicher Teil des Lebens im Staatsgut – etwas Formalität, etwas Spaß.

David hörte diesen Vorträgen mit Mühe zu, verstand wegen der Sprache nicht alles, aber er fühlte: Hier war alles anders. Dies war eine neue Welt, in der die Menschen zusammenarbeiteten, als Gemeinschaft lebten, und jeder seine Bedeutung spürte. Sogar so ein kleiner und unbeholfener Junge wie er.

***Es sind drei Jahre vergangen. In dieser Zeit hatte sich David deutlich verändert. Er war breiter in den Schultern, den Wangenknochen geworden, und sein Nacken sowie seine Arme hatten sich mit Muskeln gefüllt, als wären sie mit schwerem Blei gefüllt. Ja, mit genau dem schweren Metall, das nicht zu heben ist. Wie sollte man sonst erklären, dass er in jener Zeit, als Gleichaltrige in der Regel um fast einen halben Meter wuchsen, nur mühsam zwanzig Zentimeter hinzugewann?

– Aber dafür hast du genug Kraft für zwei, – ermutigte ihn Achat, klopfte seinem Freund auf die Schulter.

– Und der neue Kettentraktor ‚Kommunar‘ wird sicher mir gehören, – lachte David im Gegenzug. – Ich bin wohl der Einzige unter den Traktoristen, der in seiner Kabine stehend arbeiten kann!

David hatte die russische Sprache überraschend schnell erlernt, was alle ziemlich verblüffte. Obwohl ihm neue Wörter schwerfielen, beeindruckte er die Umgebung mit seiner klaren, fast fehlerfreien Aussprache. Die für Ausländer schwierigsten Laute – Ч, Щ, Ж, Ы – sprach er aus, als wäre er mit ihnen geboren.

David hatte das auf die Art eines Schmieds gelernt: durch Beobachtung, Beharrlichkeit und Fantasie. Zum Beispiel, um Ч und Щ richtig auszusprechen, stellte er sich vor, wie heißes Metall scharf in kaltes Wasser getaucht wurde. Der Laut Ж verband sich für ihn mit dem Geräusch einer Feile, die über Stahl schrammte.

Und der besonders schwierige Laut Ы, der im Deutschen einfach nicht existiert, war David inzwischen bestens vertraut. Eines Tages in der Schmiede, als er seinem Vater half, schlug er versehentlich mit dem Hammer auf seinen Finger. Der Nagel, das ist klar, wurde am nächsten Tag schwarz, aber der Schmerz im Moment des Aufpralls war so stark, dass der Junge am liebsten geheult hätte, wie ein Wolf. Stattdessen, mit zusammengebissenen Zähnen und gespannten Lippen, ließ er nur ein dumpfes „Уыыы!“ von sich.

So wurde Ы, das im Deutschen einfach nicht existierte, für David vertraut und sogar eigenartig.

Mit der Zeit gelang es ihm, das Chaos der russischen Sprache in seinem Kopf zu ordnen – mit ihren vielen Fällen, Regeln und unzähligen Ausnahmen. Wie ein erfahrener Meister wählte er die Wörter so sorgfältig aus, wie eine Mutter die Schraube zu einer Mutter.

Doch es blieb eine Schwäche – das deutsche Verb „haben“. Dieses universelle Verb war so tief in seiner Rede verwurzelt, dass David es unweigerlich auch in russische Sätze einfügte.

– Ну, ты haben, давай быстрее!(Nun, du haben, beeil dich!), – konnte er seinem Kameraden sagen.

Diese zufälligen „haben“ ärgerten ihn selbst sehr, aber bei seinen Freunden lösten sie stets Lachen aus.

So behielt David, obwohl er sich redlich bemühte, „ein richtiger Russe“ zu werden, stets einen warmen Schein seiner deutschen Seele in sich.

Mit Technik jedoch hatte David nie Probleme. Jedes Teil eines Traktors konnte er blind, einfach durch Tasten erkennen. Sei es der „Kolomensky“, der „Zaporozhets“ oder der „Fordzon-Putilovets“, alles, was kaputt ging, erlangte in seinen Händen schnell ein neues Leben. Und den Einzylinder-Motor des „Karlik“ zerlegte David so schnell und baute ihn wieder zusammen, dass der kleine Traktor schon am Ende der Arbeitsschicht stöhnte, pfiff, fuhr und sicher pflügte.

Die Kollegen in der Maschinen-Traktor-Station (MTM) hatten längst bemerkt, dass David immer als Erster zur Arbeit kam und das mit unverhohlener Freude. Es war ihm nie nötig, erinnert oder gezwungen zu werden: Er lebte förmlich in der Werkstatt. Abends, wenn die anderen Arbeiter nach Hause eilten, blieb er oft, um das Begonnene zu vollenden oder einfach ein weiteres Rätsel des Eisenmechanismus zu lösen. Kein Mensch, sondern eine echte Maschine.

Die Leiterin, Nina Petrowna, hegte große Zuneigung für den fleißigen und besonnenen Jungen. Sie war besonders beeindruckt davon, dass David im Gegensatz zu vielen anderen Traktoristen im Staatsgut nie mit seinem Wissen und Können prahlte. Er versteckte sich nie hinter Ausreden wie „Das ist nicht meine Arbeit“ oder „Das soll der Spezialist erledigen“. David nahm gerne jede Arbeit an und bot oft seine Hilfe an, wenn er ein Problem bemerkte.

– Er hätte ein Landstreicher oder Bettler werden können, – sagte sie nicht selten mit Stolz. – Aber nein, er hatte genug Willensstärke und Verstand, um seinen Platz im Leben zu finden. Sieh nur, wie er fest auf seinen Beinen steht, wie ein echter Mann.

Die alleinstehende Kommunistin Nina Petrowna nannte David oft ihren Sohn, den sie nie gehabt hatte. Und das waren keine leeren Worte – sie war wirklich stolz auf den Jungen, der es geschafft hatte, sein schwieriges Schicksal in einen Weg des Erfolgs zu verwandeln.

Der Leiter der Werkstatt im Staatsgut, Onkel Anton, der einst für den deutschen Jungen bürgte, zeigte nun ebenfalls Zufriedenheit. David hatte seine Erwartungen voll erfüllt. Mehr noch, er war in seinem Handwerk so weit gekommen, dass Anton ihm das Unterrichten anderer Traktoristen anvertraute, obwohl diese oft älter waren als ihr Lehrer.

– Ich sagte doch, dass aus ihm etwas wird, – wiederholte Onkel Anton oft und schaute auf den fleißigen Jungen. – Sieh, wie die Jungs zu ihm aufschauen. Ein echter Fund.

Doch hinter all dieser "Erwachsenheit" des Teenagers schimmerte immer noch seine Kindheit hindurch. Besonders nachts, wenn er sich mit der Decke bis zum Kopf bedeckte und die Augen fest zuschloss, hatte er das Gefühl, seinen Vater zu sehen. In seiner Vorstellung saßen sie nebeneinander wie in alten Zeiten, und David erzählte stolz von seinem neuen Leben im Staatsgut. Er teilte jeden Erfolg mit: wie er den Traktor repariert hatte, wie er die neue Technik erlernt hatte, wie er bei der Ernte geholfen hatte. Es schien, als hörte der Vater aufmerksam zu und nickte zustimmend.

Natürlich sehnte sich David auch nach seiner Mutter. Ja, sie hatte ihn fortgeschickt. Ja, sie hatte ihn verraten. Aber sie war schließlich seine Mutter. Das Blut der Mutter konnte man nicht auslöschen, nicht ausmerzen. Es floss in ihm, brannte, rief ihn auf, zu verstehen und zu vergeben. „Ich muss sie unbedingt besuchen“, entschloss er sich eines Tages, die Fäuste ballend.

Wann aber? Und wie? Das Leben im Staatsgut war bis auf die Minute durchgeplant: mal die Aussaat, mal die Ernte, mal die Traktoren reparieren, mal eine neue Aufgabe übernehmen. Und all das lag auf ihm, dem jungen Komsomolzen. Keine Fehler, nichts versäumen. Und dazu noch das Studium – er musste sowohl Traktorist werden als auch seine Ausbildung nicht vernachlässigen.

Aber selbst wenn er freie Zeit gefunden hätte, wäre es nicht einfach gewesen, ins Dorf Müller zu gelangen. Direkt über die Wolga – ein Katzensprung, aber es gab keine Transportverbindung zwischen den Ufern. Fischer? Die musste man erst finden und überreden, sie hinüberzusetzen. Es blieb der lange Küstenweg.

Zuerst musste er stromaufwärts zur Stadt Pokrowsk fahren – hundert Kilometer bis zur Stadt, die in diesem Jahr zu Ehren von Friedrich Engels umbenannt worden war. Jetzt war sie die Hauptstadt der deutschen autonomen Republik. Von Engels aus musste er mit der Fähre über die Wolga nach Saratow übersetzen. Und dann wieder stromabwärts, noch hundert Kilometer, zu seiner Heimat.

David seufzte. An einem Tag würde es sicher nicht zu schaffen sein. Diese Reise schien ihm unendlich lang und anstrengend. Aber irgendwo tief in seinem Inneren glomm der Gedanke: „Ich werde einen Weg finden. Bestimmt finde ich einen.“

Hauptsache, der Wille ist da, und er wird einen Weg finden. Und es geschah etwas völlig Unerwartetes, von dem David nicht einmal zu träumen gewagt hätte. Ende September 1932 organisierte das Staatsgut „Kuznets des Sozialismus“ ein Erntefest zum Abschluss der Herbstarbeiten. Das Staatsgut hatte in allen Bereichen die ersten Plätze im Selmaner Kanton erreicht. Die Zeitungen lobten die Erfolge der Schützlinge – der Waisenkinder, die durch Arbeit und Fürsorge zu echten Baumeistern des Sozialismus herangewachsen waren. Alle Interessierten wurden eingeladen, die Ausstellung zu besuchen, um mit eigenen Augen zu sehen, wie das fortschrittliche Staatsgut arbeitete.

David bereitete sich auf das Fest vor, polierte seine neu gekauften Schuhe bis zum Glanz, bügelte die maßgeschneiderten weiten schwarzen Hosen und das ordentliche Kittelhemd. Lange stand er vor dem Spiegel und versuchte, seine widerspenstigen Locken zu bändigen, die in alle Richtungen abstanden, als wollten sie sich über seine Bemühungen lustig machen. Der ganze Prozess wurde begleitet von einer Rede, die er auf der Versammlung halten sollte. Schließlich gab er der widerspenstigen Frisur nach, setzte die Mütze auf und vergaß dabei völlig, dass Redner normalerweise vor der Tribüne den Hut abnehmen.

David wusste bereits, dass sein Porträt gestern auf der Tafel der Arbeiter des Monats vor dem Verwaltungsgebäude des Staatsgutes erschienen war. Auf dem Weg durch die Straße bemerkte er immer wieder, wie ihn die Dorfbewohner begrüßten und ihm gratulierten. Die Verlegenheit ließ seine Wangen erröten, aber er nickte nur und versuchte, seine Freude zu verbergen. Doch sein Herz pochte im Takt eines triumphierenden Marsches – es schien fast aus seiner Brust zu springen vor überschäumendem Stolz.

Er wusste, was er erreicht hatte. Noch vor kurzem war er ein einfacher deutscher Junge, aus dem Haus vertrieben, und nun war er der Held des Tages. David verstand, dass seine Arbeit, seine Ausdauer und sein Durchhaltevermögen ihm mehr eingebracht hatten, als er je zu hoffen gewagt hatte. Doch trotz des überwältigenden Stolzes versuchte er, seine Gefühle nicht zu zeigen. Er wollte nicht, dass jemand dachte, er sei überheblich geworden.

Plötzlich blieb er stehen, als stieß er auf eine unsichtbare Barriere. Auf der breiten Straße mit dem verdichteten Lehmboden kamen ihm seine Mutter und der Stiefvater entgegen.

Ein Moment schien stillzustehen. Alle drei standen wie versteinert. Einst hatte sich David diese Begegnung ganz anders vorgestellt. In seinen Träumen war er stark, schön und selbstbewusst zurück in das Heimatdorf Müller gekommen. Die Dorfbewohner liefen hinter ihm her, riefen:

– David! David ist zurück!

Er stellte sich vor, wie er in das Elternhaus gehen würde, einen ganzen Sack mit Bonbons, Bagels und Lebkuchen auf den Tisch kippen würde und seiner Mutter einen teuren Schal über die Schultern legen würde, den er längst für sie gekauft hatte. Und der Stiefvater und die Stiefbrüder würden abseits stehen, gequält von Neid und Scham.

Aber alles war ganz anders.

– Mama!, – rief David schließlich.

Er stürzte auf Maria zu, nahm sie in seine kräftigen Arme und drückte sie fest an sich. Seine Mutter, die sich noch nicht von dem Schock erholt hatte, stand regungslos da, als fürchtete sie, sich zu bewegen. David hielt sie lange, sehr lange, als hätte er Angst, sie könnte wieder verschwinden wie ein Traum.

Der Stiefvater, auch wenn er versuchte, keine Miene zu verziehen, war offensichtlich nicht besonders erfreut über die Begegnung mit seinem Stiefsohn. Heimlich musterte er David, als würde er ihn von Kopf bis Fuß bewerten. Drei Jahre – das war eine lange Zeit, und in dieser Zeit hatte sich der Junge merklich verändert: er war gewachsen, kräftiger geworden und sah ziemlich gepflegt aus. Die gut sitzende Kleidung und die selbstbewusste Haltung ließen eindeutig darauf schließen, dass das Leben im Staatsgut ihm gutgetan hatte.

Das unangenehme Schweigen dehnte sich, und Detlef riss vorsichtig seine Frau am Ärmel, als wollte er alle zurück in die Realität holen:

– Nun, nun, wir müssen gehen, sonst ist die Ware schon weg, – sagte er mit leicht hastiger Dringlichkeit.

Diese Worte rissen David plötzlich aus seinen Gedanken. Er ließ seine Mutter los, trat einen Schritt zurück und blickte Detlef streng an. Doch anstelle des gewohnten kindlichen Ärgers war sein Blick ruhig, fast erwachsen. Als Zeichen des Respekts nickte David und streckte dem Stiefvater die Hand entgegen.

Mayer war verwirrt. Er hatte mit dieser Geste nicht gerechnet und reichte ihm langsam die Hand zurück. Die Hand seines Stiefsohns war stark, vielleicht sogar zu stark für einen Teenager, aber David blickte ihm ruhig und direkt in die Augen. Detlef spürte, dass der Junge nicht darauf aus war, seine Stärke zu demonstrieren – im Gegenteil, in diesem Händedruck lag etwas Versöhnliches. Ein freundliches, etwas verlegeneres Lächeln auf Davids gebräuntem Gesicht sprach von Vergebung.

Bevor Detlef etwas sagen konnte, erklang hinter David eine vertraute Stimme:

– Daviduschka, mein Sohn, ich habe dich gesucht! Ich bin schon ganz durcheinander!

Nina Petrowna, die Leiterin des Staatsgutes, eilte auf ihn zu. Ihr unverwüstliches rotes Kopftuch stach im Gegensatz zur eleganten Uniform hervor: ein Hemd mit Rock statt des gewohnten Overalls. Auf ihrer Brust prangte der Orden des Roten Banners, doch an ihren Füßen trug sie immer noch die einfachen Stiefel, als wäre sie gerade von der Arbeit zurückgekehrt.

– Ich grüße euch! – sagte sie freundlich und wandte sich an Detlef und Maria. –Seid ihr auch auf dem Markt? Woher kommt ihr?

– Das ist meine Mutter, – antwortete David hastig und etwas verlegen. – Aus Müller, von der anderen Seite.

– Wie das?, – fragte Nina Petrowna erstaunt und zog eine Augenbraue hoch. – Du hast doch gesagt, du bist ein Waisenkind.

David errötete, da er wusste, dass er es besser früher hätte erzählen sollen:

– Mein Vater ist nur gestorben… und meine Mutter hat geheiratet… Mayer.

– Na, dann ist es klar, – lächelte Nina Petrowna sanft, ohne einen Vorwurf zu zeigen. Sie nahm Maria und Detlef freundschaftlich unter die Arme. – Kommt, ich zeige euch etwas.

Natürlich führte die Leiterin des Sowchos sie sofort zur Ehrenwand. An der hell erleuchteten Wand prangten die Porträts der besten Arbeiter: Melkerinnen, Mechanisatoren, Agronomen. Unter ihnen stach das Foto eines jungen Mannes hervor, mit der Unterschrift: „Sieger des sozialistischen Wettbewerbs, Traktorist, Komsomolez David Schmidt.“

Maria, wie verzaubert, strich vorsichtig über das Glas, hinter dem das Bild ihres lächelnden Sohnes lag. Dann schaute sie, mit einer Mischung aus Besorgnis und Stolz, zu David, als wollte sie fragen:

– Bist du das wirklich?

David wurde verlegen, klatschte sich mit der Hand an die Stirn und lachte:

– Na so was! Nina Petrowna, – wandte er sich fast flüsternd an die Leiterin, – sie können ja nicht auf Russisch lesen. Und sie verstehen nicht alles. Sie brauchen eine Übersetzung.

Nina Petrowna lächelte, nickte verständnisvoll und erklärte Maria und Detlef in verständlicher Sprache den Inhalt der Inschrift.