Полная версия:

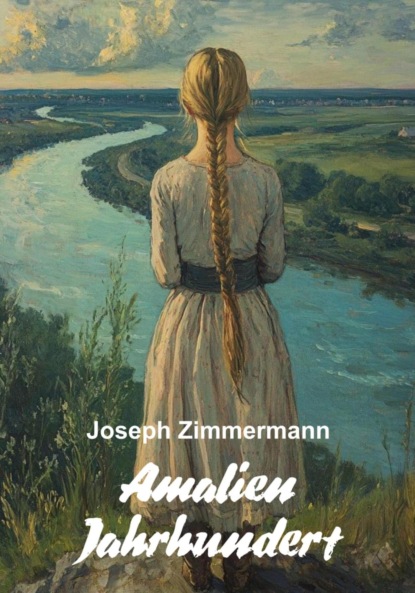

Amalien Jahrhundert

Joseph Zimmermann

Amalien Jahrhundert

Gewidmet Amalie Leis

und allen, die ihrer

Heimat beraubt wurden.

Über den Autor

Geboren in einer kinderreichen deutschen Familie, deren Geschichte untrennbar mit den Wolgadeutschen und Kasachstandeutschen verbunden ist, wuchs er in einer Welt auf, in der die Erinnerung an die Vorfahren nicht in Büchern, sondern in den Herzen der Menschen und in Erzählungen am heimischen Herd bewahrt wurde. Sein Weg war in vielerlei Hinsicht durch die Zeit geprägt: Während der Perestroika unter Gorbatschow absolvierte er die einzigartige Fakultät für Journalistik an der Höheren Militärpolitischen Schule in Lwiw – einer Kaderschmiede für Militärkorrespondenten, wo nicht nur das journalistische Handwerk vermittelt wurde, sondern auch die Fähigkeit, Geschichte durch das Prisma menschlicher Schicksale zu betrachten.

Doch trotz exzellenter Ausbildung blieb ihm die Offizierslaufbahn verwehrt und machte Platz für eine andere, nicht weniger bedeutende Mission – die eines Chronisten seines Volkes. Als ehemaliger Korrespondent der Zeitung der Sowjetdeutschen Neues Leben und Leiter des Pressezentrums der gesamtunionellen Gesellschaft der Sowjetdeutschen Wiedergeburt widmete er sich der historischen Prosa, in der die Schicksale seiner Landsleute lebendig werden – jener Menschen, die wie Glieder einer Kette Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander verbinden.

Seine Werke sind nicht nur Bücher, sondern eine Stimme der Erinnerung, ein Ruf der Vorfahren, der in die Ewigkeit reicht. Sie sind nicht nur literarische Arbeiten, sondern der Versuch, die Stimmen vergangener Generationen zu bewahren, ihren Schmerz, ihre Freude, ihre Hoffnungen und Träume weiterzugeben. Durch das Schicksal seiner Helden rekonstruiert er die Seiten einer Geschichte, in der sich Tragödien und Heldentaten seines Volkes widerspiegeln – von den ersten deutschen Siedlern in Russland bis zu den erzwungenen Wanderungen und Verlusten des 20. Jahrhunderts.

Jedes seiner Bücher ist eine Hommage an jene, die in der Fremde Häuser bauten, hoffnungsvoll in die Zukunft blickten, aber in ihren Herzen stets ihre historische Heimat bewahrten. Inspiriert von realen Schicksalen, erschafft der Autor Figuren, die tief berühren und uns daran erinnern, dass Geschichte nicht nur eine Abfolge von Ereignissen ist, sondern lebendige Menschen umfasst, deren Stimmen nicht in Vergessenheit geraten dürfen.

Prolog

Zu uns wandte sich die Abgrundshöhe,

und Gottes Licht erlischt…

Wir wurden in jener Heimat geboren,

die es nicht mehr gibt.

– Boris Tschitschibabin

Über Jahrhunderte hinweg zog Russland europäische Siedler an. Unter dem Schutz der großen Fürsten strömten Menschen herbei, die ein besseres Leben suchten. Darunter waren viele Deutsche, die von Armut, Landlosigkeit und religiöser Verfolgung aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Der größte Zustrom von Migranten fand in der Ära Katharinas der Großen statt. Ihr Manifest öffnete die Türen zu einem neuen Leben: Den Siedlern wurden Privilegien, Glaubensfreiheit, Selbstverwaltung und Befreiung vom Militärdienst versprochen.

Doch gegen Ende des 19. Jahrhunderts änderte sich alles. Die russisch-deutschen Beziehungen kühlten ab, und die Emigration kam fast zum Erliegen. Die Behörden führten strenge Maßnahmen ein: Zwangsenteignungen von Land, Aufhebung früherer Privilegien und Einführung der Wehrpflicht. Enttäuscht verließen viele Russlanddeutsche das Land und wanderten nicht nur nach Deutschland, sondern auch nach Amerika aus, wo neue Hoffnung auf sie wartete.

Mit Beginn des Ersten Weltkriegs änderte sich das Schicksal des deutschen Volkes in Russland endgültig. Die Deutschen wurden ihrer rechtlichen Sicherheit beraubt, Schulen und Zeitungen wurden geschlossen, und viele wurden aus den Frontgebieten ausgewiesen. Eine Welle von Pogromen erfasste die Städte, und deutsche Unternehmen und Betriebe in Moskau wurden mit einem Federstrich geschlossen. Die Regierung plante die Massenumsiedlung der Wolgadeutschen nach Sibirien, doch die Revolution von 1917 unterbrach diesen Prozess.

Die Bolschewiki erklärten die Freiheit der Völker, und auf der Landkarte des Landes erschien die Autonome Sozialistische Sowjetrepublik der Wolgadeutschen. Doch die Jahre relativer Ruhe wurden bald von einer neuen Tragödie abgelöst. Der Zweite Weltkrieg brachte unvorstellbare Grausamkeiten: Das stalinistische Regime beschuldigte das gesamte deutsche Volk des Verrats. Es begannen Massenvertreibungen nach Sibirien und Kasachstan, und per Gesetz wurde die Rückkehr in die angestammten Gebiete verboten.

Nach dem Zerfall der Sowjetunion fand sich das deutsche Volk über die ehemaligen Republiken verstreut. Für die meisten war die einzige Lösung die Auswanderung nach Deutschland, wo sie ihr Leben von Grund auf neu aufbauen mussten.

Dies ist die Geschichte eines Volkes, das Jahrhunderte voller Prüfungen überlebt hat, dabei aber seinen Geist und den Traum von einer Heimat bewahren konnte…

Teil I. Fremde

David. Ein Schmied in der Fremde

Und der Teufel packte die schöne Ingrid, die an einem Sonntagmorgen eilig auf dem Weg zur Messe in die Kirche am Rand von Hannover war, und sie rannte die Straße vor der Kutsche des Barons von Kalenberg. Der Kutscher, der die Gefahr sofort erkannte, zog die Zügel scharf an. Zwei prachtvolle schwarze Hengste, die der eisernen Zügelwirkung gehorchten, schraken laut über das Kopfsteinpflaster und versuchten zu bremsen.

Der süße Dämmerzustand, in den der dicke, prächtig gekleidete Baron in der Kutsche gefallen war, wurde so abrupt unterbrochen, dass sein luxuriöser Perückenaufsatz, verziert mit Locken und bedeckt mit weißem Puder, auf den Boden der Kutsche fiel. Wütend fluchte von Kalenberg, setzte hastig die Perücke wieder auf und schaute aus dem Fenster, indem er den Samtvorhang zur Seite schob.

Auf dem herbstlichen Teppich aus roten Ahornblättern lag eine junge Frau. Ihr prunkvoller grauer Rock mit roten Mustern hob sich leicht, was ihre schlanken Beine in strahlend weißen Strümpfen und verzierten Holzschuhen freilegte. Als sie den Blick aus der Kutsche bemerkte, bedeckte Ingrid hastig ihre Beine, stand auf und begann, ihren Rock abzuschütteln, entschuldigte sich verlegen: „Verzeihen Sie mir.“

Der Baron erstarrte, seine fettigen Augen funkelten vor gierigem Interesse. Als er aus der Kutsche stieg, sprach er mit künstlicher Höflichkeit:

– Aus welchen Himmeln ist dieser Engel zu uns herabgestiegen?

Und so, wie man sagt, verlor von Kalenberg den Kopf. So sehr, dass sein schwarzes Samt-Herz beinahe weich wurde, und die Liebe auf den ersten Blick übernahm ihn völlig.

Ab diesem Sonntag verwandelte sich Ingrids Leben und das ihrer Familie in eine endlose Qual. Der Vater des Mädchens, der Schmied Wolfgang Schmidt, konnte sich in seinen schlimmsten Albträumen nicht vorstellen, in so eine Notlage zu geraten.

Baron von Kalenberg, wie ein Jäger, der eine Spur aufgenommen hatte, verfolgte die sechzehnjährige Schönheit auf jedem Schritt. Er suchte nach Begegnungen, überhäufte sie mit Geschenken und Lächeln, als wollte er den Verstand des Mädchens trüben.

Aber Wolfgang durchschoss dieses Spiel sofort.

– Wäre es nur der geringste Funken Hoffnung, dass er sie heiratet, – seufzte der Schmied. – Dann könnte man sich mit seinem Alter und seinen Gebrechen irgendwie abfinden. Aber so wird er sich nur vergnügen und sie fallen lassen!

Die Eltern begannen zu fürchten, dass ihre Tochter in eine Geliebte verwandelt werden sollte. Die drei älteren Brüder von Ingrid brüllten vor Wut und waren bereit, ihr Leben zu geben, um die Ehre ihrer Schwester zu verteidigen. Ihr Entschluss erschreckte den Vater, der die heißen Köpfe seiner Söhne mehrmals zur Besinnung brachte, besonders als der aufdringliche Verehrer wieder an der Tür auftauchte.

Der Baron, verwöhnt von Leben und Macht, ertrug keine Ablehnung. Für ihn klang das Wort „Nein“ von Bauern fast wie eine Herausforderung. Gewohnt, sich das Gewünschte mit Gewalt zu nehmen, war er überzeugt: Der Widerstand der Schmidts wäre nur von kurzer Dauer. Denn seine Position im Rathaus und die verwandtschaftlichen Beziehungen seiner Frau ermöglichten es ihm, Intrigen hinter der Fassade des Respekts zu spinnen.

Doch Ingrid war etwas Besonderes – ihre unschuldige Schönheit wirbelte dem Baron den Kopf mehr durcheinander als all seine bisherigen Liebesabenteuer. Und dann entschloss er sich, die Hindernisse auf seinem Weg zu beseitigen. Mit einer großzügigen Spende an den Priester sorgte von Kalenberg dafür, dass in der Umgebung Gerüchte über die „Unreinheit“ des Schmiedes verbreitet wurden.

– Sie sind Heiden, beten die Geister des Feuers an, – flüsterten die Gemeindemitglieder, immer seltener in die Schmiede kommend. – Wer weiß, was der Teufel damit im Schilde führt!

Kunden, die sich mit den „Häretikern“ nicht einlassen wollten, begannen, andere Handwerker zu suchen. Wolfgang verlor seine Einkünfte, und bald auch sein Geschäft: Eines Nachts ergriff ein rotes Feuer die Schmiede. Es war kein Zufall – es war der letzte Schlag in einer Reihe von Unglücken.

Die ganze Familie Schmidt, erstickend vor Rauch, rannte zwischen dem Brunnen und der brennenden Schmiede hin und her, um unaufhörlich Wasser zu schöpfen. Schmied Wolfgang, sich die Hände verbrennend, rettete aus den Flammen die Überreste seiner Arbeit: Hämmer, Formen, Eisenrohlinge. Aber das Wertvollste war sein Amboss – der Schmiedefeuer, Symbol des Handwerks, und er zog es mühsam mit sich, als er nach draußen kam. Im selben Moment stürzte das Dach der Schmiede hinter ihm ein und warf einen Funkenregen in den nächtlichen Himmel.

Ob es ein Brandanschlag auf Anweisung des Barons war oder eine fanatische Aktion von Nachbarn, die von den Gerüchten erschreckt wurden, spielte jetzt keine Rolle mehr. Die Schmiede war zerstört und mit ihr die Hoffnung auf ein normales Leben.

– Hier werden wir sicher nicht leben können, – schluchzte die Frau des Schmieds und starrte auf die rauchenden Trümmer. –Wir müssen weg, bevor es noch schlimmer wird.

– Danke dir, Heiliger Vater, – sagte Wolfgang unerwartet, machte das Kreuzzeichen und verbeugte sich in Richtung des Kirchturms der Basilika. Die Familienmitglieder starrten ihn erstaunt an.

– Vater, warum dankst du ihm? – platzte der älteste Sohn heraus. – Hat er uns dieses Elend nicht eingebrockt?

Der Schmied hielt einen Moment inne, als würde er seine Worte abwägen.

– Ja, das stimmt, – sagte er schließlich. – Aber dieser Heilige Vater hat uns mit seiner Hand den Weg zur Rettung gezeigt.

Die Familie hörte verblüfft zu, bis Wolfgang seine Gedanken erklärte. An den Türen der Kirche und an anderen wichtigen Orten der Stadt waren kürzlich gedruckte Kopien des Manifestes ihrer Landsfrau – Katharina der Großen – erschienen.

– Das ist unsere Rettung, – sagte der Schmied und öffnete seinen Angehörigen den Text des Erlasses.

Das Manifest der Kaiserin verkündete, dass es in den weiten Landstrichen des Russischen Reiches Gebiete gebe, die bereit seien, Siedler aufzunehmen. Katharina versprach den Siedlern Privilegien: Religionsfreiheit, Steuer- und Dienstbefreiung, fruchtbare Böden und die Möglichkeit, ein neues Leben fernab von Vorurteilen und Verfolgung zu beginnen.

– Wenn es hier keinen Platz für uns gibt, – sagte Wolfgang, während er den Amboss umklammerte, – werden wir ihn dort finden, wo wir ehrlich arbeiten und ohne Angst leben können.

So keimte in den Herzen der Familie Schmidt eine neue Hoffnung auf – in die Gebiete zu ziehen, die durch den Erlass der Kaiserin versprochen wurden, wo selbst die Asche ihrer verbrannten Schmiede ein Symbol für einen Neuanfang sein konnte.

Die Familie Schmidt wartete nicht, bis der Sammelpunkt in Hannover mit Siedlern überfüllt war. Die Entscheidung wurde schnell getroffen: Das Haus wurde verkauft, die bescheidene Habe und die Schmiedewerkzeuge wurden auf den Wagen geladen, und sie machten sich auf den Weg. Wolfgang sah sich nicht um. Kein Blick zurück auf die Orte, an denen er geboren wurde, an denen seine Kinder spielten, an denen die Generationen seiner Vorfahren ruhten. Seine Gedanken waren bereits auf die Zukunft gerichtet. Die Kinder waren fast erwachsen, aber die Frau des Schmieds bestand darauf, dass auf dem Wagen auch Platz für die alte Familienschaukel war. Sie war schwer, mit geschmiedeten Mustern und kupfernen Verzierungen, aber Wolfgang sagte nichts. Diese Wiege, als Symbol der Hoffnung auf die Zukunft, erinnerte daran, warum sie ihre Heimat verließen.

Er wusste noch nicht, wie lang und beschwerlich der Weg vor ihnen liegen würde. Zunächst wird ein englisches Dampfschiff sie von Lübeck nach Kronstadt bringen, dann werden kleinere Schiffe die Newa hinauf, durch den Schlüsselsburger Kanal nach Ladoga und von dort über den Wolchow bis nach Nowgorod transportieren. Weiter geht es den Fluss hinunter bis Twer, danach auf Schlitten, später mit Pferdeschlitten durch Kostroma, Belozersk, Kirillow, Petrowsk und schließlich Saratow.

Dieser Weg wird sich über Monate hinziehen, und für einige wird er der letzte sein. Die Auswanderer werden die Straße nach Twer „Birkenkreuzweg“ nennen – „Der Weg der Birkenkreuze“. Die Ufer entlang der Route werden von Gräbern gesäumt sein, die mit Kreuzen aus jungen Birken markiert sind.

Unter einem dieser Kreuze wird die Familie Schmidt ihre siebzehnjährige Ingrid zurücklassen. Die Krankheit, die sie auf dem Weg ereilte, war stärker als ihre Hoffnung. Das Fieber riss das Mädchen hinweg und hinterließ bei jedem von ihnen eine Wunde, die weder die Zeit noch das neue Land heilen wird.

Doch der Wagen rollte weiter. Wolfgang, die Zügel fest in der Hand, biss die Zähne zusammen. Sie liefen für die Zukunft. Für diejenigen, die noch nicht geboren waren, für jene, für die die Wiege ein Symbol des neuen Lebens werden sollte, egal zu welchem Preis.

In Saratow übergab die Vormundschaftsbehörde die Familie Schmidt in die Obhut des Dorfschulzen einer bereits gegründeten Kolonie, Herrn Müller. Unter seiner Aufsicht überstanden sie die letzten hundert Werst entlang der Wolga, das Ende ihrer langen und von Verlusten geprägten Reise.

Die Siedlung, in die sie gebracht wurden, war von lebendiger Aktivität erfüllt. Überall standen ordentliche Holzhausbauten, die schnell, aber sorgfältig errichtet worden waren. Zwei Kirchen, eine katholische und eine lutherische, symbolisierten die Einheit in der Vielfalt. Am Ufer der Wolga roch es noch nach frischem Mörtel von der im Bau befindlichen Schmiede aus rohem Stein.

Für Wolfgang war dieser Moment entscheidend: Hier war er erwartet worden. Der Schulze bot ihm sofort die erste Arbeit an – ein Schild für das Dorf zu fertigen. Mit Ehrfurcht und Stolz nahm der Schmied die Aufgabe an. Jeder gotische Buchstabe, glühend rot, wurde mit Liebe zum Handwerk in das Holz eingraviert. Als das Schild „Dorf Müller“ seinen Platz an der Grenze des Dorfes fand, zog es die Aufmerksamkeit aller auf sich, die daran vorbeikamen, und beeindruckte mit seiner Kunstfertigkeit.

Jetzt musste sich die Familie Schmidt in dieser neuen Welt zurechtfinden. Hier, an den östlichen Hängen der Wolga-Hochebene, lebten und arbeiteten Katholiken, Lutheraner, Mennoniten und Baptisten. Sie alle kamen aus verschiedenen Regionen Deutschlands: Bayern, Eisenburg, Darmstadt, Sachsen und Hannover.

Wolfgang sah das geschäftige Treiben um sich und spürte, wie das Leben allmählich einen neuen Sinn bekam. Sie waren nicht nur vor dem Unglück entkommen, sie waren Teil von etwas Größerem geworden – einer Gemeinschaft, in der jeden Tag Hoffnung und Glaube an die Zukunft geboren wurden.

Zum Neid der benachbarten russischen Dörfer florierte das Dorf Müller und atmete eine geordnete Lebensweise. In seinen besten Jahren hatte es alles, was die Bewohner von der Außenwelt unabhängig machte: eine private Schule und eine Ministerialschule gaben den Kindern eine Zukunft, eine Arzt- und Veterinärstation kümmerte sich um das Wohl der Menschen und Tiere.

Die Sparkasse bot den Bewohnern finanzielle Unterstützung, und das Gasthaus – der gemütliche Dorfwirt – diente als Treffpunkt und Erholungsort. Der Stolz des Dorfes war die Ölerei und ein seltenes technisches Wunder in der russischen Provinz – die Dampfmahlmühle von M. Kaufmann, die zum Symbol für Fortschritt und Unternehmertum wurde.

Jeden Freitag erlebte Dorf Müller einen Markt. Das Treiben zog Händler, Bauern und Handwerker aus den nahen und fernen Umgebungen an. Die Läden boten alles, was das Herz begehrte: Sarpenka-Stoffe, Lederwaren, kunstvoll gestrickte Dinge, feine Tischlermöbel und solide Kutschen.

Das Dorf schien die deutsche Liebe zur Ordnung und Arbeit in sich aufgesogen zu haben und wurde zu einer Insel des Wohlstands inmitten der endlosen Weiten der Wolga.

Fast anderthalb Jahrhunderte später bereute der halbblinde alte Mann Adolf Schmidt bitter die Entscheidung seines Urgroßvaters, Deutschland zu verlassen. Die Legende von der schönen Ingrid und dem unheimlichen Baron von Kahlenberg war längst in Vergessenheit geraten und hatte Platz gemacht für neue, weitaus düsterere Kapitel der Familiengeschichte.

Im Sommer 1914 verkündete der Dorfvorsteher bei der Versammlung der Dorfbewohner in Müller, dass der Konflikt zwischen Österreich und Serbien in einen Weltkrieg ausgeartet sei, der auch Russland in seinen Bann gezogen hatte. Bald ergriff eine antideutsche Hysterie das Land. Die Zarenregierung verbot deutsche Versammlungen, Organisationen und die Presse und verhängte zudem ein Verbot für die deutsche Sprache in Schulen, in der Dokumentation und sogar im Alltag. Deutsch zu sprechen, wurde zu einem Verbrechen. Das Dorf Müller war fortan auf der Karte als „Kriwzowka“ verzeichnet.

Doch trotz aller Verbote wurden die Deutschen dennoch an die Front geschickt. Nur im Schützengraben, zwischen Explosionen und Tod, konnten sie ungestraft einen Fluch aus Schmerz schreien oder ein Gebet im Angesicht des Todes in ihrer eigenen Sprache murmeln. Das Schlachtfeld wurde für sie zum einzigen Zufluchtsort ihrer Muttersprache.

Adolf war zu alt für den Dienst an der Front, und der jüngere Sohn, Nikolaus, war noch zu jung. Zum Militär eingezogen wurde der älteste Sohn der Familie Schmidt, Franz, der gerade erst geheiratet hatte.

Adolf, der halbblinde alte Mann mit der schweren Last von Verlusten und Bitterkeit, verfluchte alles und jeden. Doch diesmal richteten sich seine Flüche nicht gegen seinen Urgroßvater, der das deutsche Heimatland verlassen hatte, sondern gegen seinen verstorbenen Vater.

– Warum hast du uns damals nicht hier rausgeholt? – jammerte er am Grabstein auf dem Friedhof. – Der Zar selbst hat uns das Recht dazu gegeben. Und jetzt geht dein Enkel in den Krieg!

Adolf sprach vom Manifest des Zaren Alexander II. vom 4. Juni 1871, das alle Privilegien der deutschen Kolonisten aufhob, die ihnen von Katharina der Großen gewährt worden waren. Dieses Gesetz führte die Wehrpflicht für die Auswanderer ein, erlaubte es jedoch denen, die nicht einverstanden waren, Russland innerhalb von zehn Jahren zu verlassen.

Der alte Mann, wie die meisten deutschen Kolonisten, war im Geist des Patriotismus erzogen worden und sah den Dienst für das Wohl Russlands als eine ehrenvolle Pflicht. Aber als der Krieg seine eigene Familie betraf, konnte Adolf mit der Beleidigung und der Angst nicht umgehen. In solchen Momenten bereute er besonders, dass ihre Familie vor fünfundvierzig Jahren nicht den Baptisten und Mennoniten gefolgt war, die nach Argentinien ausgewandert waren, wo ihr Glaube und Leben von Waffen und Gewalt verschont geblieben wären.

Franz Schmidt war der, den man im Dorf den begehrtesten Bräutigam nannte. Groß, stattlich, mit einem selbstbewussten Lächeln und funkelnden Augen ließ er die Herzen der Dorfschönheiten stillstehen. Die Mädchen schrieben ihm heimlich Liebesbriefe, verweilten lange am Brunnen, in der Hoffnung, ihm zu begegnen, und backten sogar Kuchen, nur um irgendwie seine Aufmerksamkeit zu erregen. Doch, wie es im Leben oft der Fall ist, war die Liebe nicht nur blind, sondern auch hinterlistig ungerecht.

Franz wählte nicht die, von der alle Dorfburschen träumten. Seine Auserwählte war Maria, die Tochter des Ölmüllerbesitzers. Klein, mit einem einfachen Aussehen, ohne besondere Redekunst oder Eleganz, rief sie bei den Rivalinnen nur ein leises Murren hervor.

– Was hat er nur in ihr gefunden? – flüsterte man auf dem Markt.

–Das ist doch alles Kalkül, – behauptete eine der abgewiesenen Schönheiten selbstbewusst.

Adolf Schmidt und seine Frau waren mit dieser Wahl völlig einverstanden. Der Vater sprach philosophisch:

– Warum den Wohlstand auf dem Dornenweg suchen, wenn man ihn, wie auf Butter, direkt zum Ziel erreichen kann?

Spät im Frühjahr heirateten Franz und Maria. Die Kirche war voll, aber anstatt von Segenswünschen und Gebeten flüsterte die Menge leise:

– Wie wird sie nur an seine Lippen kommen? Hat sie ein Hocker mitgebracht?

– Oder einen Kochtopf! Sie wird ihn auf den Kopf setzen und sich hochziehen…

Die Hochzeit fand unter den gehässigen Kommentaren statt, und das Glück der frisch Vermählten war nur von kurzer Dauer. Der Krieg, wie ein grausamer Wind, riss Franz aus dem Leben. Er galt als vermisst, und die Nachricht über seinen Tod zerbrach die Familie.

Maria, die zwanzigjährige Witwe, war allein im neuen Haus, auf fremdem Land. Sie wusste nicht, wie sie sich verhalten sollte: den Ehemann betrauern, den sie kaum gekannt hatte, oder versuchen, weiterzumachen. Nur die beharrlichen Bitten ihrer Schwiegermutter drängten sie, ein Trauerkleid anzulegen. Erst dann brach Maria in Tränen aus, doch nicht für Franz – ihre Tränen waren für sich selbst, für das Leben, das erneut ihre Hoffnungen enttäuscht hatte.

Marias Eltern, die vor Verfolgung flüchteten, waren nach Amerika ausgewandert und hatten sie allein zurückgelassen. Als das Jahr der Trauer fast um war, traf der alte Adolf eine Entscheidung:

– Du wirst Nikolaus heiraten.

Der jüngere Sohn, der am Tisch saß, verschluckte sich fast vor Überraschung. Die Mutter, die die Gewohnheiten ihres Mannes kannte, klopfte nur beruhigend dem Sohn auf den Rücken. Maria atmete erleichtert auf und eilte in ihr Zimmer, um das Trauerkleid abzulegen.

Hinter der geschlossenen Tür hörte sie, wie ihr Schwiegervater und Nikolaus stritten. Die Worte gingen im Rauschen der Männerstimmen verloren, aber sie konnte sich nicht dafür interessieren. Das Wichtigste war, dass nun Hoffnung und Licht aufgetaucht waren. Nikolaus, der noch keine Verlobte hatte, fühlte, dass ihm etwas Wichtiges genommen worden war. Dieses Gefühl, wie ein kleiner Splitter, würde ihn für immer begleiten.

Maria, zufrieden mit ihrer Zukunft, hatte bereits die alte Näherin Emma Leis ins Haus eingeladen. Das Hochzeitskleid aus der ersten Ehe musste umgenäht werden – das Leben gab ihr eine zweite Chance, und sie war entschlossen, diese nicht zu verpassen.

Unbeliebt, ungesellig und ungebildet – Maria, zu jedermanns Überraschung, gebar zwei Jahre nach ihrer zweiten Heirat einen Sohn. Nikolaus, der versuchte, die Nähe zu seiner Frau zu vermeiden, war erschüttert. Denn es schien, als hätten die einzigen Nächte, die sie miteinander verbrachten, immer nur dann stattgefunden, wenn er betrunken nach Hause kam.

Aber als er das erste Mal seinen winzigen Erben in den Armen hielt, durchzuckte ihn ein angenehmes Prickeln im Herzen, und in seiner Seele breitete sich ein warmes, ungewohntes Gefühl aus. In diesem Moment vergab Nikolaus nicht nur seinem Vater für seinen ehelichen Despotismus, sondern empfand sogar Dankbarkeit. Denn in seinen Händen pochte jetzt ein kleines Herz, ein Teil von ihm selbst.

Von diesem Tag an wusste Nikolaus, dass er bis zu seinem letzten Atemzug für dieses Kind leben, es beschützen und lieben würde. Er wählte für seinen Sohn den Namen David, einen alten Namen, der sowohl bei den Griechen als auch bei den Juden dasselbe bedeutet: „der Geliebte“.

Maria jedoch schien nichts für das Kind zu empfinden. Die schweren Geburten hatten all ihre Kräfte aufgebraucht und ließen an ihrer Stelle nur bittere Müdigkeit zurück. Und auch David erinnerte sie an den Mann, der nie mit Liebe auf sie geschaut hatte.

Nikolaus war seinem Bruder Franz in gewisser Weise ähnlich, doch Maria bemerkte sofort den Unterschied. Franz, wenn auch nur kurz, hatte ihr in die Augen geschaut, ihre Hände geküsst, ihr sanft die Wange gestreichelt. Nikolaus hingegen war ganz anders. Die Söhne von Adolf Schmidt schienen die Rollen unter sich geteilt zu haben: Wenn Franz zärtlich mit seiner Frau umging, so schenkte Nikolaus all seine Liebe nun nur dem kleinen David.