Полная версия

Полная версияВспомните, ребята!

Сам Тарту оставил впечатление ухоженного университетского города с четырьмя музеями, десятками ресторанов, кафе торговых и развлекательных точек. На сто с небольшим тысяч горожан приходилось 11 ВУЗов. Среди них крупнейшие Государственный университет, Сельскохозяйственная академия и Академия культуры. Со стороны представлялось, что большинство горожан представляют студенты. Учащиеся вузов выделялись из постоянных жителей обязательными к ношению корпоративными фуражками с жесткими лакированными козырьками и двуцветным верхом. Каждый ВУЗ имел неповторимое сочетание цветов тульи и околыша. Факультеты отличались цветами галстуков. А годы обучения – перстными-печатками из белого металла. Требования к ношению корпоративной одежды жестко соблюдались на младших курсах, но постепенно смягчались для старшекурсников. Прикрепленный к нам, трем ростовчанам, Томас учился на четвертом курсе юридического факультета и поэтому позволял себе некоторые отступления от правил. Во время совместных экскурсий по городу гид носил студенческую кепку в портфеле, и надевал головной убор, приближаясь к университету.

Не таким, как у нас выглядел досуг студентов. Многие проводили вечера в ресторанах за распитием кофе и усиленным курением сигарет местного производства. По крайней мере, залы подобных заведений, куда нас приводил по вечерам Томас, заполнялись большей частью студентами. За некоторыми столами шли научные споры. Алкоголь продавался свободно, однако на ближайших столах спиртное не замечалось. Между администрацией ресторана и руководством ВУЗов, по словам Томаса, имелась «горячая линия», а некоторые официанты манерой обращения напоминали классных руководителей. На доске информации юридического факультета университета висел приказ об объявлении выговора некому студенту «нарушившему правила поведения в ресторане». Этот экзотический документ я просил подарить для демонстрации однокурсникам, но принимающая сторона сделать подарок отказалась.

Местное население относилось к приезжим из России, радушно. В торговых точках давали полезные советы. В одном магазине я купил изящный и недорогой вязаный шерстяной костюмчик для нашей с Людмилой новорожденной Веры. В другом – дефицитный в России болоньевый плащ. Покупка заняла два дня. В первый день экземпляра нужного роста не оказалось. Мы с Женей Ляховым (он тоже выступал с докладом) гадали вслух, можно ли подшить полы этой одежды. Услышав наш разговор, продавщица посоветовала отложить покупку до завтра, пообещав заказать плащ нужного размера на складе. Днем позже, при встрече в торговом зале, женщина произнесла с мягким акцентом: «Вы вчера хотели болоньевое пальто (наверное, слово плащ забыла). Пожалуйста, вот подходящий размер».

Обращала на себя внимание склонность местных жителей к тщательному соблюдению правил приличия, неизвестных в нашем городе, а то и противоположных ростовским.

Однажды наша компания зашла пообедать в городскую столовую самообслуживания. Продвигаясь вдоль линии раздачи, Женя, подражая голливудским киногероям, отхлебнул пиво из горлышка стоявшей на подносе бутылки. Зрительный эффект этого жеста превзошел ожидания. Окружающие эстонцы ахнули и на минуту затаили дыхание. Затем, будучи воспитанными людьми, сделали вид, что ничего вопиющего в поступке будущего доктора наук не заметили. Наш верный Томас пояснил, что «стесь этто неприличчно».

Вечером швейцар ресторана не пускал «Бэби» в зал без галстука, однако предложил в качестве компромисса аренду этого предмета одежды на выбор из собственного обширного ассортимента. Пришлось Жене раскошелиться на рубль.

Вернемся же к докладу. В дальнейшем материал стал основой дипломной работы, защищенной на «отлично». Занимаясь темой причин и мотивов хулиганства, я по совету В. Г. перелопатил значительный объем материалов, в том числе, выходящих за пределы правовой науки. Среди них присутствовали работы по психологии и дореволюционные публицистические статьи А. М. Горького, сильно отличающимися по духу от хрестоматийных школьных произведений «Буревестника революции». Я впервые прочел работы классика «О разрушении личности», «О цинизме», «Несвоевременные мысли» и ряд других, в которых Горький приходит к выводу о «неуклонном процессе духовного обеднения человека» под влиянием объективных факторов развития капиталистического общества, об утрате таким человеком социальных чувств, порождающей аморализм, нигилизм и типичное для хулигана озлобление. Классик считал, что хулиганы вреднее, чем бациллы заразных болезней, ибо эти особи «представляют собой психически заразное начало».

Мнение Алексея Максимовича о болезнетворности хулиганских мотивов мне было понятно. С яркими примерами передачи этой заразы большим и малым группам людей через эмоции мне приходилось сталкиваться в качестве внештатного оперуполномоченного уголовного розыска. Эти случаи я использовал в работе в качестве примеров, полученных в результате непосредственного наблюдения.

Вытекающие из работ А. М. Горького мысли о неготовности российского пролетариата противодействовать тенденциям мещанского разложения и обузданию хулиганства раскритиковал В. И. Ленин.

Показательно, что через пять с лишним десятков лет, в 1965 году, аналогичные рассуждения о тревожных признаках разложения современного общества повторил, на факультетском диспуте, ректор РГУ Ю. А. Жданов. Публично высказанное мнение Юрия Андреевича в корне противоречило бодрой партийной пропаганде. Однако, руководитель нашего Вуза, доктор химических и кандидат философских наук, умница и любимец студентов, был, самостоятельным и смелым в суждениях человеком.

Кстати, не менее «ершистые» по тем временам результаты исследования о наличии в стране социальной базы преступности в виде некоторых общественных противоречий опубликовал в 1963 в кандидатской диссертации и мой научный руководитель. За это Валерия Григорьевича критиковала газета «Известия». Корифеи юридической мысли того времени обходили тему отрицательного влияния на граждан объективных факторов социального характера стороной и глубже погружались в изучение психологических особенностей преступников.

Обращало на себя внимание и заявление диссертанта о неправомерности предоставления прямых и косвенных льгот преступникам по таким основаниям, как партийная принадлежность и служебное положение. Однако, суждения ученого власть в этом случае не интересовали, а проявления указанной «неправомерности» встречались мне на протяжении следственной работы, с первых до последних дней.

Научное руководство моей работой со стороны В. Г. было лишено опеки. Главное направление исследования определялось задачей найти основополагающее отличие состава хулиганства от остальных преступлений, описанных Уголовным кодексом.

Для тех, кто не в курсе, Уголовный кодекс РСФСР (да и нынешний тоже) определял хулиганство, как «умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу».

По сути дела, указанная диспозиция представляла собой тавтологию (отождествление общего с единичным), противоречащую логике схему, применимую к любому общественно опасному деянию. Ибо преступления, которое не «нарушает общественный порядок» или не выражает «явного неуважения к обществу» попросту нет в природе.

Изучение свидетельствовало, что отсутствие четких критериев состава хулиганства, с одной стороны, приводило к произвольной оценке общественно опасных действий. Этим составом правоприменительная практика компенсировала пробелы действующего законодательства. Как хулиганство, например, в одно время стали расценивать неожиданно распространившиеся угоны автотранспорта, ответственность за которые в то время отсутствовала.

Отсутствие единых представлений о мотивах хулиганства и хулиганских побуждениях (сохраняющееся сих пор), приводило к исключению из обвинения признаков, отягчающих вину преступника.

Удивительным примером тому служит постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1. Согласно его материалам Верховный Суд РФ не усмотрел хулиганского мотива в действиях пьяного Роговцева, беспричинно пытавшегося задушить в лифте незнакомую гражданку Соколову. Суд пояснил, что хулиганский мотив в действиях обвиняемого отсутствует, поскольку Роговцев «не нарушил общественный порядок, не учинил шума, не нарушил покой граждан, проживающих в доме, не ругался нецензурно». Все понятно? Души́ без шума, не выражайся, не беспокой при этом остальных жильцов. В таком случае признаков нарушения общественного порядка в деянии Верховный Суд РФ не усмотрит. И это мнение не одинокого, запутавшегося в суждениях светоча юридической мысли, а Пленума Верховного Суда в полном составе.

Однако, вернемся в 1966 год. В «дипломной» были высказаны предложения по уточнению формулировки хулиганского мотива, его взаимосвязи с другими элементами состава преступления, о необходимости введения в УК дополнительных составов, направленных на предупреждение ранее неизвестных общественно опасных деяний, о необходимости детализации объективной стороны хулиганства и устранении способствующих ему условий.

Работа получила оценку «отлично». Дальнейшие события показали, что некоторые высказанные мною предложения совпали с решениями законодателя.

Забегая вперед, скажу об итогах работы под руководством Валерия Григорьевича. В начале лета 1966 года, после защиты «дипломной» я готовился к государственным экзаменам. Встретив меня в коридоре учебного корпуса, научный руководитель с удовлетворением сообщил: «Ваш вопрос решен!». Затем, видя недоумение, пояснил: «Вы остаетесь на нашей кафедре!».

Вежливый ответ о том, что я предпочитаю занятию наукой работу следователя, слегка разочаровал научного руководителя. Через неделю В. Г. предложил мне содействие в назначении на «штабную» должность в аналитическом подразделении областного управления милиции (тогдашнего УООП). Руководил этим отделом аспирант-заочник Феликс Мельников. Искренне поблагодарив Валерия Григорьевича за заботу о моем будущем, я отказался и от этой стези.

Товарищеские отношения с Валерием Григорьевичем. сохранялись и после окончания университета. Иногда я встречал бывшего научного руководителя на факультете, заходя навестить бывших однокурсников, оставшихся в аспирантуре. Аспирантов было семеро. В декабре 1967 года я перевелся в г. Хмельницкий (УССР). Валерий Григорьевич в то же время перешел в Волгоградскую Высшую следственную школу МВД СССР (теперь Волгоградская академия МВД России).

Первомайская колонна 1963 г. Справа налево на переднем плане однокурсники Г. Лозовой и И. Фирсов. В центре (на голову выше всех) В. Г. Беляев. За его правым плечом автор

В 1973 году бывший научный руководитель стал в этом Вузе основателем кафедры уголовного права и бессменно руководил ею по 1996 год. Отдавая должное вкладу Валерия Григорьевича в становлении научного коллектива, сайт Вуза сообщает, что он вошел в историю академии, как оригинальный мыслитель, эрудированный ученый, хороший организатор, заботливый наставник молодежи.

Надо сказать, что особое отношение ко мне со стороны кафедры уголовного права, процесса и криминалистики, по тематике которой я писал курсовые и дипломную работу, однажды проявил другой преподаватель. Смысл события остался неясным по сей день. Было ли это проявлением приязни или демонстрацией своенравного характера преподавателя, сказать не могу.

Криминалистику преподавал уже упоминавшийся Борис Николаевич Звонков (по прозвищу БЭН), друживший с «Мэтром» – Сергеем Федоровичем Ширяевым. Выше упоминался совместный вояж этих искателей приключений из Владикавказа в Тбилиси в ночь на 5 ноября 1962 года. БЭН, сравнительно молодой человек симпатичной внешности, судя по всему, копировал манеры «Мэтра». В прошлом криминалист работал следователем железнодорожной милиции. Затем, после женитьбы на дочери начальника Управления Северо-Кавказской железной дороги, перешел на преподавательскую работу. Злые языки намекали, что его непринужденность в общении с руководством кафедры и факультета объясняется наличием могущественного тестя, восседавшего в здании Управления СКЖД на Театральной площади.

Криминалистика была моим любимым предметом и никаких шероховатостей в процессе двухлетнего изучения курса между мною и БЭНом не возникало. Правда, казалось, что в общении со мной преподаватель проявляет признаки многозначительности, а может быть, настороженности, причин которых я не мог понять.

Последний диалог между нами состоялся на экзамене, предшествовавшем преддипломной практике. Впустив в аудиторию очередную группу студентов, БЭН раздал вопрос всем, кроме меня. Я ожидал дальнейших событий в недоумении, периодически напоминая экзаменатору, что уходит время на подготовку. В ответ слышал невнятное бормотание.

Дождавшись, когда мы останемся наедине, преподаватель пояснил, что поставит мне «отлично» без экзаменационных вопросов. И делает это из соображений, что дипломник кафедры не должен получить иной оценки. Более низкий результат, по его словам, кафедру огорчит. Может быть, это была «хохма» в духе С. Ф. Ширяева. С таким подходом я столкнулся впервые. Ранее послаблений на экзаменах мне не делал никто, включая научного руководителя.

Углядев в словах Б. Н. Звонкова признаки подначки, я заявил, что в снисхождении не нуждаюсь, поскольку предмет знаю на «отлично» и готов подтвердить это немедленно. «Ну, вот видите, – парировал БЭН. – О чем же спор?. Если вы так уверены, получайте оценку и не задерживайте тех, кто ожидает очереди за дверью».

Признаюсь, за время учебы был еще один случай нескромности в оценке собственных знаний. Это произошло на государственном экзамене по уголовному праву. Однако, на этот раз мое бесцеремонное заявление было вызвано противоположной ситуацией. Отвечать на вопросы экзаменационного билета пришлось единственному члену комиссии – маститой представительнице Всесоюзного НИИ из Москвы, по специальности криминологу. Второй экзаменатор, декан факультета А. Т. Гужин, отлучился. Завершив ответ, я заметил, что дама, не задавшая ни одного вопроса, рисует в заметках символ в виде квадрата, означавший» четверку».

Меня намечавшаяся несправедливость возмутила. Надо сказать, что несколькими минутами ранее я убедился, что сама представительница всесоюзной науки в сфере УК не корифей. Только что на вопросы билета отвечал «Шимр». Женя допустил принципиальную ошибку в описании состава спекуляции, которую дама не заметила. Сидевший тут же декан (научный руководитель Жени) сделал вид, что конфуза не заметил.

Обратив внимание дамы на злополучный квадрат, я заявил, что с на «четверку» не согласен, поскольку знаю предмет на «отлично», темы билета раскрыл до конца и готов ответить на дополнительные вопросы.

Представительницу клана криминологов эта дерзость озадачила. Она пояснила, что нарисованный ею знак к оценке не относится, и что в полноте моих знаний не сомневается. Правда, затем исправила квадрат на кружок.

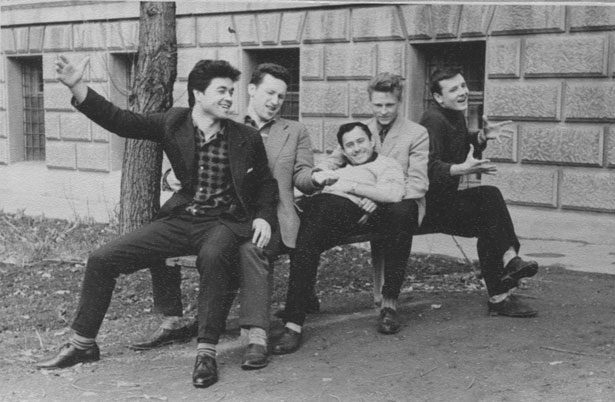

Квинтет. Конец летней сессии 1963 г. Библиотека РГУ. Слева направо: Станислав Зинченко (доктор юридических наук, Ростов-н/Д), Женя Шимширт (сотрудник милиции, Луганская область УССР), Гена Лозовой (следователь прокуратуры, Туапсе), Володя Федоренко (адвокат, Ростов-н/Д), Женя Ляхов (доктор юридических наук, Москва). Фото автора

Я не ставлю перед собой цели описать всех преподавателей нашего факультета. Память извлекает образы этих людей из прошлого произвольно, преимущественно в соответствии с уровнем профессионализма наставников, неприятием школярства и наличием подобающих человеческих качеств. Увлекательными, с яркими примерами из собственной практики, запомнились занятия преподавателя спецкурса «Основы оперативно-розыскной деятельности» Шамраева (имя и отчество, увы, забыл) и преподавателя судебной медицины Александры Борисовны Гутниковой.

Шамраев, в недавнем прошлом начальник областного отдела БХСС, щедро делился сведениями о способах совершения и маскировки хищений социалистической собственности в отраслях экономики, передавал личный опыт выявления признаков преступлений и рассказывал о непредвиденных административных вмешательствах, препятствующих, раскрытию воровства.

Служебная карьера преподавателя завершилась разработкой цеховиков, производивших неучтенную продукцию на базе Художественного фотокомбината г. Ростова-на-Дону.

Этой продукцией были открытки популярных артистов кино, пользовавшиеся большим спросом ценителей (отдельные изделия тех серий по сей день продаются на Интернет-аукционах).

Неучтенка сбывалась через государственные торговые организации и приносила баснословные доходы. Расходные материалы списывались на изготовление средств наглядной агитации по заказам и из фондов Ростовского Обкома КПСС.

Некоторые участники и покровители «бизнеса», утратив осторожность, вели себя, как угоревшие герои И. Ильфа и Е. Петрова. Днем компания совершала авиаперелеты для омовения в море на сочинском пляже. Вечером приземлялась в московском ресторане «Арагви». Ночевать возвращалась на берега Дона. Предчувствовавший беду директор комбината Бернштейн, тщетно умолял покровителей об осторожности.

Справедливо полагая, что в случае провала ему придется отвечать в одиночку, дарил представителям «крыши» дорогостоящие подарки со спрятанными в них сообщениями для будущего суда. Таким подарком с подвохом послужила роскошная шуба, в подкладке которойсуд по наводке бывшего директора обнаружил лоскут материи с сообщением о том, что осматриваемый предмет одежды «Я – Бернштейн» передал NN за обещание защиты от уголовного преследования.

Разработка и реализация дела требовали профессионального мужества, поскольку «крыша» дельцов обосновалась в кабинетах руководителей идеологического отдела обкома КПСС и городского управления милиции.

По словам Шамраева, перед принятием окончательного решения он уточнил расчет выслуги на пенсию. И убедившись в наличии необходимых 25-ти календарных лет, дал подчиненным «добро» на завершение операции.

Дело вышло громким. Бернштейн получил 15 лет лишения свободы. Начальник городского управления милиции Сорокин убыл в следственный изолятор № 1 … на должность заместителя начальника этого учреждения. Заведующий идеологическим отделом обкома КПССИ. Ф. Рябко стал заведующим кафедрой теории и истории государства и права юрфака РГУ, где сперва читал студентам лекции о коммунистической морали и нравственности, а с 1967 года занял должность декана нашего факультета.

Виновник потрясений Шамраев отправился на пенсию. Такой поворот судьбы внешне не отразился на его характере и поведении. На занятиях перед студентами появлялся бритоголовый, не знающий уныния, подвижный человек с симпатичных лицом и выразительной мимикой. Его лекции пролетали в мгновение ока. Мне кажется, преподаватель торопился рассказать на лекциях то, о чем вынужденно молчал в течение многих лет службы. Значительная часть полученных от него профессиональных знаний прочно закрепилась в памяти, и не раз пригодилось мне в дальнейшем.

Надо сказать, последствия деятельности Шамраева (в виде разгрома цеховиков и их «крыши») вышли юрфаку РГУ боком. Появление нового декана привело к тому, что факультет, по выражению преподавателей, «почернел» за счет небывалого притока представителей закавказских республик. На доске объявлений появились невиданные в прошлом списки не сдавших в срок экзамены хвости́стов с характерными фамилиями (эти объявления, поражающие количеством задолжников, я видел лично). Обнаружились неприятные изменения морального состояния коллектива преподавателей и студентов. Однако эта тема выходит за пределы воспоминаний.

Александра Борисовна Гутникова, худощавая симпатичная женщина лет сорока, читала курс судебной медицины на одноименной кафедре Ростовского Меда, занимала должность эксперта Бюро судебно-медицинских экспертиз. Полученные под ее руководством знания о возможностях использования средств и методов медицины в интересах правосудия пригодились мне с первых дней самостоятельной следственной работы. Рекомендации Александры Борисовны не раз помогали в выборе верных процессуальных решений, осмотрах мест происшествия, потерпевших и вещественных доказательств. Важную роль играли советы относительно постановки вопросов судебно-медицинским экспертам и критической оценки полученных заключений.

С участием Александры Борисовны курс впервые испытал стресс присутствия при экспертном исследовании тела погибшего человека. Это был молодой водитель самосвала, работавший ночью в безлюдном карьере. Парень решил исправить неполадку, подняв кузов автомобиля. Далее, игнорируя броскую надпись о запрете работы под кузовом без упора, шофер лег на раму грузовика. Очевидно, сосредоточенность на ремонте помешала заметить момент закрытия западни. Бесшумно опустившийся кузов сжал его грудную клетку, остановив таким образом ее движения. Открытые дыхательные пути позволяли потерпевшему выживать некоторое время. Несчастный, по оценке Александры Борисовны, погибал от удушья в течение сорока минут. Повреждений скелета у него не обнаружилось.

Надо сказать, перед проведением вскрытия Александра Борисовна приняла предупредительные меры психологического и организационного характера.

Во-первых, посоветовала отрешиться от эмоционального восприятия процесса и рассматривать исследование исключительно с профессиональной точки зрения.

Во-вторых, ей ассистировала незнакомая женщина, не принимавшая непосредственного участия во вскрытии. Отведенная незнакомке роль обнаружилась позднее. После первых манипуляций преподавателя с прозекторским ножом, стоявший поблизости Анатолий Курилех, бывший старшина пограничник, отошел к окну. Через минуту из открытой створки потянуло сырым холодом. Людмила Борисовна, не отрываясь от исследования, попросила окно закрыть. Однако Курилех не реагировал. Он лежал без сознания на подоконнике, головой во двор.

В этот момент в дело вступила помощница Александры Борисовны. Достав из кармана флакон с нашатырным спиртом, женщина отработанным движением поднесла пузырек к носу нашего однокурсника. Бывший защитник государственных рубежей после возвращения в реальность не сознался в минутной слабости, пояснив, что «хотел подышать свежим воздухом». Оспаривать это заявление никто не стал. Наше эмоциональное состояние было немногим лучше, чем у Анатолия. Другие однокурсники, присутствовавшие на вскрытии (и я в том числе), позже не раз переживали увиденное в тяжелых сновидениях.

Исследование внутренних органов умершего выявило типичные признаки механической асфиксии. Наше внимание было обращено на одутловатое синюшное лицо, множественные точечные кровоизлияния в оболочку глаз, в плевру легких, мышцы сердца и другие внутренние органы. Наличие пены в мелких бронхах, свидетельствовало о медленном умирании.

Не отрываясь от исследования, Александра Борисовна напомнила, что точечные кровоизлияния в оболочку глаз могут служить признаком опасности для жизни в момент их причинения, даже если человек остался в живых.

С подобной ситуацией я встретился в первый же год работы следователем. В тот раз в мое производство попали материалы доследственной проверки по факту нанесения телесных повреждений неким начальником строительного управления.

Начальник этот, употребив спиртное, систематически избивал тещу. Последний эпизод дополнялся попыткой удушения женщины в присутствии дочери потерпевшей. Беду предотвратил посторонний мужчина, увидевший происходящее через открытое окно первого этажа.

Районный прокурор, сразу заинтересовавшийся этими материалами, усмотрел в происшедшем признаки нанесения побоев без расстройства здоровья и дал «товарищеский» совет отказать в возбуждении уголовного, разъяснив потерпевшей право непосредственного обращения в суд. Как выяснилось позднее, необычная осведомленность младшего советника юстиции о заурядных побоях объяснялась звонком секретаря райкома КПСС, которому РСУ ремонтировало квартиру. Состава хулиганства в действиях начальника РСУ не было. Намерение душить потерпевшую начальник управления категорически отрицал, объясняя происшедшее желанием пошутить. Однако беседуя с жертвой зятя, я обратил внимание на точечные кровоизлияния в белки глаз. Возникшие догадки пострадавшая дополнила описанием ощущений в момент прекращения дыхания.

Дальнейшие мои действия совершались без учета мнения прокурора. Посоветовавшись по старой памяти с Александрой Борисовной, я возбудил уголовное дело по факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений. Благо, никаких согласований с начальником следственного отделения в то время не требовалось. А в прокуратуру копия постановления приходила на третий день.

Срочно проведенная судебно-медицинская экспертиза мои предположения подтвердила. Согласно ее выводам, «сдавление органов шеи, сопровождавшееся объективно выраженным комплексом угрожающих жизни явлений» относилось к категории повреждений, опасных для жизни в момент нанесения. Указанная ситуация соответствовала соответствующему пункту «Правил судебно-медицинского определения степени тяжести телесных повреждений»