Полная версия

Полная версияВспомните, ребята!

В действительности, это не так. За пределами формального общения наш доцент была жизнерадостным открытым человеком с признаками сангвинического темперамента с развитым чувством юмора. Эти черты проявлялись летом 1963 года в университетском спортлагере «Лиманчик», где Елена Михайловна с готовностью участвовала в совместных затеях студентов и преподавателей.

За соблюдение прав наемных работников она, судя по материалам сайта Университета, неустанно боролась до конца дней. Умерла Елена Михайловна в возрасте 89-ти лет в 2012 году.

Теперь о главном, что осталось от нашего общения в годы учебы. Благодаря творческому подходу Елены Михайловны к построению учебного процесса наука трудового права воспринималась большинством однокурсников, как некое увлекательное произведение. А полученные в те далекие времена знания (с оценкой «отлично» на экзамене) неоднократно помогали мне разобраться в сложных правовых коллизиях.

И еще. Со временем я не раз задумывался о роли, которую сыграли в нашем становлении такие столь непохожие по характеру и делам люди, как «Мэтр» и Елена Михайловна.

С. Ф. Ширяев (как и коллега – латинист «Костя» – К. Ф. Блохин) вносил в процесс обучения острую эмоциональную приправу. Использовал иронию и юмор (иногда соленый), демонстрировал возможность существования иной точки зрения по любому поводу, подкалывал с мнимой серьезностью «дураковатых» персонажей (вспомним характеристику Л. Григоряна и письма «Кости» в «инстанции» включая радио «Свобода»).

Елена Михайловна – сдержанный и невозмутимый профессионал-полемист, поставляла ценные ингредиенты в котел нашей правовой и нравственной подготовки без излишних всплесков эмоций.

Я не настолько близко общался с обоими педагогами, чтобы детально понять истоки их несходства. Общими для наставников были дата (1922 год) и месторождения (Ростов-на-Дону), а также учеба и последующая работа в нашем университете.

Главная точка расхождения жизненных установок, на мой пристрастный взгляд, выявилась летом 1942 года, когда Елена Михайловна, прервав учебу, добровольно ушла на фронт. «Мэтр» же, как я теперь узнал, уехал в эвакуацию, где до конца Войны писал работу, оставшуюся незавершенной.

Кто знает, может быть пребыванием Сергея Федоровича на «Пятом Украинском» объяснялись истоки отмеченных Л. Григоряном «напыщенного шарлатанства и хулиганства», приправленных неким «трагизмом». Не этот ли груз прошлого давил на сознание латиниста, побуждая к проявлению черт «демонстративной личности», а заодно и к самоотверженной борьбе с ростовским криминалитетом? Ответа на эти вопросы у меня нет. Так или иначе, К. Ф. Блохин, С. Ф. Ширяев и Е. М. Акопова навсегда остались в памяти студентов моего времени, как неотъемлемая часть самобытного коллектива наставников тогдашнего юридического факультета.

Необычным подходом к преподаванию сугубо гуманитарного предмета – политической экономии социализма – отличался Ричард Петрович Корниевский. Он открывал нам экономические законы страны Советов через систему им лично созданных математических моделей. Не скажу, что, мы подзабывшие точные науки студиозы, были в восторге от его новаций. Лекции «Рича́рда» (он произносил свое имя с ударением на первое «а») вместо устного изложения материала превращались в бесконечный конвейер неустанно наносимых на доску математических символов. Временами стук мелка прерывался словами преподавателя: «Из этого следует бесспорный вывод…». Что являлось итогом рассуждения, я не могу вспомнить по той причине, что всякий раз у моего уха раздавалась идеологически незрелая перебивка соседа по скамье Анатолия Сапина: «…Что надо потуже затянуть пояса».

Так или иначе, на лекциях «Рича́рда» приходилось сильно «напрягать извилины». Утешая «инвалидов умственного труда», наш политэконом сообщал: «Вникайте в суть. На экзамене сами попросите, чтобы Рича́рд Петрович, позволил вам вывести формулу основного экономического закона социализма в обмен на «четверку».

Его прогноз оказался для меня пророческим. Не к ночи упомянутая формула (объемом в тетрадную страницу), которую, благодаря проявившемуся феномену фотографической памяти, мне удалось воспроизвести на экзамене, действительно, помогла выдержать это испытание на «хорошо».

Судя по имеющимся в Интернете данным, разработки Ричарда Петровича были востребованы не только в учебном процессе. Определенная их часть имела прикладное значение и использовалась управленцами ряда промышленных отраслей в качестве методик определения экономической эффективности производства, научной организации труда, планирования и управления производством и др. В 1966 году Р. П. Корниевский стал заведующим кафедрой политэкономии.

Его увлечение наукой и погруженность в мир экономических теорий неожиданно сочетались с простодушным отказом от соблюдения условностей в одежде и непосредственностью во внеаудиторном общении со студентами.

Как сегодня вижу его в один из летних дней со стопкой книг в сетке-авоське, одетого в тенниску, коротковатые («подстреленные» – по терминологии мамы) брюки и обутого сандалии на босу ногу.

Несколько необычным для его занятий и возраста (40+) было увлечение ученого мужа мотоциклом. При нас Ричард Петрович стал обладателем двухколесного «ИЖ-56». Это обстоятельство неожиданно сблизило его с моим однокурсником Володей Федоренко, владевшим точно таким же железным конем. Однажды, остановившись у мотоцикла «Отца Федора» на углу главного корпуса РГУ, Рича́рд Петрович не менее часа обсуждал с Володей преимущества «ИЖа» а перед «Явой». Симпатиям Рича́рда Петровича к коллеге по мотовладению ничуть не мешали весьма скудные политэкономические познания Володи. Однажды, используя расположение «Рича́рда», «Отец Федор» по моей просьбе спас от «неуда» экзамене знакомую девчонку с мехмата. Уговорив Корниевского поставить ей «удовлетворительно», он вышел из экзаменационной аудитории заметив, что получить согласие на «трояк» было очень трудно, поскольку юная математичка (школьная медалистка), по мнению «Рича́рда», была «очень тупая».

Несколько иные представления о «Рича́рде» оставил в своих мемуарах упомянутый выше В. И. Марцинкевич: «Экспансивный и неуравновешенный до фанатизма мой приятель, инженер по образованию, доцент Ричард Корниевский мог вообще всей группе поставить двойки за математические задачки собственного изобретения, которыми он, по моему мнению, совершенно неоправданно подменял благородную науку политической экономии»[32].

Уголовный процесс у нас преподавал И. И. Малхазов. Это был обрусевший армянин в возрасте за 60, с бритой головой. Его неизменной доброжелательности не мешали даже периодически досаждавшие боли в области печени. Иван Иванович помог нам разобраться в довольно скучной, так казалось в то время, материи своего курса. На мой теперешний взгляд, его лекции были несколько академичны. Им явно недоставало связи с практикой, с отработкой навыков составления процессуальных документов и прикладной канцелярщиной. К несомненным заслугам преподавателя надо отнести сформированное у нас твердое убеждение в том, что пунктуальное соблюдение норм уголовно-процессуального кодекса служит не только гарантией от судебных ошибок, но и инструментом защиты самого следователя от необоснованных обвинений в предвзятости и злоупотреблениях. В этом я впоследствии не раз убеждался на практике.

Я благодарен Ивану Ивановичу за его усилия по закреплению в нашем сознании положений правовой логики, за жесткие требования к усвоению основных терминов и системы понятий его науки – этих индикаторов качества подготовки специалистов любой области. Кстати, такой же подход к изложению своих предметов исповедовал и декан А. Т. Гужин (общая часть уголовного права).

Вспоминаю их школу всякий раз при встречах с терминологическими и понятийными «перлами» журналистов, писателей и даже титулованных правоведов. Время от времени коробят слух «открытые» и «закрытые» уголовные дела, «следователь, ведущий дознание» (явление, невозможное по определению, вроде периодически всплывающих обоймы револьвера или барабана пистолета). Всех переплюнул писатель-детективщик Д. Корецкий, полковник милиции, доктор юридических наук, профессор, действительный член Академии экономики и права, окончивший наш факультет в 1972 году. В его, без сомнения, увлекательных книгах о современном криминалитете то и дело встречаются мифические «ордер на обыск» и «ордер на арест», исключенные из российского уголовного процесса в 1960 году.

Ордер на обыск и ордер на арест не заменяли соответствующих постановлений, а выписывались в дополнение к этим документам. Основным отличием ордеров от постановлений было отсутствие в них сведений об основаниях проведения следственных действий. Такой порядок устанавливался в интересах тайны следствия. С содержанием постановления обвиняемый мог ознакомиться только по окончании следствия.

На этом фоне кажутся мелочью его же «полковник госбезопасности» (Специальные звания отменены в 1954 году. С тех пор аттестованным сотрудникам этого ведомства присваиваются обычные воинские звания) и «господин генерал» (Читайте Устав внутренней службы ВС РФ, Даниил Аркадьевич, в нем нет «господ». Все военнослужащие – «товарищи», даже Верховный Главнокомандующий).

Кто-то сказал: «Существуют некоторые обмолвки, говорящие о произносящем их человеке если не всё сразу, то сразу многое». Ехал я как-то в 70-х годах в автобусе по городу Шепетовка. Рядом два солдатика с умными лицами обсуждали сравнительные достоинства музыкальных коллективов Бони М и АББА.

Внезапно один из них, взглянув в сторону кинотеатра, воскликнул: «Смотри! И тут Анна КарИНа идет!». Реакция второго служивого на перевранное имя хрестоматийной героини Карениной удивила не меньше: «Она везде сейчас идет», – откликнулся боец. Это к тому, что «Анна Карина», «ордер на обыск» и т. п. сигналят об одном и том же. Верхоглядстве.

Вернемся к Ивану Ивановичу. Вспоминая о нем, не могу удержаться от описания забавного казуса. Однажды во время лекции, собравшись что-то написать, он обнаружил на доске нестертые материалы предшествующих занятий.

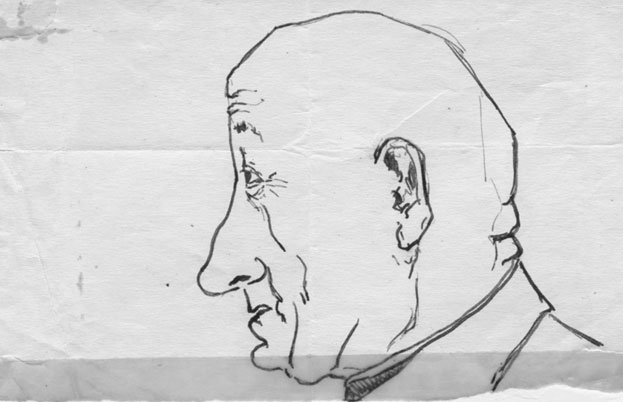

Поручив дежурному, которым оказался Женя Шимширт, привести доску в порядок, Иван Иванович углубился в какие-то записи. Надо сказать, что Женя, с которым мы к тому времени сдружились на почве обоюдного увлечения боксом, был разносторонне одаренным парнем. В свое время он окончил музыкальную школу и отлично играл на баяне. Кроме того, рисовал занятные шаржи. Действуя скупыми карандашными линиями, Евгений был способен в считанные секунды изготовить юмористический рисунок, имевший несомненное портретное сходство с прототипом.

В тот раз, выйдя к доске по требованию И. И. Малхазова, «Шимр» (прозвище друга, закрепившееся за ним после оговорки одного из преподавателей), пользуясь влажной тряпкой, придал черному полю первозданную нетронутость. Затем, дождавшись, когда с «мольберта» исчезнут остаточные следы сырости, мгновенным росчерком пальца через мокрый обтирочный лоскут изобразил узнаваемый профиль нашего процессуалиста. Аудитория отреагировала дружным хохотом. Пока Иван Иванович с недоумением всматривался в наши лица, его черты на доске бесповоротно испарились. Не поняв сути происшедшего, он не посчитал нужным выяснять причины смеха и приступил к занятиям.

Один из вариантов профиля И. И. Малхазова, выполненных» Шимром» на листке из блокнота, случайно сохранился в моем фотоальбоме. Этот рисунок, несмотря на некоторую утрированность, довольно узнаваемо воспроизводит черты внешности нашего преподавателя.

И. И. Малхазов. Рис. Е. В. Шимширта

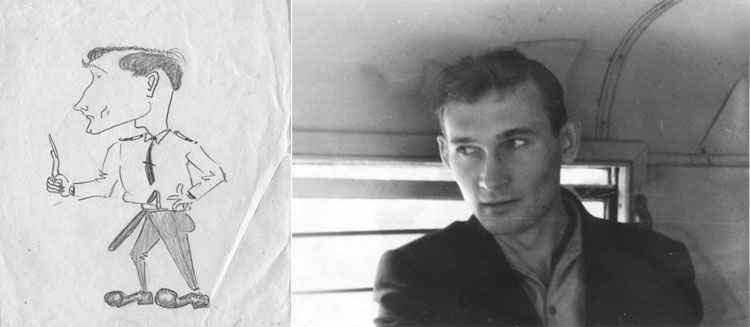

Определенное представление о рисовальных способностях «Шимра» позволяет составить выполненный им карандашный «портрет» нашего однокурсника В. Захарченко. Для сравнения привожу фото Виктора.

Виктор Захарченко. Рисунок Е. В. Шимширта. Рядом фото прототипа.

Ярким представителем кафедры уголовного права и процесса был Валерий Григорьевич Беляев, сравнительно недавний выпускник нашего факультета, преподававший особенную часть уголовного права. По окончании курса он отработал три года следователем железнодорожной милиции. Широкая эрудиция, оригинальность мышления, творческая энергия и готовность к широкому общению сделали Валерия Григорьевича популярной личностью не только в университете, но и за его пределами.

Впервые он увлек меня своими идеями в январе 1963 года, выступив с лекцией в университетской библиотеке. Мероприятие проводилось без учета желания посетителей. Читальный зал был переполнен студентами, лихорадочно штудирующими библиотечные учебники. Очередь за некоторыми из них занимали ранним утром. Неожиданное объявление администрации о предстоящем выступлении вызвало гул недовольства. Раздраженные насмешки породила и предложенная лектором тема «Вопросы права в творчестве Шекспира».

Однако, надо было видеть, как менялось настроение посетителей читального зала по ходу мероприятия. Вначале – глухой ропот. Затем – намерение (и мое в том числе) продолжать подготовку к экзамену, не обращая внимания на лектора (уходить было некуда: второй зал и даже диваны в коридорах были до отказа заполнены читателями). И наконец – пробуждение неподдельного интереса и чувства сопричастности будущих юристов, филологов, историков, физиков, химиков и биологов к увлекательному раскрытию неявной связи средневекового права ссюжетными ходами, событиями и действиями героев.

Лектор предложил слушателям рассмотреть произведения великого драматурга, как источник информации о системе и использовании норм права в социальном регулировании общества в различных временных и географических обстоятельствах. По сути это было эссе, открывшее нам доселе неизвестные переплетения сведений исторического, литературного и правового характера.

Выступление началось с «убойного» заявления, заставившего обратить внимание на лектора даже прожженных зубрил. Валерий Григорьевич откровенно признал, что, на первый взгляд, заявленная тема вызывает ассоциации с неким докладом из категории «Реформы Екатерины Второй в свете решений XXII съезда КПСС». Далее последовал совет не поддаваться первому впечатлению и принять участие в извлечении качественно новых смыслов из общеизвестных произведений. Лектор умело завладел вниманием присутствующих. Само действо напоминало по насыщенности информацией, ясности и непринужденности изложения монологи Ираклия Андроникова. В итоге осторожные подозрения о частичном затмении разума при выборе темы выступления отпали сами собой.

К сожалению, память не удержала деталей текста. Сохранилось лишь общее впечатление. Помню набор ссылок на фрагменты шекспировских произведений, содержание которых проливало свет на некие нормы государственного права, положения военной юрисдикции, законодательный порядок регулирования хозяйственных и наследственных отношений и даже воззрения драматурга на истоки преступности. Обосновывалась версия причин неопределенности в изложении обстоятельств смерти Офелии. По мнению Валерия Григорьевича, они вытекали из особенностей римского и канонического права, нормы которого признавали самоубийство (даже совершенное в состоянии психического расстройства) особо тяжким преступлениям и предусматривали крайне нежелательные юридические последствия для родственников покойного. В частности, тело самоубийцы пронзалось колом, а наследственное имущество подвергалось конфискации.

Легкой подначкой был отмечен «ляп» некоего переводчика, по воле которого один из героев исторической драмы «воспользовался короткой рукой». Инвалид что ли, подумал лектор, и обратился к английскому изданию. Оказалось, на самом деле речь шла о «Brevi manu» (лат.) – термине римского права, означающем неотложное действие.

Лекция завершилась искренними аплодисментами. Кстати, по ходу обмена впечатлениями об услышанном я познакомился с очень начитанными ребятами и девчонками с мехмата, сидевшими за соседними столами. Это стало началом добрых товарищеских отношений, которые продолжались вплоть до отъезда математиков по распределению на работу в Вузы Москвы (в том числе военную академию) и НИИ Московской области.

В дальнейшем обнаружилось, что научные интересы Валерия Григорьевича не ограничиваются связкой «право-литература». Другим неожиданно проявившимся предметом его устремлений стала идея использования в сфере правотворческой и правоприменительной деятельности средств и методов кибернетики. Собственные предложения и прогнозы на эту тему, возникшие у него после знакомства с труднодоступными в то время трудами Н. Винера, были опубликованы в университетской газете «За науку». Статья получила уважительные отзывы маститых специалистов мехмата. Сегодня я могу сказать со всей определенностью, что это была первая публикация по теме использования кибернетики в области права и криминалистики. Сходные работы других отечественных авторов появились лишь в начале 70-х годов.

Впоследствии, когда Валерий Григорьевич стал преподавать на нашем курсе, мы познакомились поближе, и я узнал о еще одном его увлечении. Это было коллекционирование минералов. Основным источником пополнения его собрания служили обломки образцов, добытых во время учебной полевой практики друзьями и знакомыми с геолого-географического факультета. Кое-что он выменивал у других собирателей. Один из предметов своей коллекции он подарил мне. Это был красивый кусочек лабродорита с глубинными синими переливами.

Надо сказать, многомерность личности Валерия Григорьевича позволяла ему органично сочетать «службу» и «дружбу». Будучи в одних случаях строгим экзаменатором и жестким руководителем, в других – он, не чинясь, дурачился на студенческих самодеятельных концертах.

Мне запомнились два знаковых проявления его характера. В первом случае, летом 1963 года, исполняя обязанности руководителя университетского спортивного лагеря «Лиманчик» (в ущелье у поселка Абрау-Дюрсо), Валерий Григорьевич без колебаний отчислил из личного состава (с отправкой домой) двух нарушителей дисциплины.

Второе событие состоялось десятком дней позже на концерте по поводу окончания смены. Наш руководитель в паре с аспирантом математиком Г. Г. Мермельштейном, откликавшимся на дружеское прозвище Мермеля (впоследствии замдекана факультета математики, механики и компьютерных наук РГУ-ЮФУ), исполнял «Танец маленьких лебедей». Aplomb – (постановка корпуса) и позиции рук «лебедей» отражали влияние классической школы. Оба наряженных в «пачки» исполнителя на зависть присутствующим проворно и слажено работали ногами.

В заключение номера высокорослый (около 180 см.) В. Г. Беляев, крякнув, поднял на плечо упитанного среднерослого Мермелю, и под бурные аплодисменты унес его со сцены (за пределы освещенного костром круга). Думаю, что впервые увидев Валерия Григорьевича во время этого действа, вряд ли кто-либо из неосведомленных наблюдателей мог усмотреть присутствие в его характере признаков высокой взыскательности.

Демократизм и непринужденность Валерия Григорьевича в отношениях с коллегами и студентами неоднократно проявлялись и в его шутливых репортажах, интервью, заметках и стихах на полосах факультетской стенгазеты «Юрист», которую он, кстати, редактировал.

Однажды факультет облетела весть о присвоении ученой степени доктора юридических наук заведующему кафедрой международного права Н. М. Минасяну. Решение это, согласно лётной терминологии Гены Лозового (бывшего штурмана бомбардировщика ТУ-4), состоялось после ухода соискателя «на второй круг»: ранее по рекомендации Высшей аттестационной комиссии (ВАК) диссертация возвращалась для доработки. Источником новости о положительном решении Комиссии для большинства из нас была помещенная в стенгазете эпиграмма В. Г.:

«Веселиться не устану,Счастлив я теперь вполне.Ай, спасибо ВАКу – джану[33],Утвердил он степень мне».Стихотворная форма новости о присвоении степени навсегда закрепила ее в моей памяти. Однако новоиспеченный доктор наук, человек с непростым характером, по дошедшим до нас сведениям, посчитал эпиграмму недопустимо фамильярной.

По предложению Валерия Григорьевича я время от времени писал для этого издания полемические заметки на правовые темы и шуточные интервью.

По поводу заочной полемики со спецкором «Известий» О. Чайковской получил нелицеприятные (и юридически неграмотные) рукописные возражения ее сторонников на полях нашего «издания». Комментарий В. Г. был кратким: «Не обращайте внимания. Это будущие журналисты (они учились в соседних аудиториях). Не надо требовать от них чрезмерных умственных усилий». В духе признания права на свободу мнений неодобрительные замечания «журналистов» редакцией не удалялись.

Обучая нас приемам эффективной работы с учебными материалами, Валерий Григорьевич временами был не прочь блеснуть собственными достижениями на ниве аналитической обработки информации.

Хорошо запомнился такой факт. В годы нашей учебы в подходящих случаю официальных сообщениях неоднократно упоминался таинственный Генеральный конструктор космических кораблей. По неведомым соображениям его фамилия оставалась неназванной.

Однажды, году в 1964-м, отвлекшись от темы занятий, В. Г. пояснил: «Фамилия Генерального – секрет для нелюбознательных. Ее можно узнать, сопоставив материалы открытых источников разных лет. Запишите, кому интересно. Придет время – сличите…».

Затем он продиктовал персональные данные главного ракетчика. Я записал их в тетрадь для конспектов, под шепот сидящего рядом Анатолия Сапина: «Ну, фантаст!». Сосед не в первый раз утверждал, что по способности выдавать не поддающиеся проверке идеи наш преподаватель не уступает однофамильцу – широко известному писателю-фантасту А. Беляеву.

Фамилия генерального конструктора стала известна всей стране в январе 1966 года. К сожалению, она была опубликована в сообщении о кончине этого феноменального человека.

Вспомнив о давнем предложении В. Г. проверить его догадку, я пролистал свои прежние тетради. Найденная запись, содержание которой к тому времени уже стерлось из памяти, полностью совпадала с данными официального сообщения: «Генеральный конструктор ракетно-космических систем Королев Сергей Павлович, 1906 года рождения, уроженец г. Житомира». Правда, сообщенные преподавателем сведения о том, что генеральный был репрессирован в 30-е годы, в некрологе отсутствовали. Они появились значительно позднее.

Отличительным направлением преподавательской методики Валерия Григорьевича были приемы, способствующие системному осмыслению учебных материалов и привитию навыков их творческого использования для решения конкретных задач.

Своеобразие его методов наглядно проявилось в необычной процедуре экзамена по итогам курса. Испытание проходило без традиционных «билетов».

«Полагаю, материалы учебника вы знаете на «отлично», – говорил он экзаменуемому. – Подготовьте на их основании Ваше определение понятия…».

Далее назывался некий термин, использующийся в различных статьях УК, однако не имеющий официального определения. Суть задания заключалась в необходимости раскрыть сущность объекта путем построения системы его признаков, «разбросанных» законодателем по различным разделам и главам УК.

В учебнике ответов на подобные вопросы экзаменатора не было. Такой подход требовал не только хороших знаний законодательства и учебника, но и способность их целостного осмысления. Одно из подобных заданий требовало дать определение понятия судимости и ее правовых последствий. Закон и учебник готовой формулировки не давали, а для раскрытия ее смысла требовалось учесть более 10-ти признаков, включенных законодателем в отдельные статьи УК.

Мне досталось задание сформулировать уголовно-правовое определение понятия оружия. Действующий УК упоминал этот предмет в тринадцати различных ситуациях. Кроме того, с ним были связаны некоторые положения административного законодательства. Признаки оружия, логически вытекающие из этих разрозненных фрагментов, следовало сложить некую цельную картину, не упускающую ничего существенного и не содержащую лишнего.

Надо сказать, что детального перечисления законодательных предписаний при этом не требовалось. Достаточно было общего смысла. Мои усилия получили оценку «отлично», а результаты «мозгового штурма» совпали с положениями Закона «Об оружии», который впервые появился в России в 1996 году.

Ради объективности следует сказать, что экзаменационные приемы Валерий Григорьевича нравились далеко не всем. Кое-кто жаловался в деканат на произвол и каверзные вопросы экзаменатора, прямые ответы на которые отсутствовали в учебном курсе.

Мои же отношения с Валерием Григорьевичем постепенно становились товарищескими. Под его научным руководством я написал две курсовых работы. Последняя из них, посвященная проблемам совершенствования мер уголовно-правового характера в борьбе с хулиганством, переросла в научный доклад. С ним в начале 1966 года по рекомендации научного руководителя я был командирован на межвузовскую студенческую научную конференцию в эстонский г. Тарту (до 1893 г. Дерпт, в 1893–1918 гг. Юрьев). Там после выступления получил удостоверение почетного студента Тартуского университета. Конференция продолжалась четыре дня. Нас поселили в отличном студенческом общежитии (время было каникулярное). Неформальное общение с отдельными участниками мероприятия из числа прибалтов открыло мне картину явного недружелюбия (если не вражды) в отношениях между эстонцами, латышами и литовцами. Случилось так, что каждый из представителей этих народов успел высказать мне в частном порядке весомый перечень отрицательных черт двух других национальностей. Брань же в адрес русских последовала от случайного прохожего, который, услышав нашу речь, выкрикнул из темного переулка: «Русские, вы – дураки!». Комический оттенок происшедшему придали детсадовский (по ростовским меркам) вариант оскорбления и проникновенный призыв сопровождавшего нас эстонца, по имени Томас: «Не слушайте его! Он сам дурак!». Кроме того, серьезному восприятию инцидента мешал комический акцент нашего провожатого.