Полная версия

Полная версияВспомните, ребята!

Случай вошел в «избранные судебные речи» Мэтра и стал легендой нескольких поколений ростовских юристов, в первую очередь, сотрудников городской милиции. Потерпевшего по этому делу, кровно обиженного выходкой «кивалы»[27], я знал лично. Надо сказать, что в мемуарах Л. Григоряна бывший дежурный Кировского РОМ упомянут под вымышленной фамилией.

Подводя итог собственным впечатлениям о С. Ф. Ширяеве, не могу избавиться от мыслей о двойственности его натуры, объединившей, с одной стороны, стремление к показушности, с другой – малозаметную для посторонних, самоотверженную, иногда с риском для жизни и здоровья, борьбу со специфическим видом преступности[28].

Учеба на первом курсе окончилась в конце июня 1962 года успешно сданной сессией. Завершился период устройства и привыкания к новому образу жизни. Определилось время аудиторных и библиотечных занятий, тренировок и работы в качестве внештатного оперуполномоченного уголовного розыска. Выявились предпочтительные точки общепита.

Учебный материал усваивался без усилий. Отсутствие трудностей на первых порах учебы вызывало легкую тревогу. Детальное конспектирование лекций, чтение учебников и дополнительно рекомендованной литературы не избавляло от опасения, что я упускаю неведомый пласт задач. Всякий раз, выполнив намеченную библиотечную программу, я замечал, что другие однокурсники продолжают корпеть над учебной литературой до позднего вечера. Усердие друзей было живым укором, пока не выяснилось, что усилия тратятся большей частью на выполнение заданий по иностранному языку в виде переводов «тысяч». Я же от этой нудьги освободился на условиях рассказанных выше. Ощущению избытка свободного времени способствовало отсутствие привычной трехсменной работы на заводе. И все же тревога оставалась до окончания первой сессии. Ее итоги (три предмета «отлично» и один «хорошо» – помешал сильный грипп) подтвердили, что мои усилия распределялись правильно.

Физкультура и спорт

Спортивные занятия на первых порах ограничивались гимнастикой в зале главного корпуса. Тренировки с парнями вел преподаватель кафедры физподготовки Николай Григорьевич Рябцев (внутри студенческой братии – «Коля»), подвижный мужчина лет пятидесяти, доброжелательный любитель спортивных афоризмов и прибауток. Кроме работы на кафедре, «Коля» выполнял на общественных началах обязанности председателя профсоюзного комитета университета. Многолетнее пребывание Н. Г. Рябцева в спортзале выработало привычку обращаться ко всякому заглянувшему на занятия, со словами: «Заходи, раздевайся!». Это означало предложение облачиться в спортивную форму. Со временем присказка «Коли» стала для окружающих настолько привычной, что превратилась в его второе имя. Незаметно для самого себя он распространил и на посетителей профкома, включая женщин. В последнем случае неосведомленные о смысле высказывания сотрудницы и студентки впадали в кратковременный ступор, особенно в теплое время года, когда верхняя одежда женщин оставалась дома.

Еще одной особенностью «Коли» было легкомысленное отношение к приемам страховки подопечных при выполнении упражнений.

Моя подготовленность к силовой работе на перекладине и брусьях пришлась ему по душе на первом же занятии. Далее следовало осваивать вольные упражнения. «Давай сальто вперед», – скомандовал «Коля», указывая на акробатическую дорожку с придвинутым подкидным мостиком.

Признавшись, что не выполнял этого упражнения ни разу, я попросил преподавателя воспользоваться страховочными ремнями, которые видел на вечерних занятиях акробатов.

«Ерунда это, – беззаботно ответил «Коля». – Прыгай, подстрахую». И действительно, пролетая мимо него после наскока на мостик с разбега, я почувствовал точный шлепок, после которого уверенно приземлился на ноги.

Далее оказалось, что такие приемы срабатывали не всегда. На том же занятии чуть не закончилось бедой сальто однокурсника и впоследствии товарища, аварца Гунаша Набиева. Этот парень отличался необыкновенной старательностью во всем, в том числе в выполнении спортивных упражнений. Получив, задание подтянуться десять раз, он преодолевал этот рубеж и продолжал упражняться, пока в изнеможении не срывался вниз.

Сальто вперед у него не получилось дважды. Оба раза, оттолкнувшись от мостика, Гунаш летел вперед параллельно дорожке и приземлялся плашмя. Третья попытка совершилась после разъяснений «Коли» о необходимости сделать траекторию вылета покруче.

Выслушав наставления, Гунаш взлетел с мостика «свечой». Затем, поменяв в апогее направление движения на 180 градусов, спикировал головой на дорожку. Страховочный шлепок Рябцева исправить траекторию не смог. Гунаша спасла от беды мощная шея. Но даже для него это было слишком. Поднявшись на ноги в сумеречном состоянии, мощный горец произнес извиняющимся тоном: «Сегодня больше прыгать не могу».

«Коля», побледневший не менее Гунаша, с облегчением затараторил: «Конечно, конечно, Гена! Отдыхай, дорогой! Отдыхай!».

Кстати, судьба и уникальные качества Гунаша заслуживают отдельного описания. Об определяющих фактах биографии он рассказал во время вечерних посиделок в период работ в подшефном колхозе летом 1962 года. Раннее детство прошло в глухом горном ауле. В начальной школе преподавание шло на аварском языке. По задумке родителей образование сына должно было завершиться окончанием четвертого класса. Средней школы в ауле не было. Далее предстояло освоение практики овцеводства. Но Гунаш, проявив неожиданное упорство, уговорил отца отправить его для продолжения учебы в райцентр. Там, на собеседовании со школьным директором, выяснилось, что преподавание в десятилетке ведется на впервые услышанном Гунашом русском языке. Для полноценного овладения незнакомой речью директор поставил условие: вернуться в первый класс и повторить программу начальной школы. Гунаш согласился.

До призыва в армию он успел окончить семь классов. После срочной службы вопреки желанию родителей Гунаш обосновался в Ростове, устроился на завод в качестве разнорабочего и продолжил учебу в школе заводской молодежи. Получив аттестат, поступил на вечернее отделение юрфака, с которого впоследствии перевелся на наш курс. Учился старательно, но с напряжением. Отличался благоговейным отношением к печатному научному слову.

В конце второго курса одновременно с ним мы писали курсовые работы о причинах преступности под руководством В. Г. Беляева (о нем далее). Плоды трудов Гунаша, представленные на суд научного руководителя, поначалу вызвали у Валерия Григорьевича возмущение. По содержанию работа слово в слово повторяла главу рекомендованной для изучения монографии А. Б. Сахарова.

Правда, выслушав горячие пояснения Набиева, руководитель понял суть происшедшего. «Это же в книге написано! – откровенно недоумевал Гунаш. – Что я могу добавить? Кто я такой? Все равно лучше Сахарова не напишу!».

На поверхностный взгляд, в его словах можно было усмотреть скрытую насмешку над сутью задания. Однако, обстановку проясняли искренние интонации горца. Задав уточняющие вопросы, В. Г. сумел разглядеть за отрывочными объяснениями «плагиатора» гипнотизирующее воздействие на него печатного текста и парализующий эффект излишней самокритики. После дополнительных консультаций с научным руководителем, Гунаш все-таки преодолел внутреннее напряжение и вдруг обнаружил, что имеет собственные соображения по заявленной теме.

По окончании учебы, категорически отказавшись возвращаться в родные края, Гунаш Набиевич Набиев получил направление в заполярный Мурманск. Затем работал в прокуратуре Тульской области. Удостоился классного чина государственного советника юстиции 3-го класса (соответствует званию генерал-майора юстиции). А в декабре 1999 года занял должность члена Верховного суда Республики Дагестан.

Вернемся же в университетский спортзал. Случай с Гунашом, похоже, не исправил суровых воззрений Н. Г. Рябцева на методы тренировок.

Одновременно с нами занимались девчонки 1-го и 2-го курсов. Их тренировала преподаватель Людмила Константиновна Конушкина, Мастер спорта СССР по спортивной гимнастике, лет 50-ти, поражавшая девичьей фигурой и непринужденным исполнением вертикального шпагата. Иногда ее подменял наш «Коля». В один из таких дней девчата отрабатывали кувырок на бревне. Это несложное упражнение не давалось второкурснице из Болгарии, по имени Румяна. После нескольких гулких падений спиной на жесткие маты девушка в сердцах объявила «Коле» о прекращении дальнейших попыток, ссылаясь на ушибы и врожденную неспособность удерживать равновесие. «К чему такой пессимизм, Румяночка! – воскликнул преподаватель. – Продолжай, пожалуйста. Сто раз упадешь, а на сто первый – получится».

Со мною у Рябцева отношения были отличными, пока я не объявил о начале занятий в секции бокса в ДЮСШ № 1. Полагая, что после этого я прекращу занятия в его группе, «Коля» явно обиделся. Он перешел на подчеркнуто официальный тон и неожиданно потребовал сдать зачет по бегу на 10 километров. О том, чтобы этот норматив сдавал кто-то, кроме меня, я не слышал. Поначалу казалось, что «Коля» обратит ультиматум в шутку. Однако он не отступал и назначил конкретную дату мероприятия. Просить о поблажке я не стал.

Сейчас это выглядит забавно, но Николай Григорьевич не пожалел для исполнения прихоти личного времени. Забег состоялся в середине дня на пустующих дорожках стадиона «Динамо». Мы приехали туда вдвоем на троллейбусе. Устроившись на тренерской скамье, «Коля» невозмутимо ждал окончания дистанции, выкрикивая бодрым голосом сообщения о количестве оставшихся кругов. Похоже, ожидал, что я остановлюсь до финиша. Не дождался. И время забега оказалось неплохим. На обратном пути Николай Григорьевич, как ни в чем не бывало, дружелюбно беседовало всякой всячине.

Впоследствии, когда выяснилось, что тренировки в ДЮСШ не мешают занятиям гимнастикой, безоблачные наши отношения восстановились.

К боксу я вернулся по воле случая. К этому времени мне исполнилось 20 лет. Было понятно, что время ушло и вряд ли я представляю интерес для секции. К счастью, это было заблуждением. Начинающий тренер ДЮСШ № 1 Г. И. Янов набирал команду из учеников средних школ, профтехучилищ и студентов вузов. Группа занималась по утрам.

Этот распорядок мне подходил, поскольку учеба в университете начиналась в 13 часов. Мой возраст и скромные спортивные достижения тренера не смущали. После первых занятий между нами установились товарищеские отношения. Этому способствовала небольшая (четыре года)разница в возрасте. По мнению Гены (с его подачи мы были на «ты»), кое-какие спортивные перспективы у меня оставались. На первой тренировке он с удовольствием отметил приличную силу моих ударов. В целом же моя устаревшая манера ведения боя, по его словам, вызвала воспоминания о былых временах. Наша совместная работа двинулась в направлении совершенствования приемов защиты движениями корпуса и техники передвижения. Кроме того, Гена поделился «секретом» хлестких ударов и методами их отработки. Ранее я знал о них лишь из учебных пособий. Предыдущий тренер – А. Г. Тричев, будучи отменным силовиком с замечательной выносливостью, таким оружием не пользовался. Его мощные «толкающие» удары требовали избыточного расхода сил.

Усовершенствованные с Геннадием ударные навыки я сохранил до сих пор, подобно умению езды на велосипеде. Некоторые спарринг-партнеры и противники признавались, что не всегда успевали их заметить.

Силу хлестких ударов, несмотря на внешнюю легкость, Геннадий многократно демонстрировал в поединках и в работе на снарядах. Гул и вибрация зала от его удара по мешку вызывали представление о попадании в цель былинной палицы.

Несколько слов о самом Геннадии. Он родился и жил в Астрахани. До призыва на срочную службу выполнил норматив второго разряда по боксу. В армии вырос до Мастера спора СССР. Проходил сверхсрочную службу в спортивной роте СКА Ростова-на-Дону в звании старшины. Был действующим боксером, чемпионом Вооруженных Сил СССР в полутяжелом весе и тренером в ДЮСШ № 1. Учился заочно на факультете физвоспитания Ростовского пединститута.

После нашей первой встречи я вспомнил, что в 1959 году читал о нем в спортивной рубрике какой-то из центральных газет. Сообщение было с элементами сенсации: перворазрядник Г. Янов выиграл нокаутом бой у трехкратного чемпиона СССР Заслуженного мастера спорта СССР Б. Назаренко. Специалисты отнесли эту победу к воле случая. Однако последующие бои Геннадия это предположение опровергли. Во время нашего очного знакомства появилась еще одна статья, автор которой (на фамилию не обратил внимания) укорял Г. Янова за отказ от техники искусного боя в пользу силовых приемов.

Это было явным оговором. Во время совместных тренировок было видно, что кроме необычно «сухой» для полутяжа мускулатуры, чрезвычайно мощного (хлесткого) удара, он обладал уникальной реакцией, подвижностью, обширным набором атакующих и защитных приемов и умением предугадывать замыслы противника.

Занятия нашей группы проводились по стандартной схеме. После разминки и работы на снарядах – спарринги с подходящими по весу партнерами. Время от времени роль моего спарринг-партнера брал на себя Гена. Это были мастер-классы, учившие подмечать просчеты даже у таких асов, как он. Однажды, поймав его в крайней точке на отходе, я не рассчитав силы, здорово рассек губы тренера. Поскольку сам Гена вел спарринг в щадящем режиме (он превосходил меня в весе на 16 кг), у меня возникло ощущение, что я совершил хоть и случайный, но неприличный поступок. Однако в ответ на извинения спарринг-партнер невозмутимо произнес: «Работать с тобой становится труднее».

Иногда на тренировках появлялись сослуживцы Геннадия по спортроте тяжеловес Лев Мухин (серебряный призер олимпиады 1956 года) и легковес Анатолий Лагетко (бронзовый призер той же олимпиады). Они кое-что подсказывали Геннадию со стороны.

До наступления лета 1962 года, участвуя в турнирах и квалификационных соревнованиях, я выполнил норматив второго разряда. Большинство встреч происходило на ринге ДЮСШ. Секундировал ребятам из нашей команды лично Гена, которого сильно раздражали крики болельщиков. Однажды во время перерыва между боями он громогласно обратился к одному из них со словами: «Чего орешь, бздиловатик? Надевай перчатки и выходи на ринг!».

На штангистов, которые приходили взвешиваться в зал бокса из подвала (иногда среди них появлялся и наш латинист «Костя» – К. Ф. Блохин), Гена смотрел свысока, называя их «дутиками». Согласно теории Геннадия, чрезмерная нагрузка на мышцы и сосуды мозга во время поднятия тяжестей замедляла движения и отупляюще влияла на умственные способности любителей «железной игры».

Однажды, вступив с «дутиками» в теоретический спор о влиянии различных видов нагрузок, Геннадий предложил выбрать для спарринга с ним самого мощного штангиста. Желающих не нашлось.

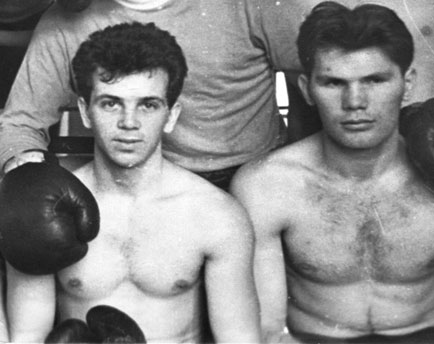

После тренировки. Справа Г. И. Янов. Весна 1962 г.

Крайне отрицательно Генадий относился к спиртному. Однажды, построив группу перед началом занятий, он неожиданно объявил об отчислении из школы члена команды за нарушение спортивного режима. Оказалось, накануне вечером, проходя мимо кафе-стекляшки, Гена увидел, как этот парень выпил стакан вина в компании приятелей. Решение о расставании осталось в силе, несмотря на то, что виновник сослался на уважительный повод – вчерашний день рождения.

За отчислением нарушителя последовало другое неприятное событие. Нашего «штрафника» принял в свою группу тренер Школьников (бывший боксер легковес). Его коллектив занимался вслед за нами. По этому поводу состоялось скандальное объяснение между «старым» и «молодым» тренером. Геннадий назвал Школьникова непорядочным человеком, пояснив, что намеревался принять виновника обратно после испытательного срока.

Отношение Геннадия к спиртному, как к помехе в достижении спортивных результатов, распространялась на все виды напитков, включая «безвредное» пиво. Однажды он поделился со мной собственным отрицательным опытом употребления напитка. По словам Янова, выпитая за компанию кружка «пенного» обернулась для него ведром пота на тренировках, снижением скорости реакции и резкости удара на неделю. Возможно, такой результат объяснялся стечением обстоятельств, но Геннадий решил, что пиво содержит «какую-то надолго расслабляющую гадость».

К весне 1962 года наша команда превратилась в дружный коллектив со своими планами и надеждами. Однако май стал последним месяцем существования группы. Геннадий внезапно уволился с военной службы и с тренерской работы и готовился к отъезду на родину, в Астрахань. Ребят распределили по другим командам. С подачи Гены меня брал к себе тренер Соколов.

О причине увольнения Гена рассказал мне накануне отъезда. Событию предшествовало участие команды боксеров СКА в отборочных соревнованиях на первенство СССР, проходивших в Тбилиси.

По словам Гены, одним из его соперников был некий грузинский боксер. Перед боем начальник команды СКА (тоже грузин), по имени Отар (наверное, Отари, фамилию не знаю), убедительно просил подчиненного не злоупотреблять силой, поскольку соперник сильно уступал ему по всем характеристикам. Чтобы не огорчать местных болельщиков, его надо было обыграть по очкам.

В итоге уговор завершился обманом. Несмотря на то, что Гена на протяжении всей встречи обрабатывал противника сравнительно легкими ударами и был готов в любой момент уложить соперника на настил, судьи бесстыдным образом присудили победу по очкам местному спортсмену.

О единогласной оценке этого решения, как наглого судейского произвола, я слышал от членов команды СКА, собравшихся в вестибюле ДЮСШ в день возвращения коллектива из Тбилиси. Далее последовало объяснение Геннадия с «Отаром», а за ним и подача рапорта на увольнение.

Надо сказать, обоснованные сомнения в подлинности достижений некоторых грузинских спортсменов возникали и в других известных мне ситуациях.

В 1962 году на нашем факультете, при содействии кафедры физвоспитания, появились два грузина с удостоверениями мастеров спорта по классической борьбе. Оба обязались прославить юрфак борцовскими победами. Одного «мастера» звали Гиви. Имя другого не помню. В период последующих лет учебы Н. Г. Рябцев тщетно пытался заявить этих «мастеров» на соревнования. Однако, это не удалось ему ни разу. Объяснялся феномен бесконечными травмами и недомоганиями, всякий раз приключавшимися с Гиви и его другом накануне спортивных мероприятий.

Я не склонен думать, что их удостоверения мастеров спорта были липовыми. Подлинность документов проверялось сравнительно легко. Скорее всего, прежние спортивные победы эти ребята добыли тем же способом, что и противник Геннадия.

Расставание с ДЮСШ

К сожалению, договору о моем переходе к тренеру Соколову осуществиться было не суждено. Причиной стал перелом левой руки на занятиях по гимнастике. Удар во время соскока с перекладины был не сильный, но «не под тем углом». Травма пришлась на локоть. Для бокса это было хуже, чем повреждение лучевой кости. После двадцатидневного гипса сустав надолго потерял подвижность. Через месяц болезненных упражнений рука стала двигаться относительно свободно. Однако попытка удара левой отдавалась «электрическим разрядом», особенно в случае промаха. О тренировках пришлось забыть до начала нового учебного сезона.

Однако осенью 1962 года я решил, что мое время серьезных занятий боксом прошло по причине «преклонного» возраста. Здраво оценив ситуацию, я переключился на «самодеятельность» в виде систематических спаррингов с однокурсником Женей Шимширтом. Перчатки были куплены за свой счет. Занимались мы по утрам в университетском спортзале.

Правда, в 1970 году желание хоть ненадолго вернуться в боксерский зал появилось снова. Уверенность, что возраст не помещает, возникло после неожиданных для меня результатов в беге на средние дистанции. Дело в том, что бег меня никогда не привлекал, однако осенью 1969 года пришлось им заняться в оздоровительных целях. Благо, стадион был рядом с домом. В августе 1970 года, поддавшись уговорам руководства, я выступил на первенстве Хмельницкой области по легкой атлетике, уложившись в норматив второго спортивного разряда на дистанциях 1500 (2-е) и 3000 метров (3-е место). С такой «дыхалкой», да еще подкрепленной постоянной силовой подготовкой в служебном спортзале, подумал я, еще не все потеряно и в боксе. Так и оказалось. Подробнее об этом дальше.

Забегая вперед, расскажу о дальнейшей судьбе Г. И. Янова. Зимой 1978 года, будучи следователем КГБ СССР, я приехал в Астрахань в служебную командировку. Начальником следственной группы тамошнего управления КГБ был Вадим Титов, отличный волейболист, хорошо знавший спортивную жизнь Астрахани. На просьбу разыскать боксера по фамилии Янов, Вадим ответил: «Зачем искать! Его весь город знает. Он тренирует команду в «Динамо».

В тот же вечер, открыв двери спортзала, я услыхал знакомый гул ударов: по мешку бил Гена. Увидев меня, он ничуть не удивился, будто мы расстались вчера, а не 16 лет назад. Не прекращая работы, Гена повторил обычную фразу «Коли» Рябцева: «Раздевайся. Поработать хочешь?».

С этой встречи шесть вечеров до окончания моей командировки мы провели вместе. Геннадий познакомил меня с женой. Он, действительно, был известен многим горожанам, особенно из числа молодежи. В этом я убеждался каждый вечер. На нашем пути из зала «Динамо» к нему домой или ко мне в гостиницу его приветствовал едва ли не каждый встречный.

На мой шутливый вопрос, действительно ли его знает всё население Астрахани, Гена серьезно ответил: «Сейчас уже не всё». Далее пояснил. Недавно в окрестностях города разместили колонию-поселение для расконвоированных зэков-«химиков», работающих на строительстве химического предприятия. Эта чума по вечерам заполоняла улицы, терроризируя местное население. Мне подобная ситуация была знакома по Хмельницкой области. Там жители двух сел Теофипольского района, спасаясь от вечерних нашествий и бесчинств размещенных неподалеку «химиков», бросали дома и уезжали, кто куда мог.

Так вот, по рассказам Гены, на днях по дороге домой его встретили семеро таких «колонистов». Они шли по противоположной стороне центральной улицы Кирова. Сначала «химики» обратили внимание на незнакомого одинокого «мужика», по виду бюрократа, с портфелем, в длиннополом пальто и ондатровой шапке. Затем Гена услышал: «Эй, ты…! Иди сюда!».

«Я сначала хотел убежать, – признался Геннадий. – Потому, что справиться со всеми сразу не получится. А в толчее можно получить удар ножом. Но в пальто далеко не убежишь. Кроме того, в портфеле находились журналы спортшколы с расписанием занятий и списками боксеров. Бросать их постыдился. Пока раздумывал, трое пошли ко мне. Хорошо, что с небольшим интервалом. Уложил всех по очереди. Удивительно, что третий продолжал идти на удар даже после того, как предшественники прилегли на асфальт. Другие четверо смылись, угрожая скорой встречей. Пока шел домой, копилась злость. Там переоделся в куртку, надел шингарды (снарядные перчатки) и вернулся на местный «Бродвей» (отрезок ул. Кирова). Стал из переулка высматривать недобитую четверку. Ждал недолго. Они шли в толпе гуляющих, не обращая на меня внимания. Пока «химики» поняли, что происходит, двоих сбил с ног. За другими пришлось гнаться».

Перспективы тренерской работы Гены в Астрахани, по его словам, потускнели после триумфального возвращения на малую родину «Кузи». Речь шла об олимпийском чемпионе 1972 года боксере полулегкого веса Борисе Кузнецове. Прославленного земляка обласкали местные власти. Борис основал и возглавил собственную школу бокса, перетянул на себя финансирование и всех перспективных воспитанников.

Геннадий рассказал, что время от времени встречается в Ростове с бывшими сослуживцами по СКА. Некоторые из них стали слабаками из-за дружбы с «зеленым змием». Прошлым летом бывшая команда ездила по приглашению в Кабардино-Балкарию. Там, во время отдыха в горах, перебравший сухого вина Лев Мухин, по незнанию помочился на священный камень, за что чуть не лишился жизни. Его, бывшего тяжеловеса, серебряного призера олимпиады, едва не задушил сухопарый 70-летний горец.

«Еле оторвали от шеи», – уточнил Гена.

Напоследок Гена приглашал приехать летом для совместной рыбалки в дельте Волги. Это была наша последняя встреча.

Ныне упоминание о Геннадии я нашел лишь на одном из астраханских интернет-форумов. Автор записи, датированной 5-м августа 2011 года, сообщил, что когда-то в «Буревестнике» (видно, перешел из «Динамо») тренировал боксеров Геннадий Иванович Янов.

Его соперник по тренерскому цеху «Кузя» – Борис Георгиевич Кузнецов, 1947 года рождения, умер в 2006 году. Из материалов форума известно, что основанная олимпийским чемпионом школа бокса и турнир его памяти пришли в упадок из-за отсутствия средств. Исчезли бывшие воспитанники и почитатели. А на могиле боксера-самородка, даже спустя три года после смерти, не было ни памятника, ни ограды.