Полная версия:

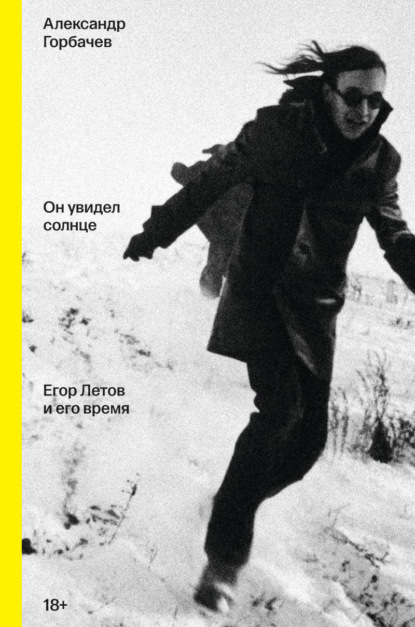

Он увидел солнце. Егор Летов и его время

Так о своем подростковом опыте Летов вспоминал в 2004 году. Схожим образом, вплоть до деталей со столом и муравьем, он рассказывал о нем и раньше – например, когда во второй половине 1990-х давал интервью Александру Кушниру для книги «100 магнитоальбомов советского рока» (оно так и не было опубликовано целиком): «В этот момент я не просто освободился, а испытал чудовищное понимание всего вообще. <…>. То есть я был одновременно муравьем, листом, деревом, форточкой – всем. Я сам знал, что был форточкой, но сам не знал, почему. <…> Это было мучительно, но в этот момент я кем-то стал».

В приведенных пассажах обращает на себя внимание не только то, что Летов описывал (а тем более – испытывал) все это задолго до того, как представления о мультивселенной стали частью поп-культуры, но и то, насколько здесь много сказано о летовском творческом методе. Это ведь очень про его образы, песни, строчки – обнаруживать глобальность в копошении муравья (опять эти насекомые) и скрипе качелей (без пассажира), одновременно фокусироваться на мельчайших деталях и обнимать необъятное. «Одна из главных формальных черт Летова – это такая трансформация фольклорного параллелизма, которая подчеркивает способ мышления, характерный для современного человека, – говорит Илья Кукулин, который как критик и филолог писал о Летове в контексте современной русскоязычной поэзии. – Это переживание одновременности сосуществования всего в мире – благодаря медиа мы понимаем, что существуют какие-то совершенно разные реальности, которые живут по разным законам».

Здесь также просматривается прямая связь с детством – причем как индивидуальным, так и всеобщим. Как пишет филолог Олеся Темиршина, ссылаясь на классика психолингвистики Льва Выготского, «самый ранний этап развития детского мышления связан с особым способом объединения предметов по типу логически неупорядоченного множества, основой которого становятся пространственные и временные „встречи отдельных элементов“». С другой стороны, она же указывает на архаические, первобытные корни летовского слияния с универсумом: «Личность на ранних этапах развития человеческой культуры не выделялась как самостоятельная единица, ее границы были зыбкими и неустойчивыми, ибо она, сливаясь с окружающей ее реальностью, находилась в недрах архаического коллективного сознания». Темиршина рассуждает об этом в применении именно к текстам Летова, однако для него самого, судя по всему, было важно не поэтически моделировать такие состояния, а именно достигать их физически, проживать.

Первое откровение случилось с Егором Летовым в лесу неподалеку от дома – впоследствии этот лес станет одним из его главных рабочих мест. Однако чтобы стакан переполнился окончательно, нужен был еще один источник. В 1982 году, закончив школу, Егор Летов перебирается к старшему брату – в Москву.

* * *Летом 1980 года Сергей Летов красил в своей квартире полы. В Москве в это время проходила Олимпиада, которую из-за войны в Афганистане бойкотировали многие западные страны; пока она шла, умер Владимир Высоцкий – его хоронили всем городом. Летов-старший, насколько можно судить, совершенно не увлекался спортом, да и песни Высоцкого его, кажется, не трогали (в отличие, кстати, от брата). К тому времени 23-летний инженер, работавший в Институте авиационных материалов, уже вовсю интересовался джазом – ходил на концерты советских прогрессивных ансамблей вроде трио Ганелина и слушал на коротких волнах музыкальные передачи зарубежных радиостанций, которые пробивались через «глушилки», установленные властями, чтобы не дать антисоветской пропаганде проникнуть в страну.

«Голос Америки» как раз транслировал передачу заслуженного джазового журналиста Уиллиса Коновера. Он рассказывал про Орнетта Коулмана – американского саксофониста, который одним из первых начал играть свободную импровизационную музыку. «Когда пол был покрашен, – рассказывал Сергей Летов, – мне стало ясно, что я буду играть на альт-саксофоне и что стиль, к которому я буду стремиться – это фри-джаз».

Уже через пару месяцев он купил себе свой первый инструмент и начал самостоятельно учиться играть. Был тут и личный фактор: «От меня ушла первая жена, и я тогда не мог себе представить, что одну женщину можно заменить другой – почему-то казалось, что только саксофоном, которому я стал доверять все нерастраченные силы молодого организма». Вскоре на музицирование у Летова уходило все свободное время – три-четыре часа по будням и семь-восемь часов по выходным он изводил игрой соседей по деревянному дому в подмосковном поселке Красково. «Как только я принимался играть, они начинали бить палкой в стену, трезвонили в дверной звонок, зимой бросали снежки и даже разбивали оконные стекла, – писал музыкант в своих мемуарах. – В конце концов один из соседей по лестничной клетке в мое отсутствие сломал дверь, подогнал такси и вынес из моей квартиры радиоприемник, посредством которого я слушал джазовые передачи „Голоса Америки“ и „Би-би-си“, а также акустические системы проигрывателя, на котором я слушал пластинки Хиндемита и Поля Блея».

Летова-старшего это не остановило. Постепенно он обзаводился знакомыми в джазовой среде и начинал подступаться к сцене. Сначала сыграл вместе с ансамблем ударных инструментов Марка Пекарского, потом попал в студию джазовой импровизации при ДК «Москворечье», далее познакомился со скрипачкой и композиторкой Валентиной Гончаровой, потом с главным ленинградским джазовым антрпренером Владимиром Фейертагом, затем – с Сергеем Курехиным, потом – с рок-журналистом Артемием Троицким…

Где-то в разгар этих первых музыкальных приключений в квартиру к Сергею Летову и приехал жить его брат. Согласно всем источникам, Егор отправился в Москву, чтобы учиться в строительном ПТУ; правда, история умалчивает, зачем он поступал в училище так далеко – вероятно, ту же квалификацию можно было без труда получить и в Омске. Сам Летов, рассказывая о своем московском периоде, вообще не упоминал учебу и объяснял причины поездки так: «У меня была безумная идея – я думал, что я найду некую свою общину, тусовку именно своих людей… Ну, как бы некий рай». По некоторым данным, путешествие в советскую столицу было первым выездом Летова-младшего за пределы Омска – прежде родители опасались отпускать его далеко из-за проблем со здоровьем.

Рая Егор Летов в Москве, очевидно, не нашел, но сразу окунулся в богатую культурную жизнь своего брата. Сергей к тому времени создал импровизационный «Оркестр нелегкой музыки» вместе с Михаилом Жуковым – бывшим барабанщиком оркестра Московского почетного караула, в тот момент работавшим вахтером в Росконцерте, а потом недолго игравшим со «Звуками Му». Жуков начал давать Егору Летову уроки игры на перкуссии, и вскоре он стал участником «Оркестра нелегкой музыки» – даже наклеил вырезанные из изоленты буквы ОНМ на каску, которую ему выдали в училище.

Егор играл на «коробочках индустриального происхождения», выданных ему учителем, сам Жуков – на самодельных барабанах, Сергей Летов и брат Жукова – на саксофонах, еще в «Оркестре» был виолончелист. Репетировали они где придется – чаще всего в квартире Жукова или дома у Летова, где музыкантов донимали все те же соседи: так Егор Летов в первый, но далеко не последний раз в жизни столкнулся с неизбежными издержками домашнего музицирования. Записей ансамбль не оставил; были ли у них сколь-нибудь полноценные концерты – тоже не совсем ясно.

Сергей Летов неоднократно говорил, что именно в Москве его брат начал заниматься музыкой. Это трудно проверить: Егор Летов утверждал, что первые инструментальные альбомы его первая группа «Посев» записала в Омске в том же 1982 году, но никакие свидетельства их существования пока не известны. Так или иначе, понятно, что в Москве культурный контекст был совсем другим, а способов познакомиться с новым искусством – куда больше, чем в Сибири: через знакомых Летов-старший имел доступ не только к новым западным альбомам, но и к самой разной новой культуре – от поэзии до перформансов.

«[На Егора] повлиял тот круг знакомств, куда я его ввел, – говорил Сергей Летов. – Благодаря мне он оказался информированным во многих вещах и событиях, к которым он в своей среде в Омске получить доступ не мог. Он знал о московских концептуалистах, об авангардной музыке. Он сидел на концерте рядом с Софьей Губайдулиной. Он разговаривал с известными музыкантами. Слушал Джона Кейджа и знал его концепции».

Московский концептуализм к тому моменту полноценно оформился как подход и метод, но еще не стал международным брендом. Дмитрий Пригов, Илья Кабаков, Лев Рубинштейн, Эрик Булатов, Виктор Пивоваров, Владимир Сорокин – все эти люди уже вовсю исследовали советскую реальность через тексты, картины, инсталляции и перформансы: выворачивали наизнанку официальный дискурс, подрывали изнутри окостеневшие языки литературы и медиа, превращали в искусство коммунальный быт и диалоги в магазинах, находили энергию и юмор в словесном и реальном мусоре.

Это была тесная компания – многие из ее участников регулярно встречались на акциях группы «Коллективные действия», основанной Андреем Монастырским. Одна из них, например, называлась «М»: оказавшись в подмосковном лесу, тридцать человек как бы разыгрывали совместную поездку в вагоне метро, которая затем превращалась в полумистическое представление. Когда участник выходил из «вагона» (на самом деле это была просто площадка на опушке), «на расстоянии 150 метров дальше по дороге находился С. Летов с набором духовых инструментов (саксофоны, валторна, корнет, гобой и др.). Услышав звук свистка от столика, Летов начинал играть на одном из инструментов до тех пор, пока зритель не подходил к нему. Подойдя к Летову, зритель получал от него устное указание двигаться вглубь леса на следующий источник звука. На расстоянии 80 метров от Летова, в глубине леса, находился магнитофон, фонограмма которого представляла собой запись сильного шума и грохота, какой бывает внутри вагона метро в период критической скорости движения поезда».

Акция «М» прошла в сентябре 1983 года – как раз когда у Сергея Летова жил его младший брат. Судя по всему, его на выезды «КД» не брали, но осведомлен о них он точно был. «У [„Коллективных действий“] существовало понятие „пустое действие“, – разъяснял Егор Летов много лет спустя. – Любая акция имеет бесконечное продолжение под названием „пустое действие“. Что будет дальше, что происходит в сознании людей или в магической реальности после окончания акции – неизвестно. Пустое действие длится бесконечно, разветвляется, рождает остаточные формы. Я считаю: то, что мы делаем – из этой области»

Московский концептуализм так или иначе затронул все виды искусства. Был среди артефактов движения и музыкальный альбом. Его в 1982-м записала арт-группа «Мухомор», которую возглавляли Константин Звездочетов и Свен Гундлах, а где-то совсем рядом с ними обретался и участвовал в акциях Владимир Кара-Мурза – будущий ведущий «НТВ» и оппозиционный политик. «Золотой диск» «Мухомора» – это четыре десятка виньеток, остранняющих, пародирующих и расшатывающих военные марши, блатные куплеты, официальные заявления и прочие набившие оскомину звуковые жанры. Зачастую вокал авторов просто наложен на чужую фонограмму; в какой-то момент голос, подражающий Леониду Утесову, поет на понятный мотив: «Выходила на берег Катюша и перестреляла всех до одного».

Логично предположить, что Егор Летов услышал «Золотой диск» примерно тогда же, когда он вышел. «„Мухомор“ – это самая что ни на есть панк-группа, панк-концептуализм, – восхищался он через несколько лет. – Пионеры панка». Влияние «Мухоморов» слышно в записях летовского проекта «Коммунизм». Вообще, советский концептуализм он считал «самым крутым и авангардным в мире», а то, что делает сам, называл концептуальным искусством: «Я, собственно говоря, концептуалист. Половина того, что я делаю – это, как бы сказать, это некий объект для того, чтобы его воспринимать со стороны максимально противоположно (желательно) тому, как это сделано».

«Влияние концептуализма у Летова очень чувствуется, – говорит Игорь Гулин. – У него каждый текст как бы продуцирован какой-то маской, и ты никогда не можешь уловить, кто это говорит – Егор Летов или какой-то персонаж, вокруг которого он мерцает, который одновременно он и не он. Ты не можешь его поймать». (К слову, у раннего Летова есть такой текст, который почти что предвосхищает одно из лучших сочинений Льва Рубинштейна: «Вот небо. Вот дерево. Вот дорога. Вот я. Вот еще раз я»).

«Читая концептуалистов, понимая, что существует в мире каких-то готовых формул, Летов, тем не менее, думал о том, как из этого всего конструируется временно́е и текучее человеческое „я“», – добавляет Илья Кукулин. Подобно концептуалистам, Летов впоследствии часто брал закрепленные языковые конструкции – лозунги, поговорки, цитаты из стихов и фильмов, можно сказать, что и хрестоматийные три аккорда – и радикально менял их контекст, обнаруживая новое, непредвиденное: смешное, чудовищное, но всегда парадоксальное. Некоторые из самых первых поэтических опытов Летова, сочиненных им в 1983 году, представляют собой в чистом виде концептуалистские упражнения. По дороге в электричке он записывал то, что говорили люди вокруг, собирал получившееся в текст и называл это «конкретной поэзией»:

Только бы не было войныа то – не жизнь, а малинау нас и узбеки живут – полно́он и получку приноситучится – а потом на фабрикумолодой специалистто высокий то понижеподхожу гляжу – мамочка!погреемсядешево и сердитоНу и так далее; из текста видно, что разговоры в электричках за 40 лет изменились не сильно. Как и особенности поведения пассажиров. Красково находилось совсем рядом с Люберцами, а в тамошних спортзалах как раз созревало движение пацанов-качков, которые боролись с неформалами (в конце 1980-х их назовут «люберами»). По словам Сергея Летова, однажды местные гопники поймали его брата и выбили ему стекло в очках, потом он долго носил их с осколком.

«Он проникся духом эстетики соцарта, – подытоживал Сергей Летов. – Или вот такого направления помоечного искусства, где бо́льшая часть инсталляций и ассамбляжей были из вещей, найденных на помойках, не самого высокого качества, и живопись была не акриловыми красками. Это общество самоделкиных, которое представляла из себя значительная часть радикального современного искусства 1980-х годов, было очень близко брату – по сути, он продолжил у себя в Сибири заниматься тем, чем занимались художники в Москве».

Собственно, название самой известной инсталляции Ильи Кабакова – «Человек, улетевший в космос из своей комнаты» – кажется достаточно адекватным определением Егора Летова.

* * *Доступ у Сергея Летова был не только к работам концептуалистов, но и к другой неофициальной литературе. По всей видимости, через него к брату попал самиздатовский альманах «Наша личная ответственность (НЛО)», подготовленный ленинградской поэтессой и феминисткой Кари Унксовой. «В самом начале 1980-х он страшно преклонялся перед кружком Унксовой – в первую очередь Андреем Изюмским и Алексеем Соболевым, это было обожание на грани влюбленности», – рассказывала Наталья Чумакова. Унксова и авторы ее круга занимались литературными поисками где-то неподалеку от концептуализма (именно на соседней ветке с Приговым и «Мухомором» ее кружок поместил на своем «древе русского стиха» Владислав Лён), но писали, с одной стороны, гораздо более нервно, а с другой – спиритуально.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Благодарю за эту находку Арсения Акопяна.

2

Sic!

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 9 форматов