Полная версия:

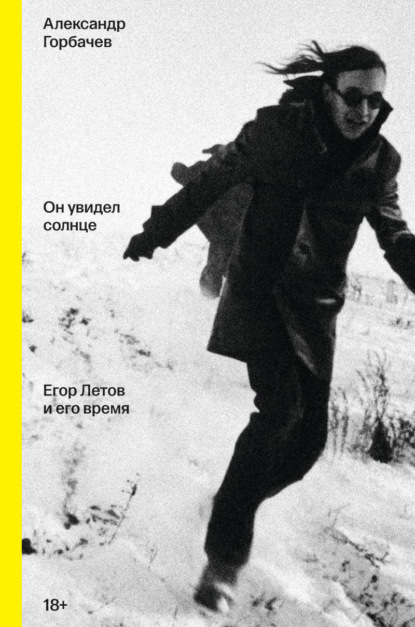

Он увидел солнце. Егор Летов и его время

Александр Горбачев

Он увидел солнце. Егор Летов и его время

Фотография на обложке: Андрей Кудрявцев

© Горбачев А. В., текст, 2024

© Выргород, 2025

В этой книге упомянуты люди и институции, которых российское государство признало «иностранными агентами» (в алфавитном порядке): Борис Акунин, Иван Алексеев (Noize MC), Дмитрий Быков, Александр Генис, Елизавета Гырдымова (Монеточка), «Голос Америки», Борис Гребенщиков (БГ), Антон Долин, Михаил Зыгарь, Михаил Козырев, Андрей Макаревич, «Медиазона», «Мемориал», Алишер Моргенштерн, Александр Невзоров, Сергей Пархоменко, Земфира Рамазанова, «Сибирь. Реалии», Никита Соколов, Артемий Троицкий, Мирон Федоров (Oxxxymiron), «Холод», Евгений Чичваркин. Кроме того, «иностранным агентом» объявлен автор книги Александр Горбачев.

В соответствии с требованиями закона мы обязаны маркировать их упоминания. Чтобы облегчить участь читателя, все «иностранные агенты», появляющиеся в тексте, обозначены символом.

Также закон требует сообщить (и обозначить в тексте книги), что организации «Русское национальное единство», «Национал-большевистская партия» и компания Meta, владеющая, помимо прочего, социальной сетью Instagram, признаны в России экстремистскими и запрещены. Упоминающиеся в тексте книги Борис Акунин, Роман Попков и Сергей Удальцов внесены российскими государственными органами в «Перечень террористов и экстремистов»; в нем же продолжает находиться Алексей Навальный, погибший в колонии в феврале 2024 года.

Несколько материалов, использовавшихся в работе над книгой, выходили в изданиях, которые признаны в России «нежелательными организациями»: в «Медузе», «Новой газете Европа» и «Радио Свобода». Мы вынуждены были скрыть ссылки на них в разделе «Источники».

Книга носит исключительно информационный и просветительский характер. Необходимо отметить, что незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот аналогов наркотических средств и психотропных веществ, а также незаконное культивирование наркосодержащих растений влечет административную и уголовную ответственность. Употребление наркотических средств и психотропных веществ, а также их аналогов влечет психические расстройства, расстройства поведения и иные заболевания.

Автор и издатели считают нужным подчеркнуть, что суицид – это никогда не выход из положения. Если вы чувствуете, что оказались в кризисной ситуации, или у вас возникают мысли о том, чтобы причинить себе вред, пожалуйста, обратитесь в одну из служб квалифицированной психологической помощи. Их адреса и телефоны можно найти, например, здесь: https://takiedela.ru/notes/spravochnik-psikhpomoshh/.

Необходимое предуведомление

Первое предложение девушке я сделал перед своим первым концертом Егора Летова.

Был выходной первомайский понедельник 2004 года, мы с однокурсником по филфаку шатались по центру Москвы, направляясь в заведение под название «Майор Пронин». Парадокс, каких будет много в этой книге: автор многочисленных песен про произвол КГБ в тот период неоднократно выступал в клубе неподалеку от главного офиса спецслужбы, интерьер которого наполняла всякая псевдошпионская меморабилия (в частности, там имелся натуральный тир и «писсуар Штирлица»). Где-то в районе Китай-города мы встретили общую подругу – она тоже училась вместе с нами – и уговорили ее присоединиться к походу на концерт. Пока шли и смеялись, я вдруг предложил ей выйти за меня замуж – в шутку, ничего похожего на отношения между нами не было.

Концерт был странный. Сцена в клубе, кажется, отсутствовала – Летов сидел на возвышении на маленькой площадке, к которой вела лестница. Выглядело это так, будто собравшиеся ему буквально молились, да и звучало примерно так же: все песни исполнялись хором, иногда заглушавшим самого автора. Культ было видно в полный рост, но его объект выглядел немного усталым. Чтобы удостовериться, что Летов по-настоящему жив, мне понадобился новый альбом «Гражданской обороны» и полноценный электрический концерт в «Горбушке».

Я рассказываю эту историю не для того, чтобы обозначить свою близость к герою, а наоборот. Как слушатель и летописец «Гражданской обороны», я завис где-то посередине – между теми, кто так или иначе был рядом с Летовым с самого начала, и теми, кто оценил его постфактум. Я бывал на концертах группы, но этих концертов было совсем немного. Я слушал их альбомы в тот самый момент и в том самом контексте, когда они выходили, но только начиная с 2000-х годов. Я видел Егора Летова на сцене, но не был с ним знаком, не разговаривал с ним, не брал у него интервью, хотя вообще-то, наверное, мог это устроить. Я работал музыкальным журналистом, когда «Оборона» еще вовсю действовала, но почти не писал о ней – честно говоря, просто боялся сфальшивить.

В общем, я много лет хотел прочитать полноценное жизнеописание Летова и всегда думал, что писать его следует не мне. Сначала мне казалось, что его биографом должен стать кто-то из ближнего круга, благо в нем было немало практикующих журналистов и вообще людей, прекрасно владеющих языком. Однако Алексей Коблов предпочел жанр популярной энциклопедии для тех, кто плохо знаком с предметом, а Максим Семеляк – как он сам это назвал, «опыт лирического исследования». Его книга «Значит, ураган» – возможно, лучшее, что было написано о «Гражданской обороне». Но это не биография.

Потом я думал, что, раз уж все вышло так, о Летове должен написать кто-то из тех, кто пришел к нему позже, видел его только на экране, слышал только в записи – кто-то, у кого есть заведомая дистанция по отношению к герою, которая позволит провести ревизию и предложить новый, независимый взгляд на его приключения. Собственно, такая задача все еще кажется вполне актуальной. Но вышло так, что первую обстоятельную биографию написал я.

Получилось это случайно. В 2023 году мои друзья, вместе с которыми мы уже сделали подкаст о Петре Мамонове для проекта «Арзамас», предложили мне теперь придумать что-то в том же жанре про Летова: как ни странно, на такой проект нашелся инвестор. Куда более объяснимо, что он предпочел остаться неназванным, прослушав черновики первых выпусков. Так возник подкаст «Он увидел солнце» – наверное, самый благодарный труд в моей жизни: никогда я не получал столько любви и признательности, как после выхода очередного эпизода. Среди тех, кто написал тогда, был Алес Валединский – основатель издательства и лейбла «Выргород», много лет максимально бережно выпускающий все, что связано с наследием «Гражданской обороны» и сибирского панка.

Алес предложил превратить материалы подкаста в книгу. Тут уж я вспомнил одну из летовских максим – если тебе чего-то не хватает, сделай это сам – и согласился.

Зачем вообще нужна еще одна книга про Егора Летова? Уж про кого-кого, а про него как будто нет нехватки в источниках и высказываниях: достаточно ознакомиться с их ассортиментом, чтобы удостовериться в актуальности этой фигуры для российской современности. Существуют сборники интервью, журналистских материалов и репортажей об «Обороне»; антологии филологических статей и отдельные монографии, где Летова анализируют с религиозных, психолингвистических и каких угодно позиций; изданы даже черновики его текстов. Вышли как минимум два с половиной документальных фильма, так или иначе рассказывающих про Летова, и как минимум один художественный; количество роликов на ютьюбе не поддается подсчету – там можно найти хоть 30-секундное видео «Летов ЛЕЖИТ И КРИЧИТ», хоть рассказ о том, как воссоздать звук «Обороны» с помощью современных гитарных примочек.

Все так, но тем ярче бросается в глаза то, что до сих пор не существовало сколь-нибудь подробного рассказа о Летове именно в жанре биографии. Между тем, на свете мало людей, которые подходили бы для этого лучше. С одной стороны, в жизни Летова происходило неистовое количество несусветных приключений – политических, культурных, экзистенциальных, психоделических: это просто-напросто невероятно интересная история. С другой, на свете наверняка бывают художники, поэты и музыканты, произведения которых никак не связаны с их историческими обстоятельствами, но это точно не тот случай. Егор Летов всегда самым внимательным образом следил за окружающим миром и крайне остро на него реагировал – ликовал, негодовал, бросал вызов, скрывался. Известно, что даже в последние годы, когда музыкант воздерживался от комментариев на злобу дня, у него дома постоянно работали без звука два телевизора, и показывали они в том числе выпуски новостей. Чего уж говорить о более ранних делах.

Собственно, именно поэтому подзаголовок книги – «Егор Летов и его время». Мне хотелось написать портрет на фоне истории: я думаю, что, если смотреть на эпоху через судьбу одного конкретного человека (особенно такого человека, как Летов), можно понять что-то новое и важное и про нее, и про людей, которым в ней выпало жить.

Да и про самого героя, конечно, тоже.

При всем обилии разнообразных исследований вокруг Летова, они зачастую сосредотачиваются сугубо на его текстах, которые как бы отрываются от автора. Понятно, с чем это может быть связано. Как говорит Максим Семеляк, «Летова часто считают поэтом те, кто просто физически не может его слушать» – и, я бы добавил, не готов иметь дело с самыми разнообразными его заявлениями и опытами, многие из которых в России сейчас попросту противозаконны. Сугубо филологический подход позволяет немного обезопасить автора и, наверное, может что-то рассказать про его поэтику, но неизбежно что-то и отнимает: все же эти песни создавались именно для того, чтобы быть опасными.

Простой пример: и в книге Юрия Доманского «Поэтика Егора Летова», и в книге Олеси Темиршиной «Егор Летов: язык и мир» подробнейшим образом анализируется «Офелия» – и в этом анализе даже не упоминается Янка Дягилева. Не буду забегать вперед, но конкретные обстоятельства, связанные с Янкой, как минимум способны обогатить восприятие «Офелии» читателем или слушателем. Таких случаев довольно много; работая над этой книгой, я регулярно сталкивался с подобного рода озарениями – ага, так вот он о чем. Может быть, некоторые из них покажутся интересными и читателям.

Следует оговорить короткие правила игры.

Книга «Он увидел солнце» выросла из одноименного подкаста, но именно выросла: здесь используются сделанные для подкаста интервью, некоторые прозвучавшие в нем мысли и отдельные его структурные приемы, и только. В большой степени книга написана с нуля. Я уверен, что слушатели подкаста почерпнут из текста много нового.

Для книги я взял дополнительные интервью, поговорив с людьми, наблюдавшими Егора Летова предельно близко; я отдельно рад, что мне удалось задать несколько вопросов Анне Волковой (Владыкиной) и Юлии Шерстобитовой (Фроловой) и, возможно, немного допроявить женский взгляд на историю «Обороны». Впрочем, гораздо больше здесь фрагментов из интервью с Летовым и с окружавшими его людьми, взятых кем-то другим. Цитаты из разговоров, которые проводились для подкаста и/или для книги, в тексте атрибутируются глаголами в настоящем времени: «вспоминает», «рассказывает» и так далее. Цитаты из остальных интервью – глаголами в прошедшем: «вспоминал», «рассказывал» и так далее.

Мне хотелось, чтобы книга читалась легко, поэтому все использованные источники информации перечислены в специальном разделе – отдельно для каждой главы в алфавитном порядке. В противном случае снабжать сносками пришлось бы каждое предложение, что сделало бы текст чрезмерно тяжеловесным. Так или иначе, все приведенные факты подкреплены конкретными источниками (иногда – несколькими); там, где разные свидетельства противоречат друг другу, я старался на это указывать; там, где остаются темные пятна – признавать их наличие. Желающие уточнить происхождение каких-то конкретных деталей всегда могут связаться со мной лично, мои контакты легко найти.

Как ясно из вышесказанного, автор этой книги отнюдь не соблюдает нейтралитет в отношении своего героя. Музыка и этика Егора Летова во многом сделали из меня человека. Я слушаю «Гражданскую оборону» до сих пор, и каждый раз, когда включаю их альбомы, почти на телесном уровне прихожу в парадоксальную экзальтацию, испытываю странную и сильную смесь эйфории и отчаяния. Я много лет разговариваю и пишу цитатами из Летова (к слову, руководствуясь его заповедью о преодолении себя, в тексте книги я постарался обойтись без раскавыченных цитат, сделав исключение для названий глав). Его песни сильно выручали меня в самых тяжелых жизненных ситуациях. Я, безусловно испытываю пиетет перед Летовым и, если угодно, считаю его гением. Тем не менее, я попытался рассказать о нем максимально честно и без сглаживания углов – в конце концов, самому Летову было куда более свойственно их заострять.

А что касается истории про брачное предложение, то она, пожалуй, еще и иллюстрирует, как Егор Летов, сам регулярно совершавший парадоксальные поступки, способен сподвигать на них своих слушателей – и как эти поступки могут обретать свойства пророчества. Через шесть лет после той прогулки на Лубянке Нина Назарова приняла мое предложение, мы поженились, и сейчас у нас растет сын Тимофей. Я посвящаю эту книгу им.

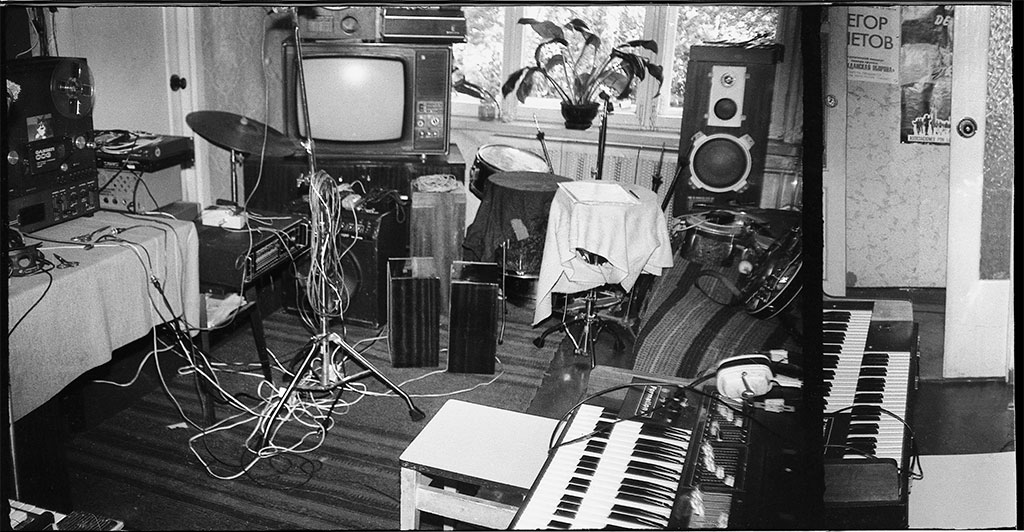

«ГрОб-студия», 1990-е годы. Из архива Натальи Чумаковой

Если в плане духовно-экзистенциальном можно вполне не совпадать (даже умышленно) со своими временем, то в плане языково-исторически-бытийном это несовпадение грозит деятелю искусства быть мертвородящим.

– Дмитрий Пригов «Картинки из частной и общественной жизни»Чтоб разрешить этот вопрос, необходимо прежде всего поставить свою личность в разрез со своею действительностью.

– Федор Достоевский «Братья Карамазовы»Тебя приветствую, мое поражение,тебя и победу я люблю равно;на дне моей гордости лежит смирение,и радость, и боль – всегда одно.Над водами, стихнувшими в безмятежностивечера ясного, – все бродит туман;в последней жестокости – есть бездонность нежности,и в Божией правде – обман.Люблю я отчаяние мое безмерное,нам радость в последней капле дана.И только одно здесь я знаю верное:надо каждую чашу пить до дна.– Зинаида Гиппиус «До дна»

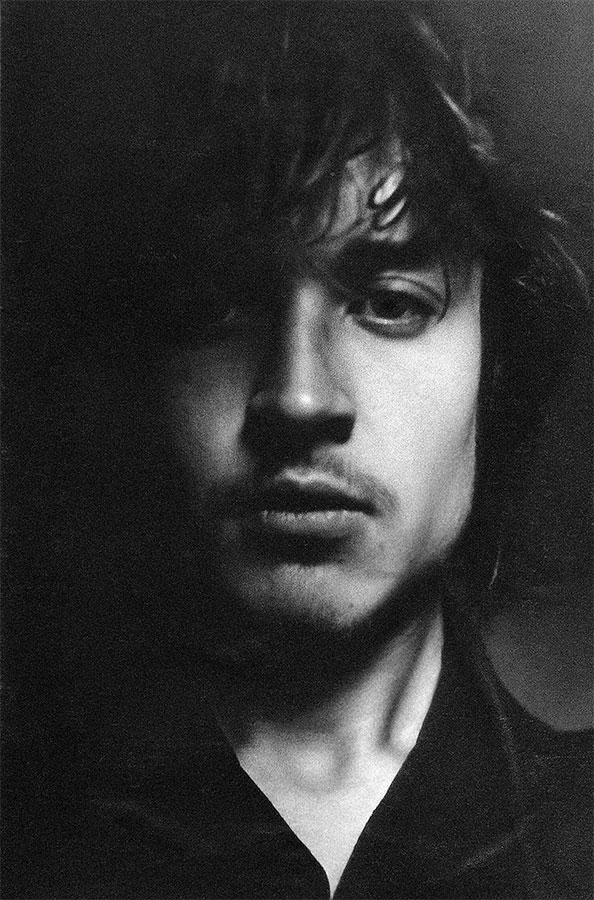

Егор Летов в юности, начало 1980-х. Автопортрет. Из архива Натальи Чумаковой

Глава 1

Праздничный дом

12 ноября 1983 года в московском Дворце культуре «Москворечье», что на Каширском шоссе, играли свободную музыку. В город приехал квартет под руководством саксофониста Анатолия Вапирова – одного из пионеров советского авант-джаза, соединявшего импровизацию с большими композиционными формами и духовными амбициями. Первым номером ансамбль играл 20-минутное сочинение «Дух Огдну», названное якобы в честь хакасского шамана: Вапиров витийствовал, певица Валентина Пономарева чирикала и верещала, Ивар Галиеникс рвал струны контрабаса, но основное внимание публики было направлено на пианиста, который одновременно тарабанил по роялю и лупил по перкуссии. Это был 29-летний Сергей Курехин – к тому времени он уже вовсю играл с «Аквариумом», самой популярной подпольной рок-группой, и пользовался славой придумщика и шоумена; большинство зрителей в зале пришли посмотреть именно на него. Насколько они были готовы к радикальному фри-джазу, сказать трудно – по свидетельству одного из посетителей концерта, «публика не знала, что ей делать: то ли сесть на измену, то ли внезапно восхититься».

Так или иначе, Курехина хватило не всем. После выступления к музыканту подошли несколько человек и предложили ему на следующий день выступить еще раз – через дорогу, в общежитии Московского инженерно-физического института.

Ничего необычного в таком предложении не было. С одной стороны, время для неофициальной музыки наступало трудное. За несколько месяцев до того, в июне 1983 года, будущий генсек Константин Черненко зачитал на пленуме ЦК КПСС доклад «об актуальных вопросах идеологической, массово-политической работы партии», в котором специально упомянул «музыкальные ансамбли с программами сомнительного свойства, [которые] наносят идейный и эстетический ущерб», и нежелательную зарубежную «духовную продукцию», «для которой характерна безыдейность, пошлость, художественная несостоятельность». Во главе Советского Союза стоял недавний председатель КГБ Юрий Андропов, и государство стало куда серьезнее относиться к контролю за неофициальной культурой. Тот же Анатолий Вапиров лишь недавно вышел из тюрьмы, куда его посадили за «предпринимательскую деятельность» (заключение он вроде бы отбывал в Абакане, где и встретил того самого шамана); в августе 1983 года арестовали лидера группа «Воскресение» Алексея Романова, обвинив его в нелегальной продаже билетов на концерты группы.

С другой стороны, притушить этот фитилек в полной мере было уже невозможно: новая музыка распространилась по всему СССР, и одни хотели играть, а другие – слушать. Площадки вроде концертных залов в общежитиях оказывались своего рода лиминальными пространствами, где можно было более-менее безопасно делать концерты, которые на квартире были бы противозаконными, а в официальных клубах – невозможными. Те же «Аквариум» или «Кино» регулярно играли в общежитиях вплоть до конца 1980-х, а у МИФИ был еще и особый статус. «Там существовала очень мощная музыкальная тусовка: в ней был, например, будущий организатор Подольского фестиваля Пит Колупаев, – рассказывает Александр Кушнир, автор биографии Сергея Курехина. – Они издавали первые московские фанзины „Зеркало“ и „Ухо“ и делали в пятом корпусе своей общаги небольшие концерты под видом дискотек. Там выступали никому не известные Виктор Цой с Лешей Рыбиным, Майк Науменко, Макаревич, Сережа Рыженко. И вот они подошли к Курехину и предложили ему тоже отыграть в общежитии».

«Поп-механика» – главный проект Сергея Курехина, перформативный авангардный оркестр, куда он затаскивал всех, до кого мог дотянуться, – еще не родилась, но идея уже существовала. На следующий день в общежитии МИФИ Курехин руководил ансамблем, который он назвал Crazy Music Orchestra. Хотя что значит – ансамбль: по сути он собрался на ходу, спонтанно. Точный состав сейчас восстановить уже невозможно, но народу на сцене было много. На барабанах играл 17-летний Сергей Бугаев по прозвищу «Африка» – участник группы «Новые художники», приятель всех рокеров и будущая звезда фильма «Асса», на трубе – будущий музыкант «Вежливого отказа» Андрей Соловьев, на гитаре – адепт прогрессив-рока Александр Костарев, а одним из саксофистов был Сергей Летов, новое лицо на советской авант-джазовой сцене.

Был у ансамбля и басист – в этом качестве Летов предложил привлечь своего 19-летнего брата Игоря, которого привел на концерт с собой. Много лет спустя Летов-младший (к тому времени он давно называл себя Егором, и в этой книге я тоже буду называть его именно так) будет подробно вспоминать об этом: «Курехин спросил меня, слышал ли я какой-нибудь панк. Я сказал: слышал Sex Pistols, Ramones. Он сказал: вот и играй, как Ramones, весь концерт. Так я и сделал. Капитан Африка играл на барабанах, неизвестный мне гитарист Саша поливал что-то вроде хард-рока, на духовых играл братец, а Курехин всем дирижировал и прыгал по фоно всяко-разно. Потом был антракт, где Курехину на моих глазах стало реально плохо. Зашел в гримерку, упал прямо на пол, схватился за сердце. Я решил, что это часть шоу. Думал – занятно. Потом смотрю, он лицом стал синий, серый… Хотели вызвать скорую, он говорит: все в порядке, ребята, сейчас пройдет. Только мы продолжили, концерт свернули. Кто-то успел позвонить „куда надо“, и приехали».

Есть разные версии того, что именно случилось с Курехиным в антракте. Андрей Соловьев вспоминает, что у музыканта просто было очень тяжелое похмелье. По словам Сергея Летова, Курехин обиделся на него за то, что саксофонист дудел слишком активно, и после 45 минут объявил, что дальше Сергей Летов будет играть один. Так или иначе, и одно отделение произвело на многих присутствовавших сильное впечатление. Много лет спустя, после сотен других выступлений, Соловьев писал: «До сих пор, настраиваясь перед выходом на сцену, я часто вызываю в памяти образы этого концерта и обращаюсь к некоторому внутреннему опыту, обретенному тогда, ищу ту особую вибрацию».

Таким оказался для Егора Летова первый опыт публичного выступления. В недалеком будущем он станет лидером групп «Посев», «Гражданская оборона» и «Коммунизм», поэтом, художником, философом, политиком, одной из самых успешных и одиозных фигур в российской культуре за последние полвека. В свете дальнейшей летовской биографии этот эпизод, на первый взгляд, выглядит незначительным курьезом судьбы, которая через десять с небольшим лет снова сведет его с Курехиным. Однако именно в тот момент Летов находился на пороге ключевого решения, определившего его жизнь.

Что за вибрацию почувствовал тогда 19-летний начинающий поэт, художник и музыкант, по случаю попавший на одну сцену с подпольными кумирами? Было ли ему неловко, как бывает всякому, кого взрослый родственник приводит и пытается устроить в свою компанию? Хотелось ли ему оказаться в центре этой музыки – или, наоборот, хотелось не мешать? Мы не знаем ответов на эти вопросы. По всей вероятности, Егор Летов понимал, что происходящее можно воспринимать как шанс, как возможность. Он знал, что его брат, который всего пару лет назад впервые взял в руки саксофон, теперь играет со звездами и ездит на концерты по всей стране. Он знал, что в Москве и Ленинграде вовсю развивается подпольная музыкальная жизнь – и что люди из других городов едут туда, чтобы писать, играть и рисовать. Он знал, что ему хватит культурного кругозора, чтобы самому войти в круг столичной элиты, и что у него будет проводник.

Незадолго до концерта с Crazy Music Orchestra Егор Летов написал стихотворение «Праздничный дом». Оно заканчивалось так:

Создам свой народ пристальным взглядом,Заселю игрушечное строениеиз цветов, облаков и ветвей.И если заходящее солнцебудет отражаться в окне (или в воде) —хорошо.Посажу призрачные деревья —– Деревья из дыма —Чтобы от них исходилСлабый органный звук.Аккуратно развешу елочные игрушки —Звезды, ракушки, слезы, слова.Посею радужные молитвы,Разбросаю по стенам следы.Да будет Праздничный Дом,где с холода запотевают очки!Через несколько недель Летов собрал вещи и уехал из подмосковного жилища брата, чтобы вернуться на родину, в Омск, за три тысячи километров. В следующий раз он выйдет на сцену в столице через пять с лишним лет – при совсем других обстоятельствах. Разбрасывать по стенам следы Летов будет в родительской квартире в пятиэтажной хрущевке. Создавать свой народ и строить свой праздничный дом – в суровом сибирском городе, где в тот момент не было ничего, что могла ему предложить Москва. Почему?

* * *На фронте отца Егора Летова называли Малышка.

Выходец из крестьянской семьи, обитавшей в глухой уральской деревне (согласно последней переписи населения, в 2010 году там жили 11 человек), Федор Летов попал на войну в 1943-м, когда ему было 17, – а отчество получил лишь в десять лет. Его мать, будучи еще грудным ребенком, лишилась глаза, когда на полати что-то осыпалось с худо проконопаченной крыши избы: если учесть еще и то, что семья Летовых была совсем бедной, перспектива выйти замуж оказывалась почти невероятной. Федор родился вне брака, в деревенском реестре было написано просто – «сын девицы»; папа признал отцовство, только когда у него отсудили алименты. К 1941 году мальчик закончил семь классов – был старостой, имел «пятерки» по физкультуре и пению; потом подал заявление в комсомол и, оказавшись в ремесленном училище в городе Чермозе, стал там секретарем комсомольской организации.

Вскоре его призвали. В июле 1944 года рядовой Летов оказался в артиллерийском полку на Третьем прибалтийском фронте. Вокруг были крепкие мужики, которые могли вытащить многотонные орудия из любой грязи, – юного ефрейтора окрестили Малышкой и определили в телефонисты. «Приняли меня очень хорошо, как в родную семью, – рассказывал Федор Летов. – Спросили, откуда, да кто, да что. Оказалось, один старичок – [земляк] из Пермской области. А там ночью же, в полевых условиях, спишь на земле – завернулся в шинель, пилотка под головой. И вот я сквозь сон слышал, как он мне подтыкал шинель, чтобы меня не продуло. У него уже чувство отцовское появилось ко мне – опекать-то младенца надо».

Через некоторое время он был уже радистом. «А забота командиров? Я уже задним числом замечал, какое внимание было к каждому человеку – даже к такому маленькому, как я. Вот где-то ликвидировал обрыв линии, приходишь, а ужин уже закончился. Старшина кричит: „Малышка, ты не ужинал?“ „Нет“. „Ну-ка, иди сюда в кухню“. Идешь – и вот тебе кусок кости с мясом и кусок хлеба».