Полная версия:

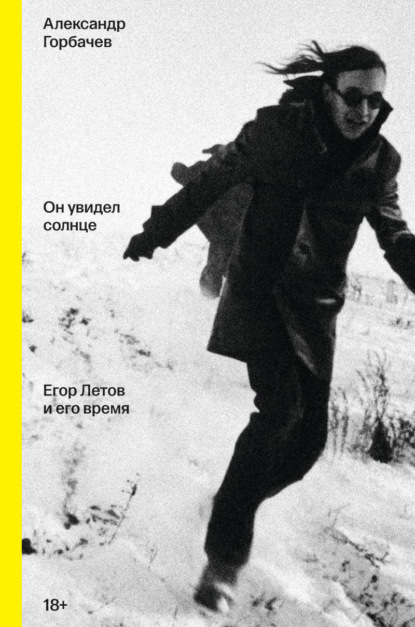

Он увидел солнце. Егор Летов и его время

Когда война закончилась, Федор Летов остался работать в армии; параллельно получил среднее образование, а потом окончил военное училище. Вскоре он оказался в восточном Казахстане, в Семипалатинске, где встретил Тамару Мартемьянову. Она была младше его на девять лет, но уже успела хлебнуть горя. Мать Тамары происходила из зажиточного купеческого рода, который к концу 1940-х почти уничтожило большой историей. Дед Мартемьяновой умер, разорившись после революции. Ее отца, выходца из сибирских казаков, успевшего повоевать в Первую мировую, а в 1918 году дезертировать из армии Колчака, арестовали летом 1937-го, и вскоре «тройка» – внесудебный орган НКВД – признала его виновным в антисоветской агитации. Бабушка потом рассказывала внуку, Сереже Летову, как, узнав маршрут следования колонны заключенных, в разгар холодной резко-континентальной зимы пришла к дороге, подняла вверх укутанную в тряпки дочь и держала над головой, чтобы муж увидел своего ребенка.

Она так и не узнала, заметил ли он. Во время войны отец Тамары умер в лагере; его реабилитируют «за отсутствием состава преступления» в апреле 1990 года. Семья жила практически впроголодь в деревянном доме на берегу Иртыша, мать перебивалась работой то секретарши, то машинистки, дочь не принимали в пионеры из-за отца – врага народа. Тем не менее, Тамара сумела поступить в медицинский вуз в Семипалатинске и, по всей видимости, именно в это время познакомилась с будущим мужем.

«У мамы было в какой-то степени высокомерное отношение к отцу – он все-таки был из деревни, а бабушка происходила из „бывших“, ее воспитывала гувернантка, которая учила немецкому и французскому», – писал Сергей Летов. Сын бедных крестьян, подростком попавший на войну и связавший жизнь с армией и компартией, и дочь «классово чуждых», потерявшая близких из-за советской системы: как они встретились? Как полюбили друг друга? Какими были их отношения? Насколько они сверяли свои версии прожитого прошлого? Мы не знаем, но в этом свете переключения Егора Летова между обличением «совдепа» и советским патриотизмом выглядят не такими уж парадоксальными: не исключено, что обе полярности он наблюдал у себя дома.

Казахский городок, ставший домом для молодой семьи Летовых, в начале 1950-х оказался рядом с местом, где решались судьбы планеты. Стартовали холодная война и гонка вооружений; Советский Союз теперь производил свое атомное оружие – а испытывали его на полигоне в 130 километрах от Семипалатинска. То были годы, когда новая война казалась практически неизбежной, а испытания ядерных бомб никак не ограничивались. В 1951 году здесь провели первый взрыв в атмосфере, а через два года именно на Семипалатинском полигоне испытали бомбу с термоядерным усилением – разработку академика Андрея Сахарова. Новые взрывы звучали в среднем раз в полтора месяца; иногда – чаще. Влияние этих испытаний на экологию Казахстана и здоровье его жителей исследуют до сих пор.

10 сентября 1956-го на полигоне взорвали очередной заряд – совсем небольшой, жалкие 38 килотонн. Через две недели в семье Летовых родился первый ребенок – сын Сергей. Уже потом родители рассказывали ему, как регулярно наблюдали грибовидные облака, как военные требовали убрать с огорода еще недозревшие овощи, как раз в полгода у всех жителей брали анализы крови, но никогда не информировали о результатах. И бабушка, и мама Летовых в итоге умрут от рака.

Когда Сергею было три, его отца по службе перевели в Омск. В тот год ядерные испытания на Семипалатинском полигоне не проводились.

* * *Чуть больше года Омск был столицей Российского государства: адмирал Колчак считал себя легитимным главой всей страны и в 1918-м объявил сибирский город, где принял титул «верховного правителя», административным центром России. К тому моменту, когда приехали Летовы, Омск сильно изменился – после начала войны сюда перевезли несколько десятков заводов из европейской части Советского Союза, город начал стремительно развиваться и превратился в крупный промышленный центр. Теперь здесь делали все – технические ткани, промышленные газы, шины, обувь, а главное – боевые самолеты конструктора Туполева. Чтобы построить производства, как было заведено в сталинские времена, понадобился рабский труд. Жестокой зимой 1941–1942 годов температура опускалась почти до 50 градусов мороза, но на десятичасовой рабочий день заключенных ОМЛАГа это не влияло – они в срочном порядке возводили корпуса громадного авиационного завода и прилегающий к нему военный аэродром.

К середине 1950-х о колчаковских временах уже мало кто помнил, но кое-что от «верховного правителя» в Омске осталось: по версии Сергея Летова, в здании барака, куда вместе с другими военными поселили отца и его домочадцев, когда-то размещались адмиральские конюшни. Теперь длинное каменное здание разбили перегородками на два десятка крохотных помещений с видом на милицейское общежитие. «Туалет находился во дворе, ванной не было – мыться ходили в баню, – вспоминал Сергей Летов. – В длинном коридоре шумели керогазы (разновидность примусов – прим. А. Г.), на которых варилась какая-то еда. Керогазы эти стояли напротив каждой комнаты, у двери, и их сторожили хозяйки. Во дворе играли дети, иногда откапывая из земли лошадиные кости». Вокруг при этом был самый центр города – администрация, театр, дом офицеров и главная местная достопримечательность: Омская крепость, основанная в XVIII веке для защиты южных границ стремительно разраставшейся страны. Примерно за сто лет до приезда в город Летовых здесь отбывал наказание осужденный на каторгу за вольнодумство Федор Достоевский: материал для «Записок из мертвого дома» будущий любимый писатель лидера «Гражданской обороны» собирал буквально за углом от его первого места жительства.

Егор Летов родился 10 сентября 1964 года. В перегороженной ширмой барачной комнатушке он стал пятым обитателем (вместе с Летовыми в Омск приехала еще и мать Тамары Мартемьяновой, дочь купца второй гильдии) и на кровати, где уже ютились родители со старшим братом, не помещался – спал в коляске. «Практически сразу же выяснилось, что у Игоря большие проблемы со здоровьем. Помню, что мать стояла у коляски, в которой лежал младенец, и тихонько плакала, а отец и бабушка ее утешали, – писал Сергей Летов. – Месяцам к четырем, кажется, наступило какое-то улучшение, и развитие болезни удалось остановить».

Впрочем, слабое здоровье преследовало Егора Летова практически все детство. «Ребенок был не болезненный даже, а чудом выживший, – говорит Сергей Попков, последний директор „Гражданской обороны“. – У него была клиническая смерть, по некоторым сведениям – до десяти раз. И это детские впечатления, которые нужно, но невозможно проанализировать и учесть. Что знал и чувствовал этот ребенок, который несколько раз умирал?»

Сам Летов вспоминал об этом так: «В детстве я сильно болел непонятно чем – болезнь так и не установили. Возникали приступы, сопровождавшиеся потерей сознания и ацетономической рвотой. После последней клинической смерти в 12 лет [болезнь] прошла. В одном из состояний смерти или близком к нему я имел определенный опыт, но рассказывать об этом никогда не буду».

Здесь обращает на себя прилагательное «ацетономический», при всем богатстве летовского словаря совсем для него нетипичное – похоже на что-то из врачебного лексикона, застрявшее в голове с детства. Ацетономическим синдромом называют специфическую особенность обмена веществ – в крови концентрируются соединения, при распаде выделяющие ацетон. Ребенок может чувствовать себя прекрасно, а потом у него вдруг начинаются рвота, сильная боль в животе и другие симптомы – вплоть до комы. Зачастую это проходит с возрастом.

С точки зрения метафорики в этом есть что-то летовское: внезапная прореха в реальности, ошеломление, полностью переворачивающее жизненный опыт. «Что в жизни со мной происходило, это такая череда иррациональных всплесков», – говорил впоследствии сам Егор Летов.

То, что запомнилось его брату, более-менее совпадает с вышеописанной клинической картиной. «От Игоря довольно сильно начинало пахнуть ацетоном. Ну, и сахар в крови падал – он терял сознание, – рассказывал Сергей Летов. – Когда случались приступы, мы с отцом вызывали скорую и выносили его – на простынях, по коридорам. У Игоря в детстве был очень плохой вестибулярный аппарат. И когда его выписывали из больницы, он не мог ехать ни на такси, ни на другом транспорте. Мы с отцом его несли по городу на себе».

Нести приходилось далеко: когда Егору было около года, семья переехала из комнаты в бараке в трехкомнатную квартиру в новом доме – пятиэтажке охристого цвета в Чкаловском поселке на восточной окраине Омска. Во время войны здесь был тот самый военный аэродром – теперь его перевезли подальше от города, бывшую взлетно-посадочную полосу назвали Космический проспект, а вокруг него построили хрущевки с индивидуальными квартирами. Вокруг были заводы и заросшие клевером поля; совсем неподалеку начинался лес. Даже в конце 2010-х, когда с транспортной инфраструктурой стало явно лучше, местное издание называло Чкаловский «отдаленным» районом города – что уж говорить о временах, когда его только заселяли.

Квартиру Летовы получили на первом этаже дома на новой улице, названной в честь Петра Осминина. Осминин воевал не так уж далеко от Федора Летова – на Первом Прибалтийском фронте. В августе 1944-го отряд Осминина – он был водителем самоходки – вступил в бой с немецкими танками у литовской деревни. Его экипаж несколько суток удерживал позицию и отбивал атаки. Утром седьмого августа самоходка Осминина подбила три вражеских танка, погналась за двумя отступающими и подорвалась на мине. Задыхаясь от дыма, Осминин и трое его товарищей продолжали вести бой. Когда прибыло подкрепление, все они уже были мертвы.

По всей вероятности, Егор Летов с раннего детства понимал, что живет на улице, названной в честь человека, который в буквальном смысле сгорел вместе с танком.

* * *«Райончик такой, ну, очень неприветливый, – рассказывает Алексей Коблов. – То есть на окраинах Омска живут люди недобрые. Сам-то по себе город достаточно печальный, в наше время ставший мемом, а Чкаловский поселок – вообще отдельная песня».

Сергею Летову, которому в момент переезда не было еще и десяти, новое жилище тоже не понравилось – даже несмотря на то, что у него, наконец, появилось собственное пианино (в барак оно бы попросту не влезло – бабушка водила внука заниматься в Дом офицеров). «Это самый неблагополучный район Омска. Там давали квартиры уркам, вышедшим после заключения. Была разнарядка – по одному в подъезд. И у меня были одноклассники из таких. Они, как правило, ничему не учились, были в отказе. Занимались только тренировкой ударов на одноклассниках. Подходили: „Ну-ка, встань!“ Били в живот, смотрели. На учителей плевали, смеялись, мочились на уроке химии в колбы, – вспоминал Летов-старший. – Детство как-то разломилось на две части: на романтически-игровую жизнь в районе „крепости Достоевского“ и на полную реальных опасностей – в Чкаловском поселке».

Даже сегодня журналисты описывают этот район в тех же тонах: «Промзоны соседствуют с жилыми массивами, здесь много труб, заборов, гаражей». В более поэтичной форме этот перечень мог бы появиться в одной из летовских песен; одна из них, давшая название этой книге, примерно так и начинается: «Канавы с водой, бетонные стены, сырая земля, железные окна, электрический свет», – и далее по тексту. Здесь нет никаких привычных для автора оксюморонных словосочетаний – чистый пейзаж, из постылого бесприютного урбанизма которого Егор Летов выжимает энергию жизни. (Как всегда, при более близком рассмотрении все сложнее: так, еще одна строчка из «Он увидел солнце» – «консервные банки, обрывки бумаг» – это почти прямая цитата из романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого»[1]).

Сергей Летов ощущал себя в Чкаловском иначе, чем в центре Омска, еще и потому, что его брат подрастал, и как часто бывает в таких случая, нежность родителей к младшему ребенку вызывала у старшего ревность. «У Игоря были исключительные отношения с матерью, на которую он был внешне очень похож, – писал Сергей. – Она баловала его, он был ее безусловным любимцем, во всех инцидентах она становилась на его сторону, что меня, конечно, обижало».

«У него была очень хорошая, добрая и прекрасная мама, – подтверждает Наталья Чумакова, басистка „Гражданской обороны“, последняя жена Егора Летова, а теперь – хранительница и издательница его записей, также снявшая документальный фильм „Здорово и вечно“. – Но все равно ничего такого особенного, мне кажется, она ему не внушала, кроме какой-то любви. Например, к зверям – она всех собирала, подкармливала». (Их первую кошку звали Маруся). «В семье было отношение к нему [Егору] такое – трепетное, – добавляет Сергей Попков. – Ему всё прощали».

К моменту рождения второго сына Тамара Летова уже давно закончила медицинский институт и работала невропатологом. Отец был партийным секретарем штаба полка, читал лекции по гражданской обороне. (Если вспомнить о том, что «посев» – это вообще-то медицинский термин, можно сказать, что названием первой своей группы Летов обязан маме, а второй – папе). «Отец старался возместить нам то, чего ему самому в детстве недоставало – игрушки, книжки, внимание, – вспоминал Сергей Летов. – Перед Новым годом он отправлялся в какую-нибудь командировку на север Сибири, как правило, в Тюменскую область, привозил оттуда красавицу-пихту, аккуратно затянутую в марлю. У нас с братом было много игрушек, кубиков, хранились они в китайском картонном ящике, на котором были иероглифы и надпись по-русски с орфографической ошибкой „БОИТСЯ СЫРОСМИ“».

«В детстве я играл в глобальные игры, – рассказывал Егор Летов. – В них разворачивались эпические истории целых городов, которые всегда почему-то заканчивались катастрофами. Я очень переживал, когда кто-то из героев погибал, и несколько дней ходил в шоке. Для меня эти игрушки были важнее, чем живые люди». По настоянию младшего брата игрушки делились на армии в соответствии с материалом, из которого они были изготовлены: резиновые, пластмассовые, мягкие – а между этими армиями устраивались сражения.

Так впервые проявила себя черта, которая потом станет определяющей для творческого метода, да и вообще для образа жизни Егора Летова – страсть к коллекционированию, к созданию рядов из подобий, к познанию мира через каталогизацию его проявлений. Он собирал значки, спичечные коробки, бабочек, но особенно почему-то близким запомнилась летовская коллекция кактусов – растений, которые могут расти и цвести в самых неприспособленных для жизни условиях. «У нас их было 35 видов, – вспоминал Федор Летов. – Бывало, идем, гуляем, он у кого-нибудь на подоконнике увидит кактус и говорит: „А у нас такого нету!“ Вот идешь к хозяевам, просишь».

Это увлечение Егор Летов сохранил на всю жизнь: много лет спустя, когда он приехал с концертом в Харьков, один из организаторов сумел расположить музыканта в себе, когда помог ему добыть несколько молодых «пейотиков» – взамен особи лофофоры, которую в Омске погубил летовский кот. А на коллаже-иконе «Об отшествии преподобнаго в пустыню от славы человеческия», которая стала обложкой альбома «Сто лет одиночества», использованы сразу несколько фрагментов из двух альбомов с ботаническими открытками как раз начала 1970-х – «Экскурсия в природу. Главный ботанический сад АН СССР» и «Кактусы».

* * *«Детство – это очень интимный вопрос, – отрезал как-то Егор Летов в интервью подростковому журналу Bravo. – В целом – детство было светлое и счастливое».

Для летовского искусства детство – одна из важнейших категорий. В своем синтаксисе и лексиконе он часто использует квазидетскую стилистику – считалочки, самодельные словечки. Все уменьшительное, ласкательное и наивное то и дело возникают в его текстах в самых, казалось бы, неподобающих для этого обстоятельствах: «дети дерутся, руки спешат напрямик»; «устами ребенка глаголет яма»; «в поле дождик бродил живой»; «спят зверьки и растения»; червячки, котята, тряпочки, игра в самолетики, плюшевый мишутка. Самое первое из дошедших до нас летовских сочинений называется «Зказка[2] напоследок».

«У Егора была навязчивая идея, что за все придется платить. В его образной системе детство – просто еще один повод для предстоящей расплаты», – замечает в своей книге «Значит, ураган» Максим Семеляк, друг Летова и журналист, тоньше всего о нем писавший. Это, очевидно, так, но мне кажется, что это не всё. Одна из важных энергий, которые питают музыку Летова, – не столько тоска по детству (ностальгия – это вообще не из его словаря), сколько ярость по поводу того, что оно закончилось. Такая метафизическая обида на греховность мира: характерно, что в одной из лучших летовских песен о любви герои убегают без оглядки босиком «туда, где никто пока еще не помер» – то есть именно что в детство. Это что-то почти из Жан-Жака Руссо, возмущенное недоумение из-за того, что мы узнали, что были невинны, только когда потеряли эту невинность. В Евангелии от Матфея сказано: «Если вы не изменитесь и не станете такими, как маленькие дети, вы никогда не войдете в Небесное Царство», – но в том и загвоздка, что стать таким, как маленький ребенок, невозможно. Это очень летовская ситуация: стремиться следует только к тому, чего тебе никогда не достичь.

Сам Летов тоже говорил об этом. Уже в 1985 году в письме к другу он рассуждал, что ему «нужны даже не люди, а нечто СВОЕ, что изменит восприятие мира, и он станет таким, каким был он для меня в пять лет». Позднее – называл «Гражданскую оборону» «деянием из области детской наивной культуры», а свой язык – «специально детским»: «Потому что я считаю, что детский язык – самый главный». «Мои песни – это песни животного, – сообщал он. – Или песни ребенка, которого довели до состояния, когда он автомат в руки взял». Наиболее развернуто Летов изложил эту мысль в опубликованном в 1990 году разговоре с самим собой, который он небезосновательно называл лучшим своим интервью: «Все, что я несу – это очень детская, если можно так выразиться – „философия“. Я все еще дитя в какой-то бесценной степени, и я сияю и горжусь тем, что до сих пор среди всей этой вашей замысловатой гамазни я окончательно еще не потерял детского, наивного, чистого восприятия, и до сих пор безоглядно отношусь к жизни, к тому, что со мной происходит, как к игре. <…> Только ребенок способен на истинно великое безумство, только он способен по-настоящему безрассудно и сокрушительно „дать духу!“»

Иными словами, сама практика, которой занимается «Гражданская оборона», есть отчаянная попытка восстановить опыт детского переживания мира (у одного из героев Эдуарда Успенского была такая формулировка: «Дети – это люди с незамутненным мышлением»), при этом сохранив взрослую ответственность, ту самую готовность платить.

О том, как переживал мир в детстве сам Егор Летов, мы знаем, в сущности, совсем немного. В 1990-х он часто апеллировал к хрестоматийному образу советских застойных лет с их коллективной безопасностью. «Это была реальность такого свойства, что, допустим, если тебе плохо, если кто-нибудь на тебя нападет, что-нибудь с тобой случится – можно было позвонить в любую дверь и сказать: „Помогите!“ – и помогут, – говорил Летов. – Когда мне было десять лет, я сидел просто на веранде какой-то… Это образ такой, символ, очень характерный и очень яркий. Часов десять вечера, все играют, по домам расходятся, дети и так далее. Из окон кричат: „Маша! Наташа! Домой пора“. Вот и все. Понимаете?»

Для образа утерянной утопии больше и правда ничего не нужно, но конкретики тут мало. Тем не менее, между возникающим из анкетных сведений образом «обычной» советской ячейки общества (мама – врач, отец – военный, живут в хрущевке на окраине) и реальностью, очевидно, существовал какой-то зазор: появление в семье одного влиятельного деятеля неофициального искусства еще можно было бы счесть за случайную вспышку, исключение, но сразу двое – это уже похоже на систему.

Родители Летовых явно создали, как принято было говорить в те времена, дом высокой культуры. Радио в квартире не выключалось, и звучала по нему советская эстрада: Егор Летов уже в три года мог спеть наизусть шлягеры Пьехи или Миансаровой. Библиотека постоянно росла, а во времена книжного дефицита это было вопросом не только денег, но и воли. Семья выписывала «Иностранную литературу» – после оттепельных времен, когда эпоха либерализма в «Новом мире» закончилась, именно этот журнал стал подспудным рассадником инакомыслия. Здесь печатали Кобо Абэ, Кэндзабуро Оэ, Ричарда Баха, Маркеса, Голдинга, Камю, Белля; многих из них Летов и через 40 лет будет называть среди авторов, которые повлияли на него больше других.

«Егор был мальчик болезненный и не особенно где-то там болтался-шлялся, – говорит Наталья Чумакова. – Он, по-моему, перечитал всю библиотеку в доме, а тогда библиотека – это было очень важно». В позднем Советском Союзе книги действительно были в дефиците, и для миллионов людей собрать на своих полках как можно более богатую библиотеку – подписываясь на собрания сочинений, обменивая сданную макулатуру на дефицитные издания, привозя чемоданы книг из столичных городов и стран соцлагеря – оказывалось своего рода знаком повышенного социального статуса. Совершенно неэлитарный, всеядный литературный вкус Летова, возможно, растет именно из этих времен, когда отсутствие выбора создавало самые причудливые культурные сочетания. «У меня рядом на полке соседствуют квантовая психология, Шекли, Брэдбери, „Карлсон“, например, и так далее», – говорил Летов: он высоко ценил и фантастику, и детективы (включая Бориса Акунина), и разнообразные мистические теории, и прозу нобелевских лауреатов.

«По текстам Летова видно, что он такой интеллигентный мальчик, у которого есть подшивки „Иностранки“ и который их переработал в какой-то свой способ словопорождения, – рассуждает литературный критик и исследователь советской культуры Игорь Гулин. – Об этом почему-то не особо говорят, но его многосоставные образы – они очень из немецкого экспрессионизма времен Первой мировой: Гейм, Тракль, такое разлагающееся декадентство. И забавно, что это сверхкнижный язык. Условно, вот эти летовские „пузатый дрозд, мохнатый олень, усталый бес, ракитовый куст“ [из песни „Офелия“] – это не язык русской поэзии, это то, что можно почитать в каком-то переводном поэтическом сборнике. И этот книжный язык он превращает в материал своего ора». Характерно, что сам Летов однажды описал поэтическую траекторию альбомов «Обороны» конца 1980-х как движение «от поэзии типа Введенского или Маяковского, яркой, многокрасочной, к поэзии Георга Тракля, который [создал] определенный комплекс, систему».

«Вот я недавно запостила в соцсетях одно стихотворение Егора, у которого эпиграф – из Макса Фриша, – рассказывает Чумакова. – И люди в комментариях пишут: он в таком возрасте читал Фриша?! А я не могу понять, что тут странного. Конечно, читал. Хотя классику – мало: условные Пушкин с Лермонтовым его не особенно трогали. А вот начиная с футуристов, с Маяковского, Крученых, Хлебникова – то, что было возможно прочитать при советской власти, он все прочел». Брат Летова вспоминал, что в их семье самым жестким наказанием «был запрет читать».

В мемуарных осколках о летовском детстве много разных деталей (вплоть до летовской реплики, что старший брат его «частенько поколачивал»), но отдельное внимание обращает на себя то, чего там нет. Это школа, о которой ни сам музыкант, ни его близкие не упоминали практически никогда, а если и упоминали, то в негативном ключе. «Школа – самое, наверное, страшное, что я в жизни испытал вообще, – проговорился 25-летний Летов в 1990 году на квартирном концерте. – Я туда в восьмом, девятом, десятом классе вообще не ходил. А как я получил аттестат – в психушку пошел и взял бумажку о том, что не могу себя в обществе нормально вести. Меня заставили зачеты сдавать за неделю – и все».

Учительницы Летова из омской школы № 45 ничего такого не помнят, как не помнят о своем подопечном и других особенно ярких подробностей: был тихим мальчиком, писал детские стихи о животных, растениях и насекомых (опять эта живность), читал много книг, единственный из класса положительно отозвался о «Сталкере» Тарковского. «В то время был очень завернут на себе самом, это был период собственного становления, – говорил сам Летов, признаваясь, что совершенно не общался с одноклассниками. – Я ходил по улицам и целый день что-то сочинял, о чем-то мечтал… Такой лихорадочный и праздничный полет фантазии». Тем не менее, именно советская школа во многом определила его будущее. Только это была школа, в которой учился не он, а его брат.

* * *Физико-математическая школа № 165 начала работать в Новосибирске в январе 1963 года и стала первым в Советском Союзе специализированным интернатом для одаренных детей – официальное постановление Совета министров об учреждении подобных школ было подписано только через восемь месяцев. Их возникновение стало результатом долгой дискуссии о том, что нужно менять в среднем образовании: одни ее участники говорили, что в социалистическом государстве не должно быть разделения на более и менее способных, другие – что только такое разделение позволит увязать школьную математику с университетской, а значит – обеспечить страну передовыми кадрами. Победили вторые – набирала обороты гонка вооружений, и было понятно, что для победы в ней нужно много талантливых физиков и математиков, которые с ранних лет будут разбираться в последних научных достижениях и делать новые открытия.