Полная версия:

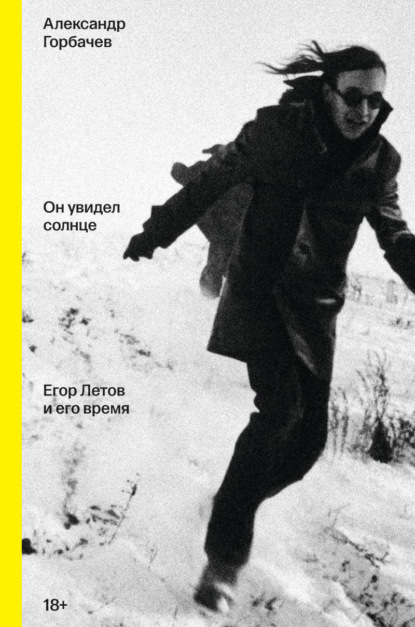

Он увидел солнце. Егор Летов и его время

Математические школы-интернаты выросли из большой образовательной традиции, параллельной советской реальности. Одним из самых заметных идеологов этого подхода к учебе и воспитанию стал Андрей Колмогоров – ученый и преподаватель, живший в почти открытом гомосексуальном браке и строивший свои педагогические практики с оглядкой на древнегреческое представление о гармоничном развитии всех способностей человека. В кружке Колмогорова, а затем и в созданной им школе-интернате при МГУ, ученики не только решали задачи вузовского уровня, но и ходили в походы, слушали музыку, обсуждали литературу и философию.

«Эти школы не только учили детей думать – они внушали, что умение думать вознаграждается по справедливости, – писала журналистка Маша Гессен. – Иными словами, они вскармливали людей, плохо приспособленных для жизни в СССР и, может быть, вообще для жизни». Как считают исследователи Илья Кукулин и Мария Майофис, именно в советском математическом образовании сохранился и был воплощен в жизнь шестидесятнический дух утопии с его верой в возможность создания нового человека. Школы-интернаты должны были стать «структурами для воспитания уникальных ученых, интеллектуалов или людей будущего, малозависимыми от окружающего контекста».

Будучи пилотным проектом, новосибирская ФМШ находилась на особом положении. В первые годы, когда возникали проблемы, ее создатель, академик Михаил Лаврентьев, ранее участвовавший в ядерных разработках, отправлял личные правительственные телеграммы замминистру просвещения, сообщая, что дети «раздеты разуты голодны». «К нам приезжало много интересных людей – [датский художник Херлуф] Бидструп, Стругацкий – один из братьев читал нам свою повесть „Трудно быть богом“, – вспоминал один из первых выпускников новосибирского интерната. – Приезжал [бард-диссидент Юлий] Ким, тот самый Ким, который преподавал обществоведение в московской ФМШ и песни которого мы знали наизусть. Был йог, одетый во все белое, он удивил нас своими загадочными позами». Следуя колмогоровским традициям, дети с учителями ходили в походы примерно в том направлении, куда глаза глядят: «Зимой отправились в ночь – уехали куда-то на электричке и долго в ночи бродили по снежной равнине. Не найдя деревни, пошли на огонек и заночевали в теплушке для шоферов».

Место действия, конечно, тоже имело значение. Новосибирская школа находилась на территории Академгородка – экспериментального научного анклава, где сотни ведущих советских ученых жили, работали и учили молодых. Егора Летова восхищал сам размах этого проекта – тоже в своем роде утопического. Несколько раз он пересказывал в интервью одну историю: «Вот в Новосибирске собирали ученых и всяких умников, думали, что создают этакий интеллигентский рай, но не тут-то было. Когда случились события в Чехословакии (имеется в виду подавление советскими войсками так называемой „Пражской весны“ в августе 1968 года – прим. А. Г.), в университетском городке вдруг стали устраивать акции протеста, гробы с надписью „Свобода“ по улицам носили. Их разгоняли, а они баррикадировались в общежитиях, и их активно поддерживали почти все преподаватели».

Мне не удалось найти подтверждений этому рассказу, но волнения в 1968 году в Академгородке действительно имели место. В феврале 46 сотрудников подписали открытое письмо – в нем они осуждали закрытый судебный процесс, по итогам которого суд в Москве отправил четырех диссидентов, распространявших самиздат, в тюрьму за «антисоветскую агитацию», и требовали отменить приговор, а также пересмотреть дело «в условиях полной гласности и скрупулезного соблюдения всех правовых норм». Через три недели после публикации письма в Академгородке вдобавок прошел первый Всесоюзный фестиваль авторской песни, на который приехал Александр Галич (тоже впоследствии не чужой Егору Летову автор). Для еще недавно успешного советского сценариста это было первое официальное выступление на родине с диссидентскими песнями под гитару. Оно же оказалось последним. Среди прочего Галич исполнил «Старательский вальсок»: «Промолчи – попадешь в первачи!» По легенде, дослушивал зал песню стоя.

Последствия были предсказуемыми. Галича фактически запретили; подписантов «письма 46» исключили из партии и выгнали с работы. Публичная жизнь Академгородка стала куда более консервативной, но и университет, и НИИ, и ФМШ продолжали работать, основываясь на прежних принципах: теперь, как пишут Кукулин и Майофис, социально-педагогическая концепция школы «приобретала вполне оппозиционный смысл».

Именно в эту среду попал в начале 1970-х девятиклассник Сергей Летов – надоумил его омский товарищ, с которым они вместе учились. По словам Летова, последний не попал в ФМШ «по пятому пункту» – из-за своего еврейского происхождения. Примерно в то же время в организованную по тем же лекалам ленинградскую физмат-школу № 239 пришел учиться Борис Гребенщиков. (Влияние реформы советского среднего образования на рок-культуру – вообще тема, ждущая своего исследователя: в физмат-школе также учился, например, Константин Никольский; в спецшколах с языковым уклоном – Андрей Макаревич, Майк Науменко, Александр Липницкий, Илья Кормильцев и Олег Нестеров).

Пройдя отбор, состоявший из трех туров олимпиады, Сергей Летов отправился по маршруту, которым впоследствии часто будет ездить его младший брат – за шестьсот с лишним километров от дома, в Новосибирск.

* * *Оказавшись в ФМШ, Сергей Летов быстро понял, что больше всего его привлекает содержание школьной библиотеки. «Я стал читать много и запойно: древнекитайскую литературу, например, – вспоминал он. – Но там было не все, что меня интересовало. Тогда я записался в читальный зал библиотеки Сибирского отделения Академии Наук. Я отправлялся туда и до закрытия читал Сартра и Камю».

Следуя заветам Колмогорова, руководство новосибирской ФМШ старалось развивать будущую математическую элиту всесторонне. Благодаря этому подходу в школе появился Клуб любителей искусств – организовал его Николай Филиппович Луканев, ветеран войны, потерявший руку на фронте, и один из первых учителей ФМШ, некоторое время даже исполнявший обязанности ее директора. В комнате, где располагался Клуб, стояли пианино и виниловый стереопроигрыватель (редкая по тем временам вещь, тем более в Новосибирске), там можно было послушать пластинки и полистать альбомы с репродукциями, причем завсегдатаям Луканев выдавал ключ в любое время. «Это был человек высочайшей культуры, пытавшийся приобщить к культуре и нас, – вспоминал выпускник ФМШ, учившийся там в одно время с Сергеем Летовым. – Его усилиями в актовом зале показывали „Солярис“ [Тарковского] и „Тени забытых предков“ [Параджанова], устраивались концерты классической музыки – и прослушивание альбомов „Битлз“… Он поддерживал в нас тягу к поэзии и приобщал к наследию индийской, китайской и японской философии».

Одним из завсегдатаев клуба быстро стал и Сергей Летов – он «пропадал в КЛИ почти все свободное время, часами слушая записи симфоний Малера, опер Вагнера, музыку барокко, Гайдна и Моцарта, композиторов XX века, особенно Шостаковича, Прокофьева и Стравинского». Параллельно Сергей и сам начал покупать в большом новосибирском магазине «Мелодии» пластинки – не только советские, но и из стран соцлагеря. А его одношкольники приносили в Клуб приобретенные из-под полы записи западных групп, чтобы послушать их на хорошем звуке.

Так Сергей Летов впервые услышал английский и американский рок. Впрочем, впечатлил он его меньше, чем Малер или Онеггер. Зато подросток усмотрел в происходящем возможность для заработка: можно было возить из Новосибирска пластинки, которых не было в Омске, а из Омска – пластинки, которых не было в Новосибирске (знакомые со своими коллекциями в родном городе у Летова быстро нашлись), перезаписывать их на катушки и продавать. В самой первой партии, с которой Сергей Летов приехал в отчий дом, был альбом The Who «A Quick One» 1965 года. У пластинки откололся кусок, и играла она только с третьей вещи – «I Need You», написанной барабанщиком Китом Муном, который хотел посмеяться над северным акцентом участников The Beatles и пел, пародируя Джона Леннона.

Именно она стала первой рок-песней, которую услышал Егор Летов. «Я получил одно из самых УБОЙНЫХ ПОТРЯСЕНИЙ в своей жизни – я просто ОПИЗДЕНЕЛ!! – описывал он этот опыт полтора десятка лет спустя. – Я сразу для себя понял – вернее, что-то во мне внутри поняло – вот оно, и в этом весь я, и это – для меня».

Раз за разом, год за годом Летов вспоминал этот самый момент как определяющий в своей жизни: «Тогда со мной что-то такое произошло… В [этот] момент я понял, что либо идти с массой людей, то есть жить в этом комплекте людского общения, быть человеком, собственно говоря. Либо ты от этого уходишь – и тогда добиваешься того, сего. Это просто правила такие».

Вообще говоря, типичная история: пусть и не в столь экспрессивных терминах, но многие люди, столкнувшиеся с западной рок-музыкой в те же годы, описывали эту встречу как откровение почти религиозного толка. Тот же Гребенщиков вспоминал, что, когда впервые услышал песню The Beatles, «все стало ясно и вошло в фокус – и больше я из фокуса уже не выходил»; Андрей Макаревич говорил, что у него из ушей будто бы вынули вату.

Уникальность опыта Егора Летова разве в том, что ему в момент этого судьбоносного прослушивания едва исполнилось восемь лет. Он все еще был ребенком, который живет «здесь и сейчас» – и в этом здесь и сейчас появились и муновский закос под битлов, и развинченный инструментал под название «Паутины и странное», и разлучный шлягер «So Sad About Us», и эпическая девятиминутная развязка альбома «A Quick One».

И это было только начало. Сергей Летов втянулся в пластиночный бизнес, а брат его по семейным обстоятельствам оказался человеком, который одним из первых слышал все западные новинки. Весной 1973 года Летов-старший привез в свою школу «House of the Holy» – пятый альбом Led Zeppelin – и нет сомнений, что его брат познакомился с этой пластинкой раньше, чем ее новосибирские покупатели.

В том же 1973-м издательство «Художественная литература» впервые выпустило в СССР полный текст романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» – до того он публиковался только с купюрами. Николай Филиппович Луканев и так явно следил за всем интересным, что происходило в советской культуре, а эта история была ему особенно близка: по словам Сергея Летова, после войны Луканев преподавал немецкий в той же школе, где работала учительницей сестра Булгакова Варвара (она оказалась в Сибири, уехав туда за мужем, которого сослали как бывшего белого офицера).

«И вот мы вместе с ним организовали публичное чтение „Мастера и Маргариты“, – рассказывал Летов-старший. – Все закончилось приездом КГБ: как это, в советской школе про Иисуса Христа! Мне объявили строгий выговор с последним предупреждением».

Возможно, еще несколькими годами ранее такой фокус остался бы незамеченным, но в тот момент к крамоле в физмат-интернатах относились особенно внимательно. Одним из флагманов этого образовательного движения была московская Вторая школа – и как раз в начале 1970-х оттуда по результатам многочисленных пристрастных проверок уволили создателя и директора Владимира Овчинникова; вслед за ним ушло большинство учителей. За их коллегами в других городах, очевидно, тоже зорко следили.

Окончательно терпение администрации в отношении Сергея Летова лопнуло, когда выяснилось, что он еще и торгует пластинками с «буржуазной музыкой». Незадолго до последнего звонка его исключили из ФМШ. «На Егора, конечно, определенное влияние это оказало – говорил Сергей. – То, что за эту музыку людей могут в десятом классе исключать из школы, то, что у нее есть слушатели, то, что она существует в основном подпольно».

При этом на дальнейшую судьбу Сергея Летова исключение, судя по всему, практически не повлияло. Он успешно поступил в столичный Институт тонкой химической технологии и переехал жить в Москву. Теперь он рассказывал брату о новой музыке в письмах и посылках, а также когда навещал Омск. Постепенно его вкусы начали все больше смещаться в сторону джаза и авангарда. «Мало кто знает, но от старшего брата Джон Колтрейн появился в его приоритетах, – рассказывает Сергей Попков. – Или Modern Jazz Quartet. Вот вам базис, на котором все это вырастало».

Впрочем, чем дальше, тем больше и сам Егор Летов мог просвещать брата в области новой музыки – во всяком случае, в той ее части, в которой звучали подключенные к электричеству гитары.

* * *«Официально это называлось „вещевой рынок“ – такая была вывеска, прибитая на дощатом заборе. А в народе – „туча“ или „толчок“, – вспоминает Сергей Попков, который тоже рос в Омске и начинал увлекаться музыкой в застойные времена. – Это было отгороженное и засыпанное песком место на окраине города, недалеко от узкоколейки, рядом с поселком Чкаловский. Там, в свою очередь, был одиноко торчащий столб, возле которого каждое воскресенье собирались где-то в районе 11 утра странные персонажи с виниловыми пластинками под мышкой или в пакетах. Сейчас бы это назвали „клуб по интересам“: задача была – встретиться, увидеть и услышать единомышленников, возможно, что-то приобрести, но поскольку винил стоил крайне дорого, то чаще практиковался обмен».

«Пятачок на „туче“, где продавали и обменивали винил, назывался среди завсегдатаев „майданом“, – уточняла Наталья Чумакова. – Была такая песня [бардов] Никитиных „Переведи меня через майдан“, по поводу которой много шутили». Через несколько лет, оформляя свои самые первые записи в соответствии с канонами зарубежной музыкальной индустрии, Егор Летов придумает для них лейбл и назовет его Iron Maidan: одновременно отсылка для своих и шутка над британской металлической группой.

Подобные «майданы» в те годы были практически в каждом крупном советском городе – от Риги, куда новые зарубежные пластинки завозили напрямую моряки советских торговых судов и круизных лайнеров, до Якутска, куда они могли попасть только самолетом. На фоне разрядки, наступившей в отношениях между СССР и Западом в первой половине 1970-х, власти стали чуть более лояльно относиться к «буржуазной» культуре, и в обществе происходила ползучая вестернизация. Каждый год советская промышленность выпускала больше миллиона катушечных магнитофонов, позволявших легко и недорого копировать записи в больших количествах. Так сложилась система дистрибуции, которая использовалась для распространения зарубежной музыки: самые активные приобретали дорогой винил, а дальше компенсировали его стоимость, перезаписывая альбомы на катушки и продавая их по два-три рубля за штуку; другие просто менялись пластинками безвозмездно и, скопировав, возвращали их владельцу.

Историк культуры Сергей Жук приводит, например, свидетельство, которое подросток из Днепропетровска записал в своем дневнике 24 августа 1975 года. Захватив с собой 50 рублей, заработанных летом в колхозе, он отправился на местную «тучу», чтобы приобрести «настоящие» западные записи – их должны были принести туристы, вернувшиеся из Венгрии и Польши, где английский и американский рок продавался более свободно. В итоге почти все его деньги ушли на одну пластинку – он купил альбом своей любимой группы T. Rex. Заканчивается отчет о проведенном на рынке дне предвкушением следующей недели, когда туристы должны вернуться с еще более «настоящего», по версии школьника, Запада – из Югославии.

Формально такая деятельность была незаконной, но в реальности большие риски отсутствовали. «Коллекционирование западных пластинок „никто не разрешал и никто не запрещал“. Владение зарубежной валютой было куда более опасным делом, чем продажа пластинок за советские рубли», – пишет социолог Алексей Юрчак. И более того: «„Буржуазная культура“, и особенно западная рок-музыка, в 1970–1980-х годах совсем не всеми и не обязательно воспринималась как что-то, противоречащее „советским ценностям“, а подчас даже переплеталась с ними самым причудливым образом». Как указывает коллега Юрчака, «приобретение музыкальных записей, обмен ими и их проигрывание происходило без какой-либо мысли о том, что такая деятельность может быть расценена как политически неблагонадежная».

«Поменять, дать послушать – никаких возражений и запретов ни у кого не было и никакой идеологии там не присутствовало. Что у тебя там под мышкой в этой пачке пластинок – никого не интересовало, – подтверждает Сергей Попков. – А вот факт продажи – это уже другая история, подсудное дело. Поэтому там было неписаное правило: когда спрашиваешь, сколько стоит, тебе говорили не 60 рублей, а шесть. Не знаю, как это могло спасти от уголовного наказания, но это факт. Но мы-то с другом этого не знали. Приехали, посмотрели, а нам тогда очень нравился Led Zeppelin, второй альбом. Спросили: сколько стоит, а барыги к нам, школьникам, надменно относились, ответили высокомерно – шесть. И вот мы всеми правдами и неправдами, сдавая макулатуру и так далее, собрали эти шесть рублей и с предвкушением в очередное воскресенье поехали на „тучу“. Там нас ждало жесточайшее потрясение. Когда мы достали эти шесть рублей, начался гогот, тыканье пальцами и так далее. Ничем хорошим наше воскресенье не закончилось, но появилась новая цель – собрать 60 рублей».

Одним из завсегдатаев омского «майдана» постепенно стал и Егор Летов. Его участие в этой субкультуре (в советское время для нее существовало слово «филофонисты», но вряд ли кто-то из посетителей омской толкучки так себя называл – слишком официозно, слишком старомодно) оставило след в том числе и в его словаре. Алексей Юрчак в своем исследовании вводит категорию «воображаемого Запада» – специфического образа зарубежья, каким его представляли себе и примеряли на себя советские граждане. Образ этот сложно соотносился с реальностью: маркером прогрессивной западности мог оказаться полиэтиленовый пакет или пустая пачка сигарет. «Знаки воображаемого Запада широко распространились и в языке», – пишет Юрчак; в том числе – в языке Егора Летова. В его самом первом тексте о собственной музыке можно встретить, например, такие фразы: «После двух первых LP последовали одиночные записи группы, носящие характер jam session», а слово «бас» он до конца жизни писал с двумя «c» – «басс»: «Потому что по-английски так пишется, а я имею дело с пластинками всю жизнь и по-другому как-то не мыслю. Кажется колхозом. Бас с одной „с“ – это Шаляпин».

Когда его брат уехал учиться в Москву, Летову было всего 11 лет, но люди увлекались рок-музыкой в довольно юном возрасте по всему Советскому Союзу. Тот же Юрчак приводит свидетельство жителя Смоленска, который начал слушать западные записи, когда ему было 13, а уже в 15 лет регулярно ездил в Ригу, чтобы покупать там пластинки и перепродавать их дома. Днепропетровскому фанату T. Rex, закупавшему альбомы у туристов, было 16. Судя по всему, ничего особенного в том, что на музыкальный рынок ходит подросток, не было, и обменивался альбомами Летов зачастую с собственными сверстниками: например, Попков тоже гонялся за Led Zeppelin, будучи еще школьником.

Особенное было в другом: если большинство посетителей «тучи» фанатели по хард- и арт-року, то вкус Егора Летова быстро развивался и уходил в куда менее популярные области. «Поскольку Омск ничем не отличался от остального Советского Союза, преимущество было у ценителей, так сказать, горячей коммерческой десятки. Ну, Deep Purple, Black Sabbath, Pink Floyd – все знают эти названия, – вспоминает Сергей Попков. – Но были фрики, странные персонажи, на которых смотрели если не как на инопланетян, то с каким-то непониманием и недоверием: зачем они ходят сюда, зачем тратят деньги, это же никому не нужно?! Это были люди, которые слушали джаз, панк и так далее». По словам тюменского музыканта Кирилла Рыбьякова, который начал собирать панк-пластинки уже в 1980-х, когда он приходил в местный парк, где люди обменивались винилом, на него показывали пальцем и говорили: «Вот идет чувак, который у вас все дерьмо скупит!»

Судя по всему, именно среди таких чуваков довольно скоро обнаружил себя юный Егор Летов, хотя через традиционный репертуар подпольных филофонистов он тоже явно прошел. Вообще, время с середины 1970-х до начала 1980-х – собственно, подростковые годы – это период, который в богатой биографии Летова запротоколирован хуже всего. Как он жил, с кем дружил, где обретался, чем занимался – неясно. Насколько можно судить, тогда коллекционерский пыл Летова полностью переключается на культуру: музыку, книги, кино – все, до чего можно дотянуться. Неутомимая страсть к поиску и внутренней переработке неочевидной культурной информации, чужих творческих прорывов останется с Летовым на всю жизнь. Известно, что уже в 2000-х, когда он заходил в московский музыкальный магазин «Трансильвания», у продавцов сразу улучшалось настроение – они понимали, что Летов проведет у них несколько часов и купит много пластинок, на которые до этого никто даже не смотрел.

Позже он много раз будет описывать последствия этого безудержного познания с помощью метафоры стакана: «Просто в некий момент наступает такая психологическая ситуация, которую я называю „взял – отдай“. Это можно сравнить, как Оскар Уайльд говорил, со стаканом: в него льется-льется какая-то жидкость, а когда он переполняется – она начинает литься через край. И так как я очень много брал от других – читаю, слушаю, смотрю фильмы и так далее, всевозможные виды творчества через меня проходят – то неизбежно возник момент, когда я должен что-то отдать свое».

Я плохо знаком с творчеством Оскара Уайльда и не смог установить, к чему здесь отсылает Летов. Однако поверхностный поиск в интернете принес приписываемую ирландскому модернисту цитату, которую я хотел бы оставить здесь – в ней есть что-то, очень резонирующее с нашим героем: «После первого стакана видишь вещи в розовом, после второго – в искаженном, а потом уже – в истинном свете, и это – самое страшное, что может быть».

К тому времени, как Егор Летов оканчивал школу, безразлично-беспечное отношение советской власти к распространению западной рок-музыки начало меняться. «Мы не заметили, – сетовал автор журнала „Молодой коммунист“, – как в масштабах страны возникла огромная субкультура, представители которой имеют общие интересы, занятия и каналы обмена информацией. У них даже появились неформальные клубы, объединяющие все слои молодежи – студентов, школьников, рабочих, инженеров, – и возникли специализированные самиздатовские журналы». Запретить все это, не прибегая к массовым облавам и репрессиям, было уже невозможно, но тональность официальной советской прессы, как отмечает Юрчак, в начале 1980-х стала другой: если раньше увлечение западным роком описывалось как патология, свойственная горстке отщепенцев, то теперь о нем говорили как о повсеместной социальной проблеме, с которой следует бороться. В этой парадигме «музыка стала орудием буржуазной идеологии».

Неизвестно, читал ли Егор Летов подобные публикации (в дальнейшем ему будет свойственно хотя бы краем глаза следить за самыми разными официальными источниками информации), но отношение к музыке как к оружию массового поражения станет важным аспектом его деятельности.

Когда Летову было примерно 16, он, по собственным словам, испытал нечто вроде откровения. Следующая цитата будет длинной: «Лет в шестнадцать у меня были такие вещи – я их называю озарения. Со мной постоянно происходили какие-то депрессии, всплески какой-то радости. Я находился внутри себя – как бы в большой зеркальной комнате, где были только одни мои личные отражения. Это сопровождалось время от времени чудовищными упадками духа и попытками все это разрушить, вернуться обратно: самоубийство или просто забыться – словом, вернуться в первоначальное какое-то состояние. И когда я реально дошел до этого состояния, со мной случилась очень странная вещь. Я однажды посмотрел на себя несколько со стороны. И понял, что я – это огромное количество очень конкретных частных представлений о том, как оно все есть. Они выглядят как ворох грязного тряпья, какой-то одежды, каких-то салфеток, разноцветные тряпочки, разноцветные стеклышки… <…> И я взял все это внутри себя, поднял, вышел на кухню, посмотрел – а у меня стол такой голубой, как небо – и я взял в голове весь этот ворох и швырнул куда-то в синеву.

И в этот момент со мной произошло нечто. Я был совершенно трезвый, я никогда в то время не пил ничего, не употреблял. У меня открылся внутри душераздирающий глобальный поток. Впечатление было такое, что я стал не личностью, а стал всем миром. И сквозь меня, сквозь то, что я представлял как живой человек во времени – а это такой отрезок маленькой трубы – пытается прорваться со страшным напряжением, представляешь, весь мир. Огромный поток, а я его торможу. Меня разрывало на части, я вышел на улицу, там плакал просто. Я видел, как лист с дерева падает очень долго, как муравьи ползают, как дети копошатся, как качели скрипят, как там дедушка на велосипеде едет. Я одновременно видел это все. И видел в этом всем не просто закономерность, а глобальную какую-то картинку. И было совершенно явственно, что именно так все и должно быть. Не просто должно, а это движение, какая-то глобальная космическая… не то что игра… какие-то шахматы. Не знаю, у меня нет слов для этого. И не может быть слов на человеческом языке. Время остановилось, это очень напоминает элэсдэшное состояние или смерть. Оно сжималось, сжималось, в некий момент почти остановилось. Не знаю, как это объяснить. Было одновременно чудовищное мучение и состояние экстаза глобального. Я понимал все. Я шел – и был какой-то частью всего в целом. И одновременно был каждой частью [того], на что я обращал внимание. Потом это прекратилось, но очень долго во мне оставалось. Такие состояния были еще и еще какое-то время, но все меньше. Я понял, в какую сторону двигаться после этого. И что я делаю, собственно говоря, здесь. Вот с тех пор я это все и делаю».