Полная версия

Полная версияТроичность вокруг нас

Все эти высказывания есть не что иное, как различные интерпретации всеобщего закона действительности: закона единства и борьбы противоположностей.

Итак, под внешней проявленной оболочкой событий, явлений, объектов, поступков и т.д. «живут», находясь в противостоянии, две сцепленные полярности: добро и зло (каждое из них может иметь несколько разновидностей). Но дуальность эта сокрыта от человека, пока он воспринимает действительность нейтрально, безоценочно, т.е. как данность или привычный факт. Иначе говоря, пока им не востребовано знание добра и зла, сокрытых в той или иной реальности.

Знание же – это есть не что иное, как информация о соотношении раскрытых добра и зла, заключённых в каких-либо объектах или действиях. Ясно, что для обретения подобного знания требуются не только индикаторы для опознания и, как следствие, разъединения «сцепленных» добра и зла, но и механизм для сравнения весомости того и другого. (Кстати, взвешивание как метод определения «количества» добра и зла не столь уж редко встречается в Библии. Например, в Притчах Соломона 16, 2 прямо сказано, что «Господь взвешивает души». Или в Дан. 5, 27 царь вавилонский Валтасар «взвешен на весах и найден очень легким».) Таким образом, если добро и зло в пределах данной системы являют собой частный случай «взаимодействия двух полярностей, стоящих за сотворённой вселенной» [3], с. 159, т.е. структуру дуальную, то знание добра и зла – структуру троичную. Именно это знание и является критерием богоподобия (Быт. 3, 22). Причём критерием благоприобретённым, производным от свободы воли – врождённого фактора богоподобия. Но и свобода воли, что мы видели на примере Евы, впервые проявила себя как троичность: две наличные возможности и сокрытый «третейский» судья. Итак, оба фактора богоподобия: и врождённый, и благоприобретенный – имеют троичную организацию. Как уже отмечалось, синтез свободы воли и знания добра и зла создаёт условие, необходимое (но отнюдь не достаточное!) для начала творческого процесса. Поскольку обе составляющие этого двуединого условия троичны, то и характер возможного творчества, а точнее – его результат, неизбежно троичен. В нём всегда будут компоненты и добра, и зла (преимущества и недостатки). Но окончательный приговор – злодеяние ли это или благодеяние – зависит от позиции – шкалы жизненных ценностей того, кто выступает в роли «третейского судьи». («А судьи кто?» А.С. Грибоедов.)

Подводя итоги рассуждениям о человеке как образе и подобии Бога, можно полагать следующее.

– Понятие «образ» отражает статическое сходство человека с Богом, проявленное в троичности их природы. В христианской традиции Бог-Отец, Бог-Сын, Бог – Дух Святой составляют божественную троицу; тело, душа, дух – человеческую триаду. Бог-Отец творит материальный мир, в том числе и тело человека; Бог-Сын совершенствует человеческую душу, утверждая принцип Любви (Христос в Мф. 16, 26 вопрошает учеников: «Какая польза человеку, если он приобретает весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп дает человек за душу свою?»); Бог – Дух Святой поддерживает двустороннюю связь между Творцом и человеком. Духовный план человека воспринимает божественное «дыхание жизни», но с этого же плана поступает «наверх» информация, востребованная к пополнению копилки Мирового Разума. Итак, человек как «образ» есть структурная модель Творца.

– Понятие «подобие» означает сходство динамическое: в способности человека к самостоятельной творческой деятельности и оценке её результатов. Человек как «подобие» есть функциональная модель Творца.

– И «образ», и «подобие» выражают идею сходства, некую аналогию человеческих и божественных свойств и особенностей. Разница же заключается в том, что «образ» включает в себя сходство, сближающее, соединяющее человека с Творцом; «подобие» же, в основе которого лежит свобода воли, подразумевает сходство, осложняющее взаимоотношения Бога и человека, отдаляющее творение от Творца. (Это напоминает сложные взаимоотношения родителей и ребёнка, унаследовавшего от них сходный характер – столь же упрямый и независимый.) В отношении к Богу «образ» и «подобие» являются антиподами, уживающимися в единой сущности – Человеке.

– На определенном этапе (от сотворения до грехопадения) человек обладал только «образом»: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его» (Быт. 1, 27), хотя в общем намерении Творца, озвученном Им в Быт. 1, 26, человеку помимо «образа» предназначено и «подобие»: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию (курсив мой. – Г.М.) Нашему». Разница в содержании приведённых фрагментов очевидна, хотя никакого смыслового противоречия здесь нет. Просто – всему своё время: пока человек пребывает в роли богобоязненного эдемского садовника, «подобие», т.е. способность к независимому творчеству не только бесполезно, но и противопоказано ему. Однако эдемскому изгою при освоении им нового ареала – земли подобие Творцу жизненно необходимо.

– И образ, и подобие человека и его Творца содержат общий «генеральный» критерий – ТРОИЧНОСТЬ.

«План перемещения человека» – первый этап

божественного эксперимента

При детальной разработке комплексного «Плана перемещения человека из Эдема на землю» Творец сталкивается с необходимостью решения нескольких проблем одновременно. Но поскольку Бог всемогущ, то Он легко находит единое для них решение. Сформулировать эти проблемы, не связав их с деликатной темой божественного промысла, явленного в эдемских событиях, конечно, невозможно. Но разве человек посвящен в тайны «путей Господних»? Естественно, нет. Тем не менее право на свою версию эдемской истории имеет каждый, возлюбивший Господа Бога «всем разумением своим». А поскольку я отношу себя к таковым, постольку и предлагаю (не навязываю) свою точку зрения относительно целей и действий Творца, трактуя их так, как я разумею.

Как уже говорилось, человек физически должен пребывать на Земле и, находясь в земных условиях, духом возноситься к Небу. Подчеркну – на земле, а не в «раю на земле»; именно в реальных земных условиях, а не в тепличных искусственных условиях райского сада. Сугубо земное предназначение человека отчётливо просматривается уже в Быт. 1, 28: «…плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею…» Это и без того «прозрачное» предположение усиливается в Быт. 2, 5: «…и не было человека для возделывания земли». (Конечно, понятия «обладать землёй» и «возделывать землю» не идентичны, хотя и взаимосвязаны: второе является неотъемлемой частью первого.) И наконец, о привязке человека к земле, от которой человек будет питаться «во все дни жизни» и возвратится в неё по смерти, говорит Сам Господь Бог в Быт. 2, 19. Итак, сомнений нет – «предназначение Человека заключается в том, чтобы обрабатывать землю» [26], с. 270, т.е. пребывать всю жизнь на земле, а не в райском её уголке.

Отсюда следует, что конечной целью Творца на данной стадии Его эксперимента является перемещение человека на землю – площадку для проведения основной части опыта.

Но почему же в таком случае Бог, создавая человека из праха земного, не поместил его на земле сразу, изначально? Да потому, что ни человек, ни земля на тот момент не были готовы к встрече друг с другом.

Во-первых, земля, хотя ещё и не была знакома с дождём (Быт. 2, 5–6), но ещё не была и проклята Богом, т.е. пребывала в состоянии, способном дать человеку нечто больше, чем «волчцы и терние», что абсолютно недопустимо по условиям эксперимента.

Во-вторых, человек ещё не был испытан Богом на крепость воли и не владел критериями добра и зла. Кроме того, человек, не получив при сотворении элементарных навыков по возделыванию земли сухой и бесплодной, должен был пройти первоначальную «производственную практику» в облегчённых условиях, возделывая райский сад. Так вот, для решения этих и других задач Господь Бог и промыслил подготовительный период, предваряющий главный эксперимент – на земле.

Если земля приводится в окончательную готовность к приёму человека, то есть в полнейшее бесплодие, «простым» божественным проклятием, то подготовка Творцом самого человека протекает долго и болезненно для обоих в силу противоречивости условий, составляющих проблему перемещения человека. Условия же эти порождены в свою очередь противоречивыми замыслами Творца: например, соединить в человеке свободу воли и знание добра и зла, внешне не покровительствуя этому.

Свобода воли как божественная данность человеку при его сотворении вряд ли нужна райскому садовнику Адаму и его жене, единственная функция которых заключается в безропотном исполнении воли Хозяина эдемского сада. Тогда каково предназначение этого уникального дара? Свобода воли дана человеку в Эдеме «на вырост», для потенциальной творческой деятельности на земле. Ведь Творец должен быть уверен в способности человека принимать в суровых земных условиях волевые, независимые от сторонних авторитетов решения и реализовать их.

Высшим авторитетом в Эдеме, естественно, выступает слово Творца, чем Он и пользуется для проверки готовности воли человека – запрещает последнему есть от плода древа познания. Обратите внимание: божественное табу налагается не на какой-нибудь незначительный поступок человека, не имеющий судьбоносных последствий. Нет! Человеку воспрещается поступок, неизбежным следствием которого станет обретение фундаментальных основ знания добра и зла. Но ведь именно передача этих знаний человеку и является важнейшей задачей Творца небесного в подготовке Им будущего творца земного!

Таким образом, Бог создаёт троичную ситуацию, в которой божественное слово (запрет), свобода воли человека, знание добра и зла вступают во взаимную, но противоречивую связь.

Создав эту сложную триединую проблему, Бог как бы самоустраняется, предоставляя возможность выбора её решения самому человеку. Весьма обманчивое впечатление: Бог-режиссёр незримо стоит за ситуацией, жёстко направляя её ход в нужное для Него русло.

«В предании об Адаме и Еве Яхве обманывает людей: его цель, которой он успешно добивается – помешать людям уйти из-под его власти, достигнуть некоторого состояния внутренней, да и внешней тоже независимости от бога» [26], с. 23–24.

В словах и деяниях Творца явно просматривается рациональный подход к человеку как объекту эксперимента – и не более того.

Особенностью «Плана перемещения» является то, что требования, входящие в его узловые проблемы, не подразделяются на главные и второстепенные. Неисполнение любой из них для Бога равносильно срыву программы всего эксперимента на первой же его стадии. Таким образом, эдемские ситуации в большинстве своём для Творца не являются, строго говоря, ситуациями выбора, хотя они и троичны по своей структуре. Однако при необходимости выбора Творец способен временно жертвовать одним из несовместимых требований во имя другого – более важного на данный момент. Но любое, временно снятое намерение, будет реализовано Им «с лихвой» и в самом скором будущем.

***

В любой многосложной задаче важнее всего – чётко сформулировать её генеральную цель. Высшей целью Творца на этапе разделения миров является, как уже говорилось, перемещение человека из Эдема в предназначенный ему ареал – землю, ибо от успеха этой операции зависела дальнейшая судьба всего божественного эксперимента. Поэтому и действия Творца, и даже авторитет божественного слова должны быть подчинены именно этой, генеральной цели.

Прежде всего Творцу необходимо взять под контроль все проблемы, от решения которых зависит успех эксперимента. Для этого Он, образно говоря, стягивает их в обозримый комплекс, концентрируя вокруг древа познания добра и зла.

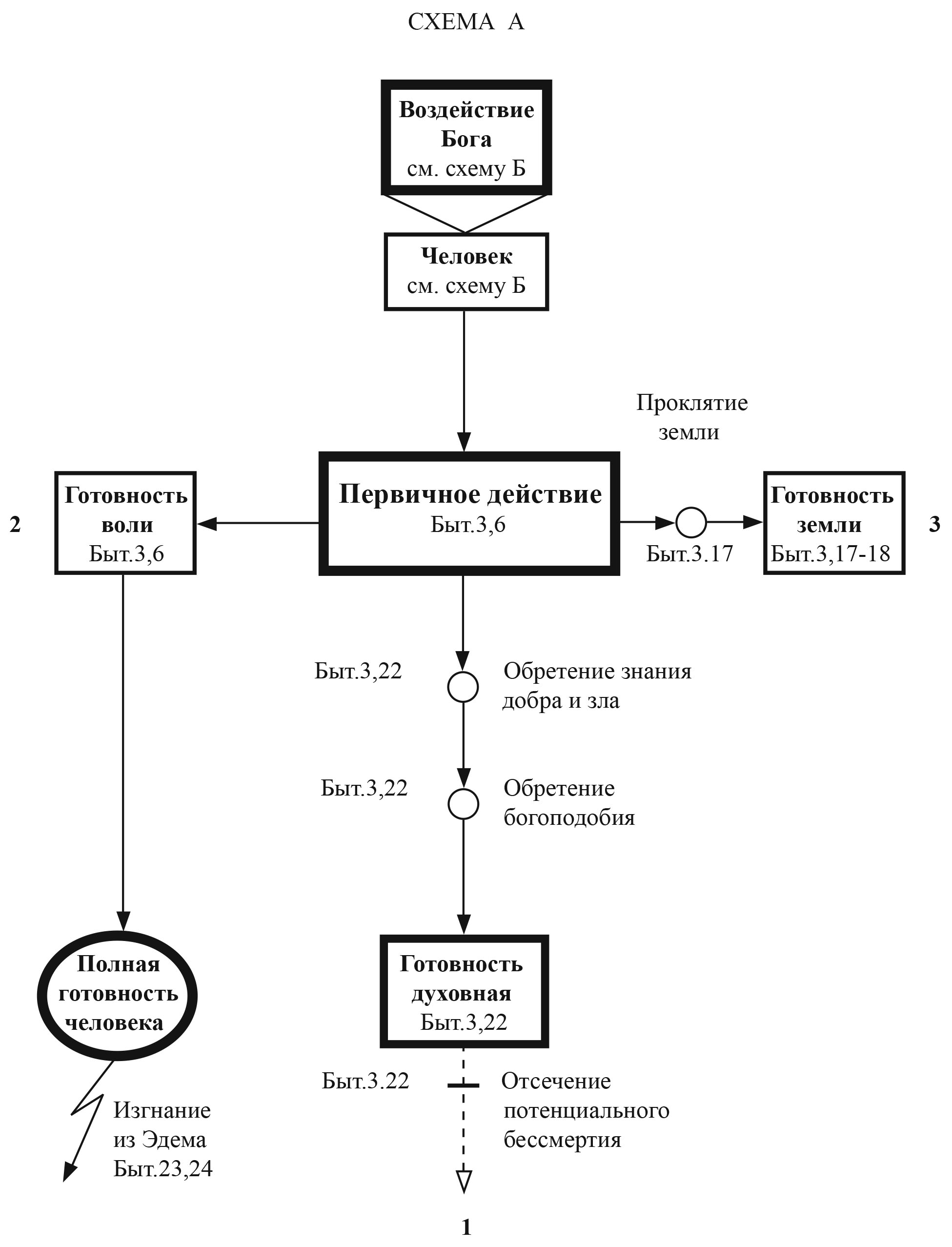

На схемах А и Б представлена попытка систематизировать весь комплекс проблем, решаемых Творцом, сведя их к двум взаимосвязанным функциональным схемам. Составлены они на основе библейского материала (книга Бытие) без привлечения иных источников.

Схема А является графической моделью божественного «Плана мероприятий по подготовке человека к перемещению на землю» (в дальнейшем – «План»).

Весь комплекс состоит из трёх узловых проблем, каждая из которых характеризует определённое направление божественного промысла в процессе подготовки человека и земли к эксперименту.

1 – передача человеку знания добра и зла (богоподобия);

2 – испытание в действии врождённой свободы воли человека;

3 – приведение земли к «нулевому потенциалу» – высшей степени бесплодности.

Таким образом, проблемы 1 и 2 в целом направлены на подготовку человека к встрече с землёй; проблема 3 – на подготовку земли к встрече с человеком.

На схеме А узловые проблемы «Плана» сведены в триаду таким образом, что упираются своими началами в единый, общий для них «инициирующий фактор» – первичное действие. Иными словами, решение трёх проблем открывается одновременно и одним и тем же поступком, приводящим в действие всю триаду. Особенностью «Плана» является то, что первичное «инициирующее» действие (вкушение запретного плода) совершает человек, а усиленно подводит его к этому поступку Бог.

Весь комплекс проблем, входящих в «План», Творец приводит к виду, удобному для реализации: Он выстраивает отдельные проблемы в последовательные причинно-следственные цепочки. Таким образом, божественное воздействие на первичную проблему неизбежно приводит (по цепочке промежуточных результатов) к достижению результата итогового. В процессе этого «автоматического» продвижения по этапам происходит накопление качеств, определяющих ГОТОВНОСТЬ объекта к дальнейшему эксперименту. (На схеме А ход решения проблем обозначен стрелками.)

Так, вкусив от запретного плода (цепочка 1), человек получает знание добра и зла, что в свою очередь приводит к обретению обещанного ему (Быт. 1, 26) богоподобия. А это даёт Творцу основание считать человека в духовном отношении готовым к перемещению на землю. Конечно, обретение подобия Богу могло бы открыть человеку путь к обретению равенства с Богом (бессмертия). Однако это уже выходит за рамки божественного «Плана» (в цепочке 1 отсекается нижнее пунктирное звено). Дж.Дж. Фрэзер, известный английский этнограф и историк религии, утверждает: «И вот, боясь, что человек, вкусивший от одного древа и уподобившийся через это богу в познании добра и зла, вкусит также от другого дерева и сравнится с богом в бессмертии, бог прогнал человека из сада и поставил стражу из ангелов, чтобы охранять доступ к древу жизни…» (курсив мой. – М.Г.) [25], с. 30.

К моменту обретения богоподобия человек уже продемонстрировал Богу готовность своей воли к самостоятельной деятельности на земле (цепочка 2 короче цепочки 1). В сущности, первичный поступок, инициирующий все цепочки, и есть результат экзамена на зрелость воли.

Составляющие 1 и 2, суммируясь, трансформируются в единое понятие – «Полная готовность человека».

Земля к данному моменту также окончательно подготовлена к приёму человека (т.е. проклята Богом – цепочка 3).

Монолог Творца в канун изгнания человека на землю (Быт. 3, 17–19, 22) является заключением, в иносказательной форме, конечно, о полной готовности и земли, и человека к дальнейшему эксперименту.

Итак, божественный «План» исчерпывающе выполнен, все требования сложной троичной задачи реализованы.

Дальнейшее промедление с эвакуацией человека – «смерти подобно» (Быт. 3, 22). Поэтому «выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят».

Движущие силы божественного «Плана перемещения»

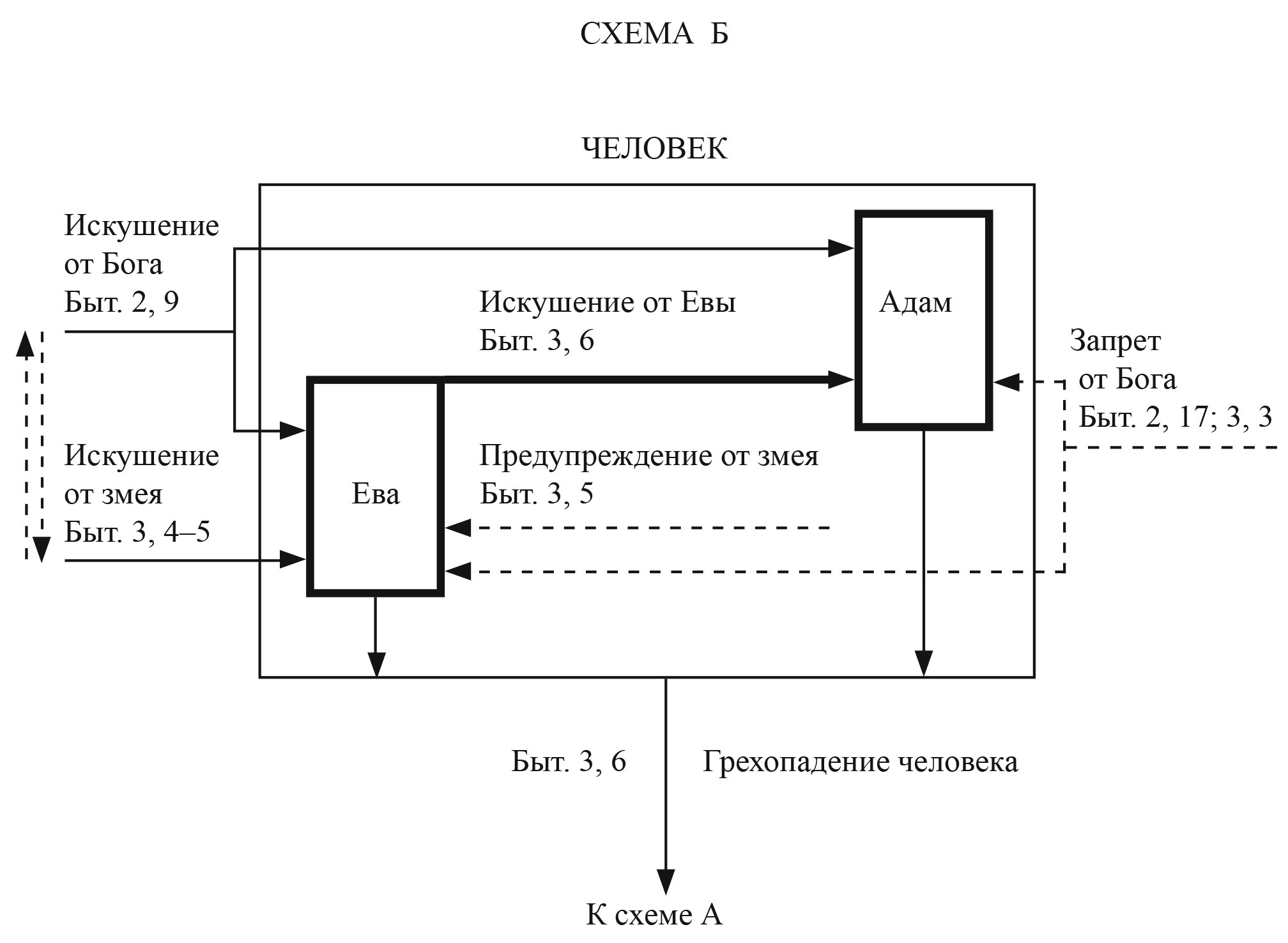

В схеме А первичное действие, инициирующее все её цепочки (вкушение человеком от запретного плода), выступает как данность в «готовом виде». Иначе говоря, – как состоявшийся факт, изолированный от причин, его породивших. Поэтому создаётся впечатление лёгкости, с которой решаются все проблемы, выведенные на схему А. При этом Бог как бы не вмешивается в происходящее, а только комментирует, оценивает действия человека и их последствия. Действительно, в исполнительной части «Плана» Творец отводит Себе в большей степени функцию судьи. Однако в подготовительной его фазе (верхний участок схемы А) Бог активно, но завуалированно воздействует на ситуацию, направляя события в нужное ему русло. А именно – усиленно склоняет человека к нарушению Его же (божественной) заповеди. Этому периоду эдемских событий и посвящена схема Б, обобщённо раскрывающая верхние символы схемы А.

Символ «Человек» представлен на схеме Б в виде двух квадратов – «Адам» и «Ева», объединённых общим контуром. «Динамические составляющие» схемы Б (воздействия, поступки) даны в виде стрелок: сплошных – «склонение к вкушению» и пунктирных – «информация о последствиях вкушения».

Подготовку к перемещению человека Бог начинает заблаговременно. Вначале Он выращивает в центре рая (на самом видном месте) соблазнительный плод (Быт. 2, 9), возбуждая в Адаме и Еве страстное желание вкусить от него.

Однако одновременно с этим Бог накладывает и строжайший запрет на вкушение, предупреждая людей о том, что смертельное последствие этого злодеяния не заставит себя долго ждать – не более одного дня (Быт. 2, 17). (Эдемский день есть обычный земной день: ведь солнце, «светило большее для управления днём» и «отделения света от тьмы», уже создано. В Быт. 3, 8 Господь ходит по раю «во время прохлады дня».) Расчёт тонкий: запретный плод настолько сладок, что божественное табу лишь разжигает желание в людях, и предупреждение о роковых последствиях «грехопадения» лишь ускоряет его. Но ведь именно это и необходимо Творцу на данном этапе эдемских событий! Ясно, что преступление человека через божественный закон и есть ничто иное, как ключ к решению всех проблем. Естественно, ключ этот Бог должен обрести любой ценой. Надеяться только на соблазнительную внешность плодов древа познания – слишком рискованно. К тому же человек может проявить излишнюю богобоязненность и в соответствии с божественным запретом действительно не вкусить от запретного плода! А это было бы «началом конца» всего «Плана». Поэтому Творец усиливает искушающее воздействие на человека, подключая к делу эдемского змея – «самого хитрого из всех зверей полевых». (О том, что такой вариант по библейским меркам вполне реален, свидетельствуют первые главы книги Иова. Там сатана, но уже не в образе змея, исполняет роль «чиновного ангела» по особо важным поручениям Господа Бога. Кстати, некоторые особенности поведения змея-сатаны в Эдеме, в частности – некоторые подозрительные «просчёты в работе», менее всего характеризуют его как непримиримого врага Господа Бога.)

Бог ставит змею чрезвычайно сложную задачу: последний должен деликатно, ненавязчиво, но совершенно неотвратимо подвести человека к нарушению божественного запрета, что должно выглядеть, конечно, как добровольное, независимое решение самого человека. Иными словами, змей должен создать ситуацию выбора, совершенно необходимую для испытания воли человека. Контролировать и при необходимости корректировать эту ситуацию змей может только по согласованию с Творцом (пунктирные линии взаимной связи в левой части схемы Б). «Сатана – один из божьих слуг, и вред, который он приносит людям, является неотъемлемой частью Божественного замысла» [24], с. 430.

Задача, трудная сама по себе, осложняется ещё и тем, что змею предстоит подготовить к преодолению божественного запрета не одного, а сразу двух человек, связанных семейными узами (не следует в данном случае смешивать привычное для нас понятие «человек» с библейским, относящимся сугубо к Адаму в Быт. 2, 22–25).

Будучи неплохим психологом, змей не распыляет стараний и сосредоточивает их на Еве. Почему? Расчёт его прост до гениальности: если под влиянием «змеиных» доводов Ева вкусит от запретного плода, то она как сильное в семье звено сумеет самостоятельно, без содействия змея склонить к этому поступку и «прилепившегося» мужа. Если же первым нарушителем божественной заповеди окажется безвольный и трусливый Адам (о чём свидетельствует его «мужественно-красивое» поведение на божественном суде в Быт. 3, 12), то вряд ли он сумеет убедить своевольную жену последовать его примеру, если она изначально не возжелает того. И тогда змею пришлось бы искать новые «формы работы» с семьёй Адама…

(Читатель! Вы способны представить себе, в каком щекотливом положении мог оказаться Творец, если бы Адам из-за богобоязненности или упрямства (обладай он этими качествами ), грубо говоря, упёрся и «парное грехопадение» не состоялось? Один супруг в раю, другой – на проклятой земле… Один из них несёт в себе лишь врождённый образ Бога, другой – обрёл и подобие Его… Да и как вообще в таких условиях Адам мог бы (в соответствии с божественной заповедью в Быт. 2, 24) оставаться «прилепившимся к жене своей»?.. Нет, я лично не в состоянии вообразить себе масштаб катастрофических последствий ситуации, которая вполне могла сложиться в эдемском саду.)

Змей действует безукоризненно. Вначале он «нейтрализует» ситуацию, снимая с Евы страх смерти, нагнетаемый Творцом: «Нет, не умрете», – уверенно опровергает змей в Быт. 3, 4 божественное предупреждение о смертельном исходе вкушения от запретного плода, и уж затем он доверительно сообщает Еве главное: вкушение плода приведёт человека, уже имеющего образ Бога, к обретению знания добра и зла, т.е. подобия Богу. Вместе с тем змей столь же доверительно, но с каким-то зловещим оттенком, информирует Еву, что об этом знает Бог. ( А если знает, то, надо думать, и учитывает должным образом это знание в Своих промыслах.) В форме туманного намёка змей, по сути, предупреждает Еву, что за обретение знания добра и зла ей придётся чем-то расплачиваться, но, чем именно, змей, естественно, сказать не имеет права.

Таким образом, Ева оказывается в весьма сложном положении: с одной стороны, «суммарное» искушение от Бога и от змея (по заданию Бога), с другой – запрет от Бога и предупреждение от змея. Наконец, она делает выбор: съедает запретный плод сама и предлагает это сделать своему мужу. Адам безропотно, без всяких вопросов и сомнений (как и рассчитывал змей), пренебрегая божественной заповедью, следует примеру жены. Таким образом, тщательно спланированное Богом «грехопадение» людей состоялось. Цель достигнута – Творец может поздравить себя с победой. Блестяще выполнив задание, змей представляет «падших» супругов на суд Господа Бога. Дальнейшее развитие событий разворачивается в соответствии с рассмотренной выше схемой А.

Триада задач, решаемых одним

божественным действием

Естественно, обобщённая (блочная) схема действий не в состоянии выразить нечто глубинное, скрываемое за внешними событиями. Чтобы как-то осмыслить это (понять Бога «всем разумением твоим»), приходится строить гипотезы – иного выхода нет. Конечно, это плод, взращённый сугубо индивидуальным размышлением над эдемскими событиями.

Итак, если исходить из того, что перемещение человека из Эдема на землю было действительно плановым, то почему тогда Творец превращает его в изгнание? Казалось бы, заповедовав человеку в Быт. 1, 28 главное предназначение его на земле, Бог должен был всесторонне подготовить этого человека в Эдеме и, благословив, проводить к месту эксперимента. Отнюдь нет!

Изгоняя человека из Эдема, Бог успешно решает одним действием сразу три задачи. (На схеме А эти проблемы не отражены. Оставаясь за рамками библейского текста, они читаются «между строк».)

О первой из них (и важнейшей) – перемещении человека на землю как операции, крайне необходимой Богу, – уже говорилось достаточно подробно.