Полная версия

Полная версияНемецкое предпринимательство в хозяйственном комплексе Юга России, 1868-1934 гг.

В связи с проводившейся компанией по ликвидации предприятий иностранных подданных воюющих с Россией держав 9 июня 1915 г. на заседании Совета министров рассматривался вопрос о ликвидации АО «Русской горнозаводской промышленности». В результате было принято решение отложить рассмотрение этого вопроса до получения «подробных сведений о существе и характере деятельности названного общества».500

С целью избежать потери вложенных средств 10 октября 1915 г. Акционерное (анонимное) общество «Русской горнозаводской промышленности» продало обществу Тульских чугуноплавильных заводов Ясиновский и Васильевский рудники, коксовые печи и завод для выделки аммиака и газовой смолы со всеми постройками, инвентарем и материалами.501

Совет министров 24 мая 1916 г. принял решение отобрать у акционерного общества разрешение на производство операций в России. 13 июля это решение было оформлено законодательно и опубликовано.502

Германский капитал поступал в горнодобывающую промышленность Дона, как в акционерной форме, так и в незначительных объемах непосредственно с его владельцем, который брал на себя организацию дела. Такие предприниматели обладали практическими навыками по организации производства и впоследствии их предприятия чаще всего трансформировались в акционерные общества или товарищество на паях.

Примером может служить история акционерного общества «Рудник Карл». В 1900 г. германский подданный К.А. Крамм, проживавший в Альгрингене в Лотарингии, заключил с вдовой торгового казака К.В. Макаровой договор о продаже земли в размере 201 дес. 1 200 кв. саж. удобной и 34 дес. 1 800 кв. саж. неудобной при дер. Хрустальной Таганрогского округа. Кроме участков ему также переходили шахты, постройки, леса, сады и ископаемые богатства, расположенные в земле. За все имение он заплатил 70 875 рублей.503 Так как К.А. Крамм не владел русским языком, то переводчиком при заключении договора у него был прусский подданный К.К. Дуда504 из Мало-Ивановской волости Славяносербского уезда Екатеринославской губернии.

«Московское акционерное общество для производства цемента и других строительных материалов и торговле ими»505, учрежденное 18 июля 1875 г., покупало антрацит с этого рудника для нужд собственного предприятия. Но цена на антрацит из года в год поднималась и, чтобы не переплачивать при его покупке, руководители общества в 1903 г. выкупили рудник площадью 236 дес. 600 кв. саж. за 100 тыс. рублей.

В 1910 г. акционерному обществу представился благоприятный случай арендовать на 30 лет смежный с рудником участок вблизи поселка Хрустального размером 182 дес. за 115 тыс. рублей. Необходимо отметить, что договор об аренде был подписан на достаточно выгодных условиях, несмотря на то, что в 1903 г. за 1 дес. платили около 423 руб., а в 1910 г. аренда 1 дес. обошлась правлению в 631 рубль. Выгода заключалась в том, что общество обязалось выплачивать арендные взносы равными частями по полугодиям в течение 30 лет.506

Сразу же после заключения договора акционерное общество взялось за реконструкцию рудника. Оно провело воздушную канатную дорогу протяженностью 2 518,26 м, по которой можно было перевозить от 20 до 40 тыс. пудов антрацита в сутки. Чуть позже была построена железная дорога на средства Торгового Дома Вогау. В результате такой модернизации на руднике стали добывать по 6,5 млн. пудов антрацита в год.

По мере развития разработки рудников обнаружилось неудобство в управлении рудниками и цементными заводами. В результате было принято решение выделить угольное дело в самостоятельное производство.

В 1911 г. предприятие преобразовывается в самостоятельное акционерное общество «Рудник Карл» с основным капиталом 1,2 млн. рублей (12 000 акций по 100 руб.).507 Недвижимость рудника в размере 219 дес. земли оценивалась в 581 175 рублей.508 Продажа антрацита производилась торговым домом от себя или через третьих лиц фабрикам, заводам, мельницам и частным лицам как для технических целей, так и для отопления.

К началу Первой мировой войны среди акционеров общества «Рудник Карл» доминировали немцы, имевшие русское гражданство. В составе правления значилось 3 подданных Германии, которые владели 618 акциями на сумму 61 800 рублей (Г.Д. Браун, О.Ф. Иенсен, М.М. Вогау).509

В 1915 г. акционерное общество владело участком земли в количестве 475 дес. 400 кв. саж. на правах собственности и 182 дес. на правах долгосрочной аренды при пос. Хрустальном Андреевской волости Таганрогского округа Области Войска Донского.510 1 июля 1915 г. было принято решение закрыть общество с немедленной ликвидацией дел.

Торговому дому «Вогау и Ко» принадлежало акций на сумму 160 000 руб. (13%), отдельным членам торгового дома и их родственникам соответственно 295 000 руб. (25%), в том числе германским подданным на 50 000 рублей. Всех акций у германских подданных насчитывалось на сумму 455 000 руб. (38%).511

В соответствие с указом Николай II от 28 июля 1914 г. председатель правления Торгового Дома «Вогау и Ко»,он жеодин изчленов правления «Рудник Карл» – Г. Д. Браун был вынужден отказаться от выполнения своих обязанностей, так как его высылали в г. Пермь.512 1 июня 1915 г. члены правления Торгового Дома Вогау приняли решение прекратить комиссионную продажу антрацита513. Правление общества «Рудник Карл» получило возможность продавать антрацит от своего имени.514

В 1907 г. прусскому подданному Б.С. Бендеру товарищество П.А. Маркова и Б.Г. Гиммельфарба предоставило право на разработку антрацита в Есауловской волости Таганрогского округа на р. Малой Крынке сроком на 12 лет. В заключенном договоре оговаривались следующие условия: 1) вырабатывать ежегодно не менее 1 200 тыс. пудов антрацита; 2) за каждый выработанный и вывезенный пуд платить 0,01 рубль; 3) выплачивать пошлину областному правлению в размере ¼ коп. с 1 пуда угля.515 Так как дела с добычей и реализацией угля обстояли весьма неплохо, то в конце 1907 г. Б.С. Бендер приобрел права на разработку угля в этой же волости при пос. Ново-Надеждовке Есауловской волости Таганрогского округа.516

В 1909 г. Б.С. Бендер совместно с горным инженером М.Н. Ляминым учредили акционерное общество антрацитовых рудников «Боково». Основной капитал общества составлял 500 тыс. рублей (2 000 предъявительские акции по 250 руб.).517 Из них один был собственностью Б.С. Бендера, а второй принадлежал торговому дому «Товариществу Боковских антрацитовых рудников «Бруно Бендера».518

Следует отметить, что Б.С. Бендер вкладывал свой капитал не только в горное дело. Ему принадлежала фабрика гальванических элементов под названием «Бруно Бендер» в Харькове, на которой работало 15 рабочих.519

Акционерное общество состояло из 12 акционеров, из них 2 были германскими подданными: Б.С. Бендер и Б.Л. Трейенсфельд. В состав правления входило пять человек, подданным Германии был Б.Л. Трейенсфельд. Доля германских инвестиций в данном предприятии была определена в 30 тыс. рублей.520 Однако полный список лиц, состоявших акционерами общества установить невозможно, так как акционерное общество антрацитовых рудников «Боково» выпускало предъявительские акции.521

В апреле 1914 г. Б.С. Бендер приобрел в личную собственность Широковский каменноугольный рудник М.Т. Талалая, находящийся в районе Макеевской волости Таганрогского округа Донской области на земле есаула А.А. Зарубина за 30 тыс. рублей.522 В июне он направил прошение в Юго-восточное горное управление о разрешении производить горные работы по добыче каменного угля из шахт приобретенного рудника.523 К 1917 г. общество расширило свои владения. Оно арендовало 4 участка размером 337 дес., из которых 3 принадлежали войсковой казне и 1 помещику Ефремову.524 Производительность общества достигала 4 900 000 пуд. крупного угля в год.

8 февраля 1917 г. был издан закон об обязательной продаже акций, принадлежащих неприятельским поданным.525 24 мая в комитет по обязательной продаже неприятельских акций при министерстве торговли и промышленности поступило заявление И.Л. Рабинерсона.526 Он сообщал, что является русским подданным и владеет 120 акциями Боково-Хрустальных антрацитовых копей. И.Л. Рабинерсон просил сделать распоряжение об изъятии его акций из продажи, если на них распространялось действие закона 8 февраля 1917 г.

Горным инженером Г.А. Кольбергом в 1907 г. был заключен договор с К.И. Фоминым на аренду 248 дес. земли при пос. Фоминка Таганрогского округа до 28 января 1908 года. Он также получил право заниматься разработкой и выработкой антрацита с обязательством выплачивать за каждый пуд по полкопейки.527

В 1908 г. Г.А. Кольберг предложил крестьянам Фоминского сельского общества Картушинской волости Таганрогского округа разрешить ему вести разведку и разработку антрацита. В октябре на сельском сходе крестьяне постановили: предоставить ему право производить в течение 1909 г. разведку залежей антрацита на земле размером 125 дес. 1 054 кв. саж., по окончании разведочных работ передать ему участок для выработки каменного антрацитового угля на 24 года.528 За разведку он должен был уплатить обществу 1 000 руб., а при заключении контракта у нотариуса он должен был заплатить обществу за год вперед 3 750 рублей.

В 1913 г. в г. Таганроге Г.А. Кольберг заключил договор с А.А. Реми на передачу ему права на разработку антрацита на его участке.529 По условиям соглашения Г.А. Кольберг мог занимать не более 50 дес. земли для устройства рудника и шахт, но не ярмарок, базаров, поселков. За аренду он платил по 1 коп. за каждый добытый пуд и не зависимо от выработки минимальная арендная плата должна была составлять 30 тыс. руб. в год. Дела у него шли достаточно успешно и в 1915 г. он учредил акционерное общество «Г. Кольберг и Ко». Основной капитал общества составлял 2 млн. руб. (20 000 акций по 100 руб.).530

Разработкой антрацита занимались германские подданные частным образом. Так, в 1911 г. германский подданный В.А. Ридель заключил с крестьянами Должнико-Орловского сельского общества Криничанской волости Таганрогского округа договор на аренду земельного участка под выработку антрацита 2 арш. пласта в размере 150 дес. сроком на 25 лет.531 Крестьянами также были оговорены условия оплаты и выработки угля: за антрацит сортом крупнее 1 дюйма по полкопейки с пуда, а сортом в 1 дюйм и менее дюйма по 1 четверти копейки с пуда. При этом наименьшая годичная плата должна была составлять 2 500 руб. за 500 тыс. пуд. антрацита при обязательной выработке. Однако преуспеть в этом деле он не смог и вынужден был продать в 1912 г. свое право на разработку антрацита шахтовладельцу Ф.Н. Вавилову.532

В начале 1914 г. люксембургский подданный К.К. Тронше приобрел рудник «К.Д. Фунтополос и Ко», находившийся в Таганрогском округе Нагольно-Тарасовской волости за 35 тыс. руб.533 Вместе с рудником к нему перешли: здание для машин, кочегарка, дома, казармы, электрические принадлежности и многое другое. Кроме того, право на разработку антрацита в разные годы от различных обществ и частных лиц получили германские подданные Э.М. Фридсберг534, А.К. Циндлер.535

В целом участие германского капитала в экономическом развитии Юга России исследователи оценивают как незначительное, так как оно выражалось в 3 680 тыс. рублях.536 Однако его присутствие в данном регионе свидетельствовало о развитии закономерного капиталистического процесса на территории страны. Развитию горнодобывающей промышленности в Донской области способствовали не столько крупные, сколько мелкие предприятия, принадлежавшие немцам, которые постепенно превращались в акционерные общества. Следует отметить, что предприятия обладали незначительными средствами, но их владельцы имели практические навыки, технические знания и организаторские способности, позволившие им впоследствии расширить производство.

2.3. Немецкие предприниматели в машиностроении Юга России

Потребность в земледельческих машинах в Российской империи стала ощущаться во второй половине XVIII в. Однако началом сельскохозяйственного машиностроения в России принято считать 1802-1803 гг., когда в Москве Х. Вильсоном были изготовлены первые молотильные машины. Затем в различных городах страны начали постепенно открываться, как тогда говорили, механические заведения по производству сельскохозяйственных машин и орудий.537

С 1840-х гг. начинается рост предприятий по производству и ремонту сельскохозяйственной техники на Юге России. Тогда же был построен первый завод в немецкой колонии Штейндорф Славяносербского уезда Екатеринославской области по производству молотильных машин шотландского типа А. Шуманом. В период с 1840 г. по 1843 гг. было произведено 106 молотильных машин.538 Однако они были очень дорогими и некачественными. Вскоре А. Шуман переключился на производство мельничного оборудования. В 40-е гг. XIX в. в Екатеринославской, Херсонской и Таврической губерниях насчитывалось 13 заводов производивших сельскохозяйственную технику. Часть из них принадлежала выходцам из Германии – Э. Фальку, Р. Шнайдеру, И. Гану.539

В ремесленных мастерских немецких колоний уже не только ремонтировали и производили простейшую технику, но также копировали и усовершенствовали европейскую технику.540 Так,в колонии Гофенталь Мелитопольской волости Екатеринославской губернии А. Шульц, М. Нюрнберг и И. Бильфельд открыли предприятие по производству возов, а в с. Орлов в мастерской Я. Классена был разработан плуг для окучивания картофеля.

В 1840 г. в Екатеринославской губернии на территории 43 менонитских селений, состоявших из 995 хозяйств были зарегистрированы 80 молотильных, 100 веяльных машин, а также приспособлений – катков для обмолота зерна.541 В 1852 г. в Молочанском колонистском округе было произведено 2 соломорезки, 313 возов, 134 плуга, 142 бороны, 25 грабель, 5 полевых катков и 24 саней (на общую сумму 23 руб. серебром).542

Необходимо отметить, что большую часть земледельческих орудий и машин приобретали русские крестьяне – 118 фур, 24 плуга, 10 борон, 10 буггеров и 1 Gartenreiniger на 7 782 руб.; ногайцы – 18 фур, 1 плуг и 5 барон на 1 085 руб.; казенные заведения, помещики, купцы и т.д. – 31 фуру, 1 молотилку, 2 плуга, 1 шелкомотальню и 6 Gartenreiniger на 2 547 рублей. В то время как немецкими колонистами было куплено – 28 фур, 18 плугов, 4 буггера, 10 ваг, 2 шелкомотальни и 1 маслобойный снаряд на 2 185 рублей.543

Создание предприятий по производству сельскохозяйственной техники было вызвано потребностями местного рынка. На ранних стадиях становления они назывались «малыми фабриками и заводами», которые отличались от мануфактурных заведений меньшим размером и отсутствием ремесленного характера.544 Поэтому ипродукция изготовлялась в основном местными кустярями.545

В российском законодательстве различия между фабрично-заводской и ремесленной промышленностью были незначительные: первые должны были иметь «в большом виде заведения и машины» и в производстве принимало участие не менее 16 человек, а вторые иметь «ручные машины и инструменты» и в производстве участвовал «хотя бы один человек».546

Только со второй половины XIX в. в связи с развитием земледелия возросла нужда в сельскохозяйственной технике, что привело к росту сельскохозяйственных предприятий в южном регионе Российской империи. С 1861 г. Юг России начинает занимать лидирующие позиции по производству сельскохозяйственных машин и орудий.547

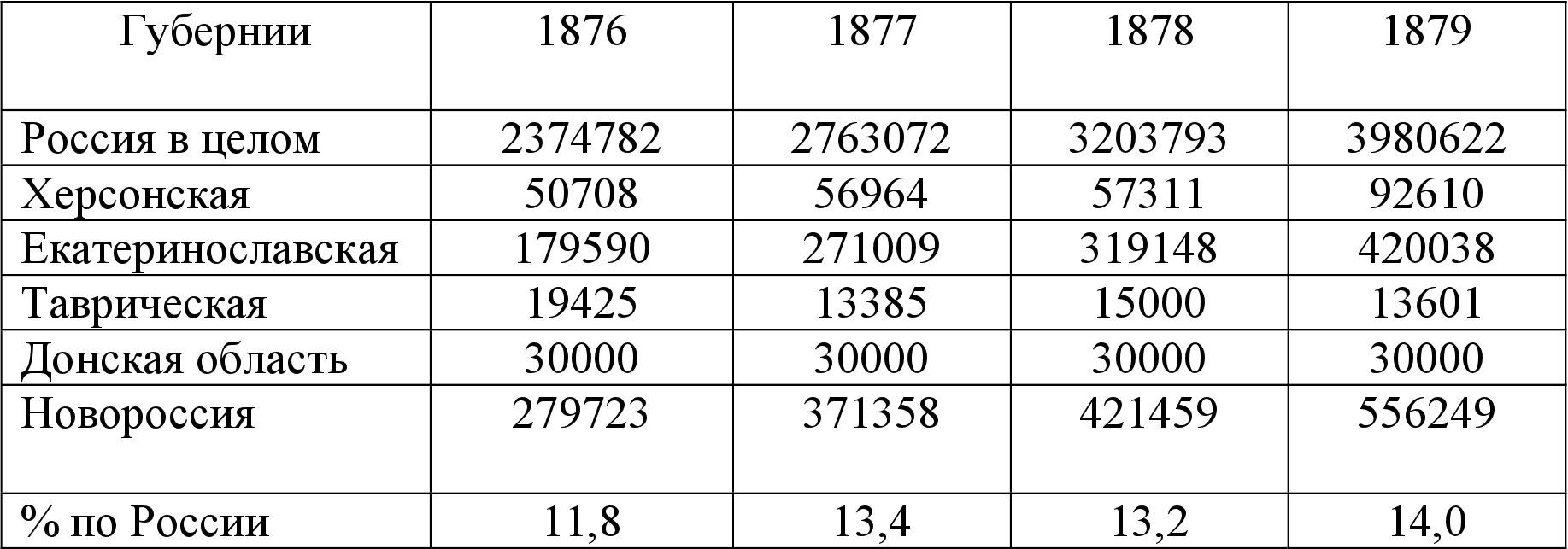

На основе данных таблицы 2.6 можно сделать вывод, что изготовлением сельскохозяйственной техники в южном регионе занимались в основном предприниматели Новороссии, Екатринославской и Херсонской губерний. В то время как показатели в Таврической губернии и Донской области оставались фактически неизменными. При этом следует отметить, что производство сельскохозяйственной техники в южном регионе страны постоянно росло.

Таблица 2.6

Продукция сельскохозяйственных машин в России 1876-1879 гг. 548

Объяснялось это тем, что земли южного края в связи с отменой крепостного права и развитием портовых городов Ростова-на-Дону и Таганрога активно скупались для занятия торговым земледелием. Поэтому в Екатеринославской, Херсонской губерниях и Области Войска Донского складывались благоприятные условия для спроса на продукцию предприятий по производству земледельческих орудий и машин.

Первоначально в немецких колониях создавались небольшие мастерские и предприятия, которые позже перерастали в крупные акционерные общества на основе разрешительного права. Например, П.Г. Лепп549, в прошлом часовой мастер, приступивший к ремонту сельскохозяйственной техники, впервые стал известен в 1842 г. как изобретатель приспособления для рыхления почвы.550 В 1850 г. П.Г. Лепп основал завод по производству сельскохозяйственной техники в с. Хортица Хортицкой волости Екатеринославского уезда. В 1853 г. на его предприятии была произведена первая косилка, а к 1867 г. было выпущено: 115 косилок, 50 веялок, 175 конных грабель, 125 соломорезок, 12 жаток.551

В 1874 г. завод выпустил первую лобогрейку, которая представляла собой копию старой жнейки Вуда без самосбрасывающего аппарата.552 Один из представителей южнорусского сельского хозяйства А.А. Ярошенко так описывал распространение лобогрейки: «…когда рабочих искать было по случаю хорошего урожая особенно трудно и платить им приходилось особенно дорого, мы в виде опыта приобрели первую лепповскую жатку. <…> Она дала такие неожиданно хорошие результаты, что мы быстро перешли на машинный труд. <…> весь экономический посев, доходящий ежегодно до 600 дес. убирался исключительно жатками системы Леппа».553 Продукция, производимая предприятием, была по достоинству оценена не только покупателями. В период с 1858 г. по 1910 г. завод был награжден 29 золотыми, серебряными и бронзовыми медалями российских и международных выставок.554

После смерти П.Г. Леппа управление предприятием получили его сыновья – Абрагам (Абрахам) и Питер. В 1879 г. управление заводом унаследовал И.Г. Лепп. В 1880 г. соучредителем предприятия стал зять П. Леппа-старшего – А.А. Вальман. Благодаря приливу дополнительных финансовых средств завод смог не только упрочить свое положение, но и расширить производство. В 1885 г. были открыты филиалы в с. Шенвизе Александровского уезда, а в 1900 г. в г. Павлограде Екатеринославского уезда.555 Успех лобогреек способствовал быстрому росту производства. В 1886 г. сельские хозяйства только Таврической губернии приобрели свыше 2 000 лобогреек.556

Наиболее динамично развивался филиал с. Шенвизе, расположенного недалеко от Екатерининской железной дороги. После того, как И.Г. Лепп построил собственную железнодорожную ветвь, которая позволяла оперативно доставлять товар и получать сырье, доход завода значительно увеличился. В 1889 г. заводом было изготовлено 1 200 жаток, 220 косилок, 500 веялок. Фактически объем годовой продукции за 20 лет вырос в 10 раз.557

А.А. Вальман, И.Г. Лепп, П.П. Лепп, А.П. Лепп, которые владели в равных долях (1/4 части) 2 механическими чугунно-литейными заводами в с. Хортица и с. Шенвизе, решили открыть с 1 января 1895 г. торговый дом в образе полного товарищества «Лепп и Вальман». В декабре 1894 г. решение было официально зарегистрировано Екатеринославским нотариусом Ф.Е. Валенкампом.558

В договоре оговаривались условия, на которых предприятие должно было начать свои действия: 1) каждый из владельцев обязался вложить в организуемое предприятие по 22 500 руб.; 2) торговые книги могли вестись на русском или немецком языках; 3) нанимать служащих, определять им вознаграждение, увольнять и «иметь за всем надзор» мог каждый из владельцев порознь, кроме А. Леппа; 4) прибыль и убытки делились на 4 части. При этом отмечалось, что «мы, товарищи должны вести на русском языке 5 книг за общею всех нас сшитую по листам и шнуром припечатанными нашими именными печатями. <…> в книги эти должны записываться первоначальные вклады каждого из нас товарищей».559

В конце XIX в. на российском рынке, несмотря на открытие многочисленных заводов и мастерских по производству сельскохозяйственной техники, по-прежнему ощущалась ее нехватка. Российское правительство приняло решение увеличить ввоз иностранных машин за счет введения новых льготных таможенных тарифов. В результате с 1900 по 1911 гг. импорт аграрных машин увеличился в 5 раз.560

Кроме того, что иностранцы ввозили сельскохозяйственную технику, они создавали акционерные компании по их производству в Российской империи. Это обстоятельство заставило торговый дом «Леппа и Вальмана» задуматься о реорганизации товарищества. В апреле 1903 г. поверенный торгового дома О.Э. Радецкий подал прошение в отдел торговли министерства финансов о том, что торговый дом «Лепп и Вальман» намеревается учредить акционерное общество под наименованием «Торгово-промышленное общество Лепп и Вальман» для приобретения, содержания и развития действующих чугунно-литейных и машиностроительных заводов, принадлежавших им в: с. Хортица Екатеринославского уезда, с. Шенвизе Александровского уезда и г. Павлограде.561

В представленном им проекте устава указывался размер основного капитала общества – 1 200 000 руб. (1 200 именных акций по 1 000 руб.). Его увеличение могло производиться только с разрешения министра финансов.562 Стоимость имущества оценивалась 810 000 рублей.563 Все предприятия акционерного общества размещались на 8 дес. 1 644 кв. саженях.

В июле 1903 г. было получено разрешение на открытие действий акционерному обществу. В декабре 1903 г. состоялось первое общее собраниеакционеров вправленииобщества – с.Шенвизе.564 Председателем правления был избран И.Г. Лепп. Среди акционеров, кроме учредителей, значились: Е.П. Вальман, А.И. Пеннер, И.Г. Дик, М.Г. Вальман, Ю.Г. Лепп, Е.Г. Лепп, владевших 47 акциями.565 Всего общество состояло из 10 членов.566

Как видно из списка акционеров большая их часть принадлежала к одной из фамилий учредителей и только двое были приглашенными – А.И. Пеннер и И.Г. Дик. На их долю приходилось 22 акции. Это стало возможным, потому что в уставе было оговорено о распространении акций среди учредителей и приглашенных.567

После образования акционерного общества доходы предприятия начали расти. С 1905 по 1910 гг. годовая прибыль предприятия увеличилась от 100 617 до 224 991 рубля.568 Однако мы считаем, что прибыль была значительно выше. На общем собрании акционеров в 1912 г. было принято решение о «распределении между владельцами акций соразмерно количеству акций каждого из них» 468 000 рублей за 1911 производственный год.569 Вклады акционерного общества были размещены в различных финансовых учреждениях России: Азово-Донском коммерческом банке, Русском внешнеторговом банке, Одесском учетном банке и других.570

Для распространения своей продукции предприятие использовало региональные склады, расположенные в г. Каховка Таврической губернии, ст. Безенчук Самарской губернии, ст. Каменская Таврической губернии. Акционерное общество систематически сообщало о производимой продукции, используя периодическую печать: «Вестник Юга», «Приазовский край», «Указатель фабрик и заводов южного края».

Постепенно «Торгово-промышленное общество Лепп и Вальман» расширяло географию распространения сельскохозяйственной техники – Самарская губерния, Туркестан, Минусинск, Литва, Бессарабия. Необходимо отметить, что до 1918 г. постоянным покупателем предприятия была семья крупнейшего землевладельца Юга России Фальц-Фейна.

В 1911 г. торгово-промышленное общество механического и чугунолитейного завода с. Шенвизе, занимавшееся производством маслобойных машин и ремонтом земледельческих машин, достигло годового оборота в размере 498 269 руб. при численности рабочих 258 человек. На машиностроительном заводе с. Хортица, занимавшимся производством сельскохозяйственных машин и орудий, годовой доход насчитывал 229347 руб. и работало на нем 140 рабочих. Механическая мастерская г. Павлограда, на которой работало 13 человек, приносила доход в 166 505 руб. при работающих 13 человек.571

В 1912 г. на предприятии был отмечен спад производства. За период 1912-1914 г. объем выпуска годовой продукции снизился в 2 раза.572 В связи с этим в министерство Торговли и промышленности было направлено ходатайство о разрешении увеличения основного капитала общества на 1 200 000 руб. для «улучшения принадлежавших обществу заводов, <…> постройки новых мастерских и оборудования их новыми машинами и приспособлениями».573

В ноябре 1916 г. акционерное общество объединилось с фабрикой П. Коппа и основало концерн «Лепп, Вальман и Копп». Предприятию удалось заключить договора (21 июля 1916 г., 20 сентября 1916 г., 3 ноября 1916 г.) с Петербургским Главным артиллерийским управлением и Екатеринославским военно-промышленным комитетом на производство военной продукции: снарядов, бомбометов, фугасных гранат, двуколок. Это дало возможность избежать ликвидации предприятия в годы Первой мировой войны.

К 1916 г. капитал предприятия достиг 2 400 000 рублей. После октябрьской революции 1917 г. положение концерна ухудшилось. Г.И. Лепп писал: «Господство в начале 1918 г. в г. Александровске большевиков создало для нас невозможные условия для работы. О какой-либо планомерной деятельности не могло быть и речи, когда члены правления находились под постоянной угрозой лишения свободы и жизни. Противоречивые распоряжения большевиков окончательно расстроили заводскую жизнь».574